বিশ্ব জুড়ে হাজারো জায়গা, বিশিষ্ট অরণ্যভূমিও পেয়েছে ইউনেস্কোর বিশেষ স্বীকৃতি। এদের কিছু কিছু প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন, কিছু অনন্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে ভরা স্থান। ভারতের মতো বড় দেশেও ছড়িয়ে আছে এমন অনেক ‘বিশ্ব ঐতিহ্য’স্থল। বিশ্ব ঐতিহ্যের মানদণ্ড কী, কেন ও কী ভাবে তারা এই তালিকাভুক্ত হল— এই আগ্রহই লেখকদের তাড়িত করেছিল তালিকা ধরে ধরে ভারতের বিশ্ব ঐতিহ্যস্থলগুলি ঘুরে দেখতে। বেশ কয়েক বছরের সেই ‘অভিযান’-এরই ফসল বইটি। অজন্তা-ইলোরা, খাজুরাহো, ভীমবেটকা, এলিফ্যান্টা গুহা, অন্য দিকে আগরা দুর্গ, ফতেপুর সিক্রি, হুমায়ুনের সমাধিসৌধ, তাজমহল, লাল কেল্লা, কুতুব মিনার ও সংলগ্ন সৌধ, বুদ্ধগয়া, নালন্দা, হাম্পি, সাঁচী, কোনারক, মহাবলীপুরম থেকে সুন্দরবন, কাজিরাঙা, ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স, শান্তিনিকেতন-সহ ভারতীয় বিশ্ব ঐতিহ্যস্থলগুলির প্রাসঙ্গিক তথ্য ও বর্ণনা পড়তে পারবেন পাঠক। সঙ্গত করেছে সুন্দর সব ছবি, নকশাও।

ভারতের বিশ্ব ঐতিহ্যস্থলসুতপা যতি, সুদীপ্ত ভট্টাচার্য

১০০০.০০

সিগনেট প্রেস

দেড়শো পাতার কিছু বেশি পৃষ্ঠাসংখ্যায় বইটি ধরতে চেয়েছে বাংলা সাহিত্যের কিংবদন্তি সম্পাদককে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রয়াস, কারণ সাগরময় ঘোষের প্রতিভা ও কৃত্যের মূল্যায়ন সহজ কাজ নয়। লেখা ও লেখক এই দুইকেই কী করে যাচাই ও নির্বাচন করতেন তিনি, কেমন করে বুঝে নিতেন ক্ষুদ্র নমুনায় অসীম সম্ভাবনা, তা নিয়েই লিখেছেন শ্রীপান্থ, কেতকী কুশারী ডাইসন, জয়দেব বসু, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, সুদক্ষিণা ঘোষ, পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। আবার সম্পাদক সাগরময় সত্তার বাইরে কাছের মানুষটিকে নিয়েও লিখেছেন সুভাষ চৌধুরী অভ্র রায় অমিতাভ ঘোষ সমরজিৎ কর সলিল ঘোষ। অনেকগুলি লেখাই কোরক পত্রিকার পাতায় পূর্বপ্রকাশিত, কিন্তু দুই মলাটে তাদের গ্রন্থনে এ কালের পাঠক ও সম্পাদকদের প্রভূত উপকার হল।

সম্পাদক সাগরময়

সম্পা: তাপস ভৌমিক

১৭৫.০০

কোরক

“অটিজ়ম কোনও অসুখ নয়। অটিজ়ম এমন একটা অবস্থা, যে অবস্থায় মস্তিষ্ক অন্য ‘স্বাভাবিক’ মানুষদের চেয়ে কিছুটা আলাদা ভাবে কাজ করে।” বইয়ের একেবারে গোড়াতেই কথাটি জানিয়েছেন সোমা মুখোপাধ্যায়। গত কয়েক বছরে অটিজ়ম স্পেকট্রাম ডিজ়অর্ডার নিয়ে অনেক বেশি কথা হয়েছে, কিন্তু সচেতনতার মাত্রাও যে সমান তালে বেড়েছে, সে দাবি করা মুশকিল। অটিজ়ম-আক্রান্ত মানুষটিকে সামাজিক ভাবে অবহেলা করা, তাঁর জীবন সম্বন্ধে অবাঞ্ছিত কৌতূহল প্রকাশ করা, এবং সবচেয়ে বড় কথা, সেই মানুষটির দেখাশোনা করেন যিনি তাঁর প্রতি সাহায্যের হাত না বাড়ানো এখন এই সমাজের অভ্যাস। স্বাস্থ্য-সাংবাদিক হিসাবে দীর্ঘ পেশাদার জীবনে যে ঘটনাগুলি দেখেছেন, সেই অভিজ্ঞতার আলোয় অটিজ়মের বিভিন্ন দিক এবং সহায়তাসূত্র আলোচিত হয়েছে।

অটিজ়ম: ভাবনায় নয়, ভরসায় বাঁচার পাঠ

সোমা মুখোপাধ্যায়

৪০০.০০

আনন্দ

বেশ কিছু দিন হল, পশ্চিমবঙ্গ ভারতের পরিযায়ী শ্রমিক-রাজধানী হয়ে উঠেছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে তো বটেই, এই রাজ্য থেকে শ্রমিকরা যাচ্ছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, শ্রমনিবিড় কাজে। বিশ্বায়নের মুক্ত দুনিয়ায় শ্রমের চলাচল নয়, এই যাত্রাপথ বিপদসঙ্কুল— দালালদের মাধ্যমে, আসল পাসপোর্ট জমা রেখে বা কখনও নকল পাসপোর্টের ভরসায়, বহু ক্ষেত্রে ঘটিবাটি বেচে অদক্ষ শ্রমিকরা পাড়ি জমাচ্ছেন বিদেশে, অমানুষিক পরিশ্রমের কাজে। বহু ক্ষেত্রেই, তাঁদের ফিরে আসার পথ থাকে না। কেউ ‘বিক্রি’ হয়ে যান, কেউ বা খুনই হয়ে যান। তার পর, আবার সেই দালালরা লেবার খোঁজে; আবার অনেকে নিজেদের সর্বস্ব বাজি ধরে পাড়ি দিতে চান বিদেশে। চক্রটি চলতেই থাকে।

লেবারের বিদেশযাত্রা

মঞ্জীরা সাহা

২৭৭.০০

গুরুচণ্ডা৯

দেশভাগের পর আমাদের স্বাধীন দেশে কী ভাবে বেঁচে থাকত বাস্তুহারা মানুষ, সেই জনপ্রবাহের নিয়তি ফিরে ফিরে আসত সত্যপ্রিয় ঘোষের গল্পে। স্বাধীনতার দীর্ঘকাল পরেও দৈনন্দিন জীবনযাপনে আধুনিকতার আড়ালে লুকিয়ে থাকত কতখানি নির্দয় সময়, সে সব চিহ্নও ছড়িয়ে আছে তাঁর গল্পে। আছে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর কলকাতার নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতা। ১৯৬৪-’৯৯ এই কালপর্বের মোট সাঁইত্রিশটি গল্প আছে এই দ্বিতীয় খণ্ডে। শুরুতেই গল্পগুলির অনুপুঙ্খ তথ্যাদি সযত্নে সঙ্কলিত করেছেন রুশতী সেন, সেখানেই লেখকের কথনরীতিকেও চিনিয়ে দিয়েছেন পাঠকের কাছে: “লেখক যখন সত্যপ্রিয় ঘোষ, সব কৌতুকের আড়ালেই থাকে বেদনার বলয়।”

সন্মার্গ-সপর্যা

শম্ভু মিত্র

৫৫০.০০

সপর্যা

মাতৃভাষাতেই নাটক করতে হবে, কারণ তাতেই আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রকাশ ঘটে, এবং অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমরা ভারতীয়... এমনই এক বোধ থেকেই নাটক নিয়ে ভাবতেন শম্ভু মিত্র, একই সঙ্গে মঞ্চস্থও করতেন। নাট্যভাষায় এ দেশের মানুষের ও জীবনের বিশেষ রূপটিকে জগৎসভায় স্থাপিত করার আজীবন দায় পালনের পাশাপাশি প্রশ্নও তুলেছেন, “নাটকে সেই ভারতীয়ত্ব আমরা আনব কী করে?” এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার তাগিদেই রক্তকরবী-সহ রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটককে অনন্য মঞ্চভাষা দিয়েছেন। শম্ভুবাবুর এই শিল্পিত ভাবনার গ্রন্থিতরূপ পাবেন পাঠক এই বইটিতে। তাঁর নাট্যকর্মের প্রেক্ষিতেই রচিত তাঁর এই প্রবন্ধাদি। রচনাকাল ১৯৪৯-৮৩। ‘অবসর বিনোদন’ বা ‘প্রমোদ বিতরণ’-এর বাইরে শিল্পের গভীর অজানা গূঢ় অন্বেষণই যে লেখাগুলির মূল, ভূমিকায় তা জানিয়েছেন তিনি।

গল্প সংগ্রহ ২সত্যপ্রিয় ঘোষ,

সম্পা: রুশতী সেন

৬৫০.০০

ধানসিড়ি

‘প্রবন্ধ সংকলন’ বলা হলেও, এই বইয়ের বেশ কিছু গদ্য প্রচলিত অর্থে প্রবন্ধ নয়, খানিকটা যেন পর্যটকের ডায়েরি। তবে তা নিছক চিত্তবিনোদনের পর্যটন নয়। প্রান্তিক, উপদ্রুত নানা এলাকায় মানুষ কেমন আছেন, উন্নয়নের তথ্য-পরিসংখ্যানে বোনা নথিপত্রের আড়ালে তাঁরা আসলে কেমন আছেন, সে বিষয়ে এক অতন্দ্র জিজ্ঞাসা, সদা-অতৃপ্ত কৌতূহল। ছোট ছোট আঁচড়ে বৃহৎ ছবি তৈরির মতো, অল্প অক্ষরে বহুজনের জীবনচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন অনিতা অগ্নিহোত্রী। মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলিতে গোন্ডরা দাবি করেছেন অরণ্যসম্পদের সামুদায়িক মালিকানা, কংসাবতী প্রকল্পে ষোলোটি মৌজা ডুবেছে অথচ নদী-সন্নিহিত গ্রামগুলো সেচের জল পায় না, জঙ্গিপুরে সরকারি ঠিকাদার-নিয়োজিত মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য, এমন নানা পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি রয়েছে অরণ্য, নদী, প্রাণিবৈচিত্রে মুগ্ধতার বিবরণ। মেধা পাটকরের একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার রয়েছে, বিষয় সরকারি প্রকল্প ও উন্নয়ন।

বহুজনের বহুস্বর

অনিতা অগ্নিহোত্রী

৪৫০.০০

অনুষ্টুপ

“সাবেক বিপ্লবের দিন বিগত, নতুনভাবে ভাব,” বলতেন নবারুণ ভট্টাচার্য— ভূমিকায় লিখেছেন সম্পাদক। বিশ্বাস করতেন, সততা আর রাগের একটা সম্পর্ক আছে। এই দুই-ই তাঁর জীবনে, এবং লেখাতেও, প্রকাশিত আমৃত্যু। তাঁর সাহিত্য পড়াশোনা সাংবাদিকতা রাজনীতি সব কিছুই সময় ও ইতিহাসের সঙ্গে লগ্ন। এই শেকলছেঁড়া মানুষ ও কলমটিকে নিয়েই লিখেছেন প্রবীণ-নবীনরা: অজয় গুপ্ত শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় সুমন মুখোপাধ্যায় অভীক মজুমদার দেবেশ চট্টোপাধ্যায় কিউ প্রমুখ। এর অনেকটাই ব্যক্তিগত নবারুণ, কিন্তু সেই একই কারণেই রাজনৈতিকও— ‘পার্সোনাল’ ও ‘পলিটিক্যাল’-এর দ্বন্দ্ব আজীবন ধারণ করে ছিলেন যিনি, তার প্রতি ভালবাসায় মুদ্রিত আখর।

নবারুণ

সম্পা: দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়

৩০০.০০

সপ্তর্ষি প্রকাশন

বিয়ের কনের কান্নার সঙ্গে বলির পশুর ডাকের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন রাসসুন্দরী দেবী, ভূমিকায় লিখেছেন লেখিকা। কয়েক দশক ধরে বাংলার মেয়েদের গানের সংগ্রাহক ও বিশ্লেষক চন্দ্রা মুখোপাধ্যায় আলাদা করে মেয়েদের বিয়ের গান খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করেন ‘এক বাংলায় অনেক বাংলা, বহু স্তর, বহু স্বর’। বিয়ে নামক ‘জীবন-বদলানো অভিজ্ঞতা’টি নিয়ে মেয়েদের লিখিত বয়ান কম, যেটুকু আছে সেও বিয়ের আচার ইত্যাদি ঘিরে। কিন্তু যা লেখা নেই তা ধরা আছে বাংলার মেয়েদের বিয়ের গানে। ন’শোরও বেশি গানে সেই বহুমাত্রিক রূপটি খুঁজে পাবেন পাঠক। বিয়ের সম্বন্ধ, পাকাকথা থেকে বিয়ের প্রস্তুতির নানা পর্ব, গায়েহলুদ, স্নান, সাজ, বর-বরণ থেকে বিবাহ অনুষ্ঠান, কন্যা বিদায়, বধূবরণ, এমনকি দ্বিতীয় বিয়ে, পণ-যৌতুক নিয়েও গান— অতুলন সম্ভার।

বাংলার বিয়ের গান: নারীকণ্ঠের বহুস্বর

চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়

৫০০.০০

তবুও প্রয়াস

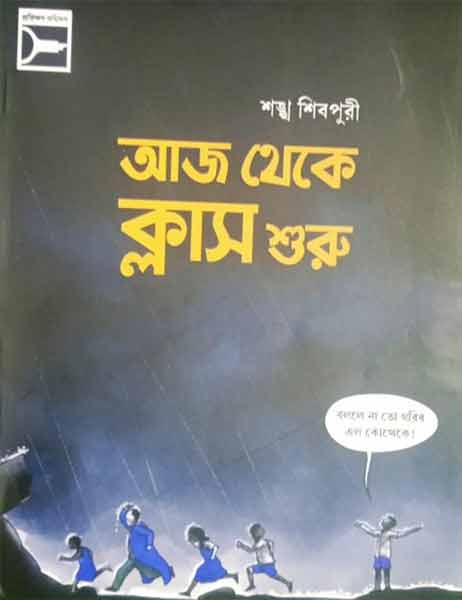

কপালপোড়া গ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাসঘরে পাখা চালালে ছাদ ভেঙে পড়ে, শিক্ষক আসেন না, শুধু হতদরিদ্র কয়েকটা ছেলেমেয়ে বসে থাকে। সেখানেই এক দিন এলেন এক বুড়োমশাই— সেই গরিব ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে বললেন, কী ভাবে তৈরি হল ধনী আর দরিদ্র শ্রেণি; কী ভাবে পরিবার তৈরি হল, আর গড়ে উঠল তার ক্ষমতার বিন্যাস; কী ভাবে হাজার হাজার বছর ধরে টিকে রইল দাসপ্রথা, বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন পরিসরে। যাঁরা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস-এর দি অরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড দ্য স্টেট পড়েছেন, কথাগুলো তাঁদের জানা। কিন্তু, সে বই তো আর এই ছেলেমেয়েগুলোর বোঝার মতো নয়। গ্র্যাফিক আর্টিস্ট শঙ্খ শিবপুরী কমিকস-এর মাধ্যমে বলেছেন সেই কথাগুলো। এবং জানিয়েছেন, লড়াই শেষ হওয়ার নয়। স্পার্টাকাস হেরে গেলেও তার আগুন জ্বলবেই। অবশ্যপাঠ্য। বাংলা ভাষায় এমন কাজ আরও হোক।

আজ থেকে ক্লাস শুরু

শঙ্খ শিবপুরী

২০০.০

প্রতিক্ষণ

নিজে লিখতে পারেননি বলে ভারতচন্দ্রের কাছে গানের জন্য হাত পেতেছিলেন গেরাসিম লেবেদেফ। সেই থেকে নাট্যসঙ্গীতের বহমানতা অব্যাহত, বাংলা নাটকে তাকে উনিশ শতকে সৃষ্টিশীল রাখেন মধুসূদন-দীনবন্ধু-গিরিশচন্দ্র-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অমৃতলাল-রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ। গত শতকে অবশ্য গান রচনায় অপারগ ছিলেন বহু নাট্যকারই, ফলে মঞ্চগানের দায় বর্তায় নরেন্দ্র দেব বা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের উপর যেমন, তেমনই কাজী নজরুল ইসলামের উপরেও। কাব্যের মতোই, নজরুল ঝড় তোলেন নাট্যসঙ্গীত রচনায়। নাটকের তাগিদে তিনি ‘গানরচনা-সুররচনা-আবহরচনায় মাত করেছেন’, মত লেখকের। নজরুলের সেই অগোচর অপ্রকাশিত অধ্যায়গুলি মঞ্চ-রেকর্ড-বেতারের ইতিহাস ঘেঁটে নিষ্ঠায় সাজিয়ে দিয়েছেন তিনি।

নাট্যসংগীতের প্রবহে নজরুল

দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪০০.০০

দে’জ়

বন্দরনগরী সপ্তগ্রাম। সাতশো বছরে কালের ধারায় সেখানে এসে মিশেছে বিচিত্র জাতি, ধর্ম, পেশার মানুষ: দিল্লির সুলতানের পাঠানো সৈনিক, মরাঠা দেশ থেকে বর্গি-বাহিনী, দাস ব্যবসায়ী পর্তুগিজ় জাহাজ থেকে পালানো পাদরি, কলকাতা থেকে ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য-বাঙালি। এই সর্বশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল দেশভাগে ছিন্নমূল এক যুবকও, যে বিবাহ করে সাতগাঁর এক রক্ষণশীল, বিদ্যোৎসাহী ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়েকে। তাদের সন্তান বাপ্পাদিত্যকে নিয়ে কাহিনি শুরু, সাতগাঁয়ে তার পূর্ববর্তী ন’টি প্রজন্মে বিস্তার। পরিমল ভট্টাচার্য ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতা, ভৌগোলিক স্থানের বাস্তবতা দাবি করেননি, কুশীলবও কাল্পনিক। ‘পুরাণকথা, ইতিহাস আর স্মৃতির সুতো দিয়ে হাওয়ার তাঁতে বোনা’ এই কাহিনি ইতিহাস-আশ্রয়ী সাহিত্য, কলম-গুণে বড়ই উপভোগ্য।

সাতগাঁর হাওয়া তাঁতিরা

পরিমল ভট্টাচার্য

৮২৫.০০

অবভাস

থিয়েটারে ‘বক্স’, রেস্তরাঁয় ‘কেবিন’। দুইয়েরই উদ্দেশ্য, ভিড়ের মধ্যে গোপনীয়তার আবডাল সন্ধান। বাড়ির মেয়েদের হরেক বিলিতি খাদ্যের সঙ্গে পরিচয় করাতে কাঠের পার্টিশনের আড়াল বেছে নিতেন একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা। সুখাদ্য ও পানীয় সহযোগে সবান্ধব আড্ডা জমাতেও কেবিনের জুড়ি নেই। ব্রিটিশ পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে স্বদেশি বিপ্লবের জল্পনাঘরও হয়ে উঠেছিল সে। সাহিত্যের পাতায় রহস্য ঘন হয় রেস্তরাঁর কেবিনে: সেখানে কখনও ছদ্মবেশ পাল্টান গোয়েন্দা, গোপন বৈঠক করে আফিম চক্রের সর্দার। প্রেম নিবেদনের অব্যর্থ ঠিকানা, দেহব্যবসার হিসাবস্থল রূপেও সে ঠায় দাঁড়িয়ে সমাজ-ইতিহাসে। এখনও কিছু পুরনো ভোজনশালায় টিকে আছে কেবিন, আর এক শ্রেণির রান্না তার শৈলীর নামে ধরে রেখেছে তার স্বাদগন্ধ। কেবিনের টানা পর্দার বাইরে যুগে যুগে দানা বেঁধেছে কৌতূহল, প্রশ্ন— তাদেরই নিরসন দু’মলাটে।

বাংলার রেস্তরাঁয় লুপ্তপ্রায় কেবিন

সম্পা: সামরান হুদা, দামু মুখোপাধ্যায়

৬৫০.০০৯

ঋকাল বুকস

গোঁসাই আর মিত্রা, দু’জন বেরিয়ে পড়েছে। লাটাগুড়ি হয়ে ঝালংয়ের পথে, যে পথে পাহাড় নদী জঙ্গল সব আছে। চলতে চলতে কত কথা, আর সেই ছলেই আমরা পেয়ে যাই সে কাল-এ কালের ডুয়ার্সের একটা ক্যানভাস: প্রকৃতি, মানুষ, রাজনীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি সব মিলিয়ে। দু’টি কাল্পনিক চরিত্র আর তাদের সংলাপে গড়া এ বইয়ের মুখ্য চরিত্র ডুয়ার্স-ই। ডুয়ার্সের ‘উন্নয়ন’-এ পরিবেশ ধ্বংস, গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন, জনজাতি বৈচিত্র, চা-বাগান, তেভাগা, অভয়ারণ্য, সবই উঠে এসেছে। এ এক অন্য ভ্রমণ: স্রেফ চোখের আলোয় দেখা নয়, চোখের বাইরেও দেখা।

গোঁসাই-মিত্রার ডুয়ার্স ভ্রমণ

রূপন সরকার

৩৫০.০০

সোপান

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)