আমরা নাকি ধর্মপ্রাণ জাতি! তার পরিচয় হল কেমনধারা?... নির্বিচারে ধর্মের নামে মেনে নেওয়ার নাম উদারতা নয়, তা হল ভয়ংকর অন্ধতা, জড়তা। এই জড়তাকে যখন কোনো জাতি উদারতা মনে করে পূজা করে তখন তার মরণ আসন্ন।... যত মিথ্যা সংস্কার ক্ষুদ্র সম্প্রদায়বুদ্ধি নিরর্থক আচার অন্ধ আবর্জনা এসে ধর্মের সিংহাসনকে অধিকার করে ধর্মকে চেপে মেরে ফেলে। ভারতের আজ এই দশা। এই দিক থেকেই তার মৃত্যুর আয়োজন চলছে। ধর্মের নামে পশুত্ব দেশ জুড়ে বসছে।”

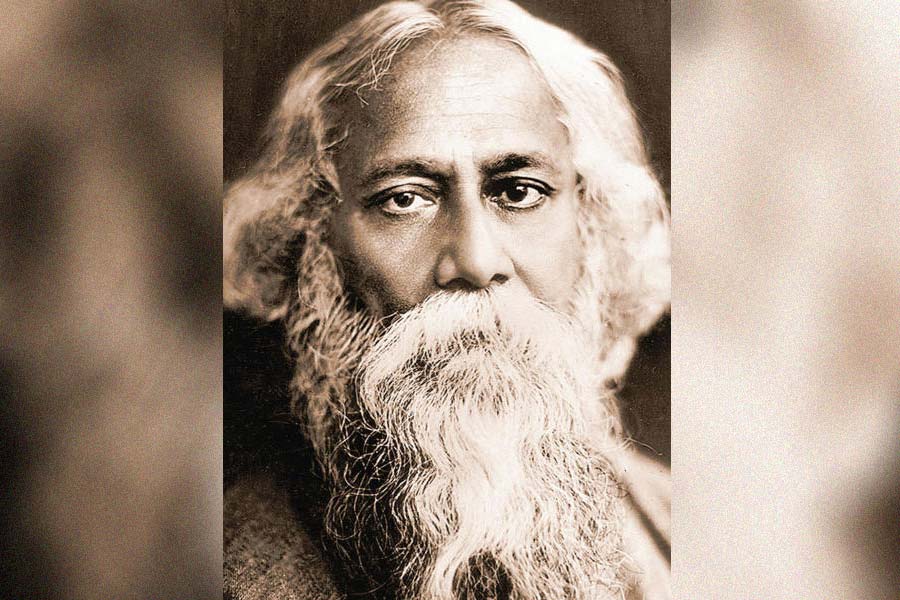

উদ্ধৃতি অতি বিষম বস্তু। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ এত কিছু লিখেছেন যে, নানা রকম কথা দিয়ে নানা বক্তব্য উপস্থাপন করে ফেলা যায়। তবে উপরের কথাটাকে ‘যে কোনও’ উদ্ধৃতি বলা চলবে কি? কথাটা কিন্তু সমগ্র রবীন্দ্র-ভাবনার অন্যতম প্রধান ধুয়ো। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে, বিশেষ করে দেশ-ভাবনা তৈরিতে কিংবা দেশের মানুষের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধর্মপরিচিতি বা ধর্মভেদকে গুরুত্ব দেওয়ার বিরুদ্ধে— তিনি অত্যন্ত রকমের দৃঢ় ছিলেন। ফলে এই কথাগুলো তাঁর মন জুড়ে থাকত, স্বদেশি আন্দোলনের পর থেকে, আজীবন। এই বাক্যগুলি রয়েছে প্রবাসী-তে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে (১৯২৬) প্রকাশিত একটি লেখায়, যার নাম ‘ধর্ম ও জড়তা’। কিন্তু এর কাছাকাছি বহু বাক্য, বহু অনুচ্ছেদ তাঁর বিভিন্ন সময়ে লেখা অসংখ্য প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, উপন্যাস থেকে বার করে দিতে পারবেন রবীন্দ্র-রচনার সঙ্গে পরিচিত মানুষজন। তেমন মানুষ তো আজও আছেন আমাদের চার পাশে।

কিন্তু, উদ্বেগ হয় ভেবে, ক’জনই বা তাঁরা? কোথায় তাঁরা? পঁচিশে বৈশাখ আসতেই ‘কবিগুরু’ নামক প্রসাধন-সামগ্রী লাগে চতুর্দিকে শোভা বাড়াতে আর তাঁর গান-কবিতা-নামাবলি দিয়ে বিচিত্র অনুষ্ঠান সাজাতে-গোজাতে। এর মধ্যে কতটুকু ভূমিকা থাকে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার, বিশেষত সেই সব রচনার, যেগুলি আজকের ধর্মমোহের জাল ছিন্ন করতে শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে? সেগুলির কথা কতটুকু শুনি আমরা? ‘পূজা’র ছলে কত বেশি করে ভুলে থাকা যায়, প্রতি বছর যেন তারই প্রমাণ হয়!

এ বছরটা অবশ্য তার মধ্যেও বিশেষ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিবরকে পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠানে জোড়াসাঁকোর বাড়ির অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে সেই প্রমাণের এক নতুনতর মাত্রায় পৌঁছনো গেল এ বার! মন্ত্রী বাংলা জানেন না, কিন্তু তাঁর বাংলা-জানা সঙ্গীরা আছেন। তাঁরা যদি পড়তেন ওই লেখা, দেখতেন, শেষের দিকে আছে এই ঘোষণা: “নাস্তিকতার আগুনে সব ধর্মবিকারকে দগ্ধ করা ছাড়া আর কী পথ আছে বুঝতে তো পাচ্ছি নে।” অবশ্যই তীব্র বিরক্তিপ্রসূত এই কথা। বিরক্তি— ধর্মের নামে জঘন্য অনাচার দেখে, রাজনীতির কদর্যতা দেখে। এই প্রবন্ধটি লেখা হয় ১৯২৬ সালে বাংলায় এক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের আবহাওয়ার মধ্যে, কিন্তু এমন কথা তো আরও অনেক বার বলেছেন তিনি। বস্তুত, ‘আত্মশক্তি’, ‘স্বদেশী সমাজ’-এর রবীন্দ্রনাথকে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ-মোহন ভাগবতের ‘হিন্দু ভারত’-এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার মতো হিমালয়কঠিন কাজ আর হতে পারে না। খণ্ড-কারী ক্ষুদ্র-কারী ‘স্বদেশিয়ানা’র বিরুদ্ধে আজীবন ব্রতধারী কবির বিশ্বমুখী দেশাত্মবোধ ব্রিটিশবিরোধী রাজনীতির যুগে সে কালের জাতীয়তাবাদীদের তিক্ত আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। আর, সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে গিয়ে, এ কালের রাজনীতির প্রয়োজনে তাঁকে বানিয়ে দেওয়া হল সেই ‘স্বদেশিয়ানা’রই জাতীয়তাবাদী?

অজ্ঞানতার অন্য নাম আশীর্বাদ। রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন-লিখেছেন, তা না জানলে এ নিয়ে ভাবতে হয় না। কিন্তু কেবলই কি অজ্ঞানতা? মন্ত্রীর পাত্র-মিত্র-অমাত্যরা কেউ কেউ যে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক খবরাখবর নিয়েছেন ইতিমধ্যে, কিছু পড়েছেন, কিছু টুকেছেন, নোটখাতা বানিয়েছেন ‘হিন্দু প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ’ প্রস্তাব সাজাতে— তার প্রমাণ কিন্তু প্রবল ভাবে উপস্থিত। লক্ষণীয় এও যে, তাঁরা খেয়াল করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ ও ন্যাশনালিজ়ম নিয়ে অনেক কথা হয়ে গেলেও, দেশ ও জাতির মধ্যে ধর্মের চলতি ব্যবহার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী বলেছেন, সে কথা জনপরিসরে এসেছে কম। সুতরাং ঝোপ বুঝে কোপ মারতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাঁরা। বুঝে নিয়েছেন, ধোঁয়া তৈরির একটু অবকাশ আছে যেখানে, সেই জায়গাগুলো ধরে শুরু করা দরকার।

কোপ-প্রকল্প শুরু হয়েছে আগেই। ২০১৯ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে আইটি সেল-এর সৌজন্যে শোনা গেল, রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের নিয়ে অনেক মন্দ কথা বলেছেন, রবীন্দ্র-বুদ্ধিজীবীর দল কায়দা করে যেগুলো চেপে যায়। কোথায় বলেছেন?— হোয়াটসঅ্যাপ-ফেসবুক জুড়ে উদ্ধৃতির ‘সাপ্লাই’ চলে এল সঙ্গে সঙ্গে। নানা জায়গা থেকে উদ্ধৃতি তুলে নিয়ে, সেগুলো ছেঁটেকেটে ‘সুবিধেমতো’ করে নেওয়ার অসৎবৃত্তি তৎপর হল। যা প্রচারিত হল, সেগুলি সবেরই সামনে-পিছনে সুচতুর ছুরিকাঁচি। প্রধানত কিছু প্রবন্ধ এবং অমিয় চক্রবর্তী ও হেমন্তবালা দেবীকে লেখা কিছু চিঠি থেকে নেওয়া হয়েছে ‘ভগ্নাংশ’গুলি, আগের এবং পরের লাইন বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা অর্থে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে তাদের। কিন্তু কারা-ই বা পড়ে মিলিয়ে দেখবেন তা? আর যাঁরা জানেন, তাঁরাও কি সরবে কথাগুলো বলবেন?

দু’একটা উদাহরণ। নিচু শ্রেণির হিন্দুরা সমানে ধর্মান্তরিত হচ্ছেন, অথচ ‘ভাটপাড়া’র হুঁশ নেই— একটি চিঠি থেকে এই মন্তব্য উদ্ধৃত করে বোঝানো হল যে, হিন্দুদের ধর্মান্তর দেখে রবীন্দ্রনাথ বিপন্ন বোধ করছিলেন! বাদ দেওয়া হল এই অংশটুকু যে, আসলে তাঁর মতে, কেন নিচু শ্রেণির হিন্দুরা এত নিষ্পেষিত বোধ করছেন তাই ভেবে ভাটপাড়ার হুঁশ ফেরার কথা ছিল, সামাজিক পীড়ন নিবারণের কথা ছিল। আবার, যখন উদ্ধৃত হল ‘হিন্দুর তুলনায় ভাগবাটোয়ারার হিসাবে মুসলমান কতকগুলো পদ ও সুবিধা পাবে তাই গণনা করে ক্ষুব্ধ হতে লজ্জা বোধ করি’, তখন যে লাইনগুলো বাদ গেল, সেগুলোই বলে দিতে পারত যে রবীন্দ্রনাথ কখনওই ‘মুসলমানবিরোধিতা’ করছিলেন না, বরং বলতে চাইছিলেন যে রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে ‘ভাগবাটোয়ারা’ একটি মন্দ ব্যবস্থা। চাইছিলেন, এমন রাষ্ট্রীয় ভাবনা যেখানে ধর্মের জায়গা থাকবে না, ধর্ম থাকবে শুধু ব্যক্তিজীবনের অন্দরে, আর ‘সেইজন্যেই বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আমি এত উদ্বিগ্ন।’ রবীন্দ্রনাথকে না-পড়া এক কথা, আর তাঁর লেখা নিজেদের স্বার্থে কেটেকুটে বিকৃত করা— আর এক কথা। প্রথমটা ঘাটতি, দ্বিতীয়টা কৌশল।

মুশকিল হল, ‘কৌশল’ বস্তুটাকে আমরা ছোট করে দেখলেও, ওটা একটা আশ্চর্য শিল্প। সহস্রফণা সাপের মতো কত দিক দিয়ে যে সে আমাদের ঘিরতে পারে! এই যেমন, কয়েক বছর আগে আমাদের একদম ভিন্ন দিক দিয়ে ঘেরার বন্দোবস্ত হয়েছিল ‘বন্দে মাতরম্’ বিতর্ক ও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে। আগেকার হিন্দু মহাসভা আর এখনকার আরএসএস এই যুক্তিতে ‘জনগণমন’-র জায়গায় ‘বন্দে মাতরম্’কে চায় যে, স্রেফ মুসলমান তোষণের জন্যই নেহরু এবং কংগ্রেস ‘বন্দে মাতরম্’-এর হেনস্থা করেছিলেন। সেই ব্যাখ্যায় এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে চাপা দেওয়া হয় যে, নেহরুর সঙ্গে সেই চেষ্টায় সমান শরিক ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুও, এবং কংগ্রেস অধিবেশনে গানটি কতটা গাওয়া হবে, সেই আলোচনা করতে দু’জনে মিলে রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হলে তিনিও বিচারবিবেচনা করে ‘বন্দে মাতরম্’-এর কেবল প্রথম স্তবকটুকু গাইবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। চাপাচুপিটা হল কৌশল নম্বর এক। কৌশল নম্বর দুই-টা আরও সযত্ন-পরিকল্পিত। আরএসএস-প্রভাবিত একটি পত্রিকা ২০১৭ সাল থেকে আকস্মিক ভাবে উল্টো তর্ক শুরু করল এই বলে যে, জাতীয় সঙ্গীত ‘জনগণমন’-র বিরোধিতা ঠিক কাজ নয়, তাকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া উচিত। রবীন্দ্ররচিত ‘জনগণমন’-র এই নবস্বীকৃতি কেন? অবশ্যই ২০১৯ সালের জাতীয় নির্বাচনটি মাথায় রেখে রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে পাওয়ার প্যাঁচ। নিজেদের গা থেকে উত্তর ভারতের ছাপ সরিয়ে, অন্তত কমিয়ে, বিবিধ দিকে বিবিধ ফণায় বাঙালিকে আটকানোই ভাল নয় কি— ‘বন্দে মাতরম্’ নিয়ে গোঁয়ার্তুমি না করে? লক্ষণীয়, এর পর ‘বন্দে মাতরম্-ই জাতীয় সঙ্গীত হোক’ দাবিটা খানিক পিছু হটেছে।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রাজনীতির তাড়না নতুন কিছু নয়। তাঁকে না ধরলে নাকি বাঙালি ধরা দেয় না, তাই সব রঙের রাজনেতারাই সে তাড়না বোধ করে এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কালক্রমে স্বীকার করেছিলেন যে বামপন্থীরা অতীতে রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝেছিলেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ২০১১ থেকেই রবীন্দ্রনাথের বহু ‘ব্যবহার’ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন বাঙালি সমাজের অনেকাংশের কাছে পৌঁছনোর এটাই সহজ পথ।

কিন্তু হিন্দুত্ববাদীদের হাতে রবীন্দ্রনাথের আজ যে নাকাল দশা, তার তুল্য কিছুই আগে ঘটেনি। কবিপক্ষের রবীন্দ্র-প্রসাধন ছেড়ে, এই সব কৌশল আর অভিসন্ধির হাত থেকে রবীন্দ্রনাথকে বাঁচানো, ‘সত্যি রবীন্দ্রনাথ’-এর কথা বলা— আর তার জন্য আর এক বার রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়েশুনে দেখা— এটাই আজকের আসল কাজ নয় কি?

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)