স্বাধীনতা তুমি...

প্রত্যেক বারই রতন ঠিক করেছিল, আর বাড়ি ফিরবে না। প্রত্যেক বারই কৃষ্ণগরের রাস্তায় রাস্তায় সারা দিন ঘুরে, ক্ষুধার্ত অবসন্ন বালক গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। হাত পেতে ভিক্ষা চাইতে পারেনি কারও কাছে। খাবার চাইতে পারেনি।

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

সঞ্জয় দাশগুপ্ত

• (গত সংখ্যার পর) •

প্রত্যেক বারই রতন ঠিক করেছিল, আর বাড়ি ফিরবে না। প্রত্যেক বারই কৃষ্ণগরের রাস্তায় রাস্তায় সারা দিন ঘুরে, ক্ষুধার্ত অবসন্ন বালক গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। হাত পেতে ভিক্ষা চাইতে পারেনি কারও কাছে। খাবার চাইতে পারেনি। কাকিমার পা ধরে কান্নাকাটি করেছিল, ‘আজকের দিনটা থাকতে দাও গো। আমি চলে যাব। নিজেই চলে যাব, দেখো। তোমাদের আর জ্বালাব না। একটু জল দেবে?’

শেষ বার কান্নাকাটি শুনেও দরজা খোলেনি মা। সকালে উঠে পাশের বাড়ির নিমাইজ্যাঠা দেখেন, দরজার কাছে রাস্তার উপরেই গুটিসুটি পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে রতন। বাবাকে বুঝিয়ে, মা’কে বলে, তিনি দরজা ধাক্কা দিয়ে সে বারের মতো বাড়িতে ঢোকান রতনকে।

এই ঘটনার মাস খানেক পরে সেই ভয়ংকর দিন। সেই দিনটা আজও দুঃস্বপ্নে ঘুরে-ফিরে আসে। আজও মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে ককিয়ে ওঠে সে।

সে দিন রতনের কোনও দোষ ছিল না। বাবার সঙ্গে কী একটা কারণে কথা কাটাকাটি হয়েছিল মায়ের। সেখান থেকে চুলোচুলি, ঝগড়া। বাবার সেই ক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বর আজও চোখ বুজলে শুনতে পায় সে। হাতুড়ির মতো বেজেছিল রতনের বুকে।

‘শালা জন্ম দিয়েছ তো একটা হিজড়ের, তাও যদি বুঝতাম এত দিন হয়ে গেল, তাড়িয়েছ। তাড়াও হিজড়েটাকে। লজ্জা করে না, বসে বসে গিলছে! সমাজে মুখ দেখাতে পারি না ওটার জন্য। শালা হিজড়ের মা, তার আবার গলাবাজি!’

তার পর আর কোনও কথা বলেনি মা। শুধু বাঘিনীর মতো জ্বলজ্বলে চোখে এক বার তাকিয়ে ছিল বাবার দিকে, এক বার তার দিকে।

সে দিন দুপুরে বহু যুগ পরে তাকে আদর করে কাছে ডেকেছিল মা, শুনে যা এক বার। ‘বাবা’ ডেকেছিল মা। কলতলায় বসে বাসন মাজছিল রতন। এ কাজটা এখন তারই। কাকিমা আর বাসন মাজে না আজকাল। কাপড়ও কাচে না। রতনকে দিয়ে করায়। একটু পরে সবার দুপুরের খাওয়ার পালা শুরু হবে। আজ বোধহয় মাছ রান্না হচ্ছে। দারুণ গন্ধে খিদে পেয়ে যাচ্ছে রতনের। অবাধ্য খিদেটাকে দাঁতে দাঁত চেপে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে রতন। তাকে ডাকতে ডাকতে রান্নাঘরের দাওয়া থেকে কলতলায় নেমে এসেছে মা। ‘একটু আয় না এ দিকে বাবা,’ স্নেহের ডাক শুনে কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে রতন। হুহু কান্না উঠে আসছে ভিতর থেকে। দলাচাপা অভিমান। কত দিন এ ভাবে কাছে ডাকেনি মা! কিন্তু এ সব কথা আজ কেন? ‘কেন ডাকোনি?’ বলার সাহস নেই তার। অবাক চোখে তাকাল মায়ের দিকে। সেই কবেকার হারিয়ে যাওয়া মা। হাতটা ধুতেও ভুলে গেল রতন। ছাইমাথা হাতেই দৌড়ে এল মায়ের কাছে।

আর ঠিক তখনই ঘটল ঘটনাটা। মায়ের হাতে ভাতের হাঁড়ি। ফুটন্ত ফ্যান আছড়ে পড়ল রতনের গায়ে। যন্ত্রণায় ছটফট করে ককিয়ে উঠল সে। মায়ের চোখ মুহূর্তে বদলে গেছে। চোখে গোখরো সাপের জ্বলন্ত দৃষ্টি। গলায় গোখরো সাপের হিসহিস।

‘এখুনি বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে। এখুনি বেরিয়ে যা। আজই যা। না হলে মেরে ফেলব তোকে আমি। গরম ফ্যান দিয়েছি বাঁচতে, এ বারে গায়ে আগুন লাগিয়ে দেব তোর! গৃহস্থবাড়িতে হিজড়ে পোষে না। বাঁচতে চাস তো বেরিয়ে যা তুই!’

দাউদাউ করে জ্বলছে সারা গা। ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে। তীব্র যন্ত্রণা আর ভয়। প্রাণে বাঁচার জন্যই সে দিন ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল রতন। অন্ধের মতো দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল জলঙ্গির স্রোতে। সাঁতরে বহু দূর চলে গিয়েছিল। জল থেকে উঠলেই সারা গায়ে তীব্র যন্ত্রণা। তখন আবার ডুব। এ ভাবে দুপুর গলে বিকেল। বিকেল ফিকে হয়ে সন্ধ্যা। জলঙ্গির তীরে অনেক ক্ষণ বসে ছিল বালক। জলের শব্দে কী শান্তি! তার পর একটু একটু করে উঠে ধীর পায়ে হেঁটে কৃষ্ণনগর স্টেশন। তখন ছ’টা বেজে গেছে। স্টেশনে আলো জ্বলে উঠেছে। বহতা নদীর মতো মানুষের স্রোত জোয়ারের মতো বাড়ছে, কমে আসছে কখনও কখনও। কেউ কারও দিকে তাকায় না। একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। আগুপিছু না ভেবেই সেই ট্রেনটাতে উঠে বসেছিল সে। সেই ট্রেন রতনকে নিয়ে এসেছিল শিয়ালদায় অন্য এক জীবনের আঙিনায়।

একটা তেরো বছরের মেয়েলি কিশোর, তিন দিন ধরে কলকাতা শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে। খাওয়া জুটেছে সাকুল্যে দু’বার। একটা অপরিচিত, নির্দয় শহর। চারিদিকে শুধু রাস্তা, শুধু গাড়ি। ঘূর্ণিঝড়ের মতো তিন দিক থেকে হুহু করে ধেয়ে আসে গাড়িগুলো। লরি, বাস, ট্যাক্সি— আরও কত সব গাড়ি। এত ট্যাক্সি আগে কখনও দেখেনি রতন। তাদের কৃষ্ণনগরে ছিল না। খুব মাঝেমধ্যে দু’একটা ট্যাক্সি দেখা যেত। কোথায় যাবে সে?

সেই অবস্থার মধ্যেও নিজের সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কার করে একটু থমকে গিয়েছিল রতন। কারও কাছে হাত পাতার ক্ষমতা নেই তার! হাত পেতে ভিক্ষা চাইতে পারে না সে। আজও পারে না! কোথায় যেন বাধে। এই ভিক্ষা চাইতে পারে না বলেই নিজের হাতে উপার্জন করা দরকার তার। তাই সে আজ চোরাপথের পথিক। কিন্তু এ সব তো অনেক পরের কথা। ক্লান্ত, বিভ্রান্ত বালক এক সময় বসে পড়েছিল ফুটপাতের একটা কোনায়। একটা বাড়ির বারান্দা। লাল দুটো সিঁড়ি উঠে গেছে ফুটপাতের উপর থেকে। সেখানেই গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়েছিল রতন, সিঁড়ির উপর মাথা রেখে। মাথায় ঠান্ডা শানের শীতল স্পশ।

বুকের উপর একটা তীব্র আঘাতে হঠাৎ যখন ঘুম ভেঙেছিল, তখন মাঝরাত। ধড়মড় করে উঠে বসেছিল সে। রাস্তা ঝিমিয়ে পড়েছে। বাস, ট্যাক্সি তেমন দেখা যাচ্ছে না। লোক চলাচল স্তিমিত। সোডিয়াম আলোর তলায় জমাট বাঁধা ধোঁয়াশা।

‘আমার জায়গায় শুয়েছিস কেন বে? কে রে তুই? এক ঝটকায় নামিয়ে দেব শালা হারামির বাচ্চা। যা ভাগ। ফোট এখান থেকে!’

বক্তার বয়স তার চেয়ে খুব একটা বেশি না। শীর্ণকায়, খয়াটে শরীর। রোগা রোগা দুটো পা বেরিয়ে আছে ঢলঢলে হাফ প্যান্টের ফাঁক থেকে। খালি পা। তাই লাথি মারলেও খুব একটা বেশি আহত করতে পারেনি রতনকে।

‘কে তুই?’

‘আমার নাম রতন।’

‘শালা রতন-মানিক আমার! এটা আমার জায়গা। এখানে শুয়েছিস কেন? ভাগ এখান থেকে! যা ভাগ!’

‘একটু খেতে দেবে?’

‘কী?’

‘একটু খেতে দাও না! সারা দিন খাইনি যে!’

হাত পাততে পারেনি, হাতজোড় করে আছে রতন। ছেলেটাকে নিজের বয়সি দেখেই কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে তার। এক ঘুম দিয়ে উঠে এখন ক্লান্তিটা একটু প্রশমিত। সে জন্যই বোধহয় পেটে দাউদাউ করছে খিদে।

রতনের চোখে চোখ রেখে এক মিনিট একটু থমকে দাঁড়াল ছেলেটা। কী দেখল কে জানে!

‘বোস, আমি আসছি। বসে থাকিস! কেটে পড়বি না কিন্তু!’

পিছনের দিকে কথা ছুড়ে দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল ছেলেটা। ফিরে এল একটু পরে। হাতে একটা দোমড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের বাটি। তাতে বেশ কিছুটা আলুর তরকারি। সাত-আটটা নেতিয়ে যাওয়া লুচি। গোগ্রাসে খেয়ে ফেলল রতন। মুখে দিয়ে বুঝল, লুচিগুলো বেশ ভারী। ভিতরে ডালের পুর দেওয়া। ঠান্ডা তরকারিটা খেতে দারুণ। বাটিটা হাতে নিয়ে এক বার ইতস্তত করেছিল রতন।

‘পয়সা লাগবে না। খেয়ে নে।’ সে কিছু বলার আগেই বলে উঠেছিল ছেলেটা।

তার জীবনের একটা গভীর, দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের সূত্রপাত ওইখানে— রাত্রির কলকাতার ঘুমন্ত ফুটপাতে। এখন পল্টন এ বাড়িতেই থাকে। এ বাড়ির বাজার সরকার, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, প্লাম্বার, সবই পল্টন। ছোটখাটো কাটাছেঁড়ায় সে-ই ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয় পরিপাটি করে। বড় কিছু হলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ডাক্তার ডেকে আনার দায়িত্বও তার। মাঝে মাঝেই বলে, ‘আমি হিজড়েদের ম্যানেজার। হে হে।’

সেই রাত থেকে পল্টনই হয়ে উঠেছিল তার কলকাতার অভিভাবক। দিনের বেলা কোথায় খাবার পাওয়া যায়, রাত্রে কোন মিষ্টির দোকানে বাসি পুরি-তরকারি ফেলে দেয়, কী ভাবে শোওয়ার জায়গা করে নিতে হয় ফুটপাতে। এ সব পল্টনই শিখিয়েছিল তাকে। শিয়ালদা স্টেশনেই বড় হয়েছে পল্টন। কোন একটা মফস্সল শহরের আবছা স্মৃতি তার মনে। মা-বাবার সঙ্গে কলকাতা বেড়াতে এসে হারিয়ে গিয়েছিল, না বাবা-মা’ই ফেলে রেখে গিয়েছিল তাকে শিয়ালদা স্টেশনে, তা বলতে পারেনি পল্টন। ফুটপাতেই তার বড় হয়ে ওঠা। শিয়ালদা স্টেশন, ফুটপাত আর রাস্তাই তার জীবন।

সেই ফুটপাতের জীবন একটু একটু করে চিনতে শিখেছে রতন। কলকাতায় প্রথম রাত্রির সেই পদাঘাতে ঘুম ভেঙে উঠেই চারিদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। এ শহরে সবাই রাস্তায় ঘুমোয়? বাড়ি ঘর নেই কারও?

তিন দিন ধরে পল্টন তাকে শিয়ালদা অঞ্চলের গলিঘুঁজি ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল। কিন্তু সেটা খুব সকালে আর রাত্রে। সকাল আটটা বাজলেই কোথায় যেন উধাও হয়ে যেত পল্টন। বলত, ধান্দা আছে। ‘ধান্দা’ কী জিনিস, তখন বুঝত না রতন। পল্টনের কথামত শিয়ালদা স্টেশন থেকে মৌলালির মোড় পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করত। কিন্তু কারও কাছে হাত পেতে ভিক্ষা চাইতে পারত না। কোনও খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে খাবার ভিক্ষা করতে পারত না।

প্রথম দু’দিন ফিরে এসে খুব অবাক হয়েছিল পল্টন।

‘কিচ্ছু পাসনি?’

মাথা নেড়েছিল রতন।

‘খাওয়া খেলি কী?’

‘খাইনি।’

‘খাসই নি?’

‘না।’

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়েছিল পল্টন। দু’দিন ধরে তার ‘ধান্দা’ ভাল চলছে। সেই পয়সা দিয়ে দুজনে মিলে খাবার কিনে খেয়েছিল তারা। গরম গরম পুরি-তরকারি, সঙ্গে লিমকা।

তিন দিনের দিন ‘ধান্দা’য় বেরনোর আগে রতনকে বলে গিয়েছিল পল্টন, তার কাজটা আসলে কী! সে পকেটমার। একটা দলে সে কাজ করে। যা কামায়, অর্ধেক তার ‘খলিফা’ ফটিকদার, বাকিটা তার।

‘আর দু’তিন দিনেও তুই যদি কিছু ধান্দা লাগাতে না পারিস, তোকে ফটিকদার কাছে নিয়ে যাব। ফটিকদা তোকে ট্রেনিং দিয়ে নেবে। সবাই অবশ্য পারে না এই কাজ, দেখি!’ যাওয়ার আগে তাকে বলে গিয়েছিল পল্টন।

সে দিনও যথারীতি খাওয়া জোটেনি রতনের। শিয়ালদা সাউথ স্টেশনের বাইরে, দু’হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে চুপচাপ বসে ছিল। আকাশ-পাতাল ভাবছিল। তখনই বুলাকিদার শীর্ণ হাতের কোমল স্পর্শ তার মাথায়।

‘কোই না আছে তো কী হল? হামে আছে! হামার সাথে চলো। হামার নাম বুলাকিলাল আছে!’

প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিল রতন। পল্টন তো ফিরে এসে তার খোঁজ করবে। পল্টনকে কী বলবে সে?

বুলাকিদাই তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করিয়েছিল। ট্রেনে করে নিয়ে এসেছিল বারুইপুর।

হিজড়ে পল্লিতে সেই তার প্রথম পদার্পণ!

বারুইপুর তখন ছোট্ট মফস্সল শহর। শহরের সীমানা শেষ হয়ে আসছে, অথচ গ্রাম তখনও ঘনিয়ে ওঠেনি, এই রকম একটা না-শহর, না-গ্রাম এলাকায় বারুইপুরের হিজড়ে পাড়া। পর পর কয়েকটা মাটির দাওয়া, দরমার বেড়া, টিনের ছাদের বাড়ি কোল ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। তারই একটায় দরজা ঠেলে ঢুকেছিল বুলাকিদা। বলে উঠেছিল, ‘চুনরী, এ দেখ কিসকো লায়া।’ ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল চুনরী, ওরফে চুনরীমতি।

সেই শুরু। তার পর তাকে দলে টেনেছে বুলাকিদা। তাকে মেয়ে হতে শিখিয়েছে বুলাকিদা। চুনরী, মেনকা এদের দিয়ে তাকে শাড়ি পরতে শেখানো— বুলাকিদার উদ্যোগে। গানের তালিমের ব্যবস্থা করেছে বুলাকিদা। একটু একটু করে দলে মিশে গেছে রতন। সে যখন দলের সঙ্গে বেরোতে শুরু করল, তখন সেই রতন নাম বদলে রত্না করে দিয়েছে— সেও বুলাকিদা। মেয়েদের পোশাক পরে নিজের আত্মবিশ্বাস একটু একটু করে ফিরে পেয়েছিল রত্না। তার চেহারা ভাল। ঠিকমত পোশাক পরে বেরোলে তাকে সুন্দরী যুবতী ছাড়া আর কিছু মনে হয় না— এটাও তাকে প্রথম বলে বুলাকিদাই।

বুলাকিলালের পূর্বপরিচয় কী, কেউ জানত না। কাউকে কোনও দিন বলেনি বুলাকিদা। তাকেও না। তবে নিজে হিজড়ে হলেও মেয়েদের পোশাক কখনও পরেনি বুলাকিদা। সব সময় ধুতি আর ফতুয়া। দলের সঙ্গেও কখনও বেরোয়নি। কিন্তু দু’হাতে টাকা আয় করত। কী ভাবে করত, কেউ জানত না। কানাঘুষোয় শোনা যেত, অপরাধ জগতের বড় বড় লোকেদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বুলাকিলালের। তাই তাকে কেউ ঘাঁটাত না। তা ছাড়া, কথায় কথায় পাঁচশো-হাজার টাকা যে ফেলে দিতে পারে, তাকে কে আর সহজে ঘাঁটাতে চায়! বারুইপুরের ওই হিজড়ে পল্লিটা চালাত বুলাকিদা আর ছবিদি। আর দুজনের মধ্যে খটাখটি শুরু হল রত্নাকে নিয়েই।

পাঁচতারা হোটেলের ভাল ভাল পার্টিগুলো বুলাকিদা সব রত্নাকে ধরে দিত। আলিপুর, সল্ট লেকের ভাল ভাল কাজেও রত্নাই যেত। এটাই অন্যদের চক্ষুশূল হয়ে উঠল। তার পর যখন রত্নাকে এই লাইনে নিয়ে এল বুলাকিদা, রঘুনন্দনজির কাছে নিয়ে গেল এক দিন, তিনি অনেক ক্ষণ ধরে কথা বললেন তার সঙ্গে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন অতীত, তার ট্রেনিং শুরু হল, সেই ট্রেনিং-এর অংশ হিসেবে যে দিন সে প্রথম প্লেনে করে বম্বে গেল, সেই দিন বুলাকিদার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া হল ছবিদি’র। তিন দিন পরে ফিরে এসে শুনল, বুলাকিদা আলাদা হয়ে গেছে। এয়ারপোর্টেই তার জন্য অপেক্ষা করছিল বুলাকিদা। তার সঙ্গেই রত্না চলে এসেছিল শিয়ালদা লাইনের একেবারে অন্য প্রান্তে, বনগাঁয়।

বনগাঁয় তিন বার বাড়ি বদলেছে রত্না। ধাপে ধাপে উন্নতি হয়েছে তার এই লাইনে। ধাপে ধাপে আয় বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িও বড় হয়েছে। বেড়েছে আশ্রিতের সংখ্যাও। তাদের সম্প্রদায়ের অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী কোনও উভয়লিঙ্গকে কখনও ফিরিয়ে দেয়নি রত্না।

বহু দিন পরে বুলাকিদা বলেছিল, শিয়ালদা স্টেশনের ঠিক বাইরে, ময়লার ঢিপির আড়ালে বসে রতনকে হিসি করতে দেখে ফেলেছিল বুলাকিদা। আর বুঝতে পেরেছিল, সে কেন পরিত্যক্ত।

বনগাঁ বাজারের কাছে এই বাড়িটা তিন তলা। বছর তিনেক আগে কিনেছিল। রঘুনন্দনজিই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। উকিল আর আইন-আদালতের সব হ্যাপা সামলেছিল বুলাকিদা। বাড়িটা তার নামে। হলুদ রঙের বাড়ি, লাল সিমেন্টের মেঝে। বড় বড় ঘর। তিন তলায় তার এবং বুলাকিদার আলাদা ব্যবস্থা। স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের মতো। বেডরুম, লিভিং রুম, প্রতি ঘরে অ্যাটাচড বাথ। সুসজ্জিত ঠাকুরঘর। বড় বড় তিনটে কালীর পট। আর বৃহন্নলারূপী অর্জুন, উত্তরাকে সাহস দিচ্ছেন। এ ঘরে অনেকটা সময় কাটাত বুলাকিদা। সেও খুব মন দিয়ে পুজোর কাজ শিখেছে বুলাকিদার কাছে। কোনও পুরোহিত ব্রাহ্মণ এ বাড়িতে পুজো করবে না। অর্থের প্রলোভনেও না। তাই সে নিজেই পুজো করে।

এ সব বুলাকিদারই প্ল্যান। আর পল্টনের মিস্ত্রি খাটানো। বারুইপুরে চলে আসার এক মাসের মধ্যেই পল্টনের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে। সব শুনে মাথা নেড়েছিল পল্টন।

‘ঠিকই করেছিস। হিজড়ে পল্লির বাইরে তোকে থাকতে দিত না লোকজন। আমিও পারতাম না ম্যানেজ করতে।’

এ বাড়িতে উঠে আসার পর পল্টনকেও নিয়ে আসে রত্না। বুলাকিদাই বলেছিল। খুব দোস্তি হয়ে গিয়েছিল পল্টন আর বুলাকিদার।

আরও একটা কাজ করেছিল বুলাকিদা।

এক দিন রাতের অন্ধকারে, সুন্দর করে সাজিয়ে তাকে সঙ্গে করে কৃষ্ণনগর নিয়ে গিয়েছিল বুলাকিদা। সঙ্গে যথারীতি পল্টনও। ঘূর্ণীর কাছাকাছি নিয়ে এসে বলেছিল, ‘যা, দেখা করে আয়। কোনও সমস্যা হলে ডাঁটে বেরিয়ে আসবি। আমরা এখানেই থাকছি।’

• (ক্রমশ) •

অন্য বিষয়গুলি:

Mystery novel-

রণথম্ভোর জাতীয় উদ্যান থেকে নিখোঁজ ২৫টি বাঘ! নজরে আসতেই তিন সদস্যের কমিটি গঠন বন দফতরের

-

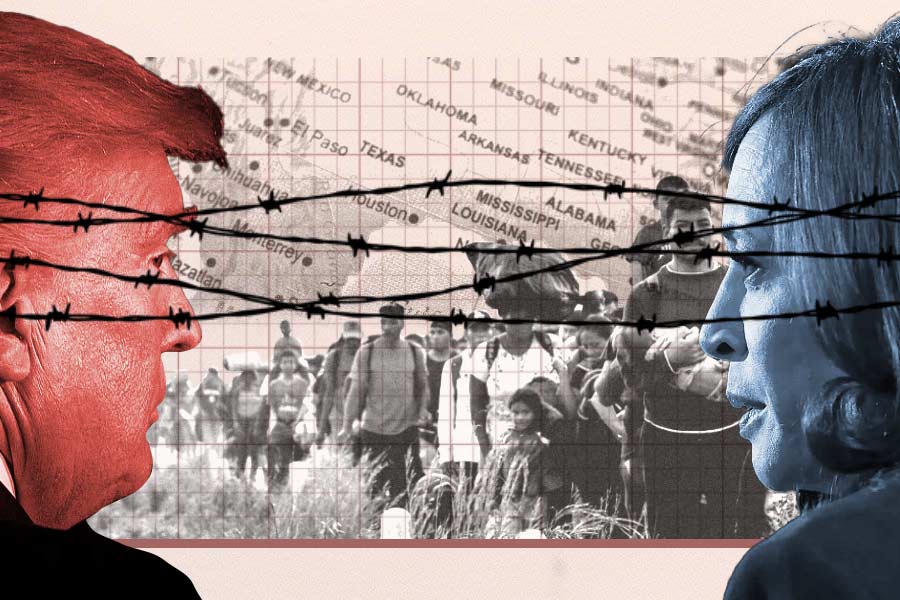

আমেরিকার ভোটেও ‘বড় বিষয়’ অনুপ্রবেশ, ক্ষমতায় এলে কী কী কথা রাখতে হবে ট্রাম্প আর কমলাকে

-

ছট পুজোতে সূর্যদেবকে তুষ্ট করতে বাড়িতেই বানান খাস্তা ঠেকুয়া, জেনে নিন সহজ রেসিপি

-

৫৭ বছর বয়সেও অক্ষয়ের ফিটনেস হার মানায় তরুণদের! কোন মন্ত্রে এতটা ফিট ‘খিলাড়ি’?

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy