‘আমার মা যে সুচিত্রা মিত্র, সেটা সে দিন বুঝিনি’

সংগ্রামী জীবন তাঁর। যেমন ঘরে, তেমনই বাইরে। অশান্তি যত আঘাত করেছে সুচিত্রা মিত্রকে, ততই গানের বীণা বেজে উঠেছে তাঁর কণ্ঠে। চলনে-বলনে-ব্যক্তিত্বে তিনি হয়ে উঠেছেন এক প্রতিষ্ঠান। লিখছেন দেবাশিস ভট্টাচার্য সংগ্রামী জীবন তাঁর। যেমন ঘরে, তেমনই বাইরে। অশান্তি যত আঘাত করেছে সুচিত্রা মিত্রকে, ততই গানের বীণা বেজে উঠেছে তাঁর কণ্ঠে। চলনে-বলনে-ব্যক্তিত্বে তিনি হয়ে উঠেছেন এক প্রতিষ্ঠান। লিখছেন দেবাশিস ভট্টাচার্য

সুচিত্রা মিত্র। —ফাইল চিত্র।

চরাচর জুড়ে বৃষ্টি সে দিন। সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের বাড়ির জানালায় একা দাঁড়ানো ছোট্ট ছেলেটির বুকেও বৃষ্টি ঝরছে। আবেগের বয়স সেটা নয়। কিন্তু দূর থেকে রাতের রেডিয়োয় ভেসে আসা গান কানে যেতেই রাগ আর অভিমান দলা পাকিয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, ছুটে গিয়ে রেডিয়োটা ভেঙে ফেলে সে। কেন? তার শিশুমন প্রশ্ন তুলেছে, মা রেডিয়োয় গান করার সময় পায়। অথচ আমার কাছে একটু থাকার সময় হয় না?

স্মৃতিচারণে আজও কান্না ভিজিয়ে দেয় কথা। আটষট্টি বছরের কুণাল মিত্র চোখের জল মুছতে মুছতে বলেন, ‘‘মা তো মা! সবার যেমন। কিন্তু আমার মা যে সুচিত্রা মিত্র, সেটা সে দিন বুঝিনি। আর পরে সারা জীবন শুধু সেটাই বুঝেছি। এখনও বুঝি।’’

সুচিত্রা মিত্র এমনই এক জন, যাঁর জীবন বন্ধনহীন গ্রন্থিতে বাঁধা। তাই চলা থামেনি কোনও দিন। আবার নিজের পথ থেকে সরেও যাননি কখনও। ভাল-মন্দ, সাদা-কালো চিনতে চিনতে কার্যত একাকী এগিয়ে গিয়েছেন স্থির লক্ষ্যে। কর্তব্য করেছেন, আঘাত সয়েছেন। চোখের জলের জোয়ারে ভেসে গিয়েও প্রত্যাঘাত করেননি। বরং বেঁচেছেন নিজের মতো, নিজের শর্তে। কোথাও মাথা নোয়ানোর প্রশ্নই নেই।

লন্ডনে মা-ছেলে। ১৯৭৫

এ জন্য কম লড়াই তাঁকে লড়তে হয়নি। সাঙ্গীতিক জীবনের সমান্তরালে সংগ্রামী জীবন সুচিত্রা মিত্রকে দিয়েছে এক অনন্য বিশিষ্টতা। তাঁর ভক্ত-অনুরাগীদের চোখে তিনি শুধু এক জন মহান শিল্পী হয়েই থাকেননি, হয়ে উঠেছেন তেজস্বিতা ও ব্যক্তিত্বের প্রতীক। তাঁর চলা-বলা-জীবনবোধ সব কিছু নিয়ে নিজের ছাত্রছাত্রীদের সামনে তিনি ছিলেন এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। প্রয়াণের সাত বছর পরে আজও সুচিত্রা মিত্রের ‘ঘরানা’ তাই নানা ভাবে সজীব ও গতিময়।

রবীন্দ্র-যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের দুই পুত্র, তিন কন্যা। কন্যাদের মধ্যে কনিষ্ঠ সুচিত্রা। চলন্ত ট্রেনে জন্মেছিলেন তিনি। ১৯২৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর, বিহারের গুজন্ডি স্টেশনের কাছে। কাছের জনেরা ডাকতেন ‘গজু’ বলে। আর নিজে মজা করে বলতেন, ‘‘ট্রেনে জন্মেছি তো! তাই সব সময় চলছি। পথ চলাতেই আমার আনন্দ।’’

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে সুচিত্রা মিত্র

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল সৌরীন্দ্রমোহনের। সেই আবহেই সুচিত্রারও বেড়ে ওঠা। সুর ছিল গলায়। ছোটবেলায় পঙ্কজ মল্লিকের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার হাতেখড়ি তাঁর। তার পরে সঙ্গীতভবনের বৃত্তি পেয়ে শান্তিনিকেতনে যাওয়া। তখন তিনি সতেরো।

রবীন্দ্রনাথকে চাক্ষুষ করার সুযোগ অবশ্য হয়নি সুচিত্রার। তিনি শান্তিনিকেতনে পা দেওয়ার অল্প দিন আগেই কবির প্রয়াণ ঘটে। যাঁকে জীবনদেবতা মেনেছেন, সময়ের স্বল্প ব্যবধানে তাঁকে না দেখার আক্ষেপ বারবার প্রকাশ করেছেন সুচিত্রা।

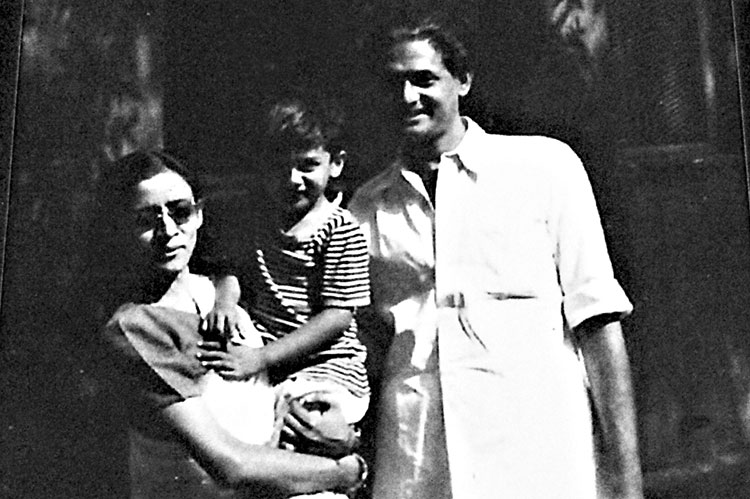

ছেলে কুণাল ও স্বামী ধ্রুবর সঙ্গে সুচিত্রা। সাল ১৯৫৪

চার বছর সঙ্গীতভবনে ডিপ্লোমা কোর্স করেন তিনি। শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন ইন্দিরাদেবী চৌধুরানি, শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে। ১৯৪৫ সালে ফিরে এসে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে বিএ পড়া শুরু। আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ পাশ করেন গ্র্যাজুয়েট হওয়ার ১৫ বছর বাদে, ১৯৬২-তে। নেহাত খেয়ালেই এমএ পড়ে ফেলা!

প্রকৃতি, উন্মুক্ততা, রুচি, সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ—সব কিছু নিয়ে শান্তিনিকেতনের জীবন সুচিত্রার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। চিরদিন তিনি সেই স্মৃতি লালন করেছেন। তাঁর সঙ্গীতভাবনায় শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ছিল দিশারী। বিশেষত শান্তিদেব ঘোষের উদাত্ত, প্রাণবন্ত গায়নশৈলী সুচিত্রাকে প্রভাবিত করেছিল। সেখানেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের আর এক দিকপাল, আশ্রম-কন্যা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বেরও সূচনা। কথাটি বিশেষ করে উল্লেখ করার কারণ আছে। তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে ‘মুখরোচক’ আলোচনা কম হয়নি। কিন্তু ঘটনা হল, সুচিত্রা ও কণিকা দু’জনেই ছিলেন পরস্পরের গুণমুগ্ধ এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কোনও ‘গুজবে’ তাঁরা কেউ কখনও কান দিতেন না।

১৯৪৯-এ হাজারিবাগে চড়ুইভাতিতে দ্বিজেন চৌধুরীর সঙ্গে সুচিত্রা ও ধ্রুব

কলেজে পড়ার সময় থেকে রাজনীতিতে আগ্রহ তৈরি হয় সুচিত্রার। বামপন্থার প্রতি আকৃষ্ট হন তিনি। পরবর্তী কালে তাঁকে দেখা যায় গণনাট্য সংঘে, কফি হাউসে বা ধর্মতলায় বামপন্থী শিল্পী-সাহিত্যিকদের আড্ডায়, এমনকি মিছিলেও। সলিল চৌধুরী, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে গণনাট্য আন্দোলনের কর্ণধারদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সখ্য তৈরি হয়। পরিচয়ের বৃত্তে আসেন শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রমুখ।

সুচিত্রার সাঙ্গীতিক যাত্রাপথে এই পর্বের অবদানও অবিস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের গানের বাইরে বেরিয়ে মিটিং-মিছিলে গণসঙ্গীত গেয়েছেন যিনি, সেই সুচিত্রা মিত্র হয়তো কম চেনা। কিন্তু সেখানেও কিছু মণিমাণিক্য ছড়িয়ে আছে। যেমন, ময়নাপাড়ার মাঠে রবি ঠাকুরের দেখা যে কৃষ্ণকলি এক সময়ে সুচিত্রার কণ্ঠে প্রাণ পেয়েছিল, সেই সুচিত্রার গলাতেই সলিল চৌধুরী ‘কৃষ্ণকলি’কে চিনিয়ে দিয়েছিলেন শহরের পথে। সুচিত্রা গেয়েছিলেন: ‘‘হয়তো তারে কৃষ্ণকলি বলে কবিগুরু তুমি চিনেছিলে...’’ তাও তৈরি করেছিল অন্য ইতিহাস।

গণনাট্যের সুচিত্রা যদি হন কম চেনা, তা হলে তাঁর জীবনের অন্যতম পুরুষ ধ্রুব মিত্র অনেকের কাছে প্রায় অজানিত, ঢাকা পড়ে থাকা আর এক বিরাট অধ্যায়। তবে সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটু জেনে নেওয়া যাক, সুচিত্রা মিত্রের প্রেমে পড়েছেন ক’জন? প্রশ্ন শুনে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠেছেন পুত্র কুণাল। বলেছেন, ‘‘মায়ের ওই সপ্রতিভ উপস্থিতি, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা আর সব কিছু ছাপিয়ে তাঁর গান! ভালবাসার লোকের অভাব হতে পারে?’’

শান্তিনিকেতনে থাকার সময়ে শান্তিদেবের অনুজ সুবীরময় (মন্টু) ঘোষের সঙ্গে খুবই আন্তরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয় সুচিত্রার। মন্টুবাবু যত দিন ছিলেন, সেই বন্ধুত্ব বজায় ছিল। কুণালবাবু জানিয়েছেন, তাঁর ধারণা অনুযায়ী, ‘‘হেমন্তমামা (মুখোপাধ্যায়), দ্বিজেনজেঠু (চৌধুরী), গ্রামোফোনের বিমান ঘোষের মতো কয়েক জনের সঙ্গেও মায়ের বন্ধুত্ব ছিল খুব বেশি।’’ তাতে কি কোথাও প্রেমের প্রকাশ ছিল? কুণালবাবুর কথায়, ‘‘এক বার কিন্তু বিমানমামাকে মা বলেছিলেন, তুমি আমার পিছন পিছন যতই ঘোরো, আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করব না! শুনে খুব হাসেন বিমান ঘোষ।’’

আসলে প্রেম তিনি এক বারই করেছিলেন। একেবারে হাবুডুবু প্রেম! ধ্রুব মিত্র ছিলেন তাঁর সেই প্রেমিক। তাঁর স্বামী, তাঁর একমাত্র সন্তানের পিতা। সুচিত্রা মিত্রের আলোর আড়ালে ধ্রুব মিত্র হয়তো সাধারণের কাছে অনেকটাই পিছনে থাকা একটি নাম। কিন্তু সুচিত্রাকে সঠিক বুঝতে হলে তাঁর সঙ্গে ধ্রুব মিত্রের সম্পর্কও জানা জরুরি।

সুচিত্রার বিবাহিত জীবন অবশ্য টিকেছিল বড়জোর সাত-আট বছর। কিন্তু কাছে থাকা ধ্রুবর সঙ্গে দূর রচিত হলেও দূরে গিয়ে আজীবন ধ্রুব তাঁর কাছে থেকেছেন। এ এক অপূর্ব প্রেমকথা! ব্যক্তিগত জীবনে সুচিত্রা এবং ধ্রুবর যোগাযোগের সুতো ছিন্ন হয়নি। নানা ভাবে তাঁদের প্রেম বিকশিত হয়েছে। বিচ্ছেদের অনেক পরেও সুচিত্রা কারও সঙ্গে ধ্রুবকে পরিচয় করানোর সময়ে বলতেন, ‘‘ইনি ধ্রুব মিত্র। আমার বন্ধু।’’ ধ্রুববাবুর মৃত্যুসংবাদ জানাতে ছেলে কুণালকে আমেরিকায় ফোন করে কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, ‘‘আজ আমার বন্ধু চলে গেল। জগতে আমার আর কোনও বন্ধু রইল না।’’

সুভদ্র, সুদর্শন, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অভিজাত বাড়ির ছেলে ধ্রুবর সঙ্গে সুচিত্রার পরিচয় হয় বড় দিদি সুজাতাদেবীর মাধ্যমে। যুবক ধ্রুবও সেই সময়ে একটু বামঘেঁষা। প্রেম জমে উঠতেই বিয়ে। ১৯৫০ সালে ছেলে কুণালের জন্ম। তাঁরা তখন থাকেন সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে। মা-বাবার যখন বিবাহবিচ্ছেদ হয়, কুণাল তখন বছর পাঁচেকের।

একসঙ্গে ছিলেন যত দিন, তখনও মায়ের মতোই বাবাকেও খুব বেশি কাছে পেতেন না ছেলে। তবে মাঝেমধ্যে গাড়ি চালিয়ে বেড়াতে বেরোনো বা কলকাতার বাইরে মা-বাবার সঙ্গে কয়েক দিন কাটিয়ে আসার কিছু বাল্যস্মৃতি আছে তাঁর। যেমন শিমুলতলা ভ্রমণ। কুণালবাবুর মনে আছে, এক বার তাঁর বাবার বন্ধুরা এসেছিলেন বাড়িতে। আড্ডা, পান, ভোজন সবই ছিল। তার পরে ঘর অন্ধকার করে জানালার কাছে বসে তাঁর মা একের পর এক গান গেয়েছিলেন। বাবার কোলে মাথা রেখে ছোট্ট কুণালও শুনেছিলেন নিশীথরাতের গান। সেই স্মৃতি আজও তাঁর মুগ্ধ সঞ্চয়।

এমন দাম্পত্যে ফাটল ধরল কেন? সুচিত্রার পুত্রবধূ, দিল্লির মেয়ে প্যামেলা মধু এক বার সরাসরি জানতে চেয়েছিলেন তাঁর শাশুড়ি মায়ের কাছে। কী জবাব দিয়েছিলেন সুচিত্রা? মধু (এই নামেই পুত্রবধূকে ডাকতেন) বলেন, ‘‘মা বলেছিলেন, ধ্রুবর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মতো কিছু ছিল না। তবে খুব ভাল বন্ধু হওয়া আর সংসার করা এক নয়। সংসার করা কাকে বলে, সেটা ও বুঝত না।’’ নিজের মতো করে কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন কুণালও। তাঁর মতে, ‘‘মা এবং বাবা দু’জনের মধ্যে কোথাও হয়তো ভিতরে ভিতরে একটা ব্যক্তিত্বের সংঘাত হত। হতে পারে, মায়ের ‘সুচিত্রা মিত্র’ হয়ে ওঠাও একটা বিষয়। আসলে মা, বাবা কেউই তো বাড়িতে বেশি থাকতেন না। দু’জনেই বাইরে ব্যস্ত। সংসারটা সে ভাবে তৈরি হতে পারেনি। যদিও কোনও দিন এ সব নিয়ে কোনও অশান্তি সামনে আসেনি। কারণ তাঁরা দু’জনেই ছিলেন অত্যন্ত সংযত এবং শালীন।’’

বিচ্ছেদ যে দিন পূর্ণতা পেল, সুচিত্রা সেই রাতেই ছেলেকে নিয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউ ছাড়লেন। তাঁর ছোট ভাই তাঁদের পৌঁছে দিলেন বালিগঞ্জ প্লেসে, সুচিত্রার এক বন্ধু কালিন্দী সেনের বাড়িতে। শুরু হল একাকিনীর সংগ্রাম।

কিন্তু আবার বিয়ে করলেন না কেন? অন্য কোনও পুরুষকে ভাল লাগেনি? না কি ভাবেননি বিয়ের কথা? পুত্রবধূ জানতে চেয়েছিলেন শাশুড়ির কাছে। সুচিত্রা বলেছিলেন, ‘‘বাবুর (কুণাল) কথা ভেবে কোনও দিন বিয়ের ভাবনা মাথায় আসেনি। আমি চাইনি বাবুর জীবনকে জটিল করতে। চেয়েছিলাম, সুচিত্রা মিত্রের ছেলে হিসেবে ‘মিত্র’ পরিচয়েই ও বড় হোক। ধ্রুব ওর বাবা, আমি মা। এটাই ওর পরিচয়।’’

সুচিত্রার সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে ধ্রুববাবু অবশ্য বিয়ে করেছিলেন। সুচিত্রার সঙ্গে বিয়ের আগেও ধ্রুববাবুর বিয়ে হয়েছিল। তাঁর প্রথম স্ত্রী গীতাদেবী পরে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঘরণী হন। আর সুচিত্রা মিত্রের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পরে অন্য এক গীতাদেবীকে বিয়ে করেছিলেন ধ্রুব মিত্র। সেই স্ত্রী এবং ধ্রুববাবুর মায়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন সুচিত্রা। তাঁদের যে কোনও প্রয়োজনে যেতেন সেখানে, গীতাদেবীও আসতেন সুচিত্রা মিত্রের বাড়িতে। ওঁদের জন্য তাঁর হৃদয়দুয়ার কখনও বন্ধ হয়নি।

একা হওয়ার পরে কাজে আরও বেশি করে ডুবে গেলেন সুচিত্রা। একের পর এক অনুষ্ঠান, রেডিয়ো, রেকর্ডিংয়ের কাজ চলতে লাগল পুরোদমে। সঙ্গে চলল রবীন্দ্রভারতীর রবীন্দ্রসঙ্গীত বিভাগে অধ্যাপনা এবং বন্ধু দ্বিজেন চৌধুরীকে নিয়ে তৈরি করা নিজেদের সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র ‘রবিতীর্থ’কে বড় করার সাধনা। তারই ফাঁকে ফাঁকে বদলাতে লাগল ঠিকানা। কখনও জামির লেন, কখনও সুইনহো স্ট্রিট। শেষ ঠিকানা অবশ্য হয়েছিল গড়িয়াহাট ট্রাম ডিপোর কাছে একটি বহুতলে। সে অনেক পরের কথা।

ছেলে যখন ছোট, তখন তাকে ভবানীপুরে বাপের বাড়িতে রেখে কাজে বেরোতেন সুচিত্রা। অনুষ্ঠান, রেকর্ডিং, গান শেখানো ইত্যাদি সেরে রাতে ছেলেকে নিয়ে ফিরতেন। দিনের অনেকটা সময় কুণাল থাকতেন দাদু সৌরীন্দ্রমোহন ও দিদিমার সান্নিধ্যে।

তবু মা-ছেলের মধ্যে ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। ছেলে যত বড় হয়েছে, মায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বও তত বেড়েছে। কুণাল বলেছেন, এমন কোনও বিষয় ছিল না, যা নিয়ে তিনি মায়ের সঙ্গে অকপট আলোচনা করতেন না। তাঁর প্রথম সিগারেটে টান, মদের গ্লাসে চুমুক, প্রেম করা... সব তাঁর মা জানতেন। তাঁর কথায়, ‘‘মা এটাই চাইতেন। লুকোচুরি তিনি পছন্দ করতেন না। বলতেন, সিগারেট, মদ যা খাবে বা়ড়িতে, আমার সামনে। বাইরের লোক এসে বলবে, সুচিত্রা মিত্রের ছেলে তার মাকে লুকিয়ে মদ, সিগারেট খাচ্ছে— সেটা আমি সইব না। আমি যেন বলতে পারি যে, আমি সব জানি।’’

ছেলের উপরে একটা নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল সুচিত্রার। কোনও দিন কোনও মঞ্চে বা অনুষ্ঠানে তাঁকে গান গাইতে দেননি। গান শিখিয়েছেন দ্বিজেন চৌধুরীর কাছে। নিজেও তালিম দিয়েছেন। কিন্তু ছেলে অনুষ্ঠান করুক, মা চাইতেন না। কেন? কুণাল বলেন, ‘‘ঠিক জানি না। আমার গানের গলা খারাপ ছিল না। তবু মা জনসমক্ষে আমাকে এক বারও গাইতে দেননি। সেখানেও হয়তো কোথাও ‘সুচিত্রা মিত্র’ ফ্যাক্টর কাজ করত!’’

একলা চলার পথে অদম্য জেদ এবং আপসহীনতা ছিল সুচিত্রার সঙ্গী। বলা চলে, তাঁর লড়াইয়ের অস্ত্র। ১৯৭৩-এ ছেলে আমেরিকায় চলে যান। সেই থেকেই তিনি প্রবাসী। আর এখানে সুচিত্রা মিত্র কার্যত একা তাঁর নিজের সব কিছু সামলেছেন। বহু বাধা এসেছে। অনেক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু মনের জোরে শেষ পর্যন্ত সে সব কাটিয়েও উঠেছেন।

এক বার ‘রবিতীর্থ’র ৩৩ জনকে নিয়ে আমেরিকায় অনুষ্ঠান করতে যাওয়ার কথা তাঁর। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সফর হিসেবে

রাজ্য সরকার তাঁদের যাতায়াতের ব্যয়ভার বহন করবে। কিন্তু একেবারে শেষ বেলায় সরকার হাত তুলে নেয়। দেশে তখন জরুরি অবস্থা চলছে। সুচিত্রা মিত্রের সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা না করার পিছনে কোনও রাজনৈতিক কারণ ছিল কি না, সেটা খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু পরিস্থিতি তাঁকে চরম সমস্যায় ফেলে দিল।

ও দিকে সব ঠিকঠাক। এত ছেলেমেয়ের যাওয়ার বন্দোবস্তও সম্পূর্ণ। কিন্তু শেষ মুহূর্তে টাকার জোগাড় হবে কী করে! উদ্ভ্রান্ত অবস্থা তাঁর। জানতে পেরে এগিয়ে এলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। প্রস্তাব দিলেন, তাঁর মুম্বইয়ের বাড়ি বন্ধক রেখে আপাতত তিনি টাকা জোগাড় করে দেবেন। কিন্তু সুচিত্রা মিত্র সহজে হার মানতে নারাজ। তাঁকে বললেন, ‘‘হেমন্ত, তোমার এই সহায়তার কথা মনে থাকবে। কিন্তু আমি নিজে চেষ্টা করব। তাতে যা হয় হবে। তবে নির্দিষ্ট দিনেই আমরা আমেরিকায় যাব।’’

এ বার নিজের গয়নাগাঁটি গুছিয়ে ব্যাঙ্কে দৌড়োদৌড়ি শুরু করলেন সুচিত্রা। পরিচিত ব্যাঙ্ক কর্তারা হাত বাড়ালেন। টাকা হাতে এল এবং যাত্রার কয়েক ঘণ্টা আগে বিজয়িনীর মতো একগোছা টিকিট হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন তিনি। উদ্ভাসিত হাসি। অপেক্ষায় থাকা ছাত্রছাত্রীদের বললেন, ‘‘দ্যাখ তোরা। টিকিট রেডি! কাল সকালে সোজা এয়ারপোর্ট!’’

বিষয়টি কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি। নিজের জোরে ৩৩ জনকে নিয়ে আমেরিকায় অনুষ্ঠান করে ফিরে আসার কিছু দিন পরেই হঠাৎ ভারত সরকারের সিলমোহর লাগানো একটি খাম এল সুচিত্রা মিত্রের ঠিকানায়। ভিতরে একটি চেক। যাতায়াতের খরচ বাবদ পুরো টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাঁধী। সেই চেক হাতে নিয়ে উল্লাসে লাফিয়ে উঠেছিলেন সুচিত্রা। ছাত্রছাত্রীদের ডেকে ডেকে বলেছিলেন, মনের জোর হারাতে নেই। বাধা কেটে যাবেই।

এক নামী রেকর্ডিং সংস্থাতেও এক বার খুব খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। রেকর্ডিং করতে গিয়েছিলেন। সেখানে এক আধিকারিক তাঁকে এমন কিছু বলেন, যা সুচিত্রা মিত্রের পক্ষে খুব অশালীন এবং অবমাননাকর। রেকর্ডিং ছেড়ে বেরিয়ে সোজা বাড়ি। আসার আগে সেই ব্যক্তিকে ঝাঁঝিয়ে বলে এসেছিলেন, ‘‘মনে রাখবেন, সুচিত্রা মিত্র বাজারের আলু-পটল নয়! এখানে আর কখনও পা দেব না।’’ খবর পেয়ে সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা ছুটে গিয়েছিলেন তাঁর কাছে। হাতেপায়ে ধরে ভুল স্বীকার করে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। ঘটনার সাক্ষী কুণাল।

সাতাশি বছরের জীবনে বেশির ভাগ সময় একলা চলতে হয়েছে বলেই বোধহয় অন্যের উপর নির্ভর করে চলা ধাতে ছিল না তাঁর। ঘরের কাজ, রান্নাবান্না সবই করতেন নিজের হাতে। এবং সেটাই ছিল তাঁর অহমিকা। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় বলেছেন, এক দিন কোনও একটি অনুষ্ঠানে সুচিত্রা গিয়েছেন। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। দ্বিজেনবাবু জানতে চান, ‘‘সুচিত্রা, তোমার কি শরীর খারাপ?’’ তিনি বলেছিলেন, ‘‘দ্বিজেন, এমন শরীর খারাপ আমার রোজই থাকে। কারণ আমি রান্না করে, বাসন মেজে, ঘর গুছিয়ে তবে গান গাইতে আসি। তোমাদের মতো ফুলবাবুর জীবন আমার নয়।’’

মাঝেমধ্যে আমেরিকায় ছেলের কাছে চলে যেতেন। গোড়ার দিকে হয়তো সেই অবসরে ওখানে কিছু অনুষ্ঠানও থাকত। পরে অনুষ্ঠান নিতেন না। শুধুই বিশ্রাম। না কি পালিয়ে থাকা? পুত্র কুণাল বলেন, ‘‘আমাদের বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করেই মা বলতেন, এ বার নিশ্চিন্ত! মুখোশটা খুলে ফেলতে পারব। একটা ফোন পর্যন্ত আমাকে ধরতে হবে না।’’ সেখানে ছেলে-বৌমা-নাতিকে নিয়ে অন্য জগতের বাসিন্দা হয়ে যেতেন তিনি।

রেলগাড়ির মতো ছুটে চলার জীবন তো ছিলই। তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক নানা চাপ সুচিত্রা মিত্রকে ভিতর থেকে ক্রমশ কাহিল করে দিচ্ছিল। সমস্যা তৈরি হচ্ছিল তাঁর সাধের, সন্তানসম ‘রবিতীর্থ’ নিয়েও। পাশাপাশি সময়ের সঙ্গেই কণ্ঠও স্ব-বশে ছিল না। কষ্ট পেতেন। তখন আরও বেশি করে লিখতেন, ছবি আঁকতেন। অভিনয়ও করেছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষের একটি ছবিতে। আবার কষ্ট পেয়েছিলেন সেই ছবিতে তাঁর গলা না রেখে ডাবিং করায়। চাপা দুঃখ। মুখ ফুটে বলেননি কোনও দিন।

বলার থাকলেও বলেননি আরও অনেক কিছু। কারণ তিনি চাননি, তাঁর মুখের কোনও কথার জন্য নিজের পরিমণ্ডলে অশান্তির আবহাওয়া তৈরি হোক। বেদনায় পেয়ালা ভরে উঠত। তিনি আকণ্ঠ পান করতেন। আসলে চেষ্টা করতেন নিজেকে হারিয়ে ফেলার।

কর্মময় অভিযাত্রার সমাপ্তি ঘটল ২০১১-র ৩ জানুয়ারি। দিন অবসানের বেলাকে কোন সুরে বাঁধতে হবে, তাও ঠিক করে দিয়েছিলেন নিজেই। স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, ছেলে আমেরিকা থেকে সময় মতো পৌঁছতে না পারলে, কারা তাঁর মুখাগ্নি করবেন। যদিও সবটা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী হয়ে ওঠেনি। কিন্তু শেষ কথা কে বলবে! সুচিত্রা মিত্র তো তখন অনন্তের পথে...

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy