যাচ্ছে কিন্তু শিখছে না

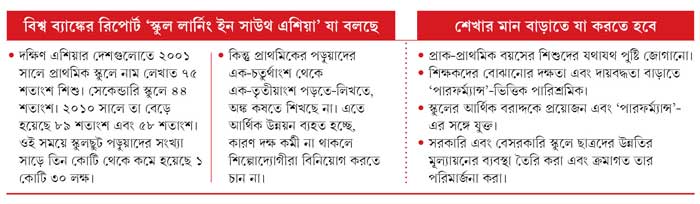

বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্ট বলছে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে সরকার এবং পরিবার আগের চাইতে ঢের বেশি খরচ করছে স্কুলের পড়াশোনার জন্য। স্কুলে যাচ্ছেও অনেক বেশি ছেলেমেয়ে। কিন্তু তুলনায় শিখছে অনেক কম। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বাতী ভট্টাচার্যগরিবের ছেলেকে কত কষ্ট করে পড়াশোনা করতে হয়, তার গল্প কে না শুনেছে। বালক ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় রাস্তার গ্যাসের আলোর নীচে বসে পড়া মুখস্থ করেছেন। মেঘনাদ সাহা সেকেন্ডারি স্কুলে ভর্তি হতে দূরের গ্রামে আশ্রয়দাতার পরিবারের বাসন মেজেছেন পুকুরের ঘাটে। ঘরে-ঘরে অমন গল্পও কম নয়।

গরিবের ছেলেকে কত কষ্ট করে পড়াশোনা করতে হয়, তার গল্প কে না শুনেছে। বালক ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় রাস্তার গ্যাসের আলোর নীচে বসে পড়া মুখস্থ করেছেন। মেঘনাদ সাহা সেকেন্ডারি স্কুলে ভর্তি হতে দূরের গ্রামে আশ্রয়দাতার পরিবারের বাসন মেজেছেন পুকুরের ঘাটে। ঘরে-ঘরে অমন গল্পও কম নয়। ‘আমরা সাত ভাই-বোন একটা হ্যারিকেনের আলোয় পড়াশোনা করেছি। আজ তোমাদের পড়ার টেবিল, টিউটর, লোডশেডিঙে ইমার্জেন্সি ল্যাম্প, তা-ও পড়াশোনা হয় না’, শুনে শুনে কত কান পচে গিয়েছে, ঠিক নেই।

এখন দেখা যাচ্ছে, কথাটা খুব ভুল নয়। দক্ষিণ এশিয়ার নানা দেশে স্কুল শিক্ষা খতিয়ে দেখে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে সরকার এবং পরিবার আগের চাইতে ঢের বেশি খরচ করছে স্কুলের পড়াশোনার জন্য। হয়তো উন্নত দেশগুলোর মতো অতটা নয়। কিন্তু যত স্কুল তৈরি হয়েছে, যত শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে গত দশ বছরে, আগে কখনও হয়নি। ভারতের কথাই ধরা যাক। প্রথমে সর্বশিক্ষা মিশন (২০০১), পরে শিক্ষার অধিকার আইন (২০০৯) কার্যকর হওয়ার পরে গ্রামেও এখন এক কিলোমিটারের মধ্যে প্রাথমিক স্কুল। স্কুলে বাড়তি ক্লাসঘর, বাড়তি শিক্ষক, বিনা পয়সায় পাঠ্যবই, শৌচাগার, মিড ডে মিল, সব জোগানো হচ্ছে। ইস্কুলে যাওয়া আজও সহজ নয় অনেকের কাছে, কিন্তু আগের মতো কঠিনও নয়।

অথচ ছেলেমেয়েরা শিখছে অতি সামান্য। এক শ্রীলঙ্কা ছাড়া, দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশে স্কুলপড়ুয়ারা আন্তর্জাতিক গড়ের চাইতে অনেক পিছিয়ে। প্রাথমিক স্কুল থেকে যারা বেরোচ্ছে, তাদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-চতুর্থাংশ লেখা, পড়া, অঙ্ক কষার গোড়ার কাজগুলো পারছে না।

কথাগুলো খুব নতুন নয়। তবে তার ব্যাখ্যাটা সাধারণত হয় এ রকম, ‘ওরা গ্রামের গরিব ছেলেমেয়ে। বাপ-মা কোনও দিন পড়াশোনা করেনি। স্কুলে নাম লেখাতে পেরেছে, তা বলে পড়াশোনা কি আর করতে পারবে? অতই সোজা?’ তাই না-শেখার সংকট নিয়ে শহুরে মধ্যবিত্ত বিশেষ গায়ে মাথা ঘামায় না। এই রিপোর্টে কিন্তু দেখা যাচ্ছে, চিন্তার কারণ আছে।

শিক্ষকরা যখন তাঁদের পড়ানোর বিষয়টি সম্পর্কে জানেন (অনেকেই জানেন না—বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের মাত্র ৪৭ শতাংশ প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক প্রাথমিকের অঙ্ক ঠিক কষতে পেরেছেন), তখনও তাঁরা অনেকেই বিষয়টি ছাত্রদের বোঝাতে পারছেন না। একটি সমীক্ষায় পাকিস্তানের মাত্র ৩৬ শতাংশ শিক্ষক দু’সংখ্যার যোগ বোঝাতে পেরেছেন ছাত্রদের। নামীদামি স্কুলের শিক্ষকরাও কিন্তু একই প্রশিক্ষণ পেয়ে এসেছেন। ফলে নামী স্কুলের পড়ুয়াও ক্লাসের পড়া বুঝতে পারছে না। আমরা বলছি, ছেলেমেয়ের মন নেই, মাথা নেই। কিন্তু পাঠদানেই দক্ষিণ এশিয়ায় খামতি রয়ে গিয়েছে, বলছে রিপোর্ট। চিনের সাংহাইয়ের উদাহরণ দিয়ে বলা হচ্ছে, সেখানে নতুন শিক্ষকরা অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ক্লাসে উপস্থিত থাকেন। পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষানবিশি চলতে থাকে। একই বিষয়ের শিক্ষকরা একসঙ্গে বসে পাঠ-পরিকল্পনা করেন। ফলে পড়ানো ভাল করার দিকে সহায়তা, সচেষ্টতা থাকছে শিক্ষকদের। যেটা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে না, বলছে রিপোর্ট।

দক্ষতার বিপরীতে

কিন্তু শিক্ষকরা বোঝাতে পারছেন না কেন, সেই মৌলিক প্রশ্নটা কেউ তেমন করছে না। তার কারণ, ক্লাসে কে কতটা বুঝল তা নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় না। আমাদের স্কুলে গোটা পড়াশোনাটাই সিলেবাস-মুখী। ছাত্রমুখী নয়। বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্ট এই বিষয়টিকে ছুঁয়ে গিয়েছে কেবল, কিন্তু এটা সম্ভবত ছাত্রদের না শেখার প্রথম এবং প্রধান কারণ। এ বিষয়ে শিক্ষক এবং বাবা-মা, দু’তরফেই একটা মোহান্ধতা কাজ করে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যতটা পারা যায় শিখিয়ে দিতে হবে, এই তাগিদ থেকে সরকারি স্কুল, বেসরকারি স্কুল, সকলেই সিলেবাসে যত পারে বিষয় ঠাসে। এ রাজ্যে যেমন প্রাথমিকেই ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান ঠুসে দেওয়া হয়। বেসরকারি ইংরেজি স্কুলগুলোতে সেই সঙ্গে মরাল সায়েন্স বা সিভিক্সও বাদ যায় না। পারলে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বা শেক্সপিয়ারের নাটকও আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়িয়ে দিই। আমাদের দৃষ্টিতে দেখলে, পাশ্চাত্যে স্কুলে কিছুই শেখায় না। তিন-চারটে বই, হোমওয়ার্ক নেই, পরীক্ষাও নামমাত্র।

কিন্তু সে সব দেশে পুরো জোরটা দেওয়া হয় পড়ুয়ার লেখার ক্ষমতা, নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে পারার ক্ষমতার উপরে। গরমের ছুটিতে কী করেছ, লিখে এনে পড়ে শোনাও— এমনই স্কুলের কাজ দেওয়া হয়। সেখানে যেমন ইচ্ছে, যা ইচ্ছে লিখতে বাধা নেই। এখানকার বহু স্কুলে দাবি, ক্লাসে দিদিমণি যা পড়ান তা-ই লিখতে হবে। এমনকী উচ্চশিক্ষিত বাবা-মাও বলেন, ‘আন্টি যা লেখাবেন, ক্লাসে সেটাই লেখো।’ স্কুল এখানে শিশুদের বাধ্যতার পরীক্ষা, দক্ষতার পরীক্ষা নয়। এক স্কুলছাত্রী ক্লাসে তার শিক্ষিকার পড়ানো তথ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলায় শিক্ষিকা পাল্টা প্রশ্ন করেন, ‘তুই দিদিমণি, না আমি?’ প্রশ্ন করার ইচ্ছেটাই দমিয়ে দেওয়া হয় স্কুলে। কোনও সমস্যার সমাধান করা, যুক্তি দিয়ে মত প্রতিষ্ঠা, ভাষায় আবেগের প্রকাশ, এগুলো শিশুরা পারছে কি না, তা নিয়ে আমাদের স্কুল মাথাই ঘামায় না। রাতদিন পড়াশোনা করেও যে পড়ুয়াদের দক্ষতা বা ‘স্কিল’ তৈরি হয় না, এতে মধ্যবিত্ত-গরিব, সব ছেলেমেয়েই কর্মক্ষেত্রে মুশকিলে পড়ছে।

কী করলে ছেলেমেয়েরা ক্লাসে আরও ভাল শিখতে পারে, তা নিয়েও চিন্তা দরকার। ফিনল্যান্ডে প্রতি ৪৫ মিনিট ক্লাসের পর ১৫ মিনিট ‘ফ্রি টাইম’ দেওয়া হয় ছাত্রদের। দেখা গিয়েছে, তার ফলে তারা ক্লাসে আরও বেশি মন দিতে পারে। জাতীয় স্তরে শুধু দক্ষতার প্রত্যাশিত পরিমাপ (ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড) দেওয়া থাকে। কী ভাবে সেই পরিমাপে ছাত্রদের পৌঁছনো যাবে, ঠিক করেন শিক্ষকরা। কী বই পড়া হবে, তা-ও তাঁরাই ঠিক করেন। ‘এখানে ও সব সম্ভব নয়’ বলে কথাটা উড়িয়ে দেওয়া সহজ। কিন্তু কী করলে পড়ুয়ারা আরও সহজে আরও ভাল শিখতে পারবে, সে প্রশ্ন এড়ানো চলে না। যদি দেখা যায়, কম পড়ালে শিশুরা বেশি শেখে, তবে বেশি পড়াতে যাব কেন?

এ দেশে এই কথাগুলো শুরু করলেই কোরাস ওঠে— এখানে ক্লাসে ঠাসাঠাসি ছাত্র, ব্ল্যাকবোর্ড অবধি নেই, বাথরুম নেই। চারটে ক্লাসে তিন জন কি দু’জন শিক্ষক। এখানে ও-সব বড়বড় বুলি কপচে কী লাভ? যেমন চলছে, তেমনই চলবে। এ কথাটা মানতে গেলে অনেকগুলো হোঁচট খেতে হয়। এক, এর মানে দাঁড়ায়, আজও শিশুরা কিছু শিখছে না, কালও শিখবে না। এটা মেনে নেওয়া কেবল অন্যায় নয়, অপরাধ। দুই, যেখানে বাবা-মা মোটা টাকা খরচ করছেন পড়াশোনার জন্য, সেই সব স্কুলেও ‘কী করলে পড়ুয়ারা আরও ভাল শেখে,’ সে চিন্তা থেকে পড়ানো হয় না। বরং ‘পড়ার চাপ’ বাড়ানো ভাল স্কুলের লক্ষণ বলে মনে করা হয়। তিন, সরকারি স্কুলের অবস্থা খুব কিছু না বদলেও দেখা যাচ্ছে, পড়ুয়াদের শেখার মান অনেকটা বাড়ানো সম্ভব। যেমন, ছাত্রদের শেখায় (লার্নিং আউটকাম) উন্নতি আনতে অন্ধ্রপ্রদেশের ৫০০টি সরকারি প্রাথমিক স্কুলে চারটি পদ্ধতি আলাদা আলাদা করে পরীক্ষা করা হয়েছিল। কোনও শিক্ষকের অধীনে শেখার উন্নতি হলে শিক্ষককে ব্যক্তিগত ভাবে বোনাস দেওয়া, স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীর উন্নতি হলে সব শিক্ষককে বোনাস দেওয়া, স্কুলে এক জন বাড়তি চুক্তি-শিক্ষক নিয়োগ, এবং স্কুলকে এককালীন একটি অনুদান। খতিয়ে দেখা যাচ্ছে, দু’বছর পরে (’০৯-১১) সব ক’টি পদ্ধতিতেই পড়ুয়াদের উন্নতি হয়েছে, সবচেয়ে কাজ দিয়েছে শিক্ষককে ব্যক্তিগত ভাবে বাড়তি টাকা দেওয়া। অল্প বোনাসও (বার্ষিক বেতনের ৩ শতাংশ) ছাত্রদের দক্ষতা যথেষ্ট বাড়িয়েছে। এ থেকে ইঙ্গিত মেলে, ঠাসা ছাত্র, নড়বড়ে ঘরদোর সত্ত্বেও শিক্ষকের বাড়তি উদ্যোগ ছাত্রদের লিখতে পড়তে শেখায় উন্নতি আনতে পারে।

আর একটা পদ্ধতি পরীক্ষা করা হয়েছে হরিয়ানা, গুজরাত, বিহারের জেহানাবাদে। স্কুলের গোটা সময়ের থেকে নির্দিষ্ট কিছু মিনিট রেখে দেওয়া হচ্ছে কেবল লেখা আর পড়ার দক্ষতা তৈরির জন্য। ওই সময়ে প্রতিটা ছাত্রকে লিখতে আর পড়তে অভ্যাস করানো হচ্ছে। এর ফলে খামতি থাকার জন্য যারা পিছিয়ে যাচ্ছিল, তারাও দ্রুত উঠে আসছে। অর্থাৎ স্কুলের পঠনপাঠনে খুব বড় বদল না এনেও শেখানোয় উন্নতি করা যাচ্ছে। লিখতে-পড়তে শেখানোকে স্কুলের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে গেঁথে দেওয়ায় খুব বাড়তি কোনও বোঝা চাপছে না, কিন্তু কাজ অনেক ভাল হচ্ছে। এমন ছোট ছোট পরিবর্তন করা খুব কঠিন নয়।

বড় পরিবর্তনও যে আসেনি, তা তো নয়। স্বাধীনতার সময়ে অক্ষরপরিচয় ছিল দশ জনে এক জনের। সত্তরের দশকেও দশ জনে তিন জনের। গত বছর দশ-পনেরোয় সে ছবি আমূল বদলে গিয়েছে। এখন কার্যত ১০০ শতাংশ ছেলেমেয়ে স্কুলে নাম লেখায়, প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষ সাক্ষর। আজকের দুর্গা স্কুলে গিয়ে গরম খিচুড়ি-সব্জি খেয়ে অপুর পাশে বসে বই খুলে পড়ছে। আপার প্রাইমারি স্কুল দূরে হলে আজকের মেঘনাদের জন্য বাড়ির কাছে তৈরি হচ্ছে মধ্যশিক্ষা কেন্দ্র। বদল তো হচ্ছেই। প্রশ্ন হল, যাঁরা সেই বদলকে আরও দ্রুত ও কার্যকর করতে পারছেন, স্কুল, শিক্ষক, শিক্ষা দফতর, অভিভাবক, সবাই তাঁদের থেকে পাঠ নিতে রাজি কি না। ছেলেমেয়েরা না-ই যদি শিখল, তবে ‘শিক্ষা’ কীসের?

অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে অর্থনীতির শিক্ষক

-

টিউশন নিতে যাওয়ার পথে দশম শ্রেণির ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ! গাইঘাটায় গ্রেফতার অভিযুক্ত যুবক

-

কড়ে আঙুল দিয়েই ফোঁটা দেওয়া হয়! অন্য আঙুলে নয় কেন? কী বলছে শাস্ত্র?

-

একঘেয়ে লুচি আলুর দম নয়, ভাইফোঁটার সকালে থাকুক বিভিন্ন ধরনের নতুন পদ

-

দেবী প্রণাম ‘মহামুকুট মহা সম্মান’-এ কলকাতার কোন পুজোগুলি হল সেরার সেরা, দেখে নিন

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy