সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর না থাকলে জ্ঞানদানন্দিনী হতেন না। অথচ আমাদের দেশে ‘নারী মুক্তি’, ‘নারী স্বাধীনতা’র ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে বসে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আমরা আরও যাঁদের কথা স্মরণ করি, তাঁদের মধ্যে আশ্চর্যজনক ভাবে অনুপস্থিত থাকেন সত্যেন্দ্রনাথ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র। রবীন্দ্রনাথের মেজদা এবং জ্ঞানদানন্দিনীর স্বামী। সত্যেন্দ্রনাথ হলেন প্রথম ভারতীয়, যিনি ইংরেজ-সহ সকল ভারতীয়কে অবাক ও বেবাক করে দিয়ে ইংরেজ সরকারের রাজকর্মী হয়ে কাজে যোগ দেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ অন্য কিছু হতে চেয়েছিলেন।

এই হতে চাওয়ার পিছনে ছিল জন স্টুয়ার্ট মিলের অবদান। মিল ও তাঁর স্ত্রী হেরিয়েট টেলর মিলের লেখা ‘সাবজেকশন অফ উইমেন’ বইটি প্রকাশিত হয় সত্যেন্দ্রনাথের বিলেত যাত্রার ঠিক আগের বছর, ১৮৬১ সালে। নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিয়ে লেখা মিল দম্পতির এই বই ইউরোপীয় সমাজের সনাতন ভাবনার গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছিল। বিতর্কের সেই ঢেউ এসে পড়েছিল এদেশের উচ্চবিত্ত ইঙ্গবঙ্গ সমাজেও। ইংরেজ-ভারতের নাগরিক ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতা ও কর্মী হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ এই বিতর্কের অভিঘাতে বাঙালি তথা ভারতীয় সমাজে মেয়েদের অবস্থান বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেন। তাঁর সেই ভাবনার সঙ্গী ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এই ভাবনারই প্রথম ফসল হলেন সৌদামিনী, স্বর্ণকুমারী ও সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী। অন্তঃপুরের পর্দার আড়াল সরিয়ে স্বামীর সঙ্গে অনাত্মীয়দের সামনে আসা ঠাকুর পরিবারের প্রথম বধূ। এ প্রসঙ্গে আমরা কেশবচন্দ্রের স্ত্রী জগন্মোহিনীর কথাও মনে রাখব।

আজকের বাংলাদেশের যশোর জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে জ্ঞানদানন্দিনীর জন্ম ১৮৫০ সালে। তাঁর বাবা অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় ও মা নিস্তারিণী। জন্মের পর জ্ঞানদা সংসারে মেয়েদের অবস্থানের যে ছবি দেখেছিলেন, সে কথা তিনি নিজেই লিখে গিয়েছেন, ‘আমার জীবনকথা’য়। অভয়াচরণ আট-ন’ বছর বয়সে তাঁর বাবার উপরে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে-ঘুরতে তিনি যশোর জেলার খুলনা মহকুমার দক্ষিণডিহি গ্রামে এসে উপস্থিত হন। এই গ্রামের ধনী রায়বংশের সদস্য (নিস্তারিণীর বাবা) সুন্দর চেহারার অভয়াচরণকে দেখে কৌতূহলী হয়ে তাঁর বংশ-পরিচয় জেনে তাঁকে বাড়িতে আশ্রয় দেন ও নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই করে রাখেন। দেবেন্দ্রনাথের শ্বশুরালয় ছিল এই দক্ষিণডিহি। পরবর্তীকালে এই গ্রামই হয় রবীন্দ্রনাথেরও শ্বশুরালয়।

এদিকে ছেলের খোঁজে অভয়াচরণের বাবা দক্ষিণডিহি গ্রামে এসে জানতে পারেন যে, তাঁর ছেলে এক পিরালি ঘরে বিয়ে করেছে। তিনি রেগে গিয়ে অভিশাপ দেন, ‘অভয়াচরণ নির্বংশ হোক’। ত্যাজ্যপুত্র অভয়াচরণ এর পর দক্ষিণডিহিতেই থাকতে শুরু করলেও ঘরজামাই হয়ে থাকাটা পছন্দ করেননি। নিজের ভাগ্য সন্ধানে মরিয়া হয়ে একদিন রাত্রে নিস্তারিণীকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ১৭ মাইল দূরে নরেন্দ্রপুর গ্রামে চলে আসেন। সেখানে অনেক চেষ্টায় এক জমিদারি কাছারিতে ‘তিন চার টাকার’ কাজ জোগাড় করে থাকতে শুরু করেন। জ্ঞানদানন্দিনী জানিয়েছেন, তাঁর মায়ের এই সময়টা “বড়োই কষ্টে গিয়েছে।” নিস্তারিণী সংসারের কাজে খুব পটু ছিলেন না। তিনি বনজঙ্গল থেকে জ্বালানির কাঠ সংগ্রহ করে আনতেন। কাঁটার খোঁচায় হাত ছড়ে গেলে কাঁদতে কাঁদতে ডাল ভেঙে উনুন ধরাতেন।

এই অবস্থা থেকে মুক্তি ঘটে কলকাতার এক ধনী মহিলার সাহায্যে। এই মহিলাকে জ্ঞানদা ‘পিসিমা’ বলে ডাকতেন আর মহিলা অভয়াচরণকে ‘দাদা’ বলতেন। এই পিসিই অভয়াচরণকে কলকাতায় এনে বেশি মাইনের চাকরি দিয়ে নিজের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। এই বাড়ি থেকে অভয়াচরণ নরেন্দ্রপুরে যাতায়াত করতেন। এর ফলে অভয়াচরণের নিজের সংসারে আর্থিক সুরাহা যেমন হয়, তেমনই নিস্তারিণীর জীবনেও শান্তি আসে। পরবর্তীকালে নিস্তারিণী ও জ্ঞানদা কলকাতার এই বাড়িতে এসেছেন। জ্ঞানদার তখন আড়াই বছর বয়স।

আর্থিক সচ্ছলতার পরে অভয়াচরণ নরেন্দ্রপুরের বাড়ি বদলেছিলেন। আরও প্রশস্ত একটি বাড়িতে তাঁরা থাকতে শুরু করেন, যার অনেকগুলি ঘর ও উঠোন। এই বাড়িতে অভয়াচরণ তাঁর গুরুমশায়ের পরামর্শে একটি পাঠশালা চালু করেন। একজন গুরুমশায় নিযুক্ত হন। পড়ুয়ারাও জড়ো হয়। অভয়াচরণের তখন মনে হয়, “আমার মেয়েটিকেও ওই পাঠশালায় পড়তে দিই।” আর এই ভাবেই জ্ঞানদার লেখাপড়ার সঙ্গে পরিচয় হয়। সেকালের পদ্ধতি অনুসারে জ্ঞানদাকে “প্রথমে তালপাতায়, যতটা চওড়া পাতা তত বড় অক্ষর” লিখতে হয়েছিল। তারপর ক্রমশ “কম চওড়া আট ভাঁজের কাগজে” লিখতে শিখলেন। আরও কিছুদিন পরে হাত পাকলে “ষোলো ভাঁজের কাগজ”-এ লেখার ক্ষমতা জন্মালে জ্ঞানদার পাঠশালায় পড়া শেষ হয়।

ছেলেবেলায় গ্রামের পাড়ায় জ্ঞানদার সমবয়সি বন্ধু তেমন কেউ ছিল না। তাঁর দিন কাটত একলা। শাড়ি পরতেন, শীতকালে একটা দোলাই মাথার উপর দিয়ে ঘাড়ের কাছে গিঁট বেঁধে দেওয়া হত। “আমি একটা ঘরের কোণে বসে নিজের খেলনা নিয়ে খেলতে খুব ভালবাসতুম। সকালবেলায় উঠে সাজি হাতে করে আমাদের ফুলবাগানে পুজোর ফুল তুলতে যেতে আমার খুব ভাল লাগত। ক্রমে যখন পুষ্পপাত্রে ফুল দূর্বা বিল্বপত্র কীরকম করে সাজাতে হয়, কেমন করে শিব গড়তে হয় এইসব শিখলুম, তখন আমার মা আইমা (মায়ের পিসি) যেমন খুশি হলেন, আমারও তেমনি আনন্দ হল।” এই আনন্দই জ্ঞানদার জীবনের পাথেয় ছিল। সুন্দরের পূজারি ছিলেন তিনি।

জ্ঞানদাকে আইমা কোলে নিয়ে পাড়া বেড়াতে যেতেন। মজুমদারদের দুর্গোৎসবে গিয়ে বলি দেখে ভয়ে চোখ বন্ধ করে মা দুর্গার কাছে ক্ষমা চাইতেন জ্ঞানদা। কখনও দেখতেন আরোগ্যলাভের পরে কালীমূর্তির সামনে নিজের মা বুক চিরে রক্ত দিচ্ছেন। ‘জাগরণ’-এর রাতে পাড়ার মেয়েদের নাচ-গান, হাসিগল্প শুনতে-শুনতে জেগে থাকার ইচ্ছে থাকলেও মা-আইমার কোলে ঘুমিয়ে পড়তেন। দুধের দাঁত পড়তে শুরু করলে ইঁদুরের গর্তে সেই দাঁত ইঁদুরকে দিতে দিতে বলতেন, “ইঁদুর পড়া দাঁত তুমি নাও, তোমার দাঁত আমাকে দাও।” এই দুধের দাঁত পড়ার দিনেই জ্ঞানদার বিয়ে হয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে, সম্ভবত ১২৬৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৫৯)। তখন তাঁর বয়স সাত-আট।

জ্ঞানদার বিয়ে যে সাত বছরে হয়েছিল, তার পিছনে ছিল অভয়াচরণকে দেওয়া তাঁর গুরুমশায়ের পরামর্শ। তিনি বলেছিলেন সাত বছরের কন্যাদানে বেশি পুণ্য হয়। যাকে বলে গৌরীদান। বিয়ে ঠিক হওয়ার পরে অভয়াচরণ কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করেছিলেন। বিয়ে সেই ভাড়া বাড়ি থেকেই হয়েছিল। বাসি বিয়েতে ঘেরাটোপ দেওয়া পালকিতে করে জ্ঞানদাকে আনা হয়েছিল জোড়াসাঁকোয়। সে দিন তিনি এত কেঁদেছিলেন যে, বমি করে ফেলেছিলেন পালকির মধ্যেই। শাশুড়ি সারদা দেবী জ্ঞানদাকে কোলে করে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন বাড়ির ভিতরে। জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথায় এই বর্ণনা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে, তাঁর সময়ের সমাজের মেয়েলি সংস্কার। সেই সঙ্গে কোন ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে তিনি প্রবেশ করেছিলেন, তার একটা ছবিও তুলে ধরে।

অথচ বাইরে ব্রাহ্ম আন্দোলনের খোলা হাওয়া তখন বইতে শুরু করেছে। কিন্তু তাকে অন্তঃপুরে পৌঁছে দেওয়ার কাজ তখনও শুরু হয়নি। ঠাকুরবংশের মেজ বউ জ্ঞানদানন্দিনী যখন এলেন, তখনও তিনি লাজুক এক মেয়ে। বাড়ির জন্য মন কাঁদে। ফিরে যেতে চান মায়ের কাছে। বড় ননদ সৌদামিনী তাঁকে সান্ত্বনা দেন, যত্ন করেন।

প্রথম প্রথম তিনি লজ্জায় সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলতেন না। একদিন এমন এক মারাত্মক ঘটনা ঘটল যে, তা জ্ঞানদাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় নিয়ে গেল। সত্যেন্দ্রনাথের খুব ইচ্ছে ছিল তাঁর প্রাণের বন্ধু মনোমোহন ঘোষকে নিজের সদ্য বিয়ে করা বউ দেখাবেন। “কিন্তু আমার তো বাইরে যাবার জো নেই। অন্য পুরুষেরও বাড়ির ভেতরে আসার নিয়ম নেই। তাই ওরা দু’জনে পরামর্শ করে একদিন বেশি রাত্রে সমান তালে পা ফেলে বাড়ির ভেতরে এলেন। তার পরে উনি মনোমোহনকে মশারির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে পাশে এসে শুয়ে পড়লেন। আমরা দুজনেই জড়সড় হয়ে বসে রইলুম।”

সেকালের বিচারে এ রীতিমতো বিদ্রোহ। গ্রাম বাংলাও তখন নীল বিদ্রোহের আগুনে পুড়ছে। পাবনার প্রজা বিদ্রোহও ক্রমশ আকার নিচ্ছে। ১৮৫৯–’৬৬ সালে কলকাতা ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম আন্দোলনের নতুন এক অধ্যায়ের সূচনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তাঁরই ডান ও বাম হাত হিসেবে কাজ শুরু করেছেন কেশবচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ।

কেশবচন্দ্রের আগমনে ব্রাহ্ম আন্দোলনের পালে নতুন ঢেউ লেগেছিল। কলকাতার হিন্দু পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। সেই আন্দোলনের উত্তেজিত পরিবেশে সত্যেন্দ্রনাথ পড়েছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিলের ‘সাবজেকশন অফ উইমেন’ বইটি। নারীমুক্তির পথিকৃৎ হতে চেয়ে সত্যেন্দ্রনাথ সেই মুক্ত হাওয়াকে নিজের পরিবারের অন্দরে বইয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে রামমোহন, দ্বারকানাথ, বিদ্যাসাগর প্রমুখ নারীমুক্তির জন্য সক্রিয় হলেও নিজেদের স্ত্রীদের সেই শিক্ষা, স্বাধীনতার বৃত্তে এনে দাঁড় করাতে পারেননি। কিন্তু যিনি এই উদ্যোগকে নিজের পারিবারিক জীবনে সফল করে তুলতে পেরেছিলেন, তিনি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ। আদরের সহধর্মিণী ‘জ্ঞেনুমণি’র আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী রূপে।

সত্যেন্দ্রনাথকে শুরু করতে হয়েছিল একেবারে গোড়া থেকে। আই সি এস হওয়ার জন্য বিলেতে গিয়ে সেখান থেকে জ্ঞানদাকে লেখা চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথের এই চেষ্টার সাক্ষ্য রয়ে গিয়েছে। তিনি একটি চিঠিতে তাঁর বালিকাবধূকে লিখছেন, “তোমার মনে কি লাগে না আমাদের স্ত্রীলোকেরা এত অল্প বয়সে বিবাহ করে যখন বিবাহ কি তাহারা জানে না, ও আপনার মনে স্বাধীনভাবে বিবাহ করতে পারে না। তোমার বিবাহ তো হয় নাই, তাহাকে কন্যাদান বলে। তোমার পিতা কেবল তোমাকে দান করিয়াছেন।”

এমন কথা জ্ঞানদা এর আগে কখনও শোনেননি। স্বামী তাঁকে কী বোঝাতে চান, তা-ও যেন সহজে মাথায় ঢোকে না। মেয়েরা স্বাধীন ভাবে বিয়ে করবে, এর মানে কী, তা তিনি বোঝেন না। ভয়ে বুক কাঁপে। স্বামী কী করতে চান, কী বোঝাতে চান, কিছুই পরিষ্কার হয় না। চিঠির বাক্য জমে ওঠে -“আমরা স্বাধীনতাপূর্বক বিবাহ করি নাই” অথবা “তুমি যে পর্যন্ত বয়স্ক, শিক্ষিত ও সকল বিষয়ে উন্নত না হইবে, সে পর্যন্ত আমরা স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে প্রবেশ করিব না।”

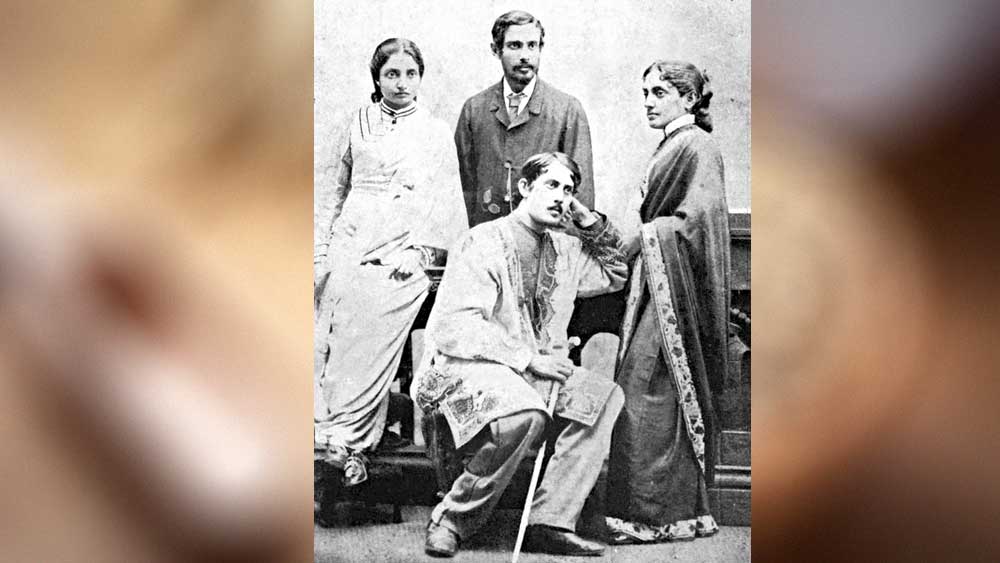

জ্ঞানদানন্দিনী, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী।

ইউরোপীয় সমাজের পথচলতি নারীপুরুষের যে ছবি সত্যেন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, তা তাঁকে অবাক করেছিল। নিজের সমাজ বা বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কিছুতেই সেই ছবি মেলাতে পারছিলেন না। কিন্তু মেলাতে তাঁর মন ব্যাকুল। তাই বিলেতের সমাজের খবর দিয়ে চিঠিতে লেখেন, “এখানে জনসমাজে যাহা কিছু সৌভাগ্য, যাহা কিছু উন্নতি, সাধু সুন্দর, প্রশংসনীয় – স্ত্রীলোকদের সৌভাগ্যই তাহার মূল।” আর তাই “আমার ইচ্ছা তুমি আমাদের স্ত্রীলোকদের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে কিন্তু তোমার আপনার উপরেই তাহার অনেক নির্ভর।”

জোড়াসাঁকোতে জ্ঞানদাকে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের দেশে ফেরার আগেই। সেজ দেওর হেমেন্দ্রনাথের সামনে বই হাতে ঘোমটায় মুখ ঢেকে তাঁকে বসতে হয়েছে আর “এক-একবার ধমকে দিলে চমকে” উঠেছেন। “আমার যা কিছু বাংলা বিদ্যা তা সেজঠাকুরপোর কাছে। মাইকেল প্রভৃতি শক্ত বাংলা বই পড়াতেন, আমার খুব ভাল লাগত।” বিলেত থেকে সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশ এসেছিল জ্ঞানদাকে ইংরেজি শেখানোর।

কিন্তু কেবল চিঠিতে জ্ঞানদাকে উৎসাহিত করে সত্যেন্দ্রনাথ থেমে যাননি। তিনি জ্ঞানদাকে দেখতে আকুল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, ইউরোপের সমাজের ছবি তিনি যদি জ্ঞানদাকে চাক্ষুষ করাতে পারেন, “এক নতুন ক্ষেত্র দেখিতে পাইবে” সে। কারণ তাঁর “হৃদয়মন এখন অন্তঃপুরের প্রাচীর মধ্যে শুষ্কপ্রায় হইয়া রহিয়াছে।” তাই তিনি দেবেন্দ্রনাথকে বোঝাতে চেয়েছেন, “যেমন উৎকৃষ্ট বীজ ফলিবার জন্য উপযুক্ত সরস জমিকে প্রতীক্ষা করে,” জ্ঞানদার জন্য সেই জমি অপেক্ষা করে আছে পাশ্চাত্যের সমাজের মধ্যে। মেরি কার্পেন্টারের সঙ্গে জ্ঞানদার আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়েছেন।

দেবেন্দ্রনাথ অনুমতি দেননি। হতাশ সত্যেন্দ্রনাথকে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মনোভাবে লিখেছেন, তিনি যেন “অন্তঃপুরের মান মর্য্যাদার উপর হস্তক্ষেপ” না করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডে বসে রাতে স্বপ্ন দেখছেন, তিনি জোড়াসাঁকোতে ফিরে এসেছেন এবং বাড়ির ভিতরের কাঠের আবরণ বা ‘ঝরকা’ দেখে কৈলাস মুখুজ্জ্যেকে আদেশ করছেন, “ও সব ঝরকা কেন – সব ভাঙ্গিয়া ফেল।”

সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম ভারতীয় আই সি এস হয়ে দেশে ফিরলেন ১৮৬৪ সালে। ফিরে এসে এমন কাণ্ড শুরু করেছিলেন যে, তাঁর মা সারদা ভয় পেয়ে গিয়ে বলেছিলেন, “তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মতো গড়ের মাঠে বেড়াতে যাবি না কি?” সত্যেন্দ্রনাথের এই উদ্যোগের জন্য শাশুড়ির সেই ক্ষোভের শিকার হয়েছিলেন জ্ঞানদা। প্রগতিবাদী স্বামীর জন্য মুখ বুজে সব সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে। সত্যেন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র ছিল মহারাষ্ট্র। এত দিন প্রথা ছিল স্বামী তার কর্মক্ষেত্রে থাকবে, আর তার বৌ থাকবে বাড়ির অন্তঃপুরে। সত্যেন্দ্রনাথ এই প্রথা বদলে দিতে দেবেন্দ্রনাথের কাছে আবার অনুমতি চাইলেন। তাঁর যুক্তি, ‘‘এই পর্দাপ্রথা আমাদের নিজস্ব নয়, মুসলমানী রীতির অনুকরণ।” এবার আর দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে আটকালেন না। শুরু হল তোড়জোড়। কিন্তু প্রশ্ন হল, জ্ঞানদানন্দিনী কী পোশাক পরে বাইরে বেরোবেন? ঘরের কোণে বন্দি মেয়ে-বৌদের পোশাক নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি এত দিন। সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতার এক ফরাসি দোকানে ফরমাশ দিয়ে কিম্ভূতকিমাকার এক পোশাক বানালেন। কিন্তু “সেটা পরা এত হাঙ্গামা হত যে ওঁকে পরিয়ে দিতে হত, আমি পারতুম না,” লিখেছেন জ্ঞানদানন্দিনী।

পোশাকের সমস্যা সাময়িক ভাবে মিটলেও দেখা গেল, বাড়ির মেজবৌ কী ভাবে জাহাজে উঠবেন, তা নিয়ে সকলে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ মত দিলেন, জ্ঞানদা বাড়ি থেকেই গাড়িতে উঠবেন। সকলে ছি-ছি করে উঠলেন। বাড়ির বৌ কর্মচারীদের সামনে দিয়ে হেঁটে দেউড়ি পার হবেন, তা অসম্ভব। দেবেন্দ্রনাথও রাজি হলেন না। তিনি নির্দেশ দিলেন, মেয়েদের পালকি জ্ঞানদাকে একেবারে কলকাতার বন্দরে মুম্বইগামী জাহাজের ভিতরে উঠিয়ে দিয়ে আসবে। হলও তাই।

জ্ঞানদানন্দিনীর এই যাত্রায় মেয়েদের জন্য উপযুক্ত পোশাক তৈরির প্রসঙ্গটি প্রগতিশীল বাঙালি পরিবারের আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠল। তাঁরা বুঝেছিলেন, অন্তঃপুর থেকে মেয়েদের বাইরে আনতে হলে উপযুক্ত পোশাক বানাতে না পারলে আসল উদ্দেশ্য অধরা থেকে যাবে। তখন অন্তঃপুরের মেয়েরা কেবল একটি কাপড়ে শরীর ঢেকে রাখত। তাদের কোনও অন্তর্বাস বা জুতো-চটির বালাই ছিল না। প্রসঙ্গত, মেয়েদের বাইরে যাওয়ার পোশাক নিয়ে জোড়াসাঁকোতে যিনি প্রথম ভাবনাচিন্তা করতে শুরু করেন, তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মুম্বই গিয়ে জ্ঞানদানন্দিনী মানেকজি করসেদজি নামে সম্ভ্রান্ত এক পারসি পরিবারের সঙ্গে কয়েক মাস ছিলেন। তাঁদের দুই শিক্ষিত মেয়ে আইমাই ও শিরিনবাই বিদেশ ঘুরে এসেছিলেন। লাজুক জ্ঞানদার মুখে কথা নেই দেখে তাঁরা জ্ঞানদাকে ‘মুগিমাসি’ (বোবা) বলে ডাকতেন। এই পরিবারে মেয়েদের পোশাক দেখে জ্ঞানদা তাঁর কিম্ভূতকিমাকার পোশাক ছেড়ে পরিবারের মেয়েদের মতো কাপড় পরতে শুরু করেন। “ওরা ডান কাঁধের উপর দিয়ে শাড়ি পরে। পরে আমি সেটা বদলে আমাদের মতো বাঁ কাঁধে পরতুম। ওরা সর্বদাই রেশমি কাপড় পরে, আর মাথায় একটা রুমাল বাঁধে ও একটা সাদা পাতলা পিরান মতো জামার তলায় পরে।”

এই ভাবে ক্রমশ জ্ঞানদার সেই ভাবনা বিস্তার লাভ করে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার পরে ‘ব্রাহ্মিকা শাড়ি’, ‘ঠাকুরবাড়ির শাড়ি’র পর্যায়ে পৌঁছয়। অনেক ব্রাহ্ম মহিলাও তাঁদের মতো করে চেষ্টা শুরু করেন। তাঁর ধরনের শাড়ি পরা শিখিয়ে দেওয়ার জন্য জ্ঞানদা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দিতেন। সে শাড়ি পরার ধরনের নাম ছিল ‘বোম্বাই দস্তুর’। বাংলায় তার নাম হল ‘ঠাকুরবাড়ির শাড়ি’। শাড়ির সঙ্গে শায়া-সেমিজ-ব্লাউজ়-জ্যাকেট পরাও তিনি চালু করেন। তবে এখন বাঙালি মেয়েরা যে ভাবে শাড়ি পরেন, সেই ঢংটি কিন্তু জ্ঞানদানন্দিনীর দান নয়। সেই শাড়ি পরার ধরনে যে অসুবিধে ছিল, তা দূর করে এটি চালু করেন কেশবচন্দ্রের কন্যা সুনীতিদেবী।

মুম্বইয়ে দু’বছর কাটিয়ে কলকাতায় ফিরলেন জ্ঞানদানন্দিনী। চিত্রা দেব লিখেছেন, “অপরূপ বেশবাসে সেজে জ্ঞানদানন্দিনী আবার একদিন কলকাতার মাটিতে পা দিলেন, প্রকৃতপক্ষে সেই দিনটিতেই শুরু হল বাঙালি মেয়েদের জয়যাত্রা।” স্বর্ণকুমারী জানিয়েছেন, “ঘরের বউকে মেমের মতো গাড়ি থেকে নামতে দেখিয়া সেদিন বাড়িতে যে শোকাভিনয় ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত।” বাড়ির পুরনো চাকরদের চোখ দিয়ে নেমে এসেছিল অশ্রুধারা।

আসলে পালকিতে চেপে ঠাকুরবাড়িতে যে মেজবৌ মুম্বইয়ে গিয়েছিলেন, দু’বছরের ব্যবধানে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন প্রথম ভারতীয় রাজকর্মচারীর ঘরনি। এখন তিনি ইংরেজ সাম্রাজ্যের ক্ষমতার অলিন্দের বাসিন্দা। তাঁর সঙ্গে ডিনার করতে আসেন ইংরেজ রাজকর্মীরা। প্রথম দিকে কোনও ইংরেজ বন্ধু সহবত মেনে সম্ভাষণ করতে চাইলে লজ্জায় হাত ছাড়িয়ে অন্তঃপুরে পালিয়ে বাঁচতে চাইতেন জ্ঞানদা। কিন্তু ক্রমশ বড়লাট স্যর বার্টল ফ্রেরে তাঁদের অতিথি হয়ে এসে ইংরেজিতে জ্ঞানদার সঙ্গে গল্প জুড়লে, এক বর্ণ ইংরেজি না বুঝলেও কেবল মাথা নেড়ে যাওয়ার স্মার্টনেস তিনি অর্জন করে নেন। আর এই ভাবেই ক্রমশ নিজেকে তৈরি করতে থাকেন জ্ঞানদা। অন্তঃপুরের বাইরের বিরাট পৃথিবীর মুখ তখন তিনি দেখে ফেলেছেন...

কিন্তু এর বিপরীতে কলকাতার জোড়াসাঁকোতে ফিরে জ্ঞানদানন্দিনী একঘরে হয়ে গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন স্বর্ণকুমারী। জ্ঞানদা তখন অন্তঃসত্ত্বা। স্বর্ণকুমারী দেখেছেন, “বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা বউঠাকুরাণীর সঙ্গে অসংকোচে খাওয়া-দাওয়া করিতে বা মিশিতে ভয়” পাচ্ছেন। এ খবর সত্যেন্দ্রনাথ রাখতেন। এখানে বলা প্রয়োজন, দেবেন্দ্রনাথ নারী স্বাধীনতার পক্ষে হলেও জ্ঞানদার সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়নি বলে, অনুমান করেন রবীন্দ্র গবেষকেরা। এমনই এক পরিবেশে সত্যেন্দ্রনাথ ২৭ ডিসেম্বর, ১৮৬৬ গভর্নর লর্ড লরেন্সের পার্টির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে অন্তঃসত্ত্বা জ্ঞানদানন্দিনীকে একলা পাঠিয়ে দেন। তাঁকে দেখে সকলে চমকে উঠেছিলেন। সেই পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর। তিনি জ্ঞানদানন্দিনীকে দেখে লজ্জায়, রাগে পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে যান।

১৮৬৯ সালে জ্ঞানদা ফিরে যান স্বামীর কর্মস্থল মুম্বই শহরে। তবে এই সমস্ত ঘটনার অভিঘাত কি জ্ঞানদার শরীরে ও মনে প্রবল চাপ তৈরি করেছিল? কারণ মুম্বই ফিরে তাঁর প্রথম পুত্রসন্তান, জন্মের দিন দুয়েকের মধ্যে মারা যায়। বছর তিনেক পরে ১৮৭২ সালে জন্ম হয় সুরেন্দ্রনাথের আর ১৮৭৩ সালে ইন্দিরার। এর পর কবীন্দ্রর (চোবি) জন্ম।

১৮৭৭ সালে সত্যেন্দ্রনাথ তিন পুত্রকন্যা সঙ্গে নিয়ে যখন জ্ঞানদাকে ইংল্যান্ড পাঠালেন, তখনও তিনি অন্তঃসত্ত্বা। ইংল্যান্ডের বন্দরে তাঁদের নিতে এসে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর একলা জ্ঞানদানন্দিনীকে তিন পুত্রকন্যাকে নিয়ে নামতে দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ পরে এসে যোগ দেন তাঁদের সঙ্গে। বিলেতেই জন্মায় তাঁদের আরও এক পুত্রসন্তান। কিন্তু শেষের দুই সন্তান ইংল্যান্ডের মাটিতেই মারা যায়।

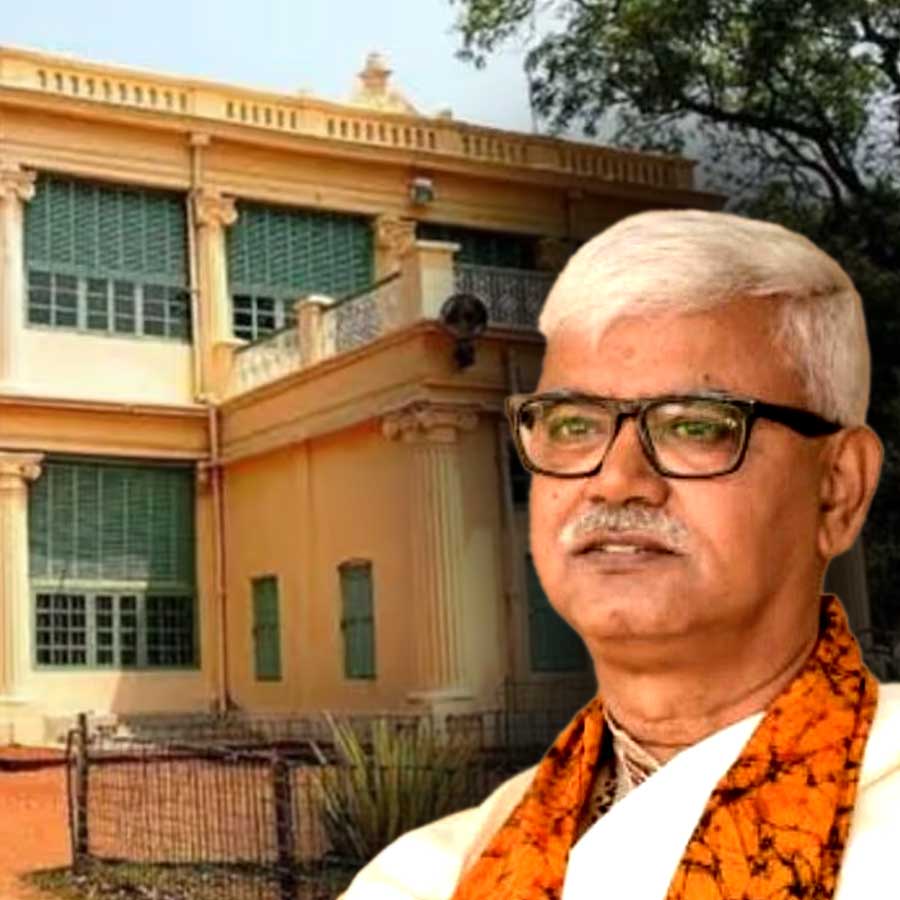

জ্ঞানদানন্দিনীকে এ সবের মধ্য দিয়েই এগোতে হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথের উদ্যোগে আজন্ম লালিত সংস্কার ভেঙে অন্তঃপুরের দুয়ারটুকু পার হতে অনেক সংশয়, অনেক ভয়, অনেক লজ্জা ও ঘৃণা সয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তিনি। জ্ঞানদানন্দিনী নিজের সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় নারীর সামনে খুলে দিয়েছিলেন নতুন জীবনের দরজা। বাঙালি সমাজে দু’টি জিনিসের প্রবর্তন করেন তিনি। একটি, সান্ধ্যভ্রমণ ও অন্যটি পরিবারে জন্মদিন পালন। এ ছাড়াও যৌথ পরিবারের বাইরে আধুনিক ছোট পরিবারের ছকটি জ্ঞানদানন্দিনীই চালু করেন। তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র বাড়িতে ছোট পরিবার নিয়ে থাকতে শুরু করেন। কলকাতার নানা বাড়িতে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী তাঁদের পুত্রকন্যাদের নিয়ে থেকেছেন, যার একটি আজকের গুরুসদয় দত্ত রোডের বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও টেকনোলজিক্যাল মিউজ়িয়ামের বাড়িটি ও অন্যটি ক্যালকাটা ক্লাব (বির্জিতলার বাড়ি) আজও দাঁড়িয়ে আছে। বির্জিতলার বাড়ি থেকে পার্ক স্ট্রিটের ৫০ নং বাড়িতে উঠে আসার পরে বিপত্নীক ও নিঃসন্তান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই বাড়িতেই থাকতেন তাঁদের সঙ্গে।

তবে জোড়াসাঁকো ছেড়ে গেলেও ঠাকুর পরিবারে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল জ্ঞানদানন্দিনীর উপস্থিতি। তিনি ছিলেন সকলের মুশকিল আসান। বিদেশে যাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ মুম্বইতে তাঁর বাড়িতে থেকেই পাশ্চাত্য রীতি-রেওয়াজ শিখেছিলেন। প্রথম বিলেতে গিয়ে মেজবৌঠান জ্ঞানদানন্দিনী হয়ে ওঠেন ১৮ বছরের রবীন্দ্রনাথের অভিভাবক। রবীন্দ্রনাথের জন্য মৃণালিনীকে যশোর থেকে খুঁজে এনেছিলেন জ্ঞানদাই। পাঁচটি সন্তানকে মানুষ করতে মৃণালিনী পাশে পেয়েছিলেন জ্ঞানদাকেই।

অবনীন্দ্রনাথকে হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে পরোক্ষে জ্ঞানদা ‘বেঙ্গল স্কুল’ চিত্রকলা আন্দোলন সম্ভব করেছিলেন। বাড়ির ছোটদের ছবি আঁকায় উৎসাহ দিতে বসিয়েছেন লিথোপ্রেস। পারিবারিক পত্রিকা ‘বালক’ প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে যেমন ছোটদের জন্য লিখিয়েছেন, তেমনই নিজেও কলম ধরেছেন। নাতি সুবীরের জন্য দু’টি রূপকথার নাট্যরূপ ‘সাতভাই চম্পা’ ও ‘টাক ডুমাডুম’ তাঁর আশ্চর্য কীর্তি। এই নাটকের সংলাপ— “নাকের বদলে নরুণ পেলুম তাকডুমা ডুমডুম” হয়তো অনেকেরই আজ মনে পড়বে। ‘ভারতী’ পত্রিকায় তাঁর লেখা ‘কিন্টার গার্ডেন’ ও ‘স্ত্রী শিক্ষা’ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া আছে মরাঠি রচনার বাংলা অনুবাদ ‘ভাউ সাহেবের বখর’। ‘ইংরেজনিন্দা ও স্বদেশানুরাগ’ লেখা দু’টি তাঁর স্বদেশ ভাবনার পরিচয় দেয়। জোতিরিন্দ্রনাথের সংস্কৃত নাটক অনুবাদের পিছনের প্রেরণাও জ্ঞানদানন্দিনী।

নাটকে অভিনয়ের জন্যও তাঁর ডাক পড়ত। ‘রাজা ও রাণী’ নাটকে রানি সুমিত্রার ভূমিকায় জ্ঞানদার অভিনয় পাবলিক স্টেজের অভিনেত্রীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর অভিনয়কে হুবহু নকল করতে। প্রত্যক্ষদর্শী অবনীন্দ্রনাথ।

জ্ঞানদানন্দিনীর এক অদ্ভুত খেয়াল জোড়াসাঁকোর মেয়েদের অমর করে রেখেছে আজও। তা হল, একজন ফোটোগ্রাফার আনিয়ে শাশুড়ি, জা, ননদ ও অন্যান্য মেয়েদের ফোটো তুলিয়ে রাখা। এই উদ্যোগের ফলে আমরা আজ ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের ছবি দেখতে পাই। তবে বধূ হিসেবে কাদম্বরীকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যোগ্য বলে মনে করেননি জ্ঞানদানন্দিনী।

১৯০৮ নাগাদ রাঁচি বেড়াতে গিয়ে জ্ঞানদানন্দিনী, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জায়গাটি ভাল লাগে ও সেখানেই শেষ জীবন কাটাবেন বলে সকলে মনস্থির করেন। তাঁরা মোরাবাদী পাহাড়টি কিনে রাস্তা বানান। পাহাড়ের উপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ‘শান্তিধাম’ বাড়িটি তৈরি করেন ১৯১০ সালে। পাহাড়ের নীচে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী বানান ‘সত্যধাম’। এখানেই তাঁদের শেষ জীবন কাটে।

৯ জানুয়ারি, ১৯২৩ সালে মৃত্যু হয় সত্যেন্দ্রনাথের। ৪ মার্চ, ১৯২৫ চলে যান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এর পর তাঁর প্রিয় রবির মৃত্যুর দু’মাস পরে ১ অক্টোবর, ১৯৪১ কলকাতার পাম অ্যাভিনিউর ‘লাল বাংলা’ বলে পরিচিত সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে ৯১ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয় জ্ঞানদানন্দিনীদেবীর।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর না থাকলে জ্ঞানদানন্দিনী হতেন না। অথচ আমাদের দেশে ‘নারী মুক্তি’, ‘নারী স্বাধীনতা’র ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে বসে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আমরা আরও যাঁদের কথা স্মরণ করি, তাঁদের মধ্যে আশ্চর্যজনক ভাবে অনুপস্থিত থাকেন সত্যেন্দ্রনাথ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র। রবীন্দ্রনাথের মেজদা এবং জ্ঞানদানন্দিনীর স্বামী। সত্যেন্দ্রনাথ হলেন প্রথম ভারতীয়, যিনি ইংরেজ-সহ সকল ভারতীয়কে অবাক ও বেবাক করে দিয়ে ইংরেজ সরকারের রাজকর্মী হয়ে কাজে যোগ দেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ অন্য কিছু হতে চেয়েছিলেন।

এই হতে চাওয়ার পিছনে ছিল জন স্টুয়ার্ট মিলের অবদান। মিল ও তাঁর স্ত্রী হেরিয়েট টেলর মিলের লেখা ‘সাবজেকশন অফ উইমেন’ বইটি প্রকাশিত হয় সত্যেন্দ্রনাথের বিলেত যাত্রার ঠিক আগের বছর, ১৮৬১ সালে। নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিয়ে লেখা মিল দম্পতির এই বই ইউরোপীয় সমাজের সনাতন ভাবনার গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছিল। বিতর্কের সেই ঢেউ এসে পড়েছিল এদেশের উচ্চবিত্ত ইঙ্গবঙ্গ সমাজেও। ইংরেজ-ভারতের নাগরিক ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতা ও কর্মী হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ এই বিতর্কের অভিঘাতে বাঙালি তথা ভারতীয় সমাজে মেয়েদের অবস্থান বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেন। তাঁর সেই ভাবনার সঙ্গী ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এই ভাবনারই প্রথম ফসল হলেন সৌদামিনী, স্বর্ণকুমারী ও সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী। অন্তঃপুরের পর্দার আড়াল সরিয়ে স্বামীর সঙ্গে অনাত্মীয়দের সামনে আসা ঠাকুর পরিবারের প্রথম বধূ। এ প্রসঙ্গে আমরা কেশবচন্দ্রের স্ত্রী জগন্মোহিনীর কথাও মনে রাখব।

আজকের বাংলাদেশের যশোর জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে জ্ঞানদানন্দিনীর জন্ম ১৮৫০ সালে। তাঁর বাবা অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় ও মা নিস্তারিণী। জন্মের পর জ্ঞানদা সংসারে মেয়েদের অবস্থানের যে ছবি দেখেছিলেন, সে কথা তিনি নিজেই লিখে গিয়েছেন, ‘আমার জীবনকথা’য়। অভয়াচরণ আট-ন’ বছর বয়সে তাঁর বাবার উপরে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে-ঘুরতে তিনি যশোর জেলার খুলনা মহকুমার দক্ষিণডিহি গ্রামে এসে উপস্থিত হন। এই গ্রামের ধনী রায়বংশের সদস্য (নিস্তারিণীর বাবা) সুন্দর চেহারার অভয়াচরণকে দেখে কৌতূহলী হয়ে তাঁর বংশ-পরিচয় জেনে তাঁকে বাড়িতে আশ্রয় দেন ও নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই করে রাখেন। দেবেন্দ্রনাথের শ্বশুরালয় ছিল এই দক্ষিণডিহি। পরবর্তীকালে এই গ্রামই হয় রবীন্দ্রনাথেরও শ্বশুরালয়।

এদিকে ছেলের খোঁজে অভয়াচরণের বাবা দক্ষিণডিহি গ্রামে এসে জানতে পারেন যে, তাঁর ছেলে এক পিরালি ঘরে বিয়ে করেছে। তিনি রেগে গিয়ে অভিশাপ দেন, ‘অভয়াচরণ নির্বংশ হোক’। ত্যাজ্যপুত্র অভয়াচরণ এর পর দক্ষিণডিহিতেই থাকতে শুরু করলেও ঘরজামাই হয়ে থাকাটা পছন্দ করেননি। নিজের ভাগ্য সন্ধানে মরিয়া হয়ে একদিন রাত্রে নিস্তারিণীকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ১৭ মাইল দূরে নরেন্দ্রপুর গ্রামে চলে আসেন। সেখানে অনেক চেষ্টায় এক জমিদারি কাছারিতে ‘তিন চার টাকার’ কাজ জোগাড় করে থাকতে শুরু করেন। জ্ঞানদানন্দিনী জানিয়েছেন, তাঁর মায়ের এই সময়টা “বড়োই কষ্টে গিয়েছে।” নিস্তারিণী সংসারের কাজে খুব পটু ছিলেন না। তিনি বনজঙ্গল থেকে জ্বালানির কাঠ সংগ্রহ করে আনতেন। কাঁটার খোঁচায় হাত ছড়ে গেলে কাঁদতে কাঁদতে ডাল ভেঙে উনুন ধরাতেন।

এই অবস্থা থেকে মুক্তি ঘটে কলকাতার এক ধনী মহিলার সাহায্যে। এই মহিলাকে জ্ঞানদা ‘পিসিমা’ বলে ডাকতেন আর মহিলা অভয়াচরণকে ‘দাদা’ বলতেন। এই পিসিই অভয়াচরণকে কলকাতায় এনে বেশি মাইনের চাকরি দিয়ে নিজের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। এই বাড়ি থেকে অভয়াচরণ নরেন্দ্রপুরে যাতায়াত করতেন। এর ফলে অভয়াচরণের নিজের সংসারে আর্থিক সুরাহা যেমন হয়, তেমনই নিস্তারিণীর জীবনেও শান্তি আসে। পরবর্তীকালে নিস্তারিণী ও জ্ঞানদা কলকাতার এই বাড়িতে এসেছেন। জ্ঞানদার তখন আড়াই বছর বয়স।

আর্থিক সচ্ছলতার পরে অভয়াচরণ নরেন্দ্রপুরের বাড়ি বদলেছিলেন। আরও প্রশস্ত একটি বাড়িতে তাঁরা থাকতে শুরু করেন, যার অনেকগুলি ঘর ও উঠোন। এই বাড়িতে অভয়াচরণ তাঁর গুরুমশায়ের পরামর্শে একটি পাঠশালা চালু করেন। একজন গুরুমশায় নিযুক্ত হন। পড়ুয়ারাও জড়ো হয়। অভয়াচরণের তখন মনে হয়, “আমার মেয়েটিকেও ওই পাঠশালায় পড়তে দিই।” আর এই ভাবেই জ্ঞানদার লেখাপড়ার সঙ্গে পরিচয় হয়। সেকালের পদ্ধতি অনুসারে জ্ঞানদাকে “প্রথমে তালপাতায়, যতটা চওড়া পাতা তত বড় অক্ষর” লিখতে হয়েছিল। তারপর ক্রমশ “কম চওড়া আট ভাঁজের কাগজে” লিখতে শিখলেন। আরও কিছুদিন পরে হাত পাকলে “ষোলো ভাঁজের কাগজ”-এ লেখার ক্ষমতা জন্মালে জ্ঞানদার পাঠশালায় পড়া শেষ হয়।

ছেলেবেলায় গ্রামের পাড়ায় জ্ঞানদার সমবয়সি বন্ধু তেমন কেউ ছিল না। তাঁর দিন কাটত একলা। শাড়ি পরতেন, শীতকালে একটা দোলাই মাথার উপর দিয়ে ঘাড়ের কাছে গিঁট বেঁধে দেওয়া হত। “আমি একটা ঘরের কোণে বসে নিজের খেলনা নিয়ে খেলতে খুব ভালবাসতুম। সকালবেলায় উঠে সাজি হাতে করে আমাদের ফুলবাগানে পুজোর ফুল তুলতে যেতে আমার খুব ভাল লাগত। ক্রমে যখন পুষ্পপাত্রে ফুল দূর্বা বিল্বপত্র কীরকম করে সাজাতে হয়, কেমন করে শিব গড়তে হয় এইসব শিখলুম, তখন আমার মা আইমা (মায়ের পিসি) যেমন খুশি হলেন, আমারও তেমনি আনন্দ হল।” এই আনন্দই জ্ঞানদার জীবনের পাথেয় ছিল। সুন্দরের পূজারি ছিলেন তিনি।

জ্ঞানদাকে আইমা কোলে নিয়ে পাড়া বেড়াতে যেতেন। মজুমদারদের দুর্গোৎসবে গিয়ে বলি দেখে ভয়ে চোখ বন্ধ করে মা দুর্গার কাছে ক্ষমা চাইতেন জ্ঞানদা। কখনও দেখতেন আরোগ্যলাভের পরে কালীমূর্তির সামনে নিজের মা বুক চিরে রক্ত দিচ্ছেন। ‘জাগরণ’-এর রাতে পাড়ার মেয়েদের নাচ-গান, হাসিগল্প শুনতে-শুনতে জেগে থাকার ইচ্ছে থাকলেও মা-আইমার কোলে ঘুমিয়ে পড়তেন। দুধের দাঁত পড়তে শুরু করলে ইঁদুরের গর্তে সেই দাঁত ইঁদুরকে দিতে দিতে বলতেন, “ইঁদুর পড়া দাঁত তুমি নাও, তোমার দাঁত আমাকে দাও।” এই দুধের দাঁত পড়ার দিনেই জ্ঞানদার বিয়ে হয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে, সম্ভবত ১২৬৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৫৯)। তখন তাঁর বয়স সাত-আট।

জ্ঞানদার বিয়ে যে সাত বছরে হয়েছিল, তার পিছনে ছিল অভয়াচরণকে দেওয়া তাঁর গুরুমশায়ের পরামর্শ। তিনি বলেছিলেন সাত বছরের কন্যাদানে বেশি পুণ্য হয়। যাকে বলে গৌরীদান। বিয়ে ঠিক হওয়ার পরে অভয়াচরণ কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করেছিলেন। বিয়ে সেই ভাড়া বাড়ি থেকেই হয়েছিল। বাসি বিয়েতে ঘেরাটোপ দেওয়া পালকিতে করে জ্ঞানদাকে আনা হয়েছিল জোড়াসাঁকোয়। সে দিন তিনি এত কেঁদেছিলেন যে, বমি করে ফেলেছিলেন পালকির মধ্যেই। শাশুড়ি সারদা দেবী জ্ঞানদাকে কোলে করে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন বাড়ির ভিতরে। জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথায় এই বর্ণনা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে, তাঁর সময়ের সমাজের মেয়েলি সংস্কার। সেই সঙ্গে কোন ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে তিনি প্রবেশ করেছিলেন, তার একটা ছবিও তুলে ধরে।

অথচ বাইরে ব্রাহ্ম আন্দোলনের খোলা হাওয়া তখন বইতে শুরু করেছে। কিন্তু তাকে অন্তঃপুরে পৌঁছে দেওয়ার কাজ তখনও শুরু হয়নি। ঠাকুরবংশের মেজ বউ জ্ঞানদানন্দিনী যখন এলেন, তখনও তিনি লাজুক এক মেয়ে। বাড়ির জন্য মন কাঁদে। ফিরে যেতে চান মায়ের কাছে। বড় ননদ সৌদামিনী তাঁকে সান্ত্বনা দেন, যত্ন করেন।

প্রথম প্রথম তিনি লজ্জায় সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলতেন না। একদিন এমন এক মারাত্মক ঘটনা ঘটল যে, তা জ্ঞানদাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় নিয়ে গেল। সত্যেন্দ্রনাথের খুব ইচ্ছে ছিল তাঁর প্রাণের বন্ধু মনোমোহন ঘোষকে নিজের সদ্য বিয়ে করা বউ দেখাবেন। “কিন্তু আমার তো বাইরে যাবার জো নেই। অন্য পুরুষেরও বাড়ির ভেতরে আসার নিয়ম নেই। তাই ওরা দু’জনে পরামর্শ করে একদিন বেশি রাত্রে সমান তালে পা ফেলে বাড়ির ভেতরে এলেন। তার পরে উনি মনোমোহনকে মশারির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে পাশে এসে শুয়ে পড়লেন। আমরা দুজনেই জড়সড় হয়ে বসে রইলুম।”

সেকালের বিচারে এ রীতিমতো বিদ্রোহ। গ্রাম বাংলাও তখন নীল বিদ্রোহের আগুনে পুড়ছে। পাবনার প্রজা বিদ্রোহও ক্রমশ আকার নিচ্ছে। ১৮৫৯–’৬৬ সালে কলকাতা ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম আন্দোলনের নতুন এক অধ্যায়ের সূচনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তাঁরই ডান ও বাম হাত হিসেবে কাজ শুরু করেছেন কেশবচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ।

কেশবচন্দ্রের আগমনে ব্রাহ্ম আন্দোলনের পালে নতুন ঢেউ লেগেছিল। কলকাতার হিন্দু পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। সেই আন্দোলনের উত্তেজিত পরিবেশে সত্যেন্দ্রনাথ পড়েছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিলের ‘সাবজেকশন অফ উইমেন’ বইটি। নারীমুক্তির পথিকৃৎ হতে চেয়ে সত্যেন্দ্রনাথ সেই মুক্ত হাওয়াকে নিজের পরিবারের অন্দরে বইয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে রামমোহন, দ্বারকানাথ, বিদ্যাসাগর প্রমুখ নারীমুক্তির জন্য সক্রিয় হলেও নিজেদের স্ত্রীদের সেই শিক্ষা, স্বাধীনতার বৃত্তে এনে দাঁড় করাতে পারেননি। কিন্তু যিনি এই উদ্যোগকে নিজের পারিবারিক জীবনে সফল করে তুলতে পেরেছিলেন, তিনি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ। আদরের সহধর্মিণী ‘জ্ঞেনুমণি’র আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী রূপে।

সত্যেন্দ্রনাথকে শুরু করতে হয়েছিল একেবারে গোড়া থেকে। আই সি এস হওয়ার জন্য বিলেতে গিয়ে সেখান থেকে জ্ঞানদাকে লেখা চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথের এই চেষ্টার সাক্ষ্য রয়ে গিয়েছে। তিনি একটি চিঠিতে তাঁর বালিকাবধূকে লিখছেন, “তোমার মনে কি লাগে না আমাদের স্ত্রীলোকেরা এত অল্প বয়সে বিবাহ করে যখন বিবাহ কি তাহারা জানে না, ও আপনার মনে স্বাধীনভাবে বিবাহ করতে পারে না। তোমার বিবাহ তো হয় নাই, তাহাকে কন্যাদান বলে। তোমার পিতা কেবল তোমাকে দান করিয়াছেন।”

এমন কথা জ্ঞানদা এর আগে কখনও শোনেননি। স্বামী তাঁকে কী বোঝাতে চান, তা-ও যেন সহজে মাথায় ঢোকে না। মেয়েরা স্বাধীন ভাবে বিয়ে করবে, এর মানে কী, তা তিনি বোঝেন না। ভয়ে বুক কাঁপে। স্বামী কী করতে চান, কী বোঝাতে চান, কিছুই পরিষ্কার হয় না। চিঠির বাক্য জমে ওঠে -“আমরা স্বাধীনতাপূর্বক বিবাহ করি নাই” অথবা “তুমি যে পর্যন্ত বয়স্ক, শিক্ষিত ও সকল বিষয়ে উন্নত না হইবে, সে পর্যন্ত আমরা স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে প্রবেশ করিব না।”

ইউরোপীয় সমাজের পথচলতি নারীপুরুষের যে ছবি সত্যেন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, তা তাঁকে অবাক করেছিল। নিজের সমাজ বা বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কিছুতেই সেই ছবি মেলাতে পারছিলেন না। কিন্তু মেলাতে তাঁর মন ব্যাকুল। তাই বিলেতের সমাজের খবর দিয়ে চিঠিতে লেখেন, “এখানে জনসমাজে যাহা কিছু সৌভাগ্য, যাহা কিছু উন্নতি, সাধু সুন্দর, প্রশংসনীয় – স্ত্রীলোকদের সৌভাগ্যই তাহার মূল।” আর তাই “আমার ইচ্ছা তুমি আমাদের স্ত্রীলোকদের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে কিন্তু তোমার আপনার উপরেই তাহার অনেক নির্ভর।”

জোড়াসাঁকোতে জ্ঞানদাকে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের দেশে ফেরার আগেই। সেজ দেওর হেমেন্দ্রনাথের সামনে বই হাতে ঘোমটায় মুখ ঢেকে তাঁকে বসতে হয়েছে আর “এক-একবার ধমকে দিলে চমকে” উঠেছেন। “আমার যা কিছু বাংলা বিদ্যা তা সেজঠাকুরপোর কাছে। মাইকেল প্রভৃতি শক্ত বাংলা বই পড়াতেন, আমার খুব ভাল লাগত।” বিলেত থেকে সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশ এসেছিল জ্ঞানদাকে ইংরেজি শেখানোর।

কিন্তু কেবল চিঠিতে জ্ঞানদাকে উৎসাহিত করে সত্যেন্দ্রনাথ থেমে যাননি। তিনি জ্ঞানদাকে দেখতে আকুল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, ইউরোপের সমাজের ছবি তিনি যদি জ্ঞানদাকে চাক্ষুষ করাতে পারেন, “এক নতুন ক্ষেত্র দেখিতে পাইবে” সে। কারণ তাঁর “হৃদয়মন এখন অন্তঃপুরের প্রাচীর মধ্যে শুষ্কপ্রায় হইয়া রহিয়াছে।” তাই তিনি দেবেন্দ্রনাথকে বোঝাতে চেয়েছেন, “যেমন উৎকৃষ্ট বীজ ফলিবার জন্য উপযুক্ত সরস জমিকে প্রতীক্ষা করে,” জ্ঞানদার জন্য সেই জমি অপেক্ষা করে আছে পাশ্চাত্যের সমাজের মধ্যে। মেরি কার্পেন্টারের সঙ্গে জ্ঞানদার আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়েছেন।

দেবেন্দ্রনাথ অনুমতি দেননি। হতাশ সত্যেন্দ্রনাথকে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মনোভাবে লিখেছেন, তিনি যেন “অন্তঃপুরের মান মর্য্যাদার উপর হস্তক্ষেপ” না করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডে বসে রাতে স্বপ্ন দেখছেন, তিনি জোড়াসাঁকোতে ফিরে এসেছেন এবং বাড়ির ভিতরের কাঠের আবরণ বা ‘ঝরকা’ দেখে কৈলাস মুখুজ্জ্যেকে আদেশ করছেন, “ও সব ঝরকা কেন – সব ভাঙ্গিয়া ফেল।”

সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম ভারতীয় আই সি এস হয়ে দেশে ফিরলেন ১৮৬৪ সালে। ফিরে এসে এমন কাণ্ড শুরু করেছিলেন যে, তাঁর মা সারদা ভয় পেয়ে গিয়ে বলেছিলেন, “তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মতো গড়ের মাঠে বেড়াতে যাবি না কি?” সত্যেন্দ্রনাথের এই উদ্যোগের জন্য শাশুড়ির সেই ক্ষোভের শিকার হয়েছিলেন জ্ঞানদা। প্রগতিবাদী স্বামীর জন্য মুখ বুজে সব সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে। সত্যেন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র ছিল মহারাষ্ট্র। এত দিন প্রথা ছিল স্বামী তার কর্মক্ষেত্রে থাকবে, আর তার বৌ থাকবে বাড়ির অন্তঃপুরে। সত্যেন্দ্রনাথ এই প্রথা বদলে দিতে দেবেন্দ্রনাথের কাছে আবার অনুমতি চাইলেন। তাঁর যুক্তি, ‘‘এই পর্দাপ্রথা আমাদের নিজস্ব নয়, মুসলমানী রীতির অনুকরণ।” এবার আর দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে আটকালেন না। শুরু হল তোড়জোড়। কিন্তু প্রশ্ন হল, জ্ঞানদানন্দিনী কী পোশাক পরে বাইরে বেরোবেন? ঘরের কোণেবন্দি মেয়ে-বৌদের পোশাক নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি এত দিন। সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতার এক ফরাসি দোকানে ফরমাশ দিয়ে কিম্ভূতকিমাকার এক পোশাক বানালেন। কিন্তু “সেটা পরা এত হাঙ্গামা হত যে ওঁকে পরিয়ে দিতে হত, আমি পারতুম না,” লিখেছেন জ্ঞানদানন্দিনী।

পোশাকের সমস্যা সাময়িক ভাবে মিটলেও দেখা গেল, বাড়ির মেজবৌ কী ভাবে জাহাজে উঠবেন, তা নিয়ে সকলে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ মত দিলেন, জ্ঞানদা বাড়ি থেকেই গাড়িতে উঠবেন। সকলে ছি-ছি করে উঠলেন। বাড়ির বৌ কর্মচারীদের সামনে দিয়ে হেঁটে দেউড়ি পার হবেন, তা অসম্ভব। দেবেন্দ্রনাথও রাজি হলেন না। তিনি নির্দেশ দিলেন, মেয়েদের পালকি জ্ঞানদাকে একেবারে কলকাতার বন্দরে মুম্বইগামী জাহাজের ভিতরে উঠিয়ে দিয়ে আসবে। হলও তাই।

জ্ঞানদানন্দিনীর এই যাত্রায় মেয়েদের জন্য উপযুক্ত পোশাক তৈরির প্রসঙ্গটি প্রগতিশীল বাঙালি পরিবারের আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠল। তাঁরা বুঝেছিলেন, অন্তঃপুর থেকে মেয়েদের বাইরে আনতে হলে উপযুক্ত পোশাক বানাতে না পারলে আসল উদ্দেশ্য অধরা থেকে যাবে। তখন অন্তঃপুরের মেয়েরা কেবল একটি কাপড়ে শরীর ঢেকে রাখত। তাদের কোনও অন্তর্বাস বা জুতো-চটির বালাই ছিল না। প্রসঙ্গত, মেয়েদের বাইরে যাওয়ার পোশাক নিয়ে জোড়াসাঁকোতে যিনি প্রথম ভাবনাচিন্তা করতে শুরু করেন, তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মুম্বই গিয়ে জ্ঞানদানন্দিনী মানেকজি করসেদজি নামে সম্ভ্রান্ত এক পারসি পরিবারের সঙ্গে কয়েক মাস ছিলেন। তাঁদের দুই শিক্ষিত মেয়ে আইমাই ও শিরিনবাই বিদেশ ঘুরে এসেছিলেন। লাজুক জ্ঞানদার মুখে কথা নেই দেখে তাঁরা জ্ঞানদাকে ‘মুগিমাসি’ (বোবা) বলে ডাকতেন। এই পরিবারে মেয়েদের পোশাক দেখে জ্ঞানদা তাঁর কিম্ভূতকিমাকার পোশাক ছেড়ে পরিবারের মেয়েদের মতো কাপড় পরতে শুরু করেন। “ওরা ডান কাঁধের উপর দিয়ে শাড়ি পরে। পরে আমি সেটা বদলে আমাদের মতো বাঁ কাঁধে পরতুম। ওরা সর্বদাই রেশমি কাপড় পরে, আর মাথায় একটা রুমাল বাঁধে ও একটা সাদা পাতলা পিরান মতো জামার তলায় পরে।”

এই ভাবে ক্রমশ জ্ঞানদার সেই ভাবনা বিস্তার লাভ করে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার পরে ‘ব্রাহ্মিকা শাড়ি’, ‘ঠাকুরবাড়ির শাড়ি’র পর্যায়ে পৌঁছয়। অনেক ব্রাহ্ম মহিলাও তাঁদের মতো করে চেষ্টা শুরু করেন। তাঁর ধরনের শাড়ি পরা শিখিয়ে দেওয়ার জন্য জ্ঞানদা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দিতেন। সে শাড়ি পরার ধরনের নাম ছিল ‘বোম্বাই দস্তুর’। বাংলায় তার নাম হল ‘ঠাকুরবাড়ির শাড়ি’। শাড়ির সঙ্গে শায়া-সেমিজ-ব্লাউজ়-জ্যাকেট পরাও তিনি চালু করেন। তবে এখন বাঙালি মেয়েরা যে ভাবে শাড়ি পরেন, সেই ঢংটি কিন্তু জ্ঞানদানন্দিনীর দান নয়। সেই শাড়ি পরার ধরনে যে অসুবিধে ছিল, তা দূর করে এটি চালু করেন কেশবচন্দ্রের কন্যা সুনীতিদেবী।

মুম্বইয়ে দু’বছর কাটিয়ে কলকাতায় ফিরলেন জ্ঞানদানন্দিনী। চিত্রা দেব লিখেছেন, “অপরূপ বেশবাসে সেজে জ্ঞানদানন্দিনী আবার একদিন কলকাতার মাটিতে পা দিলেন, প্রকৃতপক্ষে সেই দিনটিতেই শুরু হল বাঙালি মেয়েদের জয়যাত্রা।” স্বর্ণকুমারী জানিয়েছেন, “ঘরের বউকে

মেমের মতো গাড়ি থেকে নামতে দেখিয়া সেদিন বাড়িতে যে শোকাভিনয় ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত।” বাড়ির পুরনো চাকরদের চোখ দিয়ে নেমে এসেছিল অশ্রুধারা।

আসলে পালকিতে চেপে ঠাকুরবাড়িতে যে মেজবৌ মুম্বইয়ে গিয়েছিলেন, দু’বছরের ব্যবধানে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন প্রথম ভারতীয় রাজকর্মচারীর ঘরনি। এখন তিনি ইংরেজ সাম্রাজ্যের ক্ষমতার অলিন্দের বাসিন্দা। তাঁর সঙ্গে ডিনার করতে আসেন ইংরেজ রাজকর্মীরা। প্রথম দিকে কোনও ইংরেজ বন্ধু সহবত মেনে সম্ভাষণ করতে চাইলে লজ্জায় হাত ছাড়িয়ে অন্তঃপুরে পালিয়ে বাঁচতে চাইতেন জ্ঞানদা। কিন্তু ক্রমশ বড়লাট স্যর বার্টল ফ্রেরে তাঁদের অতিথি হয়ে এসে ইংরেজিতে জ্ঞানদার সঙ্গে গল্প জুড়লে, এক বর্ণ ইংরেজি না বুঝলেও কেবল মাথা নেড়ে যাওয়ার স্মার্টনেস তিনি অর্জন করে নেন। আর এই ভাবেই ক্রমশ নিজেকে তৈরি করতে থাকেন জ্ঞানদা। অন্তঃপুরের বাইরের বিরাট পৃথিবীর মুখ তখন তিনি দেখে ফেলেছেন...

কিন্তু এর বিপরীতে কলকাতার জোড়াসাঁকোতে ফিরে জ্ঞানদানন্দিনী একঘরে হয়ে গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন স্বর্ণকুমারী। জ্ঞানদা তখন অন্তঃসত্ত্বা। স্বর্ণকুমারী দেখেছেন, “বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা বউঠাকুরাণীর সঙ্গে অসংকোচে খাওয়া-দাওয়া করিতে বা মিশিতে ভয়” পাচ্ছেন। এ খবর সত্যেন্দ্রনাথ রাখতেন। এখানে বলা প্রয়োজন, দেবেন্দ্রনাথ নারী স্বাধীনতার পক্ষে হলেও জ্ঞানদার সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়নি বলে, অনুমান করেন রবীন্দ্র গবেষকেরা। এমনই এক পরিবেশে সত্যেন্দ্রনাথ ২৭ ডিসেম্বর, ১৮৬৬ গভর্নর লর্ড লরেন্সের পার্টির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে অন্তঃসত্ত্বা জ্ঞানদানন্দিনীকে একলা পাঠিয়ে দেন। তাঁকে দেখে সকলে চমকে উঠেছিলেন। সেই পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর। তিনি জ্ঞানদানন্দিনীকে দেখে লজ্জায়, রাগে পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে যান।

১৮৬৯ সালে জ্ঞানদা ফিরে যান স্বামীর কর্মস্থল মুম্বই শহরে। তবে এই সমস্ত ঘটনার অভিঘাত কি জ্ঞানদার শরীরে ও মনে প্রবল চাপ তৈরি করেছিল? কারণ মুম্বই ফিরে তাঁর প্রথম পুত্রসন্তান, জন্মের দিন দুয়েকের মধ্যে মারা যায়। বছর তিনেক পরে ১৮৭২ সালে জন্ম হয় সুরেন্দ্রনাথের আর ১৮৭৩ সালে ইন্দিরার। এর পর কবীন্দ্রর (চোবি) জন্ম।

সপরিবার (মাঝের সারিতে বাঁ দিক থেকে চতুর্থ)। ছবি সৌজন্যে: শুভ্র ঠাকুর।

১৮৭৭ সালে সত্যেন্দ্রনাথ তিন পুত্রকন্যা সঙ্গে নিয়ে যখন জ্ঞানদাকে ইংল্যান্ড পাঠালেন, তখনও তিনি অন্তঃসত্ত্বা। ইংল্যান্ডের বন্দরে তাঁদের নিতে এসে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর একলা জ্ঞানদানন্দিনীকে তিন পুত্রকন্যাকে নিয়ে নামতে দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ পরে এসে যোগ দেন তাঁদের সঙ্গে। বিলেতেই জন্মায় তাঁদের আরও এক পুত্রসন্তান। কিন্তু শেষের দুই সন্তান ইংল্যান্ডের মাটিতেই মারা যায়।

জ্ঞানদানন্দিনীকে এ সবের মধ্য দিয়েই এগোতে হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথের উদ্যোগে আজন্ম লালিত সংস্কার ভেঙে অন্তঃপুরের দুয়ারটুকু পার হতে অনেক সংশয়, অনেক ভয়, অনেক লজ্জা ও ঘৃণা সয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তিনি। জ্ঞানদানন্দিনী নিজের সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় নারীর সামনে খুলে দিয়েছিলেন নতুন জীবনের দরজা। বাঙালি সমাজে দু’টি জিনিসের প্রবর্তন করেন তিনি। একটি, সান্ধ্যভ্রমণ ও অন্যটি পরিবারে জন্মদিন পালন। এ ছাড়াও যৌথ পরিবারের বাইরে আধুনিক ছোট পরিবারের ছকটি জ্ঞানদানন্দিনীই চালু করেন। তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র বাড়িতে ছোট পরিবার নিয়ে থাকতে শুরু করেন। কলকাতার নানা বাড়িতে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী তাঁদের পুত্রকন্যাদের নিয়ে থেকেছেন, যার একটি আজকের গুরুসদয় দত্ত রোডের বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও টেকনোলজিক্যাল মিউজ়িয়ামের বাড়িটি ও অন্যটি ক্যালকাটা ক্লাব (বির্জিতলার বাড়ি) আজও দাঁড়িয়ে আছে। বির্জিতলার বাড়ি থেকে পার্ক স্ট্রিটের ৫০ নং বাড়িতে উঠে আসার পরে বিপত্নীক ও নিঃসন্তান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই বাড়িতেই থাকতেন তাঁদের সঙ্গে।

তবে জোড়াসাঁকো ছেড়ে গেলেও ঠাকুর পরিবারে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল জ্ঞানদানন্দিনীর উপস্থিতি। তিনি ছিলেন সকলের মুশকিল আসান। বিদেশে যাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ মুম্বইতে তাঁর বাড়িতে থেকেই পাশ্চাত্য রীতি-রেওয়াজ শিখেছিলেন। প্রথম বিলেতে গিয়ে মেজবৌঠান জ্ঞানদানন্দিনী হয়ে ওঠেন ১৮ বছরের রবীন্দ্রনাথের অভিভাবক। রবীন্দ্রনাথের জন্য মৃণালিনীকে যশোর থেকে খুঁজে এনেছিলেন জ্ঞানদাই। পাঁচটি সন্তানকে মানুষ করতে মৃণালিনী পাশে পেয়েছিলেন জ্ঞানদাকেই।

অবনীন্দ্রনাথকে হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে পরোক্ষে জ্ঞানদা ‘বেঙ্গল স্কুল’ চিত্রকলা আন্দোলন সম্ভব করেছিলেন। বাড়ির ছোটদের ছবি আঁকায় উৎসাহ দিতে বসিয়েছেন লিথোপ্রেস। পারিবারিক পত্রিকা ‘বালক’ প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে যেমন ছোটদের জন্য লিখিয়েছেন, তেমনই নিজেও কলম ধরেছেন। নাতি সুবীরের জন্য দু’টি রূপকথার নাট্যরূপ ‘সাতভাই চম্পা’ ও ‘টাক ডুমাডুম’ তাঁর আশ্চর্য কীর্তি। এই নাটকের সংলাপ— “নাকের বদলে নরুণ পেলুম তাকডুমা ডুমডুম” হয়তো অনেকেরই আজ মনে পড়বে। ‘ভারতী’ পত্রিকায় তাঁর লেখা ‘কিন্টার গার্ডেন’ ও ‘স্ত্রী শিক্ষা’ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া আছে মরাঠি রচনার বাংলা অনুবাদ ‘ভাউ সাহেবের বখর’। ‘ইংরেজনিন্দা ও স্বদেশানুরাগ’ লেখা দু’টি তাঁর স্বদেশ ভাবনার পরিচয় দেয়। জোতিরিন্দ্রনাথের সংস্কৃত নাটক অনুবাদের পিছনের প্রেরণাও জ্ঞানদানন্দিনী।

নাটকে অভিনয়ের জন্যও তাঁর ডাক পড়ত। ‘রাজা ও রাণী’ নাটকে রানি সুমিত্রার ভূমিকায় জ্ঞানদার অভিনয় পাবলিক স্টেজের অভিনেত্রীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর অভিনয়কে হুবহু নকল করতে। প্রত্যক্ষদর্শী অবনীন্দ্রনাথ।

জ্ঞানদানন্দিনীর এক অদ্ভুত খেয়াল জোড়াসাঁকোর মেয়েদের অমর করে রেখেছে আজও। তা হল, একজন ফোটোগ্রাফার আনিয়ে শাশুড়ি, জা, ননদ ও অন্যান্য মেয়েদের ফোটো তুলিয়ে রাখা। এই উদ্যোগের ফলে আমরা আজ ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের ছবি দেখতে পাই। তবে বধূ হিসেবে কাদম্বরীকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যোগ্য বলে মনে করেননি জ্ঞানদানন্দিনী।

১৯০৮ নাগাদ রাঁচি বেড়াতে গিয়ে জ্ঞানদানন্দিনী, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জায়গাটি ভাল লাগে ও সেখানেই শেষ জীবন কাটাবেন বলে সকলে মনস্থির করেন। তাঁরা মোরাবাদী পাহাড়টি কিনে রাস্তা বানান। পাহাড়ের উপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ‘শান্তিধাম’ বাড়িটি তৈরি করেন ১৯১০ সালে। পাহাড়ের নীচে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী বানান ‘সত্যধাম’। এখানেই তাঁদের শেষ জীবন কাটে।

৯ জানুয়ারি, ১৯২৩ সালে মৃত্যু হয় সত্যেন্দ্রনাথের। ৪ মার্চ, ১৯২৫ চলে যান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এর পর তাঁর প্রিয় রবির মৃত্যুর দু’মাস পরে ১ অক্টোবর, ১৯৪১ কলকাতার পাম অ্যাভিনিউর ‘লাল বাংলা’ বলে পরিচিত সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে ৯১ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয় জ্ঞানদানন্দিনীদেবীর।

তথ্যসূত্র: পুরাতনী, জ্ঞানদানন্দিনী, ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহল, চিত্রা দেব

রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন, সমীর সেনগুপ্ত