দৈহিক শাস্তি কখনও সমর্থন করেননি বিদ্যাসাগর

‘বর্ণপরিচয়’- এ গুরুমশাই রাখালকে তার আচরণের জন্য তিরস্কার করলেও প্রহার করেননি। দৈহিক শাস্তি নিয়ে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অনেক গল্প রয়েছে। লিখছেন সুদীপ জোয়ারদার‘বর্ণপরিচয়’- এ গুরুমশাই রাখালকে তার আচরণের জন্য তিরস্কার করলেও প্রহার করেননি। দৈহিক শাস্তি নিয়ে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অনেক গল্প রয়েছে। লিখছেন সুদীপ জোয়ারদার

গোপাল বড় সুবোধ বালক। তার গুণের শেষ নেই। ‘বর্ণপরিচয়’ প্রথম ভাগে বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন, ‘সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া উচিত।’ গোপালের ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থান রাখালের। তার দোষ সব কিছুতেই। সে বাবা-মায়ের কথা শোনে না; ভাই-বোন, খেলার সাথী সবার সঙ্গে ঝগড়া ও মারামারি করে। আর পড়াশোনাতে তার অমনোযোগিতা তো বলার নয়। অতএব বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত, ‘যে রাখালের মত হইবে, সে লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না।’

তখনও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার চিন্তাভাবনা শুরু হয়নি। তবে কেমন হওয়া উচিত শিশুদের শিক্ষাপ্রণালী তা নিয়ে নানা মতবাদ বিভিন্ন দিকে গড়ে উঠছে। বিদ্যাসাগর মনে করতেন, বিনা পরিশ্রমে শিক্ষালাভ একেবারে অসম্ভব। আর সু-অভ্যেস ও চরিত্রগঠনকে তিনি ভাবতেন শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। তাই ‘বর্ণপরিচয়’ প্রথম ভাগের ১৯ ও ২০ নং পাঠে গোপাল এবং রাখাল কাহিনি দু’টি যুক্ত করে তিনি গোপালের আদর্শে শিশুদের এগিয়ে যেতে বললেন।

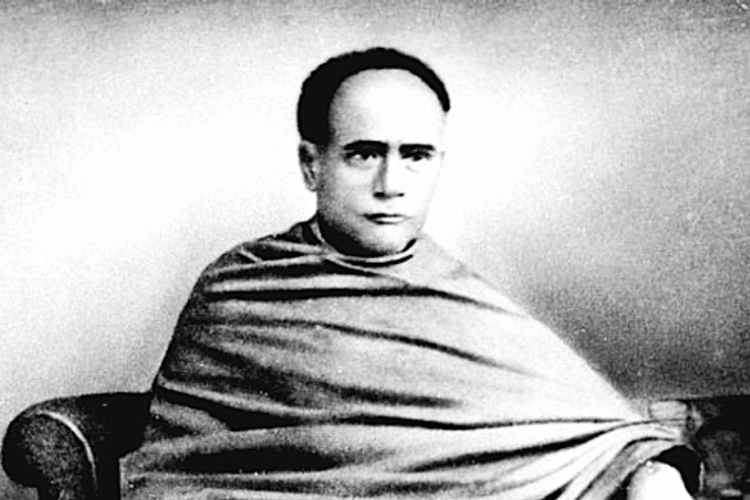

ব্যক্তিজীবনে বিদ্যাসাগরের বড় পরিচয়, তিনি এক জন শিক্ষক এবং শিক্ষা-প্রশাসক। ফলে গোপাল রাখালদের খুব কাছ থেকেই তিনি দেখেছেন। কিন্তু কী ভাবে আগলেছেন বা সামলেছেন তাদের? তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষে এ ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নেওয়া যেতেই পারে।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, ‘spare the rod and spoil the child।’ অর্থাৎ কিনা বেত যদি না মারো, ছাত্রেরা গোল্লায় যাবে। ছাত্র গোপাল হোক বা রাখাল, বিদ্যাসাগর কিন্তু দৈহিক শাস্তির বিরুদ্ধে ছিলেন সব সময়। ‘বর্ণপরিচয়’- এ গুরুমশাই রাখালকে তার আচরণের জন্য তিরস্কার করলেও প্রহার করেননি বা দৈহিক কোনও শাস্তিও দেননি। এই দৈহিক শাস্তি নিয়ে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অনেক গল্প রয়েছে।

তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। এক দিন দেখলেন, এক অধ্যাপক ক্লাসের ছেলেদের দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। অধ্যাপককে আড়ালে ডেকে এনে বিদ্যাসাগর বললেন, ‘কি হে! তুমি যাত্রার দল খুলেছ নাকি যে ছোকরাদের তালিম দিচ্ছ? তুমি বুঝি দূতী সাজবে?’

নরেন্দ্রনাথ দত্ত মানে পরবর্তীকালের স্বামী বিবেকানন্দ তখন তাঁর মেট্রোপলিটন স্কুলের ছাত্র। কী কারণে সে দিন মাস্টারমশাই থাকা অবস্থাতেই ক্লাসের অন্য ছাত্রের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথও হেসে উঠেছিলেন। মাস্টারমশাই রেগে গেলেন ভীষণ। নরেন্দ্রনাথের কান দুটো মলতে লাগলেন জোরে জোরে। এর ফল হল মারাত্মক। কান দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল। নরেন্দ্রনাথ বই নিয়ে ক্লাসের বাইরে চলে যাচ্ছেন, এমন সময় বিদ্যাসাগরের নজরে এল ব্যাপারটা। তিনি এগিয়ে গিয়ে সব শুনে তো থ। মাস্টারমশাইকে তিনি বললেন, ‘আমি জানতাম তুমি একটা মানুষ। এখন দেখছি তুমি একটা পশু।’

তিনি মেট্রোপলিটনে নিয়ম করে দিয়েছিলেন, কোনও মাস্টারমশাই ছাত্রদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে পারবেন না, ছাত্রদের বেত মারতে পারবেন না, ছাত্রদের কোনও শারীরিক শাস্তিই দিতে পারবেন না। এতে গোপালের দল, যারা তুচ্ছ কারণে শিক্ষকদের মার খেয়ে যেত তারা নিশ্চয় হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

কিন্তু রাখালের দল? এখনও তো অনেক শিক্ষকই বিশ্বাস করেন, রাখালের দলকে সুপথে আনার জন্য দৈহিক শাস্তির চেয়ে বড় ওষুধ আর নেই! তাঁরা ভাবতে পারেন দৈহিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধের এই ফরমানে রাখালেরা বুঝি প্রশ্রয় পেয়েছিল। ব্যাপারটা সে রকম কিন্তু হয়নি। এর আগেও বিদ্যাসাগর এই মানসিকতা নিয়েই কলেজ চালিয়েছেন।

আসলে, বিদ্যাসাগর দৈহিক-মানসিক শাস্তির বিপক্ষে ছিলেন, কিন্তু ছাত্রদের শাসনে রাখার বিপক্ষে ছিলেন না। সংস্কৃত কলেজের কোনও একটি ক্লাসে ইংরেজি পড়াতে দিয়েছিলেন তরুণ শিক্ষক কালীচরণ ঘোষকে। কালীচরণের বয়স অল্প বলে বেশ কয়েক জন ছাত্র তাঁকে ক্লাসে অপদস্থ করতে লাগলেন। বিদ্যাসাগরের কানে গেল ব্যাপারটা। কোন কোন ছাত্র এই কাজ করছে, বিদ্যাসাগর খোঁজ করতে লাগলেন। কিন্তু ধরা গেল না কাউকে। কেউ দোষ কবুল করলেন না, দোষী কোনও ছাত্রের নামও জানালেন না। বিদ্যাসাগর ওই ক্লাসের সব ছাত্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করলেন।

ছাত্রেরা নালিশ করলেন কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে। কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগরের বক্তব্য জানতে চাইলেন। বিদ্যাসাগর স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এই সব ছোটখাট ব্যাপারে প্রিন্সিপালের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকা দরকার। কর্তৃপক্ষ যদি ছাত্রদের নালিশ করার সুযোগ দেন, তবে ছাত্রেরা প্রশ্রয় পেয়ে যাবেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ মেনে নিলেন বিদ্যাসাগরের কথা। ফলে বহাল রইল ছাত্রদের শাস্তি। পরে কালীচরণবাবু ও বিদ্যাসাগরের কাছে অনেক ক্ষমাটমা চেয়ে ছাত্রেরা কলেজ আসার

অনুমতি পেলেন।

তাঁর নিজের মেট্রোপলিটন কলেজেও ঠিক এমন শাসন দিয়েই তিনি স্বাভাবিক রেখেছিলেন সেখানকার পরিবেশ। মেট্রোপলিটনের একটা ঘটনা বলা যাক। তখন মেট্রোপলিটন কলেজের পশ্চিম দিকে ছিল ব্রাহ্মবালিকাদের ‘অবলা ব্যারাক’। শিবনাথ শাস্ত্রী অভিযোগ এনেছিলেন, মেট্রোপলিটন কলেজের কিছু ছাত্র ‘অবলা ব্যারাকে’র মেয়েদের প্রতি অশিষ্ট আচরণ করছেন। বিদ্যাসাগর এক দিন ‘অবলা ব্যারাকে’ ঢুকে আড়ি পেতে রইলেন। দেখলেন শিবনাথের অভিযোগ সত্যি। দোষী ছাত্রদের নাম সংগ্রহ করলেন। সংগ্রহ করে ক্ষমার অযোগ্য এই অপরাধের জন্য তাঁদের কলেজ থেকে বহিষ্কার করতে দেরি করলেন না।

অন্য দিকে গোপালদের প্রতি তিনি কতটা সহৃদয় ছিলেন তা বোঝা যায় জলধর সেনের জীবনে ঘটা একটা ঘটনা থেকে। ১৮৭৮ সালে কুমারখালি হাইস্কুল থেকে মাসিক দশ টাকা বৃত্তি নিয়ে এনট্রান্স পাশ করেছিলেন জলধর সেন (পরবর্তীকালে ‘ভারতবর্ষে’র বিখ্যাত সম্পাদক ও লেখক)। সংসারে ঘোর দারিদ্র। ফল প্রকাশের পরে জলধরবাবু কলকাতায় এলেন। তিনি শুনেছিলেন, বিদ্যাসাগরকে ধরতে পারলে তাঁর মেট্রোপলিটনে বিনা মাইনেয় ভর্তি হওয়া যায়। বাদুড়বাগানে গিয়ে তিনি দেখা করলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। জলধরবাবুর কাছে তাঁর সব বৃত্তান্ত শুনে বিদ্যাসাগর ডেকে পাঠালেন সূর্যকুমারকে (সূর্যকুমার অধিকারী, বিদ্যাসাগরের জামাতা এবং মেট্রোপলিটনের সেই সময়ের অধ্যক্ষ)। সূর্যকুমার বললেন, ‘সব ভর্তি, এ বছর আর নেওয়া যাবে না।’

বিদ্যাসাগর জলধরবাবুকে বললেন, ‘এ বছর অন্য কলেজে ভর্তি হয়ে যা। তোকে সেকেন্ড ইয়ারে নেব। মাইনে টাইনে কিছু দিতে হবে না।’ এখানেই থামলেন না বিদ্যাসাগর। বললেন, ‘জেনারেল এসেম্বলিতে ভর্তি হলে তো তোর দশ টাকা স্কলারশিপের পাঁচ টাকা কলেজের মাইনে দিতেই চলে যাবে। ঠিক আছে, এ বছর তোর কলেজের মাইনেটা আমিই দিয়ে দেব।’ জলধর সেনের মতো কত গোপালকে যে তিনি এ ভাবে টেনে তুলেছেন,তার ইয়ত্তা নেই।

আর শুধু তো আর্থিক সাহায্য নয়। গোপাল, রাখাল নির্বিশেষে সমস্ত ছাত্রের কাছে সঠিক শিক্ষা তুলে ধরাটা ছিল তাঁর কাছে ব্রত। উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির জন্য একটা স্কুল খোলার তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন সরকারকে। অনুমোদিত হয়েছিল তাঁর প্রস্তাব। ১৮৫৫ সালের ১৭ জুলাই বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে চালু হয় একটি নর্মাল স্কুল। এই নর্মাল পাশ করা ছাত্রদের শিক্ষকতার কাজ দিয়ে গোপাল, রাখালদের জন্য তিনি যে ভাবে স্থাপন করে গিয়েছিলেন একের পর এক স্কুল, তা ইতিহাস। তৎকালীন ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবের ভাষায় বিদ্যাসাগর ছিলেন এক জন ‘uncommon man.’ পরবর্তী যুগেও কি তাঁর জুড়ি এসেছে?

শিক্ষক, ভগবানগোলা হাইস্কুল

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy

Log In / Create Account

We will send you a One Time Password on this mobile number or email id

Or Continue with

By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy