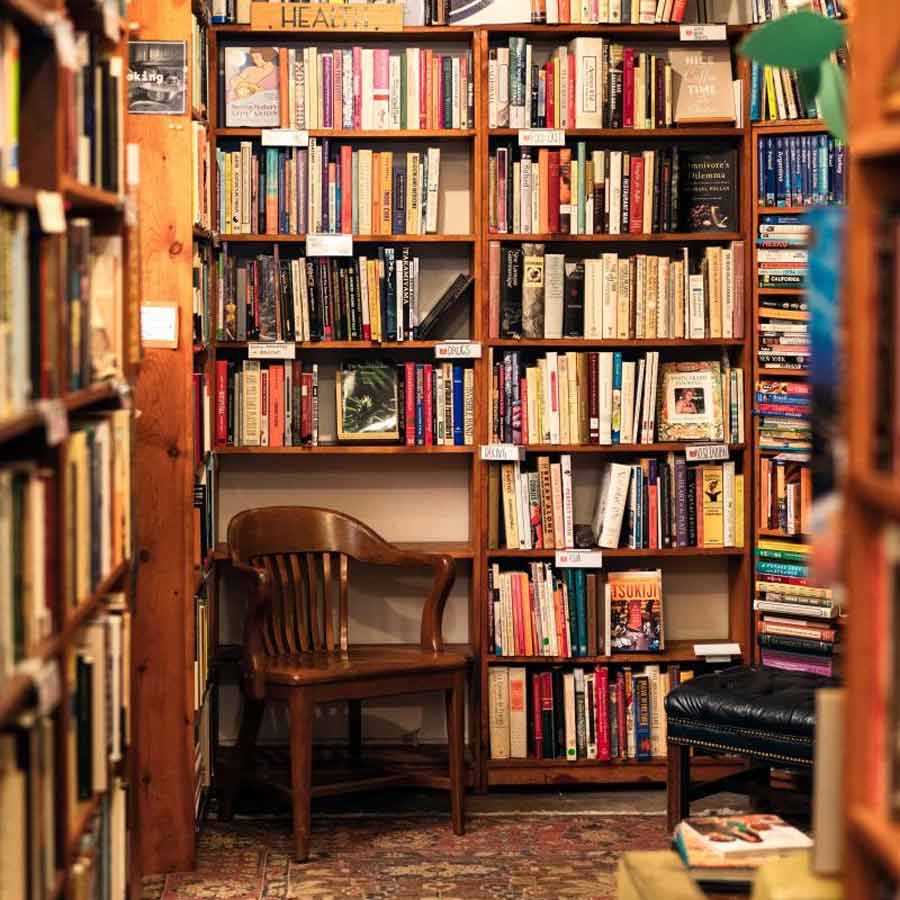

‘বইয়ে জমছে ধুলো, গ্রন্থাগারে নেই কেউ’ (রবিবাসরীয়, ৩০-৩) শীর্ষক প্রবন্ধে পল্লব ভট্টাচার্য ঠিকই বলেছেন, বাংলার পাঠাগার আজ বিলুপ্তির পথে। অধিকাংশ গ্রন্থাগারই আজ ধুঁকছে পাঠকের অভাবে। তার পর রয়েছে কর্মীর অভাব। অথচ, আমাদের জীবনে এক সময় গ্রন্থাগার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তৈরি করেছে জ্ঞানচর্চার এক বিরাট পরিসর। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে নির্ণীত হত সাংস্কৃতিক মান। তবে গ্রন্থাগারের গৌরব, এমনকি অস্তিত্বও নির্ভর করে সাধারণ পাঠকের গ্রন্থ ব্যবহারের অভ্যাসের উপর। উপযুক্ত ব্যবহার ছাড়া লাইব্রেরির সার্থকতা নেই। অর্জিত শিক্ষার সাহায্যে সাংস্কৃতিক মানকে উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে হলে লাইব্রেরিতে যাওয়ার দরকার। যেখানে পাঠক সেখানেই গ্রন্থাগারের আনাগোনা, তথা পরিষেবা। কার্ডিন্যাল নিউম্যান বলেছেন, উপযুক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ-ই হল বিশ্ববিদ্যালয়। আর এ-রকম বিশ্ববিদ্যালয় তথা লাইব্রেরিতে পড়েই জ্ঞানবান হয়েছিলেন বিশ্বের বহু জ্ঞানীগুণী মানুষ।

গ্রন্থাগার পরিষেবার এই ব্যাপক বিস্তৃতি ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব জেনেও বর্তমান শতকের প্রায় গোড়া থেকে এর ব্যবহার কমতে থাকে। জনশিক্ষার এই শক্তিশালী আধার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেন অনেকে। দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন জেলা গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরি বা পাড়ার সাধারণ পাঠাগার ব্যবহার করতে গিয়ে এটি লক্ষ করেছি। মুক্তির দিশা পেতে আজ আর পাঠাগার-মুখো হন না বাড়ির মেয়েরা। পাঠের ক্ষুধা মেটাতে গ্রন্থাগারে আসেন না অসচ্ছল মানুষের দল। হতে পারে আজ হাতে আছে স্মার্টফোন। হাতের মুঠোয় ধরা পড়েছে জ্ঞানভান্ডার। হয়েছে ডিজিটাল লাইব্রেরি, ই-বুক ইত্যাদি। অন্য দিকে, বহু লাইব্রেরিতে রয়েছে পত্র-পত্রিকা, পুস্তকাদির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। আবার পুস্তক ‘ডিজিটালাইজ়েশন’-এর ব্যাপারেও আছে নানা সমস্যা।

অবশ্য এ সবের মধ্যে আজও দাঁড়িয়ে আছে ভাষা, সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকবর্তিকা সব ‘রত্নভান্ডার’। “কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্ম সংগীত গান হইতেছে” (‘লাইব্রেরি’, বিচিত্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। কবির এই আহ্বান হোক আজ আমাদের মন ও প্রাণের একান্ত আকুতি। না হলে মনের ধুলো সরবে না যে।

সুদেব মাল, তিসা, হুগলি

শেষ আশা

রবিবাসরীয়-তে পল্লব ভট্টাচার্যের প্রবন্ধটি সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক। পশ্চিমবঙ্গের জেলা ও সরকারি গ্ৰন্থাগারগুলির একই অবস্থা। আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহিশীলায় অবস্থিত ‘সঞ্চয়ন পাঠাগার’ একটি বহু পুরাতন পাঠাগার। আমি এই পাঠাগারের দীর্ঘ দিনের সদস্য। শুরুর দিকে দেখেছি তিন জন স্থায়ী পদাধিকারী থাকতেন এখানে। এক জন গ্ৰন্থাগারিক, অন্য দু’জন তাঁর সহকারী। দু’জন কর্মচারী অবসর গ্ৰহণ করার পর এক জন কর্মচারী কাজ করেন। তাঁর অসুখবিসুখ হলে বা কোনও জরুরি কাজ পড়লে, সে দিন লাইব্রেরিতে তালা ঝুলিয়ে চলে যেতে বাধ্য হন। এই লাইব্রেরির উপর তলায় স্থানীয় বেকার যুবক যুবতীরা অনেক জন মিলে আলোচনা করে পড়াশোনা করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই রেলওয়ে অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাই লাইব্রেরি যে দিনগুলিতে বন্ধ থাকে, সে সময় তাঁদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটে। এই সব পড়াশোনার জন্য প্রয়োজনীয় নানা ধরনের ম্যাগাজ়িন ও অন্যান্য বইয়ের সাহায্য তাঁরা পান না।

আগে এই লাইব্রেরিতে নামকরা ছোট-বড় সকলের জন্য পাক্ষিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়তে পাওয়া যেত। এখন সরকারি অনুদান কমে যাওয়ার জন্য মোটে দু’টি বাংলা দৈনিক নেওয়া হয়। একটি ডেস্ক ও একটি বেঞ্চে বসেই ওই দু’টি দৈনিক পত্রিকা রীতিমতো কাড়াকাড়ি করে পড়তে হয়। প্রতি বছর সরকারি বইমেলায় কিছু নতুন বই কেনাকাটা হয়। বই সংরক্ষণ আগে যা হয়েছে হয়ে গেছে, এখন ও সবের বালাই নেই। এ ভাবেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে এই সব পাঠাগার। কোনও দিন হয়তো দেখব বাকিগুলির মতো এটিও উঠে গিয়েছে।

স্মৃতি শেখর মিত্র, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান

সম্পর্কের সেতু

পল্লব ভট্টাচার্যের প্রবন্ধটি তথ্যবহুল এবং সময়োচিত। সরকারপোষিত গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করলে সহজেই প্রতীয়মান হয়, পাঠশৈলীর পরিবর্তন এবং সরকারি অবহেলা। এই দু’টি ঘটনাক্রম অতি সত্য। সামগ্রিক ভাবে পাঠের অভ্যাস হয়তো সামান্য কমেছে, কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ পাঠরীতির পরিবর্তন। অর্থাৎ, বই পড়ার প্রবণতা কমছে এবং ই-বুক পড়ার অভ্যাস বাড়ছে। তা ছাড়া, সমাজমাধ্যমের প্রতি আসক্তির ফলে স্বাভাবিক ভাবেই পাঠকদের বই পড়ার অবসর কমে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে, সার্বিক ভাবে সরকারি এবং বেসরকারি গ্রন্থাগারে পাঠকদের আসা-যাওয়া ক্রমশ কমছে। সর্বোপরি, গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সরকারি উপেক্ষা এবং গা-ছাড়া ভাব দীর্ঘ দিন ধরে চলছে। এ ব্যাপারে প্রবন্ধটিতে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং, দ্বিরুক্তি না করাই উচিত। এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে বস্তুত গ্রন্থাগারগুলির অবস্থান্তর ঘটানো কার্যত অসম্ভব।

কিন্তু এমন এক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শতাব্দীপ্রাচীন ‘দমদম লাইব্রেরি’ পুস্তক সংগ্রহ, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, আলোচনা সভার আয়োজন, বাৎসরিক মুখপত্র প্রকাশ এবং সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় প্রভৃতি কর্মসূচি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে পুনরায় কিছুটা অবস্থার পরিবর্তন করতে পেরেছে। ক্রমশ সদস্য সংখ্যা বাড়ছে। এটি অবশ্য ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। লাইব্রেরি পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে বলব, পাঠক এবং লাইব্রেরির মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্কের সেতু এই মুহূর্তে প্রতিটি গ্রন্থাগারে খুব প্রয়োজন।

শংকর চক্রবর্তী, কলকাতা-২৮

অন্ধকার ভবিষ্যৎ

এ রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলোর করুণ অবস্থা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে পল্লব ভট্টাচার্যের বক্তব্যগুলি আমাদেরও উদ্বিগ্ন করেছে। বইয়ের মতো অমূল্য সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জায়গা, অর্থাৎ গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থাগারিক ও কর্মীর অভাবে সত্যিই ধুঁকছে। পাশাপাশি অবশ্য সঠিক পরিকাঠামো, পাঠ্য পরিসর, আধুনিক সুযোগ সুবিধা, সর্বোপরি পাঠকের অভাবও এমন ভগ্নদশার অন্যান্য কারণ। ভারতে কলকাতার পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠার দ্বারা জাতীয় গ্রন্থাগারের শুভযাত্রা শুরু হয়। তার পর আজ পর্যন্ত প্রায় এ বঙ্গে আড়াই হাজার গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। আজ পাঠকের অভাবের মূল কারণ হল, বই পড়ে মানুষ যেটুকু জানতে পারত, তা এখন এক পলকে মুঠোফোনের এক ক্লিকেই পেয়ে যাচ্ছে।

প্রবীণদের মধ্যেও বই পড়ার অভ্যাস কেড়ে নিয়েছে দূরদর্শনের মাধ্যমে নানা ধরনের সিরিয়াল ও চলচ্চিত্র। এক সময় সরকারি ও সরকারপোষিত গ্রন্থাগার ছাড়া ক্লাবে ক্লাবে বা স্থানীয় মানুষদের উদ্যোগে পাড়ায় ছোট ছোট গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হত। আজ রাজনৈতিক বাতাবরণে গড়ে ওঠা ক্লাবগুলিতে সে সবের উদ্যোগ বা উৎসাহ নেই বললেই চলে। তবে উচ্চশিক্ষার্থে কেন্দ্রীয় বা বড় গ্রন্থাগারগুলি, যেখানে উপযুক্ত পাঠ্য পরিসর, নিরিবিলি পরিবেশ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, সেখানে আজও দেখা মেলে ছাত্রছাত্রীদের। প্রবন্ধে উল্লিখিত রাজ্যগুলির মতো প্রশাসনের উৎসাহ ও প্রচারে সদিচ্ছা না থাকলে সেই গ্রন্থাগারগুলিতেও ভবিষ্যতে ধুলোর আস্তরণ বাড়তে থাকবে।

স্বরাজ সাহা, কলকাতা-১৫০

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)