সম্পাদক সমীপেষু: সঙ্কীর্ণতা পেরিয়ে

প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে নজরুলের সাংস্কৃতিক সম্মিলন অনায়াস। এই কারণেই দু’দেশের সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু উভয় মৌলবাদীদের থেকেই তিনি ধিক্কৃত।

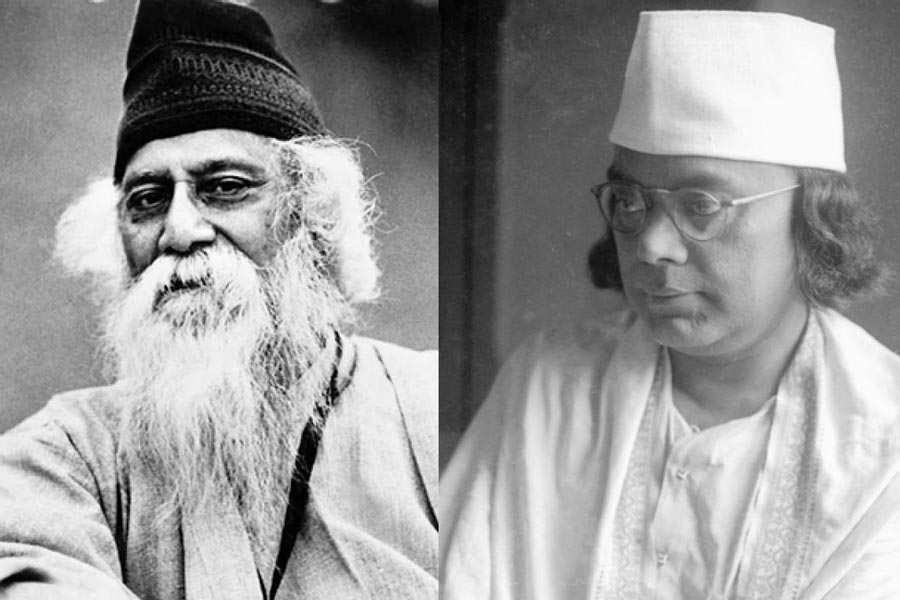

—ফাইল চিত্র।

‘শিকল ভাঙার গান’ (২৬-৫) শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে উল্লেখ করে লেখা হয়েছে, “বাঙালি হিন্দুর ছেলে যদি তাহার প্রতিবেশী মুসলমানের শাস্ত্র ও ইতিহাস এবং মুসলমানের ছেলে তাহার প্রতিবেশী হিন্দু শাস্ত্র ও ইতিহাস অবিকৃতভাবে না জানে তবে সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষার দ্বারা তাহারা কেহই আপন জীবনের কর্তব্য ভালো করিয়া পালন করিতে পারিবে না।” এ প্রসঙ্গে কয়েক মাস আগে বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে চাই। ৩০ নভেম্বর-৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনের আমন্ত্রণে দশ দিনের সফরে গিয়েছিলাম ও দেশে। ১-৩ ডিসেম্বর বগুরা লেখকচক্রের তিন দিন ব্যাপী কবি সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে পরিবেশিত হল এক অসাধারণ গীতিনাটক। বাংলাদেশের বৃহত্তম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের গণসংস্কৃতি বিভাগের পরিবেশনায় বীর পিয়ার চাঁদ পালা। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত এই অনবদ্য প্রেমকাহিনিটি উপস্থাপিত হল বাংলার পালা গানের আঙ্গিকে। পালার শুরু হল সরস্বতী বন্দনা দিয়ে। পালার অভিনেত্রী কাজি শিলার বহু চরিত্রে একক অভিনয়ের সঙ্গে অসাধারণ সরস্বতী বন্দনাও ছিল উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যের বেশ কয়েক জন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধির পাশাপাশি সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার কবি, সাহিত্যিকরাও এই পালা উপভোগ করলেন সমস্ত রকম ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে। দেখেছি ও দেশের শিক্ষিত রুচিশীল বাঙালি পারস্পরিক সংস্কৃতি, আচার, ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকিত এবং শ্রদ্ধাশীলও বটে। ওঁদের বুকের ডান দিকে যদি বাস করেন নজরুল, তবে বাঁ দিকে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ।

আবার উল্টো ছবিটা যে একেবারেই নেই, সেটা বলা সত্যের অপলাপই হবে। যেমনটা এ-পার বাংলার এক শ্রেণির ধর্মীয় মৌলবাদীদের প্রচার ইদানীং প্রকট হয়েছে নজরুল বিরোধিতায়, তেমনই ও-পার বাংলাতেও আছে। প্রবন্ধে লেখা হয়েছে, রবীন্দ্রসঙ্গীত হিন্দু বাঙালি ও মুসলমান বাঙালি উভয়ের বড় আদরের ধন। এই সত্যকে আজ কেউ কেউ মিথ্যা প্রমাণ করতে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করছে ও-পারে, তেমনই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার দর্শনকে অস্বীকার করে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার অমানবিক উন্মাদনায় দেশকে ভাসিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে এ-পারে।

প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে নজরুলের সাংস্কৃতিক সম্মিলন অনায়াস। এই কারণেই দু’দেশের সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু উভয় মৌলবাদীদের থেকেই তিনি ধিক্কৃত। তবে সত্য এটাই, যা প্রবন্ধের শেষ ছত্রে লেখা হয়েছে, নজরুল যে সাম্যের গান গাইতে চেয়েছিলেন, তাতে সব বাধা ব্যবধান দূর করে মানুষ মানুষের কাছে আসতে চাইবে।

শুভাশিস ঘোষ, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

রাজনীতি

ইতিহাসবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ‘জাতিগণনাই কি সমাধান’ (১৯-৬) প্রবন্ধ প্রসঙ্গে এই চিঠি। এই প্রসঙ্গে যে কথাটি রাজ্যের মানুষের সামনে পরিষ্কার করা দরকার সেটি হল— বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শেষ জমানায় সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যে ওবিসি সংরক্ষণ দেওয়া হয় রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে। সেই সময়ে বাম নেতৃত্ব রাজনৈতিক সমাবেশে প্রচার করতেন, যে-হেতু সাচার কমিটির রিপোর্টে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা এবং সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের সুপারিশ ছিল না, তাই মিশ্র কমিশন রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ হওয়ার পর সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কিছু করতে পারল। মনে রাখা দরকার, সাচার কমিটি আশরাফ (উচ্চবর্ণের মুসলমান), আজলাফ (ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান) এবং আরযাল (দলিত মুসলমান যাদের সংখ্যা নগণ্য) মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অনগ্রসরতা সম্পর্কে তৎকালীন কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ-১ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে রিপোর্ট পেশ করেছিল। তিন ভিন্ন মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য তিন ভিন্ন নীতি নির্ধারণের সুপারিশ করেছিল সাচার কমিটি। এবং বহু ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের ছাত্র-যুবরা সেই সময় বলত, বাংলায় যে কাজটি বামফ্রন্ট সরকার করতে পারল তা বিহারে নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে জেডি(ইউ) করতে পারল না। অথচ, তারা নাকি পসমন্দা মুসলমান নিয়ে অনেক বেশি সরব। সেই সময়ে জেডি(ইউ) আজকের মতোই এনডিএ জোটের সঙ্গে ছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে আইনি প্রক্রিয়ার যেমন গুরুত্ব আছে, তেমন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক দাবি, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং নীতি-নির্ধারণের আখ্যানটিরও গুরুত্ব অপরিসীম। যে সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং নীতিনির্ধারকরা সংরক্ষণ নিয়ে চর্চা করেন, তাঁদের কাছে আবেদন, আইনি প্রক্রিয়া এবং আদালতের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক থাকে, সেই বিষয়ে গভীর আলোকপাত করবেন।

মইদুল ইসলাম, কলকাতা-৯৪

নৃত্যের সাধনা

শুভাশিস চক্রবর্তীর ‘বালিকা ও যুবতীরা তাঁকে ঘিরে নাচে’ (রবিবাসরীয়, ১৯-৫) শীর্ষক প্রবন্ধসূত্রে কিছু কথা। রবীন্দ্রনাথের কাছে নৃত্যকলা ছিল শিক্ষার অঙ্গ। তিনি মনে করতেন চিত্তের পূর্ণ বিকাশের জন্য নাট্যাভিনয়, শিল্পকলা ও নৃত্যগীতবাদ্যের প্রয়োজন। আসলে ললিতকলাকে তিনি আনন্দময় পরিপূর্ণতার সাধক হিসাবে দেখতেন। তাঁর কাছে ভারতীয় শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্য উভয় ধারাই দেহের চলমান শিল্পরূপে মর্যাদা পেয়েছিল।

ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে নৃত্যগুরুদের আনিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে নৃত্যশিক্ষা ও চর্চার উন্মুক্ত পরিবেশ তৈরি করেন। গুরুদেবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কেরলের কবি ভাল্লাথোল নারায়ণন মেনন ১৯৩০-এ কথাকলি নৃত্যচর্চার শিক্ষায়তন ‘কেরল কলামণ্ডলম’ প্রতিষ্ঠা করেন। এক সময় গুরুদেবের অনুরোধে কোচি রাজ্যের তৎকালীন মহারাজা, দেবদাসী নৃত্যের জনপ্রিয় শিল্পী কল্যাণী আম্মাকে শান্তিনিকেতনে পাঠান। তিনি লোকনৃত্যের ঢঙে ছাত্রীদের শিখিয়েছিলেন স্বরম, কাইকুট্টি কালী, কলাম্মুলি নাচ। ছাত্রছাত্রীদের ছৌ নৃত্য শেখানোর জন্য বারিপদা থেকে শিক্ষক আনার উদ্যোগও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গুজরাতি ‘গরবা’ শেখানোর জন্য এসেছিলেন অধ্যাপক জাহাঙ্গীর ভকিলের স্ত্রী। আসলে আনন্দময় পরিপূর্ণ জীবনের শিক্ষার আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এক নতুন নৃত্য আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন, যার পরিণতি লক্ষ করা যায় তাঁর নৃত্যনাট্যগুলিতে। এখানে গানগুলিকে তিনি নাচের ভাষায় অভিনয় করান। নিজেও অভিনয় করেন, নাচেন। এক সময় (১৯১১) রাজা নাটকের ঠাকুর্দারূপী কবিগুরুর নৃত্য সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। জানা যায় ফাল্গুনী নাটকের অভিনয়ে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় তিনি দক্ষতার সঙ্গে নেচেছিলেন। বর্ষামঙ্গল নৃত্যে শ্রীমতী দেবীর ইউরোপীয় আধুনিক নৃত্যের আঙ্গিকে নাচ ছিল বিশেষ উল্লেখ্য। আবার রুশদেশের লোকনৃত্য ও ইউরোপীয় নাচের ঢঙে সাফল্য এনেছিলেন ড. হ্যারি টিম্বার্স শাপমোচন-এর নৃত্যগীতে। চিত্রাঙ্গদা-য় শ্রীযুক্ত মাকি জাপানি নৃত্য পদ্ধতিতে মদনের নৃত্যগুলির রূপ দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তিগত ভাবে নৃত্যশিল্পী হিসাবে পরিচিত না হলেও দেশি-বিদেশি, শাস্ত্রীয়, লোকনৃত্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে আধুনিক নৃত্যধারার জন্ম দেন। প্রতিমা দেবী ছাড়াও সে দিন বিশেষ ভাবে এগিয়ে আসেন নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, শান্তিদেব ঘোষ। রবীন্দ্রনাথের ঋতুরঙ্গ নৃত্যগীতিনাট্যে জাভা বালিদ্বীপের নৃত্যকলার প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই কলা প্রসারের জন্য রবীন্দ্রনাথ নানা প্রতিবন্ধকতা, সংবাদপত্রের আক্রমণ নীলকণ্ঠের মতো ধারণ করে নিজ পদক্ষেপে অবিচল ছিলেন। তাই আজ আমরা সহজে নৃত্যচর্চা করতে পারছি।

সুদেব মাল, খরসরাই, হুগলি

-

বাসের ভাড়া বাড়ানোর আর্জি জানিয়ে পরিবহণমন্ত্রী এবং সচিবকে চিঠি বাস মালিক সংগঠনের

-

‘আমার মুখ দেখে এমন লাগে, কিন্তু আমি গরিব নই’, কেন এমন মন্তব্য নওয়াজ়ের?

-

সোমে আইনকানুন বদলে যাচ্ছে দেশে, দোষীদের জন্য ব্রিটিশকালের বদলে নয়া বিধান কতটা সর্বনেশে

-

একটি রাত হাজতবাস হয় অনুরাগ কাশ্যপের! কি এমন অপরাধ করেছিলেন পরিচালক?

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy