এত কিছুর এত রকম জয়ন্তী এবং বার্ষিকী উদ্যাপন হয় আজকাল, হিসেব রাখাই দায়। সুতরাং, এ বারের মতো নাহয় নিজেদের ক্ষমা করে দিতে পারি এই কথাটা ভুলে যাওয়ার জন্য যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের রজতজয়ন্তী, অর্থাৎ পঁচিশ বছর পেরিয়ে এলাম এই একুশে ফেব্রুয়ারি।

উইকিপিডিয়ায় সার্চ চালালে যে ১৯৯৯ সালের কথা উঠে আসে, তা দিয়ে বিভ্রান্ত হলে চলবে না। এই প্রস্তাব উঠিয়েছিল রাষ্ট্রপুঞ্জের গোষ্ঠী ইউনেস্কো, পাশ হয়েছিল রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশনে— ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর। বিশ্ব জুড়ে প্রথম বার দিনটি পালিত হয়েছিল ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে। অর্থাৎ, এ বছর পঁচিশ পেরোল। আমরা ততটা মনে করিনি, কিন্তু অন্যত্র তা যথাযোগ্য সম্মানসহকারে স্মরণ করা হয়েছে। প্যারিসে ইউনেস্কোর হেডকোয়ার্টারে দুই দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান হল, যার শীর্ষনাম ছিল ‘ল্যাঙ্গুয়েজেস ম্যাটার’। সেখানে শোনা গেল যে, সমস্ত রকম ছোট, আঞ্চলিক ভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে চলার নীতি নিয়ে চলছে এই দশক— মানে ২০২০ থেকে ২০৩০ পর্যন্ত। ভাষার দিক থেকে ‘ইনক্লুসিভ অ্যান্ড সাসটেনেবল’, গ্রহিষ্ণু, সহিষ্ণু একটা পৃথিবী (নাকি) তৈরি হচ্ছে। ব্যাঙ্ককে, বেজিং-এও অনুষ্ঠান হল। বাংলাদেশ হাই কমিশনের উদ্যোগে তো বটেই, সুইটজ়ারল্যান্ডের মতো খাস সাহেব দেশের উৎসাহেও দিবস-পালন হল।

ভাবছিলাম, এই যে ‘দিবস’টি বিশ্বপৃথিবী পেয়েছে বাংলা ভাষার জন্য— দুনিয়ার অগণিত ভাষার মধ্যে এই আমার, আমাদের ভাষাটারই জন্য— এই কথাটা কি আমরা যথেষ্ট ভাবি? যথেষ্ট গর্বিত হই? সন্দেহ আছে। ‘একুশে’ উদ্যাপনের একটা ধারা আছে বটে আমাদের, পঁচিশ বছরের বেশি সময় ধরেই। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে দিনটি ঘোষিত হওয়ার কিছু আগে থেকেই একটু একটু করে শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ছোটখাটো পালন। এ দিককার বাঙালির নিশ্চয়ই মনে হয়েছে, আহা, ‘ওদের’ দৌলতে যখন ভাষা দিবস পেয়েই গেলাম— অযাচিত ভাবে, কোনও চেষ্টা, যত্ন, ইচ্ছে ছাড়াই— যাকে আদরের বাংলায় বলে ‘ফোকটে’— তখন কী আর করা, দিনটি পালন করতেই হয়। গোড়া থেকেই উদ্যাপনের আকার ও প্রকার, আবেগ ও যত্নের পরিমাণ নিয়ে বিশেষ সন্দেহের জায়গা ছিল, না হলে আর শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন কেন, “এর মধ্যে ভাষার জন্য আবেগ ততটা নেই যতটা আছে আনুষ্ঠানিকতার অভ্যাস।” (‘আমাদের কাছে একুশে’, সন্ধ্যানদীর জলে) এখন অবশ্য সরকার উৎসাহ নেয় রাজনৈতিক কারণেই। কিন্তু এটা ঠিক, ‘গ্লোবাল’ বা ‘ন্যাশনাল’ হতে আকুল-ব্যাকুল বাঙালি ভুলে গিয়েছে যে, বিশ্বজগতে এই ‘একটা দাগ’ রেখে গিয়েছে তার নিজের ঘরোয়া আটপৌরে বেচারি ভাষাটা।

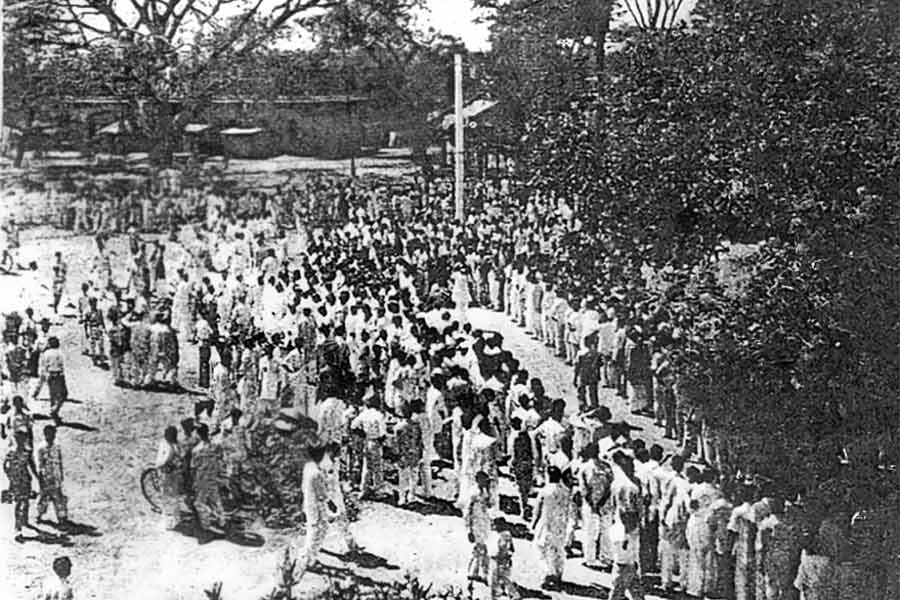

দাগটা রাখা যার জন্য সম্ভব হয়েছে, সেই পুব বাংলা, তখনকার পূর্ব পাকিস্তান, এখনকার বাংলাদেশ, কী লড়াইটাই না লড়েছিল। সে তো কেবল পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয়, নিজের সমাজের একটা বড় অংশের বিরুদ্ধেও। বাঙালি না ওরা মুসলিম, ওই জিজ্ঞাসে কোন জন— লাইনটা নজরুল লিখে যাননি, কিন্তু বাঙালি মুসলমান মানসে এই দ্বন্দ্ব অনেকটা জায়গা দখল করে রেখেছিল, আজও রেখেছে। প্রশ্নটা ‘বাঙালি না মুসলমান’ নয়, আসল অস্তিত্বটা হল ‘বাঙালি এবং মুসলমান’, এই কথা যাঁরা ভেবেছেন, বলেছেন, বিশ শতকের একটা বড় অংশ জুড়ে তাঁরা সমানে এই কথা অন্যদের বুঝিয়েছেন, যাঁরা বোঝেননি তাঁদের সঙ্গে তর্কে বিতর্কে অশান্তিতে বিক্ষোভে, এমনকি প্রাণ দিয়ে, লড়ে গিয়েছেন। যে রফিক-শফিউর-জব্বার নামে তরুণ ছেলেগুলি উনিশশো বাহান্ন-র ভাষা আন্দোলনে রক্তে রাঙিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের মাটি, কেবল তো তাঁরাই নন, কত কম-জ্ঞাত, অখ্যাত মানুষের কত দিনের সংগ্রাম এই ইতিহাসে গাঁথা। তরুণ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা সে দিন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রচার করতেন, তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে, চোখে চোখ রেখে, দরকারে হাতাহাতি মারামারি করে বাংলা ভাষার অধিকার পাওয়ার জন্য, বাঙালি হওয়ার জন্য লড়াই করতেন অন্য তরুণরা— যাঁদের সঙ্গে সঙ্গে দাগিয়ে দেওয়া হত ‘ইসলামবিরোধী, পাকিস্তানবিরোধী’ বলে। বাংলা ভাষার সঙ্গে এই ভাবেই জুড়ে গিয়েছিল ইসলামের প্রশ্ন, ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বের প্রশ্ন। এইখানেই বাংলা ভাষাটা একটু আলাদা হয়ে যায় অন্যদের থেকে, তার মধ্যে সরাসরি ঢুকে পড়ে ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিভাজনের প্রশ্ন। সেই প্রশ্নে কেবল পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে নয়, নিজেদের সমাজের একাংশের বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান ও তার পরের বাংলাদেশকে।

অথচ এত বড় সত্যিটা পশ্চিমবঙ্গে আমরা মনে রাখিনি, রাখি না। পূর্ব পাকিস্তান ও পরবর্তী বাংলাদেশের সমাজকে দেখার মধ্যে আমাদের এই এক গোলমাল গোড়া থেকেই রয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। হয় সবাইকে মুসলমান ভেবে, এবং দেশভাগের জন্য দায়ী করে, এঁদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পুষে চলেছি কেউ কেউ। আবার এঁদের সকলের মধ্যেই বাংলা ও বাঙালির জয়গান ধ্বনিত হচ্ছে বলে গোটা সমাজটাকে অতিরিক্ত রোম্যান্টিসাইজ় করেছি কেউ কেউ। ভিতরের দ্বন্দ্ব, সংঘাত, ভীষণ টানাপড়েনটা আমাদের ভাবনাচিন্তায় আসেনি তেমন করে।

সঙ্কীর্ণতাবাদীদের প্রথম ভাবনাটা যে ভুল তা তো প্রমাণিত। উদারবাদীদের দ্বিতীয় ভাবনাটাও যে কত খণ্ডিত, সীমিত, আজ তা নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে। এ বছর, আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের পঁচিশতম বছরে বাংলাদেশ বলে দিল, দুই দিকটাই কত ঘোর বাস্তব। এক দিকে দাঁতনখ বার করে বেরিয়ে আসছে আক্রমণকারীরা, নানা জায়গায় এ বার বিপন্ন ভাষা শহিদ স্মরণ। বাংলা ভাষার গৌরব = ইসলাম-বিরোধিতা = পাকিস্তান-বিরোধিতা = ভারতকে সমর্থন = আওয়ামী লীগ শিবির: এই হল তাঁদের চিন্তার সমীকরণ। অন্য দিকে, বাংলা গানে, কবিতায়, উৎসবে, আবেগে প্রকাশিত হচ্ছে ‘অমর একুশে’র প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান। স্মরণ করা হচ্ছে সেই মুহূর্ত যেখান থেকে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ নামে বাঙালি মুসলমান ও পূর্ব বাংলার অন্যান্য মানুষের একটি আলাদা দেশের ভাবনা, যা উনিশশো একাত্তরের বাংলাদেশে পৌঁছেছিল।

পুরো বিষয়টি জটিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন কি আর আমাদের অতখানি জটিলও লাগে? ভাষা আর রাজনীতির সম্পর্কটা যে কী ভীষণ নিকট, কী ওতপ্রোত জড়িত— সে কি এই বঙ্গে বসেও টের পাচ্ছি না আমরা? এখানে আজ যাঁরা বলেন, বাংলা শিখে কী হবে, হিন্দি শেখা চাই, ওটাই তো ‘জাতীয় ভাষা’, সংবিধানে তা লেখা থাকুক না থাকুক ওটাই সত্যি— তাঁরা কি কেবল ভাষা নিয়েই চিন্তা করছেন, না কি একটা রাজনীতির সঙ্গেও গলা মেলাচ্ছেন? এই তো সেই রাজনীতি, যা বলে সব ভারতবাসীর একটাই পরিচয় চাই, একটাই ভাষা চাই, এক রকম সংস্কৃতি চাই, এক রকম খাওয়া চাই, এক সময়ে ভোট দেওয়া চাই! যাঁরা বলেন, ভারতীয় নামে পরিচিত হওয়াই শেষ কথা, বাঙালি-তামিল-নাগা-মণিপুরি এ সব আবার কী— তাঁদের থেকে কি আদৌ আলাদা ‘ওঁরা’, যাঁরা বলেন পাকিস্তানি বা মুসলমান সত্তায় নিজেকে মুড়ে ফেলাই আসল কথা, বাঙালি পঞ্জাবি সিন্ধি হ্যানাত্যানার দরকার কী? অর্থাৎ ‘বাঙালি না (মুসলমান)-পাকিস্তানি’র মতো এ দেশেও এত দিনে ‘বাঙালি না (হিন্দু)-ভারতীয়’, সেই দ্বন্দ্ব তৈরি করা গিয়েছে সফল ভাবে!

আসলে, হিন্দি বা কোনও ভাষার প্রতিই আলাদা বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়, যদি না তাকে নিজের ভাষার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন আজ ঠিক এই কথাটাই বলছেন, বলছেন যে ‘‘পঁচিশটি ভাষাকে গিলে খেয়েছে হিন্দি’’, “ভাষার যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে এ দেশে: আমরা প্রস্তুত।”

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি কি প্রস্তুত? ভুলেও না। ‘কেন কি’, চারপাশে তাকালেই তো ‘মালুম’ হয়, কী সুন্দর ‘লাগছো’ তোমরা, এই রাজ্যের ‘জ্যানোগ্যানোম্যানো’রা— গ্লোবাল হলে ইংলিশ, ন্যাশনাল হলে হিন্দি, পড়াশোনার প্রথম ভাষা ইংরেজি হলে দ্বিতীয় ভাষা হিন্দি, নিদেনপক্ষে জার্মান বা ফরাসি। বাংলা? ওটা শেখা, বলা, পড়া, শোনা, সবটাই প্যারোকিয়াল, প্রভিনশিয়াল, বং-টাইপ, আন-কুল, গাঁইয়া, পাতে দেওয়ার যোগ্য নয়। সন্দেহ নেই, ‘ল্যাঙ্গুয়েজেস ম্যাটার’, বাংলা শিখে নতুন এই নিয়োলিবারাল গ্লোবাল দুনিয়ায় করে-কম্মে খাওয়া যাবে কি? বলো আগে সেটাই!

আজকের ‘ইনক্লুসিভ, সাসটেনেবল’ ভাষা-বিশ্বে ভারতের এতগুলি ভাষা হিন্দির কবলে খাবি খাচ্ছে, যেখানে বাংলা ভাষার দশা করুণতম। আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় সব মাতৃভাষাকে পঁচিশ বছর পালন করার গৌরবে পৌঁছে দিয়েও, আজ তার পুব দিকে ইসলামি মৌলবাদী তাড়না, আর পশ্চিম দিকে হিন্দি-হিন্দু-বাদের হাতে রোজকার অবমাননা। দীনদুখিনি মা যে আমার, তার বেশি আর কী বা জুটবে।

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)