বিয়ের পর প্রথম পুজো। ষষ্ঠীর দিন হাওড়া থেকে কাকভোরের ট্রেন ধরে দেড় ঘণ্টার যাত্রা— ধান-ভরা খেত, জল-ভরা নয়ানজুলি দেখতে দেখতে। ছোট স্টেশনে তাড়াহুড়ো করে অবতরণ। তার পর জিরজিরে রিকশাওয়ালার নড়বড়ে গাড়িতে বসে, দু’হাঁটুর মধ্যে পেল্লায় সুটকেস চেপে আর কোলে দই-মিষ্টির থলে আগলে শ্বশুরবাড়ির দিকে রওনা। পৌঁছতেই সাড়া পড়ে গেল, “ও বৌদি, ওরা এসে গেছে। ওরে বঙ্কা, সুটকেসটা ধর।” আশেপাশের বাড়িরাও মাজন করতে করতে খবর নিয়ে গেল, গাড়ি ক’টায় ঢুকল, রাইট টাইম ছিল কি না। নানা কলরব শেষে শুরু ‘টিফিন’ পর্ব— চিঁড়ের নাড়ু দিয়ে মুড়ি আর চা। কলকাতার দোকানের বাহারি সন্দেশ মুখে পুরে শ্বশুরমশাই বললেন, “কাল কে পাঠে বসবা, বড় খোকা না ছোট খোকা?” শাশুড়ি-মা গোল স্টিলের কৌটো থেকে কাচের ডিশে দুধসাদা, ক্ষীর-ভরা পাটিসাপটা তুলে দিতে দিতে বললেন, “বড় বৌমারে দেও।” অ্যাঁ, সে তো আমি! জোর বিষম খেয়ে কাশতে লাগলাম, আর সকলে ব্যস্ত হয়ে বলতে লাগল, “ননীডাক্তার আসছে, ননীডাক্তার আসছে।” তত দিনে জেনে গিয়েছি, ননীডাক্তার এ তল্লাটের লোক নন, পৃথিবীতেই নেই তিনি। তিনি নাকি বিষম লাগার ধন্বন্তরি ছিলেন, তাঁর নাম শুনলেই গলায় আটকানো বস্তু সট করে নেমে যেত নীচে। তাই ও পারে গিয়েও এ পার থেকে ‘কল’ পান ভদ্রলোক।

আমার শাশুড়িমায়ের মনের ভুবনে দেবদেবীরাও ছিলেন এমনই সদা-উপস্থিত, সদাজাগ্রত। তাঁদের এক-এক জনের এক-এক রকম অর্ডার। এ তুলসীপাতা তো ও বেলপাতা, এর লাল ফুল নইলে চলে না তো ও স্ট্রিক্টলি সাদা ফুল ওনলি। ঘটে আমপাতা চাই, যজ্ঞে বেলপাতা। আরতির সময়ে পঞ্চপ্রদীপ-ধূপ-হাতপাখা-শাঁখ রাইট অর্ডারে পর পর সাপ্লাই করে যেতে হবে পুজোয়-বসা শ্বশুরমশাইকে, যেমন ওটিতে ডাক্তার হাত বাড়ালেই নার্সেরা পর পর ছুরি-কাঁচি ধরিয়ে দেন। ঠাকুরদের কার ডায়েট খই-দই মাখা আর কার খিচুড়ি উইথ ভাজা, সে সব শেখার ইন্টার্নশিপ সবে শুরু হয়েছে। তারই মধ্যে ঢুকে পড়ল চণ্ডীপাঠের চ্যাপ্টার। একটা গোটা বই এক সিটিং-এ সবটা পড়তে হবে, তা-ও কমিকস নয়, ডিটেকটিভ নভেল নয়, সংস্কৃত টেক্সট।

ক্রুশে-বোনা সাদা সুতোর ঢাকনি-দেওয়া ছোট চৌকি, তার উপরে সবুজ মলাটে বাঁধানো শ্রীশ্রীচণ্ডী। শ্বশুরমশাই মন্ত্র পড়ে সঙ্কল্প করালেন, ‘আশ্বিনে মাসি শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ অমুকবালা দেব্যা...’। দুর্গাপুজোয় মেয়েদের চণ্ডীপাঠের বিধি রয়েছে কি না, সে কথাটা তখন মনেই আসেনি। সে দিন এক তরুণী ‘অমুকবালা দেব্যা’ দিব্যি বসে গিয়েছিল পাঠে, এক প্রবীণার নির্দেশে। কী করে আমার পাঁজি মেনে উপোস-করা শাশুড়িমা তাঁর অন্তর থেকে এমন ব্যতিক্রমী নির্দেশ পেয়েছিলেন, তা কখনও জিজ্ঞাসা করিনি। ধর্মপালন মানুষকে সঙ্কীর্ণ করে, অপরের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে, এ কথা শুনলে তাই মনে ভেসে ওঠে সেই আচারনিষ্ঠ মানুষটির মুখ, যিনি ছেলের বিয়েতে একটা কাপড় অবধি গ্রহণ করেননি। বাড়িতে ভাল কিছু রান্না হলেই যিনি বাটিতে বাটিতে ভাগ করে পাঠাতেন দুর্গত পড়শিদের।

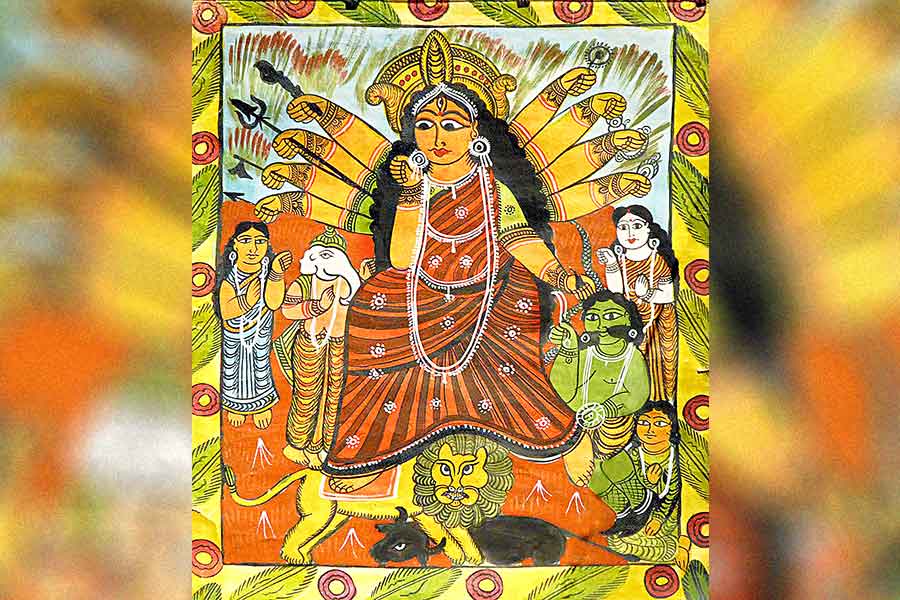

নতুন শাড়ি-জামায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে, ঘণ্টা-কাঁসর বাজিয়ে পাঠ শুরু হল। মহা মহা অসুরদের সঙ্গে মা দুর্গা যুদ্ধ করছেন, আর কঠিন কঠিন সন্ধিবদ্ধ, সমাসবদ্ধ পদের সঙ্গে আমার যুদ্ধ চলছে। মহিষাসুর যেমন শিঙে করে বড় বড় পাহাড়ের চুড়ো ছুড়ে মেরেছিল মা দুর্গার দিকে, তেমনই মার্কণ্ডেয় পুরাণের লেখক ‘একার্ণবেঽহিশয়ানত্ততঃ স দদৃশে’ কিংবা ‘শরীরেভ্যোঽমরারীণামসূনিব বিচিন্বতি’-র মতো বাক্যাংশ ছুড়ে দিচ্ছেন। ডিগ্রি-পাওয়া পড়াশোনার ফুটো ডিঙিতে কি এই ছন্দ-আন্দোলিত শব্দসাগর পাড়ি দেওয়া যায় কখনও? তবু, টালমাটাল জলযানের যাত্রীরাও যেমন ঝঞ্ঝা-উত্তাল সমুদ্রের রূপ দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারে না, তেমনই শ্রীশ্রীচণ্ডী-র ঐশ্বর্য এক অপরিণত পাঠকের চিত্তকে প্রথম আলাপেই মোহিত করে দিল। তার পর কতগুলো বছর তার সঙ্গে বোঝাপড়া চলছে। চণ্ডীর কাহিনি শেষ হয় দুই সংসারী মানুষের ইচ্ছাপূরণে, কিন্তু তাদের যে প্রশ্ন দিয়ে গল্পের শুরু— যে আমায় চায় না, তার জন্য কেন আমার মন উতলা হয়— সে তো আর মিলিয়ে যায় না। কেবলই মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বলতে থাকে, তার পর? তার পর?

চণ্ডীর সঙ্গে বাঙালির টুকরো টুকরো পরিচয়, তার অনেকটাই মহালয়ার ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ অনুষ্ঠানে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পাঠে। মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধটাই বেশি জানা আমাদের, কিন্তু তিনটে যুদ্ধের এপিসোড আছে চণ্ডীতে, তার মধ্যে শেষেরটা, মানে শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধটাই সব চাইতে বড় আর ভয়ঙ্কর। বাহুবলী ছবিতে কাটা মুন্ডু ছুড়ে দেওয়া দেখে যাঁরা ‘ভীষণ ভায়োলেন্ট’ বলে চেঁচামেচি জুড়েছিলেন, তাঁরা চামুণ্ডার যুদ্ধটা ভাবুন— এক অস্থিচর্মসার মহিলা হাতি-ঘোড়া-মানুষ ধরে ধরে খাচ্ছে, পায়ে টিপে মারছে, এমনকি শত্রুদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো পর্যন্ত ধরে দাঁতে চিবিয়ে দিচ্ছে। তার নিজের অস্ত্র খট্বাঙ্গ— খট্বা মানে নরকঙ্কাল। মৃতের হাড় নিয়ে সে মারতে নেমেছে। রক্তবীজের রক্ত চেটে নেওয়ার পর চামুণ্ডার মুখের মধ্যেই সেই রক্ত থেকে অসুর উৎপন্ন হচ্ছে, এবং তৎক্ষণাৎ চামুণ্ডা তাদের ভক্ষণ করছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিবরণ বড় ভয়ানক, কিন্তু মৃত্যুর যে বিরতিহীন, করুণাশূন্য রূপ চণ্ডমুণ্ডবধ আর রক্তবীজবধে মেলে, তা তুলনাহীন। হিংস্রতার অভিঘাতে জয়-পরাজয়, এমনকি ধর্ম-অধর্মের বিচারও যেন পরাভূত হয়ে যায়। আমরা টের পাই, অসুরদের বকলমে এ যুদ্ধ আমাদের— আমরা, যারা অমৃতের অধিকারী নই, তাদের বংশবৃদ্ধি করে মৃত্যুকে পরাজিত করার চেষ্টা হাস্যকর। জন্মিলে মরিতে হবে— এই হল সর্বধর্মসার।

তবে এই যে পার্বতীর দেহকোষ থেকে অম্বিকার উৎপত্তি, আবার অম্বিকার ভ্রুকুটি-কুটিল কপাল থেকে কালীর উৎপত্তি, এ-ও বড় রহস্যময়। পার্বতী গৃহবধূর রূপটি ত্যাগ করলেন না, অথচ তাঁরই কোনও এক অংশ সকলকে চিবিয়ে খেল— একই মানুষের মধ্যে বিরোধী রূপের এই কল্পনা চণ্ডীতে ফিরে ফিরে আসে। ‘মধুকৈটভবধ’-এ দেখি, বিষ্ণুর কানের ময়লা থেকে দুটো অসুর তৈরি হল। শুনে মনে হয়, বেটারা নেহাত তুচ্ছ। অথচ, তাদেরই এমন জোর যে, পাঁচ হাজার বছর যুদ্ধ করেও স্বয়ং বিষ্ণু তাদের হারাতে পারলেন না। শেষে তাদের থেকেই বর নিয়ে তবে মারতে হল। তাও ভাগ্যিস যোগনিদ্রা রূপে দেবী তাদের বুদ্ধি গুলিয়ে দিয়েছিলেন, তাই তারা ভুলভাল বর দিয়ে নিজেদের মৃত্যু নিজেরাই ডেকে আনল। কিন্তু এই যে পোষণকর্ত্রীর মধ্যে হননকর্ত্রী, রক্ষাকারীর মধ্যে বিনাশকারী— একই সত্তায় দুই পৃথক শক্তির সহবাস, এমন কেন? সম্ভবত মেধা মুনির কাছে এ একটা ‘ন্যারেটিভ ডিভাইস’— কাহিনি কৌশল। শেষ অবধি তাঁকে বোঝাতে হবে যে, যিনি মায়া-মমতায় জীবকে বেঁধে রেখেছেন, তিনিই তা ছিন্ন করতে পারেন। “পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সংবভূব”— আমি এই আকাশের পার, পৃথিবীরও পার, তবু এমনই আমার মহিমা যে, আমি এই জগত হয়েছি। স্ববিরোধের রহস্য আরও গাঢ় করে ঋগ্বেদে ঘোষণা করছেন, আমিই আমার পিতাকে প্রসব করেছি। আশ্বাস দিচ্ছেন, আমিই রাষ্ট্রী, সব সম্পদের কর্ত্রী, যার যা কিছু প্রাপ্য তা আমিই দিই। এমন দেবীর কাছেই তো ‘সৌভাগ্য দাও, আরোগ্য দাও’ দরবার করা যায়, ‘আমার শত্রুকে মারো’ বলে ডেপুটেশন দেওয়া যায়।

আবার, সর্বকামনার অবসানও কামনা করা যায়। মার্কণ্ডেয়র কাছে দেবীমাহাত্ম্য শুনে পরাজিত, নির্বাসিত রাজা সুরথ দেবীর কাছে রাজ্য ফিরে চেয়েছিলেন। আর স্ত্রী-পুত্র বিতাড়িত বৈশ্য সমাধি চেয়েছিলেন এমন জ্ঞান, যা সংসারের প্রতি আসক্তি নাশ করে। যে যা চাইল, তা-ই পেল। এতে বেশ খুশিই হওয়ার কথা আমাদের, কিন্তু ওই যে— সব কথার পেটে উল্টো কথা ঢুকিয়ে রাখার স্বভাবটা চারিয়ে যায় লেখক থেকে পাঠকে। ‘কী পাব?’ থেকে সরে এসে মন জিজ্ঞাসা করে, ‘কী চাইব?’ কোনটা চাওয়ার মতো, সে প্রশ্নের কিনারা করতে করতে এসে যায় আর এক দেবীপক্ষ। মাথার উপর থেকে ছাতার মতো মানুষগুলো সরে গিয়েছেন, সংসারের চড়া রোদ গায়ে মেখে এখন আমরা বসি পুজোয়, পাঠে। ফল-প্রসাদের বাটিতে, চায়ের কাপে লেগে থাকে অতীতের মায়া।

ঠাকুরঘর থেকে হাওয়া নিয়ে আসে ঘিয়ের প্রদীপ, শিউলির মালার সুগন্ধ, আর শেষ হয়েও শেষ না-হওয়া পাঠের ধ্বনি, “অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ”— যে দেবী বিদ্যারূপে সংসারের বিনাশ করেন, আবার অবিদ্যারূপে সংসার করান, নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করি।