আরোগ্য-নিকেতনের জীবন মশায়েরা গেলেন কোথায়?

নাড়ি টিপে নিদান হাঁকতেন কবিরাজ। যুগ যুগ ধরে তাতেই ভরসা করেছে মানুষ। বিজ্ঞানের অগ্রগতি বদলে দিয়েছে ছবিটা। লিখছেন শেখর চক্রবর্তীসেই নাড়ি টেপা চিকিৎসক আজ আর নেই। কেন তাঁরা হারিয়ে গিয়েছেন?

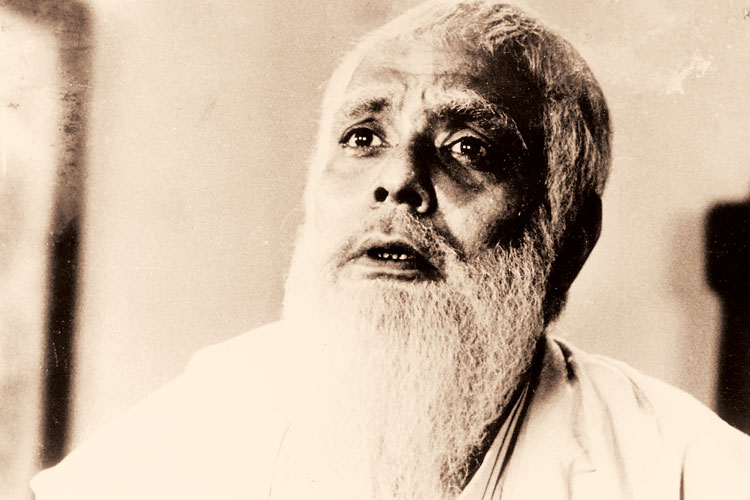

নিদান: ‘আরোগ্য-নিকেতন’ ছবিতে জীবন মশায়ের চরিত্রে বিকাশ রায়

হিপোক্রিটের সময় থেকে প্রায় ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত চিকিৎসকেরা বিশ্বাস করতেন, মানবদেহের হৃৎপিণ্ডে চারটি প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান। হৃৎপিণ্ডের নীচের দিকের প্রকোষ্ঠ, যাকে ভেন্ট্রিক্যাল বা নিলয় বলা হয়, তাতে থাকে রক্ত আর উপরের দিকের প্রকোষ্ঠ, যাকে বলা হয় এট্রিয়া বা অলিন্দ, তার মধ্যে থাকে বায়ু। এই ভ্রান্ত ধারণাকে ধুয়ে-মুছে দিয়ে সেই শতকেই ইবন অল নাফিস (১২১৩-১৮৮৫) যখন পালমোনারি সার্কুলেশন আবিষ্কার করলেন, তখন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের রুদ্ধ দুয়ার খুলে গেল।

তার পর প্রায় দু’শো বছর নাড়ির স্পন্দনের গবেষণার কোনও অগ্রগতি হল না। যে দিন স্যার উইলিয়াম হার্ভে (১৫৭৮-১৬৫৭) দৃঢ়তার সঙ্গে গবেষণার মাধ্যমে শরীরে রক্ত সঞ্চালনের গতিপথ আবিষ্কার করলেন, নির্দ্বিধায় ঘোষণা করলেন যে, নাড়ির স্পন্দনের উৎস নাড়ি নয়, হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয় এবং প্রতিষ্ঠিত করলেন যে, ধমনি আর শিরা দিয়ে শুধু রক্তই প্রবাহিত হয়, সে দিন থেকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জয়যাত্রার শুরু।

স্নায়ুর হাতে পড়েই নাড়ির স্পন্দন অনুভবের কুহেলিকা ছেড়ে পরিমাপের নিক্তিদণ্ডে আত্মসমর্পণ করল। বিভিন্ন গবেষক শুরু করলেন কাজ। কী ভাবে নাড়ির স্পন্দনকে নৈর্ব্যক্তিক পরিমাপের আঙিনায় বিধৃত করা যায়। এরই মধ্যে সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে গ্যালিলিও উদ্ভাবন করলেন পেন্ডুলাম। সেই সূত্র ধরে স্যান্টারিও স্যান্টারিয়াম (১৫৬১-১৬৩৬) পালসোলজি আবিষ্কার করলেন। শুরু হল নাড়ির স্পন্দন গণনার নৈব্যক্তিক প্রচেষ্টা। প্রায় এক শতক পরে জন ম্রয়ার উদ্ভাবন করলেন পালস ওয়াচ, যা গণনা করবে নাড়ির স্পন্দন প্রতি মিনিটে। নাড়ির স্পন্দন যে একটি তরঙ্গ, তা হাতেকলমে দেখাল উনিশ শতকে আবিষ্কৃত ডুলস হ্যারিসনের স্ফিগমোমিটার। যে তত্বের পরিমার্জনা করেই তৈরি হয়েছে আধুনিক পালস অক্সিমিটার। স্ফিগমোমিটার প্রসঙ্গে রচিত গ্রন্থে হ্যারিসন প্রথম দৃঢ় ভাবে উপস্থাপনা করলেন, নাড়ির স্পন্দন অনুধাবনের ক্ষেত্রে স্ফিগমোমিটার চিকিৎসকের স্পর্শের চেয়ে বেশি সংবেদনশীল। এমন ভাবেই যন্ত্রের মাহাত্ম্য চিকিৎসকের অনুভবের উপর নিজের স্থান করে নিল।

তার পর থেকেই নাড়ির স্পন্দনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখা দিতে নবতর যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে। জার্মান চিকিৎসক কার্ল লাডইউগের টাইমোগ্রাফ (১৮৪৭), ফরাসি চিকিৎসক ইটানি মারেরর স্ফিগমোগ্রাফ, স্টিফেন হেনসের গবেষণা, ব্রামওয়েলের পালস ওয়েভ ভেলোসিটি (পি ডব্লু ভি) আবিষ্কার, নাড়ির স্পন্দনের গবেষণাকে দুর্জয় রথে চড়িয়ে অনন্তের উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দিয়েছে। সেই পথ ধরে আমরা যতই পেয়েছি নূতন নূতন যন্ত্র, ততই চিকিৎসকের নাড়ির স্পন্দনের অনুভব আর তার শিল্পকলা ক্রমশ হারিয়ে গিয়েছে।

সেই নাড়ি টেপা চিকিৎসক আজ আর নেই। কেন তাঁরা হারিয়ে গিয়েছেন? কোথায় হারিয়ে গেল সেই আর্য়ুবেদের বিদ্যা? কিন্তু এটা তো সত্য যে, দীর্ঘ সময় ধরে, বিশেষত মধ্যযুগে, নিদেনপক্ষে ভারতের অগণিত মানুষকে এই বিদ্যাই বাঁচিয়ে তুলেছে। রোগমুক্তির পথ দেখিয়েছে। এই পঞ্চম বেদের বিদ্যাচর্চা বায়ু, পিত্ত, কফ আর তার খুঁটিনাটি, ভেষজ বিদ্যা হাজার বছর ধরে মানবদেহের রোগনির্ণয় আর তার প্রতিকারের পথ বাতলেছে।

বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত আয়ুর্বেদ চর্চার বেশ রমরমা ছিল। কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা ছিল ধন্বন্তরির মতো। কবিরাজ নাড়ি টিপে বলে দিতেন রোগের কারণ বা প্রতিকারের পথ। তা কতটা বিজ্ঞানসম্মত ছিল, বলা মুশকিল। কারণ, তা যাচাই করার মতো কোনও প্রথা বা যন্ত্র ছিল না। কিন্তু তার নিদান বেশ জনপ্রিয় ছিল। আপামর জনসাধারণ সেই নিদানকে নির্দ্ধিধায় বিশ্বাস করতেন।

১৯৫৩ সালে তারাশঙ্কর লিখলেন ‘আরোগ্য-নিকেতন’। তারও বেশ কিছু বছর আগে থেকে জীবন মশায় নিদান হাঁকেন। ছাত্রাবস্থায় অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার হবেন ঠিক ছিল। কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনায় ফিরে আসেন পিতৃপুরুষের ভিটা নবগ্রামে। পিতা প্রখ্যাত কবিরাজ। পিতার কাছেই শিক্ষা ও চর্চা। আয়ুর্বেদের অনেক অধ্যাবসায় নিয়ে তাঁকে এই মুষ্টিযোগ আয়ত্ত করতে হয়েছিল। তিনি নাড়ির স্পন্দনে অনুভব করেন মৃত্যুর পদধ্বনি। নিজের পুত্রের মৃত্যুর নিদান ডেকে বসেন। পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও পুরনো বিদ্যার ফলিত রূপ তাঁকে নিয়ে যায় নিদান হাঁকার অমোঘ টানে। মণিবন্ধে হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে তিনি অনুভব করতে পারেন, মৃত্যু গ্রামে ঢুকেছে, তাঁর কাছে পৌঁছতে আর কতই-বা দেরি হবে! জীবন মশায় মতির মায়ের নিদান হাঁকলেন, তা অব্যর্থ হল না। আধুনিক বিজ্ঞানের আর্শীবাদে মতির মায়ের ভাঙা হাড় জুড়ে গেল। মতির মা জীবন ফিরে পেলেন। জীবন মশায়ের জীবন নিজের কাছে অর্থহীন বোধ হল।

এই পর্যায়ে গ্রামে গ্রামে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হতে লাগল, মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করা ডাক্তাররা গ্রামে যেতে শুরু করলেন। পদার্থবিদ্যা আর রসায়নবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি করতে শুরু করল অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। নতুন যন্ত্র এল, নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির প্রবর্তন হল। নবলব্ধ জ্ঞান আর তার নবতর প্রকাশে কবিরাজে চিকিৎসা পদ্ধতি ম্লান হয়ে গেল।

জীবন মশায়ের মতো প্রখ্যাত কবিরাজরা বায়ু, পিত্ত, কফ আর তার সূক্ষ্মতায় নিজেদের আটকে রাখলেন। যে বাতায়ন-পথে নবতর চিকিৎসার ঝোড়ো হাওয়া ঢুকছিল, তার পথ রুদ্ধ করে দেশজ অহমিকায় নিজেদের চারপাশে প্রাচীর তুলে বসলেন তাঁরা।

মৃত্যুর নিদান কে শুনতে চায়, তা সে যত বড় নাড়িটেপা ডাক্তার বা কবিরাজ হোক না কেন! সাধারণ মানুষের কাছে মৃত্যুভয়ের তুল্য কোনও ভয় নেই। মৃত্যুযন্ত্রণার মতো যন্ত্রণা আর হয় না। মৃত্যুর আবির্ভাবে বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যত মিলেমিশে একাকার হয়ে অনন্ত মহাকালের কোলে অস্তিত্বের অবলুপ্তি ঘটে।

জীবন মশায় যখন তাঁর জীবনের সায়াহ্ণে পৌঁছে রোগীর জীবনের নিদান হাঁকেন, তখন আধুনিক চিকিৎসায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক রোগীর জীবন রক্ষা করার জন্য প্রাণপাত করতে থাকেন। স্বভাবতই সাধারণ মানুষের কাছে জীবন মশায়ের চিকিৎসাবিদ্যা গুরুত্ব হারায়।

আজও হয়তো উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের আনাচে কানাচে খুঁজলে এমন সব নাড়িটেপা ডাক্তার পাওয়া যাবে। কিন্তু তাঁরা প্রায় লুপ্তপ্রায় প্রাণীর মতো ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছেন মাত্র। আধুনিক চিকিৎসার আলোর ছটায় তাঁরা ম্লান।

মৃত্যুর আগমনি নয়, যে শাস্ত্র মানুষকে জীবনের জয়ধ্বনি শোনায়, যে শাস্ত্র মানুষের জীবনকে আরও উপভোগ্য করে তোলে, যে শাস্ত্র মানুষকে অমরত্বের অলীক আস্বাদনের দিকে খুড়োর কলের মতো ছুটিয়ে নিয়ে চলে, মানুষ তাকেই বরণ করে নেয়। আর সব কিছুই কালের নিয়মে হারিয়ে যায়। (শেষ)

(লেখক চিকিৎসক। মতামত লেখকের ব্যক্তিগত)

-

স্ত্রীকে মারধরের প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত স্বামী! মুখ খুললে ‘গণধর্ষণ ও খুনের হুমকি’র অভিযোগ বাঁকুড়ায়

-

কোহলিকে চিনতেই পারছেন না লাবুশেন, ৬ বছর আগের বিরাটকে খুঁজছেন অসি ক্রিকেটার

-

বয়সের ছাপ এড়াতে চান? ৮ উপকরণে তৈরি মাস্কটি মেখে দেখুন, টানটান হবে ত্বক

-

স্টেশনে পরিত্যক্ত স্যুটকেস ঘিরে আতঙ্ক, খুলতেই বৃদ্ধার দেহ! খুনের সঙ্গে জড়িতে সন্দেহে আটক দুই

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy