‘ইতিহাস’ বিষয়টি বর্তমান সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজমাধ্যমে চোখ রাখলেই দেখা যায়, যে কোনও মানুষই ‘ইতিহাস রচনা এবং ব্যাখ্যা’য় সিদ্ধহস্ত। নেহাতই কিছু অতীতের তথ্যঠাসা (বহু ক্ষেত্রে বিকৃত তথ্য) সে সব লেখা ইতিহাস পদবাচ্যও নয় এবং লেখার উদ্দেশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, রাজনৈতিক মদতে পুষ্ট। সমাজের তথাকথিত শিক্ষিতদের অনেকে সেই সব লেখাই দিনভর পরিচিতদের বিলি করেন। ইতিহাসচর্চার এমন দুঃসময়ে কণাদ সিংহের বইটি হাতে এল। ছদ্ম ইতিহাসচর্চার বিরুদ্ধেই প্রবন্ধগুলির মূল সুর বেঁধেছেন এই ইতিহাস-গবেষক ও শিক্ষক। দু’টি পর্যায়ে বিভক্ত প্রবন্ধগুলির একটি অংশ ‘ইতিহাসের বহু স্বর, বহু স্বরের ইতিহাস’ এবং অন্য অংশটি ‘শিক্ষাবিদ, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষক’। দু’ভাগেই এমন কিছু অংশ আছে যা অন্য কোনও প্রবন্ধের অনেকাংশে পরিপূরক।

গত কয়েক বছরে দেশপ্রেম বহুরূপে সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতকে হিন্দুদের বাসভূমি (হিন্দুস্থান) বলে দেগে দেওয়ার কাজও চলছে। হিন্দুস্থান শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ইরানের নকশ-ই-রুস্তম লেখতে। সেখানে ‘হিন্দু’ শব্দটি সিন্ধু নদের সঙ্গে সম্পর্কিত, স্থান (স্তান) শব্দটির অর্থ জায়গা। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে বইয়ের ‘ইন্ডিয়া বনাম ভারত’ প্রবন্ধটি। ভারত, ইন্ডিয়া, হিন্দুস্থান— নামগুলির উৎস সন্ধান থেকে শুরু করে প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে ভৌগোলিক ক্ষেত্রের চলমানতা এবং তার প্রেক্ষিতে উপমহাদেশে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ঐক্যসাধনের ইতিহাস।

মনে রাখা প্রয়োজন, ঐক্যসাধনে বহুস্বরের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তা-ই প্রযোজ্য। দীর্ঘ সময় ধরে তা-ই ইতিহাসে নানা ঘরানায় উঠে এসেছে, একই ঘটনাকে নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে নানা জন ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেই ব্যাখ্যাই ইতিহাসচর্চার সজীবতার প্রাণভ্রমরা। এক কালে পাশ্চাত্যের ধারণা ছিল, এশীয় সমাজ আদতে স্থবির। তার বিপ্রতীপে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদেরা অতীতের তথ্যে হারানো গৌরবের সন্ধানও করেছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ইতিহাসচর্চার পর্বান্তর-কালে দেখা গিয়েছে, দক্ষিণ এশীয় সমাজ স্থবির যেমন ছিল না, তেমনই অতীতে সুবর্ণযুগ বলেও কিছুই ছিল না। বরং উপমহাদেশের নিজস্ব চরিত্র এবং গড়ন ছিল। সেই ধারণা থেকে এফ ই পার্জিটর, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এবং রোমিলা থাপরের তত্ত্বের আশ্রয়ে কণাদ দেখিয়েছেন, পাশ্চাত্যের ‘হিস্ট্রির’ ধারণা নয়, ভারতের ইতিহাসরচনার ধারার সন্ধান করতে হবে তার ‘ইতিহাস-পুরাণ’ পরম্পরার মধ্যে, যেখানে বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের মধ্যেই ইতিহাসের উপাদান নিহিত আছে। এই প্রসঙ্গেই মহাভারতের ঐতিহাসিক উপাদানকেও একটি প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন তিনি।

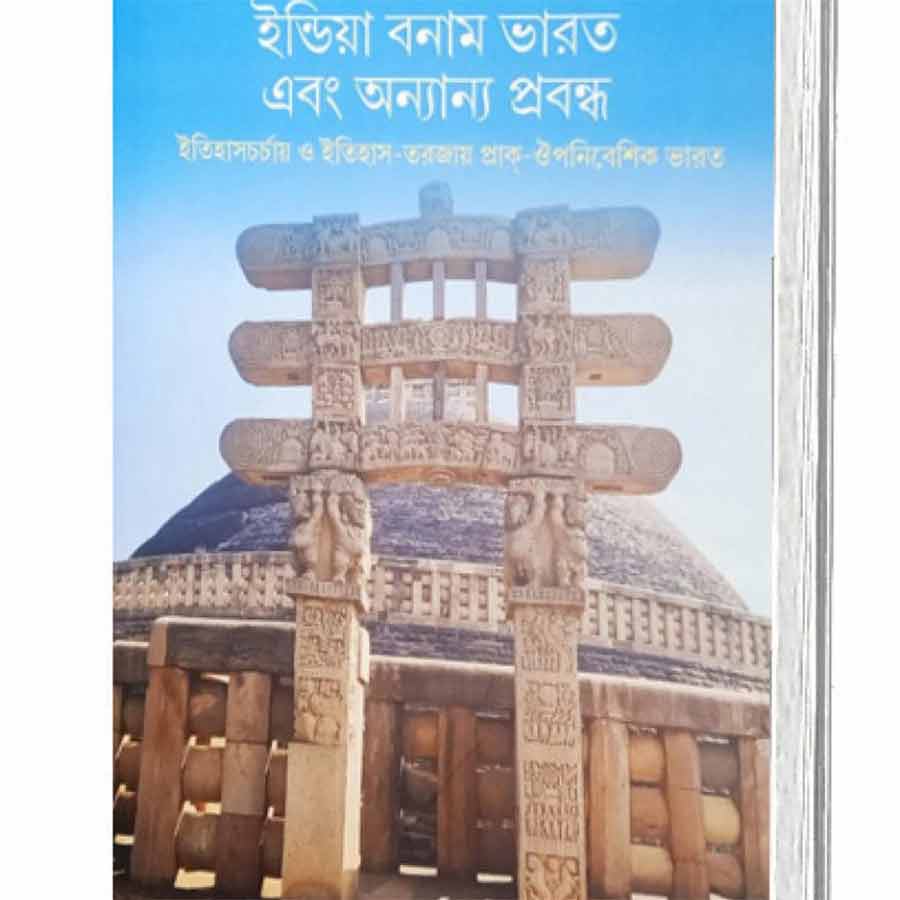

ইন্ডিয়া বনাম ভারত এবং অন্যান্য

প্রবন্ধ: ইতিহাসচর্চায় ও ইতিহাস-তরজায় প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারত

কণাদ সিংহ

৪০০.০০

পঞ্চালিকা প্রকাশনী

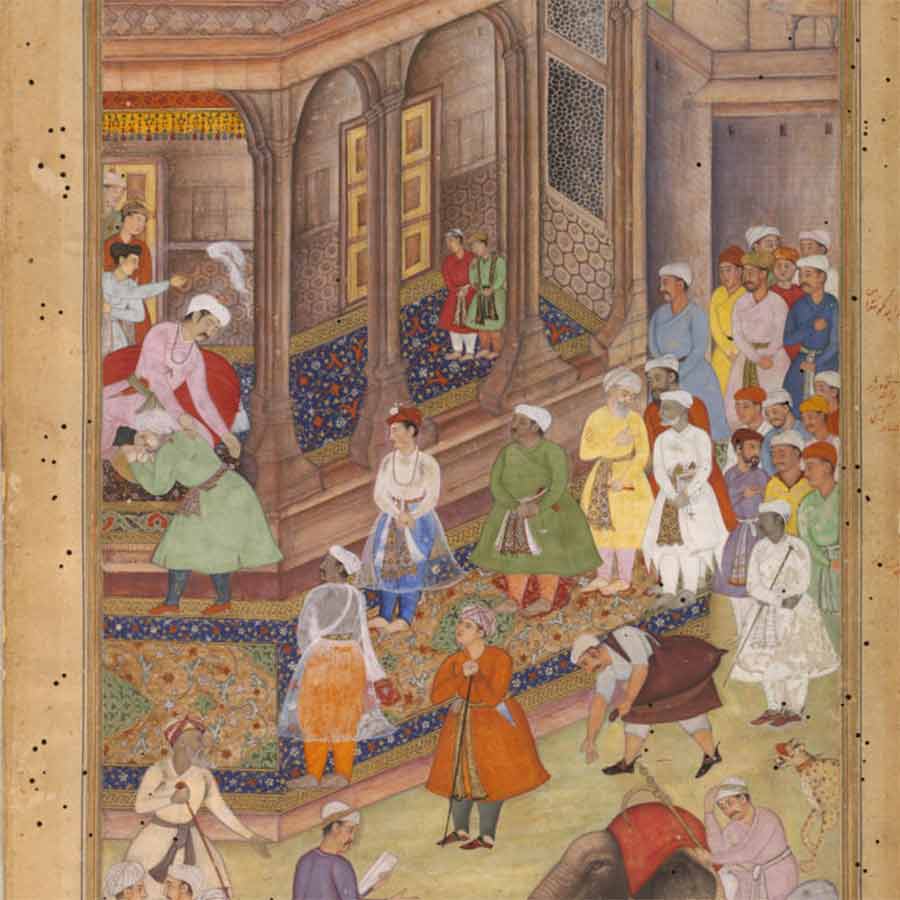

এ কথা অনস্বীকার্য, আধুনিক ইতিহাসচর্চার যে ধারা তা শুরু হয় ঔপনিবেশিক আমলেই। কিন্তু সেই ধারার বিপদ হল, উপনিবেশের সপক্ষে যুক্তি সাজাতে ‘খলনায়ক’ খাড়া করা হয় সুলতানি ও মোগল শাসকদের। সুকৌশলে বুনে দেওয়া হয় সাম্প্রদায়িক ইতিহাসের বীজ। রাজনৈতিক স্বার্থে সেই বীজ আজ বৃক্ষের চেহারা নিয়েছে। এই দুঃসময়ে পেশাদার ইতিহাসবিদের কর্তব্য, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সুলতানি ও মোগল শাসনের মূল্যায়ন। মূলত প্রাচীন ভারত বিশেষজ্ঞ হয়েও মধ্যযুগ ও বর্তমান সময়ের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন কণাদ। পৃথ্বীরাজ চৌহানকে নিয়ে তৈরি একটি ছবির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তুলে ধরেন একাদশ-দ্বাদশ শতকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অস্থির রাজনীতি ও তুর্ক-আফগানদের আগমনের বিষয়টি। মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণ ভারতের ইতিহাসের অন্যতম যুগসন্ধিক্ষণ, সন্দেহ নেই। কিন্তু সুলতানি শাসন মানেই যে ধর্মীয় শাসন নয়, সে কথা ইতিহাসের তথ্যে স্পষ্ট। ‘সুলতানি শাসন এবং শরিয়ত’ প্রবন্ধে লেখক মনে করান, দিল্লির অধিকাংশ সুলতানরা ‘দীনদারি’র বদলে ‘জাহানদারি’কেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। হিন্দু শাসক বা ভূস্বামীদের প্রতি তাঁদের সার্বিক বৈরিতা ছিল না, হিন্দুদের উৎসব নিয়েও রাষ্ট্রীয় বিরোধিতা ছিল না। এই রাজনৈতিক দর্শন থেকে বিচ্যুত হয়ে ফিরোজ শাহ তুঘলক সুলতানি শাসনের ভিত আলগা করে দেন। ধর্মীয় গোঁড়ামির বদলে সামাজিক শান্তিশৃঙ্খলার গুরুত্ব বুঝেছিলেন আকবরও। তাঁর শাসনরীতির শিকড়ে ছিল সমন্বয় ভাবনা, যা আদতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও জনগোষ্ঠীকে সিংহাসনের অনুগত করে তোলে।

গত দশ বছরে অবশ্য এ সব ইতিহাসচর্চায় কোপ পড়েছে। তার ফল ভুগেছে ইতিহাসের পাঠ্যসূচি। দ্বিতীয় ভাগে ইতিহাসশিক্ষার ‘বিকৃতি’র বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছেন লেখক। সুকুমারী ভট্টাচার্য, মুকুন্দ লাঠ ও সর্বোপরি রোমিলা থাপরের (যাঁর বিরুদ্ধে লাগাতার কুৎসা করেছে গেরুয়া শিবির) কাজ নিয়ে তিনটি প্রবন্ধ আছে বইটিতে। শেষ প্রবন্ধটি আক্ষরিক অর্থেই যেন উপসংহার। জ্ঞানচর্চার মুক্ত পরিসর যে আদতে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য, সে কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন লেখক। এই প্রসঙ্গেই প্রেসিডেন্সি ও জেএনইউ-এর প্রসঙ্গ এসেছে। লেখক এই দুই প্রতিষ্ঠানেরই প্রাক্তনী। তাই এই প্রবন্ধের বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রের মধ্যে কোথাও যেন লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও ছাপ ফেলে গিয়েছে।

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)