ইদ মানেই উৎসবের আনন্দ। এই ছবিটা কখনও পুরনো হয় না। গত শতকের চল্লিশের দশকে পার্ক সার্কাস অঞ্চলের মধ্যবিত্ত পাড়ায় ছোটবেলা কাটিয়েছিলেন সাহিত্যিক আনিসুজ্জামান। তিনি স্মৃতিকথায় লিখেছেন, সূর্য অস্ত যেতে না যেতেই সকলে তৃষিত দৃষ্টি নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতেন চাঁদ দেখার জন্য। মনে হত, ছাদে উঠতে পারলে হয়তো আকাশের একটু কাছে পৌঁছনো যায়। কিন্তু ছোটদের সে অনুমতি ছিল না। সবার আগে ইদের চাঁদ দেখার উৎসাহের সঙ্গে ছিল এক অঘোষিত প্রতিযোগিতাও। প্রত্যাশিত দিনে চাঁদ দেখতে না পেলে পরদিন চাঁদ উঠবে ধরে নেওয়া হত। পরের সন্ধ্যায় চাঁদ উঠলে বাড়ির মেয়েরা খালিচোখে চাঁদ দেখে দোয়া-দরুদ পড়তেন। তার পর শাড়ির আঁচল ধরে সে দিকে আবার দেখতেন। কাপড়ের ভিতর দিয়ে দেখা গেলে বুঝতে হত, সেটা দ্বিতীয়ার চাঁদ। ইদের চাঁদটা আসলে উঠেছিল আগের সন্ধ্যায়, তাঁদের চোখে ধরা দেয়নি।

সকালে উঠে স্নান সেরে নতুন জামাকাপড় পরে নমাজ পড়তে যাওয়ার তাড়ার কথা জানিয়েছেন আনিসুজ্জামান। তাড়াটা আসলে ট্রামে চড়ে গড়ের মাঠে গিয়ে নমাজ পড়ার আকর্ষণের। অত লোকের মাঝে ময়দানে নমাজ পড়ার আনন্দই ছিল আলাদা। তবে দেরি হয়ে গেলে মসজিদেই নমাজ পড়তে হত। সেটা কারই বা মনে ধরে তেমন!

পোলাও কোর্মা জর্দা সেমাই দিয়ে অতিথি আপ্যায়নের সঙ্গে প্রীতি সম্মেলন— এই সে দিনও ছিল কলকাতার ইদের সংস্কৃতির অঙ্গ। গত শতকের চল্লিশের দশকে ভবানীপুরে সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী শামসুন নাহার মাহমুদের বাড়িতে আয়োজিত এক ইদের সম্মেলনে মধ্যমণি ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। বহু গণ্যমান্য অতিথির উপস্থিতিতে সে দিনের আসর কবি ভরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর গানে কবিতায় আর দিলখোলা হাসিতে। কৃষ্ণনগরে থাকার সময় এক বার জোব্বা আর পাগড়ি পরে চাঁদ সড়ক মসজিদে ইদের নমাজে শামিলও হয়েছিলেন কবি।

উৎসব মানে অসহায় সহনাগরিকের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালনও। বাইরে যে কোথাও থাকুন না কেন, প্রতি বছর রমজানের সময় নিজের শিকড়ে ফিরতেন উস্তাদ বিলায়েত খান। কোনও বছর সাহরানপুর, আবার কোনও বছর কলকাতার পার্ক সার্কাসে। দুঃস্থ, অনাথ, অসহায়দের নিজের পছন্দের পোলাও-বিরিয়ানি খাওয়ানো ছাড়াও সে সময় অনেক বয়স্ক মানুষের চিকিৎসার, এমনকি অনেক মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্তও করে দিতেন তিনি। এক বছর তো সঙ্গতিহীন বেশ কিছু যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীর সন্তানদের জীবিকা নির্বাহের সাহায্যে টেলিফোন বুথ খোলার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন।

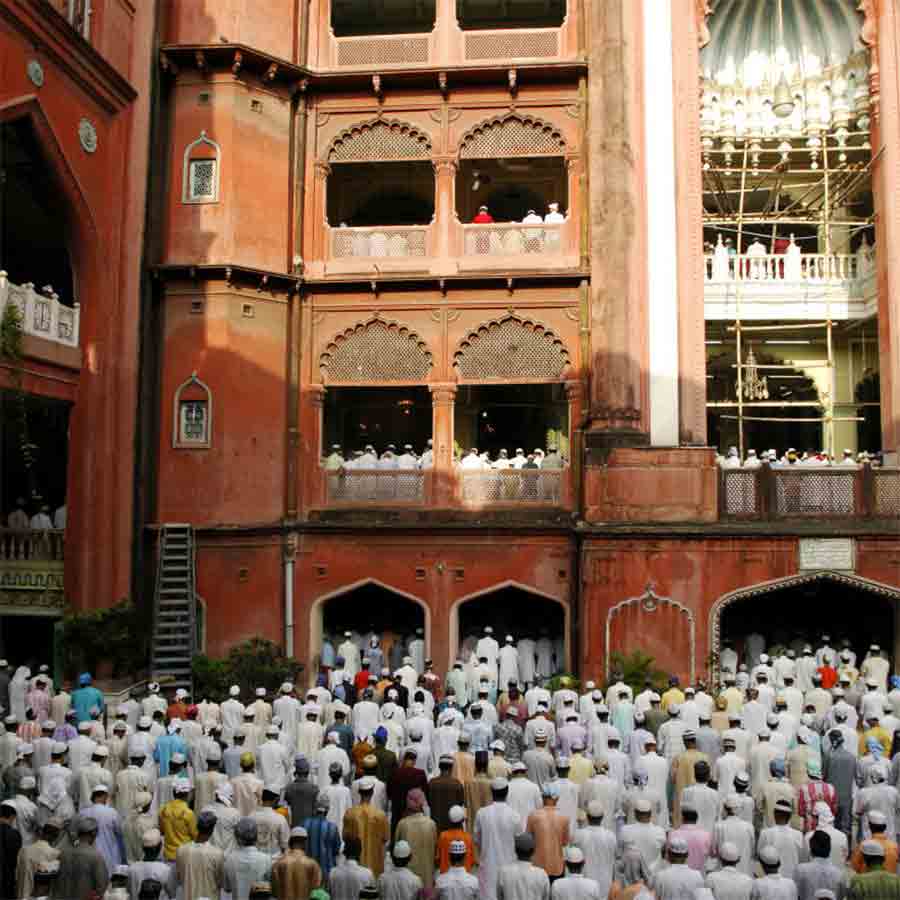

ইদের চালচিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যায় ময়দানে আফগান ‘আট্টান’ নাচের আসরের উল্লেখ ছাড়া। এই নাচের মধ্য দিয়ে পোক্ত হয় সামাজিক বন্ধনও। মানবিক সম্পর্কগুলিকে স্বাদে গন্ধে প্রার্থনায় উন্নত করতে আবারও সমাগত খুশির ইদ— প্রস্তুত হচ্ছে মহানগর। ছবিতে নাখোদা মসজিদে ইদের নমাজ।

১২৫ বছরে

তাঁকে ‘গীতাম্বুধি’ আখ্যা দিয়েছিলেন কবি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর গানে রবীন্দ্রনাথের ভরসার পাত্র হয়ে ওঠেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার (ছবি), দেড়শোরও বেশি গানের স্বরলিপি করেছিলেন। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সুবিনয় রায় নীলিমা সেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীর প্রণম্য শিক্ষকের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী এ বছর। পরিবারের প্রচেষ্টায় গড়া উদ্যাপন সমিতির উদ্যোগে আগামী ৪-৫ এপ্রিল বিকেল ৫টায় ত্রিগুণা সেন প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান ‘অগ্নিরক্ষার ঋত্বিক শৈলজারঞ্জন সঙ্গীত সায়হ্নিকা’। কলকাতা ও শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের নিবেদনে শৈলজারঞ্জন বিষয়ক প্রাসঙ্গিক পাঠ ও গান, রবীন্দ্রসঙ্গীতে টপ্পা ও সুরান্তর নিয়ে আলেখ্য, ভানুসিংহের পদাবলী অবলম্বনে ইন্দিরা দেবী-শৈলজারঞ্জন পরিকল্পিত ‘শোনো কে বাজায়’ নৃত্যনাট্য, পঞ্চাশের দশকে শান্তিনিকেতনি নৃত্যশৈলী অনুসরণে শ্যামা, এসরাজ-বাদন। শোনা যাবে ওঁর দুষ্প্রাপ্য রেকর্ডিং, হবে গ্রন্থ প্রকাশ।

মহাভাবস্বরূপিণী

পদাবলি কীর্তন বাংলা গানের প্রাচীন রূপগুলির একটি। প্রায় সহস্র বছর পুরনো এই গীতশৈলীতে আছে রাগ ও কীর্তনাঙ্গ তালের ব্যবহার, শ্রীমদ্ভাগবত ও লৌকিক কাহিনির জোড়ে সৃষ্ট ভক্তিরসসাহিত্য। ‘অষ্টনায়িকা প্রকরণ’ এই শৈলীর সঙ্গীতের একটি প্রকার, শ্রীমতী রাধার আট স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত তাতে। আটটি প্রকরণের প্রতিটিরও আটটি প্রকার, মোট চৌষট্টি প্রকার বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি প্রকার নিয়ে রচিত অজস্র বৈষ্ণব পদ। রবীন্দ্রভারতীর কণ্ঠসঙ্গীত বিভাগের শিক্ মিত্রের নির্দেশনায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার গোলপার্কের বিবেকানন্দ হল-এ আজ বিকেল সাড়ে ৫টায় এই নিয়েই অনুষ্ঠান, ‘বাংলার সহস্রাব্দের পদকীর্তন: মহাভাব-স্বরূপিণীর অষ্ট ভাব-প্রকরণ’— কথায়, গানে।

নব রূপে

জয়প্রকাশ নারায়ণের শতবর্ষ স্মারক মেলায় ময়দানে প্রথম মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা অবলম্বনে মঞ্জুশ্রী চাকি সরকারের ‘তোমারি মাটির কন্যা’। পরবর্তী কয়েক দশক জুড়ে এই নৃত্যনাট্য দেশ-দেশান্তরে সমাদৃত হয় তার অনুপম নৃত্যনির্মিতির জন্য, যার হাল ধরেছিলেন মঞ্জুশ্রী-রঞ্জাবতী এবং ইন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠী। দিল্লি দূরদর্শনের উদ্যোগে নৃত্যনাট্যটি রেকর্ড করা হয়, সৌভাগ্যবশত তার প্রিন্ট উদ্ধার করা গেছে। দেখানো হবে আজ ২৯ মার্চ সন্ধ্যা ৬টায় সল্টলেকের মৃত্তিকা-য়, মঞ্জুশ্রী সভাগৃহে। সার্বিক আয়োজনে ডান্সারস’ গিল্ড, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডান্স গ্ৰুপ ফেডারেশন। গিল্ডের এখনকার শিল্পীরা পরিবেশন করবেন বৃন্দনৃত্য; নৃত্যনাট্যটির নির্মাণপর্ব নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনাও হবে। এই সব কিছুই রঞ্জাবতীর জন্মদিন মনে রেখে, বেঁচে থাকলে একষট্টি হত ওঁর।

রাজ্য ও রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতির গুরুত্ব আছে কি না, সে তর্কে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিয়েছেন বামপন্থীরা। সেই তর্ককে পাশে সরিয়ে রেখে যে কতিপয় মানুষ উপলব্ধি করেছিলেন যে, শ্রেণিকে বুঝতে গেলে জাতের প্রশ্নটিকে অস্বীকার করা যাবে না, সন্তোষ রাণা তাঁদের মধ্যে এক জন। উত্তাল সত্তরের দশকে নকশালপন্থী রাজনীতি করেছেন, জেল খেটেছেন পদার্থবিদ্যার এই মেধাবী ছাত্র। পরবর্তী সময়ে বিধায়ক হয়েছেন, আবার সংসদীয় রাজনীতি থেকে সরেও এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ও তার সম্ভাবনা থেকে অবশ্য নজর সরাননি। আজ বিকেল ৪টায় মৌলালি যুব কেন্দ্রে সন্তোষরাণা স্মারক বক্তৃতা দেবেন সমাজতাত্ত্বিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বিষয়: পুঁজিবাদ, শ্রেণি-জাতি বিন্যাস ও পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ।

মঞ্চে সিজ়ার

“প্রাচীন রোমান চরিত্র ও ঘটনা-নির্ভর হলেও এ নাটকের প্রেক্ষিত ও চরিত্র আজও প্রাসঙ্গিক,” বলছিলেন কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। রাসবিহারী শৈলুষিক নাট্যদল তাঁর নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় মঞ্চস্থ করছে নতুন নাটক সিজ়ার, খ্রিস্টপূর্ব ৪৪-খ্রিস্টাব্দ ২০২৪। ১ এপ্রিল অ্যাকাডেমি মঞ্চে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। শেক্সপিয়রের জুলিয়াস সিজারকে বেছে নিলেন কেন? তাঁর উত্তর, মানবতার সংজ্ঞা যুগে যুগে পাল্টালেও ক্ষমতার চরিত্র কি আজও পাল্টাল, সেই অনুসন্ধানই এ নাটকে। গত দু’দশকেরও বেশি সময় ধরে নাট্যভাষায় নানা নিরীক্ষা করছে দলটি, এ বার যেমন আলোর ডিজ়াইন করছেন প্রেমেন্দুবিকাশ চাকি। অভিনয়ে শঙ্কর দেবনাথ অর্ণ মুখোপাধ্যায় লোকনাথ দে পদ্মনাভ দাশগুপ্ত অসীম রায়চৌধুরী অনির্বাণ ভট্টাচার্য প্রমুখ। পরবর্তী অভিনয় ১১ মে দুপুর ও সন্ধ্যায় অ্যাকাডেমিতেই।

জীবন উজ্জীবন

সলিল চৌধুরীর আত্মকথা জীবন উজ্জীবন প্রকাশিত হয় অধুনালুপ্ত প্রতিক্ষণ পত্রিকায়, ১৯৮৩-র জুলাই থেকে। ১৯৯৫ সালে গ্রন্থাকারে বেরোয় তা। ‘আনন্দপুর সলিল চৌধুরী জন্মশতবর্ষ সমিতি’ শিল্পীর শতবর্ষে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্যের শিরোনাম ভেবেছে, পূর্ণেন্দু পত্রী নামাঙ্কিত সেই ‘জীবন উজ্জীবন’ই। কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি (কেসিসি)-তে আগামী ২ থেকে ৫ এপ্রিল মহা সমারোহ: দিনভর আলোকচিত্র প্রদর্শনী, ওই ক’দিন বিকেল ৫টা-৭টা সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা। গৌতম ঘোষ কল্যাণ সেন বরাট হৈমন্তী শুক্ল ইন্দ্রাণী সেন শ্রীকান্ত আচার্য-সহ বিশিষ্ট গুণিজন বক্তা-তালিকায়, নানা দিনে। ২ এপ্রিল দুপুর ১২টায় উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে থাকবেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র সরকারও। সলিল চৌধুরীর মতো বহুমুখী প্রতিভাকে নিয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত এই আয়োজনে বড় পাওয়া: স্মৃতিচিত্রণ আর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে। ছবিতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল গুপ্তের সঙ্গে আলাপরত সলিল চৌধুরী।

কত অজানারে

গত অগস্ট মাসে দেবভাষা বই ও শিল্পের আবাসে যাত্রা শুরু করেছে ‘চিত্রলেখা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট’। এরই মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনী আয়োজনে এক সনিষ্ঠ শিল্পপরিসর গড়ে তুলেছে সে। সেই ছন্দ বজায় রেখেই ফেব্রুয়ারির শেষে গ্যালারি চিত্রলেখা-য় উন্মোচিত হয়েছে ‘সনৎ কর আর্কাইভ’-এর দ্বিতীয় পর্ব, বিশিষ্ট শিল্পীর সত্তর দশকের অপ্রচলিত ছাপাইছবির সম্ভার (ছবি) নিয়ে। প্রদর্শনীর শিরোনাম ‘এচিংস অ্যান্ড এনগ্রেভিংস’, চলবে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত, রবিবার ও অন্য ছুটির দিন বাদে রোজ দুপুর ২টো-রাত ৮টা। শিল্পীর এই পর্বের বেশ কিছু স্কেচখাতাও দেখা যাবে প্রদর্শনীতে, যার পাতায় পাতায় রেখাচিত্রে ধরা আছে প্রদর্শিত ছাপাইচিত্রের জন্মমুহূর্ত। আরও প্রাপ্তি— আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় প্রথম বছরের ‘চিত্রলেখা সনৎ কর স্মারক বক্তৃতা’য় শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, বলবেন ‘লিখনে চিত্রণে রক্তকরবী’ নিয়ে।

বিজয়িনী

রংপুরের মেয়ের ছোটবেলা কেটেছে রায়গঞ্জে। কলকাতা এলেন, তখন বয়স দশ। সেই কবে থেকেই সঙ্গী আবৃত্তিচর্চা, মঞ্চে ওঁকে শুনে আপ্লুত হয়েছেন শ্রোতারা, অগ্রজরা আশীর্বাদ করেছেন। পাশাপাশি শুরু অভিনয়, যুক্ত হন শাঁওলী মিত্রের সঙ্গে, নাথবতী অনাথবৎ-এর জন্মলগ্ন থেকেই সেখানে বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ। ১৯৮৫-তে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে অভিনয় করেছেন দশচক্র নাটকে। পঞ্চম বৈদিক থিয়েট্রন শূদ্রক নাট্যরঙ্গ রঙ্গপট, একে একে অভিনয় নানা নাট্যগোষ্ঠীতে, বিশিষ্ট নাট্যনির্দেশকদের পরিচালনায়। আর গান্ধার-এর প্রযোজনায় ওঁর একক অভিনয়ে জয় গোস্বামীর কাব্যোপন্যাস যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল তো এ শহরের স্মরণীয় অভিজ্ঞতাগুলির একটি। বিজয়লক্ষ্মী বর্মণের জীবন ও শিল্পযাপন নিয়ে তথ্যচিত্র করেছেন জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরভ ঘোষ, বিজয়ী: যাপনের পটকথা। আগামী কাল, রবিবার সন্ধে সাড়ে ৬টায় দেখানো হবে উত্তম মঞ্চে।

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)