যে কালো অন্তরে আলো

রহস্যময়ী দেবী কালিকা। তেমনই তাঁর পুজোর রাত। এই আঁধার রাতে কোনও বিপ্লবীকে আশ্রয় দেন পুরোহিত। দেবীর পা ছুঁইয়ে ম্যাচ জেতার শপথ করান ফুটবল কোচ। কবি তাঁর কবিতার অষ্টপ্রহরে পান অষ্টরূপা কালীর হাতছানি। স্বদেশব্রতী তাঁর বোনকে খোঁজেন মাতৃসাধনায়। অগ্নির সপ্তজিহ্বার অন্যতমা কালী। তাই আঁধার সমুদ্রে জেগে থাকে চিরন্তন জ্যোতির উদ্ভাস।

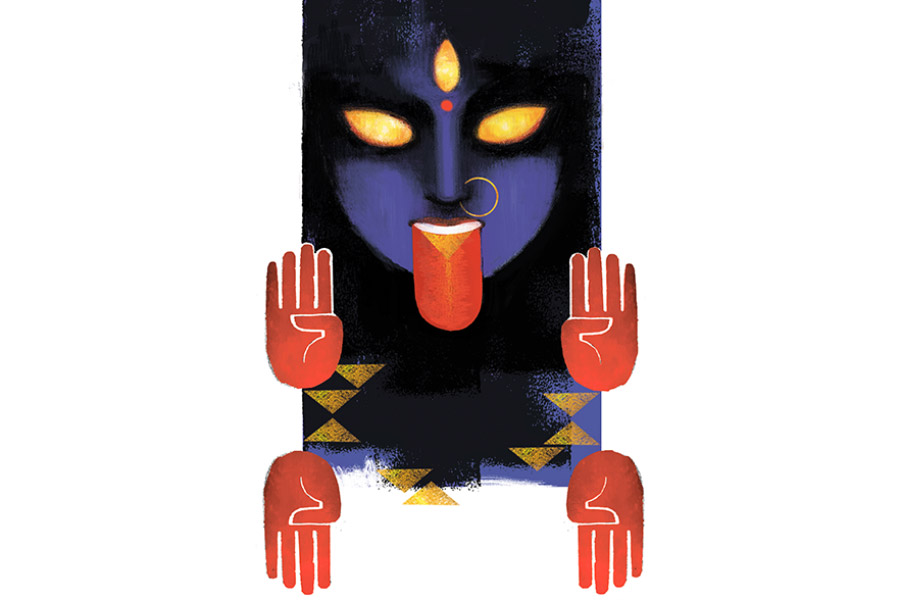

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

শহিদবেদি কিংবা নতুন কেউ

“অন্তহীন এক রাত্রির নাম শ্যামা যার ভিতরে জায়মান অনন্ত সকাল।/ সে ফেটে পড়ে আতশবাজির মতো, আবার আরোগ্যের মতো দেখা দেয় ললাটে;/ কোথাও কোনও ঘর নেই তার, এই পৃথিবীই পথ/ তার পায়ের নীচে, ক্রমাগত, শব পালটে হয়ে যায় শিব!”

দীর্ঘ দিন পর দেশে ফেরা তুহিন বসুর মনে গুঞ্জরিত হতে থাকে পঙ্ক্তিগুলি, যা কখনও তিনি নিজেই রচনা করেছিলেন। রচনা করেছিলেন, না কি অজান্তে উঠে এসেছিল ভিতর থেকে? উত্তরের খোঁজ তুহিনকে নিয়ে যায় সত্তর দশকের গোড়ার এক রাতে, যখন তিনি গোপন ডেরা থেকে ঘরে ফিরেছেন মাত্র এক দিনের জন্য, মায়ের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে। ঘরে ফিরে এলেও তিষ্ঠোতে পারছেন না, প্রতি মুহূর্তে ভয় এসে কড়া নাড়ছে। বিছানায় অসুস্থ মা, মেঝেয় ছোট ভাই-বোন দু’জন, দেওয়ালে ছবি হয়ে ঝুলছেন বাবা। মায়ের কিছু হয়ে গেলে ওই দুই কিশোর-কিশোরীকে দেখার কেউ নেই, আর পুলিশ তাঁকে হিড়হিড়িয়ে ঘর থেকে টেনে বার করছে দেখলে, মায়ের হার্ট অ্যাটাক হবেই। এই বিশ্বাসে ত্রস্ত তুহিন তখনই ফের গৃহত্যাগ করার সঙ্কল্প নিয়েও একটু থমকে যান, শ্যামাপূজার সন্ধ্যায় বাজি ফাটাতে রাস্তায় দাঁড়ানো ছেলেপুলেরা চিনে ফেলে যদি? আতঙ্ক থেকে পিছনের বাড়ির চন্দ্রজেঠুর শরণাপন্ন হন লুকিয়ে।

প্রতিবেশী চন্দ্রমাধব মুখোপাধ্যায় একটি ছাপাখানায় প্রুফরিডার হওয়ার পাশাপাশি পৌরোহিত্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং উপার্জন দু’দিক থেকেই অতি অল্প হলেও, দ্বিতীয় কাজটির সঙ্গে নাড়ির যোগ ছিল তাঁর। পড়শি যুবকটিকে হামাগুড়ি দিতে দেখেছেন তিনি; কোন বিপ্লবের স্বপ্নে এই প্রজন্ম বুঁদ চন্দ্রমাধব বুঝতেন না, তবে সারা দিন ঘাড় গুঁজে বানানের ভুলচুক ধরার পরে মাস গেলে ওই ক’টা টাকা হাতে এলে তাঁরও মনে হত যে, বিপ্লব হওয়া দরকার। তবে যেখানে চাইলে একটা নতুন ধুতি মেলে না, সেখানে বিপ্লব আসা কি এতই সহজ! ভাবতে ভাবতে চন্দ্রমাধব কাচা ধুতি আর উত্তরীয়তে সাজিয়ে দেন যুবাকে, এবং পুরোহিতের বেশে বিপ্লবীকে বেশ অচেনা লাগছে দেখে পুলক বোধ করেন।

সে বারে দু’টি কালীপূজা ধরা ছিল চন্দ্রমাধবের। তুহিন সঙ্গে থাকায় খানিকটা সুবিধেই হল তাঁর, প্রথম পুজোটির পরে। আগের বছর যে ছেলেটি পুরোহিতের প্রাপ্য বাঁধাছাঁদা করে এনেছিল, সে বেশ কিছু জিনিস গাপ করে দিয়েছিল, এ বার তুহিনের হাতে পুঁটুলি দিয়ে নিশ্চিন্তে একটি ক্লাব থেকে অন্য ক্লাবের শ্যামাপূজার দিকে হাঁটছিলেন চন্দ্রমাধব।

“কাল সকালে মাকে ডাক্তার দেখিয়েই চম্পট দেব। আজ দীপাবলি বলে হল না।” পঞ্চাশ বছর আগেকার শহরতলির প্রায় নিষ্প্রদীপ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তুহিন বললেন।

“পালিয়ে পালিয়ে কত দিন থাকবি? এ বার একটা চাকরি-বাকরি নিয়ে মা, ভাই-বোনকে দেখ। যে যুদ্ধ খাওয়াবে না, সেই যুদ্ধ লড়ে লাভ কী?”

“আপনিই বা কালীর পুজো করেন কেন প্রতিবছর? এই যে মুখের থুতু আঠা করে এত মন্ত্র পড়লেন এত ক্ষণ ধরে, কী পেলেন তা তো দেখলাম।”

চন্দ্রমাধব জোরে হেসে উঠলেন, “দেবে কেন, সব যে তোর মতো নাস্তিক।”

“মানে?”

“ওরে, ‘কালী-উমা-চণ্ডী’ সব মুখে, বৌকে পিয়োর সিল্ক দিয়ে মাকে জনতা শাড়ি দেয় না হলে? প্রশ্ন করলে বলবে, ‘পরবে তো চন্দ্র ঠাকুরের বৌ’। যদি বিশ্বাসই করো যে মা নেই, মাকে দেওয়া মানে পুরুতের বৌকে দেওয়া, তবে দাও কেন?”

“আপনি যাদের নাস্তিক বলছেন তারা নাস্তিক নয়, ভণ্ড। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, যে কালী খাওয়ায় না, তার পুজো করেন কেন?” তুহিন থামিয়ে দিলেন জেঠুকে।

চন্দ্রমাধব হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, “মা কি আমার নিজে খেতে পায় যে, সন্তানকে খাওয়াবে? মাকেই তো কবিরা, ‘ক্ষুৎক্ষামা’ রূপে দেখিয়েছেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর একটা কবিতা আছে, ‘ভিখারিণী’ বলে, পড়ে দেখিস, “… তোরই মতো কালো মেয়ে,/ রূপসী বা তোরও চেয়ে,—/ হয়তো এমনি কোনো দুখে/ ফেলিয়া কটির বাস/ হেসে উঠে’ অট্টহাস/ পা দিয়ে দাঁড়াল শিব-বুকে।/… তখন বিশ্বের লোক/ চমকি মেলিয়া চোখ/ আনে পূজা শত-উপচার;/ বলে—এ কি রূপরাশি/ তিমিরে তিমির-নাশী!/ দয়াময়ী তুমি মা আমার/”… শুনে কালো মেয়ে হাসে,/ ভুবন ভরিয়া ত্রাসে/ তাথৈ তাথৈ নেচে ধায়;/ কপালের দুঃখ যত/ অনল-গিরির মতো/ কপাল ভাঙিয়া বাহিরায়।’ ”

তুহিন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন চন্দ্রমাধবের আবৃত্তি শুনে। ওঁর ঘোর কাটিয়ে জেঠু নিজেই বললেন, “প্রুফরিডার তো! অনেক কিছু পড়তে পড়তে কিছু কিছু মনে থেকে যায়।”

“আপনার মনে যা আছে সেগুলো আমারও মনের কথা। আমরাও সিস্টেমের বুকে পা দিয়ে দাঁড়াতে চাই, অন্ধকার দিয়েই নাশ করতে চাই অন্ধকারকে, প্রমাণ করতে চাই যে কপালের দুঃখ আসলে কপালে থাকে না, যক্ষের সিন্দুকে…”

সেই অমাবস্যার রাতে তুহিন কথা শেষ করার আগেই মাটি ফুঁড়ে দুই ছায়ামূর্তি এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল আর তাদের হাতের দেশি পিস্তলের গুলি তুহিনকে স্পর্শ করার আগেই চন্দ্রমাধব নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন সন্তানসম যুবকটিকে। এক মিনিটের কম সময়ে ঘটে গিয়েছিল গোটা ঘটনাটা, কিন্তু পরের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ বছর পাশ্চাত্যে কাটালেও ওই কয়েক সেকেন্ড কখনও ওঁর মানসপথের বেশি দূরে যায়নি। দুই ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর জোরে চিৎকার করে উঠতে গিয়েছিলেন তুহিন, কিন্তু চন্দ্রজেঠু ওঁকে জোর করেন ওই স্থান ছেড়ে দ্রুত চলে যেতে। প্রুফরিডার তথা পুরোহিত চন্দ্রমাধব তত ক্ষণে ভুলে ভরা পৃথিবী থেকে মহাপৃথিবীতে উত্তরণের পথ পেয়ে গেছেন। রাস্তায় শায়িত অবস্থাতেই বলে যাচ্ছেন, “…করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম/ কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম/ সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ খড়্গ বামাধোর্ধ্ব করাম্বুজাম/ অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্ধ্বপাণিকাম... তুই পালা এখান থেকে, আমার কথা ভাবিস না। চন্দ্র-সূর্য-অগ্নি যাঁর ত্রিনেত্র, তিনি আমায় দেখবেন। তুই পালা...”

সেই সময় শহরতলিতে এত ইট-কাঠ-কংক্রিটের আধিক্য ছিল না, মানুষের হাসি কিংবা কান্না প্রান্তর বা পুকুর ঘুরে ফিরে আসত মানুষের কাছে। কিন্তু এখন অনুভূতির পার্বণেও একা থাকা নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। চন্দ্রমাধব মুখোপাধ্যায়ের শহিদবেদি খুঁজে না পেয়ে, একটি বারোয়ারি কালীপূজার মণ্ডপে বসে তুহিন ভাবছিলেন, জেঠুর চলে যাওয়ার ঘটনাটা কি ওখানেই ঘটেছিল? পুরনো কিছুর চিহ্নমাত্র নেই, যাকেই জিজ্ঞেস করেন, সে পাল্টা জানতে চায়, “আপনি কি নতুন?”

তুহিন ক্লান্ত হয়ে ভাবছিলেন, কেন দু’-তিন বছর অন্তর তিনি ফিরে ফিরে আসেন, জায়গাটা খুঁজতে? কেন মানতে পারেন না যে, ঘটনার মতো স্থানটিও চলে গেছে কালের গর্ভে? মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে সেই কখন, হঠাৎ এক কিশোর একটি উত্তরীয় হাতে ওঁর সামনে এসে বলে, “জেঠু এটা আপনার তো? মাটিতে পড়ে ছিল।”

খানিকটা বিহ্বল হয়েই হাত বাড়িয়ে উত্তরীয়টা নেন তুহিন। একতলা-দোতলা বাড়ি আর নেই; এক দিকে হাইরাইজ়, অন্য দিকে বস্তি এই পাড়াটায়। উচ্চবিত্তরা সমষ্টিজীবন যাপন করেন না বোধহয় এখন, তাই বস্তির ছেলেমেয়েরাই আয়োজন করে এই বারোয়ারির। তাদেরই কেউ কি ওকে দিয়ে গেল এটা? কিন্তু এই উত্তরীয় ওঁর হতে পারে, এমন মনে হল কেন ছেলেটার? আচ্ছা, ঠিক এ রকম একটা উত্তরীয়ই চন্দ্রজেঠু ওঁর গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিলেন না, পঞ্চাশ বছর আগে? আজ আবার ‘জেঠু’ বলে ডেকে একটি কিশোর…

অলৌকিকত্বে কোনও দিনই বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু সেই অমানিশায় শিরদাঁড়া বেয়ে একটা স্রোত নামতে-উঠতে শুরু করল তুহিনের। তিনি টের পেলেন, শবারূঢ়া দেবী কী ভাবে সবার অলক্ষ্যে শিবারূঢ়া হয়ে উঠছেন, নিয়ত। সামনে তাকিয়ে দেখলেন, বঞ্চিতের, শোষিতের আরাধ্যা কালীকে। আর, কে জানে কেন, পঞ্চাশ বছরের আগেকার জেঠুকেও দেখতে পেলেন যেন। একটা চামর দুলিয়ে সেই তিমিরনাশী রূপরাশিকে আরতি করতে করতে জেঠু গাইছেন, “জয় মা ভবানী/ শঙ্করী শিবানী/ তুমি ছাড়া কে আছে আমার…”

মায়ের দিব্যি

“জীবনটাই একটা খোলা নর্দমা। সেখান দিয়ে যদি ভেসে যেতে হয় তবে সঙ্গে ব্লিচিং পাউডার রাখার কোনও দরকার নেই।”

এ রকম সব উৎপটাং কথার জন্য বিখ্যাত ছিলেন রাজু বিশ্বাস, ছোট-ছোট ক্লাবের কোচ হিসেবে ময়দানের অনেকেই যাকে চিনত। কিন্তু থার্ড ডিভিশন, ফোর্থ ডিভিশন ক্লাব গোটা মরসুমের জন্য যা দিত, তাতে হাঁড়িতে জল গরম হত না। রাজুদাকে তাই পেট চালানোর জন্য অফিস টুর্নামেন্টের সময় ‘অফিস’ ধরতে হত। তবে ক্লাব কিংবা অফিস নয়, রাজুদার মূল রোজগারের জায়গা ছিল পাড়া চ্যাম্পিয়নশিপগুলো, যেখানে অনেক পড়তি বা উঠতি খেলোয়াড়ই খেপ খেলে থাকে। ওই সব টুর্নামেন্টের ভিতরের কথা ছিল, ‘ট্রোফি দাও, টাকা নাও’। মানে, গোটা টুর্নামেন্টে দারুণ খেলে যদি দল ফাইনালে হেরে যায় তবে সাকুল্যে পাঁচ হাজার নিয়ে ফিরতে হবে কোচকে আর যদি কাপ এনে দিতে পারে তবে দশ-পনেরো পাওয়া কোনও ব্যাপার নয়। ‘ধন্যি মেয়ে’র সেই শিল্ড ম্যাচের মতো অনেক ‘ফাউল ইজ় ফেয়ার’ চলত ওই ‘অশোক পাল মেমোরিয়াল’ কিংবা ‘স্মৃতিকণা ধর স্মরণে’ টুর্নামেন্টগুলোয়, আর তাতে জেতার জন্য মরিয়া রাজুদা মা কালীর পা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করাতে শুরু করলেন প্লেয়ারদের। যৌবনে নাকি কালীপুজোয় অঞ্জলি দিতে গিয়ে পাশে দাঁড়ানো মেয়েটির দিকে বার বার তাকানোর কারণে অনেক ধাতানি খেয়েছিলেন উনি। এটা বলা বাহুল্য গল্পই, কিন্তু নৈহাটি বা চন্দননগর একের পর এক পাড়া-কাপ জিতে অভাবের আগুনে জল ঢালতে চাওয়া রাজুদার ওই, ‘মায়ের পা ছুঁয়ে দিব্যি কর, মাঠে জান দিয়ে দিবি!’-টা জলজ্যান্ত সত্যি। যত দিন যেতে লাগল, রাজুদা কাউকে বাবার নামে, আবার কাউকে বা ছোটবোনের নামে শপথ করাতে শুরু করলেন। আসলে রাজুদা তখন কোনও কোনও ক্লাবের থেকে পঁচিশ হাজার টাকা অবধি চাইতে শুরু করেছেন। নব্বই দশকের মাঝামাঝি অঙ্কটা ‘বিপুল’ বললেও অত্যুক্তি হয় না। যারা খেপ খেলত তারাও টাকার জন্যই খেলত, কিন্তু ট্রোফি পাইয়ে দিলে বিরাট কিছু ইনাম তাদের ভাগ্যে জুটত না। তার উপরে একটা পাড়া টুর্নামেন্টের জন্য অতটা পণ করতে রাজি ছিল না কেউই, হাঁটুতে চোট লেগে, সারা সিজ়ন বসে যেতে হয় যদি? যত দিন যাচ্ছিল, রাজুদা তাই অপ্রিয় হয়ে যাচ্ছিলেন প্লেয়ারদের কাছে।

রাজু বিশ্বাস অবশ্য থোড়াই পরোয়া করতেন অন্যের পছন্দ-অপছন্দের। মারি অরি পারি যে কৌশলে, ওঁর জীবনের মন্ত্র তখন। কিন্তু সেই অশ্বমেধের ঘোড়া থেমে গেল, রাজুদারই ফেভারিট, বিল্টু মণ্ডলের সামনে। বিল্টুকে কালনা কিংবা কাটোয়া কোথাও থেকে একটা আবিষ্কার করেছিলেন রাজুদা। তীব্র গতি এবং ডান আর বাঁ, দু’পায়েই গোলা শট ওকে আলাদা করে দিয়েছিল সবার থেকে। রাজুদা নিজেই গর্ব করে বলতেন “অপোনেন্টের ডিফেন্স যদি হয় বেলজিয়ামের কাচ, তবে বিল্টু আমার কাচকাটা হিরে।” কিন্তু সে বার কোয়ার্টার ফাইনালের পরে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া বিল্টু সেমিফাইনাল ম্যাচে রীতিমতো ধ্যাড়াল। বরাতজোরে তবু জিতে গেল রাজুদার টিম আর ফাইনাল ম্যাচে নামার আগের রাজুদা বিল্টুকে দিয়ে কালীর পা ছুঁইয়ে বলালেন, “গোল করে জেতাতে না পারলে ফিরে এসে মাকে দেখতে পাব না।” ফাইনাল ছিল কালীপুজোর দিন দুপুরেই, তাই দলের অনেকে চুপিচুপি বারণ করেছিল বিল্টুকে ওই কথাগুলো বলতে। কিন্তু সে কারও বারণে কর্ণপাত না করে, রাজুদা যেমন বলতে বলছিলেন, ঠিক তেমনটাই বলল।

‘বিল্টুরও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি?’— যারা ভাবছিল তাদের চিন্তার জাল ফাঁসিয়ে দিয়ে সে দিন চুঁচুড়ায় হ্যাট্রিক করল বিল্টু। আর ম্যাচের শেষে ওকে মাথায় তুলে নাচানাচির পর যখন সবাই মিলে নৈহাটির চব্বিশ-ফুটের কালী দেখতে যাওয়ার প্ল্যান করছে, বিল্টু বলল যে সে যেতে পারবে না।

“কিন্তু যাবি না কেন?” রাজুদা জিজ্ঞেস করলেন।

“মা মারা গেছে আজ পাঁচ দিন। অশৌচের মধ্যে খেলতে চলে এসেছি, কারণ শ্রাদ্ধ করারও টাকা নেই। আপনি দেখুন না ফাইনালে তিনটে গোলের জন্য যদি অন্তত তিন হাজার দেয় আমায়।”

রাজুদা চুপ করে বসেছিলেন কথাটা শুনে। তার পর নাকি ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। কেউ বলে দশ, কেউ বলে নিজের হাতে আসা কুড়ি হাজারই রাজুদা সে বার দিয়ে দিয়েছিলেন বিল্টুকে।

আদতে কী হয়েছিল, তা ওই দু’জন ছাড়া আর কেউ জানে না।

তবে চুঁচুড়ার ওই টুর্নামেন্টের পর আর কখনও কাউকে দিয়ে মা কালীর পা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করাননি রাজুদা।

কালী থেকে কালিদাস

অন্তত পাঁচটা ভাষা বলতে, পড়তে এবং লিখতে জানতেন রুমা সেনগুপ্ত। লেখার প্রতি ভালবাসা অনেককে লেখক করে, রুমাকে তা নিয়ে গিয়েছিল সম্পাদনার দিকে। আর সম্পাদনা মানেই একটি লেখার ভিতরকার প্রাণতরঙ্গ অনেক পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

বিহারের একটি অখ্যাত শহরে শৈশব কেটেছিল তাঁর; সেই শহর বছরের তিনশো চৌষট্টি দিন অবাঙালি থাকলেও, কালীপুজোর রাতটায় বাঙালি হয়ে উঠত, কী ভাবে যেন। রুমার বাবা-কাকাও জড়িত ছিলেন সেই পুজোর সঙ্গে, যেমন ছিলেন আরও কয়েক ঘর বাঙালি। ভোগের খিচুড়ির সঙ্গে ওই অঞ্চলের মানুষদের মোটে পরিচয় ছিল না, ওখানে কালীপুজো শুরু হওয়ার আগে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা গেল যে, পূজা-সমাপনান্তে প্রসাদের লাইনে দেড়শো লোক দাঁড়িয়ে থাকলে তার ভিতরে একশো চল্লিশ জনই অবাঙালি। কলকাতায় থিতু হওয়ার পরে এক বার নিজের শৈশবের শহরে দু’দিনের জন্য গিয়ে রুমা দেখেছিলেন, আয়োজনে আড়ম্বর এলেও মগ্নতার চাঁদে ক্ষয় লেগেছে। মাইকে তারস্বরে বাজছে, “ম্যায় আয়ি হুঁ ইউপি বিহার লুটনে…” প্রাথমিক ভাবে একটু খারাপ লাগলেও ব্যাপারটা নিয়ে মজা করতেও কসুর করেননি রুমা। তাঁর মনে হয়েছিল, শ্যামা মা কেবল বাংলার ভক্তি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন কেন? সেই সূত্রে ওঁর মনে পড়ে গিয়েছিল চাকরির সূত্রে বলিউডের এক নায়িকার সঙ্গে প্রাক্-ইন্টারভিউ কথাবার্তার কথা। কলকাতার চলচ্চিত্র-বিষয়ক পত্রিকার তরফ থেকে ইন্টারভিউ নিতে চাইছেন শুনে সেই নায়িকা দাবি করেছিলেন, মা ভবতারিণীর একটি ছবি তাঁর জন্য নিয়ে যেতে হবে। নায়িকার প্রাক্তন বাঙালি প্রেমিক তাঁকে নাকি দিয়েছিল ওই ছবি। ‘ভবতারিণী’র কথা নায়িকা বলতে পারেননি, তিনি মায়ের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তা থেকে রুমা বুঝে নিয়েছিলেন।

রুমা বুঝে নিতে পারতেন, বুঝিয়ে দিতেও পারতেন খুব সহজেই। যেমন এক বার বাংলায় পূজিতা অষ্টকালীর সঙ্গে একটি দিনের আট প্রহরের তুলনা টেনে একটি কবিতার খসড়া করেছিলেন। আচমকা আক্রমণ করা কর্কট যখন মধ্যাহ্নেই সূর্যাস্ত নামিয়ে আনছে, তখন ওই হারিয়ে যাওয়া কবিতাটার কথা স্মরণ করতেন রুমা। তোড়ল তন্ত্রমতে অষ্টবিধ কালী, ‘দক্ষিণাকালী, সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী, মহাকালী, ভদ্রকালী, চামুণ্ডাকালী, শ্মশানকালী ও শ্রীকালী’ ছড়িয়ে আছেন ভূখণ্ড জুড়ে তার ভিতরে কোন প্রহরে কে কখন ডাক দেবেন এসে এই ভাবনা পেয়ে বসেছিল ওঁকে।

যে-কোনও অনুভূতির বারান্দা দিয়েই সাহিত্যে ঢুকে পড়তেন রুমা, শব্দে নিঃশ্বাস নিতেন। বিছানায় শায়িত অবস্থায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পদসঞ্চার’-এর একটি পঙ্ক্তি যেমন ওঁকে খুব অস্থির করে তুলেছিল। “বৈষ্ণবের চোখের জল তার জন্যে নয়। সে জানে সে শাক্ত…” এমন একটি কথা নারায়ণবাবু কেন লিখলেন, রুমা তল পাচ্ছিলেন না। রামকৃষ্ণ আর রামপ্রসাদের মতো চোখের জল ক’জন ঝরিয়েছেন, নিজেকেই জিজ্ঞেস করে যাচ্ছিলেন তাই।

তাঁর নোটস নিয়ে এম এ পরীক্ষা দিয়েছিল একটি ছেলে। সে হাসপাতালে ওঁকে দেখতে যেতে রুমা বললেন, “সেরে উঠে ঘরে ফিরি, কালীপুজো করব বাড়িতে।”

ছেলেটি ঘাড় নাড়ল, কিন্তু কিছু ক্ষণ পরই তার মনে হল, ওই হাসপাতালের বেডেই যেন কালীর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। রুমা এক বার বলছেন, “ভার্জিনিয়া উলফের ‘জ্যাকবস্ রুম’-এর একটা জায়গায় ‘ডার্কনেস ড্রপস্ লাইক আ নাইফ ওভার গ্রিস’ পড়লেই মনে হয় যেন অমাবস্যার রাত্রে আলোহীন শ্মশানে বসে লেখা”; আবার একটু পরেই বলছেন, “এক বার ঘোর মেঘাচ্ছন্ন আকাশের বুক চিরে ছুটে যাওয়া বজ্রশিখার পিছু পিছু আসা বজ্রপাতের শব্দ শুনে নিবেদিতা কেবল একটাই শব্দ বলেছিলেন, ‘কালী’।”

ছেলেটি উঠব উঠব করছে, রুমা বলে ওঠেন, “দেবীর শরীর থেকে অপরূপা দেবী কৌশিকী বেরিয়ে গেলে, পার্বতী নিজেই কৃষ্ণবর্ণা হয়ে গেলেন। পদ্মপুরাণ বা কালিকাপুরাণে ভিন্ন-কথা থাকলেও আমার মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর এই কথাটাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।”

কিছু না বললে খারাপ দেখায় বলে ছেলেটি বলল, “কেন?”

“কারণ তাতে পার্বতী-বন্দনা করার ছলে কালীর পুজোও হয়ে যায়। আরও বড় লাভ হল, কালীর সূত্র ধরে কালিদাসে পৌঁছে যেতে পারি।”

“মানে?” সব কিছু গুলিয়ে যাওয়া গলায় ছেলেটি জিজ্ঞেস করে।

“বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।/ জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ॥— পার্বতী যদি কালী না হন, এটা বলব কেমন করে?”

রুমা সেনগুপ্ত পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সেই ছেলেটির প্রায়ই মনে হয়, বাক এবং অর্থ অভিন্ন, তা তো কালিদাসই বলে গেছেন। স্মৃতি আর সেই বিকেলটাও যে অবিচ্ছেদ্য, সে কথা বলবে কে?

মৃত্যুঞ্জয়

হরেন্দ্রলাল চক্রবর্তীর শৈব পিতা নদীতীরে মাটির শিব গড়ে, বিল্বপত্রে পূজা করে ভোরের অপার্থিব আলোয় টোলের দরজা খুলতেন। কিন্তু তাঁর দীর্ঘাঙ্গী মা ছিলেন শাক্তবংশীয়। তপ্তকাঞ্চনা সেই নারীর ভর হত, বলত লোকে। ভর না হলে প্রায় নিরক্ষরা কেউ অমন সুন্দর উচ্চারণে অনর্গল সংস্কৃত মন্ত্র বলে চলে কী করে? পাড়ায় রটে গেল, কালীপুজোর রাতে তাঁর মুখে এসে বাসা বাঁধে এক ঘন তমিস্রা, আর শ্লোকের পর শ্লোক নির্গত হতে হতে হঠাৎ ফিনকি দেয় রক্ত। কে জানে, গভীর কোনও অসুখ থেকে মায়ের গলা দিয়ে রক্ত উঠে আসত হয়তো। বালকের কৌতূহলে হরেন্দ্রলাল সেই রক্তের উপর ঝুঁকে পড়ে আবিষ্কার করেছেন একাধিক রং। টাটকা রক্তের লাল সময়ের বেদনায় খয়েরি থেকে কালো হয়ে ওঠে, তা উপলব্ধি করার বয়স তখনও হয়নি হরেনের। এক বার পণ্ডিত পিতার মুখে তিনি শুনেছিলেন যে মুণ্ডক উপনিষদে, যজ্ঞাগ্নির সাতটি জিহ্বার একটির নাম ‘কালী’। পরে যজ্ঞের আগুনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হত, মায়ের মুখেও বোধহয় একাধিক জিহ্বা। একটি তিনি ব্যবহার করেন হরেনকে ভাত খেতে ডাকার সময়, অন্য একটি মন্ত্রোচ্চারণের সময়।

মায়ের ডাক শোনা অবশ্য বেশি দিন ভাগ্যে ছিল না হরেনের। এক দীপান্বিতা রাতেই মহাঘনঘোর মৃত্যুর উল্লাস বিষণ্ণ প্রহেলিকার সঙ্গে মিশে গিয়ে টান দেয় জীবনকে। চট্টলার সেই গৃহবধূ আঁচলে আগুন নিয়ে উঠোনের এ দিক থেকে ও দিক ছুটে বেড়াতে থাকেন শ্মশানচারী কালীর মতো। এক জন মাত্র ছুটে গিয়েছিলেন বাঁচাতে। তিনি হরেন্দ্রলালের বড়মামা অম্বিকা চক্রবর্তী। কালীপূজার রাতে বোনকে দেখতে এসেছিলেন দেশের মুক্তিব্রতে জীবন উৎসর্গ করা মানুষটি।

তার পর কত জল, কত রক্ত বয়ে গেল গঙ্গা-পদ্মা দিয়ে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম সৈনিক অম্বিকা তাঁরই সতীর্থ অনন্ত, গণেশ, কল্পনার মতো ভাঙা দেশের রাঙা ধুলোয় ‘উদ্বাস্তু’ পরিচয়ে কলকাতায় এসে দাঁড়ালেন। অকৃতদার মানুষটির ঠিকানা হল কলেজ স্ট্রিটের মেসবাড়ির একটি ঘর। কিন্তু প্রতিদিনকার শয়ন ওই হট্টমন্দিরে হলেও, কালীপুজোর রাত্রে ভাগ্নে হরেন্দ্রলালের জন্য মন হু-হু করে উঠত, ওই দিনটাই যে তাঁর সবচেয়ে আদরের বোনের চলে যাবার দিন। জীবন ফুরিয়ে আসে, মৃত্যুর ঘা তবু শুকোয় না কেন? প্রশ্ন বুকে নিয়েই বার্ধক্যের দোরগোড়ায় উপনীত অম্বিকা কলেজ স্ট্রিট থেকে দক্ষিণ শহরতলির বাসে চেপে বসেন এক কালীপুজোর রাতে। সেখানে, এক টুকরো নাবাল জমির উপরে কোনও রকমে একটি একচালা বানিয়েছে ভাগ্নে, এখনও তার মেঝেয় সিমেন্ট নেই, মাথায় কেবল অ্যাসবেস্টস।

তবু অধিক রাতে সেই বাড়িতে ঢুকে হরেন্দ্রলালকে পূজার আয়োজনে ব্যস্ত দেখে মনে গভীর প্রশান্তি জন্মাল অম্বিকার। মাতৃমুখী পুত্র মাতুলালয়ের সাধনার ধারাটুকুও নিয়েছে। কিছু খাওয়া হয়েছে কি না, জিজ্ঞেস করে ভাগ্নে। অম্বিকা জানান যে আজ রাত্রে হরেনের পাশে বসে তিনিও পুজো করবেন, খাওয়ার কথা ওঠে কোত্থেকে?

মায়ের মূর্তি সামনে নেই, ঘটেই মাতৃরূপ কল্পনা করে সারা রাত ধরে চলে মামা-ভাগ্নের মাতৃপূজা। অমাবস্যা বিথারিত হয়, প্রাণের পূজাস্থলীতে মিলে যায় চেতন-অচেতন-অবচেতন। নিকষ আঁধারে পথ হারিয়ে ডানা ঝাপটায় সাদা পেঁচা, বাদুড়ের গা ছুঁয়ে চলে যায় দোদোমার নিভন্ত স্ফুলিঙ্গ। অম্বিকার বন্ধ চোখের সামনে ভাসে বুকের রক্ত দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার অঙ্গীকার, কানে বাজতে থাকে মাস্টারদার কণ্ঠ, হৃদয়ের তন্ত্রীতে ঘা তোলে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর অনুবাদে স্বামীজির সেই কবিতা, যা তাঁদের মন্ত্র ছিল তখন, “…তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!/ কালী, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে।/ সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে/ কালনৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।”

পাশে বসে হরেন্দ্রলাল তখন গাইছেন, “তুমি যারে করো দয়া/ যে পায় তব পদছায়া/ জীবনে কী ভাবনা তাহার?/ মঙ্গল করো সবাকার মা গো, মঙ্গল করো সবাকার… ”

মৃত্যু আর জীবন, সন্ন্যাস আর সংসার একাকার হয়ে যায় সেই মুহূর্তে। ডানাভাঙা স্বাধীন দেশে সন্তানরা যত ক্ষণ ঘুমন্ত, মায়ের জাগ্রত না থেকে উপায় কী?

পুরনো সেই ঘোর নিয়েই নতুন এক ভোরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ান অম্বিকা। মহামহিম অস্তিত্বের এ পার-ও পার জুড়ে দিয়ে, আকাশে তখন ‘মাস্টারদা’ উঠছেন।

-

সইফ-কাণ্ড: বার বার নাম বদল বাংলাদেশি পরিচয় লুকোতে! পাঁচ মাস আগেই এ দেশে আসে ধৃত

-

ইক্কত, কাঞ্জিভরম, কাঠের পুতুল, দোসা! সাধারণতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতির ভবনে এক চিলতে দাক্ষিণাত্য

-

প্রেমিকার পরিবার বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ায় ঘরবন্দি, যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার মুর্শিদাবাদে!

-

আরজি কর আবহে ঘটা তিন ঘটনায় আগেই ফাঁসি! বাংলার পুলিশের চেয়ে কোথায় পিছোল সিবিআই?

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy

Log In / Create Account

We will send you a One Time Password on this mobile number or email id

Or Continue with

By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy