তাঁর মায়ের নাম মোহনদাস

তিনি মৃদুলা বেন গাঁধী। মহাত্মার নিত্যসঙ্গী ‘মনুদি’। এই নাতনিকেই মায়ের স্নেহে মানুষ করেছিলেন বাপু। নাথুরাম গডসের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে শেষ বিকেলে এই ছায়াসঙ্গীর কোলেই ঢলে পড়েছিলেন তিনি।

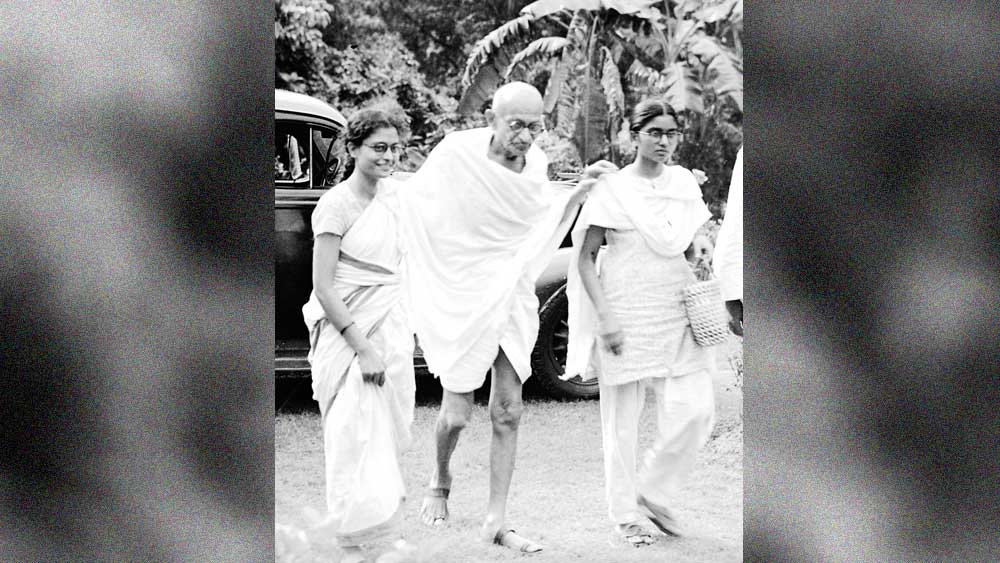

পরিব্রাজক: ক্ষমতা হস্তান্তরের রাজনীতি থেকে বহু দূরে। দুই নাতনি, মনু ও আভার সঙ্গে গাঁধীজি (আনন্দবাজার আর্কাইভ থেকে)

গৌতম ভদ্র

১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮, রাতের দিল্লি স্টেশন। সে দিন কস্তুরবা গাঁধীর চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী। স্টেশনে সদ্য মাতৃহারা রোগা-পাতলা এক যুবতী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছেন, ২০ বছর বয়স, নাম মৃদুলা বেন গাঁধী (১৯২৭-১৯৬২), তথা মনু। গুজরাতের ভাউনগরে তিনি ফিরে যাবেন। জিনিসপত্র সামান্য, সঙ্গে আছে একরাশ চিঠিপত্র আর কয়েক খণ্ড ডায়েরি। মাথায় ও মনে গত দু’বছরের স্মৃতির বোঝা চেপে বসে আছে। এক দুর্লভ সম্পর্কের জেরে এই উপমহাদেশের ক্রান্তিকালের নানা মুহূর্তের সাক্ষী মৃদুলা। ট্রেন দু’ঘণ্টা লেট, তুলে দিতে এসেছেন দেবদাসকাকা। কানের কাছে দেবদাস গাঁধী পইপই করে বলে দিচ্ছেন, ‘বেশি মুখ খুলো না, দরকারি কাগজপত্র সামলে, তোমার ডায়েরি কাউকে দেখিয়ো না। বয়স অল্প, বুদ্ধিতেও একেবারে পরিপক্ব নও।’

দেবদাস শঙ্কিত। মৃদুলা তথা মনুর মায়ের নাম যে মোহনদাস কর্মচন্দ গাঁধী। ঠিক তাই। মোহনদাস সবার বাপুজি, জাতির জনক হিসেবে বন্দিত। কিন্তু কেবলমাত্র মনুবেনের তিনি মাতৃসমা। মনু সে রকম মনে করত, আর বাপুও একেবারে মায়ের ভাবনা ও দাবিতে মনুকে স্নেহ ও শাসন করতেন। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি গুলিবিদ্ধ মোহনদাস অষ্টপ্রহরের নিত্যসঙ্গী মনুদির কোলেই ঢলে পড়েছিলেন। গুজরাতি সাপ্তাহিক ‘ভাব নগর সমাচার’-এ বেরনো মনুবেনের স্মৃতিচারণায় ‘বাপুজি’ তাঁর ‘বা’ হিসেবেই সম্বোধিত হন। মেয়ে আর মায়ের স্নেহাতুর সম্বন্ধের রেশ মৃদুলার সঙ্গে আজীবন থেকে গেছে।

সম্পর্ক বিচারে মৃদুলা তথা মনুবেন গাঁধীর নাতনি, করাচিতে কর্মরত ভাইপো জয়সুখলালের ছোট মেয়ে। মনুর বারো বছর বয়সে মা কুসুমবা মারা যান। ১৯৪২-এ ১৪ বছরের মনু কস্তুরবার কাছে সেবাগ্রামে চলে আসে। পড়াশোনা আর কাজকর্ম শিখবে, আশ্রমিক নিয়মানুসারে তার জীবন গড়ে উঠবে। ছোট মনু সবার প্রিয়, কস্তুরবার তো বটেই।

১৯৪২ সালের অগস্ট আন্দোলনের জেরে মোহনদাস-কস্তুরবারা পুণের আগা খান প্রাসাদে বন্দি। ৩১ অগস্ট সেবাগ্রাম আশ্রমের সব মহিলা আন্দোলনে যোগ দিলেন, সবচেয়ে কমবয়সি সত্যাগ্রহী মনু। জীবনে প্রথম শাড়ি পরে খুশি মনে মনু স্লোগান তুলে চকের মিছিলে গিয়ে কারাবরণ করে। পরে ১৯৪৩ এর মার্চে সরকার নাগপুরে বন্দি মনুকে পুণের আগা খান প্রাসাদে পাঠাল। কস্তুরবা অসুস্থ, সব সময় দেখভালের লোক দরকার, এক জন সঙ্গীও চাই। মনু জানে যে, ১৫ অগস্ট বাপুজির চিরসঙ্গী, একেবারে ডান হাত, মহাদেব দেশাই আগা খান প্রাসাদের অঙ্গনেই দেহত্যাগ করেছেন।

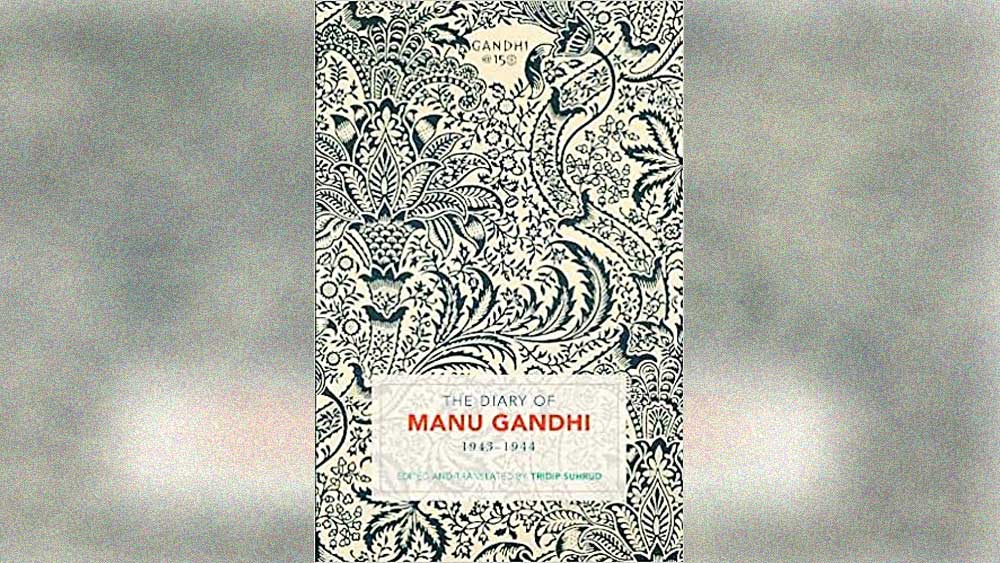

গাঁধী কুলপতি, পরিবারের সদস্য ও নিজের পরিকরদের উপর তাঁর নজরদারি ছিল। নারায়ণ দাসকে তিনি লিখেছিলেন যে, গাঁধীকুলে মনুর মতো মেয়ে খুঁজে পাওয়া ভার, স্বভাবগুণেই সে সেবিকা। কিন্তু গাঁধীর মতে, সেবা তো কর্মযোগ, কর্মযোগে সিদ্ধি পেতে গেলে অনলস সাধনা করতে হয়। আগা খান প্রাসাদে এই সাধনার অনুপুঙ্খ দিনওয়ারি খতিয়ান মনুর ডায়েরি (১৯৪৩-৪৪), যেন নিজের চোখে যাচাই করার হিসেববহি। ভাঙা গুজরাতিতে মনু দিনলিপি লিখছে, গাঁধী প্রতি পাতা পড়ছেন, প্রয়োজনে ভাষা সংশোধন করছেন, পড়ার শেষে পাতায় স্বাক্ষর করছেন। ন্যাশনাল আর্কাইভসে সংরক্ষিত এতাবৎকাল অপ্রকাশিত এই ডায়েরিটি ত্রিদীপ সুহরুদ সম্প্রতি সম্পাদনা ও ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪৬-৪৮ কালপর্বে গাঁধীর সান্নিধ্য নিয়ে মনুর ডায়েরির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ আশু প্রকাশিতব্য।

প্রাসাদে বন্দি কিশোরী মনুর দিনলিপি একাধারে কঠোর বিধিবদ্ধ, আবার মাধুর্যময়। ঘড়ি ধরে দিন-রাত কাজের হিসেবপঞ্জি। মৃত্যুপথযাত্রী কস্তুরবার পরিচর্যা করা, পথ্য তৈরি করা, সময়মতো ওষুধ খাওয়ানো, রোগীর শিয়রে বসে রাত জাগা। একটু মন খারাপ আর অভিমানের পালা চলে, পরে বাপুর সান্ত্বনা আর বা-এর স্নেহপরশ পাওনা হিসেবে ভাগ্যে জোটে। এই সব কথা ডায়েরির পাতায় আছে। তবে সাধনায় ফাঁকি চলবে না, মন, বুদ্ধি, শরীর সব সময় দুরুস্ত রাখতে হবে। পিয়ারেলালের কাছে ইংরেজি ভাষা, ভূগোল আর দেশের হালহকিকতের পাঠ নেয় মনু। গাঁধী নিজে শেখান গুজরাতি ভাষা ও গীতার শ্লোকের ব্যাখ্যা, মাঝে মাঝে ইংরেজি ব্যাকরণের দু’-একটি মূল নিয়ম।

ফরমায়েস মতো তুলসীদাসী রামায়ণের পর্ব বিশেষ বা গীতার শ্লোক মনু বা-কে পড়ে শোনায়, অশুদ্ধ পড়লে শ্রোতার কাছে টোকাও খেতে হয়। বিকেলের রুটিনে খেলা থাকে। ব্যাডমিন্টন প্রিয় খেলা, সুশীলা নায়ার মাঝে মাঝে সঙ্গী হন। মনুর শরীর ততটা মজবুত নয়, গাঁধী স্বভাবত চিন্তিত। তাঁর মতে, জীবনযাপনে শৃঙ্খলা আর রামনামে ভরসা থাকলে শরীর মজবুত থাকে।

কস্তুরবা মনুর বন্দিলিপি জুড়ে আছে। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪, শিবরাত্রির দিনে, বাপুর কোলে মাথা রেখে বা মারা যান। মনু দ্বিতীয় বার মাতৃহারা হল। সেবাগ্রামে মনুর হেফাজতে বা লাল পাড় দেওয়া একটা শাড়ি রেখেছিলেন, গাঁধীর নিজের হাতে তৈরি করা শাড়ি। পুলিশের নজরদারি এড়িয়ে কিশোরী মনু শাড়িটা এনেছিল। বা-এর ইচ্ছানুসারে সেই শাড়িটা পরিয়ে তাঁকে দাহ করা হল। মনু তার দায়িত্ব ভোলেনি। গাঁধী বুঝেছিলেন। চিতার আগুনে কস্তুরবার হাতের বালাগুলো পোড়েনি। ওই না পোড়া দু’জোড়া বালা আর বা-এর ব্যবহৃত তুলসীর মালা এবং দু’জোড়া চটি বাপু মনুকে দিয়েছিলেন। মনুর অকুণ্ঠ সেবা ও ভালবাসার স্বীকৃতি, সেবিকা হয়ে ওঠার প্রস্তুতিপর্বের সমাপ্তি সম্মান। ১৯৪৪-এর মার্চে গাঁধী বন্দিদশা থেকে মুক্তি পান। রিক্ত ও ক্লান্ত এক বৃদ্ধ তাঁর নাতনিতে গুজরাতে পাঠিয়ে দিলেন। পড়াশোনা করে ট্রেনিং নিয়ে তাকে নার্স হতে হবে, সেটাই মনুর যোগ্য জীবিকা।

১৯৪৬ সাল। তাঁর জীবনসত্যকে চরম পরীক্ষায় ফেলার জন্য গাঁধীজি নোয়াখালির পথে যাত্রা করলেন। উন্মত্ত দাঙ্গার দিনগুলিতে অহিংসা ও অভয় মন্ত্রের যাথার্থ্য বিচার হবে, এক অকুতোভয় সত্যাগ্রহীর অচিন্তনীয় যজ্ঞ শুরু করার ক্ষণ উপস্থিত। সত্যসন্ধ সত্যাগ্রহীর যজ্ঞসঙ্গী হওয়ার ডাক পেলেন উনিশ বছরের নাতনি, বাপুর মনুদি। ১৯ ডিসেম্বর নোয়াখালির শ্রীরামপুরে গাঁধীর শিবিরে মনু হাজির হলেন। মাতৃসমা বাপুজির আহ্বান।

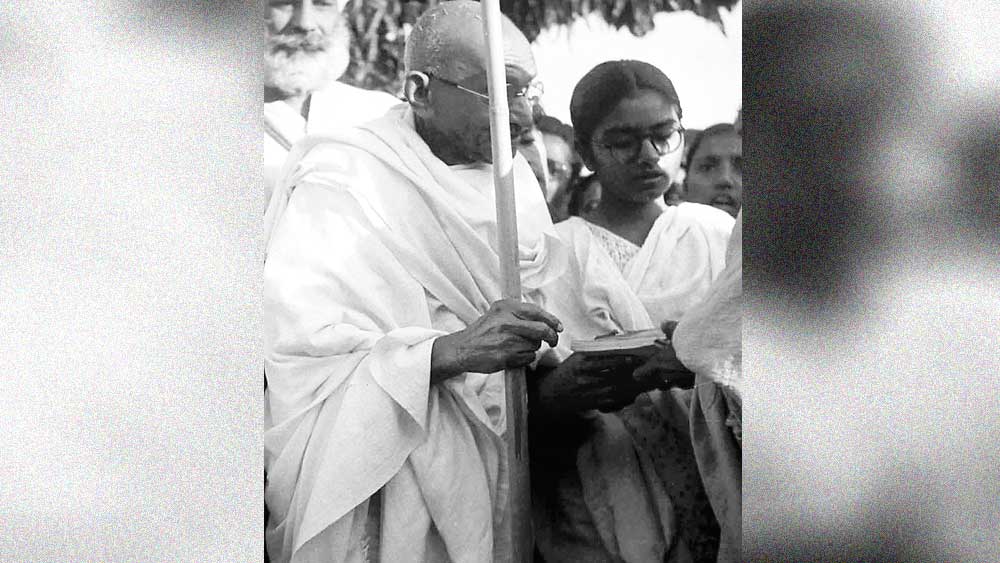

যজ্ঞে আহুতি দিতে কিশোরীটির বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। গাঁধী জানিয়ে দিলেন, নোয়াখালিতে তাঁর যাত্রাপথের নিত্যসঙ্গী দু’জন — মনু আর নির্মলকুমার বসু। গাঁধীর সঙ্গে মনু আছেন। আবার শুরু হল দিনলিপি লেখা। ওই দিনলিপির একটি রূপ পরে ছাপাও হয়েছিল। মূল গুজরাতি নাম ‘একলা চলো রে’, ইংরেজি অনুবাদ, ‘দি লোনলি পিলগ্রিম’। নির্মলকুমার বসুর পাশে মনুর দিনলিপি পড়া অন্য অভিজ্ঞতা— একই সময়ের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ, দুই ঝোঁকের প্রতিচ্ছেদের পরিসরকে যেন ছুঁতে পারছি। উত্তাল ভারতে এক বৃদ্ধ আর এক কিশোরীর অসম সম্পর্ক গড়ে ওঠার অনুপম দলিল ডায়েরিটি। গাঁধীর সব পরিচর্যা মনু করেন, গুজরাতি চিঠি পড়া আর গুজরাতিতে গাঁধীর উত্তরের শ্রুতিলিখন লেখার ভারও তাঁর উপর। নির্মলকুমারের দফতরে তো ইংরেজি ও বাংলা চিঠি জমা পড়ে। আগের মতো মনুর ডায়েরির পাতা গাঁধী রোজ স্বাক্ষর করেন। গুজরাতি শব্দ ঠাহর করেন, ডায়েরির প্রতিশব্দ হিসেবে ‘রোজনিশি’ বা ‘নিত্যনোন্ধ’ লেখা বিধেয়। মন্তব্য জুড়ে দেন, ‘বেশ ভাল লেখা, তবে একটু বড়।’

নোয়াখালির গাঁয়ে গাঁয়ে গাঁধী ঘুরছেন, রোজ সকালে নিত্যব্যবহার্য জিনিস গুছিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব মনুর। এক বার একটা বিপত্তি ঘটেছিল। গ্রাম নারায়ণপুরে দেখা গেল যে, বাপুর পা ঘষার পাথরটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আগের গ্রাম ভাটিয়ালপুরে ফেলে আসা হয়েছে। কোনও কথা নেই, তখনই বাপুর নির্দেশে জিম্মাদার মনু আগের গ্রামে একেবারে একা হেঁটে গেল, পাথর উদ্ধার করে দুপুর দেড়টার সময় নারায়ণপুরে ফিরে এল। ভয়ে, রাগে, অভিমানে আর খিদের জ্বালায় মনু সে দিন কেঁদে একশা। কান্না শুনে বাপু হেসে বলেন, ‘আরে এটাই তো পরীক্ষা, তুমি পাশ করেছ। আর কোনও দিন চুক হবে না, ভয়ও পাবে না।’ বিকেলে প্রার্থনা সভার পর আবার মনুকে বলেন, ‘একলা চলো রে তো রোজ গাও, গানের মর্মার্থ কতদূর বুঝেছ, তার পরীক্ষাটুকুও নিলাম।’

খুনসুটিও চলত। কার দাগা দিয়ে বাংলা অক্ষর বুলোনো ভাল, কে তাড়াতাড়ি বাংলা শেখে, তাই নিয়ে মনু-মোহনদাসের তকরার জমে উঠত, ভাষা-শিক্ষক নির্মল বসু হাসতেন।

গাঁধী কড়া অভিভাবক। তিনি যেন এক দক্ষ কুমোর, মনুর মতো মাটির তালকে চাকায় ঘুরিয়ে সুন্দর পাত্র তৈরি করবেন— মা হবার দায়িত্ব কি কম? এক বার মুখ ফসকে মনু সুহরাবর্দি বলে ফেলেছিল, গাঁধী ধমক দিয়েছিলেন। গভীর রাতে তিনি আনপড় মনুকে নানা বিষয়ে সবক দিতেন, ধমক-চমকও থাকত।

এক দিন প্রফেসর নির্মলকুমার বসু গাঁধীকে আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি নিয়ে বক্তৃতা দেন, গাঁধী চুপচাপ শুনে যান। সেই রাতেই মনুকে সবক দেওয়ার সুর বদলে ফেলেন বাপু। পরের দিন মনু আর নির্মল বসু নিজেরাই হাসাহাসি করে। তত দিনে মনুর ডায়েরির পাতায় ‘নির্মলবাবু’ নির্মলদা হয়ে উঠেছিলেন।

বাপুজির কথা সবাই শোনে, বাপুও শুনতে ও শিখতে সব সময় রাজি। ১৯৪৭-এর জানুয়ারি মাসের এক বাদলা দিনে পানিয়ালা গ্রামের প্রার্থনাসভায় ‘রঘুপতি রাঘব রাজা রাম’ গানটি গাইছিল মনু। গাইতে গাইতে কোন শৈশবে সুদামা মন্দিরের কথকের কাছে শোনা একটা ধুন তার মনে পড়ে। ধুনটি স্তবগীতির মধ্যে নিজের খেয়ালেই জুড়ে দেয় সে— ‘ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম/ সবকো সন্মতি দে ভগবান।’ গাঁধী চমৎকৃত ও উৎসাহিত। প্রার্থনাসভায় গাওয়া রামনামগীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায় ধুনটি।

নোয়াখালি তথা অন্যত্রও মনুর নাম ছড়িয়ে পড়ে। মহাত্মার বহুচর্চিত ব্রহ্মচর্য সাধনার সঙ্গিনী মৃদুলা, রাতে একই শয্যায় দু’জনে পাশাপাশি ঘুমোতেন, কুটিরের দরজা খোলাই থাকত। গাঁধীর চিন্তায়, স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ ব্রহ্মচর্য যজ্ঞ। যজ্ঞে সিদ্ধি পেলে ভারতব্যাপী সর্বজনীন শুদ্ধ অহিংসার পক্ষে কথা বলার একশো ভাগ হক জন্মায়। লুকোছাপা গাঁধীর অভ্যেস নয়, ব্যক্তি ও জনজীবনের অভ্যেসের পার্থক্যে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। জনসভায় জীবনচর্যার কিছুই তিনি গোপন করেননি, পরিকরদের সঙ্গে খোলাখুলি পত্রালাপ করেছেন। প্রায় সবাই ক্ষুব্ধ, স্টেনোগ্রাফার পরশুরাম বিদায় নিয়েছিলেন, যুক্তিবাদী নির্মলকুমার ঘোর সন্দিহান হয়ে উঠলেন। তবে মনুর আচরণে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর ও বিকার ছিল না, তার মায়ের সঙ্গে সে নিঃসঙ্কোচে শুয়ে থাকে। মনস্তত্ত্ববিদরা গাঁধীর ব্রহ্মচর্য সাধনা নিয়ে লিখেছেন ও লিখবেন, নারীবাদীরা ভাববেন, আকরের অভাব নেই। ত্রিপুরার হিমচরে অমৃতলাল ঠক্করের কথা শুনে মনু সাধনা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন, গাঁধীও রাজি হন, কোনও জোরাজুরি ছিল না। সেই সরে আসার মুহূর্তে মনু নিজের আচরণে বা গাঁধীর মনোভাবে ত্রুটি দেখেনি। এই বিষয়ে আমার আগ্রহ কম। শুধু জীবৎরাম কৃপালনির একটি প্রশ্ন কানে ভাসে, নিজের সাধনায় জিতেন্দ্রিয় গাঁধী কি মহিলা সঙ্গিনীদের কেবল ‘উপায় হিসেবে’ ব্যবহার করছেন না? সবাই তো গাঁধী নন, সবার তো মানসিক ভার গ্রহণের ক্ষমতা এক নয়।

হিংসাদীর্ণ নোয়াখালি, বাপুর গ্রামপরিক্রমা চলছে। অখ্যাত আলুনিয়া গ্রামের গায়ে ঢাকুরিয়া নদী, নদীর পরপারে এক অতিবৃদ্ধ কৃষকের সঙ্গে গাঁধী শুধু দেখা করতে গিয়েছিলেন। নৌকোয় পাঁচ মিনিটের পথ। তীরস্থ গাছের ছায়াঢাকা নদী, নীল আকাশ, শান্ত বিকেল, নৌকোর গায়ে শুধু জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওই অবসরেই মনুর কোলে মাথা দিয়ে গাঁধী শুয়েছেন, চোখ দু’টি বুজে এসেছে, কপালে মনুর হাত। গাঁধী পরিকরবৃত্তে দুই অসমবয়সির মধ্যে শান্ত সাহচর্যের বিরল চিত্র। মনুর মতে, নৌকোয় ওই ক্ষণিক সাহচর্যই তার ভান্ডারে রাখা নোয়াখালি তীর্থযাত্রার শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকণা।

১৯৪৭ সালে মার্চে নোয়াখালির কাজকর্ম অসমাপ্ত রেখে দাঙ্গাবিধ্বস্ত বিহারে চলে গেলেন গাঁধীজি। বাকি জীবনের শেষ দশ মাসে গাঁধীজির চক্রমণের শেষ ছিল না। বিহার, পঞ্জাব, কাশ্মীর, দিল্লি, কলকাতা, আবার দিল্লি। এই চক্রমণে মনু তাঁর নিত্যসঙ্গী, একনিষ্ঠ সেবিকা, বৃদ্ধের যষ্টি। মনু রোজ ডায়েরি লেখে, কিন্তু গাঁধী আর রোজ তার ডায়েরির পাতা পড়ে সই করার ফুরসত পান না। সময়ের চাপ খুব। এক পক্ষে, সদ্যযুবতী মনুকে বিয়ে করতে গাঁধী-সচিব পিয়ারেলাল উৎসুক, কিন্তু পিতৃস্থানীয় শিক্ষকের প্রেম সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিল মনু। মনুর উপর গাঁধীর ঐকান্তিক নির্ভরতা গাঁধীর মহিলা-পরিকরদের মধ্যে ঈর্ষার সৃষ্টি করেছে। নির্ভয়া সত্যাগ্রহী আসতুস সালামকে বাপু ধমক দিয়েছিলেন। অন্য পক্ষে, লোকের যাওয়া-আসার শেষ নেই, মিটিং চলছেই, কেষ্টবিষ্টুদের ভিড়ে কোনও রকমে জায়গা করে মনু ক্ষীণকণ্ঠ বাপুর কথা নোট করে। বাপুও অসুস্থ। ভোর ছাড়া ব্যক্তিগত চিঠি লেখা আর ঐকান্তিক কথা বলার কোনও অবকাশই গাঁধীর নেই।

মনুর এই সময়ের রোজনামচার পাতায় গাঁধী বিষাদক্লান্ত। তাঁর নানা উক্তি আছে, সে সব যেন এক রিক্ত সেনাহীন সেনাপতির আক্ষেপ, চোখের সামনে সব আদর্শ ধ্বস্ত হতে দেখা দর্শকের হাহাকার। মনু সবই টুকে রাখে। গাঁধী ভাবেন, আবার নোয়াখালিতে ফিরে গিয়ে সত্যসাধনা শুরু করবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সম্ভব হয় না। আসন্ন মৃত্যুর দিন গোনেন গাঁধী। মনু শোনেন আর লেখেন। রোগে ভুগে নয়, বরং আততায়ীর গুলিতে ইষ্টনাম উচ্চারণ করতে করতে বাপু মরতে চান। মনুই সাক্ষী থাকবে।

৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮-এ মহাত্মা গাঁধীর ইচ্ছে পূর্ণ হয়, তৃতীয় বার মাতৃহারা হয় মনু।

গ্লোবায়নের গাবিয়ে ওঠা গোলকায়িত ইতিহাসে মৃদুলা বেনের দিনলিপি কি শুধু গাঁধীজীবনের আকর, শুধু সে ভাবেই তা পাঠ্য? প্রত্যক্ষদর্শীর ডায়েরিটি তো ভক্তিমতী সেবিকার লেখা, ভক্তিসাপেক্ষ। নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক নয়। এ কথা ঠিক যে, শেষের দিকে মনুর লেখা চকিতে গাঁধীকে মহাদেব দেশাইয়ের কথা মনে করিয়ে দিত। মনু সঙ্কুচিত হত, দেশাই তো দূরের কথা, শিক্ষাদীক্ষায় সুশীলা বা সুচেতার ধারেকাছেও সে নেই। গাঁধী তাকে আত্মবিশ্বাসী হতে বলতেন।

বাপুর মৃত্যুর পর মনু মহোবায় প্রায় নির্বাসিতের জীবন যাপন করেছে। ‘ভগিনী সঙ্ঘ’ বলে এক সংগঠন তার শেষ আশ্রয়, ৩৫ বছর ফুরোতে না ফুরোতেই মৃত্যু। তবে গাঁধী-সেবিকা মৃদুলা নিজের মনে ক্ষয় মানেনি, ইতিহাসের স্মৃতিভার বহন করেছে, সুযোগ বুঝলে তার কিছু ডায়েরি কথা ইতিউতি ছাপিয়েছে, কয়েক জন পরিকর নির্বাচিত ভাবে অনুবাদ করেছেন।

অনেক কাদা-রক্ত মাখা পথ হেঁটে পোরবন্দরের মোহনদাস, মহাত্মা হয়েছিলেন। তাঁর যাত্রাপথে সাধারণ ও অসাধারণ বহু মানুষের শ্রদ্ধা ও ক্ষোভ, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ সেই মাহাত্ম্যের রসদ ও রস হয়েছে। গাঁধী-জীবনের অনেক তন্তুই তাঁদের বৃত্তান্তে তৈরি। মনুর মতো সাধারণীর জীবন-পরিসরে গাঁধীর শেষ দিনের সঙ্কট-কথা বিধৃত হয়েছে, ওই পরিসর বাপুই গড়ে তুলেছিলেন। বৃহৎ কালের ফাঁকফোকরে দুই অসমবয়সির সহজ সাহচর্যের পরিসরকে স্ব-মাহাত্ম্যে স্বীকার করতে হবে, মহাত্মা গাঁধীর আত্মনির্মিতিতে তো মনুরও নিজস্ব দাবি আছে।

-

ধোনির বাড়িতে বেআইনি কার্যকলাপ, তদন্ত শুরু করল ঝাড়খন্ড সরকার, কী করেছেন মাহি?

-

‘ভারতপোল’! বিদেশে গা-ঢাকা দেওয়া অভিযুক্তদের ফেরাতে সিবিআইয়ের নয়া উদ্যোগ, কী সুবিধা মিলবে?

-

ভোট এবং ভাতের দাবিতে এ বার ইউনূসের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বার্তা বিএনপি মহাসচিব ফখরুলের

-

মণিপুরের চূড়াচাঁদপুরে অসম রাইফেলস, পুলিশের যৌথ অভিযান, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy

Log In / Create Account

We will send you a One Time Password on this mobile number or email id

Or Continue with

By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy