বিগ সায়েন্স। বৃহৎ বিজ্ঞান। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ধার করলে বলতে হয়, বিজ্ঞান এখন যাহা হইয়াছে। হ্যাঁ, বিজ্ঞান এখন সাবালক। এবং বড়। মানে এখন একই লক্ষ্যের গবেষণায় শামিল হন অনেক বিজ্ঞানী। আর নিকোলাস কোপার্নিকাস, গালিলেও গালিলেই, জোহানেস কেপলার বা টাইকো ব্রাহের যুগ নেই। নেই এক লক্ষ্যের পিছনে দু’-তিন জনের ছোটাছুটি। যেমন হয়েছিল স্পেশ্যাল রিলেটিভিটির ক্ষেত্রে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এবং অঁরি পঁয়েকারে-র মধ্যে। অথবা, জেনারেল রিলেটিভিটির লক্ষ্যে আইনস্টাইন এবং ডেভিড হিলবার্টের দৌড়। এখন জমানা বদলে গেছে।

এই নতুন যুগেও আসছে সাফল্য। তা ব্যক্তি-বিশেষের না হয়ে হচ্ছে সমষ্টির। হাতের কাছে উদাহরণ ভূরি ভূরি। ১৯৯৫ সালে আবিষ্কৃত হয় টপ কোয়ার্ক কণা। পদার্থের ক্ষুদ্রতম উপাদান হল কোয়ার্ক। তা আছে ছ’রকম। আপ, ডাউন, স্ট্রেঞ্জ, চার্ম, বটম এবং টপ। বাকি পাঁচ রকম কোয়ার্ক খুঁজে পাওয়া গেলেও ষষ্ঠটির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক সাধ্যসাধনার পর তার সন্ধান মেলে আমেরিকার ফের্মি ন্যাশনাল অ্যাক্সিলারেটর ল্যাবরেটরিতে। উদ্যোগে শামিল ক’জন? প্রায় হাজার জন বিজ্ঞানী। ২০১২ সালে ঘোষিত হল আর এক কণার আবিষ্কার— হিগ্স বোসন, ওরফে ঈশ্বরকণা। যা অন্য সব কণাকে ভারী করে দেয়। এক্সপেরিমেন্টে যোগ দিয়েছিলেন ক’জন গবেষক? শয়ে শয়ে বিজ্ঞানী। ২০১৬। ঘোষণা হল আর এক বড় সাফল্য। কী? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সন্ধান পেয়েছেন মহাকর্ষীয় তরঙ্গের, যার কথা ১৯১৬ সালে বলেছিলেন আইনস্টাইন। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ হল স্পেসটাইমের কাঁপন, যা তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে পড়ে। এখনকার রীতি অনুযায়ী, আবিষ্কারের খবর ছাপা হয় জার্নালে। পেপারের লেখক কত জন? প্রায় ১০০০ গবেষক, যাঁরা ছড়িয়ে রয়েছেন বিশ্ব জুড়ে, ১৩৩টি প্রতিষ্ঠানে। সাফল্যের প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে ওই হাজার জন গবেষক উল্লেখ করেছেন আগে প্রকাশিত ১১৮টি পেপারের। আর ১০০০ বিজ্ঞানীর নাম-ঠিকানা? ছাপা হয়েছে ছ’টি পৃষ্ঠা জুড়ে। পরীক্ষা চলাকালীন ওই হাজার জন বিজ্ঞানী নিজেদের মধ্যে চালাচালি করেছেন ৫০০০ ইমেল।

বৃহৎ বিজ্ঞানের দৌলতে বদলাচ্ছে স্বীকৃতির ধরন। যেমন, মহাকর্ষীয় তরঙ্গ আবিষ্কারের পরের বছরই ২০১৭ সালে ওই সাফল্যের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পান তিন জন বিজ্ঞানী— কিপ থর্ন, বারি বারিস এবং রাইনার ওয়েইস।

নোবেল তো তিন জনের বেশি কাউকে দেওয়া হয় না। নোবেল শুরু হয়েছে ১৯০১ সাল থেকে। ২০১২ সাল থেকে শুরু হয়েছে ব্রেকথ্রু প্রাইজ়। ২০১৬ সালেই ব্রেকথ্রু প্রাইজ় দেওয়া হয় মহাকর্ষীয় তরঙ্গ আবিষ্কারের জন্য। পান দু’জন নন, ১০০০ জন বিজ্ঞানীই। পুরস্কারের তিরিশ লক্ষ ডলার (নোবেল প্রাইজ় তো মাত্র ১১.৪৫ লক্ষ ডলারের) ভাগ করে দেওয়া হয় ১০০০ জন বিজ্ঞানীর প্রত্যেককে। নিউট্রিনো কণা পুরোপুরি ভরহীন নয়, অতি সামান্য হলেও যে তার ভর আছে, আর ছুটতে ছুটতেই যে তার ভোল পাল্টায়, এক নিউট্রিনো হয়ে যায় অন্য নিউট্রিনো, তা আবিষ্কারের জন্য ২০১৫ সালে নোবেল পান দু’জন বিজ্ঞানী— আর্থার ম্যাকডোনাল্ড ও তাকাকি কাজিতা। ব্রেকথ্রু প্রাইজ় কিন্তু ওঁদের সঙ্গে দেওয়া হয় বাকি আরও ১৩৭৫ জনকে। ওঁরাও ওই নিউট্রিনো কণা গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পুরস্কার দিয়ে রুশ ধনকুবের ইউরি মিলনর ঘোষণা করেছেন, “একটা বার্তা দেওয়া হল যে, ১০০ বছর আগের (পড়ুন নোবেল পুরস্কার শুরুর যুগের) তুলনায় বিজ্ঞান এখন অনেক বেশি যৌথ প্রয়াস। তা এখন আন্তর্জাতিক, বহুধাবিস্তৃত, বহু গবেষকের কাজ।” ব্রেকথ্রু প্রাইজ় কমিটির চেয়ারম্যান, স্ট্রিং থিয়োরি গবেষণার গুরু এডওয়ার্ড উইটেন বলেছেন, “নিউট্রিনো গবেষণাটির সঙ্গে যুক্ত সবাইকে অন্তত প্রতীকী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আমরা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছি।” ঠিকই বলেছেন মিলনর কিংবা উইটেন। বিজ্ঞান এখন বিশল্যকরণীর বদলে গন্ধমাদন।

তেমনই এক গন্ধমাদন অন্বেষণে নামছে আমেরিকা। বলা ভাল, ন্যাশনাল এরোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা)। প্রকল্পের নাম জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ। জে ডবলিউ এস টি বা সংক্ষেপে ওয়েব। ১৪টি দেশের হাজার হাজার বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়ার শামিল হচ্ছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম ওই মহা উদ্যোগে। ২৫ বছর ধরে তিলে তিলে তৈরি হয়েছে ওই দূরবিন। এই সিকি শতকে বার বার সংশোধিত হয়েছে এই প্রকল্পের ব্যয়ভার। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি যা ছিল ১০ থেকে ২০ কোটি ডলার, তা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০০০ কোটি ডলারে। ২০১০ সালে ‘নেচার’ জার্নালে ওই টেলিস্কোপ নিয়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের হেডলাইন ছিল, ‘দ্য টেলিস্কোপ দ্যাট এট অ্যাস্ট্রোনমি’। সত্যিই খেয়ে ফেলারই দশা! নাসা-র সাদা হাতি ওই দূরবিন প্রকল্পে এত অর্থ খরচ হয়েছে যে, ওই সংস্থার পক্ষে বিশ্বতত্ত্বের অন্য প্রকল্প হাতে নেওয়া সম্ভব হয়নি। ভাগ্যিস নাসা-র এই প্রকল্পে হাত মিলিয়েছে ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি (ইএসএ) এবং কানাডিয়ান স্পেস এজেন্সি (সিএসএ), না হলে এত দিনে গঙ্গাপ্রাপ্তি হত এ প্রকল্পের। যাই হোক, এখন ওই দূরবিন পুরোপুরি প্রস্তুত। এই সেপ্টেম্বরেই সাড়ে ছ’হাজার কিলোগ্রাম ওজনের টেলিস্কোপ লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে জাহাজে চেপে যাত্রা শুরু করবে। পানামা খাল পেরিয়ে তার গন্তব্য ফরাসি গায়নার কুরু। ওখান থেকে আগামী মাসে বা নভেম্বরে কোনও এক তারিখে এরিয়েন-৫ রকেটে চেপে ওই টেলিস্কোপ পাড়ি দেবে মহাশূন্যে। ২৫ বছরের প্রচেষ্টা সার্থক। তার পর প্রতীক্ষা, দিন গোনা। টেলিস্কোপ ঠিকমতো কাজ করবে তো? না করলে পঁচিশ বছর ধরে হাজার হাজার বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়ারের এত পরিশ্রম, আর হাজার কোটি ডলার খরচ, সব জলে। ১৪টি দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাই আজ চরম উৎকণ্ঠায়।

ওয়েব টেলিস্কোপকে বলা হচ্ছে হাব্ল স্পেস টেলিস্কোপের উত্তরসূরি। তার উৎস কোথায়? সে এক কাহিনি। পৃথিবীর আছে বায়ুমণ্ডল। গ্রহকে ঘিরে বিভিন্ন গ্যাসের আস্তরণ। যে সব গ্যাস এই গ্রহকে করেছে সুজলা সুফলা। প্রাণী বেঁচে থাকে বাতাসের অক্সিজেন প্রশ্বাসে গ্রহণ করে। এ যেমন সুবিধে, তেমনই অসুবিধেও অনেক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে জানার অসুবিধে। বিশ্বজ্ঞানের প্রধান সম্বল আলো, যা আসলে অনেক রকম মাপের তরঙ্গ। মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী কেবল কিছু মাপের তরঙ্গের আলো দেখতে পায়, অন্যগুলো দেখতে পায় না। বায়ুমণ্ডল, যা জীবের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য, তা আবার এক মস্ত প্রতিবন্ধক। তা অনেক মাপের তরঙ্গের আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে দেয় না। তবে সে সব আলো এসে পৌঁছলে প্রাণিজগৎ বাঁচত কি না, তার ঠিক নেই। কারণ অনেক তরঙ্গই প্রাণিদেহের পক্ষে ক্ষতিকর। যাই হোক, বায়ুমণ্ডল ভেদ করে অনেক তরঙ্গের আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় না, এটাই বড় কথা।

তা হলে উপায়? মানুষের জ্ঞানতৃষ্ণা কি অপূর্ণ থাকবে? আস্ত একটা মানমন্দির মহাশূন্যে বয়ে নিয়ে গেলে কেমন হয়? তা হলে তো আর বায়ুমণ্ডলের প্রতিবন্ধকতা থাকবে না! কিন্তু, গোটা মানমন্দিরকে কি মহাশূন্যে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব? কেন সম্ভব নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে ভি-২ রকেট জার্মান বাহিনী ব্যবহার করেছে, তা দেখলে মনে হয়, সেটা সম্ভব। ১৯৪৬। মার্কিন বিজ্ঞানী লাইমান স্পিৎজার একটি রিপোর্ট লিখলেন। শিরোনাম, ‘অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাডভান্টেজেস অব অ্যান একস্ট্রা-টেরেস্ট্রিয়াল অবজ়ারভেটরি’। রিপোর্ট তো হল, অর্থ জোগাবে কে? তা এল ৩১ বছর পরে, ১৯৭৭ সালে। নামা হল ‘লার্জ স্পেস টেলিস্কোপ’ তৈরির কাজে। পরে মহাশূন্যে ভাসমান ওই দূরবিনের নাম পাল্টে রাখা হল নতুন নাম, ‘হাব্ল স্পেস টেলিস্কোপ।’ প্রসিদ্ধ মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন পাওয়েল হাব্ল-কে সম্মান জানাতে।

১৯৯০ সালের এপ্রিলে মহাশূন্যে গেল হাব্ল স্পেস টেলিস্কোপ। তার পর ছবি তুলে পাঠাল। বিভিন্ন গ্যালাক্সির। কিন্তু সে সব ছবি অস্পষ্ট। গোলমাল কোথায়? আয়নায়। আয়না অমসৃণ। কতটা? মানুষের চুল যতটা মোটা, তার চেয়ে কম। তা-ই সমস্যা সৃষ্টি করছে। অনেকে ভাবলেন, বাতিল করতে হবে হাব্ল স্পেস টেলিস্কোপ। দূরবিন মেরামত করতে কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার খরচ। তা দিতে রাজি নয় মার্কিন কংগ্রেস। চার বছর আগে স্পেস শাটল চ্যালেঞ্জার উৎক্ষেপণের পরেই বিস্ফোরণ ঘটেছে। মারা গিয়েছেন সাত জন নভশ্চর। কংগ্রেস তাই মহাকাশ প্রকল্পে বিরূপ। তবু শেষমেশ এল অর্থ। স্পেস শাটল ‘এনডেভার’-এ চড়ে নভশ্চররা গেলেন আয়না সারাতে। ভাবুন এক বার! মহাশূন্যে যে টেলিস্কোপ আবর্তিত হচ্ছে, তা মেরামত হচ্ছে পৃথিবী থেকে গিয়ে। কঠিন কাজ সমাধা করে ফিরে আসেন তাঁরা। তার পর দারুণ দারুণ সব ছবি পাঠায় হাব্ল।

হাব্ল মহাশূন্যে যাওয়ার আগের বছর থেকেই তার উত্তরসূরি সন্ধানের কাজ শুরু হয়। আরও বড় আয়না নিয়ে কাজ করলে আরও দূরের বস্তু দেখা যাবে। আরও দূরের বস্তু মানে আরও অতীতে ফিরে যাওয়া। আলো এক সেকেন্ডে পাড়ি দেয় তিন লক্ষ কিলোমিটার পথ। সূর্য থেকে আলো পৃথিবীতে আসতে সময় নেয় আট মিনিট ২০ সেকেন্ড। সে কারণে আমরা সব সময় সূর্যকে দেখি তার আট মিনিট ২০ সেকেন্ড আগেকার অবস্থায়। এখন যদি কোনও কারণে সূর্যটা না থাকে, তা হলে আট মিনিট ২০ সেকেন্ড আমরা জানতেই পারব না যে, সূর্য ওখানে নেই। আট মিনিট ২০ সেকেন্ড সময়কাল ধরে আমরা দেখেই যাব যে, সূর্যটা ওখানেই আছে। তাই বলছিলাম, দূরের বস্তু দেখা মানে অতীত অনুসন্ধান। আট মিনিট ২০ সেকেন্ড তো কোন ছার, বিশ্বে এমন এমন গ্যালাক্সি আছে, যেখানকার আলো মহাশূন্যে পৌঁছতে সময় লাগে লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ (এক আলোকবর্ষ মানে, এক বছর সময়ে আলো যতখানি দূরত্ব অতিক্রম করে, অর্থাৎ ৯৪৬১০০০০০০০০০ কিলোমিটার)। মহাকাশে দূর-দূরান্তের গ্রহ-নক্ষত্র বা গ্যালাক্সির খবর পেতে তাই হাব্ল টেলিস্কোপ যথেষ্ট নয়।

১৯৮৯ সালের প্ল্যান কার্যকর হতে হতে ১৯৯৬ সাল। নাসা-য় তখন ‘ফাস্টার, বেটার, চিপার’ স্লোগান। তাই পরিকল্পনা করা হয়, নেক্সট জেনারেশন স্পেস টেলিস্কোপ (এনজিএসটি)-এর। ২০০২ সালে এনজিএসটি-র নাম পাল্টে রাখা হয় জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ। জেমস এডুইন ওয়েব ছিলেন নাসা-র অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত। মানে, নাসা-র স্বর্ণযুগে। অ্যাপোলো প্রকল্পে, যে উদ্যোগের ফলে মানুষের চন্দ্রাবতরণ, তার মূলে ছিলেন এই মানুষটি। তাঁকে সম্মান জানাতেই এই নামকরণ।

তত দিনে অবশ্য নাসা ঝেড়ে ফেলেছে ‘ফাস্টার, বেটার, চিপার’ স্লোগান। কারণ, ১৯৯৭ সালে পাঠানো মার্স পাথফাইন্ডার কিংবা সোজার্নার, ১৯৯৮ সালে পাঠানো লুনার প্রসপেক্টর (যা জল খুঁজে পেয়েছিল চাঁদে) দারুণ কাজ করলেও, ১৯৯৯ সালে পাঠানো ওয়াইড ফিল্ড ইনফ্রারেড এক্সপ্লোরার টেলিস্কোপ, মার্স ক্লাইমেট অরবিটার এবং মার্স পোলার ল্যান্ডার চূড়ান্ত ফ্লপ। নাসা বুঝতে পেরেছে, অর্থব্যয় কমালে কোনও মেগাপ্রজেক্ট সফল হবে না।

ওয়েব টেলিস্কোপ-এর মিশন? মোট চারটে উদ্দেশ্যে ওই টেলিস্কোপকে পাঠানো হচ্ছে। বিগ ব্যাং-এ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর প্রথম যে নক্ষত্র বা গ্যালাক্সি জন্মাল, তাদের থেকে বিচ্ছুরিত আলোর সন্ধান, তার পর সে আলো দেখে গ্যালাক্সির নাম ও বিবর্তন ব্যাখ্যা, নক্ষত্র এবং তার আশপাশে গ্রহরা কী ভাবে জন্মায় তা বোঝা, গ্রহমণ্ডল এবং প্রাণের উৎপত্তি সন্ধান। তার মানে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে দু’ধরনের তথ্য চাই— ‘ভেরি ফার অ্যাওয়ে’ এবং ‘ভেরি ক্লোজ়’। সুদূর অতীত বলতে ১৩৫০ কোটি বছর আগে, ব্রহ্মাণ্ডের বয়স যখন ২৫ কোটি বছর, তখন তৈরি হয়েছে নক্ষত্র কিংবা গ্যালাক্সি। বিগ ব্যাং-এ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর বিকিরণ এবং কণার পাহাড় থেকে যখন গ্র্যাভিটি একটু একটু করে মাথাচাড়া দিচ্ছে, তখন জমাট বাঁধছে সব কিছু। আর, নিকট অতীত বলতে সে যুগ, যখন তৈরি হল পৃথিবীর মতো গ্রহ, যাতে প্রাণ থাকা সম্ভব।

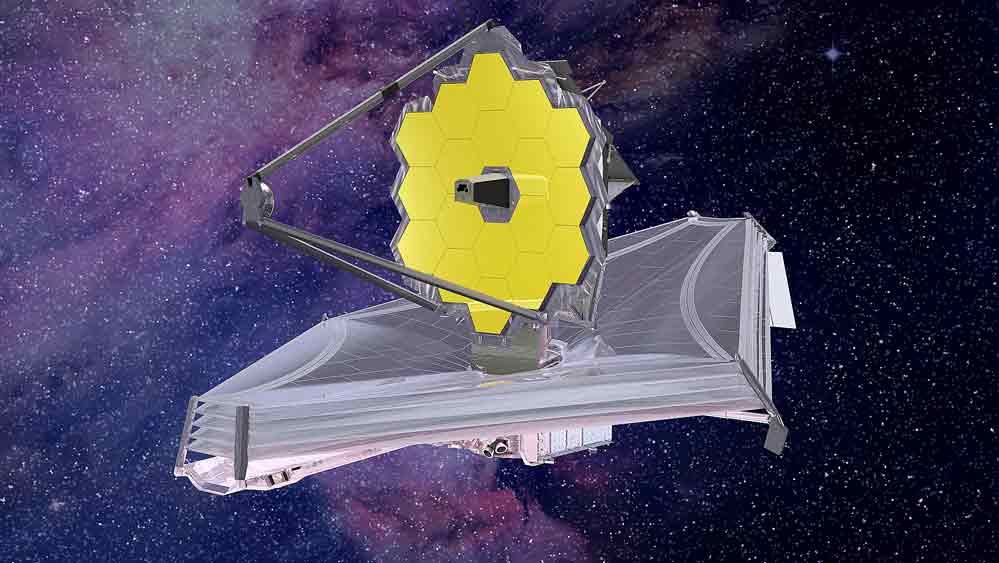

মহাকাশবীক্ষণ: জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ যে ভাবে মহাকাশে পাড়ি দেবে। মূল ছবি, শিল্পীর ।

নানা যন্ত্রাংশের সমষ্টি জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ। প্রাইমারি মিরর— যে আয়নায় মহাশূন্যের আলো পড়ে প্রতিফলিত হবে সেকেন্ডারি মিররে— সেটি হাব্ল স্পেস টেলিস্কোপের ছিল দু’মিটার ব্যাসের। একটাই গোটা আয়না। জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে প্রাইমারি মিরর সাড়ে ছ’মিটার ব্যাসের। একটা গোটা আয়না নয়, আঠেরোটি সুষম ষড়ভুজাকৃতি আয়নার সমষ্টি। এক-একটা আয়না গোল্ড-প্লেটেড, বেরিলিয়াম ধাতুর তৈরি। মোট ক্ষেত্রফল ২৫.৪ বর্গমিটার। অত বড় একটা আয়না আস্ত থাকলে মহাশূন্যে তাকে কোনও রকেট বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। তাই আঠেরোটি টুকরোয় ভাগ করা। কোনও কোনও ফুল যেমন রাত্রিবেলা পাপড়ি মেলে ফুটে ওঠে, তেমনই ওই আঠেরোটি টুকরোও বিকশিত হয়ে একটা গোটা আয়না তৈরি করবে টেলিস্কোপ মহাকাশে যাওয়ার পর। এর পিছনে কাজ করবে ১২৬টি মোটর। প্রাইমারি মিরর থেকে প্রতিফলিত আলো কেন্দ্রীভূত হবে ছোট্ট সেকেন্ডারি মিররে। তার পরে তার বিশ্লেষণ।

জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ খুঁজে দেখবে মহাশূন্যের ইনফ্রারেড আলো। অর্থাৎ, যে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য লাল আলোর চেয়ে বেশি। দৈর্ঘ্য ০.০০০৭ মিলিমিটার থেকে এক মিলিমিটার। এ আলো মানুষ দেখতে পায় না। অদৃশ্য আলো নিয়ে কারবার। ইনফ্রারেড আলো অন্য কারণে। আসলে প্রথম যুগের নক্ষত্র ছড়িয়েছিল নীল রঙের আলো। তা হলে লালের পরের খোঁজ কেন? কারণ রেড শিফ্ট। ব্যাপারটাকে অ্যাম্বুল্যান্সের আওয়াজের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অ্যাম্বুল্যান্স যখন এগিয়ে আসে, তখন তার হুটার-এর শব্দ জোরে শোনা যায়। যখন দূরে চলে যায়, তার আওয়াজ স্তিমিত শোনায়। এর কারণ, অ্যাম্বুল্যান্স যখন এগিয়ে আসে, তখন প্রতি সেকেন্ডে আরও বেশি সংখ্যক তরঙ্গ সৃষ্টি করতে গিয়ে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কমে যায়। আর অ্যাম্বুল্যান্স দূরে সরে যাওয়ার সময় প্রতি সেকেন্ডে কম সংখ্যক তরঙ্গ সৃষ্টি করতে গিয়ে এক-একটি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। শব্দের পরিবর্তে আলোর ক্ষেত্রে এ রকম হলে তাকে রেড শিফ্ট বলে। রেড শিফ্ট মানে লালের দিকে সরে যাওয়া। মানে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়া। তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়ে কেন? তা হলে বিগ ব্যাং-এর কথা বলতে হয়। বিগ ব্যাং-এ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর ব্রহ্মাণ্ড ফুলেফেঁপে বড় হচ্ছে, শূন্যস্থান বাড়ছে। স্পেস বাড়ছে বলে আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্যও বাড়ছে। মানে তা লাল আলোর দিকে যাচ্ছে। শুরুতে যা ছিল নীল আলো, তা এখন ইনফ্রারেড। জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ ওই ইনফ্রারেড আলোকেই খুঁজবে।

এই আলো খোঁজায় হ্যাপা অনেক। এর জন্য টেলিস্কোপকে মাইনাস ২২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচের উষ্ণতায় রাখতে হবে। সূর্যের তাপ, পৃথিবী বা চাঁদে সূর্যের আলো পড়ে যে তাপ সৃষ্টি করছে, তার থেকে টেলিস্কোপকে বাঁচাতে হবে। সে সব তাপ থেকে বাঁচতে টেলিস্কোপের যে দিকটা সূর্য পৃথিবী বা চাঁদের দিকে থাকবে, সে দিকে লাগানো হবে পর পর পাঁচটা পর্দা— ক্যাপটন। এক-একটা পর্দা লম্বায় ২৩.৮ মিটার, চওড়ায় ৮.৫ মিটার। মানে, এক-একটার আয়তন একটা টেনিস কোর্টের সমান। অথচ প্রত্যেকটা পর্দা চুলের চেয়েও কম পুরু। এ রকম পাঁচটা পর্দা দিয়ে সূর্য, পৃথিবী আর চাঁদের তাপ থেকে না বাঁচালে মহাশূন্যে টেলিস্কোপ ইনফ্রারেড আলো ধরতে পারবে না। এই আলো খুব টেম্পারেচার সেনসিটিভ। সূর্য, পৃথিবী আর চাঁদের তাপ থেকে না বাঁচালে টেলিস্কোপ ওসবের থেকে নির্গত ইনফ্রারেড আলো এবং মহাশূন্যের আলো গুলিয়ে ফেলবে। এক-একটা টেনিস কোর্টের সমান আয়তনের পর্দা কিন্তু খোলা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যাবে না মহাকাশে। এরিয়েন-৫ রকেটে অত জায়গা নেই। পর্দাগুলো নিয়ে যাওয়া হবে গোটানো অবস্থায়। আঠেরোটা আয়নার মতো পর পর পাঁচটা পর্দাও খুলবে টেলিস্কোপ মহাশূন্যে পৌঁছনোর পর। এর জন্য চালু করতে হবে পর পর ১৮০টি মোটর!

যত বছর গড়িয়েছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন অনুসন্ধানের জন্য নতুন নতুন যন্ত্র টেলিস্কোপে বসানোর পরামর্শ দিয়েছেন। অনেক পরামর্শ গৃহীত হয়েছে। নতুন দুটো যন্ত্র হল নিরক্যাম (নিয়ার ইনফ্রারেড ক্যামেরা) এবং নিরস্পেক (নিয়ার ইনফ্রারেড স্পেকট্রোগ্রাফ)। দূরের গ্যালাক্সি বা নক্ষত্র অনুসন্ধানের পাশাপাশি ওই দুটো যন্ত্র পরখ করবে অন্যান্য নক্ষত্র আবর্তনকারী গ্রহ, যাদের বলা হয় এক্সোপ্ল্যানেট। এক্সোপ্ল্যানেটোলজি গবেষণা হিসেবে বেশি পুরনো নয়, কিন্তু এখন এর রমরমা। প্রথম এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কৃত হয় মাত্র ২৫ বছর আগে। ২০০৫ সাল অবধি প্রায় ২০০০ এক্সোপ্ল্যানেট খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। আজ সেই সংখ্যা দাঁড়াবে ৪৪ হাজারে। প্রথম আবিষ্কৃত এক্সোপ্ল্যানেট ৫১ পিগাসি বি খুঁজে পাওয়ার জন্য ২০১৯ সালে নোবেল পান জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল মেয়র এবং কেমব্রিজে ক্যাভেনডিশ ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানী দিদিয়ার কুইলোজ।

ভিন্গ্রহে আছে কি প্রাণ? ‘সার্চ ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স’ নিয়ে গবেষণা করেছেন যে সব বিজ্ঞানী, তাঁরা স্বভাবতই জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ নিয়ে অনেকখানিই উত্তেজিত। দেখা গেছে, প্রাণ থাকতে গেলে গ্রহটিকে নক্ষত্র থেকে এমন দূরত্বে থাকতে হয় যে, তার উষ্ণতায় জল তরল অবস্থায় থাকতে পারে। যেমন পৃথিবী। শুক্রগ্রহে উষ্ণতা বেশি, জল তরল অবস্থায় থাকতে পারে না। মঙ্গলে আবার বেশি ঠান্ডা, প্রাণের উপযোগী তাপমাত্রা নেই। ২০১৬ সালে ৩৯ আলোকবর্ষ দূরে একটি নক্ষত্র পাওয়া গেছে, যার সাতটার মধ্যে তিনটে গ্রহে পৃথিবীর মতো উষ্ণতা সম্ভব। ওই তিন গ্রহে কি তা হলে প্রাণ আছে? নিজের আলো নেই বলে গ্রহদের বুঝে ওঠা মুশকিল। মুশকিল কিছুটা আসান হয় বিশেষ সময়ে। যখন গ্রহ দৃশ্যপথে নক্ষত্রের সামনে আসে। তখন গ্রহ সংবেদী যন্ত্রে এমন ছাপ ফেলে, যা অনেকটা ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতো। ফিঙ্গারপ্রিন্ট যেমন এক-এক জন মানুষের এক-এক রকম, এও তেমনই। যন্ত্রে গ্রহের ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশ্লেষণ করে জানা যায় গ্রহে অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি গ্যাসের পরিমাণ কেমন। সেই সব পরিমাণ থেকেই ইঙ্গিত মেলে, গ্রহটি প্রাণধারণের উপযোগী কি না।

হাব্ল টেলিস্কোপ পাঠানো হয়েছিল পৃথিবী থেকে ৬২৫ কিলোমিটার দূরে। আর জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ যাবে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে, দ্বিতীয় লাগ্রাঞ্জ পয়েন্টে।

সূর্য ও পৃথিবী বা পৃথিবী ও চাঁদ— এমন জোড়া জোড়া বস্তুর ক্ষেত্রে একটার আকর্ষণ বল অন্যটার আকর্ষণ বলকে কোনও না কোনও স্থানে ব্যালান্স করবেই। ওই জায়গাটাকেই বলে লাগ্রাঞ্জ পয়েন্ট। সুইটজ়ারল্যান্ডের গণিতজ্ঞ লিয়োনার্ড অয়লার প্রথমে ও রকম জোড়া বস্তুর ক্ষেত্রে তিনটে জায়গা আবিষ্কার করেন। জন্মসূত্রে ইটালিয়ান কিন্তু পরে ফরাসি, গণিতজ্ঞ জোসেফ লুই লাগ্রাঞ্জ ১৭৭২ সালে দেখান, জোড়া বস্তুর ক্ষেত্রে তিনটে নয়, পাঁচটা ও রকম জায়গা থাকা সম্ভব। সেই থেকে মহাশূন্যে ওই জায়গাগুলোর নাম হয়েছে লাগ্রাঞ্জ পয়েন্ট। সূর্য এবং পৃথিবীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় লাগ্রাঞ্জ পয়েন্টে থাকবে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ। জায়গাটা পৃথিবী থেকে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে। লাগ্রাঞ্জ পয়েন্টে জোড়া বস্তুর আকর্ষণ বল ব্যালান্স করে বলে কোনও একটা বস্তুর আকর্ষণ বল থাকে না। ফলে ওই বস্তুর চার দিকে ঘোরারও প্রশ্ন নেই। জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ মহাশূন্যে লাগ্রাঞ্জ পয়েন্টেই নিশ্চল থাকবে।

৬২৫ কিলোমিটার দূরে আছে বলে বিকল হাব্ল টেলিস্কোপকে স্পেস শাটল পাঠিয়ে সারানো গিয়েছিল। কোনও কারণে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে গোলমাল দেখা দিলে আর তা সারানো যাবে না। গোলমাল হতে পারে হাজারো দিকে। একটা মোটর গড়বড় করলে আঠেরোটা আয়না ফুলের পাপড়ি মেলার মতো আর খুলবে না। একটা মোটর গড়বড় করলেই ক্যাপটন পর্দাগুলো আর মেলবে না। এ কারণেই ডেমো দিয়ে বার বার পরখ করে দেখে নেওয়া হচ্ছে টেলিস্কোপের কার্যকারিতা। এ ভাবেই বছরের শুরুর দিকে জানুয়ারি মাসে ডেমো চলাকালীন গোলমাল ধরে পড়ে। সেটা সারানো হয়।

যতখানি সম্ভব নিখুঁত করে মহাশূন্যে পাঠানো হবে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপকে। সে কারণেই বার বার পিছাতে হচ্ছে তার মহাকাশযাত্রা। ১৯৯৭ সালে কথা ছিল, টেলিস্কোপ পাঠানো হবে ২০০৭ সালে। ২০০৩ সালে জানানো হয়, তা হবে ২০১১ সালে। ২০০৮-এ জানানো হয়, তা হবে ২০১৪-তে। ২০১১-র ঘোষণা অনুযায়ী, তা যাওয়ার কথা ছিল ২০১৮-য়। ২০১৯-এ ঘোষণা হল, টেলিস্কোপ পাড়ি দেবে ২০২১-এ।

তবু যাবে টেলিস্কোপ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অধীর অপেক্ষায়। বড় আশায়। ওঁদেরই এক জন ডেভিড হেলফান্ড। কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। সম্প্রতি তিনি শুনিয়েছেন তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার গল্প। কৃষকের ছেলে হেলফান্ড। সাধারণ স্কুলের এক অতি সাধারণ ছেলে ছিলেন তিনি। স্কুলে ড্রামা টিচার ছিলেন অসাধারণ। তাঁকে দেখে হেলফান্ড উদ্বুদ্ধ হন। ভাবেন অভিনয় শিখবেন। তা-ই পেশা হিসেবে গ্রহণ করবেন। স্কলারশিপ নিয়ে পাশ। কাছাকাছি কলেজে ভর্তি। কোন কোর্সে? হেলফান্ডের ইচ্ছে, কোনও কো-এড কোর্সে। যাতে মেয়েদের সঙ্গে মেশামিশির সুযোগ পাওয়া যায়। কলেজের ক্যাটালগ ঘেঁটে দেখলেন, অ্যাস্ট্রোনমি কোর্সে মেয়ে বেশি। ভর্তি হয়ে গেলেন তাতে।

এক দিন প্রফেসর বললেন, “কাল তোমাদের নিয়ে যাব সেখানে, যেখানে আসল জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করা হয়।” কোথায়? টুসান শহরে অ্যারিজ়োনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুয়ার্ড অবজ়ারভেটরি-তে। সেখানে পরিচয় হল জ্যোতির্বিজ্ঞানী বার্ট বক-এর সঙ্গে। এক দিন তিনি বললেন, “ভাবো, কংগ্রেসে তোমার সাক্ষ্য নেওয়া হচ্ছে। সেনেটররা তোমায় জিজ্ঞেস করছেন, জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় ডলার ঢেলে লাভ কী? তা করদাতাদের কোন উপকারে আসবে?” তখন অ্যাপোলো যুগ। এক দিকে মানুষের চাঁদে যাওয়ার উন্মাদনা, অন্যদিকে নিন্দুকদের সমালোচনা— এত খরচ করে চাঁদে গিয়ে কী লাভ? জ্যোতির্বিজ্ঞানীর প্রশ্নের উত্তর দিতে হাত তুললেন হেলফান্ড। বললেন অ্যাপোলো-সমর্থকরা যা যা বলেন। বললেন, অ্যাপোলো প্রোগ্রামে মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্সে কী কী উপকার হবে। বক হেলফান্ডের জবাব শুনে অখুশি। বললেন, “উত্তরটা ঠিক হল না। ঠিক উত্তর হবে, জ্যোতির্বিজ্ঞান সঙ্গীত বা কবিতার মতো। অথবা চিত্রশিল্পের মতো। ও সব যতটা মূল্যবান, জ্যোতির্বিজ্ঞানও ততটাই। মানুষ পশুদের চেয়ে আলাদা হয় ও সবের জন্যই।”