প্রভু আমার, প্রিয় আমার

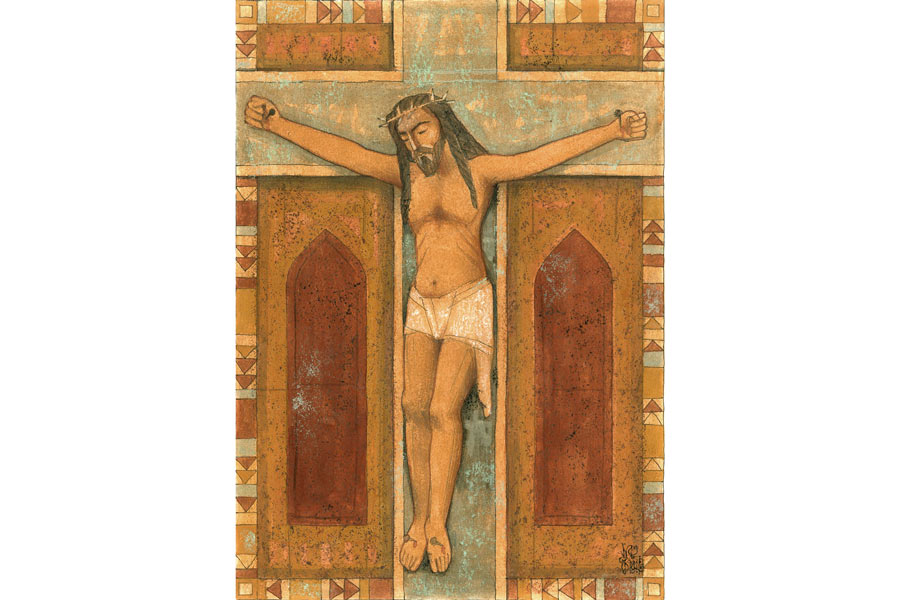

তাঁর ক্রুশকাঠের উপর ব্যঙ্গোক্তি, ‘ইনি ইহুদিদের রাজা’। তাঁর পায়ে পেরেক হয়ে বিদ্ধ মানুষের পাপ। তিনি এসেছিলেন এক কুমারী মায়ের কোলে। শান্ত, নির্জন সেই পশুশালার আনাচে কানাচে তখন শ্রীখ্রিস্টকীর্তনের সুর।

সুদীপ বন্দ্যেপাধ্যায়

ওই যে তিনি চলেছেন। আলোর পোশাক। কাঁধ উপচে ঝরনার মতো নেমে এসেছে কেশদাম। দু’চোখের শান্তি-সায়রে ভাসমান নক্ষত্র-সাম্পান। পাথর ছড়ানো পথে তিনি স্নিগ্ধগতি। মরুপথ তাঁর কান্নাশোষণ মাধুরী। তাঁর অরণ্যগতি প্রাচীনতার প্রশান্তি। তাঁর পর্বতপথে চূড়াশীর্ষের নতজানু প্রব্রজ্যা। তাঁর পানি-পথ বেদনার পানপাত্র। জীবনঘুম ভেঙে নয়নপথগামী ওই যে তিনি চলেছেন বঞ্চিত-লাঞ্ছিতের হৃদিবৃন্দাবনের পথে পথে।

ওই যে তিনি চলেছেন। চলেছেন উপল-উঁচু সেই হত্যাভূমির দিকে। তাঁকে ঘিরে রেখেছে প্রহরীকুল। তাঁর কাঁধে চাপানো তাঁরই চিরসখা কোনও বনস্পতির কাটা খণ্ড। ওই তাঁকে দাঁড় করানো হল। কাঠ আড়াআড়ি করে ক্রুশ তৈরি হল। ছিঁড়ে নেওয়া হল চাবুকলাঞ্ছিত রক্তভেজা পোশাক। তাঁকে ভালবাসেন যাঁরা, মা-বাবা, ঘাম ঝরানো হাতেগোনা কয়েক জন মানুষ, কী যেন নামের দুই নন্দিন— রোমরক্ত-করবীর রাজ্যে তাঁরা এই বিশুপাগলকে ‘রাজা’ বলে ডাকেন। তাই বিদ্রুপে জনতার উদ্দেশে উড়িয়ে দেওয়া হল তাঁর ছেঁড়া পোশাক— ‘রাজার জামা! রাজার জামা’ উল্লাসে! ওই শোয়ানো হল তাঁকে ক্রুশের উপর। দড়িতে বাঁধা হল দুই বাহু। সমান্তরাল কাঠখণ্ডে আবাহনের মতো বিস্তৃত হল দুই হাত। লোহার ভারী পেরেক পুঁতে দেওয়া হল দু’হাতে। অরীয় কাঠখণ্ডে পা পুঁতে দিল লৌহকাঠিন্য। আর্তনাদ করে উঠছেন তিনি। প্রতি শব্দের নিরঞ্জন জনতার জয়োল্লাসে। বাজার, মন্দির, রাজদ্বার, জনপদ থেকে ঢল নেমেছে ওই চিরজীবিতের নিধন প্রত্যক্ষ করতে। তোলা হল ক্রুশ। তিনি রক্তাপ্লুত, বেদনার্দ্র। মাথার উপর একখণ্ড কাঠ। চরম বিদ্রুপে লেখা— ‘ইনি ইহুদিদের রাজা!’ তাঁর পাশে আরও দু’জন। ক্রুশবিদ্ধই। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সামান্যই! তারা খুনে-চুরিতে অভিযুক্ত। তবে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গম্ভীর। কারণ, তিনি বলেছেন— ‘হত্যা পাপ। প্রতিহিংসা আত্মহনন। প্রতিবেশীকে নিজের মতোই ভালবাসো। ক্ষমা করো। ভুলেও ভুলে যেয়ো না ভালবাসতে।’

ওই যে তিনি চলেছেন। তাঁর যৌবনের প্রতিবিন্দু উচ্ছ্বাস বিলিয়ে দিচ্ছেন বার্ধক্যে, অসহায়ে, ভীত-মৃত প্রাণে। হৃদয়ে সুন্দর হয়ে উঠতে বলছেন। ফুল দেখিয়ে বলছেন— ‘ভাবো, এই রকম সুন্দর হয়ে উঠতে ওদের কোনও পোশাক বুনতে হয় না! রাজা সোলোমন চেষ্টা করেও এত সুন্দর সেজে উঠতে পারবেন না!’ বলছেন— ‘প্রয়োজনের বেশি কিছু চেয়ো না। প্রয়োজনের বেশি চাইলে মনের ক্ষতি হয়। গাছকে তিনি ফুলের পোশাক দিয়েছেন যখন, আমাদেরও খাদ্য-পোশাকে বঞ্চিত করবেন না।’ তবে, ঈশ্বরের দান সামান্য কয়েক জন ভোগ করলে তা যে অসম্ভব, মনে করিয়ে দিচ্ছেন সে-কথাও। ওই তিনি জীবনের মানে বোঝাচ্ছেন উদ্ধত পুরোহিতকে। ‘তা হলে তুমিই বলো, রাজকর দেওয়া কি অন্যায়?’— ছদ্ম-বিনয়ে প্রশ্ন পুরোহিতের। একটি মুদ্রা চেয়ে নিচ্ছেন তিনি। জিজ্ঞেস করছেন— ‘এতে কার ছবি-নাম-স্বাক্ষর খোদিত?’ জনতা বলে উঠছে— ‘সম্রাটের! সম্রাটের!’ পুরোহিতের দিতে হাসিমুখে তাকিয়ে বলছেন তিনি— ‘তবে এ-মুদ্রা যার স্বাক্ষরিত, তাকেই দাও! কিন্তু এ-প্রকৃতি, এ-পৃথিবী স্বাক্ষরিত যাঁর, যে-চিররাজার, তাঁকেও প্রেমকর থেকে বঞ্চিত কোরো না!’

ওই যে তিনি চলেছেন। বছরবারোর বালক-কিশোর। মা মেরি আর বাবা জোসেফের হাত ধরে। পাশের জনপদের হাটে। ভিড়ে হাতছাড়া মা-বাবার। যখন পাওয়া গেল, মা-বাবা দেখলেন, ছেলে প্রবল আলাপ জুড়ে দিয়েছে লম্বা দাড়ির বৃদ্ধ পুরোহিতদের সঙ্গে। ছেলের কৌতূহল আর প্রশ্নের মুখে বানভাসি বৃদ্ধেরা। সে দিন এঁরা সস্নেহ। পরে এঁরা আর এঁদেরই মতো অনেকে কৌশলী শলায় সিদ্ধান্তে আসবেন— ‘নাহ্! আর বাড়তে দেওয়া যাবে না!’

ওই যে তিনি এসেছেন। নির্জন পশুশালায় কুমারী মায়ের কোলে শুয়ে তিনি। পাশে গরিব ছুতোর জোসেফ, কুমারী মা মেরি যাঁর বাগ্দত্তা, আজ থেকে যে কাঠকর্মী তাঁকে নিজের ছেলে বলে লালন করতে শুরু করবেন। চার পাশে কয়েক জন জেলে। তাঁরা রবাহূত। আর হাজির কয়েক জন জ্ঞানী মানুষ। যাঁরা তারাগতিগণনায় নিশ্চিত, আজ ঈশ্বরপ্রেরিত মানবপুত্রের আবির্ভাব-দিন। তাঁরা নবজাতককে ‘মসিহা’ বলে সম্বোধন করছেন। ব্রহ্মাণ্ডের কোনও এক আকাশগঙ্গায়, কোনও এক নক্ষত্রজগতে, কোনও এক বালুকণাপ্রতিম গ্রহের কোনও এক প্রান্তের কোনও এক শান্ত-নির্জন পশুশালা তখন রণিত হচ্ছে শ্রীখ্রিস্টকীর্তনে।

মফস্সলের দিনগুলি

অমলবাবু কলকাতার পোস্টাপিসে কাজ করেন। বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়। মাঝেমধ্যে শেষ লোকালও হয়ে যায়। তার পর স্টেশনে নেমে মিনিট-দশেকের কুকুর-তাড়ানো হাঁটাপথ। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা নির্বিশেষ বাড়ি ঢুকেই চলে যান পাতকুয়ো-তলায়। যাকে আমরা ‘পাতকো তলা’ বলেই জানতাম। সেখানে হাতের ব্যাগ রেখে, ধুতি আর গায়ের হেমন্ত-শার্ট খুলে আন্ডারওয়ারে দাঁড়াতেন। পাতকো তলা তখন নিঃঝুম কুহেলি। সব বাড়ি নিভে গিয়েছে। বারান্দায় খরচ-বাঁচানো জ়িরো-পাওয়ার বাল্ব। অমলবাবু শার্টের পকেট থেকে বার করতেন সে দিনের ব্যবহৃত টাকা, খুচরো পয়সা। ব্যাগ থেকে বেরত সাবান। কুয়ো থেকে দড়ি-বালতিতে জল তুলতেন। উবু হয়ে বসে শুরু হত নোট-পয়সা ধোওয়া। ধুতেন জামাকাপড়ও। সে-কাজ সারা হলে সাবানে পৈতে-সমেত নিজেকে ধুতেন। নিজেকে মুছতেন বারান্দার তারে রাখা গামছায়। তৃপ্তি নিয়ে ঘরে ঢুকতেন।

বড় পদের চাকরিতে ছোট মাইনেই পেতেন অমলবাবু। তবে ফেরার পথে কিছু না কিছু আনতেন। ছেলেদের জন্য। আগের শতকের সত্তরের দশকের শেষের দিকের গল্প। দুই ছেলেই খুব ছোট তখন। তা ধরুন, আমি ক্লাস-ফোর হলে ভাই ক্লাস-টু। সব কিছু ধুলেও অমলবাবু ছাড় দিতেন বয়ে আনা খাদ্যসম্ভারকে। সম্ভার বলতে— চিনেবাদাম, গাঁঠিয়া বা ট্রেনের বাদামকেক।

তবে তাঁকে কমলালেবু ধুতেই হত। প্রতিদিন নয়। বছরে এক বারই। চব্বিশে ডিসেম্বর রাতে। বছরে সেই এক দিনই পরম প্রেমময় জিশু আমাদের বাড়িতে ঢুকতেন কেক-কমলালেবুর অবতারত্বে। পরের দিন সকালে ভেজা ছোলার বদলে পেতাম কেক-কমলালেবু প্রসাদ। কেক বলা ভুল হবে। জনাদশেকের শাকান্নবর্তী পরিবারে ভাগে জুটত কেকাংশ আর কমলাকোয়া। তার সূত্রেই বহু যুগের ও-পারের এক আলোক-মানবের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। পরিচয় করাতেন অমলবাবুই। এমন গর্বিত ভাবে করাতেন, যেন লোকটা তাঁর আপন মেজজ্যাঠা বা ফুলদাদু। আমরা কিছুই বুঝতাম না। শুধু আভাস পেতাম, বচ্ছরকারের ওই লোকটা খারাপ নয়। খারাপ ভাবার কথাও নয়। যে লোকের জন্মদিনে বাড়িতে কেক-কমলা আসে, তিনি এ-বংশেরই কোনও ভালমানুষ নিশ্চিত।

কলকাতার জিশু

বাংলায় ভিন্দেশিদের হাত ধরেই জিশুর আগমন। ভারতের কিছু অংশে বাংলার আগেই। তাঁরা ইউরোপীয় বণিক। শুধু ইংরেজ নয় এবং প্রথমে ইংরেজ নয়ই। বাংলায় পর্তুগিজ আগমন ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে, ইংরেজ ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে, ওলন্দাজ ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে, দিনেমার ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে, ফরাসি ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে। এঁদের বড় অংশই খ্রিস্টান হওয়ায় জিশু-অনুষঙ্গ তাঁদের সবার সঙ্গেই অল্প-বিস্তর বাংলায় ছড়িয়েছিল। যে দল যত বেশি দিন থেকেছে, তত বেশি জিশু-আবেশও রেখে গিয়েছে। সেই হিসেবে ইংরেজ-সূত্রেই জিশুকে বেশি চিনেছে বাংলা। তবে সে-চেনাকে পরিচয় বলা চলে না। তা ঘটেছে অনেক পরে, অনেক পর্বে। সে পথ অনুকরণ, অনুসরণ, আত্মীকরণের। মধ্যে অবশ্যই রয়েছে অবজ্ঞার, ছুঁতমার্গের ইতিহাসও। এ-পরিচয় শুধু কলকাতায় ঘটেনি। আগে-পরে মিলিয়ে চট্টগ্রাম, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, ঢাকার মতো নানা জায়গাতেও।

১৬০০ সালে, আকবরের কালে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পূর্ব ভারতে বাণিজ্যের অনুমতি পায় ইংল্যান্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথের কাছ থেকে। জাহাঙ্গিরের সময় মেলে কুঠি তৈরির অনুমতিও। ব্যক্তিগত ভজনার বাইরে বাংলার সামাজিক স্তরে খ্রিস্টপ্রভাব তখনও পড়েনি কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। সে ব্যতিক্রমের অন্যতম চট্টগ্রামে পর্তুগিজদের হাত ধরে জিশু-সংস্কৃতির বীজবপন। ধীরে ধীরে ব্যান্ডেলে, ঢাকাতেও গির্জার পত্তন। কিন্তু তখনও ইউরোপীয়ের বড়দিন বাঙালির হয়ে ওঠেনি।

কলকাতায় বড়দিন পালনের শুরু নিয়ে জনশ্রুতিই বেশি। সে কলকেতায় যেতে হলে আগে-পরের গন্ধবিচার জরুরি। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে এসে গিয়েছেন জব চার্নক। কাশিমবাজারে কোম্পানির ক্ষুদ্র কর্মচারী। মোগল খাসমহলের তিনটি গ্রাম সুতানুটি, কলিকাতা, গোবিন্দপুর নিয়ে বোঝাপড়া তখনও হয়নি ইংরেজদের। কিছু গ্রামের জমিদারি-স্বত্ব কেনা গেলেও জায়গিরদার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের এই তিন গ্রামে দাঁত ফোটাতে পারেনি ইংরেজরা। শোনা যায়, ঢের পরে ১৬৯৮ সালে উপর-দরবারে উৎকোচ দিয়ে এই তিন গ্রামের ইজারা-স্বত্বটুকু নিতে সমর্থ হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। যদিও ফাল হয়ে বর্হিগমনের জন্য সূচিযাত্রার সেই শুরু।

চার্নক যখন কোম্পানির কাজে হুগলিতে, তখনই এক জরুরি অনুষঙ্গের সূচনা। ইংরেজদের সহ্য করতে পারছেন না মোগল শাসনকর্তারা। পরিণতি— ইঙ্গ-মোগল যুদ্ধ। এরই মধ্যবর্তী সময়ে চার্নকের পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন শায়েস্তা খাঁ। হুগলি থেকে চার্নককে বিদেয় করা হল।চার্নক ঠিক করলেন, বালেশ্বরে বা দক্ষিণ ভারতের কোথাও পালাবেন। পালাতে গিয়ে থামতে হল হুগলি থেকে সামান্য দূরের সুতানুটি গ্রামে। সুতোর হাট বসে সেখানে। জঙ্গলঘেরা সেই জনপদ ছিল চার্নকের বনপর্বের উত্তম পরিসর।

কেটে গেল কয়েক মাস। হেমন্তের শিশির ক্রমে শীতের কুয়াশায় ঘন। মন উতলা হল চার্নকের, দেশের বাড়ির জন্য। সেখানে এখন কত আনন্দ! বাড়িতে-বাড়িতে কেক তৈরির ব্যস্ততা, সুবাস! নতুন পোশাক! হুল্লোড়-মদ-নাচ-নিশিযাপন! সুতানুটিতে সে সব স্বপ্নমাত্র! সেখানে দুর্গোৎসবই তখনও হাতেগোনা, গৃহবন্দি। যেমন, ১৬১০ সালে শুরু হওয়া সার্বণদের পুজো। বারোয়ারির ভাবনা তখনও অলীক। লোকশ্রুতি— চার্নক ঠিক করলেন, সুতানুটিতেই ক্রিসমাস পালন করবেন। কিছু সহচর মিলে উদ্যাপন হল। জনশ্রুতি— গড়ে না-ওঠা কলকাতায় সেই প্রথম ক্রিসমাস পালন। গড়ে ওঠা কলকাতায় ক্রিসমাস অনেকটা পরে। তার মধ্যে বহু পটবদল। আবারও চার্নক সবিক্রম। পরে পলাশির যুদ্ধ এবং বাকি ইতিহাস। ক্রমে বণিকের মানদণ্ডের রাজদণ্ডে প্রকাশ। ক্রমে ইংরেজ-জোয়ার বাংলায়, ভারতে। ক্রমে কলকাতা ভারতের রাজধানী।

এই ইংরেজ-জোয়ারের সূত্রেই বড়দিন বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘটাল। তথাকথিত নবজাগরণের সূত্রধর হওয়ার বাইরে যদি কিছুমাত্র প্রাপ্তি ইংরেজের কাছ থেকে বেদ-বৌদ্ধ-ইসলাম-সুফির চৈতন্যবঙ্গের ঘটে থাকে, তবে তা জিশু-ভাবনা।

গোড়ার বদহজম

‘খ্রীষ্টের জনমদিন বড়দিন নাম/বহুসুখে পরিপূর্ণ কলিকাতা ধাম/কেরাণী, দেয়ান আদি বড় বড় মেট/সাহেবের ঘরে ঘরে পাঠাতেছে ভেট’— উনিশ শতকের বাংলায় কবি-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখছেন। নব্য বড়লোক বাবুরা বড়দিনে ভেট পাঠাতেন ইংরেজ কর্তাদের। তাকে বলা হত ‘ডলি’। সম্ভবত ‘ডালি’ থেকেই ‘ডলি’র জন্ম। ঈশ্বর গুপ্তের ‘উইট’-সূত্রেই ‘কলিকাতা ধাম’ ‘বহুসুখে পরিপূর্ণ’। বক্রোক্তি। ঠিক তেমনই— ‘জেতে আর কাজ নাই, ঈশু গুণ গাই/খানাসহ নানা সুখে বিবি যদি পাই’।

সেকালে হাতেগোনা বাঙালির বড়দিন পালনের সঙ্গে আমবাঙালির যোগ ছিল না। সে-বিলাস ছিল বাবু-কালচারের তৈলাঙ্গ উপচার। ফুলবাবু, হাফবাবু, জমিদার বা বকচ্ছপ নব্য বাঙালি জিশুকে চিনত না। মাছের চোখ ছিল ইংরেজকত্তাদের তেলায়িত করা আর নিজেদেরও ইংরেজ ভাবা— ‘যে সকল বাঙ্গালীর ইংলিশ ফ্যাসন/বড়দিনে তাহাদের সাহেব ধরন’— ঈশ্বর গুপ্তেরই আঁকা আয়নাবিম্ব।

নকশা-সাহিত্যেও বড়দিন উদ্যাপনের মোক্ষম ছবি। যেমন, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘আপনার মুখ আপুনি দেখ’ নকশা। চন্ননবিলাস এ-নকশার মজাদার চরিত্র। তিনি কলকেতার বিপুল অবস্থাপন্ন বাবু। সারাক্ষণ আমোদ-উৎসবে খরচের ফন্দি খোঁজেন। এক বার এক মোসাহেব কানে ঢাললেন— ‘মহাশয়! কাল্ বড়দিন, আজ্ ইংরাজটোলায় ভারি ধুম লেগে গ্যাচে’! চন্ননবিলাস ‘অমনি বোলে উঠলেন— আমাদের বড়দিন কোল্লে হয় না? অপর একজন মোসাহেব কহিল, মহাশয়! তার আটক কি?’ বাবু বললেন, ‘একখানা ফর্দ্দ ধোরে সব উজ্জুগ কোরে ফেলো।’ ফর্দ তৈরি হল। পছন্দ হল না বাবুর। খরচটা কম হয়ে যাচ্ছে! মান-ইজ্জত থাকবে না! সে ফর্দ ছিঁড়ে ফেলে বললেন— ‘বড়দিন। দশজন মানুষকে নেমন্তন্ন কোত্তে হবে, তাদের মেয়েমানুষ আছে এবং আমাদের আলাপীও মেয়েমানুষ সব রয়েচে, সকলকে না বলে চুপিচুপি ঘরে ঘরে বড়দিন কোল্লে শেষে আর কি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারা যাবে?’

অকাট্য যুক্তি। তাই যোগ্য ব্যবস্থাপনা। বাগানবাড়ি সুসজ্জিত গাঁদাফুলে। বিচ্ছুরণ ঝাড়লণ্ঠনে। খাবার পাতে বিপুলায়োজন। আমিষ-নিরামিষের নানা পদ তো বটেই, মায় পান্তাভাতও। এবং-অবশ্যই ‘স্যাম্পেন, লিকর, ব্রাণ্ডী ও বিয়ারই অধিক চাই, চেরি-মেরি না রাখ্লেও চল্বে না, জিনও দু’বোতল রাখ্তে হবে, ধাড়ী পাড়বার জন্য নডেলাম্ প্রভৃতি রাখাও খুব কর্ত্তব্য... গাঁজা, গুলী, চণ্ডু, চরস, মাজম, খাট্টা, ওলকন্দ ও টকপাত প্রভৃতিও রাখ্তে হবে। অম্বুরি, ভ্যাল্সা, মিঠে ও কড়া তামাক, নস্য পর্য্যন্ত...’। শেষ নাহি যে! নিজেদের রক্ষিত এক-অগুন্তি ‘মেয়েমানুষ’ থাকলেই চলবে না, চাই বাইরে থেকে আনা খেমটাউলি, বাইজিও— ‘কেউ নাচ্চে, কেউ গান গাচ্চে... খেম্টাওয়ালিদের ওড়না উড়ে যাচ্চে, বাইজীদের পেশোয়াজের দড়ী ছিঁড়চে, কার যে কোথায় কি পোড়চে তার হুঁস নাই। কেহ কেহ জমী নিচ্চে, কেহ কেহ বমী কোচ্চে, কেহ২ বাগানের গাছতলাতেই পোড়ে আচে, চেতন নাই। কাহারও পা ধোরে শিয়াল এসে টানাটানী কোচ্চে, কাহারও কুকুরে মুখ সুঁখে দুটো তিনটে নাথী মেরে মুখে পেচ্ছাব কোরে দিয়ে চল্লো... গুয়ে মুতে ও বমীতে নরককুণ্ডের সমান হোলো’।

উৎসবের রাজসিকতা

ইংরেজটোলার বড়দিনে শ্রেণিবিভাগ ছিল। ক্ষুদ্র কর্মচারীর উৎসব আর কোম্পানি-কর্তাদের উদ্যাপন এক ছিল না। বাবু-মোচ্ছবে কিছু সাহেবকর্তা যোগ দিলেও নিজ-মহল্লায় স্বভূমির স্মৃতি-মাফিকই হত তাঁদের বড়দিনের উদ্যাপন।

এই উদ্যাপনেরও কালে কালে বহু বিবর্তন। কলকাতা দেশের রাজধানী হওয়ার পরে মাত্রার তুমুলত্ব-প্রাপ্তি। রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত হওয়ার পরেও বড়দিনে সাহেবদের গন্তব্য ছিল কলকাতা। ইংরেজ-মহল্লায় বাড়িঘর রং করা হত, বরাত দেওয়া হত নতুন জামাকাপড়ের। উদ্যাপন শুরু হত বড়দিনের খানিক আগেই। দেবদারু-শাখায়, ফুলে, মোমবাতিতে সাজত বাড়ি। আতসবাজিতে আলো হত আকাশ। সেজে উঠত চৌরঙ্গি, লালদিঘির মতো জায়গাগুলো। নিউ মার্কেটের বেকারিতে লাইন পড়ত।

কলকাতার বড়দিনের কথা ছড়িয়ে গিয়েছিল। বড়দিনের সময় তাই শহরে অতিথির ঢল নামত। কোম্পানির আর সরকারি নথিতে তার নানা কথা-কাহিনি। যেমন কর্নওয়ালিসের বড়দিন। বড়দিনে আলোকসজ্জা বড় বিষয়। আলো বলতে তখনও মোমবাতি। অগুন্তি মোমবাতিতে আলোময় এক বড়দিন ভেস্তে গিয়েছিল কর্নওয়ালিসের। সে বার তুমুল বৃষ্টি হয়েছিল কলকাতায়। দীপ নিভে গিয়েছিল মোমের। তেমনই, দুঁদে উকিল অ্যান্টনি ফে-র স্ত্রী এলিজার চিঠি। ১৮৮১ সালের সেই চিঠিতে বোনকে লিখছেন— ‘এখানে ক্রিসমাসের উদযাপনে মজে আছি। ইংল্যান্ডেও বোধ করি এমনটা হয় না’।

কালে কালে বড়দিন পালনের চরিত্র বদলেছে কলি-ইংরেজদের। যেমন, ইংলিশ থিয়েটার। বড়দিন উপলক্ষেই যার আয়োজন। মূলত শেক্সপিয়রের নাটক, বিশেষ জনপ্রিয় ‘মার্চেন্ট অব ভেনিস’। থাকত কনসার্ট, গার্ডেন পার্টি, বক্সিং-ঘোড়দৌড়।

এবং-এবং পার্ক স্ট্রিট, বো-ব্যারাক। শুরুতে পার্ক স্ট্রিট ছিল বাদামতলা। মিডলটন রোয়ের এক উদ্যানবাটির সূত্রেই পরে নব-নামকরণ। সে বাড়িতে থেকেছেন তাবড় ইংরেজ-কর্তারা। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এলাইজ়া ইম্পে বাদামতলাতেই গড়ে তোলেন ‘ডিয়ার পার্ক’। সেই বাদামতলা ওরফে পার্ক স্ট্রিটই হয়ে ওঠে বড়দিন, নিউইয়ার পালনের লীলাভূমি। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। বো-ব্যারাকের কাহিনি কিছুটা করুণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সেনাদের আস্তানা এ-পাড়ার খুপরি বাড়িগুলি। কিন্তু সেনারা পরে চলে যান ফোর্ট উইলিয়মে। ফাঁকা বাড়িগুলিতে আশ্রয় নেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লোকজন। তাঁদের অনেকেই মা বা বাবার সূত্রে বাঙালি। তাঁদের খাটো করে দেখত ইংরেজদের ‘মূল’ শাখা। না-ঘরের, না-বাইরের দশার মধ্যেই কাল কাটতে থাকে। ব্যারাকেই নিজেদের মতো করে পালন করতে থাকেন বড়দিনের উৎসবও। ইতিহাসের রসিকতা এখানেই! কালক্রমে এই ব্যারাকের ঘরে-ঘরে তৈরি কেক, রোজ় কুকি, পেস্ট্রি, ওয়াইনের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দূরদূরান্তে। সেই ট্র্যাডিশনও চলেছে সমানে।

শুভদিনে পিতার ভবনে

বাঙালির বড়দিনের সঙ্গে জড়িয়ে গির্জার ইতিহাসও। মূলত শ্রীরামপুর, ব্যান্ডেল, ঢাকা আর কলকাতার গির্জা। তবে কলকাতার গির্জার জাঁক আলাদা। কারণ— ইংরেজদের জনঘনত্ব। ইংরেজদের আগেই গির্জার পত্তন শুরু অন্য ইউরোপীয়দের। তেমনই চুঁচড়োর আর্মেনিয়ান চার্চ। ১৬৬৫ সালে। আর্মেনিয়ান বণিকেরা পরে কলকাতায় চলে আসায় ১৭০৭ সালে তৈরি হয় কাঠনির্মিত আর্মেনিয়ান চার্চ। মনে করা হয়, এটাই কলকাতার প্রথম গির্জা। আরও কিছু গির্জার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৭০৯ সালের ফোর্ট উইলিয়মের সেন্ট অ্যানস চার্চ এবং ১৭৯৯ সালের পর্তুগিজ চার্চ। কোম্পানির কেল্লায় গড়ে তোলা সেন্ট অ্যানস চার্চ অবশ্য কোম্পানি-সিরাজ বিবাদে গোলায় পুড়ে ছাই হয়। ১৭৮৭ সালে কলকাতা পায় সেন্ট জনস চার্চ। এ ছাড়াও রয়েছে ১৮১৮ সালের স্কটিশ গির্জা সেন্ট অ্যান্ড্রুজ় চার্চ এবং আরও কিছু।

সব চার্চেই ঢল নামত বড়দিনে। ক্রমে কলকাতায় ইংরেজের সংখ্যাবৃদ্ধিতে গির্জায় স্থানাভাব। তাই ১৮৩৯ সালে সেন্ট ক্যাথিড্রাল চার্চের ভাবনা, যেখানে হাজার মানুষ এক সঙ্গে উপাসনা করতে পারবেন। শুধু ইংরেজরাই নন, এই সব গির্জায় আসতে শুরু করলেন জিশু-দীক্ষিত বাঙালিরাও।

বাংলার ভিয়ানে

শ্রীকৃষ্ণ বলে গিয়েছেন, জীবাত্মার সন্ধানই পরমাত্মার প্রাপ্তিপথ। জিশুর রসভাষ্য— ঘা না-দিলে দুয়ার খুলবে কেন! মহম্মদ বলছেন— সত্যের সন্ধানই জীবন। বাঙালি বাউল বলছেন— ‘তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন’। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন— ‘বালিতে-চিনিতে মিশানো— পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে’। রবীন্দ্রনাথ বলছেন— ‘রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি’। জিশু বলছেন— নম্র নতিই উন্নতি। বৈষ্ণব গাইছেন— ‘তরু হতে যেবা হয় সহিষ্ণু তৃণ হতে দীনতর/ সেই বৈষ্ণব’।— এ রসায়ন একদিনের নয়।

বাবু-কালচারের হাত ধরে জন্মাষ্টমীর আদলে বড়দিনকে ‘খ্রিস্টাষ্টমী’র ভাবনা শত রসাভাসের পরেও বড় প্রাপ্তি। সম্মিলনের বাঙালিয়ানারই আর এক প্রতিনিধি অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি। তাঁর গান— ‘খ্রিস্টে আর কৃস্টে (পাঠান্তরে ‘কৃষ্ণে’) কিছু তফাত নাই রে ভাই’। এই অনুপম জারণের কারণ-গতি জটিল। ইসলামে জিশুর নবি-সম্মাননা, বাঙালির সংস্কৃত-আরবি-ফার্সি-ইংরেজি শিক্ষা, শ্রীচৈতন্যের প্রেমভাবনা, ব্রাহ্মসমাজ,রামকৃষ্ণ-রবীন্দ্র, মিশনারিদের উদার ভূমিকা, লোকগান-লোককথা— সব মিলিয়েই জিশুর বাঙালি হয়ে যাওয়া।

ইসলামের ইশা

বঙ্গসংস্কৃতিতে ইসলাম অন্যতম ধারক। তত্ত্বগত ভাবে খ্রিস্টানিজ়ম আর ইসলামের শিকড় একটিই— পাপ থেকে পরিত্রাণ। আবার ভাবগত ভাবে তা ঔপনিষদিক পরমব্রহ্মবাদেরই অনুসারী। তাই সহজিয়া পথেই মিলন। ইসলাম জিশুকে ‘ইশা’ নামে ডাকে। ইসলাম বিশ্বাস করে, নবি মহম্মদের পূর্ববর্তী নবি জিশু। ইসলামে ইশার জন্মকথা খ্রিস্টধর্মে জিশুর জন্মকথারই অনুরূপ। কোরানে ইশার কুমারী মায়ের নাম মরিয়ম। মেরি বা মরিয়মের নামে সুরা রয়েছে কোরানে। প্রার্থনার শেষে দু’ধর্মই উচ্চারণ করে শান্তিমন্ত্র— ‘আমেন’, যার অর্থ ‘সত্যম্’— ‘ইট ইজ় ট্রু’। একই ভাবে ইসলামের ‘কুন ফায়াকুন বা ‘বি অ্যান্ড ইট ইজ়’ বাইবেলে সৃষ্টি-পর্বেও ধ্বনিত।

এই সবই রক্তে পেয়েছে বাঙালি। কালানুযায়ী মহম্মদের আগমন জিশুর অনেক পরে। কিন্তু উপমহাদেশে-বাংলায় মহম্মদ এসেছেন জিশুর আগে। ইসলাম-সূত্রে ইশা-জিশুর সঙ্গে পরিচয় প্রাজ্ঞ বাঙালির ছিলই। পরে সাধারণ্যের জিশু-পরিচয় লোকধর্ম-সংস্কৃতির সূত্রে। তারও আগে থেকে ইশা-মুসা রয়েছেন বাউলের গানে। আজ বড়দিনে গ্রামবাংলায় জিশুগান তেমন শোনা না গেলেও একদিন হিন্দু-মুসলিমের কণ্ঠে তা রণিত হত। চড়কের গানের মতো, ইদের গানের মতো বড়দিনের গানও বাঙালির সংস্কৃতি। সংকীর্তনের মতো বাড়ি-বাড়ি ঘুরে গাওয়াই সে-গানের রীতি।

রবীন্দ্রনাথে তিনি

‘মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,/ উষার কোলে যেন শুকতারা.../ জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের’— ‘পুনশ্চ’ কাব্যের ‘শিশুতীর্থ’ কবিতা। জিশুর নাম নেই, আভাস স্পষ্ট। সরাসরি জিশুকে নিয়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের একাধিক প্রবন্ধ-গান-কবিতা। শান্তিনিকেতনে কবি চালু করেছিলেন খ্রিস্টোৎসব।

‘মানবসম্বন্ধের দেবতা’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন— ‘যে মহাপুরুষ সে সত্যের প্রচার করেছিলেন তাঁকে প্রণাম করি’। কিন্তু জিশুর দিশাপথ পৃথিবী কতটা নিয়েছে, তা নিয়ে সন্দিহান কবি। তিনি অনুভব করেছেন— ‘শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস’। কবির বহুল পরিচিত গান— ‘একদিন যারা মেরেছিল তারে গিয়ে/ রাজার দোহাই দিয়ে/ এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি/মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি’। একই বেদনার অণুরণন আরও কবিতায়-গানে। যেমন, ‘পুনশ্চ’রই ‘মানবপুত্র’ কবিতা— ‘খৃষ্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন/ বুঝলেন শেষ হয়নি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত/ নূতন শূল তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞানশালায়’। আবার ‘মানসী’র ‘ধর্মপ্রচার’ কবিতায় আশাবাদ— ‘বিষ দিতে যারা এসেছে তাহারা/ ঘরে যাক সুধা নিয়ে’। আগ্রাসনে অংশ নেওয়া খ্রিস্টান রাষ্ট্রশক্তিকেই নয় শুধু, একই প্রাবল্যে রবীন্দ্রনাথের কটাক্ষ বুদ্ধশরণাগত চিন-জাপানের রাষ্ট্রশক্তিকেও।

কবি তাঁর ‘খৃষ্টোৎসব’ প্রবন্ধ শুরু করছেন ‘গীতাঞ্জলি’র গানে— ‘তাই তোমার আনন্দ আমার ’পর, তুমি তাই এসেছ নীচে/ আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে’। প্রবন্ধ এগিয়ে চলেছে— ‘মহাত্মা যিশু লোকালয়ের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন... যোদ্ধৃবেশে আসেননি... এই বার্তা বহন করে এনেছিলেন যে, ধনের উপর আশ্রয় করলে চলবে না, পরম আশ্রয় যিনি তিনি বিশ্বকে পূর্ণ করে রয়েছেন’।

বাঙালির সাহিত্যে-গাথায়-গানে বার বার এসেছেন জিশু। এসেছেন নজরুল ইসলামের কলমে— ‘হে দারিদ্র, তুমি মোরে করেছ মহান/ তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান’। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে উপচে পড়েছে জিশু-বসন্তের দানের ডালি। বলছেন জিশু— ‘অকারণ ভেবে আয়ু বাড়ে?’ রবীন্দ্রনাথেরও প্রত্যয়—‘দু’বেলা মরার আগে মরব না’। জিশু মনে করেন, ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশের অন্তরায় সাম্যবিরোধী লোভ। তুলনায় সহজ ছুঁচের মধ্য দিয়ে উট পার করানো। জিশু-মহম্মদ-মার্ক্সের মতো রবীন্দ্রনাথও বলছেন— ‘ধনের ধর্মই অসাম্য’।

আবির্ভাব: বেথলেহেমের এক পশুশালায় জন্ম নিয়েছিলেন মানবপুত্র। এই ভাবেই তাঁর জন্মমুহূর্ত রচনা করা হয় উপাসনাস্থলে

কথা অমৃতসমান

একমুঠো গম নিয়ে জিশু বলছেন— বীজ ঈশ্বর-আখর। ছড়ালে শস্য ফলে। কিন্তু ছড়াবে কোথায়? চলার পথে ছড়ালে পথচলতি দুষ্ট-চিন্তার পায়ে দলে যাবে, পাখি খাবে। পাথুরে মাটিতে চারা বাঁচবে না। কাঁটাঝোপে হিংসাজীর্ণ হবে। একমাত্র মুক্ত মাটিতেই তা পত্রপুষ্পে বিকাশসম্ভব।

জিশুর এই সব দিশাই গল্পচ্ছলে। গল্পের তাঁত শ্রীরামকৃষ্ণেরও। জিশুকথা শুনতেন তিনি। শম্ভুচরণ মল্লিক তাঁকে বাইবেল পড়ে শোনাতেন। যদু মল্লিকের বাগানবাড়িতে জিশুর ছবি দেখে ভাবসমাধিতে তিনি। একদিন ভক্ত মণি বলেছিলেন, ‘আপনার সঙ্গে জিশুখ্রিস্টের অনেক মেলে!’হেসে তিনি বললেন— ‘আর কী কী মেলে?’ মণি নানা উদাহরণ দিচ্ছেন। প্রতিটির পরেই তাঁর সহাস্য প্রশ্ন— ‘আর কিছু?’ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে জিশুর ছবি। জলমগ্ন পিটারের ত্রাণকর্তা জিশু। সে ছবিতে সকাল-সন্ধ্যায় ধূপাচারে প্রণাম শ্রীরামকৃষ্ণের। ‘যত মত তত পথ’-এর তিনি ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিতও।

ধনসম্পদ বাঁচাতে তা স্বর্গরাজ্যেই গচ্ছিত রাখা উচিত। চুরির ভয় নেই। দানই সেই পথ। নিদান জিশুর। বণিকের কটাক্ষ-প্রশ্ন— ‘তা এই স্বর্গরাজ্যটা কোথায়?’ জিশুর উত্তর— ‘আপনার-আমার মনে’। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীক্ষেত্র, সাধনাপীঠও মন।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়াণের পরে হুগলির আঁটপুরে স্বামী প্রেমানন্দের (তখনও বাবুরাম) বাড়িতে ভক্তেরা। এক সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ (তখনও নরেন্দ্রনাথ) জিশুর কথায় আসেন। জিশুর আদর্শ, তাঁর দেখানো পথ, তাঁর বারো শিষ্যের কাহিনি। আলোচনায় রাত গভীর হয়। সে রাতেই নরেন্দ্রনাথেরা ধুনি জ্বালিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-পথে চলার শপথ নেন। সেকালে বাংলা তারিখে অভ্যস্ত তাঁদের ইংরেজি তারিখটা মনে ছিল না। পরে খেয়াল হয়— ২৪ ডিসেম্বর। ক্রিসমাস ইভেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ভাবনার বীজরোপণ।

উপহার প্রেম

সব মিলিয়ে মাত্র এক ডলার ৮৭ সেন্ট। জমিয়েছিল ডেলা। বড়দিনে বর জিমের জন্য উপহার কিনবে বলে। কিন্তু এই সামান্য অর্থে কী হয়! জিমের খুব প্রিয় তার ঘড়ি। কিন্তু তার চেন নেই। নিজের খুব পছন্দের সুন্দর চুল বিক্রি করে দিল ডেলা। ডেলা ঘরে ফিরল চুল বিক্রির টাকায় ঘড়ির চেন কিনে আর জিম ফিরল তার তুমুল পছন্দের ঘড়িটা বিক্রি করে ডেলার জন্য চিরুনি কিনে। পরস্পরকে দেওয়া উপহার এখন কোন কাজে লাগবে? ও’হেনরির চেনা ছোটগল্প ‘দ্য গিফট অব দ্য ম্যাজাই’। শেষে কথকের অবিস্মরণীয় সংযোজন— ম্যাজাইরা সেই জ্ঞানী মানুষ, যাঁরা বড়দিনের আলোকনন্দিত শিশুটির জন্য উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন। আজও বড়দিনে যাঁরা উপহার দেবেন-পাবেন, সবাই ম্যাজাই। কিন্তু ওই দুই নির্বোধ নবীনের উপহারই অমূল্য!

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy

Log In / Create Account

We will send you a One Time Password on this mobile number or email id

Or Continue with

By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy