কৃষি বিল আর অতিমারি নিয়ে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ২৫০ পূর্তি

ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী অতিমারির কারণে ভয়ঙ্কর দারিদ্রের মুখোমুখি হতে চলেছেন ভারতের ৪০ কোটি অসংগঠিত শ্রমের সঙ্গে যুক্ত মানুষ।

অর্ঘ্য মান্না

গোটা পৃথিবী জুড়ে খাদ্যসঙ্কটের মোকাবিলার জন্য ২০২০ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম। সংস্থার প্রধান জানিয়েছেন, অতিমারির কারণে বহু দেশই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়তে চলেছে। ভারত সেই তালিকায় না থাকলেও বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে কয়েক ধাপ পিছলেছে। এরই মধ্যে নয়া কৃষি বিলের বিরোধিতায় দেশে শুরু হয়েছে আন্দোলন। কাকতালীয় হলেও সত্যি, খাদ্য সংক্রান্ত এত ঘটনাবহুল এই বছরে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ২৫০তম বর্ষপূর্তি।

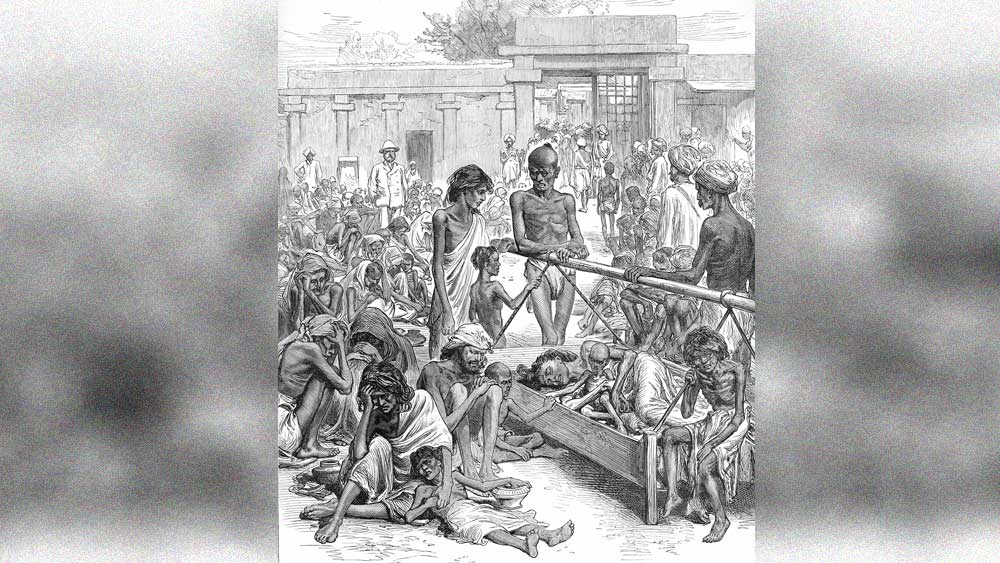

১১৭৬ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি সাল ১৭৭০) তৎকালীন ‘বেঙ্গল প্রভিন্স’ সাক্ষী থাকে শতাব্দীর ভয়াবহতম দুর্ভিক্ষের। মৃত লক্ষাধিক। প্রত্যক্ষদর্শী জন শোর তাঁর কবিতায় লেখেন, ‘ডায়ার সিনস অব হরর, হুইচ নো পেন ক্যান ট্রেস’। দুর্ভিক্ষ শব্দটা শুনলেই যে ছবি মনে ভেসে ওঠে, তা হল কঙ্কালসার এক দল ক্ষুধার্ত মানুষের সারি। অথবা, মৃতদেহের স্তূপ ঘিরে চিল শকুন হাড়গিলের ভিড়। সমস্ত ছবিই এক সূত্রে গাঁথা। খাদ্যাভাব। দায়ী কে বা কী? প্রাথমিক ধারণা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন অনাবৃষ্টি) বা মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয় (যেমন যুদ্ধ)-এর কারণে ফলনের অভাব। ফল খাদ্যাভাব বা ফুড অ্যাভেলেবিলিটি ডিক্লাইন (এফএডি)। ১৯৮১ সালে অমর্ত্য সেন এফএডি-র ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেন তাঁর বই পভার্টি অ্যান্ড ফেমিনস-এ। দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে উঠে আসে খাদ্যের অসম বণ্টন, বেকারত্ব, পরিবহণ ব্যবস্থায় গলদ, গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির পাশাপাশি ক্ষমতাশীলের প্রণীত আইন ও নীতির কথা। নীতি বা পলিসি যাঁরা ঠিক করেন, তাঁদের দুর্ভিক্ষের সময়ও কিন্তু খালি পেটে থাকতে হয় না। অধ্যাপক সেন ‘কেস স্টাডি’ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলার, বাংলাদেশ, ইথিয়োপিয়া ও সাহেলের দুর্ভিক্ষকে। তবে তাঁর তত্ত্ব ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ক্ষেত্রেও খাটে।

১৭৬৯-৭০ সালে গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবশ্য সত্যিই বৃষ্টিপাত কম হয়েছিল। এতটাই কম হয়েছিল, যা গোটা বছরের ফলন ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এক বছরের ফলন নষ্ট কি দুর্ভিক্ষ ডেকে আনতে পারে?

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সবচেয়ে প্রামাণ্য দলিল উইলিয়াম উইলসন হান্টারের লেখা দি অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল। প্রথম প্রকাশ ১৮৬৭ সালে। বইয়ের ছত্রে ছত্রে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ হিসেবে যে দিকে ইঙ্গিত, তা হল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুর্দমনীয় কর ব্যবস্থা। দেওয়ানি ব্যবস্থা হস্তান্তরের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিই হয়ে ওঠে বাংলার দেওয়ান, প্রধান কর-সংগ্রাহক। তাঁর বইয়ের দি অ্যারিস্টোক্র্যাসি রুইনড অধ্যায়ে হান্টার দেখিয়েছেন কী ভাবে কোম্পানির করের চাপে নাভিশ্বাস উঠেছিল বাংলার জমিদার ও স্থানীয় নবাবদের। সরাসরি তার চাপ পড়েছিল অর্থনৈতিক পিরামিডের নীচের তলার বসবাসকারীদের উপরে।

তবে শুধু অতিরিক্ত কর লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে না। নেপথ্যে ছিল গোটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিতর থেকে ভাঙন, যা ধরিয়েছিল কোম্পানির কয়েকটি নীতি। উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তরে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য স্থাপন এবং সর্বাত্মক মূলধনের কেন্দ্রীভবন। এ ক্ষেত্রে কোম্পানির জোড়া পদক্ষেপ ছিল নিজেদের টাঁকশাল খোলা ও বাজারে চলতি পুরনো নবাবি সিক্কাকে বাতিল করতে ডিমনিটাইজ়েশনের ঘোষণা। ১৭৬৪-৬৫ সালে তৎকালীন বাংলার বাজারে চালু রুপোর সিক্কাকে অবৈধ ঘোষণা করে পুরনো সিক্কাকে নতুন সিক্কায় ভাঙিয়ে নেওয়ার নির্দেশ জারি হয়। ফল অনুমান করতে অসুবিধে নেই। সমস্ত স্থানীয় ব্যবসা কার্যত বন্ধ, বাজার অর্থশূন্য। তবে কোম্পানির ঘরে জমা পড়ে প্রভূত পরিমাণ অর্থ।

শুধুমাত্র টাঁকশালের দখল নিলেই চলত না। বাংলার বণিক সমাজেও অনুপ্রবেশের প্রয়োজন ছিল। তখন শ্রমিক, শিল্পী, কারিগরদের সঙ্গে একই নেটওয়ার্কে ছোট-বড় সমস্ত ব্যবসায়ীরই বেঁচেবর্তে থাকার সুযোগ ছিল। গৌতম ভদ্র তাঁর মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ বইয়ে মোগল আমলে বাংলার তাঁতিদের বর্ণনা দিয়ে দেখিয়েছেন, সে সময় বাজারে প্রতিযোগিতা প্রবেশ করেনি। যেমন, মসলিন বোনা তাঁতি থেকে গোজি, বাফতা জাতীয় অপেক্ষাকৃত কম মানের কাপড় বোনা তাঁতিরও বাজার ছিল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করতে হলে কোম্পানির পক্ষে এই সহাবস্থান ভেঙে ফেলা জরুরি ছিল। অগত্যা আর এক নতুন নীতি— দাদনি প্রথার বিলুপ্তিকরণ। দাদনি ব্যবসায়ীরা দ্রব্য প্রস্তুতকারক, শিল্পী, কারিগর ও ছোট ব্যবসায়ীদের হয়ে খদ্দের ধরতেন। তাই প্রস্তুতকারককে চাহিদা ও জোগান নিয়ে মাথা ঘামাতে হত না। দাদনি প্রথার বিলুপ্তিতে কোনও তাঁতশিল্পী সরাসরি কোম্পানিকেই গোমস্তার হাত ধরে পণ্য বেচতে পারতেন। মনে হতে পারে, এ ব্যবস্থাই তো ভাল, ন্যায্য দাম পাওয়ার জন্য আদর্শ। তবে, এ ব্যবস্থা জন্ম দিয়েছিল অসম প্রতিযোগিতার। শুধু তাঁতশিল্পের কথা ধরলেই বলা যায় প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে বাফতা বা গোজি প্রস্ততকারী তাঁতিরা স্রেফ হারিয়ে যায়। প্রতিষ্ঠিত হয় মনোপলি। বাকি শিল্প ও শিল্পী-শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। তৈরি হয় কাজের অভাব।

তবে শুধু বণিক সমাজকে ধ্বংস করাই যথেষ্ট নয়। তখনও গাঙ্গেয় উপত্যকার অর্থনীতি অনেকটাই কৃষি-নির্ভর। বণিক সমাজের মতো কৃষি সমাজও বিবিধ। ছোট, বড়, মাঝারি কৃষকের সহাবস্থান। যদিও এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, তখন কৃষকদের সোনার সময়। তবে মোগল দরবারের নির্দেশে বড় কৃষক ছোট কৃষকের জমি, ফসল, পশুসম্পত্তি গিলে নিতে পারত না। ফারুকশিয়ারের আমলে এ ব্যবস্থায় ভাঙন দেখা দেয়। কোম্পানি সর্বেসর্বা হয়ে ওঠার পরে ব্যাপক হারে শুরু হয় ইজারাদারি ব্যবস্থা। শুরু হয় কর্পোরেট-চুক্তি ভিত্তিক চাষ। ভেঙে পড়ে কৃষি ব্যবস্থা।

অর্থশূন্য বাজার, বণিক সমাজ দিশেহারা, কৃষি ব্যবস্থা ফোঁপরা— এ অবস্থায় এল অনাবৃষ্টি। খাদ্যসঙ্কট অবশ্যম্ভাবী। তাকে মৃত্যুমিছিলে পরিণত করেছিল জমা খাদ্যশস্যের অসম বণ্টন ও চুরি। ত্রাণকার্য শুরু করার বদলে চেন্নাইয়ের সেন্ট জর্জ দুর্গ, সুমাত্রার মার্লবরো দুর্গ ও কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে মোতায়েন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জন্য পাচার করা হয়েছিল বহু মেট্রিক টন খাদ্যশস্য। চুরি পর্ব চলছিল বাংলার বুকেও। সে সময় ঢাকার নায়েব মহম্মদ রেজা খান, পটনার নায়েব সিতাব রায় ও মহারাজা নন্দকুমারের মধ্যে শস্য চুরি ও পাচারের অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ চরমে ওঠে।

২৫০ বছর আগের প্রেক্ষাপট বা পরিস্থিতির সঙ্গে বর্তমান সময়ের কোনও মিলই নেই। সেই মিল জোর করে খোঁজারও প্রয়োজন নেই। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বর্তমানে অর্থনীতি সংক্রান্ত কোনও ইজ়ম-এর ধারণাও গড়ে ওঠেনি। তবুও ডিমনিটাইজ়েশন, বণিক সমাজে মনোপলির প্রতিষ্ঠা, চুক্তিভিত্তিক চাষ, শস্য চুরি ইত্যাদি লক্ষণগুলো বর্তমান সময়ে মনে রাখলে ক্ষতি নেই। বিশেষ করে যখন বিশ্ব ক্ষুধা সূচক অনুযায়ী ভারত খুব একটা স্বস্তিদায়ক জায়গায় নেই, কর্মসংস্থানের অভাব চরম শিখরে এবং গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণাগুলো বেশ টলমলে। প্রশ্ন হল, এই অবস্থায় কি ভারতে ফের ফিরে আসতে পারে ২৫০ বছরের পুরনো ভয়াবহতা?

রাষ্ট্রপুঞ্জের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজ়েশন (ফাও)-এর বেঁধে দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী কোনও খাদ্যসঙ্কটকে দুর্ভিক্ষ হিসেবে ঘোষণা করার কিছু নিয়ম রয়েছে। অন্তত ২০ শতাংশ পরিবারে ন্যূনতম খাদ্যের অভাব, জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের পুষ্টির অভাব ও ম্যালনিউট্রিশন-জনিত রোগ এবং প্রতি দিন ১০ হাজার মানুষের মধ্যে দু’জনের মৃত্যু— এই অবস্থাই দুর্ভিক্ষ। ভারত কোথায় দাঁড়িয়ে? ফাও-এর প্রকাশিত নির্দেশিকা অনুযায়ী খাদ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার খাদ্য, পুষ্টি মিলবে এমন খাদ্য এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য। যদি প্রতি দিন গড়ে কোনও দেশের মানুষকে পুষ্টি মিলবে এমন খাদ্য জোগাড় করতে ১.২০ আমেরিকান ডলারের বেশি খরচ করতে হয়, তা হলে খাদ্যসঙ্কট চরমে। ভারতে এই খরচ ১.৯০ আমেরিকান ডলার। তাই দুর্ভিক্ষের আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ না হলেও, ১৪ শতাংশ মানুষ অপুষ্টির শিকার। ২০ শতাংশ পরিবার একেবারে খেতে পাচ্ছে কি না, সে হিসেব না থাকলেও ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী অতিমারির কারণে ভয়ঙ্কর দারিদ্রের মুখোমুখি হতে চলেছেন ভারতের ৪০ কোটি অসংগঠিত শ্রমের সঙ্গে যুক্ত মানুষ। অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, আগামী দিনগুলোয় খাবার জোটাতে তাঁদের ও পরিবারের অভিজ্ঞতা, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার কিছু কম হবে না।

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy

Log In / Create Account

We will send you a One Time Password on this mobile number or email id

Or Continue with

By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy