শ্রীরমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮)

রেলশহর খড়্গপুরের রেল কলোনিতে যাঁর কৈশোর কেটেছে, পিতার চাকরিসূত্রে এবং ভ্রমণবিলাসের কারণে স্কুলজীবনেই যিনি ঘুরে নিতে পেরেছেন ‘সারা ভারতবর্ষ’, তাঁর সেই ভারতভ্রমণের অভিজ্ঞতার পুঁজি নেহাত কম ছিল না। সেই পুঁজির উপর বিশ্বাসেই, বন্ধুদের তাগিদে ওয়াইএমসিএ-র পাবলিক রেস্তোরাঁয় বসে চার পাতার ছোটগল্প লিখে ফেলা।

রমাপদ চৌধুরী।

বিষ্ণুশর্মা নয়, বিষ্ণুরামের গল্প দিয়ে গল্পসমগ্র শুরু করেছিলেন রমাপদ চৌধুরী। রেলকর্মী বিষ্ণুরাম, জীবন যার অতি সাধারণ। কর্মক্ষেত্র আর গৃহক্ষেত্র দুই যুদ্ধেই যে পরাজিত হতে হতে বেঁচে থাকে। অল্পসল্প ঘুষ নেওয়া, সুবিধের কিংবা অর্থের, নীতিতে আটকায় না যার। হঠাৎ একদিন সে আবিষ্কার করে তার যৌবন গত হয়েছে। এ সংসারে থাকা অপেক্ষা তার স্টেশনঘর অনেক ভাল টরে টক্কাটরে... টরে টরে... টক্কা

পরিণত বয়সে, লেখক হিসেবে যখন প্রতিষ্ঠিত তখনও সেই জীবনের মায়া ছাড়তে পারেননি। ‘ঋষি, দস্যু ও এক কিশোর বালক’ নামের এক অসাধারণ আত্মলেখনকথায় লিখেছেন, ‘‘আজ এতকাল বাদে পিছন ফিরে তাকালেই একটি গল্প আমাকে বিস্মিত করে। সে গল্পের নাম ‘উদয়াস্ত’, গল্পসমগ্রের প্রথম গল্প, সতেরো আঠারো বছর বয়সে লেখা। সেই গল্পহীন জীবনের গল্প, সেই রিক্তপ্রসাধন সহজ সরল ভাষা নিয়েই তো আমি যাত্রা শুরু করেছিলাম। সেখানেই আবার পৌঁছতে চাইছি এত আঁকাবাঁকা পথ পার হয়ে এসে।’’

রেলশহর খড়্গপুরের রেল কলোনিতে যাঁর কৈশোর কেটেছে, পিতার চাকরিসূত্রে এবং ভ্রমণবিলাসের কারণে স্কুলজীবনেই যিনি ঘুরে নিতে পেরেছেন ‘সারা ভারতবর্ষ’, তাঁর সেই ভারতভ্রমণের অভিজ্ঞতার পুঁজি নেহাত কম ছিল না। সেই পুঁজির উপর বিশ্বাসেই, বন্ধুদের তাগিদে ওয়াইএমসিএ-র পাবলিক রেস্তোরাঁয় বসে চার পাতার ছোটগল্প লিখে ফেলা। নাম ‘ট্র্যাজেডি’। সেই শুরু থেকে সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনেই রমাপদ চৌধুরীর প্রধান বিষয় বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর বছরে ষোলো বছর বয়সে কলকাতায় আসা তাঁর, ভর্তি হওয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং আস্তানা গাড়া ইডেন হিন্দু হস্টেলে। এবং ভারত ভ্রমিয়া শেষে আর এক ভুবনের দরজা তখন অবারিত। বাড়িতে কিছু বঙ্কিম আর সংস্কৃত নাটক, রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরিতে প্রচুর ইংরেজি ও বাংলা বই নাবালক বয়সেই ‘গোগ্রাসে গিলেছেন’ তিনি। তার পরে এখন কলেজ স্ট্রিট। পুরনো বইয়ের রেলিংয়ে আবিষ্কার স্টেফান ৎসাইগকে, সারা বিশ্বের সাহিত্য ইংরেজি অনুবাদে ‘হাতের মুঠোয়’। প্রেসিডেন্সিতে, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের মেধাবী ছাত্রের পক্ষে সে অবশ্য খুব বড় কথা নয়।

কিন্তু প্রখর বুদ্ধি, বিপুল পড়াশোনা আর কৈশোরের চোখে ভারতদর্শন মিলে যেন ভিতরে ভিতরে তৈরি হয়ে যাচ্ছিল একটা গড়ন, নিঃস্পৃহ, নিরাসক্ত দেখার একটা আদল। অনর্গল লিখে যাওয়ার অভ্যেস তাঁর ছিল না কোনও দিনই। সভাসমিতি ইত্যাদিতেও তাঁকে বিশেষ দেখা যেত না। নিজের মতো থাকতেন, নিজের মনে নিজস্ব সুহৃদদের নিয়ে। তাঁর সাহিত্যে যে অসংখ্য জীবনের সঙ্গে দেখা হয়, শ্রেণিগত অবস্থানে তাদের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত। কিন্তু সে জীবন যাপনের দুধেভাতের তাল মাঝে মাঝেই কেটে যায়, আপাতনিশ্চিন্ত ঘরের জানালা দিয়ে আচমকা ঢুকে আসে দমকা বনবাতাস। যৌবন সেখানে অনন্ত জটিলতা। রমাপদ চৌধুরী তাঁর লেখায় যেন একের পরে এক খুলে দেন সেই জটিল মনোগহনের প্যাঁচ। জীবনে নিরাসক্ত ভাবে ঘনিষ্ঠ হতে পারলে তবেই এটা সম্ভব। জীবনানন্দই যে তাঁর প্রিয় কবি, অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন— সেটা নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল। তবে জীবনের আনন্দ রবীন্দ্রনাথকে দেখার কথা।

কিন্তু কী আশ্চর্য, সাহিত্যে যিনি এমন নিজেকে-সরিয়ে-রাখা মানুষ, সেই মানুষই যখন চল্লিশের দশকের শেষে নিজের পত্রিকা প্রকাশ করেন তখন তার নাম দেন ‘রমাপদ চৌধুরীর পত্রিকা’। নেপথ্যের মানুষ রমাপদর এই স্বঘোষণা আশ্চর্য। কারণ সম্পাদকের নামে পত্রিকার নাম এমনটা তাঁর আগে দেখেনি বাংলা সাহিত্য, এ পার বাংলায় সম্ভবত তার পরেও নয়। আনন্দবাজার পত্রিকায়, বিশেষত রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদনায় তাঁর স্বাক্ষর বাংলা সংবাদপত্র ও সাহিত্যের ইতিহাসে সুস্থায়ী সম্পদ হয়ে থাকবে।

জীবনভর যিনি শুধু লিখেছেন আর সম্পাদনা করেছেন পত্রিকা অফিসে, সভাসমিতিতে যাননি, পারতপক্ষে মুখ খোলেননি কিংবা দেখাননি মিডিয়ায়, প্রায় দেড়শো ছোটগল্প আর পঞ্চাশের উপর উপন্যাসের যে সাহিত্যসমগ্র তিনি রেখে গেলেন, উত্তর কাল তাকে কী চোখে দেখবে? নানা বোদ্ধার নানা মত থাকতেই পারে, কিন্তু একটি বিষয়ে বোধহয় সকলেই একমত হবেন— স্বাধীনতা-উত্তর বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের এত নিপুণ, এত নির্মোহ সমাজদর্শন বোধহয় আর নেই। ‘বনপলাশীর পদাবলী’, ‘লালবাঈ’, ‘দরবারী’, ‘লাটুয়া ওঝার কাহিনী’ কিংবা ‘দ্বীপের নাম টিয়ারং’-এর মতো ব্যতিক্রম অনস্বীকার্য, সেই সব ব্যতিক্রমেও তিনি প্রায়শই অত্যুজ্জ্বল। তবে রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্যসমগ্রের জীবন মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন।

সেটাই তাঁর শক্তি। যে জীবন তিনি যাপন করেছেন তার খোলস থেকে বেরিয়ে এসে তাকে নির্মোহ দৃষ্টিতে সমালোচনা করতে পেরেছেন। জীবনের মূল্যবোধের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে একদা মুগ্ধ হয়েছিলেন নীহাররঞ্জন রায়। সত্যিই, কোনও বিশ্বাসহীনতা, কোনও শূন্যবাদ তাঁর কথাসাহিত্যে নেই। কিন্তু নিষ্প্রশ্ন বিশ্বাসেও তিনি আক্রান্ত হননি কোনও দিন। বার বার মধ্যবিত্ত জীবনের কিছু মূল্যবোধকে প্রশ্ন করেছেন তিনি। আর সে কারণেই হয়তো ১৯৭০-এর দশকে নতুন রাজনৈতিক দর্শনের মুখোমুখি বাঙালি সমাজজীবন নিয়ে তৈরি হওয়া চলচ্চিত্রের আখ্যানকার হয়ে ওঠেন তিনি (মৃণাল সেনের ‘খারিজ’ কিংবা ‘একদিন অচানক’)।

স্বীকৃতি এসেছে নিজের নিয়মেই। ১৯৬৩ সালে আনন্দ পুরস্কার, ১৯৭১-এ রবীন্দ্র পুরস্কার, অকাদেমি পুরস্কার ১৯৮৯-এ, ওই একই বছরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ‘জগত্তারিণী পদক’ অর্পণ করে, ১৯৯৯ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় দেয় সাম্মানিক ডি লিট।

ধ্বনিধন্য ভাষায় বর্ণসর্বস্ব এক সাহিত্যপৃথিবীর মধ্যে প্রায় রাজকীয় ভঙ্গিতে ঢুকে এক দিন যিনি হাঁফিয়ে উঠেছিলেন, কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন নিরাভরণ ভাষার কাছে, তাঁর আত্মকথনের তিনটি লাইন সত্য হয়েই থাকল তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও: ‘‘আমি যেন নিজের জালে নিজেই আবদ্ধ হয়ে গেছি, জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারছি না। রেশমের গুটির মত কখন ভাষার জাল বুনে বুনে নিজেকে বন্দী করে ফেলেছি, গুটি কেটে বেরিয়ে আসতে না পারলে মুক্তি নেই।’’

-

ফরাক্কায় নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ বৃদ্ধের বিরুদ্ধে, জেল হেফাজতের নির্দেশ আদালতের

-

মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালে ‘হুমকি সংস্কৃতি’! অভিযোগ তুললেন প্রাক্তন এক অস্থায়ী কর্মী

-

চিরাচরিত ঠেকুয়া ছাড়াও বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন দারুণ স্বাদের স্বাস্থ্যকর ঠেকুয়া

-

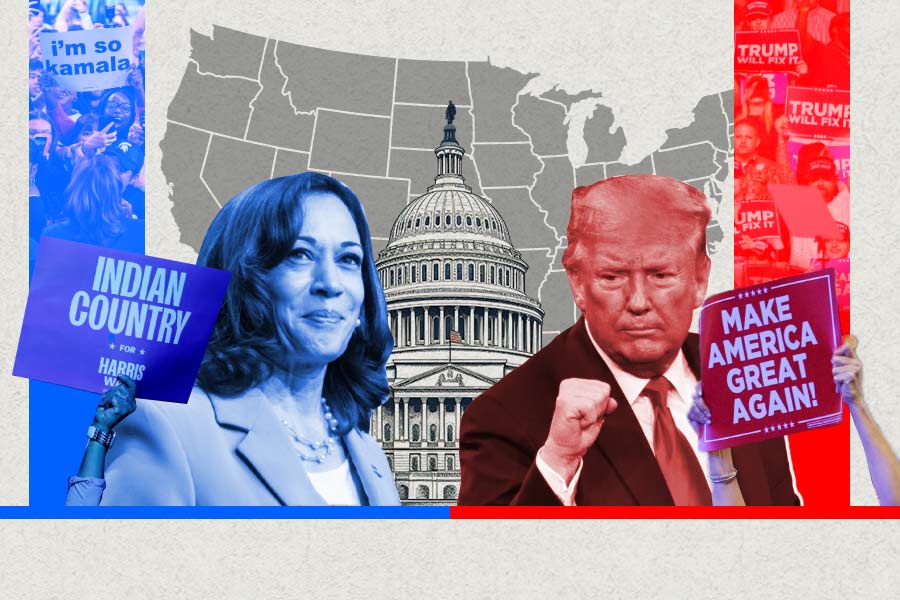

প্রচারের শেষবেলায় ট্রাম্প এবং কমলার নিশানায় ‘সুইং স্টেট’! কোথায়, কোন প্রার্থী কী বললেন

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy