শতবর্ষ পরেও বিশ্বভারতী কবির ‘আইডিয়া’ হয়েই থেকে গেল

কবির সুরে বিশ্বভারতীর বীণার তার বাঁধা শেষ হল না আজও।

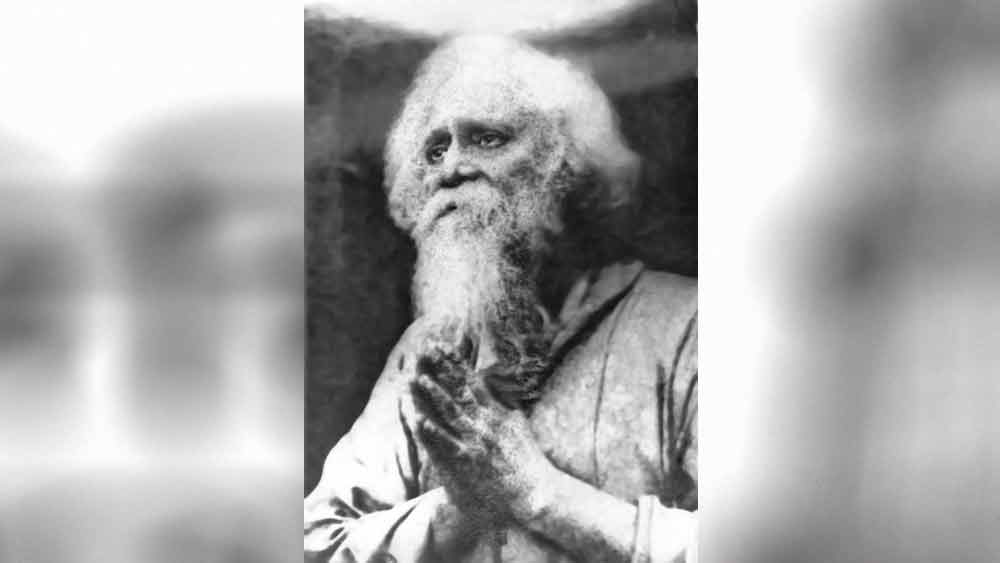

ছবি: রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে।

নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘আইডিয়া’র কুহক ভালবাসতেন। আজীবন নতুন নতুন ‘আইডিয়া’র টানে তিনি ছুটেছেন। আপন ভাবনার রূপদানে উৎসাহী হয়েছেন। অনেক সময় তাতে শামিল হতে হয়েছিল তাঁর পরিবারকে। ইংরেজ প্রবর্তিত দমবন্ধ-করা শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিবাদী বিকল্প হিসেবে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত তাঁর আশ্রম-বিদ্যালয়কে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ ছিল রবীন্দ্রনাথের এক ‘আইডিয়া’রই রূপদানের তাগিদ। এই ভাবনাকে আকার দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরিবারকে দুর্বিষহ প্রতিকূলতা, বিরুদ্ধতা আর ত্যাগের ভিতর দিয়ে এগোতে হয়েছিল। স্ত্রী মৃণালিনী তাঁর গয়না বিক্রি করে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অকালে স্ত্রী, প্রথম ও মধ্যম কন্যা, এবং কনিষ্ঠ পুত্রকে হারিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা আর কনিষ্ঠা কন্যা মীরার জন্যে যে বিশ্বভারতী আর শান্তিনিকেতনকে রেখে রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হয়েছিলেন, সেই ‘আইডিয়া’ই এক সময় তাঁদের কাছে হয়ে উঠেছিল দুঃসহ বেদনার কারণ।

‘বিশ্বমিলনের তীর্থস্থান’ হিসেবে বিশ্বভারতী বহু ‘ত্যাগ-স্বীকারী’, স্থিতপ্রজ্ঞ, ব্যতিক্রমী শিক্ষক এবং কর্মী পেলেও, শেষ পর্যন্ত তার আদর্শ রক্ষায় শান্তিনিকেতনের ‘আশ্রমস্থ’ সদস্যদের উপর বিশেষ ভরসা করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। প্রতিষ্ঠার সাত বছরের মাথায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখলেন, “বিশ্বভারতী প্রায় একলা আমার মনে আইডিয়া রূপেই রয়ে গেল।” তাঁর জীবন, আদর্শ এবং কর্মের প্রতি শান্তিনিকেতনবাসীদের যে এক ধরনের উদাসীনতামিশ্রিত উপেক্ষা রয়েছে, এ কথা রবীন্দ্রনাথ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন, কিন্তু বিশ্বভারতী নিয়ে তাঁর ভাবনার রূপদানে বিরত হননি। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার বর্ষে, আমেরিকা থেকে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে গর্ব করে লিখেছিলেন, “…আমাদের শান্তিনিকেতন আয়তনে ছোট কিন্তু সমস্ত নিউইয়র্কের চেয়ে অনেক বড় একথা সেখানে থেকে তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না।” এখানে যে শান্তিনিকেতনের কথা বলেছেন কবি, তা সম্ভবত তাঁর কল্পলোকে ‘আইডিয়া’ হিসেবে জেগে থাকা শান্তিনিকেতনই।

‘ভয়শূন্য’ পরিবেশে, দারিদ্রের ভূষণে, প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে গভীর অধ্যয়ন, প্রাচ্য এবং প্রতীচীর ভাবের মেলবন্ধন, যুক্তির চর্চা, মানবিক মন আর নান্দনিক বোধ গড়ে তোলা, নিজেকে প্রকাশ করার শিক্ষার পাশাপাশি, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, শ্রদ্ধা আর সহযোগের সম্পর্ক বিশেষ ভাবে সহায় হবে বিশ্বভারতীর। কবির মোহভঙ্গ হয়েছিল। আর্থিক সঙ্কটের পাশাপাশি উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, দলাদলি, সঙ্কীর্ণতা, বিশ্বভারতীর প্রশাসনিক জটিলতায় রবীন্দ্রনাথ জেরবার হয়ে যান। ১৯০৯-এ ক্ষিতিমোহন সেনকে লিখছেন, “রথী একটা কথা লইয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন যে অধ্যাপকদের কেহ কেহ ছাত্র সমক্ষেই অন্যান্য অধ্যাপক ও ছাত্রদের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন— শুনিয়া আমি ক্ষোভ অনুভব করিলাম।” আদর্শের কথা লিখতে গিয়ে ১৯২৯-এ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে কবি লিখছেন, “অন্য দেশের লোকের কাছে যখন শান্তিনিকেতনের কথা বলি তখন এইসব আদর্শের কথা বলে থাকি, এবং তা শুনে তারা বিস্ময় বোধ করে— কিন্তু এগুলি যদি অধিকাংশই অনুষ্ঠিত না হয় তাহলে আমার পক্ষে তার চেয়ে লজ্জার বিষয় কিছুই হতে পারে না।” বিশ্বভারতীর কাজে বাবার পাশে ছায়ার মতো থাকা পুত্র রথীন্দ্রনাথ কবির কানাডা ভ্রমণের সময় তাঁর থেকে বিদ্যালয় পরিচালনার অস্থায়ী দায়িত্ব পেয়ে বিশ্বভারতী সমিতির একাংশের বিদ্রুপের পাত্র হলে, আশ্রমে পরিবারতন্ত্র কায়েম করার অভিযোগ শুনে ক্রুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ নির্মলকুমারী মহলানবিশকে ১৯২৯-এ লিখলেন, “যে ভার আমার সে ভার আমি প্রাণ দিয়ে পেয়েছি— আমিই জানি সে ভার কার উপরে দেওয়া চলে… কিন্তু আমি বেশিদিন বাঁচব না— এবং অচিরকালের মধ্যেই ডিমক্রেসীর জয়পতাকা আমার সৃষ্টির বুক ফুঁড়ে আকাশে উড়বে।” বিশ্বভারতীর কারণে রথীন্দ্রনাথের অপমান নিয়ে নিজের অবস্থান জানিয়ে নির্মলকুমারীকে কবি লিখেছিলেন, “সে আমার আপন লোক বলেই তাকে বাধা ও অপমান সইতে হবে অতএব আমার কাছ থেকে সেটা তার উত্তরাধিকার।” আরও লিখেছিলেন, “বিশ্বভারতী সম্বন্ধে মমতাবোধ করতে আমার হাসি পাচ্চে— কিছু আসে যায় না এটা কিভাবে টিঁকে যায়। আমার ধ্যানের সামগ্রী আইডিয়া রূপেই থাকবে… বাকিটা সরকারী মালের নৌকায় বোঝাই করে দিয়ে ডিমক্রেসির হাটে তার যে গতি হয় হোক।”

নিজের পরিবারের বাইরে রবীন্দ্রনাথ যাঁদের স্নেহ করতেন, যাঁরা তাঁকে ঘিরে রাখতেন, তাঁদের অনেকের, এমনকি বিশ্বভারতীর আচরণও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতিকূলে গিয়েছিল। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে এযাবৎ অপ্রকাশিত কিছু চিঠিপত্র দেখা যাচ্ছে, যা পড়লে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কবির মৃত্যুর পর বিয়ে ভেঙে যাওয়া, প্রায় কপর্দক-শূন্য কন্যা মীরা কঠিন অসুখে ভুগছেন। নিজের বাসভবন ‘মালঞ্চ’-র আম বিক্রি করে, বাড়ি ভাড়া দিয়ে, রেশন তুলে সংসার চালাতে হচ্ছে। উত্তরায়ণের পরিচারকেরাও তাঁর ডাকে আর সাড়া দিচ্ছেন না। কন্যা এবং জামাতার কাছে অর্থের জন্যে ক্রমাগত হাত পাততে হচ্ছে। শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় বিশ্বভারতীর অ্যাম্বুল্যান্স-এ যেতে আধিকারিকদের সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে। উপাচার্য কোনও খবর নেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে বিশ্বভারতী মীরাকে ‘বিল’ ধরাচ্ছে। জামাতা কৃষ্ণ কৃপালনীকে মীরা লিখেছেন, “সকলের কাছে এরকম করে ভিক্ষে নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে মনে করে আমার খুব দুঃখ হয়েছিল।” কন্যা নন্দিতাকে মীরা লিখেছেন, “দুঃখ হয় যে বাবা এত কষ্ট করে লোকের কাছে ভিক্ষে করে যে বিশ্বভারতী রেখে গেলেন কাণ্ডারির অভাবে আজ তা তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে কোন পথে চলেছে। শুনছি নাকি আরো ১৫০ টা বাড়ি তৈরী হবে তা হলেই বুঝতে পারছি ওখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য কিছু আর থাকবে না।” নন্দিতার অকালমৃত্যুতে বিশ্বভারতী তাঁকে স্মরণে সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ দেখে সদ্য কন্যা-হারা মীরা যারপরনাই আহত হচ্ছেন।

কবির পরিবারকে অন্ধকারে রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মহলানবিশ দম্পতিকে দায়ী করে, ১৯২৮-এ প্রতিমা দেবী মীরাকে লিখছেন, “প্রশান্ত [মহলানবিশ] জানে বাবামশায় [য] উপর তার প্রভাব এখন বেশী নেই তার কারণ রাণীর প্রভাব বেশী কাজেই রাণীকে দিয়ে সে নিজের কাজ উদ্ধার করিয়ে নেয়।” ‘ভানুদাদা’র মৃত্যুর পর রাণু মূলত রবীন্দ্রনাথের ছবির জন্য কবিপুত্রের চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেখে প্রতিমা বিরক্ত হচ্ছেন। রাণুর থেকে কিছু সাহায্য চেয়ে না পেয়ে নন্দিতাকে লিখছেন, “ও বড্ড স্বার্থপর এবং হাল্কা প্রকৃতির মেয়ে।”

আশ্রম-বিদ্যালয় আর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন ঘর আর বাহিরের আগলটুকু ভেঙে নিজের আর পরিবারের সামনে খুলে দিলেন বিপর্যয়ের এক সিংহদরজা! বাবামশায়ের মৃত্যুর পর উদয়নের অন্তঃপুর ক্রমশ বিশ্বভারতী গ্রাস করে নিচ্ছে দেখে প্রতিমা ব্যথিত হচ্ছেন। মীরা অভিযোগ করছেন, বৈষয়িক স্বার্থে তাঁর বৌঠানকে এক নিকট আত্মীয় হাতের পুতুলে পরিণত করেছেন। আশ্রমের কুৎসা আর অবিচারের শিকার, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর উপাচার্য রথীন্দ্রনাথ পদত্যাগ করে চিরতরে শান্তিনিকেতন ছেড়ে আশ্রমের ইংরেজি শিক্ষকের স্ত্রীর সঙ্গে দেহরাদূনে বসবাস করার সাহসী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। সব দেখে প্রতিমা নন্দিতাকে লিখছেন, “সত্যি বলছি, বুড়ী, আমাদের আর বেঁচে সুখ নেই। সব দিক থেকেই একটা বিতৃষ্ণা আসছে।” বাবার শতবর্ষে বিশ্বভারতীর আমন্ত্রণটুকুও পাচ্ছেন না রথীন্দ্রনাথ। নিজের জীবন আর পৈতৃক সম্পত্তি প্রায় পুরোটাই বিশ্বভারতীকে সমর্পণ করেও তহবিল তছরুপের মামলায় জড়াচ্ছেন। ১৯৫৪-য়, এক করুণ চিঠিতে কবির স্নেহধন্য, দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে আনাগোনা করা অনিলকুমার চন্দকে তাঁর ‘রথীদা’ লিখছেন, “আমি শুনে আশ্চর্য ও মর্মাহত হয়েছি যে তুমি আমার নিন্দা, বিশেষত পন্ডিতজী ও বিধানবাবুর কাছে করতে বিরত হওনি। আমার সম্পত্তি সব বিক্রি করে দিচ্ছি— এ খবরটা সত্য না মিথ্যা আমার কাছ থেকে জানতে কি কোনো বাধা ছিল? ...নানা সড়যন্ত্রে [য] আমাকে চলে আসতে হয়েছিল। তোমরা কি এখনো আমাকে শান্তি দেবে না?”

‘ডিমক্রেসীর জয়পতাকা’ উড়বার আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিষ্ঠানের সব দায়িত্ব দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন প্রিয় পুত্র আর বৌমাকেই। ১৯৩৮-এ এক চিরকুটে লিখে গিয়েছিলেন, “আমার অবর্তমানে এখানে ভুতের কীর্তন কেমন হবে তা এখন থেকে কল্পনা করতে পারি নে।” যে রুচিবোধের, উৎকর্ষের, সর্বোপরি মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাবনাকে মিলিয়ে দেওয়ার সীমানাবিহীন, উদার ক্ষেত্র হিসেবে কবি দেখতে চেয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানটিকে, তা যেন শুধুই রয়ে গেল তাঁর এক ‘আইডিয়া’ হয়েই। কবির সুরে বিশ্বভারতীর বীণার তার বাঁধা শেষ হল না আজও।

অন্য বিষয়গুলি:

Rabindranath Tagore-

হুগলিকাণ্ডে তান্ত্রিক যোগ? টানা জেরার পর মৃত শিশুর ঠাকুরদা-সহ তিন জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ

-

উড়ল ৪৬৭.৯৫ কোটি টাকা! আইপিএল নিলামের প্রথম দিন: ১০ দলের কে কিনল কোন ক্রিকেটারকে?

-

শ্রেয়সের দর বাড়ল সাড়ে ১৪ কোটি, স্টার্কের কমল ১৩ কোটি! নিলামের প্রথম দিন কার লাভ, কার ক্ষতি?

-

একা বেঙ্কটেশের জন্য খরচ ২৩.৭৫ কোটি! পকেটে টান পড়লেও প্রথম একাদশ প্রায় পাকা করে ফেলল কলকাতা

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy

Log In / Create Account

We will send you a One Time Password on this mobile number or email id

Or Continue with

By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy