দেবস্মিতা ঘোষের বয়স এখন ১৪। হুইলচেয়ার-বন্দি এই কিশোরী আঙুলে চামচ ধরে খেতে পারে, লিখতে পারে। কিন্তু দৈনন্দিন বাকি সব কিছুই অন্যের সাহায্য-নির্ভর। মেধাবী ছাত্রী দেবস্মিতার জন্য স্কুলেও এক জন কেয়ারগিভার পাঠাতে হয় বাড়ি থেকে, যিনি ওর শৌচাগারে যাওয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনে সাহায্য করেন। স্পাইনাল মাস্কুলার অ্যাট্রফি (এসএমএ) আক্রান্ত দেবস্মিতা তার প্রয়োজনীয় ওষুধটা পেতে শুরু করেছে মাত্র চার বছর আগে। আরও আগে ওষুধ শুরু হলে আজ কি মেয়েটা আর একটু ভাল থাকতে পারত? অস্বস্তিকর বলে এড়িয়ে না গিয়ে বিষয়টা ভাবার এবং ভাবানোর।

সদ্য ফেব্রুয়ারি পেরোল, যা কি না কাগজে-কলমে ‘রেয়ার ডিজ়িজ় মান্থ’। ‘বিরল রোগ’ বলে একটা কথা গত কয়েক বছর যাবৎ আমাদের শোনার পরিধির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে ঠিকই, কিন্তু এখনও বোঝার পরিধির মধ্যে সে ভাবে ঢোকেনি। তাই আমরা খবর রাখি না দেবস্মিতার মতো আরও কত শৈশব-কৈশোর এ ভাবে প্রতি পদে হোঁচট খাচ্ছে। কত জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে শুধু চিকিৎসার অভাবে। আমরা বিষয়টার মধ্যে ঢুকতেই চাই না, কারণ আমরা জেনে গেছি কিছু কিছু বিরল রোগের চিকিৎসার খরচ এমনই যে, শুনলেই ছ্যাঁকা লাগার মতো ছিটকে আসতে হয়। আমরা, যারা নিরাপদ দূরত্বে আছি তারা ছিটকে আসতে পারি, কিন্তু যাঁদের সন্তানেরা এর শিকার তাঁরা কী করবেন? রাষ্ট্র কি তাঁদের বলবে চুপচাপ সন্তানের চলে যাওয়ার মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করতে?

আরও কত রোগে কত শিশু চিকিৎসা পাচ্ছে না, কত শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, কত শিশু পুষ্টির অভাবে মারা যাচ্ছে, সে সব তথ্য টেনে ‘যেখানে ফলটাই অনিশ্চিত, সেখানে এই খরচের কী যৌক্তিকতা’ জাতীয় কথা বলে লাভ নেই। ওগুলো যেমন জরুরি, তেমন বিরল রোগের চিকিৎসাও জরুরি। একটি শিশুর জীবনকে কোনও ভাবেই ফলাফলের তুল্যমূল্য বিচারের দাঁড়িপাল্লায় ওঠানো যায় না।

বিরল রোগ নিয়ে সরকারের নীতি আছে। কিন্তু বাস্তবে তা বিশেষ কাজে আসে না। প্রায় সাত হাজার বিরল অসুখকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগের এককালীন এবং দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা হয়, তার ফলও মেলে। আর তৃতীয় ভাগ যেখানে চিকিৎসা আছে, কিন্তু তা মাত্রাতিরিক্ত খরচসাপেক্ষ। আক্রান্তের সংখ্যা তুলনায় অনেক কম, তাই ওষুধ সংস্থাগুলি দাম মারাত্মক বাড়িয়ে রাখে। এই সব সমস্যার জন্যই বিরল রোগকে বলা হয় ‘অরফ্যান ডিজ়িজ়’ আর এর ওষুধকে বলে ‘অরফ্যান ড্রাগস’। সরকার কোনও কোনও ক্ষেত্রে কিছু টাকা দেয়, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। বড় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি তাদের সিএসআর প্রকল্পে অন্য কাজের পাশাপাশি বিরল রোগে আক্রান্ত এক বা একাধিক শিশুর চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে পারে। কিন্তু নেয় কই? ভরসা ‘ক্রাউড ফান্ডিং’, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের থেকে অর্থ সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট ওষুধ কোম্পানিগুলির নিজস্ব কিছু প্রকল্প যা থেকে কিছু রোগী নিখরচায় ওষুধ পেতে পারেন। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় কতটা সামান্য, সেটা আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না।

দেশে বিরল রোগের চিকিৎসায় ১৬টি উৎকর্ষ কেন্দ্র রয়েছে। এ রাজ্যে সেই কেন্দ্রটি ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (আইপিজিএমইআর)। ক্লিনিক চলে পুলিশ হাসপাতালে। কিন্তু সেখানেও ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা কম। স্বাস্থ্য ভবনে বিরল রোগ সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে চাইলে কখনও অখণ্ড নীরবতা, কখনও আবার চূড়ান্ত অসংবেদনশীল আচরণ ছাড়া কিছুই মেলে না। কত জন বিরল রোগে আক্রান্ত তার সঠিক হিসেবটাই এখনও তৈরি হয়নি। কেন্দ্রের ভূমিকাও তথৈবচ।

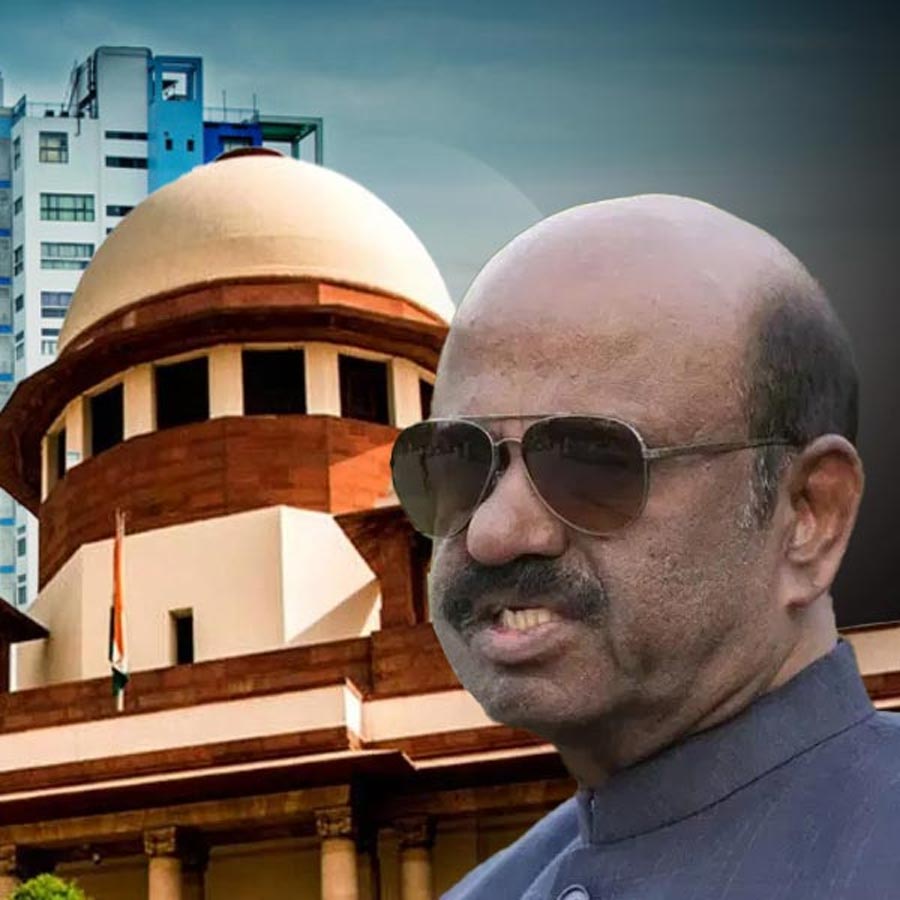

মাস কয়েক আগে দিল্লি হাই কোর্টের নির্দেশে কেন্দ্রের বিরল রোগ সংক্রান্ত কমিটি কয়েকটি ওষুধ সংস্থার সঙ্গে দামের বিষয়ে রফা করার সিদ্ধান্ত নেয়। কোর্টের নির্দেশে ৯৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দের সিদ্ধান্ত হয় ওষুধ খাতে। আদালত ওই রায়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছিল, বিরল রোগে আক্রান্তদেরও চিকিৎসা পাওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আশার আলো দেখেছিলেন ওই শিশুদের বাবা-মায়েরা। কিন্তু স্বস্তি ক্ষণিকের। দেড় মাসের মধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট থেকে স্থগিতাদেশ নিয়ে আসে সরকার। ফলে পরিস্থিতি ফের যে কে সেই।

এই মুহূর্তে বিরল রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য এককালীন ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে। পেয়েছেন ক’জন? খোঁজ নিতে গেলে বোঝা যাবে সংখ্যাটা শুরুতেই থমকে। স্বাস্থ্যকর্তাদের যুক্তি, এর খরচ বেশিরভাগ সময়েই কোটির হিসেবে চলে। এসএমএ-র কথাই যদি ধরা হয় তা হলে ১৭-১৮ কোটির জিন থেরাপি তো রয়েছেই, অন্য ওষুধ-ইনজেকশনেও প্রতি বছরে বহু লক্ষ টাকা করে প্রয়োজন।

তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, তা হলে এককালীন ৫০ লক্ষ টাকা পেয়ে লাভটা কী? তাতে তো সুরাহা হবে না। এই লেখাটা তৈরির সময়েই খবর এল, জেলায় একটি আট মাসের শিশুর এসএমএ ধরা পড়েছে। সরকারি দরজায় মাথা ঠুকছেন বাবা-মা। এসএমএ আক্রান্তদের অভিভাবকদের সংগঠন ‘কিয়োর এসএমএ ইন্ডিয়া’ বলছে, যদি প্রশ্ন করেন, ৫০ লক্ষ টাকায় ওই শিশুকে বাঁচানো যাবে? আমাদের উত্তর হল, একটা আট মাসের বাচ্চা, বছরে তার ওষুধের জন্য ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা খরচ। তা হলে সরকারের ওই টাকায় তার অন্তত চার বছর চিকিৎসা চলবে। তার পর তার পরিবারকে অন্য কিছু ভাবতে হবে। অর্থাৎ, তাঁরা হাতে চার বছর সময় পাচ্ছেন। চার বছর পর তাঁরা টাকা জোগাড় করতে পারবেন কি না, সেই প্রশ্ন তুলে এখন তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত না বাড়ানো চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা নয় কি?

শিশু চিকিৎসক অপূর্ব ঘোষ বলছিলেন, “জানি না, এর কোনও সমাধান আছে কি না। সামনে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এই বিপুল খরচ বহন করা কোনও সরকারের পক্ষে কতটা সম্ভব? বিদেশি ওষুধ সংস্থাগুলোও পরিস্থিতি বুঝে দাম মারাত্মক চড়িয়ে রেখেছে।”

বিরল রোগে আক্রান্তদের বাবা-মায়েরা কিন্তু বলছেন, সরকার চাইলে অনেক কিছুই পারে। একটু সংবেদনশীল হয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারে। রোগীর প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করে ওষুধ সংস্থার সঙ্গে রফা করে বেশি সংখ্যক ওষুধ তুলনায় কম দামে কিনতে পারে। উপসর্গ-ভিত্তিক চিকিৎসার পরিকাঠামো বাড়াতে পারে। রাজনৈতিক রং ভুলে কেন্দ্র-রাজ্য আলোচনায় বসে কোন খাতে কত খরচ করা যায় তা স্থির করতে পারে। যে দেশে কুম্ভমেলায় হাজার-হাজার কোটি টাকা খরচ হয়, যে রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজে খেলাধুলোর জন্য কোনও আগাম পরিকল্পনা ছাড়াই দু’কোটি টাকা বরাদ্দ হয়ে যায়, সেখানে অসুস্থ শিশুদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছু কি করা যায় না? না কি রোগ ‘বিরল’, ভোটব্যাঙ্ক তত বড় নয়, তাই এই অনীহা?

লেখা শুরু করেছিলাম দেবস্মিতার কথা বলে। কথা বলেছিলাম দেবস্মিতার মা মৌমিতার সঙ্গেও। মেয়ের যন্ত্রণায় শুধু চোখের জল না ফেলে তাঁর মেয়ের মতো আরও অনেকের জন্য ওষুধের ব্যবস্থা করাটাকে একটা আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন মৌমিতা। বলছিলেন, “বিভিন্ন দরজায় ধাক্কা খেতে খেতে ২০২০-র ডিসেম্বরে যখন একটি ওষুধ সংস্থার প্রকল্পে নিখরচায় ওর ওষুধের ব্যবস্থা হল, তত দিনে অনেক কিছুই শেষ। এটা যদি আর কয়েক বছর আগে হত, ও যেমন ওয়াকার নিয়ে হাঁটছিল, সেটাই হাঁটতে পারত। আমার মেয়ের যে ক্ষতিটা হয়েছে আমি শুধু চেষ্টা করি আর কোনও শিশুর যেন সেটা না হয়। কিন্তু কিচ্ছু করতে পারছি না।”

কী ভাবে পারা সম্ভব? সরকারের দায়িত্ব তো রয়েছেই। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে বিরল রোগের চিকিৎসা শুধুমাত্র সরকারের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার মতো বিষয় আর থাকছে না। এগিয়ে আসতে হবে সকলকেই। যার যতটুকু সাধ্য। যতক্ষণ বিপদের আঁচ আমার ঘর পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না, তত দিন আমি চোখ কান বুজে বসে থাকব, সকলেই এমন ভাবলে নিজের আর্থিক সঞ্চয় হয়তো আগলে রাখা যাবে পুরোটাই, কিন্তু কোনও একটা বিপর্যয়ে দেখা যাবে চার পাশটা ফাঁকা, হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কেউ নেই।

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)