১৭৪২ সাল থেকে প্রতি বছর বাংলার শস্যগোলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মরাঠা বর্গিরা। প্রায় এক দশকের অরাজকতা পর্যুদস্ত করে ছেড়েছিল সোনার বাংলা ও তার অর্থনীতি। অন্নদামঙ্গল-এ ভারতচন্দ্রের সাক্ষ্য মতে, আলিবর্দি খাঁর কয়েদ থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গে অন্নপূর্ণা পূজার প্রচলন করেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, বর্গি হাঙ্গামা শুরুর বছরগুলিতে। ইতিমধ্যে পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিকরাই দেশের প্রকৃত শাসক। মধ্যে বেশ কয়েক বছর খরায় ভাল ফসল হল না। তার পরেও খাজনা বাড়ানো-সহ শাসকের নানা পদক্ষেপে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে পড়ল বাংলা। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে কুখ্যাত সেই আকালের ছবিই বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ-এ।

এই অবস্থায় ত্রাণের জন্য মানুষ তো অন্নপূর্ণার কাছেই প্রার্থনা করবে! মন্বন্তরের কয়েক বছরের মধ্যেই, ১৭৭৬ সালে বাগবাজারে গঙ্গার ঘাটের কাছে এক গুচ্ছ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ওয়ারেন হেস্টিংসের আমিন বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী। সেই মন্দিরগুচ্ছের মধ্যে পৃথক দালানে প্রতিষ্ঠিত হন অন্নপূর্ণা। আজ চৈত্রের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে কলকাতার প্রাচীন সেই অন্নপূর্ণা বিগ্রহ পূজা পাবে ঠিকই— তবে সংস্কার ও যত্নের অভাবে ভগ্নপ্রায়, ভুলে যাওয়া এক মন্দিরে।

বাগবাজার অঞ্চলে আছে বেশ কয়েকটি শতাব্দী-পেরোনো পারিবারিক অন্নপূর্ণা পূজা। রমাকান্ত বোস স্ট্রিটের সেনবাড়ির পারিবারিক অন্নপূর্ণা পূজার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এ শহরের খাদ্যাভাব দূর করার উদ্যোগ। পূজার প্রতিষ্ঠাতা ভবনাথ সেন ছিলেন কলকাতার বর্জ্য নিষ্কাশনভূমি ধাপায় কৃষিকাজ শুরু করার পথিকৃৎ। ১৯০০ সাল থেকে একই ঠাকুরদালানে পূজা হচ্ছে মহাদেব, নন্দী, জয়া-বিজয়া পরিবৃত ললিতাসনে উপবিষ্ট মৃন্ময়ী মূর্তির। সকালে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও চক্ষুদানের পর বাড়ির সবাই মা অন্নপূর্ণাকে ও মহাদেবের ঝুলিতে কাঁচা আম, পৈতে ও চাল দেন। এই আচারের পর থেকেই সেন বাড়িতে কাঁচা আম খাওয়া শুরু হয়। কুমারী ও সধবা পুজো, ধুনো পোড়ানো, অঞ্জলি, ভোগারতি, হোম পালিত হচ্ছে ১২৫ বছর ধরে।

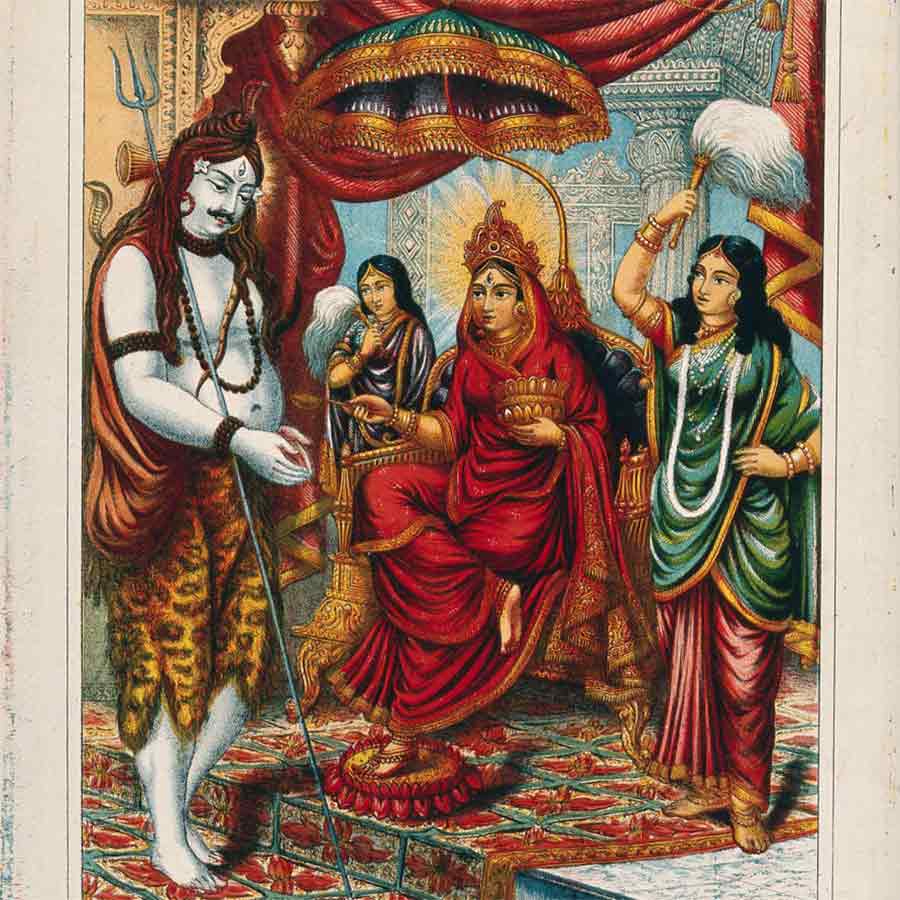

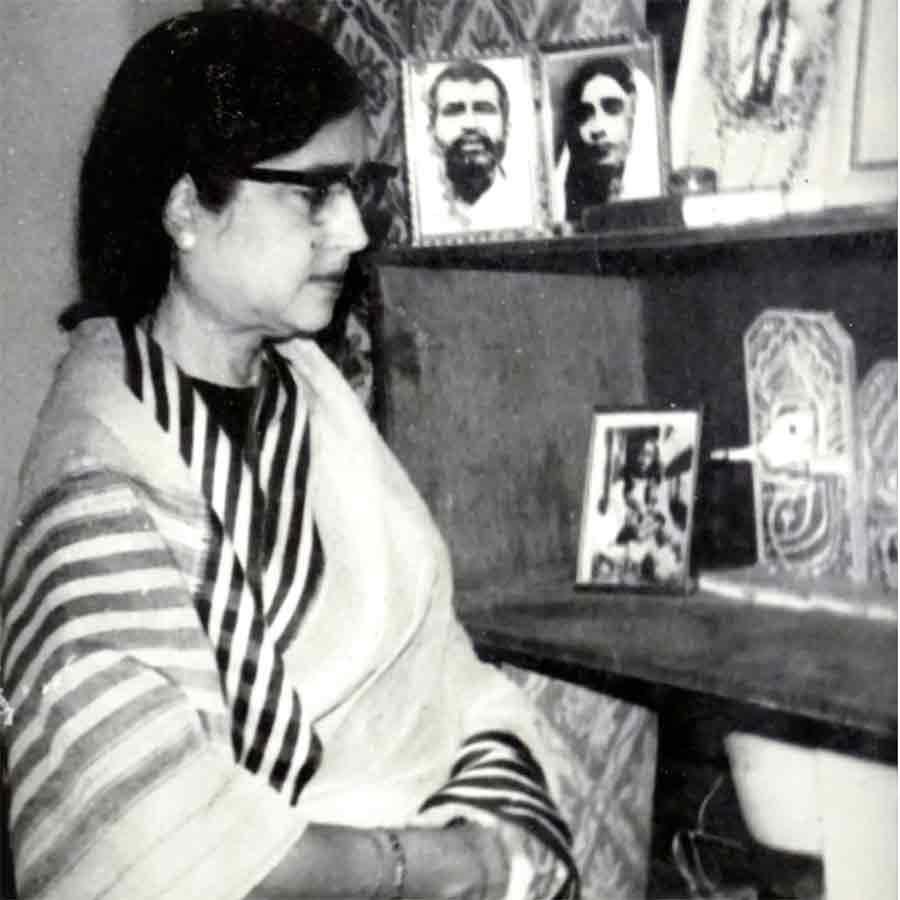

বাগবাজারেই লক্ষ্মী দত্ত লেনের ‘লক্ষ্মীনিবাস’-এ ১৩৫ বছরে পড়ল অন্নপূর্ণা পূজা। ১৮৯০ সালে, গিরিশচন্দ্র ঘোষের অন্তরঙ্গ সুহৃদ লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের শুরু করা এই পূজার মূল সুর পথবাসী মানুষকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা। লোকে বলত, ‘বিনয়ে লক্ষ্মীদত্ত যান গড়াগড়ি’। অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে ১৯১২ সালে শ্রীমা সারদা দেবী লক্ষ্মীনিবাসে আসেন, ঠাকুরদালানে পূজা দেখে দোতলায় ঠাকুরঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি সাজিয়ে অন্নভোগ নিবেদন করেন। তাঁর আদেশে সেই থেকে প্রতি বছর অন্নপূর্ণা পূজার তিথিতে লক্ষ্মীনিবাসে দেবীর প্রতিমাপূজা ও মায়ের প্রবর্তিত ঠাকুরের পট পূজা, অন্নভোগের আয়োজন চলেছে (মাঝের ছবিতে মায়ের ছবি)। উপরে কালীঘাটের পটচিত্র ও ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিয়োর চিত্রে অন্নপূর্ণা-শিব, উইকিমিডিয়া কমনস থেকে।

প্রাণের দেবতা

অন্তরতমের গান গেয়ে ‘বাহির হওয়া’র কথা আছে রবীন্দ্রগানে। গান যে সত্যিই ঘরছাড়া করে, বিশেষত কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় ‘দূরে কোথায়, দূরে দূরে’, ‘আমার সকল নিয়ে বসে আছি’ বা ‘আনন্দধারা বহিছে ভুবনে’র মতো রবীন্দ্রগান— প্রেরণা দেয় সাধনপথের যাত্রিক হতে, নিজ জীবনে সে প্রমাণ পেয়েছেন স্বামী শিবপ্রদানন্দ। তাঁর সঙ্গে, এবং তাঁর কর্মপীঠ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ পুরুলিয়ার সঙ্গেও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারের ছিল এক আন্তরিক নৈকট্য। কণিকা নিজে বহু বার এসেছেন এখানে। আবার ব্যক্তিগত মানসিক সঙ্কটে কখনও ছুটে গিয়েছেন বেলুড় মঠেও। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-এর আয়োজনে দ্বিতীয় বছরের ‘কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা’য় বক্তা স্বামী শিবপ্রদানন্দ, পরে রবীন্দ্রনাথের গান— আজ বিকেল ৫টায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার গোলপার্কের বিবেকানন্দ হল-এ। ছবি সৌজন্য: প্রিয়ম মুখোপাধ্যায়

সুবর্ণযাত্রা

১৯৭৬ সালের ২৩ জানুয়ারি কলকাতায় যাত্রা শুরু ‘সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ’-এর। এখন স্থায়ী ঠিকানা যদুনাথ সেন লেনে সংস্কৃতি ভবনে। পঞ্চাশ বছরের যাত্রায় শুধু এ শহর ও রাজ্যে নয়, সমগ্র ভারত ও বহির্ভারতেও সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার মুখ হয়ে উঠেছে প্রতিষ্ঠানটি, গান নাচ নাটক চিত্রশিল্প-সহ চারুকলা ও পারফরমিং আর্টের ত্রিশেরও বেশি পরিসরে অগণিত ছাত্রছাত্রী ও উৎসাহীজনকে যুক্ত করেছে দেশে-বিদেশে। রবীন্দ্রভারতীর দৃশ্যকলা বিভাগ-সহ দেশের নানা রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি, নানা প্রতিষ্ঠান ও পাঠক্রমের সমতুল্যতা অর্জন তারই অভিজ্ঞান। সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে পা রাখার উদ্যাপন হয়ে গেল গত ২৯ মার্চ, নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে।

শব্দসন্ধানী

ফল কাটা কবে জুড়ে গেল পকেট কাটা, ফোড়ন কাটায়? বা খবর থেকে খাবারে স্বাদ পাল্টাল বাংলা ভাষার সন্দেশ? গানে ‘আকাশে উড়িছে বকপাঁতি’ বলে বকের সারির এমন ছবি কি প্রথম রবীন্দ্রনাথই এঁকেছিলেন? শব্দ মানেই রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা। এ যাবৎ মুদ্রিত বাংলা ভাষার ফিরিস্তি ঘেঁটে বিপুল শব্দভাঁড়ারকে যথাসম্ভব জড়ো করা হচ্ছে নেট পরিসরে। অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরীর নির্দেশনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব কালচারাল টেক্সটস অ্যান্ড রেকর্ডস-এর উদ্যোগে চলছে প্রথম বৈদ্যুতিন বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান ‘শব্দকল্প’-এর কাজ। প্রস্তুত দু’টি কুশলী সফটওয়্যার। পাশে দাঁড়িয়েছেন যাদবপুরের প্রাক্তনীদের গ্লোবাল ফাউন্ডেশন, শুভানুধ্যায়ীরা। পূর্ণাঙ্গ অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারির মতো তিলোত্তমা হয়ে ওঠার এই নাছোড় লড়াই ব্যয়বহুল, দীর্ঘমেয়াদি।

গুরুপ্রণাম

‘দেখো মেঘের কোলে’, ‘জানি না কখন যে সে’, ‘জানি পৃথিবী আমায়’, ‘তুমি নির্জন উপকূলে’, ‘সোনা রোদের গান’, এমনই বহু স্মৃতিঝরা গানের শিল্পী পিন্টু ভট্টাচার্য। বাংলা গানের স্বর্ণযুগের অন্যতম রূপকারের প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর এই পাঁচটি কালজয়ী গান এ বার তাঁর ছাত্র প্রবুদ্ধ রাহার কণ্ঠে পুনর্নির্মিত হয়ে ইউটিউবে আসছে। আগামী কাল বিকেল ৫টায় প্রেস ক্লাবে ‘মরমি শিল্পী পিন্টু ভট্টাচার্য’ অনুষ্ঠানে তাদের প্রকাশ, সঙ্গে হৈমন্তী শুক্ল-সহ বিশিষ্টজনের স্মৃতিচারণা। অন্য দিকে, প্রায় দেড় দশক ধরে রবীন্দ্রপথের অভিযাত্রী ‘রবিভৈরবী, যার ভিত গড়ে দিয়েছিলেন সুচিত্রা মিত্র। তাঁরই ছাত্রী মনীষা বসুর নিবেদনে ৯ এপ্রিল সন্ধে ৬টায় জ্ঞান মঞ্চে অনুষ্ঠান ‘কী সুর বাজে’, সুচিত্রা মিত্র স্মারক অভিভাষণে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। বেরোবে স্মারক গ্রন্থও।

পদাঙ্ক

“গভীর অর্থময় নাট্যাভিনয়ের সন্ধানে যতো অস্থিরচিত্ত নাট্যশিল্পী আজ ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে প্রয়াস করে চলেছেন আমি এখনও তাঁদের উৎসুক চিত্তে অনুসরণ করে যাচ্ছি,” বলেছিলেন শম্ভু মিত্র। তিনি ও তৃপ্তি মিত্র যে স্বতন্ত্র নাট্যধারা প্রবর্তন করেছেন বাংলা থিয়েটারে, সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই ‘পঞ্চম বৈদিক’ নাট্যদল গড়ে তোলেন শাঁওলী মিত্র। তাঁর জন্মদিনে গত বছর থেকে ‘শাঁওলী মিত্র স্মারক সম্মান’ অর্পণ করে আসছে দল, এ বছর ভূষিত হবেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব সোহাগ সেন; তাঁর উপস্থাপনায় ভারতীয় ও ইউরোপীয় নাট্য-প্রযোজনাগুলি বাংলা থিয়েটারে শিল্পচিহ্ন রেখেছে। আজ অ্যাকাডেমি মঞ্চে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এই সম্মাননা অনুষ্ঠানের সঙ্গে আছে নাথবতী অনাথবৎ নাটকের পাঠ-অভিনয়। পরিবেশনায় অর্পিতা ঘোষ ও পঞ্চম বৈদিক-এর সদস্যরা।

ফেরা

জীবন কাকে কখন কোথায় নিয়ে যাবে, কেউ কি জানে? কিরণ দীক্ষিত থ্যাকারও জানতেন না, কোন শিল্পের দৈব তাঁকে ষাটের দশকের শান্তিনিকেতনে এনে ফেলেছিল। কলাভবনে ফাইন আর্টস নিয়ে ডিপ্লোমা, মন গেল আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যধারায়। রামকিঙ্কর বেজের প্রত্যক্ষ ছাত্রী তিনি, অমন গুরুকে সামনে থেকে দেখা আর মন দিয়ে শেখার অভিজ্ঞতা যাবে কোথায়? বিয়ে হয়ে লন্ডনে গিয়ে দীর্ঘ ত্রিশ বছর কাজ করেছেন শিল্পশিক্ষক হিসেবে, কিন্তু সে ছিল স্রেফ রুটি-রুজির সংস্থান। ২০০০ সালে ফিরে এলেন ভারতে, এবং সেই শান্তিনিকেতনেই। দীর্ঘ বিরতির পর ফের ভাস্কর্য গড়ায় মন দিলেন, ফের মাটি পাথর ব্রোঞ্জের সঙ্গে ঘরবসতি। আশি ছুঁই-ছুঁই বয়সে তিনিই এখন রামকিঙ্কর বেজের প্রশিক্ষিত একমাত্র জীবিত মহিলা ভাস্কর, বলেন সগর্বে। বিড়লা অ্যাকাডেমিতে গত ২ এপ্রিল থেকে চলছে তাঁর ভাস্কর্য (ছবি) ও চিত্রকৃতি নিয়ে প্রদর্শনী ‘গ্লিম্পসেস অব শান্তিনিকেতন’। দেখার সুযোগ আগামী কাল ৬ এপ্রিল পর্যন্ত, দুপুর ৩টে থেকে রাত ৮টা।

পুতুলের ঘর

টেপা পুতুল, কাঁচা ও পোড়ামাটির পুতুল, দীপাবলি পুতুল, চাকা লাগানো পুতুল, ঘাড় নাড়া পুতুল, মুণ্ড পুতুল। কত নির্মাণ-উপাদান: মাটি পিটুলিগোলা গোবর কাঠ গালা ধাতু শোলা শিং পাট ঝিনুক হাতির দাঁত। বাংলার পুতুল-সম্ভার নিয়ে উত্তরপাড়া জীবনস্মৃতি আর্কাইভের নতুন উদ্যোগ, স্থায়ী প্রদর্শনী ‘হরেক পুতুলের ঘর’। রয়েছে হাওড়া হুগলি বর্ধমান মেদিনীপুর মুর্শিদাবাদ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা নদিয়া বীরভূম বাঁকুড়া উত্তর দিনাজপুরের পুতুল। খ্যাত চিত্রকর ও পুতুলনাচ শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামীর স্মৃতিতে নিবেদিত প্রদর্শনীতে তাঁর পুতুলের সংগ্রহ থেকে বাংলা, ওড়িশা ও বেনারসের পুতুল (ছবি) দিয়েছে তাঁর পরিবার। আছে পুতুল নিয়ে বই, ক্যাটালগ; দেওয়াল সেজেছে বিধান বিশ্বাসের আঁকা সুবচনী ব্রত-আলপনায়। অরিন্দম সাহা সরদারের রূপায়ণে প্রদর্শনীটি শুরু হল গত ১৫ মার্চ।

কর্মিষ্ঠ

আর্সেনিক-দূষিত জল পান থেকে হয় আর্সেনিকোসিস রোগ। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলে-র আর্থিক আনুকূল্যে এর চিকিৎসায় এসএসকেএম হাসপাতালে একটি গবেষণাগার স্থাপন করেন চিকিৎসাবিজ্ঞানী, এই হাসপাতালেরই মেডিসিন ও গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডা. ডি এন গুহ মজুমদার। রাজ্য আর্সেনিক টাস্ক ফোর্সের সদস্য ছিলেন; অবসরের পর গড়েছিলেন ডিএনজিএম রিসার্চ ফাউন্ডেশন। রাজ্যের আর্সেনিক অধ্যুষিত জেলায় রোগী চিহ্নিত করে, স্বাস্থ্যবিধি নির্ণয় করে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করতেন, জেলার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দিতেন প্রশিক্ষণ। যে নলকূপ থেকে গ্রামবাসী বা রোগীরা জল পান করেন তার জল পরীক্ষা করাতেন, ব্যবস্থা করতেন আর্সেনিক ফিল্টার বসানোর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হয়ে নানা দেশে গিয়েছেন আর্সেনিকঘটিত রোগ চিহ্নিত করার কাজে। গত ১৫ মার্চ সল্টলেকে নিজ বাসভবনে প্রয়াত হলেন, বিরানব্বই বছর বয়সে।