ব্রিটিশ সরকারের ঐতিহাসিক ঘটকালি

কোম্পানির আমল থেকেই কোচবিহার ব্রিটিশ শাসকের অধীনস্থ করদ রাজ্য। এই রাজ্যের প্রশাসনে ব্রিটিশের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

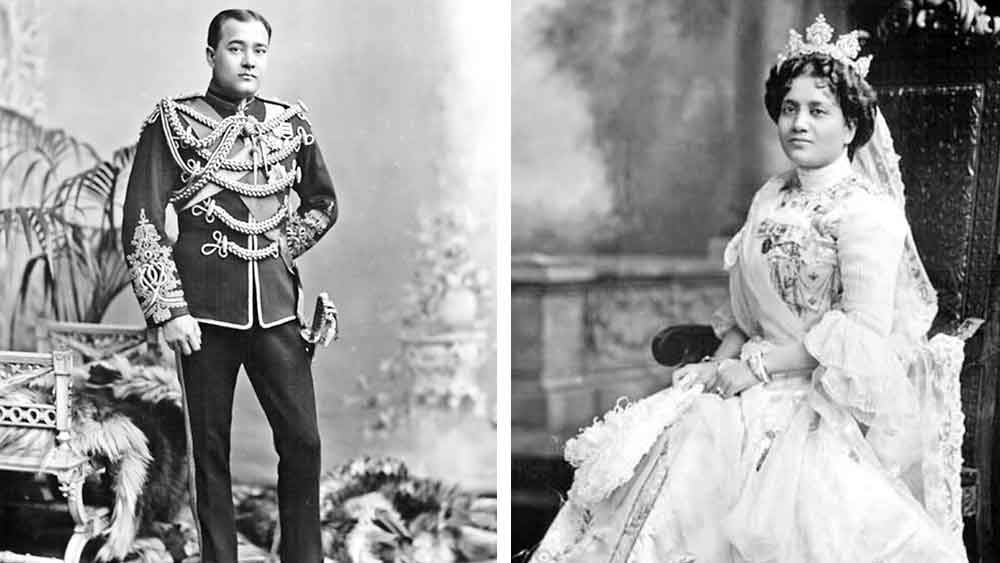

রাজদম্পতি: মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও মহারানি সুনীতি দেবী। ইংরেজি আদবকায়দায় কেতাদুরস্ত মহারাজের জন্যই সাহেবরা ঠিক করেন প্রগতিশীলা পাত্রী। ছবি সৌজন্য: উইকিমিডিয়া কমন্স

নিখিল সুর

১

৮৭৮ সালের কথা। কেশবচন্দ্র সেন তখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের অবিসংবাদিত প্রধান নেতা, প্রধান আচার্য। ভারত তো বটেই, বিলেতে পর্যন্ত তাঁর খ্যাতি ও পরিচিতি ছড়িয়ে পড়েছে ভারতীয় ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা হিসেবে। পাশ্চাত্যের গুণিজনরাও তাঁর গুণমুগ্ধ, ভারতে ব্রিটিশ সরকারও সমীহ করে তাঁকে। ঠিক এই সময়ে এক দিন তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন কোচবিহার রাজ্যের পদস্থ কর্মচারী যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী। কেশবচন্দ্রের কাছে তাঁর একটি প্রস্তাব আছে। প্রস্তাবটা বিবাহের। কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কেশব-কন্যা সুনীতির। প্রস্তাবটা শুনে প্রথমে খুবই বিস্মিত হলেন কেশবচন্দ্র। হওয়ারই কথা। হতে পারে তিনি তখন বঙ্গসমাজে এক জন গণ্যমান্য পুরুষ, ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর উষ্ণ হৃদ্যতার সম্পর্ক, সে কথাও ভুল নয়, সমাজে তাঁর সার্বিক প্রভাব-প্রতিপত্তিও প্রভূত— কিন্তু তা বলে কন্যার জন্য সরাসরি এক রাজপরিবার থেকে বিবাহের প্রস্তাব! সে কালে সব মানুষই মনে করতেন, বিবাহ হওয়া উচিত সমানে সমানে। ফলে মহারাজার সম্বন্ধ অন্য কোনও রাজপরিবার কিংবা নিদেন পক্ষে সম্ভ্রান্ত কোনও জমিদার পরিবারেই যাওয়া উচিত। তা ছাড়া বাংলায় তখন রক্ষণশীল হিন্দু রাজা বা জমিদারেরও তো অভাব নেই। তা হলে কোচবিহারের রাজপরিবার কেশব-কন্যাকে নির্বাচন করল কেন মহারাজার জন্য? এই প্রস্তাবের কার্য-কারণ খুঁজতে হলে উল্টে দেখে নিতে হবে ইতিহাসের আরও কিছু অধ্যায়।

কোম্পানির আমল থেকেই কোচবিহার ব্রিটিশ শাসকের অধীনস্থ করদ রাজ্য। এই রাজ্যের প্রশাসনে ব্রিটিশের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ যখন কোচবিহার রাজ্যের সিংহাসনের অধিকার পান, তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ মাস। ফলে কোচবিহারে প্রশাসন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করার এক চমৎকার সুযোগ আসে ব্রিটিশ সরকারের কাছে। মহারাজকে ব্রিটিশপন্থী করে তোলার জন্য সচেষ্ট হন ব্রিটিশ শাসকেরা। ব্রিটিশদের সঙ্গে দূরত্ব কিংবা বৈরিতা তৈরি হলে যদি রাজার সঙ্গে শাসকদের সমস্যা বাধে, তা হলে তো সাহেবদেরই মুশকিল। সে আশঙ্কা প্রথম থেকেই নির্মূল করতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা।

মহারাজার পাঁচ বছর বয়সেই কোম্পানির সাহেব-প্রশাসকরা তাঁকে রাজপরিবারের রানিদের অতি রক্ষণশীল রীতিনীতির বেড়াজাল থেকে সরিয়ে এনে ভর্তি করে দেন বেনারসের ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউট-এ। পরে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এক জন ইংরেজ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পটনার বাঁকিপুর কলেজে। ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য ছিল, মহারাজার মগজ ধোলাই করে তাঁর মধ্যে পাশ্চাত্যের ভাবনা-চিন্তা ঢুকিয়ে দেওয়া এবং তাঁর মন থেকে পারিবারিক রক্ষণশীল মতাদর্শ মুছে দেওয়া। মহারাজাকে এক জন আধুনিক শাসকের মডেল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাঁরা পরিকল্পনা করেছিলেন মহারাজকে বিলেতে পাঠানোর। কিন্তু এই পরিকল্পনায় বাধা এল কোচবিহারের রাজপরিবার থেকে। তাঁদের আশঙ্কা, মহারাজা বিবাহের আগে বিলেতে গেলে সেখানে কোনও মেমসাহেবকে বিবাহ করার আশঙ্কা থেকে যায়। তা ছাড়া, বিলেতে পাড়ি দেওয়ার পরিণাম জাতিচ্যুত হওয়া, যা অতি গোঁড়া রক্ষণশীল রাজপরিবারের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

ধূর্ত ব্রিটিশরা রাজপরিবারের প্রথা অনুযায়ীই মহারাজার বিবাহে সম্মত হলেন। কিন্তু তাঁরা আপত্তি জানালেন হিন্দু পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী একটা সাত-আট বছরের মেয়ের সঙ্গে মহারাজার বিবাহ দিতে। প্রবীণা রানিদের কড়া শাসনে সে কী করে প্রাণ খুলে বাঁচবে! কিন্তু সাহেবদের আসল উদ্দেশ্য ছিল, একটি প্রগতিশীল মেয়েকে নৃপেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী হিসেবে আনার, যে ইংরেজি জানবে, স্বামীর সঙ্গে বিলেেত গিয়ে সভ্য সমাজে মেলামেশা করতে পারবে। অর্থাৎ নৃপেন্দ্রনারায়ণের প্রজন্ম থেকেই কোচবিহারে সাহেবি-সংস্কৃতির পূর্ণ প্রচলনে যেন কোনও বাধা না থাকে।

ব্রিটিশ সরকারের আশঙ্কা ছিল, রাজমাতারা তাঁদের পুত্রবধূকে টেনে নিয়ে যেতে চাইবে নিজেদের রক্ষণশীলতার গণ্ডির মধ্যে, বংশাবলির ধারা অনুযায়ী আধুনিক ব্রিটিশ জীবনচর্যায় অভ্যস্ত মহারাজাকে বাধ্য করবে একাধিক বিবাহে। তবু দর কষাকষি ছাড়ল না ব্রিটিশ সরকার, জানানো হল, মহারাজার জন্য শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক যোগ্য পাত্রী খোঁজার দায়িত্ব তাঁদের। কিন্তু তখনকার দিনে কোনও অভিজাত রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে তেমন শিক্ষিতা মেয়ে ছিল প্রায় দুর্লভ। একমাত্র ব্রাহ্ম সমাজে মিলতে পারত তেমন যোগ্য পাত্রী। সে জন্য সাহেবরা লক্ষ্য স্থির করলেন ব্রাহ্ম সমাজে।

শোনা যায়, কেশবচন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পেশ করার আগে প্রখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা দুর্গামোহন দাসের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয় তাঁর মেয়ের জন্য। কিন্তু তাঁরা নাকি খারিজ করে দেন এই প্রস্তাব, কারণ তাঁরা অ-ব্রাহ্ম এবং রাজ-রাজড়ার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক। এই প্রচারের সপক্ষে বিশেষ প্রমাণ মেলে না। অনেকেরই মত, প্রথম থেকেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নজর ছিল কেশব-কন্যা সুনীতির উপর।

কোচবিহার থেকে আগত যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী কেশবচন্দ্রের কাছে প্রস্তাব নিয়ে এলেও খেয়াল রাখতে হবে, তিনি এসেছিলেন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ইঙ্গিতে। এর পেছনে কোচবিহার রাজপরিবারের কোনও উদ্যোগ বা ভূমিকা কিন্তু ছিল না। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের আশা ছিল, কেশবচন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে এই বিবাহ প্রস্তাবে তাঁর সম্মতি আদায় করা যেতে পারে। কিন্তু তার আগেই ব্রিটিশদের আশঙ্কা সত্যি প্রমাণ করে কেশবচন্দ্র পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করলেন যাদবচন্দ্রের প্রস্তাব। প্রস্তাব খারিজের অন্যতম প্রধান দুটো কারণ: প্রথমত, পাত্র-পাত্রী তখনও পর্যন্ত ১৮৭২-এর বিবাহ আইন অনুসারে বিবাহের বয়ঃপ্রাপ্ত নয় এবং দ্বিতীয়ত, দুই পরিবারের মধ্যে ধর্ম ও সামাজিক অবস্থানের বিস্তর ব্যবধান। সুতরাং স্পষ্ট করেই কেশবচন্দ্র জানালেন যে, এই বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি দান করার অর্থ বাল্যবিবাহ সমর্থন, যা ব্রাহ্ম সমাজের নীতিবিরুদ্ধ। কাজেই তিনি এই বিবাহপ্রস্তাব স্বীকার করতে পারছেন না।

হাল ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল না ব্রিটিশ সরকার। কেশবচন্দ্রের অসম্মতিকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে ধরলেন না তাঁরা। ক্রমাগত কেশবচন্দ্রকে একের পর এক চিঠি লিখে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, এই বিবাহের মধ্য দিয়ে কোচবিহারে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও প্রসারের সম্ভাবনার কথা। এর ফলে কোচবিহারের প্রাচীন রক্ষণশীলতার দুর্গ ভেঙে পড়বে, যেখানে আছে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, বহুবিবাহ প্রথা, নানা ষড়যন্ত্র ও অবিচার। ব্রিটিশ সরকার এই কলুষিত পরিবেশ থেকে মহারাজাকে এত দিন আগলে রেখেছে অভিভাবকদের ভূমিকা পালন করে। ব্রিটিশ সরকার মনে করে, মহারাজ এক জন উপযুক্ত সহধর্মিণী পাশে পেলে কোচবিহারকে মুক্ত করতে পারবেন অন্ধকার থেকে। ডেপুটি কমিশনার ডালটন জানালেন, ছোটলাট স্থির করেছেন, মহারাজাকে ১৮৭৮-এর মার্চের মধ্যেই যেতে হবে বিলেতে। সুতরাং, তার আগেই এ বিবাহ জরুরি। পাত্র-পাত্রীর বয়সের ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের দ্বিধা এবং আপত্তি দূর করার জন্য ডালটন তাঁকে জানালেন, এ তো ঠিক বিবাহ নয়, বাগ্দান মাত্র। আইন অনুযায়ী বিবাহ হবে পাত্র-পাত্রী বিবাহের ন্যূনতম বয়স অর্জন করলে। নানা স্তোক-প্রবোধ-প্রতিশ্রুতির অন্তরালে ব্রিটিশদের আসল উদ্দেশ্য কোনও ভাবেই প্রকাশ পেতে দেননি ডালটন।

কেশবচন্দ্র কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলেন, এই বিবাহপ্রস্তাব তাঁকে ক্রমশ দুর্বল করে ফেলছে। কেশব-ভ্রাতা গিরিশচন্দ্র সেন লিখেছেন, কেশবচন্দ্র প্রথমে খারিজ করেন যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর আনা বিবাহপ্রস্তাব। পরে যখন তিনি ডেপুটি কমিশনার ডালটনের কাছ থেকে বার বার বিবাহে পৌত্তলিকতা বিসর্জনের সুস্পষ্ট আশ্বাস পেতে শুরু করলেন, তিনি উপলব্ধি করলেন, এই বিবাহে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছা জড়িয়ে আছে। নিমরাজি হয়ে তিনি পূর্ণ সম্মতি না দিয়ে কেবল জানালেন, কথাবার্তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য গৌরগোবিন্দ রায়ও জানিয়েছিলেন, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সুনিশ্চিত ভরসা লাভ করার পরেই কেশবচন্দ্র তাঁর কন্যার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়েছিলেন মহারাজাকে। এর পরই তিনি ঘোষণা করলেন, তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ পেয়েছেন এই বিবাহে সম্মত হতে। আসলে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের প্রচণ্ড চাপের মুখে তিনি ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছাকেই মেনে নিয়েছিলেন ঈশ্বরের নির্দেশ বলে। আবার এ-ও সম্ভব, পিতা হিসেবে কন্যাকে রাজপরিবারের বধূ হিসেবে দেখার স্বপ্ন তাঁকে আবিষ্ট করেছিল।

কেশবচন্দ্র প্রথম দিকে বিবাহে তাঁর সম্মতি প্রদানের বিষয়টা গোপন রাখার চেষ্টা করলেন কারণ, তিনি জানতেন এই বিবাহে তিনি লঙ্ঘন করতে চলেছেন ১৮৭২-এর স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট, যে আইন ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ধার্য করেছে চোদ্দো, আর তাঁর কন্যা সুনীতির তখন তেরো। তবু বিষয়টা গোপন রইল না। তথাপি ব্রাহ্মনেতারা একেবারে নিঃসন্দেহ হতে পারছিলেন না সঠিক সংবাদের অভাবে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, “কেশববাবু কোনও মতেই বিশেষ সংবাদ দিতে চাহিলেন না। বলিলেন, এখন কোনো সংবাদ দিতে পারি না। তিনি কোনোক্রমেই কিছু কহিলেন না।...” তার পরই লিখেছেন, “এই সংবাদে কলিকাতার ব্রাহ্মদলের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল।” ব্রাহ্মনেতারা হতাশ বোধ করলেন খোদ কেশবচন্দ্রের মধ্যে স্ববিরোধিতা লক্ষ করে।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী লিখছেন, “ব্রাহ্মবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইলে কেশববাবু ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে উপদেশ দিলেন যে, কেবল রাজবিধি নহে, ইহা ঈশ্বরের আদেশে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এ জন্য ঈশ্বরের বিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।” কিন্তু কেশবচন্দ্র নিজের কন্যার বিবাহে ভাঙলেন ঈশ্বরের সেই বিধি।

এ দিকে বিবাহপ্রস্তাবকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়তে থাকল সত্যি-মিথ্যে নানা রটনা। ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হল যে, মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত। বিবাহের সমর্থনকারীরা এই জন্য এই যুক্তি আঁকড়ে রইলেন যে, এই বিবাহের পরিণামে কোচবিহারের রাজপরিবার ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হবে ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে। কিন্তু গোটা রটনাটা মিথ্যে বলে প্রমাণ করে দিল ‘ইংলিশম্যান’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠি। পত্রলেখক তাঁর নাম উল্লেখ না করলেও চিঠির ভাষায় কর্তৃত্বের যে ঝাঁঝ ছিল, তাতে মনে হয় পত্রলেখক আর কেউ নন, কোচবিহারের ডেপুটি কমিশনার ডালটন স্বয়ং, যিনি ছিলেন এই বিবাহের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। চিঠিতে বলা হয়, কোচবিহারের মহারাজা কখনওই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হননি। মহারাজার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ নিশ্চিত ভাবেই হিন্দু আচার অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে। বিবাহটি হিন্দু বিবাহ, একেবারেই ব্রাহ্ম বিবাহ নয়। মহারাজার ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া বা ব্রাহ্ম মতে তাঁর অনুরাগ সম্পর্কে যে সব খবরাখবর প্রকাশিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কোচবিহারের রাজপরিবার পাছে গোলমাল আঁচ করে বেঁকে বসে, সেই কারণেই প্রকাশিত হয়েছিল সাহেবদের তরফে এই সাফাই।

অথচ বিবাহের কথাবার্তা হয়েছিল কেশবচন্দ্র এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে। কমিশনার লর্ড উলিক ব্রাউন কেশবচন্দ্রকে চিঠি লিখে প্রস্তাবিত বিবাহে তাঁর মতামত জানতে চাইলে কেশবচন্দ্র তেরোটি শর্ত রেখেছিলেন। সেগুলির অন্যতম হল, মহারাজাকে লিখিত ভাবে স্বীকার করতে হবে তিনি এক জন ব্রাহ্ম। বিবাহ হবে ব্রাহ্ম সমাজের রীতি অনুযায়ী। কেশবচন্দ্রকে সরকারপক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হল, তাঁর কোনও শর্ত ভাঙা হবে না। তাঁর ভয় বা উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। সাপের গালেও চুমু, ব্যাঙের গালেও চুমু— এই পদ্ধতিতে শ্যাম ও কুল দুই-ই রাখার প্রয়াস করেছিল ব্রিটিশ সরকার। তাঁদের মনোভাব ছিল, যেন তেন প্রকারেণ বিয়েটা করিয়ে ফেলতে হবে।

শোনা যায়, কোচবিহারের ভাবী কুটুম্বদের কলকাতায় আপ্যায়নের জন্য কেশবচন্দ্র বহু অর্থব্যয়ে কিনে ফেলেছিলেন বিলাসবহুল ‘লিলি কটেজ’। বিবাহের আগে মহারাজা যখন কলকাতায় ছিলেন, সম্ভবত কয়েক বার তিনি দেখা করেন কেশব-কন্যা সুনীতির সঙ্গে। জানা যায়, প্রথম সাক্ষাতেই তাঁদের মধ্যে জেগে উঠেছিল পূর্বরাগ। ফলশ্রুতিতে কেশবচন্দ্র নিজেই ব্রিটিশ প্রতিনিধি চার্লস ভয়েস-এর কাছে স্বীকার করেছিলেন, দু’টি তরুণ-তরুণীর মনে যে সত্যিকারের অনুরাগের সৃষ্টি হয়েছে, তাকে নস্যাৎ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

বিবাহ কী ভাবে সম্পন্ন হবে, তা নিয়ে কোচবিহারের রাজপুরোহিত কলকাতায় এসে আলোচনা করলেন ব্রাহ্ম আচার্য গৌরগোবিন্দ রায়ের সঙ্গে। স্থির হল, পাত্র-পাত্রী কেউই পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবে না, বিবাহ অনুষ্ঠানে কোনও প্রতিমা বা মূর্তি থাকবে না, কোনও মন্ত্র উচ্চারিত হবে না। অর্থাৎ পৌত্তলিকতা পরিহার করে বিবাহ হবে হিন্দু রীতিতে এবং বরবধূ ব্রাহ্মরীতিতে বিবাহের শপথবাক্যও পাঠ করবেন।

১৮৭৮-এর ৯ ফেব্রুয়ারি ‘ইন্ডিয়ান মিরর’ বিবাহের খবর প্রকাশ করে জানাল, তারা অত্যন্ত আহ্লাদিত বোধ করছে এ কথা ঘোষণা করে যে, কোচবিহারের তরুণ মহারাজার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছে। খবর নয়, সে দিন ‘ইন্ডিয়ান মিরর’ একটা বোমা ফাটিয়েছিল ব্রাহ্ম সমাজে। সমাজের প্রগতিশীল দল কিছুতেই সমর্থন করতে পারল না কেশবচন্দ্রের সিদ্ধান্তকে। ১৪ ফেব্রুয়ারি দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেবের মতো বিশিষ্ট ব্রাহ্মসমাজীরা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানালেন এই বিবাহের বিরুদ্ধে।

কেশবচন্দ্র প্রথমে এই বিবাহপ্রস্তাবে সম্মত হননি, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু পরে কেন গ্রহণ করেছিলেন প্রস্তাব, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিভিন্ন জন, বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা অনুমান করে। গবেষক মেরেডিথ বোর্থউইক মনে করেন, কেশবচন্দ্রকে আকর্ষণ করেছিল মহারাজার পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ঈশ্বরবিশ্বাসী মনোভাব। কন্যার জন্য যেমন পাত্রের অন্বেষণে ছিলেন, তরুণ মহারাজকে তাঁর মনে হয়েছিল তেমনটিই। তিনি নিশ্চিত ভাবে শ্লাঘা অনুভব করেছিলেন ভাবী জামাতার জন্য। এই জন্যই তিনি তাঁর বাড়িতে মহারাজাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে কলকাতার অভিজাতদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

‘ইন্ডিয়ান মিরর’ সংবাদটা প্রকাশ করলে ব্রাহ্ম সমাজে উঠল প্রতিবাদের ঝড়। কলকাতার তেইশ জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম এই বিবাহ সম্পূর্ণ অব্রাহ্মিক, এবং ব্রাহ্ম সমাজে এর প্রভাব মারাত্মক হয়ে ওঠার আশঙ্কা প্রকাশ করে একটা প্রতিবাদলিপি পাঠালেন কেশবচন্দ্রের কাছে। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিল ‘ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন’-এর মতো পত্রিকা। পত্রিকাটি কেশবচন্দ্রকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে ক্ষতবিক্ষত করে লিখল, তিনি রাজপুত্র জামাতা পেয়ে উৎফুল্ল। যে বাসনা তিনি লালন করছিলেন অনেক দিন ধরে, এই সুযোগে তা-ই চরিতার্থ করতে চলেছেন। রাজ-জামাতা লাভের স্বার্থসিদ্ধিই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। ‘ঈশ্বরের আদেশ’-কে নিছক গল্পকথা বলতে তারা পিছপা হল না। প্রতিবাদ এল ভারতের নানা প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজ থেকে। উত্তাল হয়ে উঠল অসম থেকে আমদাবাদ।

১৮৭৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদী ব্রাহ্ম দল টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভায় প্রস্তাব নিল, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক কেশবচন্দ্র কন্যার সঙ্গে কোচবিহারের মহারাজার বিবাহ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে গৃহীত নীতির সঙ্গে সঙ্গতিহীন। এই বিবাহের পরিণামে ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতিশীল ভাবনা এবং সংস্কার কলঙ্কিত হতে পারে। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মদের সাধারণ মতামতের প্রতি যে চূড়ান্ত অসম্মান প্রদর্শন করেছেন, তাতে তিনি হারালেন ব্রাহ্মদের বিশ্বাসযোগ্যতা।

পত্র-পত্রিকায় যে সব প্রতিবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটারও উত্তর কেশবচন্দ্র দেননি, কেবল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক আনন্দমোহন বসুর পত্র ছাড়া। কিন্তু তাতে তিনি কোনও ব্যাখ্যা দেননি তাঁর কাজের। তিনি কোনও লিপি পাঠের তোয়াক্কা করেননি, প্রতিবাদী আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে জড়াতে চাননি কোনও বিতর্কে। কারণ, তাঁর মনে হয়েছিল, তাঁদের লক্ষ্য তাঁকে নেতৃত্বের পদ থেকে অপসারণ। ব্রাহ্মদের কাছে নয়, তিনি তাঁর কাজের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন আইরিশ লেখক ও দার্শনিক ফ্রান্সিস পাওয়ার কোবে এবং প্রাচ্যবিদ ম্যাক্স মুলারের কাছে। কেশবচন্দ্র যদিও প্রচার করেন, তিনি ঈশ্বরের নির্দেশে এই বিবাহে সম্মতি দিয়েছেন, কিন্তু ম্যাক্স মুলারকে লেখেন, এটা রাজনৈতিক বিবাহ। আর কুমারী কোবের কাছে স্বীকার করেছিলেন, ব্রিটিশ সরকারের প্রবল চাপের মুখে পড়ে তিনি সম্মতি না দিয়ে পারেননি। আসলে, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি কেশবচন্দ্রের আনুগত্য এবং খ্রিস্টধর্মের প্রতি অনুরাগ ব্রিটিশ সরকারকে উৎসাহিত করেছিল তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণে কেশবচন্দ্রকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে।

বিবাহের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গেলে ‘ইন্ডিয়ান মিরর’ ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে এক প্রতিবেদনে লেখে, “বাবু কেশবচন্দ্র সেন কন্যাপক্ষের সঙ্গে গতকাল বেলা ১১টায় এক ট্রেনে কুচবিহারের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। কন্যাকে শিয়ালদহ স্টেশনে নিয়ে যায় কুচবিহার মহারাজার নিযুক্ত একদল লাল উর্দিধারী সশস্ত্র সিপাই। তিনি ছিলেন সোনার কাজ করা এক মূল্যবান চাদরে ঢাকা একটা পালঙ্কের মধ্যে। দর্শকদের মধ্যে অনেক ইউরোপীয় মহিলা ও পুরুষ ছিলেন, গোটা ট্রেনটি সাজানো হয়েছিল ফুল দিয়ে। ২৭ ফেব্রুয়ারি কুচবিহারে পৌঁছলে রাজপরিবারের প্রথামত পাত্রীকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয় রাজমহলে। কন্যাপক্ষের থাকার ব্যবস্থা হয় এক পৃথক ভবনে। বিবাহের দিন ধার্য করা হয়েছিল ৬ মার্চ।”

কেশবচন্দ্রের স্বপ্নভঙ্গ হয় কোচবিহারে পৌঁছনোর পর। একের পর এক ঘটনা প্রমাণ করে দিল, তিনি আসলে প্রতারিত হয়েছেন। তিনি বুঝতে পারেন, প্রকৃত খলনায়ক ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সব কিছু স্থির করেছেন, কোনও বিপত্তি ঘটবে না। কোচবিহার যাত্রার আগেও তিনি টেলিগ্রাম করে খবর নিলে উত্তর এল, “ধর্ম সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র এদিক ওদিক হইবে না। কোনও আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। পৌত্তলিক অংশ বাদ দিয়ে হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি অনুযায়ী কার্য হইবে।”

কিন্তু পরিস্থিতি যে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তা কেশবচন্দ্র প্রথম টের পেলেন কোচবিহারে পৌঁছনোর পর কোনও রকম উষ্ণ অভ্যর্থনা না পেয়ে। বিবাহের আগের দিন সকালে রাজপরিবারের পক্ষ থেকে দেওয়ান এবং দরবারের প্রধান পণ্ডিত-সহ এক প্রতিনিধি দল কেশবচন্দ্রের কাছে এসে পেশ করলেন বেশ কিছু নতুন শর্ত। তারা জানালেন, উপবীতত্যাগী কোনও ব্রাহ্মণ এবং কোনও অব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকতে পারবেন না বিবাহ মণ্ডপে, এমনকি কেশবচন্দ্রও নন। তিনি বিদেশ ভ্রমণ করেছেন, সুতরাং জাতিচ্যুত। কোনও ব্রাহ্ম নিয়ম অনুসরণ করা হবে না। বর-কনে পাঠ করবেন না কোনও শপথবাক্য। সম্মত হলেন না কেশবচন্দ্র।

কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত ছিলেন, কন্যাপক্ষ এক বার যখন কোচবিহারে এসেছেন, বিবাহ সম্পন্ন না করে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। এ একেবারে পরিকল্পিত চক্রান্ত। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিলক্ষণ জানতেন, অত্যন্ত গোঁড়া রক্ষণশীল কোচবিহারের রাজপরিবার কিছুতেই ব্রাহ্ম রীতিতে বিবাহে সম্মত হবে না। ও দিকে কেশবচন্দ্রকে তাঁর সমস্ত শর্ত পূরণের আশ্বাস না দিলে তাঁকে সম্মত করে সকন্যা কোচবিহারে আনা সম্ভব নয়। তাই এই ষড়যন্ত্র।

কেশবচন্দ্র স্থির করলেন, কন্যাকে নিয়ে ফিরে যাবেন কলকাতায়। কিন্তু তত ক্ষণে জল গড়িয়ে গিয়েছে অনেক দূর। কন্যাকে পাবেন কোথায়? তিনি তো রাজমহলে। সেখান থেকে তাঁকে আনা একেবারেই অসম্ভব। তা ছাড়া পিতা হয়ে কন্যাকে লগ্নভ্রষ্টাই বা করবেন কেমন করে! শুধু তা-ই নয়, কেশবচন্দ্রকে বলা হল, তিনি ফিরে যেতে পারেন। তবে রাজপরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা। সেটাও সম্ভব নয়। বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বিবাহমণ্ডপে প্রবেশের অনুমতি পেলেন না কেশবচন্দ্র। কোচবিহার রাজ্যের সরকারি রিপোর্টে জানানো হয়, বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশুদ্ধ রক্ষণশীল হিন্দু মতেই।

কলকাতায় ফিরে এলে অপমানিত কেশবচন্দ্র পড়লেন তীব্র বিস্ফোরণের মুখে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জীবনী ‘কেশব-চরিত’ প্রণেতা চিরঞ্জীব শর্মা লিখেছেন, “বিবাহ দিয়া বাড়ি আসিয়া দেখিলেন, কলকাতায় মহা পরীক্ষার অগ্নি প্রজ্বলিত।” প্রতিবাদীরা সভা ডেকে তাঁকে পদচ্যুত করলেন আচার্য পদ থেকে। তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না সেই সভায়। ব্রাহ্ম সমাজ ভেঙে তৃতীয় একটি দল তৈরি করেন শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সেই দলের নাম হল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। বস্তুত, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও যুক্তি ছিল না কেশবচন্দ্রের কাছে। সকলের মনে হয়েছিল, তিনি এই বিবাহে সম্মতি দিয়েছেন কেবল সম্পদ লাভ এবং উচ্চতর সামাজিক অবস্থান অর্জনের বাসনায়। যন্ত্রণা স্পর্শ করেছে কেশব-কন্যা সুনীতিকেও। কোচবিহারের রাজবাড়িতে সুনীতিকে বহু অপমান সহ্য করতে হয়েছে। তিনি যখন গর্ভবতী হন, তখনই জেনেছিলেন পুত্রসন্তান না জন্মালে সে রানিকে অলক্ষুনে মনে করা হয়। তার প্রতি প্রচুর ব্যঙ্গবিদ্রুপ বর্ষিত হয়। তবে তা স্থায়ী হয়নি। সৌভাগ্যবশত সুনীতির প্রথম সন্তানটি পুত্রসন্তানই হয়েছিল। কেশবচন্দ্রের এই অবমাননার নেপথ্যে নাটের গুরু যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ, তা তখন ঘুণাক্ষরেও কেউ বুঝতে পারেননি। কোচবিহার-কাণ্ডের তিরিশ বছর পরে শিবনাথ শাস্ত্রী স্বীকার করেছিলেন, “কেউ বিশ্বাস করে না কেশবচন্দ্র কোনও ঘৃণ্য উদ্দেশ্যের দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিলেন।” কিন্তু সে সময় গভীর অভিমানে এবং বিবেকের দংশনেই হয়তো সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। পিতা এবং ব্রাহ্ম গোষ্ঠীর প্রধান হিসেবে তাঁর গভীর অন্তর্বেদনার খোঁজ রাখেননি কেউ।

সবচেয়ে আগে সব খবর, ঠিক খবর, প্রতি মুহূর্তে। ফলো করুন আমাদের Google News, Twitter এবং Instagram পেজ।

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy

Log In / Create Account

We will send you a One Time Password on this mobile number or email id

Or Continue with

By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy