পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষরাও যে হেনস্থা বা নিগ্রহের শিকার হতে পারেন, তাঁদের সঙ্গেও যে অন্যায় হতে পারে, তা এখনও সমাজ মানতে পারে না। আইনও যেন তাঁদের ব্যাপারে কিছুটা উদাসীন। ২০১৭ সালে কর্নাটক হাইকোর্ট বেঙ্গালুরুর এক ব্যক্তিকে স্ত্রীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার দেয়। পরবর্তীকালে সে মামলা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়েছে। উঠে এসেছে ‘আইনের চোখে সকলে সমান’ কথাটির অন্য রূপ। সাম্প্রতিক অতীতে একই রকম মামলা করেছিলেন শেফ কুণাল কপূর ও ক্রিকেটার শিখর ধওয়ন। স্ত্রীর নির্যাতনের প্রতিবাদে ক্রুয়েলটি গ্রাউন্ডে বিবাহবিচ্ছেদ চেয়েছিলেন তাঁরা। আদালত তা মঞ্জুরও করে। কিন্তু সমাজ?

পরিসংখ্যান বলছে, এ দেশে বিবাহিত পুরুষদের সাংসারিক অশান্তির কারণে আত্মহত্যা করার সংখ্যা বেশি। বধূ নির্যাতনের ঘটনার পাশাপাশি স্বামী নির্যাতনও চলছে। কিন্তু মেয়েদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য রয়েছে আইন, নারী সুরক্ষা কমিটি, মহিলা কমিশন, সামাজিক ও পারিবারিক সচেতনতা। ছেলেদের ব্যাপারে এই উদাসীনতা কেন? মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. আবীর মুখোপাধ্যায় বলছেন, “এর পিছনে দায়ী আমাদের সমাজ ও ভুল শিক্ষা। ছোটবেলা থেকেই ছেলেদের মাথায় গেঁথে দেওয়া হয়, ব্যথা পেলে কাঁদতে নেই, অভিযোগ করতে নেই ইত্যাদি।” এটাই পরবর্তীকালে অভ্যেস হয়ে যায়। ফলে অনেক পুরুষই অশান্তি, ঝামেলা নীরবে সহ্য করেন। বন্ধুবৃত্তে বা মা-বাবা, ভাই-বোনের কাছেও নিজের অবস্থা স্পষ্ট করেন না। কারণ বিদ্রুপের শিকার হওয়ার ভয়। শুধু তাই নয়, একজন পুরুষ যে অত্যাচারিত হচ্ছেন, সেটা তিনি নিজেই কিছু সময়ে মানতে চান না।

বিচারের বাণী নীরবে...

এ প্রসঙ্গে আইনজীবী দ্যুতিমালা বাগচি বলছেন, “আইনটাই হল ‘প্রোটেকশন অব উইমেন ফ্রম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স’। অর্থাৎ ধরেই নেওয়া হচ্ছে, গার্হস্থ্য হিংসার শিকার শুধুমাত্র মহিলারাই হন। অতএব তাঁদের সুরক্ষার জন্যই কেবল আইনের প্রয়োজন।” একজন মহিলা তাঁর স্বামীর পাশাপাশি শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ জানাতে পারেন। অথচ একই ঘটনায় আইন পুরুষটিকে সেই অধিকার দেয় না। ছেলেদের ক্ষেত্রে বিষয়টি তখন ‘ইন্টিমেট পার্টনার ভায়োলেন্স’-এর অধীনে। ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী সাধারণত যে সকল আইন রয়েছে, তা অনুযায়ী ছেলেরা পুলিশের কাছে অভিযোগ করতে পারেন ও আদালতে সেই অনুসারে বিবাহবিচ্ছেদ চাইতে পারেন। তবে সেখানেও রয়েছে কিছু সমস্যা। যে মুহূর্তে পুরুষটি স্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের মামলা দায়ের করবেন, মহিলাটিও কিন্তু তখন স্বামীর বিরুদ্ধে একই অভিযোগে আইনের সুবিধে নিতে পারেন।

এ তুমি কেমন তুমি

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপিকা সুহৃতা সাহা বলছেন, “পৌরুষের অহঙ্কারকে ডিঙিয়ে এ ধরনের সমস্যা নিয়ে কথা বলতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না অধিকাংশ ভিক্টিম। সামাজিক বিদ্রুপের ভয় তো রয়েছেই।” সুহৃতার অভিজ্ঞতায়, কেবল শারীরিক নির্যাতন নয়, অ্যাবিউজ়ের মানসিক, আর্থিক নানা ধরন আছে।

- ভার্বাল বা ইমোশনাল অ্যাবিউজ়: ধরুন, বাড়ির সব কাজ স্ত্রী-র নির্দেশে হয়। অথচ সব কথায় ‘ও কিছুই পারে না’ বা ‘ওকে দিলেই সব গণ্ডগোল করবে’ বলে স্বামীটিকে অপমান করে সে। এ-ও এক ধরনের মানসিক অত্যাচার। পাশাপাশি অন্য পুরুষকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া, অন্যের রোজগার নিয়ে তুলনা করা, গালিগালাজ, আক্রমণাত্মক ব্যবহার, জিনিসপত্র ভাঙচুর করা... এ সবই মানসিক নির্যাতন।

- আর্থিক নিগ্রহ: শারীরিক সৌন্দর্যের নিরিখে মহিলাদের পণ্য হিসেবে দেখার অভিযোগ যেমন আছে, পুরুষকেও কিন্তু তেমন অর্থের জোরে মাপা হয়। সুহৃতা বলছেন, “অধিকাংশ পরিবারে আজও সংসারের সিংহভাগ খরচ চলে পুরুষের উপার্জনে। বিয়ের আগে ছেলেটির রোজগার, সম্পর্ক ভাঙলে খোরপোশ দেওয়ার ক্ষমতা যাচাই করে নেন মেয়েরা। মহিলার রোজগার যেন শুধুই তাঁর হাতখরচ, শখপূরণের জন্য। ব্যতিক্রম থাকলেও, তা তুলনামূলক ভাবে কম।” এই পরিস্থিতিতে ছেলেটির আইনি অভিযোগ করার তেমন সুযোগ নেই।

- যৌন নিগ্রহ: প্রত্যেক ব্যক্তির যৌন চাহিদা আলাদা ধরনের। মেয়েদের ক্ষেত্রে বিষয়টি যেমন বৈবাহিক ধর্ষণ বলে বিবেচিত হয়, তেমনই ইচ্ছাকৃত এবং পরিকল্পিত ভাবে পুরুষটিকে বঞ্চিত করাও এক ধরনের নির্যাতন।

- সামাজিক হেনস্থা: পরিচিত বৃত্তে, কর্মক্ষেত্রে মিথ্যে অভিযোগ জানিয়ে একটি ছেলেকে সামাজিক ভাবেও একজন মেয়ে হেনস্থা করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে ছেলেটির চাকরি পর্যন্ত চলে যেতে পারে।

উৎসারিত আলো

একটি ব্যাপারে সকলেই একমত, যে সমানাধিকারের কথা বলা হয়, তার উপলব্ধির জায়গাটাই অনেকাংশে তৈরি হয়নি। তবে ধীরে হলেও পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। সবচেয়ে আগে পুরুষদের সচেতন হতে হবে। এগিয়ে এসে অভিযোগ করতে হবে। আইন-প্রশাসনের দরজায় বিষয়টা নিয়ে যেতে হবে। পুরুষের পক্ষেও যে সমান আইন জরুরি, তা নিয়ে চলছে আন্দোলন, বিতর্ক, সেমিনার। মহিলাদের প্রতি ঘরোয়া হিংসার ছবি যেমন বারবার জনসমক্ষে উঠে এসেছে, তেমনই তুলে আনতে হবে পুরুষদের কথাও।

তবে সবটাই পরিস্থিতি ও ঘটনা-পরম্পরা নির্ভর। সুহৃতার মতে, পুরুষের অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণ, সাংসারিক দায়িত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াকে যেমন সমর্থন করা যায় না, তেমনই শুধু তাকে দোষ না দিয়ে, ছেলেটিকে সংসারে ঠিক কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হল, তা জানতে চাওয়াও দরকার। দ্যুতিমালা বলছেন, “সমাজের মনন বদলালে আইনেও বদল আসবে।” কুণাল কপূর, শিখর ধওয়নের মতো তারকারা এগিয়ে এলে সাধারণ মানুষও হয়তো সঙ্কোচ, জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন, সমাজও সচেতন হবে।

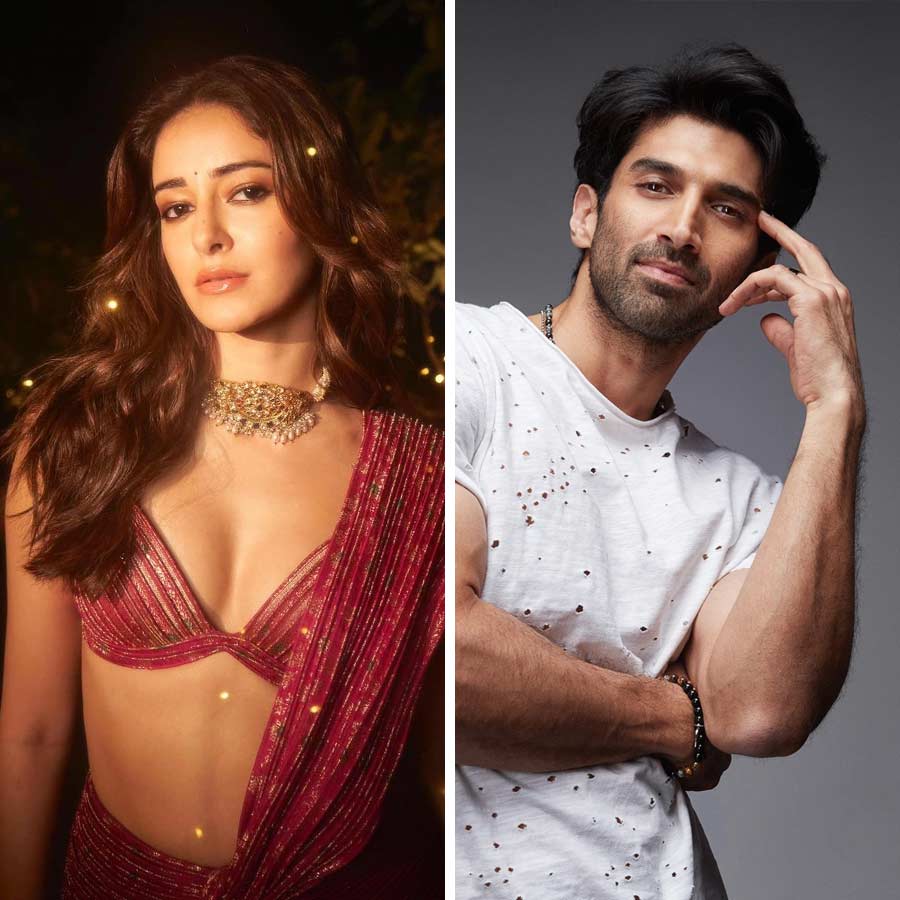

মডেল: রেশমি ঘোষ, সৌম্য মুখোপাধ্যায়; ছবি: জয়দীপ মণ্ডল; মেকআপ: প্রিয়া গুপ্তা; হেয়ার: অঙ্কিতা দত্ত; পোশাক (সৌম্য): ভবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়; ফুড পার্টনার: ব্লু ব্রিজ় রেস্টো কাফে, বালিগঞ্জ প্লেস

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)