দেওয়ালে দেওয়া চন্দনচিহ্ন থেকে ভার্চুয়াল ভাইফোঁটা, যেখানে একাকার হরিপদ কেরানি থেকে রবিঠাকুর

ভাইফোঁটা বাঙালি গার্হস্থে কখনও ধর্মীয় ছোঁয়া কখনই পায়নি। তা ছিল একান্তই ব্যক্তিগত, স্নেহ-চুম্বন মাখা এক লৌকিক উৎসব। সেখান থেকে দূরত্বের জাঁতাকলে পড়ে তা আজ অন্তর্জালে সীমাবদ্ধ। কিন্তু, সেই ভাই-বোনের সম্পর্কের বন্ধন আজও উজ্জ্বল।

গ্রাফিক: সনৎ সিংহ।

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

স্নেহের ভাই,

গত কাল ভাইফোঁটা চলে গেল। এ বারও তোরা আসতে পারলি না। সেই দু’বছর আগে সেজকাকু ও সেজমার সঙ্গে তুই এসেছিলি। তোকে ফোঁটা দিতে পেরে আমাদের যে কী আনন্দ হয়েছিল! সেই সব কথা ভেবে এ বারে আমাদের মন খুব খারাপ। তোর মেজদি, ছোড়দি আর আমি তোর নামে দেওয়ালে ফোঁটা দিয়েছি। ছোড়দি তো দেওয়ালে চন্দনের ফোঁটা ছোঁয়াতে গিয়ে কেঁদেই ফেলল। সারা দিন খালি তোর কথাই আমরা বলেছি। আমাদের অনেক আদর আর ভালোবাসা নিস। মন দিয়ে পড়াশোনা করিস। সামনের বার কিন্তু আসা চাই। রাঙামা আর খুকুদিদের কাছে ফোঁটা নিয়েছিস? তোকে ফোঁটা দিতে পেরে ওদের তো খুব মজা। তুইও নিশ্চয়ই অনেক আনন্দ করেছিস। রাঙামা তোর জন্যে কী রান্না করেছিল?আমাদের স্নেহাশিস নিস। ইতি—

বড়দি

এ বারে ভাইফোঁটার দিন কয়েক আগে পুরনো চিঠির ঝাঁপি থেকে হঠাৎই বেরিয়ে পড়ল কত যুগ আগে বড়দির লেখা এই চিঠিখানি। বড়দি আজ আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু এই চিঠির মধ্যে রয়ে গেছে ওর স্নেহের স্পর্শ আর ভাইফোঁটাকে কেন্দ্র করে ভাই-বোনের অকৃত্রিম ভালোবাসার স্মৃতির ঐশ্বর্য।

ভাইফোঁটার সময় অত দূরের পথে কলকাতা যাওয়ার একটি সমস্যা ছিল, পুজোর ছুটির পরে স্কুল খুললেই তখন শুরু হত বার্ষিক পরীক্ষা। আমি পড়ি ক্লাস ফোরে। বাবা উত্তরবঙ্গে হেমতাবাদ ব্লকের দায়িত্বে। সরকারি কাজের চাপ সামলে বাবার পক্ষেও ছুটি নেওয়া ছিল মুশকিল। কাছেই মহকুমা শহর রায়গঞ্জ। ফরাক্কা সেতু তখনও চালু হয় নি। রায়গঞ্জ থেকে কলকাতা যাতায়াত এখনকার মতো সহজ ছিল না। রাধিকাপুর সীমান্ত থেকে সন্ধ্যায় আসা মিটারগেজ ট্রেন ধরে রায়গঞ্জ থেকে প্রথমেই যেতে হত বিহারের বারসই জংশনে। সেখান থেকে রাতের দার্জিলিং মেলে গঙ্গার এ পারে খেজুরিয়া ঘাট। ঘুম চোখে সেখানে নেমে লটবহর নিয়ে আমবাগানের মধ্যে দিয়ে ঢিমে আলো-অন্ধকারে বালিয়াড়ি ভেঙে অনেক দূর হেঁটে উঠতে হত স্টিমারে। ঘণ্টাখানেক বাদে ও পারে ফরাক্কা ঘাটে পৌঁছে আবার দার্জিলিং মেলের দাঁড়িয়ে থাকা অংশে উঠে পরদিন সকালে শিয়ালদহ। রায়গঞ্জ থেকে সকালে কলকাতা যাওয়ার সরকারি বাসও একটা চালু হয়েছিল। তাতে দিনের বেলা গঙ্গা পেরনোর বাড়তি আকর্ষণ ছিল। স্টিমারে যেতে যেতে মাঝে মাঝেই দেখা যেত জল থেকে ভুস করে ভেসে ওঠা শুশুক। তবু, ইচ্ছে হলেই কলকাতা যাওয়া হত না সব সময়।

রীতি আর উৎসব মিলেমিশে যায় এ দিন। ছবি: সংগৃহীত।

বড়দির আশা ছিল, পরের বছর ভাইফোঁটায় হয়তো বাবা-মায়ের সঙ্গে আমি কলকাতা যেতে পারব। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। কারণ, ১৯৭১ সালের মার্চে শুরু হয়ে গেল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। যার অবসান ঘটল ডিসেম্বরে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে সে দেশের আত্মপ্রকাশে। কিন্তু, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হতেই তো পূর্ব পাকিস্তান থেকে সীমান্ত পেরিয়ে এ পারে আসা লাখো লাখো শরণার্থীর ঢল। সীমান্তবর্তী জেলা হিসাবে তখনকার পশ্চিম দিনাজপুরে যুদ্ধের অভিঘাত খুবই বেশি। অহরহ ‘শেলিং’-এর আওয়াজে প্রতি রাতেই কেঁপে উঠত ঘরবাড়ি। আত্মরক্ষার জন্যে খোঁড়া হল ট্রেঞ্চ। সন্ধ্যার পর থেকে আংশিক ‘ব্ল্যাকআউট’। বাল্বের অর্ধেক কালো কাগজের ঠুলি দেওয়া। গাড়ির হেডলাইটের উপরের অংশে কালো রঙের প্রলেপ। সে এক গা-ছমছমে, উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। হেমতাবাদে গড়ে উঠল রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শরণার্থী শিবির। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ রেখে চলা আর শরণার্থী ত্রাণের কাজে বাবা এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, পুজো-ভাইফোঁটাতেও ছুটি নেওয়ার অবকাশ রইল না।

কলকাতায় দিদিদের কাছে ভাইফোঁটা বলতে তাই আমার ক্লাস টুয়ের স্মৃতি। সেই সময় মফস্সল থেকে রাজধানী কলকাতা শহরে আসা ছিল রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবন থেকে রাত পোহালেই একেবারে কলকাতা। অবাক বিস্ময়ে চারপাশ থেকে আর চোখ ফেরাতে পারতাম না। কী বিরাট গমগমে রেল স্টেশন, সারি সারি প্ল্যাটফর্মে কত ট্রেন, মানুষের ব্যস্ততা, বাইরে বেরিয়ে লাল রঙের দোতলা বাস, ঘড়ঘড়িয়ে চলা টিকি-উঁচু ট্রাম, রাস্তার দু'পাশে কত বিরাট বিরাট বাড়ি, মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে সর্দারজির হলুদ-কালো ট্যাক্সি চেপে কখন যেন পৌঁছে যেতাম ঢাকুরিয়ায় বড়জেঠুর বাড়িতে। ট্যাক্সি থেকে আমরা যে নামছি, দিদিরা ঠিক আগে দেখতে পেয়ে যেত। আর চিৎকার করে উঠত, “ভাই এসেছে! ভাই এসেছে!” তখন ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতেন বড়জেঠু ও টুক্কা। অনেক দিন পরে দেখা হওয়ার পারস্পরিক আনন্দে তখন সকলে মাতোয়ারা। সেখানে থাকতেন আমাদের ঠাকুমা, যাঁকে আমরা আদর করে 'বাবুমা' বলে ডাকতাম। বাবুমা’র রকমারি নিরামিষ রান্না আর নারকেল, ক্ষীর বা ছানা দিয়ে তৈরি নানা রকম মিষ্টি, পিঠে ও পায়েসের স্বাদ ছিল স্বর্গীয়। আর ছিলেন বড়মা ও আমার ছোটকাকা 'টুক্কা'। মেজজেঠু, মেজমা আর ফুলদি কালনায়। ফুলকাকু, কাকিমণি সেই ফরাক্কায়। সে বারে ফুলদিও কলকাতায় এসেছিল আমাকে ফোঁটা দিতে। ফুলদি আমার চেয়ে সামান্য বড়। পুরনো অ্যালবামে রয়েছে ফোঁটা দেওয়ার সেই সাদা-কালো ছবি। মেঝেতে পাতা আসনে দু’জনেই বসে আছি, সামনে লুচি ও মিষ্টির থালা। উল্টে গিয়েছে জলের ছোট গেলাস।

উৎসব হলেও, ভাইফোঁটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আবেগ। ছবি: সংগৃহীত।

বড়দি, মেজদি, ছোড়দিও তো তখন সবাই স্কুলে পড়ে। তা-ও ভোরে উঠেই সবাই স্নান করে, পাট ভাঙা ফ্রক পরে বাড়ির পিছনের একচিলতে বাগান থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসে কচি দূর্বা আর কচুপাতার উপরে টলটল করা ভোরের শিশির। আমি দেখি কৌতূহল ভরে। স্নান সেরে একটা গরদের থান পরে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম সুর করে বলতে বলতে ঠাকুরঘরে বসে চন্দন ঘষেন বাবুমা। পুজোর ফুল, চন্দন আর ধূপের গন্ধ মিলেমিশে ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এক পবিত্র সৌরভ। ফোঁটা দেওয়ার আগে অবধি দিদিরা উপোস করে থাকে। ঘি ও তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে কী সুন্দর করে কাঁসার রেকাবি সাজায়! তাতে একপাশে পরিপাটি করে রাখে ধান-দূর্বা আর পাশে ঢেউ খেলানো কানাওলা ছোট্ট ছোট্ট দুটো কাঁসার বাটিতে শিশিরের জল আর বাবুমা’র কাছে চেয়ে নেওয়া চন্দন। ঘরের মেঝেতে পেতে দেয় বড়মা’র হাতে বোনা লাল-সাদা-হলুদ-সবুজ সুতো দিয়ে সূক্ষ্ম কারুকাজের খয়েরি চটের আসন। সামনে সাজিয়ে রাখে মিষ্টির থালা আর জলের গেলাস। দোকানের কেনা মিষ্টি নয়। সব বাবুমা’র নিজে হাতে তৈরি— নারকেলের তক্তি, ছানা ও ক্ষীর পাক দিয়ে ভাজা বরফি, জিবেগজা আর রসে টইটুম্বুর গোকুলপিঠে। ও দিকে মেজমা ভেজে আনেন সাদা ধবধবে ছোট ছোট ফুলকো লুচি আর নিরামিষ আলুর দম।

আমিও তত ক্ষণে স্নান করে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বসেছি আসনে। প্রথমে বড়দি ও তার পরে এক এক করে অন্য দিদিরা বাঁ হাতের কড়ে আঙুল শিশির ও চন্দনের বাটিতে ডুবিয়ে আমার কপালে ফোঁটা দিয়ে পরম ভালোবাসায় উচ্চারণ করে “ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা...”। শাঁখ বেজে ওঠে। পুজো সেরে বাবুমা এবং বড়মা, মেজমা, মা সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখেন। উলুধ্বনি দেন। পাশের ঘরে বাবা, জেঠু, মেজজেঠু ও টুক্কা তখন গুছিয়ে ভালমন্দ বাজার করে এনে চায়ের কাপ আর খবরের কাগজ হাতে গল্প করছেন। এক ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখেও যাচ্ছেন। দিদিরা বুড়ো আঙুলে প্রদীপের শিখার তাপ নিয়ে স্পর্শ করে আমার কপালে। ধান-দূর্বা নিয়ে আশীর্বাদ করে মাথায় হাত দিয়ে। প্রণাম করি। মিষ্টি, লুচির থালা দিদিরা প্রত্যেকে আমার হাতে ছুঁইয়ে নামিয়ে রাখে। ফোঁটা দেওয়া শেষ হলে দিদিদের সঙ্গে খেতে বসি। বাবুমা জিজ্ঞেস করেন, “কোন মিষ্টিটা তোমার সবচেয়ে ভাল লাগল?” সবই এত ভাল যে, আলাদা করে আর বলতেই পারি না। বাবুমার চোখে-মুখে তখন স্নেহ আর তৃপ্তির হাসি।

এমন দিনে দু’জনেরই মুখে লেগে থাকে তৃপ্তির হাসি। ছবি: সংগৃহীত।

ও দিকে তখন আবার একই পাড়ায় বড়জেঠুর অন্তরঙ্গ বন্ধু অখিলজেঠুর বাড়িতে দিদিরা কেউ নিয়ে যাবে সঙ্গে করে। সেখানে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ভিসাদি, শঙ্করীদি ও বাবুনিদি। ওরাও আমাকে ফোঁটা দেবে। তিন জনেই আমার তিন দিদির সমবয়সি বন্ধু ও সহপাঠী। কাজেই, আমি ওদেরও ভাই। এমনই ভালোবাসা যে মা বলতেন, আমি জন্মানোর পরে যখন কিছু দিন ঢাকুরিয়ার বাসায় ছিলাম, ভিসাদিরা রোজ সকালে স্কুলে যাবার পথে মশারি তুলে আমাকে এক বার দেখে যেত।

ভিসাদিরা ফোঁটা দেওয়ার পরে জেঠিমা’র তৈরি পায়েস আর পান্তুয়া খাওয়ায়। অনেক গল্প হয় জেঠু, জেঠিমার সঙ্গেও, পড়াশোনার ব্যাপারে খোঁজ নেন। বাড়িতে ফিরে দুপুরে ভাইফোঁটার খাওয়ার বিশেষ আয়োজন। বড়মা’র বানানো তোপসে মাছের ফ্রাই, মায়ের হাতের চিতল মাছের মুইঠ্যা, মেজমা’র রান্না বড় আলু দিয়ে কচি পাঁঠার পাতলা ঝোল, বাবুমা’র করা নারকেল কোরা আর সর্ষেবাটা দিয়ে জলপাইয়ের চাটনি। কোনও অনুষ্ঠানকে ঘিরে পরিবারের সকলে একসঙ্গে হওয়ার আনন্দ, নিখাদ হাসি আর মজায় কয়েকটা দিন কাটানো আর পছন্দসই খাবারদাবারের সুখস্মৃতি যে কতটা অমূল্য, তার মর্ম যেন এত কাল পরে আরও বেশি করে উপলব্ধি করি।

ছোটবেলার ভাইফোঁটা কলকাতায় কেটেছে দু-এক বারই। স্কুলে পড়াকালীন বাকি সময়ে আমার ভাইফোঁটার স্মৃতি জুড়ে রয়েছে রায়গঞ্জের বাড়ি। বাবার ছোটকাকামণি অর্থাৎ আমার ভালদাদু, রাঙামা, সেজপিসি, ভালপিসি, ছোটপিসি। বাবার মেজোকাকিমা ছিলেন আমার রাঙাঠাকুমা। কিন্তু, সম্পর্ক-নির্বিশেষে আত্মীয়-অনাত্মীয়, চেনাজানা, সকলের কাছেই তিনি একডাকে পরিচিত ছিলেন ‘রাঙামা’ নামে। রাঙামা বলতেন, “তোমার দিদিরা সব দূরে। তাই বলে তুমি কেন মনখারাপ করে থাকবে বছরকার দিনে! তুমি যে আমারও দাদুভাই। আমি তোমাকে ফোঁটা দেব।” শুধু ভাইফোঁটা নয়, চৈত্র সংক্রান্তিতে তিনি আমাকে ভাইছাতুও দিতেন। খাতা ও কলম দিয়ে আশীর্বাদ করে বলতেন, তোমার হাতের লেখা আরও ভাল হোক। ভাইফোঁটার দিন বিরাট বাজার করে আনতেন ভালদাদু। ছোট পালং, কচি বেগুন, শীতের ফুলকপি, কড়াইশুঁটি, নতুন লাল আলু। ঝকঝকে রুপোলি বিরাট চিতল মাছ। পাঁঠার মাংস। 'মিলনী'র দই আর 'অরুণা'র বিখ্যাত কানসাট। রাঙামা’র জন্য নিরামিষ রান্না করে দিতেন মা। তার ভাগ পেত আর সকলে। পালংশাকের ঘন্ট, ভাজা সোনামুগের ডাল, বকফুলের বড়া, ফুলকপির ডালনা। আর পাকের ঘরে মাটির উনানে কাঠের জ্বালে রাঙামা রাঁধতেন চিতল পেটির ঝোল, পাঁঠার মাংস। হাঁড়ির উপরে বসানো গামলা থেকে অল্প অল্প করে উষ্ণ জল দিয়ে কষাতে কষাতে অসাধারণ সেই মাংস রান্না। সঙ্গে গরম ধোঁয়া ওঠা জুঁই ফুলের মতো সাদা ফুরফুরে তুলাইপাঞ্জি চালের সুগন্ধি ভাত। বাবা বলতেন, “রাঙামা, তোমার এই রান্নার স্বাদ আর কোথাও পাই না।” দাদুর পুরাতন গৃহভৃত্য যাদবদা রান্নাঘরের দেওয়ালে হেলান দেওয়া কাঠের বড় বড় পিঁড়ি ঠক ঠক করে পেতে দিতেন। সামনে জলের ছিটে দিয়ে কাঁসার থালা-বাটিতে খাবার পরিবেশন করতেন রাঙামা। বাইরের উঠোনে তখন ডালিম গাছের পাশে মাদুরের উপরে শীতের রোদ খাচ্ছে লাল লেপ, কাঁথা, বালিশ।

কাছে-দূরে যেখানেই থাকি না কেন, দিদিদের স্নেহের অভাব সত্যিই কখনও বুঝতে হয়নি আমাকে। রায়গঞ্জে ভালদাদুর বাড়ির উল্টো দিকে দু’তিনটে বাড়ি পরেই ছিল বাবাদের পূর্ববঙ্গের দেশের বাড়ির জ্ঞাতি ঝড়ুজেঠু ও কল্যাণী জেঠিমার বাড়ি। অত্যন্ত স্নেহশীল পরিবার। খুকুদি, বাবলিদি, ডলিদি, ইতানদি-র 'ভাই' ডাক শুনে অভ্যস্ত সেই ছোটবেলা থেকে। কাজেই প্রতি বছর সেখানে আমার জন্য ভাইফোঁটার আসন পাতা। গেট খুলে ভিতরে ঢুকলেই বিরাট নিকানো উঠোন। ডানদিকে খড়ে ছাওয়া লম্বা রান্নাঘর। বাঁ দিকে উঁচু দাওয়া সংলগ্ন টিনের চাল আর শালকাঠের খুঁটি ও মূলীবাঁশের বেড়া দেওয়া বাড়ি। সামনে অনেকটা জমি জুড়ে ফুল আর সব্জির বাগান। সাদা ও হলুদ চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, গোলাপ, রংবেরঙের ডবল পাঁপড়ির দোপাটি, কলাবতী, পঞ্চমুখী জবা, স্থলপদ্ম, টগর। ও দিকে রান্নাঘরের চালের উপরে ফনফনিয়ে বেড়ে ওঠা লাউডগা, পাশের জমিতে বেগুন, আকাশি লঙ্কা, পালং। নারকেল, পেয়ারা গাছ, গন্ধরাজ ও কাগজি লেবু। অন্য দিকে গোয়াল ঘর। আর ঘরের সামনেই বিরাট এক বাতাবি লেবুর গাছ। গোটা গাছ ভরে থাকে হালকা হলুদ-রঙা জাম্বুরায়। সে যে কী সুস্বাদু ও মিষ্টি! দিদিরা যত্ন করে বসিয়ে ফোঁটা দেয়। সুগায়িকা জেঠিমা ছিলেন নারকেলের নানা খাবার আর চিঁড়ে ও মুড়ির মোয়ার ‘স্পেশালিস্ট’। সে সব থাকত আর তার সঙ্গে ফুলকো লুচি আর নারকেল কুচি দেওয়া মিষ্টি মিষ্টি ছোলার ডাল। বাবা আসতেন জেঠু-জেঠিমার সঙ্গে গল্প করতে। আর ফিরে যাওয়ার আগে জমিয়ে খাওয়া হত গাছ থেকে ছিঁড়ে আনা কাঁচালঙ্কা, সর্ষের তেল, চিনি ও লবণ দিয়ে দুর্দান্ত টক-মিষ্টি স্বাদের জাম্বুরা মাখা। বাবলিদি ওটা দারুণ মাখত।

ভাইফোঁটা সম্পর্কেরও উদ্যাপন। ছবি: সংগৃহীত।

বিশ্বকর্মায় যে উৎসব মরসুমের ফিতে কাটা, তার দীর্ঘ আনন্দ উদযাপনের শেষ-পর্ব এই ভাইফোঁটাতেও যেন মিশে থাকত সেই অম্লমধুর হরিষ-বিষাদ। বিষাদ, কারণ, ভাইফোঁটার পর দিন থেকেই আবার পুরোদমে চালু হয়ে যেত স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারি। পুজো-পার্বণের ধারাবাহিকতায় এই ভাইফোঁটার লৌকিক উৎসবের সঙ্গে ধর্মের কিন্তু একেবারেই যোগ নেই। অবস্থাভেদে দুর্গাপুজোর জাঁকজমকে ফারাক হলেও ভাইফোঁটায় কিন্তু কোনও শ্রেণিবিভাজন নেই। সেখানে রাজাধিরাজ এবং হরিপদ কেরানির অবস্থান একই উচ্চাসনে, ললাটে একই স্নেহের টিকা।

এই প্রসঙ্গেই আমরা স্মরণ করতে পারি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানের কথা। রবীন্দ্রনাথ ভাইফোঁটাকে কেন্দ্র করে ভাই-বোনের সম্পর্কের উষ্ণতা ও আন্তরিকতা খুব পছন্দ করতেন। তিনি তাঁর দিদিদের কাছে ফোঁটা নেওয়ার সুযোগ থেকে কখনও বঞ্চিত হতে চাননি। সৌদামিনী, শরৎকুমারী, সুকুমারী, স্বর্ণকুমারী ও বর্ণকুমারী দেবীরা নানা সময়েই দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, সৌমেন্দ্রনাথ প্রমুখ দাদাকে ফোঁটা দিতেন এবং সেই পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন রবীন্দ্রনাথও।

স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'গাথা' আদরের ভাই 'রবি'কে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন—

“'ছোট ভাই'টি আমার

যতনের গাঁথা হার কাহারে পরাব আর?

স্নেহের রবিটি, তোরে আয়রে পরাই,

যেন রে খেলার ভুলে ছিঁড়িয়া ফেল না খুলে,

দুরন্ত ভাইটি তুই, তাইতে ডরাই।"

১৯৩৯ সাল। ছোড়দি বর্ণকুমারী এবং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পনেরো ভাই-বোনের আর কেউই জীবিত নেই তখন। সাধ থাকলেও বর্ণকুমারী দেবীর সে বারে ফোঁটা দেওয়া হয়নি ভাইকে। কেন না, ভাইফোঁটার আগেই রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ছেড়ে ফিরে গিয়েছেন শান্তিনিকেতনে।

হতাশ বর্ণকুমারী লোক মারফত ভাইয়ের পছন্দের জিনিসপত্রের 'সওগাত' পাঠালেন। সঙ্গে একটি চিঠি—

২৭ কার্তিক, সন ১৩৪৬

ভাইটি আমার, শুনলুম তুমি জোড়াসাঁকোয় এসেছ। সেইখানে গিয়ে ভাইফোঁটা দেবো ভেবেছিলুম, কিন্তু হলো না। বিকেলে লোক পাঠালুম জানতে। সে এসে বললে, তিনি সকালে চলে যাবেন। ধীরেন নামে একজন চেনা লোক পেলুম। তাকে দিয়ে সব আনিয়ে পাঠালুম। … আমি বড়, তোমায় কিছু পাঠাতে হবে না। আশা করি তুমি ভাল আছ। ধান-দূর্বা ফুল দিয়ে আশীর্বাদ করলাম কিন্তু দেখা হলো না এই দুঃখ।

ইতি বর্ণ

ছোড়দির এই চিঠি ও উপহারে দারুণ খুশি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি সে কথা ছোড়দিকে জানিয়েওছিলেন চিঠিতে।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি—

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রীচরণেষু

ভাই ছোড়দি, তোমার ভাইফোঁটা পেয়ে খুশি হয়েছি। আমাদের ঘরে ফোঁটা নেবার জন্যে ভাই কেবল একটিমাত্র বাকি আর দেবার জন্য আছেন এক দিদি। নন্দিনী তোমার প্রতিনিধিত্ব করেছে। আমার প্রণাম গ্রহণ করো।

ইতি

তোমার রবি

১৪/১১/৩৯

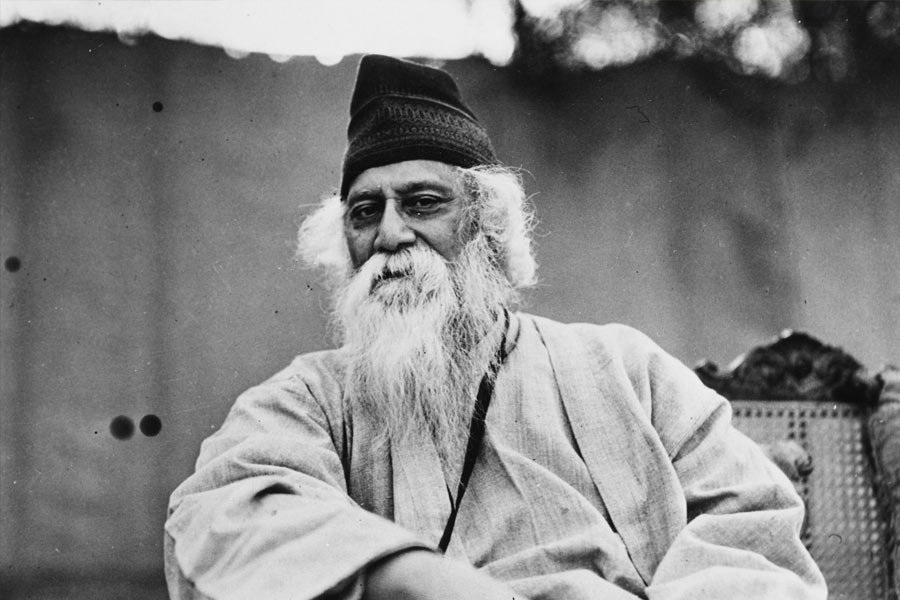

ভাইফোঁটা নেওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। ছবি: সংগৃহীত।

তখন দুই ভাই-বোনের কেউই জানতেন না যে, পরের বছরেই হতে চলেছে তাঁদের জীবনের শেষ ভাইফোঁটা। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোতে ফিরে আসেন ১৯৪০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর। সে বারে ভাইফোঁটার দিন রবীন্দ্রনাথ অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন ও বর্ণকুমারী দেবী তাঁকে ফোঁটা দেন। সেই শেষ ভাইফোঁটার এক মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাই রানী চন্দের 'গুরুদেব' বইটিতে— “ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এল। গুরুদেবের এক দিদিই জীবিত তখন— বর্ণকুমারী দেবী। তিনি এলেন আশি বছরের ভাইকে ফোঁটা দিতে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আজও ভাসে ছবি চোখের সামনে – গৌরবরণ একখানি শীর্ণহাতের শীর্ণতর আঙুলে চন্দন নিয়ে গুরুদেবের কপালে কাঁপতে কাঁপতে ফোঁটা কেটে দিলেন। দু’জন দু’পাশ হতে ধরে রেখেছি বর্ণকুমারী দেবীকে। ফোঁটা কেটে তিনি বসলেন বিছানার পাশে চেয়ারে। ভাইয়ের বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। খুব রাগ হয়েছে দিদির ভাইয়ের উপরে। কালিম্পঙে গিয়েই তো ভাই অসুস্থ হয়ে এলেন, নয়তো হতেন না— এই ভাব দিদির। ভাইকে বকলেন, বললেন, ‘দেখো রবি, তোমার এখন বয়স হয়েছে, এক জায়গায় বসে থাকবে, অমন ছুটে ছুটে আর পাহাড়ে যাবে না কখনো। বুঝলে? গুরুদেব আমাদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন, বললেন, ‘না, কক্ষনো আর ছুটে ছুটে যাব না; বসে বসে যাব এবার থেকে।’ সকলের খিলখিল হাসিতে ঘর ভরে উঠল। ... সেদিন দিদির সঙ্গে তাঁর এই কথা রোগশয্যায় যেন উৎসবের আমেজ এনে দিল। গুরুদেব বললেন, ‘দেখি, তোমার পা-দু’টি তুলে ধরো উপরে, নয়তো প্রণাম করব কি করে? দিদি বললেন, ‘থাক, এমনিতেই হবে, তোমাকে আর পেন্নাম করতে হবে না কষ্ট করে’। বলে ভাইকে আরো আরো আদর করে আরো বুঝিয়ে দু’জনের হাতে হাতের ভর রেখে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন।”

এই পত্রালাপ ও ভাইফোঁটার বিবরণের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই এমন এক রবীন্দ্রনাথকে, যিনি তাঁর বিশ্বখ্যাতির জোব্বাটি ছেড়ে দিদির আদরের দুরন্ত ছোট্ট ভাই রবি।

বিজয়ার প্রণাম ও কোলাকুলিকে আমরা এই ব্যস্ততার যুগে সহজতর করে নিয়েছি সমাজমাধ্যমে বার্তা বিনিময়ে, পাড়ায় বা আত্মীয়-বন্ধুর বাড়িতে কড়া নেড়ে 'বিজয়া করতে যাওয়া'কে আমরা বদলে দিতে পেরেছি চটকদার বিজয়া সম্মিলনীতে। আবার দূরে থাকা ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় সজল চোখে বোনের দেওয়ালে দেওয়া চন্দনের ফোঁটা এখন অন্তর্জালের কৃৎকৌশলে ‘ভার্চুয়াল’ মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়ে ভাইয়ের কপাল না হোক, ছুঁতে পারছে হৃদয়। এ-ও বড় কম পাওনা নয়!

-

২০২১-এ সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকেছিলেন ভুয়ো পাসপোর্ট মামলায় ধৃত! প্রকাশ্যে বাংলাদেশি যুবকের পরিচয়

-

রেলের কামরায় গাঁজায় দম, অভিযোগ পেয়ে যুবককে প্রকাশ্যে শাস্তি! পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন

-

চকোলেট কিনতে গিয়ে ১২ বছরের মেয়ে ‘ধর্ষিত’ সিউড়িতে! মুদি দোকানের মালিকের খোঁজে পুলিশ

-

পোষ্যের লোমে ভরে গিয়েছে ছোট ছোট পোকা? পরজীবীর সংক্রমণ থেকে ঘা হতে পারে ত্বকে, কী করণীয়?

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy

Log In / Create Account

We will send you a One Time Password on this mobile number or email id

Or Continue with

By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy