এনআরসি আবার ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’-এর কানাগলিতে ঠেলছে

দক্ষিণপন্থীদের ক্ষমতার অভিলাষে হারিয়ে গেল অর্থনৈতিক দাবিসমৃদ্ধ কংগ্রেস সোশ্যালিস্টদের কার্যক্রম। সামাজিক বিভাজন বাড়তে লাগল। অবস্থা যখন হাতের বাইরে বেরিয়ে গেছে তখন ‘সুভাষ ঘরে ফেরে নাই’।

উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি করব আবার সুভাষচন্দ্রকেও স্মরণ করব, দুটো একসঙ্গে হয় না। সমস্ত ধর্ম, জাত নির্বিশেষে নেতাজি ছিলেন জাতীয় রাজনীতিতে ঐক্যের দূত। এই ঐক্য হৃদয়ের। এই ঐক্য আত্মত্যাগের। ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য হৃদয়ের আহ্বান এবং মস্তিষ্কের সঞ্চালন উভয়ই জরুরি, বুঝেছিলেন তিনি। লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য নীতি ও কৌশল একত্রিত করার জন্যই উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু সর্বভারতীয় রাজনীতিতে সে দিন ছিলেন উপেক্ষিত।

১৯৩৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দ্বারা প্রস্তাবিত ‘ভারত শাসন আইন’-এর খসড়া শ্বেতপত্রে বর্ণিত কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডের বিরোধিতা করেছিলেন সুভাষচন্দ্র যা করতে তাঁর সমসাময়িক অনেক নেতাই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। স্পষ্ট ভাষায় ব্রিটিশদের ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’-এর নিন্দা করেছিলেন। আইনসভায় ভারতবাসীর ঐক্যের উপাদানগুলিকে অবহেলা করে অপ্রাসঙ্গিক পরিচিতি ভিত্তিক বিভাজনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রচেষ্টাকে মেনে নিতে পারেননি তিনি। এই সংসদীয় প্রয়াস প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষতি করবে এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে বলেছিলেন সুভাষচন্দ্র। তখনও তাঁর বয়স চল্লিশ পেরোয়নি। তখনও তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি হননি।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন ও ভাবনা জুড়ে যে ভারতবর্ষ, তাতে বিভাজনের বিরোধিতার সুরটি ধরা আছে। বহুত্বের মধ্যে ঐক্যের ধারণাটি নানা ভাবে চর্চিত। কিন্তু ঐক্য বলতে কী বুঝব সেটাই প্রকৃতপক্ষে আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত। সুভাষচন্দ্র আমাদের ঐক্যের উপাদানগুলি খুঁজে নিতে বলেছেন। আর আমরা খুঁজেছি বিভাজনের উপায়। গণতন্ত্র নানা ভাবে প্রতীয়মান হয়। শাসকের বিরোধিতার অর্থ জনগোষ্ঠীর বিরোধিতা নয়, এ কথা আমরা বুঝতে পারি না। নানা ভাবে গোষ্ঠী স্বার্থ সুরক্ষাও গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ নয়। সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে সক্রিয় থাকলে সহস্রাব্দের নিকৃষ্টতম ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা এই দেশ হয়তো দেখত না। তার একটি কারণ, তিনি রাজনীতি ও নেতৃত্বের বিবর্তনের রূপটি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। অন্য কারণ, অবিভক্ত বঙ্গদেশে সর্বজনগ্রাহ্য আর কোনও নেতা সেই সময়ে ছিলেন না। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে সুভাষই শেষ নেতা যাঁর কথায় বাংলার হিন্দু মুসলিম ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারতেন। বাকি বিশিষ্ট নেতারা ব্রিটিশের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে অনেকেই হয় হিন্দুর নয় মুসলিমের নেতা হয়ে উঠেছিলেন। অবস্থা সামাল দিতে মহাত্মা গাঁধীকে দৌড়ে বেড়াতে হয়েছিল, নোয়াখালি থেকে কলকাতা।

এখানেই সেই বিষয়টি আঘাত করে। বাঙালির প্রিয় বিষয়, নেতাজি বনাম গাঁধীজি। এ নিয়ে বিতর্ক বিস্তর। তার মধ্যে না গিয়েই বলতে পারি, আগাম বিপদটি অনুভব করার ক্ষমতা প্রাক্ চল্লিশেই অর্জন করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামী বা নেতা নয়, হয়ে উঠেছিলেন অন্তর্গত ভাবে এক নিপুণ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক এবং ইতিহাসবিদ। নেতৃত্বের ধরন সম্পর্কে সংশয়ী এবং বস্তুগত অবস্থার নিরপেক্ষ বিশ্লেষক ছিলেন তিনি। ১৯২২-’২৩-এর যে স্বরাজ্য দল সংসদীয় পথে চলার পক্ষপাতী এবং গাঁধীজি তার বিরোধী, তাই-ই ১৯৩০-এর গোড়ায় অবস্থান পরিবর্তন করছে। গাঁধীজি সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশকে আর কটাক্ষ করছেন না। সুভাষচন্দ্র লক্ষ করছেন এই পরিবর্তন। অর্থাৎ রাজনীতির বয়ে চলা নানা পথ তিনি পরিক্রমণ করছেন একাধারে কর্মী ও দর্শক হিসেবে। সুভাষচন্দ্র মনে করেছেন যে নেতৃত্ব যদি তার বিষয় না পাল্টাতে পারে তবে কালের ধর্মানুযায়ী তার ধার এবং ভার দুটোই হারিয়ে যাবে।

সুভাষচন্দ্র সেই স্বাধীনতাসংগ্রামী যিনি কংগ্রেসের গাঁধী প্রদর্শিত পথে হেঁটে, অহিংস আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েও উল্লেখ করতে ভোলেননি যে যখনই দেশের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হ্রাস পেয়েছে, দেশের মানুষ ভিন্ন পথ খুঁজে নিয়েছেন। ইতিহাসবিদদের একাংশ যখন সহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী অবস্থান খুঁজে পাচ্ছেন, পড়ুয়াদের জানাতে পাঠ্যপুস্তকে তা লেখাও হচ্ছে তখন তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে ত্রিশের দশকে, সহিংস বিপ্লবের প্রক্রিয়াগুলিকে সুভাষ দেখেছিলেন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষাপটে। নির্দ্বিধায় জাতীয় কংগ্রেসের এই নেতা লিখেছেন, জনসমাজে সন্ত্রাস তৈরি কোনও দিনই বিপ্লবীদের লক্ষ্য নয়। ক্রমাগত শুধু সাংবিধানিক অধিকার অর্জন যেমন এক সময়ে জনগণকে বীতশ্রদ্ধ করেছিল এবং যার ফলে মহাত্মার জনসংযোগ ও গণআন্দোলনগুলি সাফল্য পেয়েছিল, তেমনই গণআন্দোলনের শূন্যতা ভরাট করতে এগিয়ে এসেছিল গুপ্তসমিতিগুলি। মহাত্মা তা বুঝতেন। সুভাষ বলেছেন, এই বোধই মহাত্মাকে দেশের অবিসংবাদী নেতা করে তোলে। তিনি বুঝতেন দেশের মানুষ কী চাইছেন, কতটা অস্থিরতার জন্ম হচ্ছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিযোগী নয়, পরিপূরক হয়ে উঠেছিল সহিংস আন্দোলন। মানুষের সমর্থন কেউ হারাননি। মহাত্মা বৃহৎ আন্দোলনের ডাক দিলে সহিংস আন্দোলনকারীরাও সে পথের পথিক হয়েছেন। সামাজিক ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন সংগঠনগুলি তাৎপর্য হারিয়েছে।

কিন্তু মহাত্মা নিজে হেরে গেলেন কোথায়? সুভাষের ব্যাখ্যায় দেশের মানুষকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাপু চিনতেন সবার চেয়ে ভাল। এখানে সুভাষ তাঁর অনুগামী। আপামর ভারতবাসীর তিনিই যে শ্রেষ্ঠ নেতা, বার বার উল্লেখ করেছেন নেতাজি। কিন্তু সঙ্গে বিরোধের অবস্থানটিকেও স্পষ্ট করেছেন। মহাত্মা তাঁর দেশের মানুষকে যতটা চিনতেন ঠিক ততটাই তাঁর কাছে অচেনা ছিল ব্রিটিশদের কৌশল।

এখানেই অনন্য সুভাষচন্দ্র। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিচার করে বুঝেছিলেন, শুধু গণআন্দোলনের মধ্যে দিয়েই স্বাধীনতা আসবে না। কেবলমাত্র অনুগামীর সংখ্যাবৃদ্ধিই রাজনৈতিক লক্ষ্যের কাছে আমাদের নিয়ে যেতে পারে না। প্রয়োজন পাল্টা কৌশলের। অবস্থা বুঝে নতুন পথে চলার চেষ্টা করার। ত্রিশের দশক থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে জন্ম নেন সমাজতান্ত্রিক ভাবনার পথিকেরা। তাঁরা মহাত্মার অনুগামী হলেও ভিন্ন ভাবনার রচয়িতা ছিলেন। সামাজিক ভেদবুদ্ধিকে প্রতিহত করতে এনেছিলেন অর্থনৈতিক অধিকারের চিন্তা। সেই পথ ধরে জাতীয় কংগ্রেস নতুন বাঁক নিতে পারত। শ্রমিক, কৃষক, নিম্নবিত্ত, নিম্নবর্ণের মানুষদের নিয়ে গড়ে উঠতে পারত ভিন্ন ধরনের গণআন্দোলন, যার নেতৃত্বে থাকত জাতীয় কংগ্রেস। কিন্তু মহাত্মা সেই সুযোগ কাজে লাগালেন না। রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবিকেই একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিলেন, যদিও কৃষক আন্দোলনের এক গৌরবময় অতীত তিনি পেরিয়ে এসেছেন।

এর ফল ভাল হয়নি। দক্ষিণপন্থীদের ক্ষমতার অভিলাষে হারিয়ে গেল অর্থনৈতিক দাবিসমৃদ্ধ কংগ্রেস সোশ্যালিস্টদের কার্যক্রম। সামাজিক বিভাজন বাড়তে লাগল। অবস্থা যখন হাতের বাইরে বেরিয়ে গেছে তখন ‘সুভাষ ঘরে ফেরে নাই’। একা মহাত্মা সামাল দিতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু জীবন তাঁকে আর সে সুযোগ দেয়নি।

তাৎপর্যপূর্ণ হল, অল্প বয়সেই সুভাষ এই পরিণতি উপলব্ধি করেছিলেন। সতর্ক করেছিলেন ব্রিটিশদের কৌশল সর্ম্পকে। আজ নাগরিকত্ব আইন আর এনআরসি আমাদের সেই কানাগলিতে ঠেলে দিচ্ছে। স্বাধীন ভারতের সংসদে আমাদের সামাজিক বিভাজন সামাজিক ঐক্যের উপাদানগুলিকে পরাস্ত করছে। বুঝতে যদি না পারি, অত্যন্ত ভুল হবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ

-

সর্দি-কাশি, অ্যালার্জিতে কষ্ট পাচ্ছেন? কোন কোন ফলের রস খেলে উপকার হবে

-

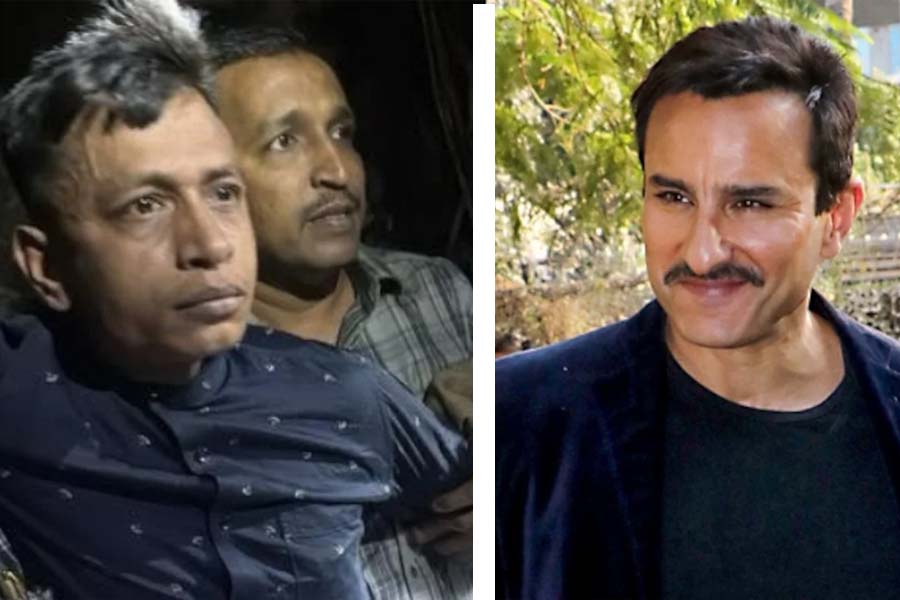

সিসিটিভি ফুটেজের আততায়ী ও ধৃত ব্যক্তি একই! ‘আমার ছেলে’, সইফকাণ্ডে মুখ খুললেন শরিফুলের বাবা

-

আম্পায়ারিং নিয়ে বিতর্ক রঞ্জি ট্রফিতে, রাগ দেখিয়ে এক ম্যাচ নির্বাসিত মহারাষ্ট্রের ক্রিকেটার

-

রোহিতের উইকেট নিয়েও উচ্ছ্বাসহীন, মুম্বইকে ১২০ রানে শেষ করা উমর জানালেন কারণ

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy

Log In / Create Account

We will send you a One Time Password on this mobile number or email id

Or Continue with

By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy