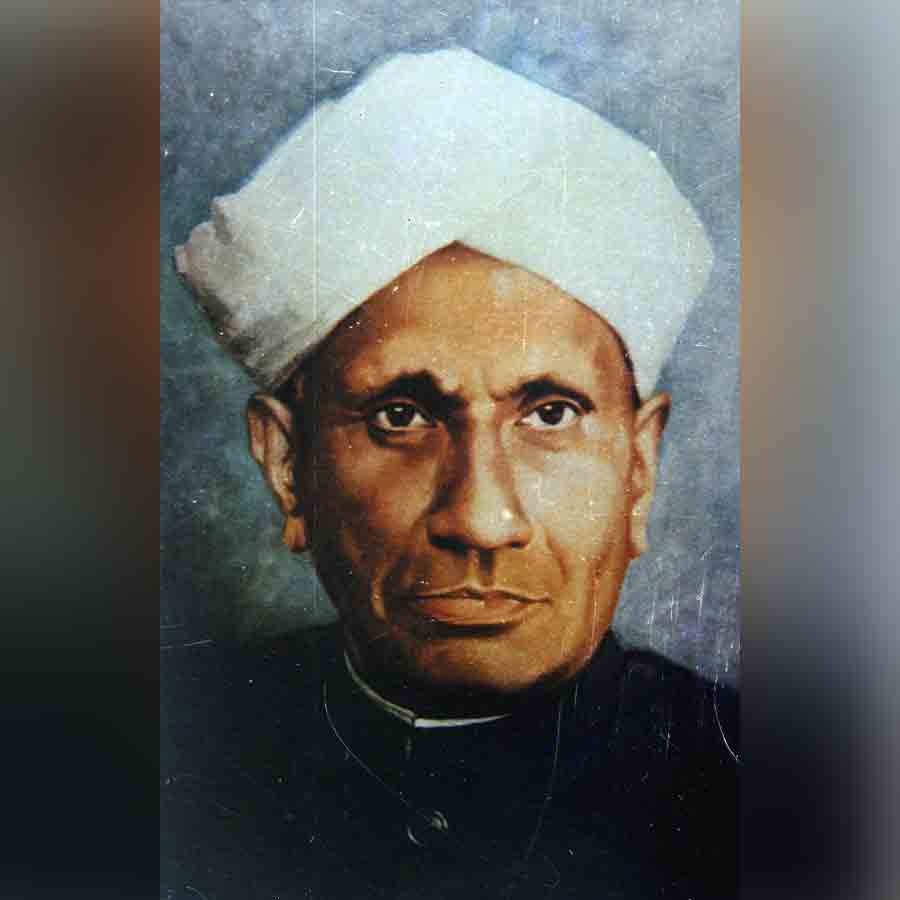

রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বিকশিত ভারতের দিকে’ (২-৩) শীর্ষক প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই চিঠি। প্রবন্ধকার সঠিক ভাবেই বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। ভারতে প্রথম বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ় পান চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন ১৯৩০ সালে। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স-এ গবেষণা করতেন রমন। পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কাজ ‘রমন এফেক্ট’ বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছিলেন তিনি। এই কাজই তাঁকে নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছিল। ‘রমন এফেক্ট’ আবিষ্কারের বিশেষ দিনটিকে স্মরণ করে ১৯৮৭ সাল থেকে প্রতি বছর ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করে।

ভারতের মাটিতে বিজ্ঞান গবেষণা করে ভারতীয় হিসাবে সি ভি রমনের পর আর কোনও বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পাননি। আগামী পাঁচ বছরে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় দেড়শো কোটি ছাপিয়ে যাবে। তার মধ্যে হয়তো এক জনকেও পাওয়া যাবে না, যিনি ভারতীয় হয়ে ভারতের মাটিতে কাজ করে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেতে পারেন! অথচ মহাকুম্ভে স্নান করার জন্য, পাথরের গণেশকে দুধ খাওয়ানোর জন্য, মন্দির বা মসজিদ তৈরি করার জন্য, বিরাট পাথরের মূর্তি তৈরি করে বিশ্ববাসীকে দেখানোর জন্য ইচ্ছা, উদ্যম, উদ্যোগ, কোনও কিছুর অভাব নেই।

অনেকেই বলতে পারেন নোবেল পুরস্কার না পেয়েও তো বিজ্ঞানে ভাল কাজ করা যায়। বহু বিজ্ঞানী প্রতি বছর ভাটনগর পুরস্কার পাচ্ছেন। বিদেশে গিয়ে গবেষণা করছেন। তা হলে কি ভারত বিকশিত হচ্ছে না? হয়তো হচ্ছে, কিন্তু দেশবাসীর কাছে তা স্পষ্ট হচ্ছে না। মৌলিক বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য দেশ এবং প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের সরকারকে অর্থ প্রদান করতে হবে। গুরুত্ব দিতে হবে বিজ্ঞান সঞ্চার বা সায়েন্স কমিউনিকেশন-এর দিকটি। শুধুমাত্র অতীতে বিজ্ঞানে কী কাজ হয়েছে, সেই কথা শোনালে হবে না। নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিজ্ঞান পাঠ ও গবেষণায় উৎসাহ পায়, সেই ব্যাপারে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। নতুন প্রজন্মকেও চেষ্টা করতে হবে ধর্মীয় উন্মাদনা ও হুজুগে না মেতে বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার।

তবেই জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন সার্থক হবে।

অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা-৮৪

জিজ্ঞাসু বিষয়

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা ‘ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে’-তে লিখেছেন, “সহসা শত শত শঙ্খনাদ একত্রে কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অর্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম— সমগ্র পর্ব্বত ও বনস্থলীতে পূজার আয়োজন হইয়াছে। জলপ্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমণ্ডলুমুখ হইতে পতিত হইতেছে; সেই সঙ্গে পারিজাত বৃক্ষসকল স্বতঃ পুষ্পবর্ষণ করিতেছে। দূরে দিক্ আলোড়ন করিয়া শঙ্খধ্বনির ন্যায় গভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধ্বনি, কি পতনশীল তুষার-পর্ব্বতের বজ্রনিনাদ স্থির করিতে পারিলাম না।”

ভাগীরথীর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র যখন ‘আমরা যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া যাই’ বলেন, তখন তিনি সৃষ্টির চক্রকেই মেনে নেন। মহাসৃষ্টির সামনে মানুষের বিজ্ঞানও যে কত অসহায়, তা বৈজ্ঞানিকরাই জানেন। ‘আয়লা’র ভয়াবহতা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। জড় এবং চৈতন্যের মূল পার্থক্য এখনও আমাদের নিকট অধরা। অন্ধকার মহাশূন্য আর লক্ষ কোটি নীহারিকাপুঞ্জের গতিবিধিকে খানিক ব্যাখ্যা করা গেলেও সবটুকু এখনও বিজ্ঞানের করায়ত্ত নয়। আসল কথা, বিজ্ঞান কোনও দিনই ধর্মের বিরোধী ছিল না। বরং বিজ্ঞান একটি জিজ্ঞাসু বিষয়।

রূপালী গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘বিকশিত ভারতের দিকে’ প্রবন্ধটিতে অসংখ্য বিস্ময়সূচক প্রশ্ন উপস্থাপিত করেছেন। তবুও বলতে হয় যে, বর্তমান ভারতের মূল সুরটি হল— বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর। বর্তমান সময়ের বিকশিত ভারতের সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে জুড়ে দিতে চেয়ে তরুণ সমাজকে শক্তিশালী করার এবং বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে বিজ্ঞান দিবসের ভাবনায়। অথচ, জিজ্ঞাসু বিষয় হিসাবে সর্বপ্রথম দেশের মানুষের নিকট বিজ্ঞানকে নিয়ে যেতে হবে এবং বিজ্ঞানের উপর সাধারণ মানুষের ‘বিশ্বাস’কে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ দেশের নির্বাচিত সরকার একটি ধর্মীয় সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমাগত কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপনে ধর্মীয় আচারকে যে ভাবে গণ-হিস্টিরিয়ার পর্যায়ে উত্তোলিত করেছে, তা অনন্যসাধারণ মস্তিষ্কপ্রসূত একটি উদ্ভাবনী শক্তি বললেও কম বলা হয়। ১৪৪ বছর পর কুম্ভমেলার মহাযোগের গল্পটি যে সুকৌশলেই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই কুম্ভের জলে স্নান করলে পুণ্য অর্জনই যে হবে, তা পঞ্চাশ কোটিরও উপর অবগাহনরত মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই করেছেন। প্রশ্ন হল, বিজ্ঞান যখন প্রমাণ-সহ কুম্ভের জলকে মানুষের স্নানের অযোগ্য বলছে, তখন তথাকথিত ধর্মের নামে কোন যুক্তিতে উত্তরপ্রদেশের শাসক বলতে পারেন যে— কুম্ভের জলে স্নান, এমনকি আচমনও করা যাবে! প্রবন্ধকারের যুক্তিবাদী মন যে সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিস্ময়সূচক মাত্রায় উপস্থাপিত করেছেন, তা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় ভারতের জানা নেই। তাই হয়তো বিশ্বাসের হাতেই নিজেদের সঁপে দিয়ে ‘মিনারেল ওয়াটার’-এ হাত ধোয়া মানুষও ত্রিবেণী সঙ্গমের দূষিত জলে ডুব দিয়েছেন।

তাই মনে হয়, যে দেশে বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষ ঘটানো যায়নি, সেখানে বিকাশের প্রয়োজনে বিজ্ঞান ও প্রয়োগমুখী উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বিশ্বে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তরুণ সমাজকে শক্তিশালী করে তোলার প্রচেষ্টা এক দুঃসাধ্য বিষয়। নরম হিন্দুত্ব, চরম হিন্দুত্ব, কুম্ভমেলা, শিবরাত্রি-রামমন্দির কিংবা জগন্নাথ মন্দির কোনও কিছুতেই ভারতের তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞান সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করা যাবে না। প্রবন্ধকার লিখেছেন, গত প্রায় দেড় বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় গবেষণা প্রকল্প স্থগিত হয়ে আছে, আবার চালু প্রকল্পেও অনুদান আসছে না। এমন তথ্য থেকেই প্রমাণিত যে, কেন্দ্রের শাসকের বিজ্ঞানের উদ্ভাবনী শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটি কতখানি প্রবল!

তাই দেশের শাসকের মুখাপেক্ষী না হয়ে বিজ্ঞানকে মানুষের নিকট নিয়ে যাওয়ার কাজটি যে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা বিজ্ঞানচর্চা কেন্দ্র এবং যুক্তিবাদী সংগঠনগুলির দ্বারাই অনেকাংশে করতে হবে, তা বলা বাহুল্য।

সঞ্জয় রায়, দানেশ শেখ লেন, হাওড়া

সম-মজুরি কই

স্বাতী ভট্টাচার্যের ‘নিলাম হল শুরু’ (১৮-২) প্রবন্ধটি মেয়েদের বিষয়ে এক অনবদ্য রচনা। এখনও আমাদের সমাজে মেয়েদের উপঢৌকনের মতোই ব্যবহার করা হয়। কায়িক পরিশ্রমের কাজে মেয়েরা সমপরিমাণ কাজ করলেও মজুরি অনেক কম দেওয়ার চল মনে করিয়ে দেয় ক্রীতদাস প্রথার কথা। অথচ, এক জন পুরুষ তার উপার্জনের একটা অংশ নিজের খুশিমতো খরচের অধিকার পেলেও মেয়েদের উপার্জনের পুরোটাই পরিবারের জন্য নিবেদিত বলে সমাজে নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

এই ব্যবস্থা থেকে বার হওয়ার পথ মেয়েদের অজানা, শুধুমাত্র সন্তানদের মুখে দু’মুঠো অন্ন জোগানোর স্বার্থে। আমাদের দেশের অনেক বিপ্লবের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর ঝাঁপিয়ে পড়ার নজির থাকলেও মেয়েদের সম্মান, মজুরির অধিকার নিয়ে কোনও প্রতিবাদ সংগঠিত হয় না। অবশ্য আমাদের রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় মেয়েদের হাতে নিয়মিত আয়ের বন্দোবস্ত হয়েছে। ফলে বাজারে একটা অতিরিক্ত চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, মেয়েরা ওই সামান্য অর্থ দিয়েও তাঁদের ছোটখাটো অপূর্ণ চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছেন।

দেশের সরকার প্রতি দিন আইন সংশোধন ও পরিমার্জন করে চলেছে। অথচ, অসংগঠিত ক্ষেত্রের মহিলাদের সম-মজুরির বাধ্যতামূলক আইন তৈরির ক্ষেত্রে কোনও তাগিদ নেই। ভারত অন্য অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বে লক্ষণীয় উন্নতি করলেও আজও মেয়েদের এই বিষয়গুলি উপেক্ষিতই থেকে গিয়েছে। মেয়েদের কাছে পরাস্ত হওয়ার আতঙ্কেই হয়তো! তবে আশা রাখি, বাংলাই এই ক্ষেত্রেও পথ দেখাবে।

আশিস ভট্টাচার্য, বারুইপুর পশ্চিম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)