ছোটবেলা থেকে মা’র কাছে শুনেছি, ১৫ অগস্ট একাধারে পরম আনন্দ ও চরম দুঃখের দিন। সেটা কী ভাবে সম্ভব, এই প্রশ্নের উত্তর কৃষ্ণা বসু দিয়েছিলেন তাঁর ‘স্বাধীনতা দিবসের চিন্তা’ প্রবন্ধে (দেশ পত্রিকা)। “আমাদের পরের প্রজন্ম, স্বাধীনতার পরে যারা জন্মগ্রহণ করেছে, তারা পরাধীনতার গ্লানি কাকে বলে জানে না।” তবে স্বাধীনতা লাভের গর্ববোধের সঙ্গে মিশে আছে ‘এক তীব্র বেদনা’। কারণ সে দিন ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়ে গিয়েছিল। তাই সেই প্রজন্মের কাছে ১৫ অগস্ট এক ‘মিশ্র অনুভূতি বয়ে আনে’।

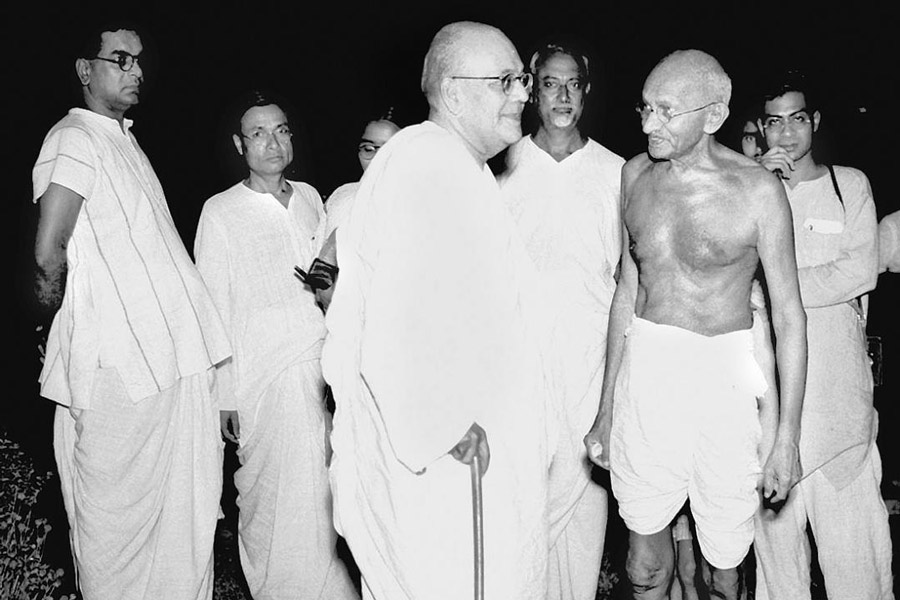

মহাত্মা গান্ধী ১৫ অগস্ট ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা উৎসবে অংশগ্রহণ করেননি। তিনি কলকাতায় উপবাস ও প্রার্থনা করে দিনটা কাটিয়েছিলেন। ঈশ্বর-আল্লা নিশ্চয়ই তাঁর প্রার্থনা শুনেছিলেন। স্বাধীনতার দিন কলকাতায় অন্তত শান্তি বিরাজ করেছিল। হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গেই সে দিন ‘জয় হিন্দ’ ধ্বনি দিয়েছিল। পরদিন ‘মির্যাকল অর অ্যাক্সিডেন্ট’ শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে গান্ধীজি লিখেছিলেন, “পারস্পরিক ঘৃণার গরল আমরা পান করেছি, তাই ভ্রাতৃভাবের এই অমৃত এত মধুর লাগছে। এ মধুরতা যেন অক্ষয় হয়ে থাকে।”

বাংলায় আরও এক জন স্বাধীনতা দিবসের উৎসব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। ইংরেজ শাসনকালে তিনি জীবনের আটটি বছর রাজবন্দি হিসাবে কাটিয়েছিলেন। অথচ শিশিরকুমার বসু তাঁর বসুবাড়ি বইতে লিখে গিয়েছেন যে তাঁর পিতৃদেব শরৎচন্দ্র বসু স্বাধীনতার মুহূর্তে ‘বিষণ্ণ মনে’ তাঁর উডবার্ন পার্কের বাড়ির বারান্দায় বসে ছিলেন। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন ক্ষমতার সুষম বণ্টনের ভিত্তিতে দেশভাগ রোধ করতে। মাউন্টব্যাটেনের ৩ জুন ১৯৪৭-এর দেশভাগ পরিকল্পনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন যে, এটি ছিল একটি ‘স্ট্যাগারিং ব্লো’। বাংলা, পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে যদি তাদের নিজেদের নিয়তি ঠিক করার অধিকার দেওয়া হত, তা হলে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্নের ভারতীয় ইউনিয়ন গড়ে তুলতে পারতাম।

গান্ধীজি কলকাতায় সাময়িক ভাবে শান্তি রক্ষা করতে পারলেও পঞ্জাব, উত্তর ভারত ও দিল্লি ভয়াবহ হিংসার কবলে পড়েছিল। কলকাতা থেকে ফিরে ১০ সেপ্টেম্বর তিনি দেখলেন, দিল্লির ‘চেহারাটা যেন মৃত্যুপুরীর মতো’। প্রতিহিংসার ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মহাত্মা বার বার সফর করেছেন সেই সব স্থান যাকে আজ আমরা বলি ‘ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়ন (এনসিআর)’ বা জাতীয় রাজধানী এলাকা। গুরুগ্রাম, পানীপত, কুরুক্ষেত্র, যেখানেই গিয়েছেন, শুনিয়েছেন সেই একই বার্তা— সংখ্যালঘু মুসলমানদের জীবন ও সম্পত্তি যেন আর বিপন্ন না হয়, তাঁরা যেন সন্ত্রস্ত হয়ে দেশ ছেড়ে চলে না যান।

আজ যে স্বাধীনতা ও দেশভাগের পঁচাত্তর বছর পরে হরিয়ানায় নুহ একমাত্র মুসলিমপ্রধান জেলা, তা কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর উত্তরাধিকার। তাঁর আশ্বাসেই এখানকার মুসলমান সম্প্রদায় পাকিস্তানে না গিয়ে ভারতে থেকে যান। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাঁদের সুরক্ষিত রাখার অঙ্গীকারের বিবরণ গান্ধীজি তাঁর ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৭-এর প্রার্থনাসভায় দিয়েছিলেন। এঁদের অনেকেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজ়াদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন। আজ়াদির অমৃত মহোৎসব-কালে আমাদের রাষ্ট্র তাঁদেরকে দেওয়া গান্ধীজির আশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি। তাঁদের প্রাণহানি হয়েছে এবং তাঁদের ঘরবাড়ি দোকানপাট বুলডোজ়ার দিয়ে তছনছ করে

দেওয়া হচ্ছে।

এই আগ্রাসন ২০১৪ থেকেই শুরু। ২০১৬ সালে প্রকাশ্যে আসে হরিয়ানায় দুই মুসলিম নারীর গণধর্ষণের ঘটনা। ২০১৭-র এপ্রিলে এই সম্প্রদায়েরই পেহলু খান তথাকথিত গোরক্ষকদের হাতে প্রাণ হারান। তার পর সে বছরই জুন মাসে ইদের ঠিক আগে পনেরো বছরের কিশোর জুনেদ খানকে দিল্লি থেকে হরিয়ানার ট্রেনে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়। গত কয়েক সপ্তাহ সংসদে বিরোধীপক্ষ মণিপুর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মৌন নিয়ে উত্তাল হয়েছিল। বেশ মনে পড়ে, ২০১৭ সালেও, জুনেদ খানের হত্যার বিষয়েও মোদী নীরব ছিলেন। বেশ কিছু সপ্তাহ বাদে গুজরাতে গিয়ে তিনি একটিমাত্র বাক্যে স্বীকার করেছিলেন যে, গান্ধীজি এই ধরনের হিংসা ভাল চোখে দেখতেন না।

২০১৭-র ৯ অগস্ট নরেন্দ্র মোদী সংসদে বক্তৃতায় ঘোষণা করলেন যে, সামনের পাঁচ বছর সঙ্কল্প থেকে সিদ্ধির দিকে রাজনৈতিক যাত্রা হবে ঐতিহাসিক, ঠিক যেমন হয়েছিল ১৯৪২-এর ‘ভারত ছাড়ো’ সঙ্কল্প থেকে ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত। সে দিনের বিতর্কে আমার বলার সুযোগ হয়েছিল। আমার বক্তৃতায় মোদীর নতুন ভারতের বিকল্প একটি উদার ভারতভাবনা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলাম। সরকার পক্ষের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, “মনজ়িল উনকো মিলে, জো শরিক-এ-সফর না থে।” তাঁদের আহ্বান জানিয়েছিলাম, নিজেদের গুরুজির সঙ্কীর্ণ পথ পরিত্যাগ করে মহাত্মা গান্ধীর আলোকিত প্রশস্ত রাজপথে যাত্রা করতে।

মৃত্যুর সাত দিন আগে, নেতাজির জন্মদিন ২৩ জানুয়ারি ১৯৪৮-এ, গান্ধীজি বলেছিলেন কী ভাবে সুভাষচন্দ্রের আজ়াদ হিন্দ ফৌজে সকল ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে সারা ভারত থেকে পুরুষ ও মহিলা শামিল হয়েছিলেন এবং সকলের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও আনুগত্য নেতাজি জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। ‘সেই মহান দেশপ্রেমিকের স্মরণে’ গান্ধীজি তাঁর দেশবাসীকে তাদের অন্তর থেকে সব সাম্প্রদায়িক তিক্ততা ধুয়ে ফেলতে বলেন। মহাত্মার কাছে ২৬ জানুয়ারিই ছিল স্বাধীনতা দিবস, ১৫ অগস্ট সংঘটিত হয়েছিল কেবল ‘ট্রান্সফার অব পাওয়ার’। ১৯৪৮-র ২৬ জানুয়ারি তিনি বলেছিলেন, “আসুন আমরা আশা করি, ভৌগোলিক আর রাজনৈতিক দিক থেকে ভারত দু’টুকরো হয়ে গেলেও, অন্তরে অন্তরে আমরা চিরকালই ভাই আর বন্ধু হয়েই থাকব, পরস্পরকে সাহায্য আর শ্রদ্ধা করব, বাইরের দুনিয়ার কাছে একই থাকব।”

আসল কথা, হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্কল্প আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্কল্প থেকে একেবারেই আলাদা। গত কয়েক বছরে তারা ধর্মীয় সংখ্যাগুরুবাদের উপর ভর করে তাদের হিন্দু রাষ্ট্র সিদ্ধিলাভের লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। এই সন্ধিক্ষণে অতীতের মহা আদর্শ সামনে রেখে ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন ভাবের রাজ্য জাগিয়ে তুলে প্রেমের ভারতবর্ষ রচনা করা খুবই জরুরি। ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের বারো বছর আগেই ‘পূর্ণ স্বরাজ’ সঙ্কল্প গৃহীত হয়েছিল। ১৯৩০-এর ২৬ জানুয়ারি স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ার শপথ নেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৭-এর ১৫ অগস্ট নীতি ও ন্যায়ের সঙ্গে আপস করে পূর্ণ স্বরাজের বদলে তদানীন্তন নেতৃত্ব ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন (ডমিনিয়ন স্টেটাস) মেনে নিয়েছিল, এবং ঐক্যের পরিবর্তে পার্টিশন।

আমাদের শ্রেষ্ঠ মুক্তিসংগ্রামীদের স্বাধীনতার স্বপ্ন তিনটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক, ধর্মীয় সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য। দুই, বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের প্রতি মর্যাদা জানিয়ে গড়ে তোলা একটি স্বাধীন ফেডারাল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্র। তিন, ঔপনিবেশিক শাসনে দারিদ্রে নিক্ষেপিত জনসাধারণের মুক্তি, সাম্যবাদী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে। এই তিনটি স্তম্ভ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। ১৯৪৭-এর ধর্মীয় বিভাজন যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাবনাকে পঙ্গু করে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতা আস্ফালনের পথ সুগম করেছিল।

আমার বাবা শিশিরকুমার বসুর জীবনে শেষ লেখা প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকায় ২০০০ সালের ১৫ অগস্ট। নাম দিয়েছিলেন— ‘জাতীয়তাবাদী আত্মসমীক্ষা’। এ বছরের স্বাধীনতা দিবসে উৎসবের চেয়ে আত্মসমীক্ষা অনেক বেশি প্রয়োজন। স্বাধীনতার স্বপ্নের যে তিনটি স্তম্ভের কথা উল্লেখ করলাম, তা হয়তো প্রকাশ করা যায় সেকুলারিজ়ম, ফেডারালিজ়ম, সোশ্যালিজ়ম শব্দবন্ধনে। কিন্তু তার মর্ম বোঝানো যায় আরও সুন্দর করে দেশবন্ধুর একটি বাংলা কথায়— ‘মহামিলন’। এই মিলন হতে পারে অবশ্যই নেতাজি ও নজরুলের প্রিয় কথা— ‘সাম্য’-এর ভিত্তিতে— “গাহি সাম্যের গান, যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।” স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গের অন্ধকার থেকে মুক্তির আলো দেখার এটাই একমাত্র পথ।

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)