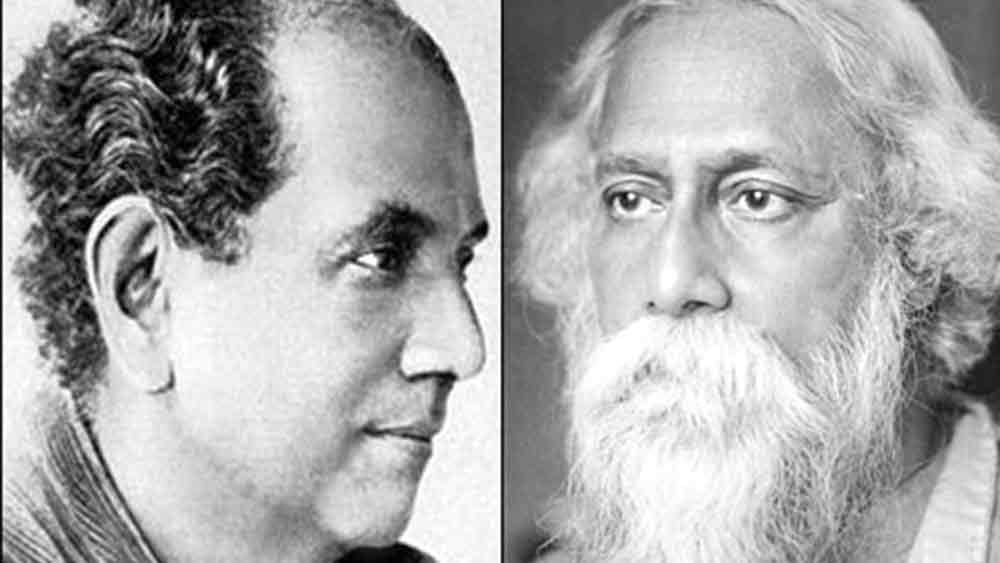

অবনী-রবি, দুই পাগল

অবনীন্দ্রনাথের এ বছর ১৫০ বছর উদ্যাপন। তাঁর ‘রবিকা’রও ১৬০। মাঝখানে যোগসূত্র— ৭ অগস্ট।

সে ই ভূতপত্রীর দেশ বইয়ে ছোট্ট ছেলে অবু চলেছে, সঙ্গে দুই পাল্কি সহচর হারুন্দে আর কিচকিন্দে। তারা শোনাচ্ছে গল্প। সে এক আজগুবি ভেল্কিবাজি। সেখানে ঘোড়াভূতের তাড়া খেয়ে পাল্কি উড়ে চলে যায় চাঁদের ভিতর খরগোশ আর চরকাবুড়ির আস্তানায়, সেখানে পাক খেয়ে পড়ে নদীতে। হারুন্দে নিজের গোঁফ চুমরে দিতেই সে পলকে হয়ে যায় বোগদাদের বাদশা হারুন-অল-রসিদ! তার পর উড়ন্ত শতরঞ্চি চেপে সিন্ধবাদের সিন্দুক খুঁজতে আসমান-সফর! সাহারা, নীলনদ পেরিয়ে কাবুল-কন্দহর ঘুরে শতরঞ্চি এসে পড়ল কুতুবমিনারে। ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে হাতাহাতি, আগরায় তাজমহলের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে ক্রন্দনরত শাহজাহানকে দেখে, ফতেপুর সিক্রিতে বন্ধু আকবরের সঙ্গে খোশগল্প করে। তার পর কামরূপ-কামাখ্যা ঘুরে কলকাতা। কিচকিন্দের গল্পে রামচন্দ্র হনুমান হয়ে সমুদ্দুরে ডুব দিয়ে পিসির বাড়ি। পথে আলাপ ঘণ্টাকর্ণ, রক্তশোষা, শাঁখচূর্ণি, লাল-নীল-সবুজ মাছ, ভোঁদড়-ছানা কোলে গোবিন্দর মা, কিংবা মাছরাঙা-গুরুর সঙ্গে। স্থান-কাল-পাত্র উল্টেপাল্টে উদ্ভট সব কাণ্ডকারখানা পেরিয়ে অবু ফিরল মায়ের কাছে, সঙ্গে এল লক্ষ্মীপেঁচা। “রোজ রাত্তিরে সে আমার গায়ে ফুঁ দেয় আর আমি মাসির বাড়ি, পিসির বাড়ি উড়ে বেড়াই।” লৌকিক-অলৌকিক, পুরাণ-ইতিহাস-বর্তমান, বাস্তব-স্বপ্ন-বিভ্রম-ভোজবাজি মিলেমিশে, কল্পনার তরঙ্গে ভাষার বিভঙ্গে ঘটনার অবিশ্বাস্য প্রবাহে একেবারে হইহই রইরই ব্যাপার!

অথচ, এ বইয়ের আগে-পরে আর এক অবনীন্দ্রনাথ থাকেন নানা বইয়ে শান্ত, সপ্রতিভ, বাস্তবানুগ। প্রাচীন সাহিত্য শকুন্তলা তাঁর হাতে পেল আশ্চর্য সৌন্দর্য, রূপকথার আদলে লেখা ক্ষীরের পুতুল কল্পনাগৌরবে লোকবৃত্তের অতুল বৈভবের হদিস দেয়। অন্য দিকে, রাজকাহিনী ইতিহাসের মোহময় বিবরণে, সুললিত আখ্যান। উদাস সুর দিয়ে গড়া নালক— গৌতমবুদ্ধের গল্প যেন আবহমান বিশ্বলোকের সঙ্গে মিলে আনন্দসন্ধানকে রূপময় করে তোলে। অন্য দিকে, খাতাঞ্চির খাতা ইংরেজি গল্প পিটার প্যান-এর অনুসরণ, বুড়ো আংলা সেলমা লাগেরলফের বইয়ের ভাবানুষঙ্গে রচিত, কিন্তু, সর্বত্র অবনীন্দ্রনাথের ভাষাশিল্পের রূপদক্ষতায় ভাস্বর। চিত্তাকর্ষক বিবরণে ঐতিহ্য আর আঙ্গিকের সৌন্দর্যে নিজস্ব, পরিশীলিত কথনভঙ্গি সেখানে তাঁর আয়ত্ত।

সেই খেয়ালখুশির মত্ততা আবার ফিরে আসবে অবনীন্দ্রনাথের ষাট ছুঁইছুঁই বয়সে। ১৯৩০ সালে ‘আরব্যরজনী সিরিজ়’ আঁকার পর তিনি বছর আটেক ছবি থেকে দূরে রইলেন, লিখতে লাগলেন পুঁথি, যাত্রাপালা, কথকতা। প্লটহীন, উদ্ভট কল্পনার অত্যাশ্চর্য রংমশাল জ্বালিয়ে, ভাষার তুমুল প্রবাহে, যুক্তি-বাস্তবতাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে একের পর এক সৃষ্টির উতরোল উৎসব! দক্ষিণের বারান্দা-য় মোহনলাল শুনিয়েছেন অবন ঠাকুরের উক্তি: “দেখলুম ছবি-টবি কিছু নয়। ছেলেমানুষি। গভীরতর রসের সন্ধানে নেমেছি। নানারকম শব্দ বাজিয়ে বাজিয়ে দেখছি কীরকম চিত্র ফুটে ওঠে মনের মধ্যে।” নানা উৎস থেকে গল্প নিয়ে পালায় বেঁধে ফেলেছেন তিনি। ঢুকে পড়ছে গান, ছন্দ, ব্যান্ডবাদ্যি, “দ্রুম দদ্দড় দ্রুম ধদ্ধড়/ কিপ্ পোলো কিপ্ পোলো/ যম জয়ন্তীর তোপ পোলো।” আকাশে ওড়ার মহড়া দেওয়া কূর্ম বলছে— “হাই জাম্প লো জাম্প জগঝম্প/ উড়ছি উড়ছি অল্প অল্প উৎপাতন/ শেষটাতে চিৎপাতন।”

খেয়ালখুশির এই খ্যাপা হাওয়া বইতে থাকল অবিচ্ছিন্ন ফোয়ারায়। “কী জানি, কেন মন বসত না ছবি আঁকতে। নতুন নতুন যাত্রার পালা লিখতুম; ছেলেদের নিয়ে যাত্রা করতুম, তাদের সাজাতুম, নিজে অধিকারী সাজতুম, ফুটো ঢোল বাজাতুম, স্টেজ সাজাতুম।” দশ-বারো বছরের মধ্যে বাইশ-তেইশটিরও বেশি এমন পালা লেখা হল।

অসম্ভবের এই কারখানা সম্পর্কে ঠিক কী ভাবতেন অবন ঠাকুর? বলতেন, “এই আমি সেকালের বুড়ো, হিস্টিরি পড়া মানুষ নয়, তাই কল্পনা করতে কোথাও আমার ঠেকে না একেবারেই।” বলতেন তাঁর এই সব লেখাপত্রে “কল্পনার হিস্টিরিয়া হয়েছে— যা তা আবোলতাবোল বকছে সারারাত।” আর রবীন্দ্রনাথ বললেন, “এরকম বিশুদ্ধ পাগলামির কারুশিল্প আর কারো কলম থেকে বেরোবার জো নেই। আমরা চেষ্টা করলে তার মধ্যে ঠান্ডা মাথার হাওয়া লেগে সমস্ত জুড়িয়ে দেয়।”

এই প্রকরণের আর এক দৃষ্টান্ত ‘খুদ্দুর যাত্রা’ বা ‘খুদি রামলীলা’। রামায়ণ-কাহিনির নির্ভরে এক দিকে যেমন নতুন চরিত্র জুড়ে ‘খুদ্দুর যাত্রা’ পালা এগোয়, তার সঙ্গে পুরো পুঁথিতে অবনীন্দ্রনাথ সেঁটে দিতে থাকেন অজস্র বিজ্ঞাপন, জুতো-স্নো-বার্লি-সিনেমা কত কিছু, হ্যান্ডবিল, সিনেমা-থিয়েটারের টিকিট, সিগারেটের প্যাকেট, পঞ্জিকার পাতা, ক্যালেন্ডারের ছবি, চকলেটের মোড়ক, দেশলাই বাক্সের উপর সাঁটা ছবি! আনুমানিক ১৯৩৪ সালে তৈরি হওয়া এই পুঁথিতে প্যাশটিশ আর কোলাজের পাগলা হাওয়ার দাপট আমাদের বিহ্বল করে দেয়। ছবিগুলি লেখার সঙ্গে জুড়ে কী করতে চাইছিলেন অবনীন্দ্রনাথ? এ এক বহুস্তরিক পাঠ্য বা টেক্সট। কারও কাছে এ হল বিশুদ্ধ অর্থহীনতার জমকালো ক্রীড়াক্ষেত্র! আবার, শঙ্খ ঘোষ এর মধ্যে দেখেছেন, ‘সুভদ্র আর বিন্যস্ত শিল্পরূপের প্রতি আক্রমণ’, দেখেছেন ‘নতুন পথ খুঁজবার মরিয়া কিছু ঝোঁক আর অন্তর্ঘাত’। হুল্লোড় আর বহুস্বরের কাদামাখা লোকায়ত কি তাঁকে হাতছানি দিয়ে নতুন দিকে টানছিল? এ সব ছবিলেখা কি অর্থহীনতার মহামিছিল, না নাশকতার উন্মাদনা— শিল্পরূপ আর অভিব্যক্তির গুপ্ত অস্ত্রভান্ডার?

ছবির অবনীন্দ্রনাথ হয়তো মুক্তি খুঁজছিলেন শব্দকল্পের লেখাজোখার বিশেষ এক ধরনে। কেননা, চিত্রশিল্পের প্রেক্ষাপটে তিনি এতটা দুঃসাহসী নন। বরঞ্চ, ঐতিহ্য আর প্রচলনের নিয়ম মান্যকারী পথযাত্রী, যিনি মনে করেন, “...শিল্পী কবিরই মতো মনোজগতের বাসিন্দা হলেও অত নির্ভয় নয়। কবির মতো ভাবরূপটির খাতিরে বস্তুরূপকে নিয়ে যা খুশি সে করতে পারে না।” অন্য দিকে, কিউবিজ়মের পরীক্ষানিরীক্ষাকে ঠাট্টা করে বলেন, ‘কুব্জাইজম’। ধিক্কার দেন বিমূর্ততার উতরোল প্রবাহকে, “আজকাল অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্ট করে সব। দুধের অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কি মিল্ক অব ম্যাগনেশিয়া?” তীব্র ভাষায় বলেন, “সুররিয়ালিজম বলে চেঁচানো ঠিক কচ্ছপের ওড়ার মতো।” ‘শাহজাহানের মৃত্যু’, ‘ভারতমাতা’: তাঁর ছবিতে দেখি বস্তুরূপকে নির্ভর করে তাকে অতিক্রম করার প্রবল বাসনা। এমনকি আরব্য রজনীর কাহিনি থেকে চিত্ররূপে গেলে আজগুবি কল্পনার লাগামছাড়া উপাদানেরও অনুপ্রবেশ ঘটে না তাঁর ‘আলাদীন’ বা ‘সিন্ধবাদ নাবিক’-এর ক্ষেত্রে। যাত্রাপালা, পুঁথি রচনার বিমূর্ত উন্মাদনার ছাপ পরবর্তী ছবির অবয়বে দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ? তাঁর ক্ষেত্রেও কি ঘটছিল না একই রকম উন্মাদনার বহিঃপ্রকাশ? ষাট বছর বয়স পেরোবার পর তিনিও কি মুক্তি খুঁজে নিলেন না, ভিন্ন এক শিল্পরূপচর্চায়? পথে ও পথের প্রান্তে (১ বৈশাখ, ১৩৩৪) থেকে জানা যাচ্ছে তাঁর উক্তি: “আমার আপনার মধ্যে এই নানা বিরুদ্ধতার বিষম দৌরাত্ম্য আছে বলেই আমার ভিতরে মুক্তির জন্য এমন নিরন্তর এবং এমন প্রবল কান্না।” সেই কান্নাই যেন ছবির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেল। পাণ্ডুলিপি কাটাকুটি থেকে জেগে উঠছিল অসংলগ্ন নানা আকার আর রূপ। ১৯২৪ সালে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথ্যে তার সূত্রপাত। ক্রমে ১৯২৮ সাল থেকে জীবৎকালের বাকি বছরগুলি জুড়ে তার উদ্দাম প্রস্রবণ, প্রায় দু’হাজার ছবি! চিঠিতে জানাচ্ছিলেন, “এর আগে আমার মন” ডুবে ছিল সুরে আর কথায়, “আজকাল সে আছে চোখ মেলে রূপের রাজ্যে, রেখার ভিড়ের মধ্যে।” লিখছিলেন, “স্পষ্ট বুঝতে পারি, জগৎটা আকারের মহাযাত্রা।” অবশ্য শুধু এটুকুই নয়, ছবি তাঁর কাছে ‘আর এক জাতের নেশা’ সেখানে ‘খ্যাতির দাবি’ নেই, আছে ‘মাৎলামি করবার অবিমিশ্র স্বাধীনতা’। বলছিলেন, “আজও ছবিতে খ্যাতি অর্জন করিনি বলে চিত্রকররূপে আমার মনটা মুক্ত।” তা হলে এখানে ফিরে এল ‘মাৎলামি’ কিংবা ‘যথেচ্ছাচার’-এর মতো শব্দ। খ্যাপামির অন্য একটা ভুবন খুলে দিতে লাগল রবীন্দ্রপ্রতিভা।

প্রশিক্ষিত চিত্রকর ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ, কুণ্ঠাও ছিল খুব। একটি প্রবন্ধে তিনি বললেন, “পিপল অফন আস্ক মি অ্যাবাউট দ্য মিনিং অব মাই পিকচার্স। আই রিমেন সাইলেন্ট ইভন অ্যাজ় মাই পিকচার্স আর। ইট ইজ় ফর দেম টু এক্সপ্রেস অ্যান্ড নট টু এক্সপ্লেন।”

শুনতে পাচ্ছি কি আমরা, যাত্রাপালাগুলি সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের কণ্ঠ, “ছোটো ছেলেমেয়েরা স্ফুর্তির সঙ্গে নাচবে গাইবে, এই তো যথেষ্ট। প্লট দিয়ে আমার কী দরকার?” এ এক অত্যাশ্চর্য উলটপুরাণ! অবনীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ উভয়েই পরিণত বয়সে মুক্তি খোঁজেন নতুন কোনও শিল্পরূপে। অবনীন্দ্রনাথ ছবিজগৎ ছেড়ে পাগলামির কারুশিল্পে পেয়ে যান মুক্তির স্বাদ। সে সব লেখালিখি নিয়ে মত্ত থাকেন দিনরাত। আর লেখালিখির জগৎ ছেড়ে রবীন্দ্রনাথও ‘মাৎলামি’ করেন চিত্রশিল্পে, নিজস্ব মুক্তিতে বিভোর হয়ে। রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “ভলকানিক্ ইরাপশানের মতো এই একটা জিনিস হয়ে গেছে।” একই ‘ভলকানিক’ ইরাপশন অবনীন্দ্রনাথের পুঁথি-যাত্রার লেখায় অবিশ্বাস্য রূপ নেয়।

অবনীন্দ্রনাথের এ বছর ১৫০ বছর উদ্যাপন। তাঁর ‘রবিকা’রও ১৬০। মাঝখানে যোগসূত্র— ৭ অগস্ট। এখানেও উলটপুরাণ! অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিন, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন। লেখা-ছবি আর মুক্তির বৈপরীত্যে অক্ষয়, অবিনশ্বর হয়ে থাকে পাগলামির দুই ‘ভলকানিক ইরাপশান’। “স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরেছে আজ/ দুটো পাগল।/ দে দোল্ দোল্।”

-

মাঝরাস্তায় চেয়ার নামিয়ে নাচ! প্রৌঢ়ার রিল বানানোর ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই হইচই

-

কল্যাণীর এনআইবিএমজিতে গবেষক নিয়োগ, প্রকল্পটি রাজ্য সরকারের অর্থপুষ্ট

-

‘ভুল’ চিকিৎসা ১৪ বছর ধরে, বাবা হতে পারবেন না যুবক! চিকিৎসককে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা

-

মন্দির চত্বরে বন্ধ যান চলাচল, বর্ষবরণের আগে পুরীতে আঁটসাঁট নিরাপত্তা! একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy

Log In / Create Account

We will send you a One Time Password on this mobile number or email id

Or Continue with

By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy