নেহরুকে বললেন: ‘সে দেশের সঙ্গে প্রতিবেশীসুলভ বন্ধুত্ব চাই’

যতই বলা হোক রাষ্ট্রিকতা ছাড়া গতি নেই, তবু মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্রের বাইরে বৃহত্তর মানুষ সভ্যতা আর সংস্কৃতির বিনিময়-ঐক্যে বিশ্বাসী।

বিশ্বজিৎ রায়

রবীন্দ্রনাথের জীবন যত অবেলায় ঢলে পড়ছিল তত গভীর হয়ে উঠছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছায়া— যে সংঘর্ষের সূত্রপাত দেখলেও পরিণতি তিনি দেখে যাননি। তবে জীবনের শেষ দশকে তাঁর কথায় নানা ভাবে উঠে আসছিল এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতাগুলির প্রসঙ্গ। ইউরোপে নেশনতন্ত্র যে মারামারি আর লড়াইয়ের নেশায় শামিল সেই মডেল যেন এশিয়ার দেশগুলি গ্রহণ না করে এই ছিল রবীন্দ্রনাথের দাবি। ইউরোপের নেশনতন্ত্র সভ্যতার যে সংকট তৈরি করেছে তারই বিপরীতে তিনি এশীয় সভ্যতার সৌহার্দ্য-বার্তাকে বড় করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর আশি বছর পূর্ণ হলে যে অভিভাষণ তিনি রচনা করেছিলেন তা ‘ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ’-এর স্বপ্নে শেষ হয়েছিল। আশা করেছিলেন, সেই আত্মপ্রকাশ ‘হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।’ ইউরোপ নয়, পৃথিবীর আগামী ত্রাতা হয়তো এশিয়া। ‘সভ্যতার সংকট’ নামের সেই বার্তায় ‘য়ুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল’ থেকে বাইরে আশার কথা রয়েছে। পারস্যের কল্যাণ কামনা করেছেন তিনি।

আফগানিস্তানকে সভ্যতা-গর্বিত কোনও ইউরোপীয় জাতি তখনও অবধি দখল করতে পারেনি বলে তিনি খুবই খুশি। চিনের দুঃখে তিনি বেদনাহত। জানিয়েছিলেন, ‘চৈনিকদের মতন এতবড়ো প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থসাধনের জন্য বলপূর্বক অহিফেনবিষে জর্জরিত করে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলে।’ আফিমের এই মারণব্যবসার কথা তো সেই কবে লেখক-জীবনের সকালবেলাতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, জীবনের শেষবেলাতেও আবার তা মনে করিয়ে দিলেন।

এশিয়ায় নেশনের দখলকামী রূপের উপাসনা করছে যে, সেই জাপানের প্রতি তাঁর সমালোচনা এ লেখাতে ছিল: ‘উত্তর-চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত’। অপরকে যুদ্ধে গিলে ফেলার কূটনীতি রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেন না। জাপানিরা কৌশলে এশিয়ার এই মুক্তকণ্ঠটিকে তাঁদের সমর্থনে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। এক সময় মুসোলিনির ভদ্রতার ছলায় ভুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সার্টিফিকেট দিয়ে ফেলেছিলেন ইটালির স্বৈরাচারী শাসক মুসোলিনিকে, পরে অবশ্য সংশোধন করেছিলেন নিজেকে। এ বার সে ভুল আর করলেন না তিনি। বিধুশেখর শাস্ত্রীর লেখা থেকে জানা যাচ্ছে তা। রবীন্দ্রনাথের ঘরে ফুলদানির মতো সুন্দর একটা উপহার। এক পাশে পড়ে আছে সেটি। বিধুশেখরকে বললেন রবীন্দ্রনাথ, ‘এ জাপান থেকে এসেছে। তারা ঘুষ দিয়েছে! তারা ভাবছে যুদ্ধের সময়ে আমাকে তাদের অনুকূল করে রাখবে। আরো কত কাগজপত্র পাঠাচ্ছে। এর মধ্যে চিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মূলে চিনেরই যে দোষ তা বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা মনে করছে আমি এতেই ভুলব!’ (বিধুশেখরের ‘রবীন্দ্রসংলাপকণিকা’য় বিবৃতিটি সাধু-ভাষায় আছে, এখানে তা চলিত করে নেওয়া হল।)

রবীন্দ্রনাথ জাপানের জন-মত নির্মাণের এই রাজনীতিতে মোটে ভোলেননি। জাপান বা চিন যখন পাশ্চাত্যের নেশনের আদলে আচরণ করে সে আচরণ কখনও রবীন্দ্র-সমর্থন লাভ করেনি।

কেউ ভাবতেই পারেন কবির কথা কতটা কার্যকরী হত? মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ তখন এশিয়ার অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর। নাগরিক সমাজের মতামত গড়ে তোলায় তাঁর অবদান গভীর। দেশের বিপ্লবী আর রাজনীতিজ্ঞরা তাঁর পরামর্শের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। নিজেকে তিনি ‘রাষ্ট্রিক সম্প্রদায়ের বহির্ভুক্ত মানুষ’ (১৯-১-১৯৩৯ তারিখে সুভাষচন্দ্রকে লেখা চিঠি) বলেন বটে, তবে রাষ্ট্রিক-সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর মত জানাতে দ্বিধা করেন না। রাষ্ট্রিক-সম্প্রদায়ের বাইরের মানুষ বলেই রবীন্দ্রনাথকে সিভিল লিবার্টিজ় ইউনিয়নের সাম্মানিক সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের যে কোনও প্রদেশে নাগরিক-অধিকার লঙ্ঘিত হলে এই সংগঠন সরব হবে। ১৯৩৭ সালে সাঁকরাইল আর কুষ্টিয়ার পাটশিল্পের কর্মীরা হরতাল করেন। মিটিং-মিছিল করে তাঁদের দাবি পেশ করতে চাইলে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। মজুর নেতাদের অকুস্থল থেকে বার করে দেওয়া হয়। সিভিল লিবার্টিজ় ইউনিয়ন এই অগণতান্ত্রিকতার বিরোধিতা করে। সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করার পক্ষে, বিপ্লবী কল্পনা দত্তকে মুক্তিদানের দরবার করে চিঠি লেখেন রবীন্দ্রনাথ।

এই সব উদাহরণ থেকে বোঝা যায় রাষ্ট্র-বিষয়ে তিনি কতটা সচেতন। শুধু নিজের দেশের ক্ষেত্রেই নয়, অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন বিষয়েও নানা পরিকল্পনার শরিক তিনি। ইংরেজরা ভারত থেকে চলে যাবে, তা তিনি বুঝতে পারছেন। আগামী ভারত যেন ইংরেজ নেশনতন্ত্রের মডেলে পা না গলায়। এশিয়ার দেশগুলি যেন পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে।

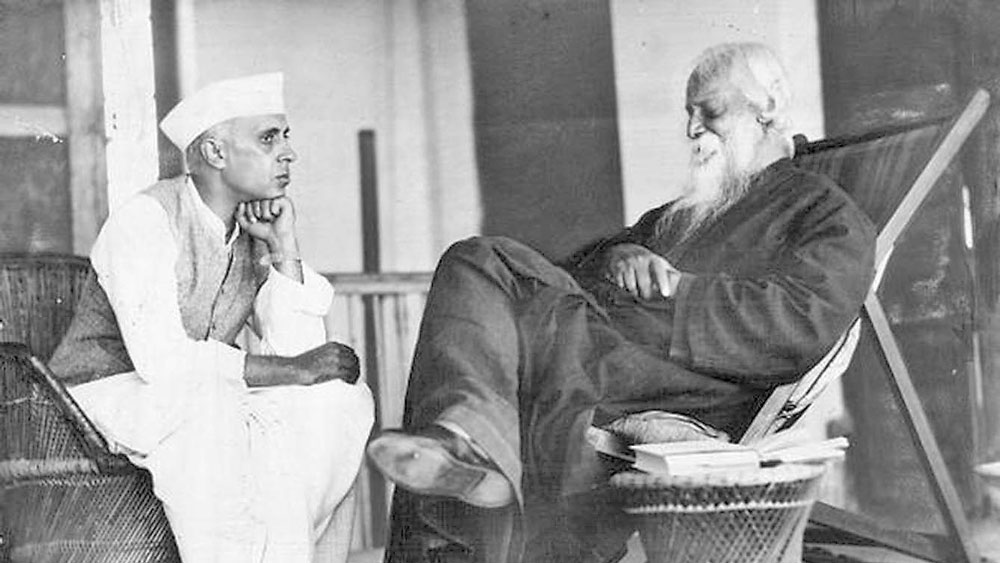

১৯৩৯ সাল। জওহরলাল নেহরুর চিনযাত্রার সংবাদ তিনি অমিয় চক্রবর্তীর কাছ থেকে পেলেন। রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখতে বসলেন প্রিয় জওহরকে। রবীন্দ্রনাথের নিজের চিনযাত্রার অভিজ্ঞতা ভাল নয়। বেজিং লেকচার অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে ১৯২৪-এ সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। চিনের কমিউনিস্ট পার্টির তরুণরা রবীন্দ্রনাথকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে দেগে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সে দেশে গিয়ে যান্ত্রিকতার বিরোধিতা করেছিলেন, বলেছিলেন রাজনীতি, বাণিজ্য, শিক্ষা, ধর্ম, সব ক্ষেত্রেই যদি সাংগঠনিক যান্ত্রিকতা (an organization which is a machine) প্রধান হয়ে ওঠে তা হলে মানুষের অন্তরের স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যায়। আধুনিক পুঁজিনির্ভর রাষ্ট্র তেমনই স্বাধীনতাধ্বংসী আগ্রাসী সংগঠন। কথাটা সে দিনের তরুণ চিন ভাল মনে নেয়নি। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার খবর চিনের কাগজে খুবই সংক্ষেপে প্রকাশিত হয়েছিল। তবু ১৯৩৯ সালে যখন জওহরলালের চিনযাত্রার কথা উঠল তখন রবীন্দ্রনাথও আরও এক বার চেষ্টা করলেন ‘নেশন’ আর ‘সভ্যতা’র পার্থক্য নির্দেশ করতে, চিনের পুরনো সভ্যতার প্রতি তাঁর আস্থা অটুট। জওহরকে লিখছেন চিঠিতে, তিনি আশা করেন এ যাত্রা সে দেশের সঙ্গে প্রতিবেশীসুলভ বন্ধুত্ব গড়ে তুলবে। স্পষ্টই লিখছেন, ‘সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে ভ্রমণ করে বুঝেছি আমাদের সাধারণ মানুষ মুখ্যত সাংস্কৃতিক বিনিময়ের এশিয় আদর্শে স্থিতিশীল থাকতে চায়।’ তা হলে যুদ্ধ লাগে কেন? ক্ষুধার্ত জাতীয়তাবাদের নামে (‘ইন দ্য নেম অব হাংরি ন্যাশনালিজ়ম’) পাশ্চাত্যের দেশগুলি যেমন লড়াই করছে আমরাও অনেক সময় তা-ই করি। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার কী উপায়? জওহরলালকে চিঠির শেষে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, এশিয়ার জনসাধারণের উপর পূর্ণ ভরসা আছে তাঁর। প্রাচ্য সংস্কৃতির যে বৃহত্তর ক্ষেত্র তা যুদ্ধ-বাসনা পোষণ করে না। নিজের প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন ‘চীন ভবন’। সে দেশের সরকারের সহযোগিতায়, ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এই ভবনের। চিনের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সংস্কৃতি পড়ানো হবে সেখানে। রাষ্ট্রিকতার বাইরে তবেই তো গড়ে উঠবে দুই সভ্যতার সৌহার্দ্য।

এ সব অবশ্য পরাধীন ভারতের কথা। স্বাধীন ভারতে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে সফল হয়নি। চিন-ভারতে বিবাদ চলছে তখন, ১৯৬৩ সাল, দুই দেশের সম্পর্কের তিক্ততা তীব্রতম বিন্দুতে। সেই বিরুদ্ধতার পরিবেশে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে সমাবর্তন ভাষণ দিতে এসে বলেছিলেন জওহরলাল, ‘যদিও চিন আমাদের আহত করেছে আর শাসাচ্ছে তবু আমরা হৃদয় থেকে সে দেশকে ঘৃণা করি না।... আমরা নিজেদের রক্ষা করব... কিন্তু ভয় আর ঘৃণার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কথা ভাবব না।’

রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রিক পরিসরের বাইরের মানুষ। তেমন মানুষের ভাবনার সঙ্গে হাতে-কলমে যিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন তাঁর ভাবনার মিল সব সময় পুরোপুরি হয় না, হওয়ার কথাও নয়। আধুনিক পররাষ্ট্রনীতির রূপ কুটিল ও জটিল। কত শর্ত, স্বার্থ, ছলাকলা যে তার মধ্যে কাজ করে। তবু রবীন্দ্রনাথের মূল কথাগুলি ফেলে দেওয়ার উপায় নেই। যতই বলা হোক রাষ্ট্রিকতা ছাড়া গতি নেই, রাষ্ট্রিকতার পরিসরে এক দেশ যদি আক্রমণ করে তা হলে অন্য দেশ কেন ছেড়ে দেবে! তবু মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্রের বাইরে বৃহত্তর মানুষ সভ্যতা আর সংস্কৃতির বিনিময়-ঐক্যে বিশ্বাসী। তাঁদের অস্তিত্ব ভুলে গেলে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থা যান্ত্রিক ভাবে প্রতিনিয়ত নানা সময় নানা সীমান্তে ক্রমশই ভয়, ঘৃণা, সন্দেহকে বড় করে তুলে যুদ্ধের আগুনে ইন্ধন জোগাবে। সব দেশেরই সাধারণ মানুষের ক্ষতি হবে।

বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

-

গুপ্তচরবৃত্তি করত ‘সিরি’! ভুল হয়নি বলেও ৮১৫ কোটির জরিমানা দেবে অ্যাপ্ল

-

দুবাইগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের জরুরি অবতরণ কেরলে! ল্যান্ডিং গিয়ারে সমস্যা?

-

হায়দরাবাদকে হারিয়েই মোহনবাগানে ডার্বির ভাবনা, ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে সতর্ক মোলিনা, লিস্টন

-

অবশেষে স্বস্তিতে অল্লু অর্জুন! পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় জামিন পেলেন ‘পুষ্পা’

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy

Log In / Create Account

We will send you a One Time Password on this mobile number or email id

Or Continue with

By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy