এমন একটা খবর-ঘরে শিক্ষানবিশি নতুন করে শুরু, যেখানে সাংবাদিকতার ভাষাই বদলে দিয়েছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ, গৌরকিশোর ঘোষ। ছিলেন হিমানীশ গোস্বামী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র। কিছু দিনের জন্য নিউজ় ডেস্কে কাজ করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। যেখানে দিনের পর দিন দেশে আর্থিক কেলেঙ্কারির কপি চেয়ে নিয়ে লিখতেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। যাঁদের কাছে সেই সব স্মৃতি শোনা, তাঁদেরই এক জন সমরজিৎ মিত্রের চকিত স্মৃতি-সংযোজন, “শ্যামলবাবু আর শান্তিবাবু খুব ভাল কপি লিখতেন এবং হেডিং করতেন। এক বার একটা কপির হেডিং করেছিলাম—‘রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তির আহ্বান’। সন্তোষবাবু কেটে লিখে দিলেন, ‘শান্তিরস্তু, শান্তি’। বিজ্ঞান-সাংবাদিকতার প্রবক্তা ছিলেন জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য। আনন্দবাজারে ডেপুটি নিউজ় এডিটর হয়ে রিটায়ার করেন। ওঁর লেখা সোভিয়েট মহাকাশযানের কপিতেই সন্তোষবাবু হেডিং করে দেন, ‘মানুষ চূর্ণিল আজ নিজ মর্ত্যসীমা’। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের করা একটা হেডিং ‘একটা দেশলাইকাঠির জন্য’। পড়ে থাকা দেশলাই কাঠি থেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটে গিয়েছিল।”

এই খবর-ঘরেই বছর তিনেক আগে ভারতের কিছু অংশে খরার রিপোর্টিং করতে যাওয়া সাংবাদিকদের পড়তে বলা হয়েছিল, আনন্দমঠের প্রথম পরিচ্ছেদ। যেখানে কম কথায় লেখা আছে খরার উৎস এবং বর্ণনা। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, “১১৭৪ সালে ফসল ভালো হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল— লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। ...অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা আবার বিমুখ হইলেন, আশ্বিনে কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই-এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহির জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল।”

আবার এই খবর-ঘরেই জীবন কবিতা নয় এবং সংবাদ সাহিত্য নয়, এমন সব ধারণাকে মুচড়ে দিয়ে সাংবাদিক সুদীপ্ত সেনগুপ্ত গণহত্যাবিধ্বস্ত বিহারের একটি গ্রামের দৃশ্য শুরু করেছিলেন একটি সংলাপ দিয়ে, যেখানে ঘড়ি না-থাকা গ্রামের মানুষ জিজ্ঞেস করেন, ক’টা বাজে? ঘরের মধ্যে মৃতদেহ আগলে রাখতে রাখতে যাঁদের দিন-রাতের ভাগাভাগি মুছে গিয়েছে। ঘরের কোণে তখনই চকচক করে ওঠে কী যেন! কাছে গিয়ে সাংবাদিক দেখেন, অন্ধকারে চকচক করে উঠেছে খুবলে নেওয়া চোখের মণি!

সমাবেশ: বাঁ দিক থেকে দাঁড়িয়ে: রমাপদ চৌধুরী, বিমল মিত্র, সাগরময় ঘোষ, মন্মথনাথ সান্যাল ও সুবোধ ঘোষ। বসে: নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুশীল রায় ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। উপরে, শিশির মঞ্চের কবিতা উৎসবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মহাদেব সাহা ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নিছকই সংবাদ-কপি, না মহাভারতের অংশবিশেষ!

যত দূর মনে পড়ছে, এক বার এক বন্যার রিপোর্টিংয়ে বেরিয়ে সুব্রত বসু লিখেছিলেন এক বৃদ্ধের কথা, যিনি জলপ্লাবিত এলাকায় হেঁটে যাচ্ছিলেন কাঁধে গাছের ডালপালা নিয়ে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি এই বয়সে এতটা বোঝা নিয়ে যাচ্ছেন, আপনার বাড়িতে কেউ নেই? বৃদ্ধ উত্তর দিয়েছিলেন, “একমাত্র ছেলেকে নিজের হাতে আগুনে দিয়েছি, এই ডালপালার বোঝা কি তার চেয়ে বেশি ভারী, বাবা?” ঠিক সেই মুহূর্তে বন্যার রিপোর্টটি পাঠকের কাছে আর নিছক সংবাদ থাকল না।

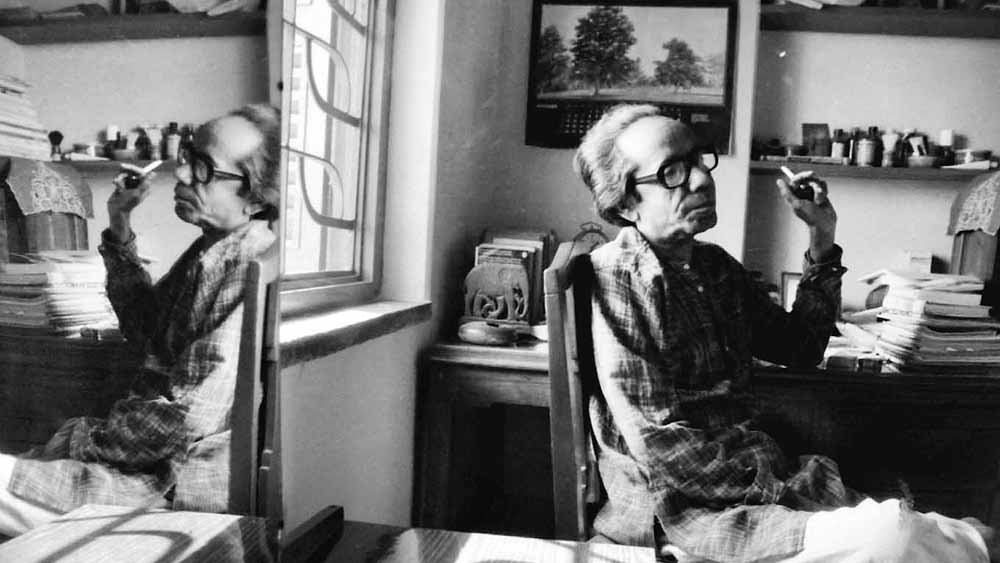

মগ্ন: দীর্ঘ দিন আনন্দবাজার পত্রিকার নিউজ় ডেস্কে কাজ করেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ইন্দিরা গাঁধীর মৃত্যুর পর দিল্লি গিয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর শেষকৃত্যে গিয়েছিলেন শান্তিবনে। ‘জাতীয় পতাকাই তাঁর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার’ শীর্ষক রিপোর্টে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন পর পর রাখা চেয়ারে বসে থাকা গণ্যমান্যদের কথা। যেখানে পরস্পরকে সম্বোধন থেকে তিনি বুঝতে পারছেন তাঁদের পরিচয়। সাংসদ, মন্ত্রী, এমএলএ। লিখছেন, “কেউ বিধানসভায় চেয়ার ভাঙেন, কেউ বিরুদ্ধপক্ষের দিকে চটি ছুঁড়ে মারেন। কারুকে কারুকে সম্বোধন করা হচ্ছে মন্ত্রীজী বলে, নিজ নিজ রাজ্যে নিশ্চয়ই তাঁদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। কিন্তু এখানে সেরকম কিছু বোঝা যায় না।” এই যে ‘কিন্তু এখানে সেরকম কিছু বোঝা যায় না’, এই লাইনটা এক মুহূর্তে বুঝিয়ে দিল সব কিছু, মৃত্যুর সামনে কী ভাবে খসে পড়ে সব স্ব-আরোপিত মুকুট, কী ভাবে লহমায় নশ্বর হয়ে যায় চার পাশের স-ব। অথচ মানুষ তা বোঝে না। তা-ও তিনি তুলে ধরেছেন, পরের প্যারায়— লিখছেন, যাঁরা সামনের দিকে কয়েক সারি গদিমোড়া চেয়ারে বসতে পেরেছেন, তাঁদের উদ্দেশে পিছনের সারিতে টিনের চেয়ারে বসা-দের টিকাটিপ্পনী, ক্ষোভের কথা। “যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁরা বোধহয় এক দিনের জন্যও চেয়ারের কথা ভুলতে পারেন না।” আবার তখন সদ্য-কিশোর রাহুলের বিহ্বলতার কথায় লিখছেন, “এটা স্বপ্ন দেখার বয়স, এটাই গভীর দুঃখ পাওয়ার বয়স।”

আবার পরের দিনের রিপোর্টে ‘গোটা শিখ সমাজ দোষী হবে কেন’-তে লিখছেন, “আমাদের আরাধ্য দেবতার চেয়ে বড় খুনী বোধ হয় কেউ নেই। দেশের সব কটা ধর্মস্থানকে আগামী দশ বছরের জন্য বন্ধ করে দিলে কেমন হয়? যার যা ইচ্ছে হয় বাড়িতে বসে ধর্ম করুক। তা হলে হয়তো দেখা যাবে ভ্রাতৃ হত্যা প্রতিবেশী হত্যা বন্ধ হয়েছে।”

চাসনালা খনি দুর্ঘটনার পর (কভারেজের জন্য আনন্দবাজার দ্রুত বিমান ভাড়া করে পাঠিয়েছিল ঘটনাস্থলে) ১৯৭৬ সালের জানুয়ারিতে সেখানে গিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেখেছিলেন, অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে এসেছে কী হয়েছে দেখতে। তিনি লিখেছিলেন, “নিস্তরঙ্গ ভারতীয় জীবনে বিশেষ কোনও ঘটনাই তো ঘটে না। এখানে মৃত্যুও দর্শনীয়।”

পড়ছি ১৯৯২ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত গৌরকিশোর ঘোষের সিরিজ় ‘দাঙ্গা কবলিত পূর্বাঞ্চল’-এর তৃতীয় লেখাটি। ‘ফিরতে তো চাই, ফিরব কোথায়’ শিরোনামের সেই লেখায় এন্টালি ও ট্যাংরা থানা এলাকার বস্তির মানুষের কথা লিখেছিলেন তিনি। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ যখন রাতে শুতে যাচ্ছেন, তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জনতা। গৌরকিশোর ঘোষ লিখেছেন, “সেই সতেজ মানুষগুলি একটিমাত্র চিহ্ন নিয়ে যে যেখানে পারে আশ্রয় নিতে ঢুকে পড়ল, ...সে চিহ্ন হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, সে চিহ্ন উদ্বাস্তুর। ঘোলা চোখ, শরীরে তীব্র চিমসে গন্ধ। সে গন্ধ জীবিত মানুষের নয়, সে গন্ধ মৃত মানুষের নয়, সে গন্ধ কেবল জীবন্মৃত মানুষেরাই শরীরে বহন করে। হায় রামলালা! হায় আল্লা! হায় আকবর! জীবিত মানুষের ঘর থাকে, মৃত মানুষের থাকে কবর, জীবন্মৃত মানুষের ঘর নেই, জীবন্মৃত মানুষের জন্য কবরের ঠাঁইও নয়। আছে উদ্বাস্তু শিবির।” রিপোর্টিং নয় শুধুমাত্র, উপলব্ধি, যা এক লহমায় পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেয় কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে, বা হয়তো মহাপ্রস্থানের পথে, যেখানে ধ্বস্ত, পীড়িত, স্বজনহারানো রক্তাক্ত মানুষেরা হেঁটে যান একা, আশ্রয়ের খোঁজে।

শোকস্তব্ধ: তিন মূর্তি ভবনে ইন্দিরা গাঁধীর মরদেহ

ফিরে যাই আরও পুরনো কথায়। ১৯৬৫ সালের অক্টোবরে যুদ্ধবিরতির সময়ে ফ্রন্টিয়ার মেলে লাহৌর সেক্টর পর্যন্ত গিয়েছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। ব্ল্যাক আউটের বিধি তখনও চালু। অন্ধকারের ‘অসীম পাথার পার’ হয়ে ছুটছে ফ্রন্টিয়ার মেল। তিনি লিখছেন, ‘‘জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখছি, আকাশে তারায় তারায় দীপ্ত দীপাবলী। অপ্রদীপের আইন আকাশে খাটে না।’’ থানা বারকি, জেলা লাহৌর। বারকি থেকে চলেছেন ডিবিপুরায়। লিখছেন, “দুধারে ক্ষেত, স্তোকনম্র ফসল, শিসে শিসে ফড়িং, হেমন্তের হাওয়া, কাঁচা রোদ। ফসলগুলি নতুন সুখে কাঁপছে। কী ঘটে গেল, কী ঘটবে, ওরা তার খবর পেলে না। জানে না, পলাতক চাষী, গ্রামবাসী আবার ফিরে আমাদের জীপ-এর চক্রনেমির ঘর্ঘর রবে নির্বিকার ঐকতানে উড়ে গেল। আর দেখেছি কাপাসের ফুল, অজস্র, অপর্যাপ্ত। মরা ট্যাংকের শবাধার ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে।” নিমেষে পাঠকের মনে এসে পড়ল সেই রোদ, হাওয়া। আর একটি চাবুক মেরে গেল শব্দের ব্যবহার— মরা ট্যাংকের শবাধার, বা গ্রামবাসীরা যে ফিরে আবার জিপের শব্দে উড়ে গেল,অর্থাৎ যুদ্ধের নির্মমতা, নশ্বরতা এবং মানুষের অসহায়তা। আর অমোঘ শ্লেষ। তার পরেই তিনি লিখেছেন, “কেউ রাস্তার উপর উপুড় হয়ে ছোট ছোট জিনিস কুড়িয়ে নিচ্ছিলুম, স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে যেতে হবে না!” এই যে ‘স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে যেতে হবে না’— কী অপরিসীম শ্লেষ নিজেদের প্রতি, যে নিজেরা যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন কুড়িয়ে নিতে চায়। আর সেই স্মৃতিচিহ্নের কী চেহারা, তা-ও দেখিয়ে দিলেন কয়েকটি লাইন পরে। “এখানেও বুলেট পাবেন, এই দেখুন— সামনের ভদ্রলোকের প্রেরণায় আমিও হাত বাড়িয়ে দিলুম। নরম ঠেকল কী— আরে এ যে জুতো এক পাটি! আলোয় এনে দেখলুম— ঠিক আমার ছোট মেয়ের মাপের। জুতোটা ওখানেই নামিয়ে রেখে এসেছি।” এর পর আর বলার কিছু থাকে না। পাঠকের মনে পড়ে, সন্তোষবাবু আগেই লিখে রেখেছেন, অন্ধকারের ‘অসীম পাথার পার’ হয়ে ছুটছে ফ্রন্টিয়ার মেল। রবীন্দ্রনাথের গান যাঁর আত্মস্থ ছিল, তিনি তো আগেই বুঝিয়ে দিয়েছেন, “দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হল গো, পার হল!”

আবার সুবোধ ঘোষ ১৯৬৪ সালের এপ্রিলে রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষকের আতশ কাচের তলায় থাকা কাশ্মীর ঘুরে এসে লিখছেন, “কাশ্মীরের মন যেন যে-কোন ভারতীয়কে বলতে পারে, মারলোর কাব্য যেমন বলেছে— come, live with me and be my love! এস, আমার সঙ্গে একই ঘরে থাক, আর আমার প্রিয় হও।”

‘সুবচনী’ নামে ‘ডাকবাংলার ডায়েরী’ লিখতেন কবি সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৯৫৮ সালের ১ নভেম্বর প্রকাশিত তাঁর সেই লেখায় রয়েছে বজবজে চড়িয়ালের সাঁকোর ধারে রেজোয়ানের ছোট্ট বেকারির কথা। রুটির কারখানা মন্দ চলছিল না, কিন্তু ময়দা আর বাকি উপাদানের খরচ হুহু করে বেড়ে যাওয়ায় ছোট বেকারিগুলো পড়ল সমস্যায়। অথচ মহাজন যে বিল দেয়, তাতে ন্যায্য, সরকারি বাঁধা দরই লেখা থাকে, আর বাড়তি দামটা বিল লেখানোর আগেই দিয়ে দিতে হয়। সেই রেজোয়ান সম্পর্কে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখছেন, “এক সময়ে এই রেজোয়ানের খুব ভাল আবৃত্তির গলা ছিল। নজরুলের ‘বল বীর, বল চির উন্নত মম শির’ ওর গলায় শুনতে শুনতে গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠত।” তার পরের লাইনেই কবির চাবুক, “আবৃত্তি করতে রেজোয়ান এখনও পারে নিশ্চয়।”

এই এক-একটা লাইন আলাদা করে রেখেছে দৈনন্দিন খবরের রিপোর্টিংকেও। ১৯৫৫ সালের ৩০ নভেম্বর ব্রিগেডে বুলগানিন-ক্রুশ্চেভের সংবর্ধনা সভা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে সে দিনের রেকর্ড জনসমাগম সম্পর্কে লেখা হয়েছিল, “কত দূর হইতে অতিথিদ্বয়কে দেখা সম্ভব? কেহ গজ মাপিয়া হিসাব করিয়া আসে নাই। চৌরঙ্গীর প্রান্তে বা দুর্গভূমির উপর দাঁড়াইয়া কতটুকু দেখা ও শোনা সম্ভব? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কান পাতিয়া যদিও বা শোনা যায়, যাঁহাদের দেখিতে আসিবার— কতটুকু দেখা যায় তাঁহাদের? কেহ হিসাব করিয়া আসে নাই।” এত, এত বছর পর পড়তে পড়তে মনে হচ্ছে, এই যে ‘কেহ হিসাব করিয়া আসে নাই’— এই লাইনটা নিমেষে এক উপন্যাসপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। ‘বহু দুঃখে, বহু সংগ্রামে ক্লিষ্ট’ যে জনসাধারণ নেতাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, দেখা-শোনার হিসেব না করে কলকাতায় চলে এলেন, তাঁদের অবয়ব সেই মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে হয়, তাঁদের প্রায় সকলে তো সামনে থেকে কোনও রাষ্ট্রনেতাকেই দেখতে পেলেন না। হয়তো বা শুনতে পেলেন। কিন্তু ওই যে— ‘কেহ হিসাব করিয়া আসে নাই।’

শুধু এই গভীরতর ব্যঞ্জনাই নয়, সাধারণ বা রাজনৈতিক খবরেও মিশে যায় তির্যক ভঙ্গি, উচ্চকণ্ঠ নয় যদিও। ১৯৪২ সালের ১৪ অক্টোবর প্রকাশিত হয়েছিল একটি রিপোর্ট, শিরোনাম— ‘মার্জারের মর্জি’। লালদিঘির ধারে, লিমটন ওয়াচ কোম্পানির সামনে হঠাৎ বিড়ালটি তিনতলা অফিসভবন থেকে নীচে লাফ দেয়, কিন্তু টেলিফোন তারের উপর পড়ে ঝুলতে থাকে। যানচলাচল বন্ধ। বেশ কিছু ক্ষণ তাকে রক্ষা করার নানা উপায় আলোচনার পর খবর দেওয়া হয় কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে। এবং তাদের উদ্যোগে বিড়ালটি ‘‘অক্ষত দেহে নিম্নে আস্তীর্ণ সূক্ষ্ম চাদরের উপর অবতীর্ণ হয়।’’ তার পর সে কী করে? “সাহায্যকারীকে ধন্যবাদ দিবার উদ্দেশ্যেই হয়তো সে মিউ মিউ করিয়া ডাকিয়া উঠে এবং তৎপর রহস্যভরা নীলাভ চোখে একবার সমবেত জনসমষ্টিকে লক্ষ্য করিয়া রঙ্গমঞ্চ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।” তার পরেই মোক্ষম লাইন— “অতঃপর কাজকর্ম যথারীতি চলিতে থাকে।”

আবার কলকাতায় ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েট মহাকাশচারী ইউরি গাগারিনের নাগরিক সংবর্ধনার কপিটি পড়া যাক। সেই অনুষ্ঠানে কী হল, তার বিবরণ দেওয়ার পর শেষে প্রতিবেদক লিখছেন, “পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হইয়া যায়। তখনও আকাশের পশ্চিম কোলে সূর্যের ঢলিয়া পড়িতে কিছু দেরী, আর কর্পোরেশনের কয়েক জন সদস্য ঘাসের উপর বসিয়া আছেন। যাঁহারা সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন, মেজর গ্যাগারিনের সহিত করমর্দনের পর তাঁহাদেরই একাংশ চেয়ার খুঁজিয়া পান নাই। তাঁহাদের জন্য সংরক্ষিত চেয়ারগুলি পূর্বেই কাহারা যেন দখল করিয়া ফেলিয়াছিলেন।”

শুধু তো অনুষ্ঠানের বা ঘটনার রিপোর্টিংয়েই নয়, একটি রাজনৈতিক সভার কপির শিরোনাম এবং কিছু লাইনেও ছিল অনায়াস সরসতা। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে পার্ক সার্কাস ময়দানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন আচার্য বিনোবা ভাবে, মেঘমেদুর সে দিন। কপির শিরোনাম ছিল, ‘ভাবেজীর (দুঃ) ভাব (না)’।

গাঁধী-শিষ্য নেহরু, রাজা গোপালাচারী, আচার্য কৃপালনী, এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের পারস্পরিক বিরোধিতা তাঁর ভাবনার কারণ বলে আচার্য ভাবে জানিয়েছিলেন। সে কথা জানানোর পরই লেখা হচ্ছে, “এইদিন আকাশে মেঘের সমারোহ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়টি সম্ভবত ময়ূরের ন্যায় নৃত্য করিতে শুরু করিয়াছে। এবং বৃষ্টি নামিলে ভাবাবেগে তিনি সকলকে ভিজিতে পরামর্শ দেন। তিনি সকলকে অনুরোধ জানান, কেহ যেন ছাতা খুলিয়া মেঘের মহিমাকে কলঙ্কিত না করেন। আধঘণ্টা ধরিয়া মেঘের মহিমা কীর্তন করিয়া ভাবেজী মেঘলোক হইতে অকস্মাৎ কলিকাতা পৌরসভায় নামিয়া আসেন।”

রাজনৈতিক কপিতে এমন মেঘ, বৃষ্টির সুযোগ এখনকার রাজনীতিকরা দেন কি? ‘পুনরপি প্রাচ্য’ শিরোনামের সংবাদফিচারে (প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন সংক্রান্ত) সত্যপীর তথা সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছিলেন, “আমার মনে হয়, কবি কালীদাস বাঙালী। প্রমাণ? একমাত্র বাঙালীই যে-ডালে বসে আছে, সেটা কাটে। কালিদাসও তাই করতেন। অতঃ কালীদাস বাঙালী...।”

পুনশ্চ: ১০০ বছরের ইতিহাসে অনেক, অনেক লেখার উল্লেখই বাদ পড়ে গেল। ত্রুটি মার্জনীয়। তবে একটা পরম্পরার কথা না বললেই নয়। দীর্ঘ সময় ধরে আনন্দবাজারের খবর-ঘরে বিকেল চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে আসত ‘কাটা কাগজ’। প্রত্যেকটি পাতা আলাদা করে কাটা তবে পিন দ্বারা যূথবদ্ধ, প্রত্যেকটি পাতায় কোনও কোনও জায়গায় লাল দিয়ে গোল করা, বানান, বাক্যবিন্যাস বা তথ্যে ভুল ধরিয়ে দিয়ে, সংক্ষিপ্ত ‘নোট’-সহ। সব বিভাগের সাংবাদিকেরাই তা পড়ে নিতেন, শিক্ষানবিশদের হৃৎকম্প উপস্থিত হত— কী ভুল করেছি, কী ভুল করেছি ভেবে। ‘কাটা কাগজ’টি পাঠাতেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। একটি বানান ভুলের পুনরাবৃত্তিতে বিরক্ত হয়ে এক বার নীরেনবাবু লিখেছিলেন, “আর কত বার বলতে হবে?”