চার বন্ধু— বরেন বসু, নীরদ মজুমদার, কমল (তখন এই নামই ব্যবহার করতেন) মজুমদার আর নরেন্দ্রনাথ মল্লিক— তাঁদের নামের আদ্যক্ষরগুলি নিয়ে তৈরি করেছিলেন ‘ব নী ক ন’। শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক খোলামেলা আড্ডা। ভবানীপুরে মজুমদার পরিবারের ঠিকানা থেকেই এই ‘ব নী ক ন’-এর উদ্যোগে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নাম ‘উষ্ণীষ’।

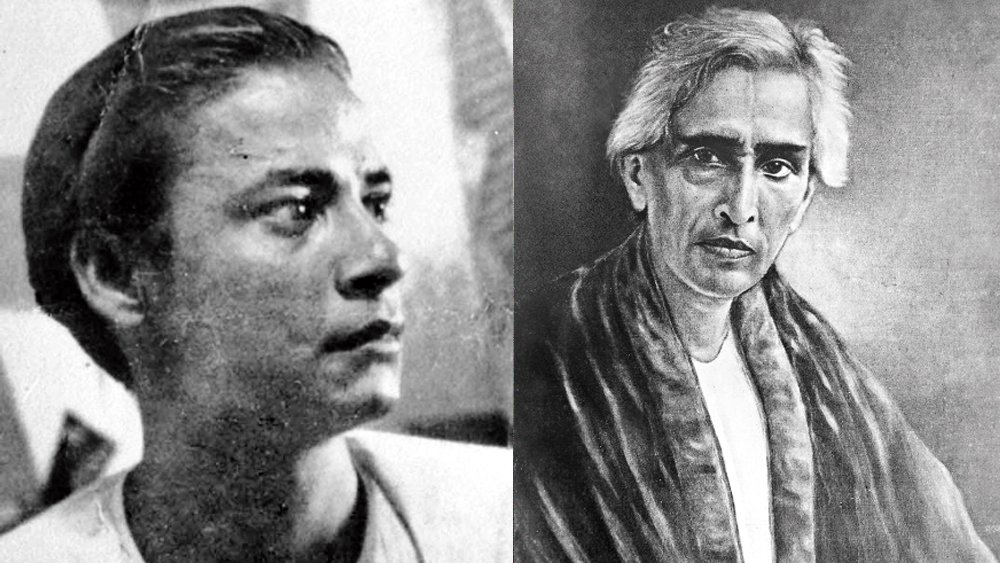

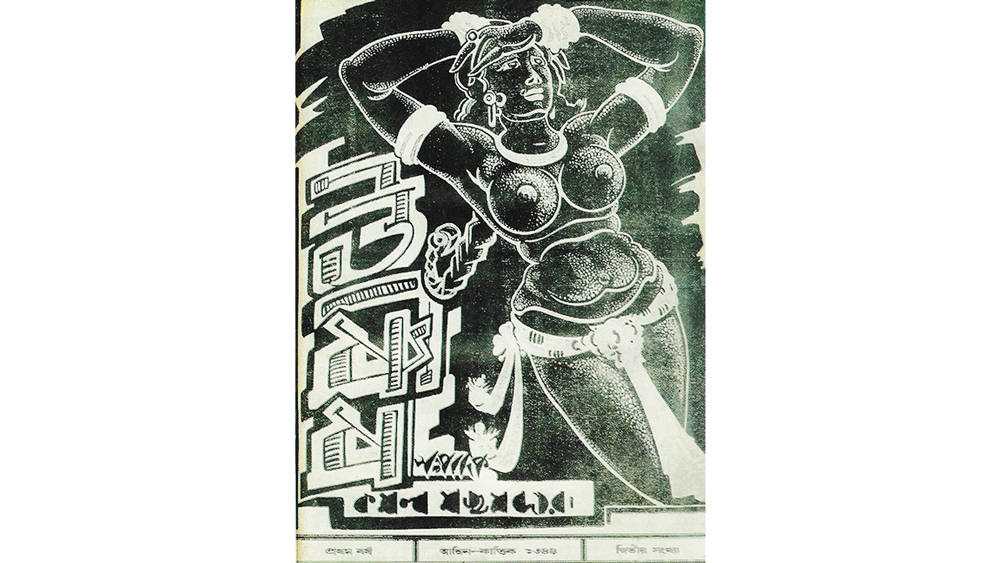

এই পত্রিকাই হয়ে উঠেছিল কমল মজুমদারের (পরবর্তী কালে কমলকুমার মজুমদার) লেখক হয়ে ওঠার বীজভূমি। এখানেই তিনি লিখতে শুরু করেন অসামান্য সব গল্প, সেই সঙ্গে ছদ্মনামে প্রবন্ধ, রম্যরচনা ইত্যাদিও। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ করতেন মূলত নীরদ মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ মল্লিক। অবশ্য প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ করেছিলেন কমলকুমার নিজে। সব মিলিয়ে খুব বেশি সংখ্যা প্রকাশিত না হলেও অন্তত পাঁচটি সংখ্যার পরিচয় পাই জ্যোতিপ্রসাদ রায় সম্পাদিত ‘কমল (কুমার) মজুমদার ও বিলুপ্ত উষ্ণীষ পত্রিকা’ বইয়ে। অবশ্য ‘উষ্ণীষ’-এর উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় সত্যজিৎ রায়ের লেখায়।

এই ‘উষ্ণীষ’-এর সূত্রেই গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রসঙ্গ উঠে আসে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশ হয়েছিল কমলকুমারের উল্লেখযোগ্য গল্প ‘লালজুতো’। যে গল্পটিকে পরবর্তী কালে তাঁর কালজয়ী গল্পগুলির অঙ্কুর বলে চিহ্নিত করা হয়। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, পত্রিকার ওই সংখ্যাটির জন্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে লেখা চাইতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে তরুণ কমলকুমার ও তাঁর বন্ধুদের কিছু কথাবার্তা হয়। ‘উষ্ণীষ’-এ সেই আলাপের প্রকাশিত রূপও কম আকর্ষণীয় ছিল না।

‘উষ্ণীষ’ পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় কমলকুমারের আঁকা প্রচ্ছদ

শরৎচন্দ্র তখন ছিলেন তাঁর অশ্বিনী দত্ত রোডের বাসভবনে, বড় এক অসুখের চিকিৎসার পর নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পেয়ে। গ্রামের বাড়ি সামতাবেড়ে কবে যাবেন, ভাবছেন। জুলাই মাসের এক সকালে আরামকেদারায় বসে খবরের কাগজ পড়ছেন আর গড়গড়াতে মৃদু টান দিচ্ছেন, এমন সময় কমলকুমাররা তাঁর কাছে এসে উপস্থিত। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক উঠে বসে তরুণদের কথা ধৈর্য ধরে শুনলেন। তবে ‘উষ্ণীষ’-এর জন্য লেখা চাইতেই তাঁকে একটু চঞ্চল মনে হল। মুখ অবশ্য সদা হাস্যময়। শরৎচন্দ্র বললেন, তাঁর শরীর অসুস্থ, তাঁর দ্বারা এখন পত্রিকায় লেখা হবে না। কমলকুমাররা পীড়াপীড়ি করতে আবারও বললেন, এখন লেখা অসম্ভব। জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘তা তোমাদের কোন কাগজ?’’

অচিরেই প্রকাশিতব্য একটি নতুন সাহিত্য পত্রিকার নব্য সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে এ ভাবেই সে দিনের আলাপ জমে ওঠে শরৎচন্দ্রের। তিনি তরুণ কমলকুমারকে বলেন, ‘‘তোমরা নূতন লেখক তৈরি করো না বাপু! আর আমাদের কথা বাদ দাও, আমরা তো মরে গেছি। আর কি আমাদের দ্বারা পোষায়? কত দিন ধরে লিখছি বল দিকি? এটা তো মানো সব জিনিসের একটা মেয়াদ বলে জিনিস আছে? এখন এই এরা অনেকে বলে, আপনার আর বয়স কীইবা হয়েছে? আমি তাদের বলি... পাঁজি দেখে কি বয়স ঠিক করা যায়, না তা হয়? এই যেমন রবিবাবু বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়, তবু তিনি আমার চেয়ে physically strong, যথেষ্ট তাঁর এনার্জি; লেখা আর আমাদের কাছে তোমরা আশা ক’রো না, আমাদের মেয়াদ ফুরিয়েছে।’’

এ সব কথা শুনে ‘উষ্ণীষ’-এর তরুণরা হতাশ। তবু হাল ছাড়ার পাত্র নন তাঁরা। লেখা না হোক, শরৎচন্দ্র তবে তাঁর আশীর্বাণী দিন, সেটাই তাঁরা প্রকাশ করবেন। এই শুনে তাঁর প্রতিক্রিয়া: ‘‘আমি দেবো আশীর্বাদ লিখে!...আমায় নূতন কাগজ যারাই বার করবো বলে; তৎক্ষণাৎ আমি discourage করি আর আমায় কিনা বলছো আশীর্বাদ লিখতে!’’

কথা এগিয়ে চলে। শরৎচন্দ্রের কথায় উঠে আসে পত্রিকার সম্পাদক ও লেখকের সম্পর্ক, লিখে টাকাপয়সা পাওয়ার প্রসঙ্গও। ভাল লেখা ছাপার জন্য পত্রিকাগুলো আর তাদের সম্পাদকেরা উদ্গ্রীব, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মতে, লেখকদের দিকটাও দেখতে হবে। ‘‘তারা যে পড়ে পড়ে শুধু লিখবে তার জন্যে Remuneration তো পাওয়া চাই।’’ প্রাজ্ঞ সাহিত্যিকের পরামর্শ: ভাল লেখকদের ‘‘বেশ কিছু তো দেওয়া উচিত, যাতে তারা আরো ভালো লিখতে পারে।’’

শরৎচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলেন তেমন লেখকের কথাও, যাঁর বা যাঁদের হয়তো টাকাপয়সার সে অর্থে প্রয়োজন নেই। বলেন অন্নদাশঙ্করের কথা, যিনি ঠিক শখে লেখেন তা নয়, লেখাটা কর্তব্য বলে মনে করেন বলে লেখেন। শরৎচন্দ্রের মন্তব্য: ‘‘তার টাকা না হলেও চলে, কিন্তু যারা লেখে তাদের তো পেট চালাতে হবে, এটা তোমাদের বোঝা দরকার; capitalist-দের জ্বালায় তো দু’মুঠো ভাত, আনন্দে খাবার জো নেই। যত পারে শুষছে। লেখকদের টাকা দাও, তোমরা ভালো ভালো লেখা পাবে।’’ শরৎচন্দ্র কথা প্রসঙ্গে বলেন নরেন্দ্র দেবের কথাও। লেখকের কাছে এসেছিলেন তিনি, ছোটদের একটা বার্ষিকী বার হচ্ছে, বলছিলেন তার কথা। সেই পত্রিকাটি টাকা দেবে বলায় সেখানে নাকি লেখা দেওয়ার জন্য সাড়া পড়ে গিয়েছে।

কমলকুমার প্রশ্ন করেছিলেন, সাহিত্য কেমন হওয়া উচিত। শরৎচন্দ্রের উত্তর, সাহিত্যকে কোনও মতের গণ্ডিতে বেঁধে রাখা রাখা যায় না। একটা সত্য আছে, সেই সত্যকে প্রকাশের ক্ষমতা যে লেখকের যেমন তিনি সে ভাবেই প্রকাশ করবেন। প্রাজ্ঞ লেখকের মত, ‘‘অনেকে দেখছি হঠাৎ খেয়াল বশে একটা নতুন কিছু করব বলে ঠিক করে কিন্তু তা হয় না; সত্যটা সনাতন, শুধু তাকে প্রকাশের ভঙ্গিতে নূতন বলে মনে হয়।’’

আর একটা প্রসঙ্গে বেশ জোর দিয়ে কথা বলেছিলেন শরৎচন্দ্র। ‘‘পেপার বার করছো করো কিন্তু নোংরামি করো না, আজকালকার সাহিত্যে অনেক নোংরা জিনিস চলছে; তোমরা নোংরামি করো না।... নোংরামিটা চিরদিনের নয়, ক্ষণেকের। প্রথম যৌবনের উন্মাদনায় হয়তো অনেকে নোংরা লেখা পড়ে, এবং লুকিয়ে পড়ে, কিন্তু লক্ষ্য করে দেখো পড়ার পর সে লজ্জা পায়। যার ভদ্র instinct আছে সেই লজ্জা পায় এবং পড়ার পর পাবেই...।’’ সেই সময়ের বাংলা সাহিত্যে পাল্টে যাওয়া ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিকেই কি ইঙ্গিত করছিলেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী? এ কালের লেখক-সম্পাদকের জন্যও কথাগুলো রীতিমতো ভাববার বইকি।

‘উষ্ণীষ’-এর জন্য লেখা পাওয়া যায়নি বটে, কিন্তু ‘সাক্ষাৎকার— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ শিরোনামে ‘উষ্ণীষ’-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এই কথোপকথন। খ্যাতির শীর্ষে থাকা এক কথাসাহিত্যিকের সঙ্গে কয়েকজন উদীয়মান লেখকের এক সকালের ভাবনার বিনিময়।