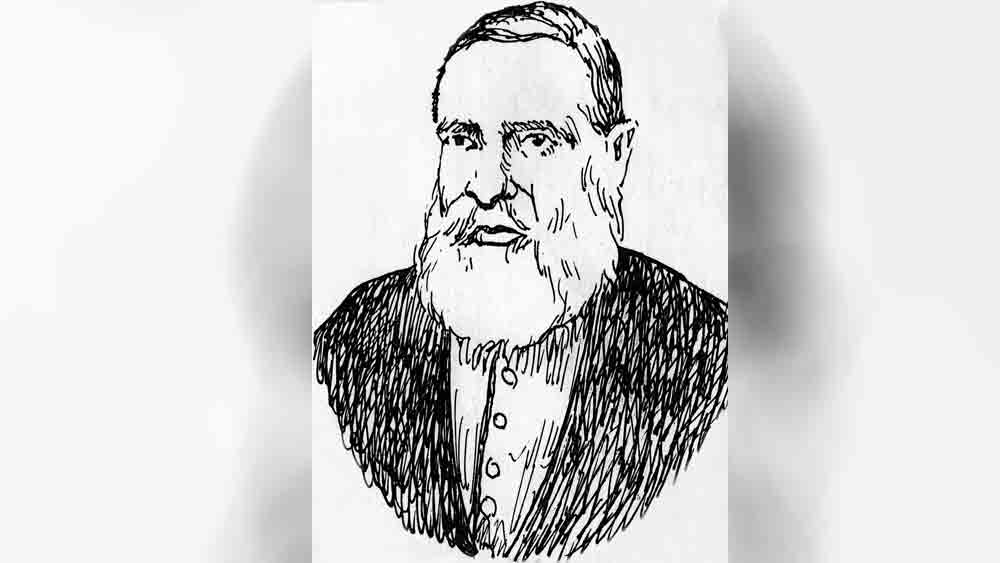

Mir Mosharraf Hossain: বিষাদসিন্ধু অতিক্রম করাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য

জমিদার বংশের সন্তান হয়েও কলম ধরেছিলেন জমিদারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

তিনি বরাবর বিতর্কিত এবং সমকালের থেকে এগিয়ে থাকা এক চরিত্র। জমিদার বংশে জন্মেছেন, অথচ নাটক লিখেছেন লম্পট, অত্যাচারী জমিদারদের বেআব্রু করে দিতে। ধর্মে মুসলমান, তবু কলম ধরেছেন মুসলমানের গোমাংস খাওয়ার বিরুদ্ধে। যে কোনও ধর্মীয় মৌলবাদকে ঘৃণা করেছেন আজীবন। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের লক্ষ্যে অক্লান্ত থেকেছেন। উনিশ শতকের মানুষ হয়েও আত্মকথায় অকপট। জানিয়েছেন, নিজের কৈশোরেই এক যুবতী পরিচারিকার সঙ্গে সম্পর্কের কথা— ‘প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সত্য কথা বলিব। দাসী, বান্দি কর্তৃকই আমার চরিত্র প্রথম কলঙ্ক রেখায় কলঙ্কিত হয়।’

তিনি মীর মশাররফ হোসেন। উনিশ আর বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর (২৮ কার্তিক ১২৫৪) বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রামে জন্ম তাঁর। বাবা মীর মোয়াজ্জেম হোসেন, মা দৌলতুন্নেসা। ‘মীর’ আসলে তাঁদের উপাধি বা খেতাব। মশাররফের জন্মের সাত পুরুষ আগে (১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ) বাগদাদ থেকে বঙ্গদেশে আসা তাঁদের পূর্বপুরুষ শাহ সৈয়দ সাদুল্লা প্রথম এই খেতাব পান। বাবা মোয়াজ্জেম বাংলা পড়তে পারলেও লিখতে পারতেন না। বছর চারেক বয়সে মশাররফের হাতেখড়িও হল আরবি-ফারসি বর্ণমালায়। হাতেখড়ি দেন মুন্সী জমিরুদ্দিন। পরে বাংলা পড়েন জগমোহন নন্দীর পাঠশালায়। লাহিনীপাড়ার পাশের গ্রাম শালঘর মধুয়ায় ছিল নীলকুঠি। কুঠির সাহেব টি আই কেনি। মোয়াজ্জেমের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা ছিল। মশাররফকে খুব ভালবাসতেন। চেয়েছিলেন, মেধাবী ছেলেটিকে বিলেতে নিয়ে গিয়ে পড়াশোনা করাতে। কিন্তু দিদিমার প্রবল আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে তাঁর মায়ের মৃত্যু তছনছ করে দেয় মশাররফের জীবন। মা মারা যাওয়ার পর বাবাও সংসার ছেড়ে, লাহিনীপাড়া ছেড়ে চলে গেলেন। বন্ধ হল পড়াশোনা। মশাররফ তখন বছর চোদ্দোর কিশোর। কী করবেন একা একা! শুরু করলেন বাংলা হেঁয়ালি কবিতা লেখা আর পুঁথি পড়া। মুন্সী জমিরুদ্দিনের সঙ্গে এখানে ওখানে কবিতা তৈরির লড়াইয়ে নামেন। হেঁয়ালি কবিতায় প্রশ্ন ছুড়ে দেন— ‘কামারের মার ফেলে/ পাঁঠার ফেলে পা/ লবঙ্গের বঙ্গ ফেলে/ বেছে বেছে খা।’ (বোঝা যাচ্ছে, এই হেঁয়ালির উত্তর হল কাঁঠাল)

বাড়িতে বিলাস ও ভোগের উপকরণে ঘাটতি ছিল না। যুবতী এক দাসীর সংস্পর্শে আসা ও সম্পর্ক তৈরি এখানেই। হয়তো এ ভাবেই ভোগবিলাসে ভেসে যেতেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে কিছু কাল পরই বাবা মোয়াজ্জেম ফিরে এলেন লাহিনীপাড়ায়। এসে তিনি টের পেলেন ছেলের বিষয়টি। কিশোর মশাররফকে নিয়ে লাহিনীপাড়া ছেড়ে তিনি গেলেন ফরিদপুরের পদমদী। সেখানে মীরের সঙ্গে গাঢ় বন্ধুত্ব হল চন্দনমৃগীর জমিদার মীর মোহম্মদ আলির। ফের পড়াশোনা শুরু। কুষ্টিয়ার ইংরেজি স্কুল, ফরিদপুর পদমদীর স্কুল, কৃষ্ণনগর স্কুল হয়ে কলকাতা— প্রথাগত পড়াশোনায় অনবরত কাটাছেঁড়া। কলকাতায় কালীঘাট স্কুলে ভর্তি হবেন বলে এলেন, কিন্তু সেটাও হল না। চলে গেলেন মোক্তারপুর। প্রথাগত ডিগ্রি হয়তো জুটল না, কিন্তু নানা অভিজ্ঞতা তাঁকে কৈশোরেই ঋদ্ধ করে তুলল। আরবি-ফারসি জানতেন। ইংরেজি শিখেছিলেন কুষ্টিয়া আর পদমদীর স্কুলে। জগমোহন নন্দীর পাঠশালায় বাংলার প্রতি প্রথম টান জন্মাল। আর তা গাঢ় হল ‘কাদম্বরী’-র বাংলা অনুবাদ ও ‘শব্দার্থ প্রকাশিকা’ নামক অভিধানের নৈকট্যে। সঙ্গে ছিল বিপুল পুঁথিপাঠের অভ্যেস। অচিরে ছন্দমিল ছাড়লেন, কবিতা ছাড়লেন। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিতে এসে মশাররফ শ্বাস ফেললেন গদ্য-গগনে।

মোক্তারপুর থেকে শুরু হল গদ্যচর্চা, ‘সংবাদ প্রভাকর’ এবং ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’-র পাতায়। কখনও প্রতিবেদন, কখনও প্রবন্ধ। এই সময়ে, ১৯৬৫ সালে ১৭ বছর বয়সে, ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাঁর বিয়ে আজিজুন্নেসার সঙ্গে। মশাররফ বুঝলেন তিনি চক্রান্তের শিকার। অসুখী দাম্পত্য। সম্পর্ক ছেদ। বছর নয়েকের মাথায় ১৮৭৪ সালে তিনি বিয়ে করলেন কুলসুমকে। মশাররফ তখন ২৬ আর কুলসুমের বয়স ১২। কুলসুম ছিলেন তাঁর যথার্থ সহধর্মিণী। ‘আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী’ বইটি তার প্রমাণ। তথ্য বলছে, ১৯১০ সালে প্রকাশিত এটিই তাঁর শেষ বই।

তাঁর প্রথম গদ্যগ্রন্থ ‘রত্নবতী’ প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে। রূপকথা জাতীয় গল্পের এই বইটি তেমন সাফল্য না পেলেও প্রথম কবিতার বই ‘গোরাই ব্রিজ বা গৌরী সেতু’ (১৮৭৩) পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। ১৮৭৩ সালেই প্রকাশিত ‘জমিদার দর্পণ’ নাটক তাঁকে খ্যাতি এনে দিল। এ দেশের এক অত্যাচারী জমিদার হায়ওয়ান আলির দুষ্কর্ম, প্রজাপীড়ন, লাম্পট্যের কথা আছে নাটকটিতে। এর ভূমিকায় মশাররফ লিখেছেন— ‘নিরপেক্ষভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভালমন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখে তত ভাল হয় না। জমিদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয়-স্বজন সকলেই জমিদার, সুতরাং জমিদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না।’ বোঝাই যাচ্ছে, নাটকটির বিষয় কাল্পনিক মাত্র নয়। নাটক রচয়িতার প্রশংসা করেছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ‘বঙ্গদর্শন’-এ তিনি লিখেছেন, ‘জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানি বাঙ্গালার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ।… আমাদিগের বলা কর্তব্য যে নাটকখানি অনেকাংশে ভাল হইয়াছে।’

মশাররফ হোসেনের সাহিত্যকীর্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ‘বিষাদ-সিন্ধু’ (তিন খণ্ড, ১৮৮৫, ১৮৮৭, ১৮৯১)। এক দিকে যুদ্ধ-হাহাকার-রক্তস্রোত; অন্য দিকে অনিঃশেষ প্রেমবাসনা উপন্যাসটিকে অনন্য করে তুলেছে। আজ থেকে সাড়ে সাত দশক আগে ক্লাস এইট-এর এক ছাত্রমন কী গভীর আন্দোলিত হয়েছিল বইটি পড়ে, তার পরিচয় আছে শঙ্খ ঘোষের লেখায়— ‘সদলবলে কুফায় চলেছেন হোসেন, হঠাৎ তাঁর ঘোড়ার পা গেঁথে গেছে মাটিতে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যেন কর্ণের রথের চাকা। হজরত মহম্মদের ভয়ংকর ভবিষ্যকথন মনে পড়ছে হোসেনের, চারদিক থেকে যেন শব্দ উঠছে ‘হায় হায়’ ‘হায় হায়’, আর গাছে গাছে কুঠারের ঘায়ে ঝরে পড়ছে শুধু রক্ত।… ফোরাত নদীর কূল, তৃষার্ত মানুষজনের কাতর অঞ্জলি, শিশুপুত্রকে নিয়ে গিয়েও একফোঁটা জল পাচ্ছে না কেউ, নিষ্ঠুরতার পর নিষ্ঠুরতায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সবাই, লাল হয়ে এল ফোরাতের জল। ‘হায় হাসান হায় হোসেন’-এর ধ্বনি যেন একটা পটভূমি পেল তার, গল্পের মধ্যে খুলে গেল অপরিচয়ের এক দেশ।’

ইতিহাসাশ্রয়ী এই উপন্যাসটির মুখবন্ধে মশাররফ জানিয়েছেন, ‘হিজ্রি ৬১ সালের ৮ই মহরম্ তারিখে, মদিনাধিপতি হজরত এমাম হোসেন ঘটনাক্রমে সপরিবারে কারবালা ভূমিতে উপস্থিত হন এবং এজিদ-প্রেরিত সৈন্যহস্তে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। এই শোচনীয় ঘটনা মহরম্ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ ঘটনার মূল কি এবং কি কারণে সেই ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বোধহয় অনেকেই অবগত আছেন। পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া বিষাদ-সিন্ধু বিরচিত হইল।’ ইতিহাসে হাসান-হোসেনের সঙ্গে এজিদের বিরোধ ও সংঘর্ষ ঘটেছে রাজনৈতিক কারণে। কিন্তু ‘বিষাদ-সিন্ধু’ উপন্যাসে হাসান-হোসেনের সঙ্গে এজিদের বিরোধের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে পরস্ত্রী জয়নাবের প্রতি এজিদের প্রেম-পিপাসা। সেই প্রেমের তীব্র অনুভূতি ছড়িয়ে আছে উপন্যাসটিতে। দামেস্কাধিপতি মাবিয়া যখন পুত্র এজিদের কাছে তাঁর বিষাদগ্রস্ত মনের কারণ জানতে চান, এজিদ বলেন, ‘পিতঃ! আমার দুঃখ অনন্ত। এ দুঃখের সীমা নাই, উপশমের উপায় নাই। আমি নিরুপায় হইয়াই জগতে আশা হইতে একেবারে বহুদূরে দাঁড়াইয়া আছি। আমার… ধন, জন, ক্ষমতা সমস্তই অতুল, তাহা আমি জানি।… কিন্তু আমার অন্তর যে মোহিনী-মূর্তির সুতীক্ষ্ণ নয়ন-বাণে বিদ্ধ হইতেছে, সে বেদনার উপশম নাই।… হয় দেখিবেন, না হয় শুনিবেন— এজিদ বিষপান করিয়া যেখানে শোকতাপের নাম নাই, প্রণয়ে হতাশ নাই,… এমন কোন নির্জন স্থানে এই পাপময় দেহ রাখিয়া সেই পবিত্র ধামে চলিয়া গিয়াছে।’ জয়নাবের জন্য পাগল এজিদ। প্রথম বিবাহবিচ্ছেদের পর জয়নাবের সঙ্গে হজরত মহম্মদের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র হাসানের বিয়ে, হাসানকে হত্যা করতে এজিদের মদিনা আক্রমণ, ব্যর্থতা। শেষে সুকৌশলে জয়নাবের সতীন জায়েদার মাধ্যমে বিষপ্রয়োগে হাসানকে হত্যা। কারবালার প্রান্তরে এর পর হোসেনকেও অন্যায় ভাবে হত্যা করে এজিদ-বাহিনী। রক্ত আর রক্ত। সে নিষ্ঠুর হত্যালীলার মগ্ন স্তরে আসলে প্রেম? প্রেমিকাকে পাওয়ার পিপাসা! সেই ভালবাসার দায়েই এজিদ তার বাবাকে বলেছিল, ‘আমার দুঃখ অনন্ত!’ আজও পাঠকের ঘুম কেড়ে নেয় ‘বিষাদ- সিন্ধু’। আমরা শিউরে উঠি, যখন সপত্নী জয়নাবকে চূড়ান্ত শাস্তি দিতে স্বামী হাসানের হাতে বিষ মেশানো মধু তুলে দেয় জায়েদা। উপন্যাসটির শেষাংশে আছে— ‘অন্ধকার আবরণে জগৎ অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল।… পূর্ণ সুখ জগতে নাই।… সুতরাং বিষাদ সিন্ধু পার হইয়া সুখ সিন্ধুতে মিশিতে পারিলাম না। জয়নাল আবেদীন (হোসেনের কনিষ্ঠ পুত্র) পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন। পরম শত্রু পৈতৃক শত্রু এজিদের সর্বস্ব গিয়াছে।… যদিও প্রাণ যায় নাই কিন্তু দেবাগ্নিতে দগ্ধ হওয়া ব্যতীত কূপ-মধ্যে এজিদ-দেহের অন্য কোন ক্রিয়া নাই। সে দেহ মানুষেরও আর দেখিবার সাধ্য নাই। সুতরাং সাধারণ চক্ষে এজিদ-বধই সাব্যস্ত করিতে হইবে।… বিষাদ রহিয়াই গেল। বিষাদ-সিন্ধু বিষাদ-সিন্ধুই রহিয়া গেল।’ উল্লেখ্য, এ উপন্যাস রচনার সময় মশাররফ টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে বেগম করিমুন্নেসার জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজার পদে কর্মরত ছিলেন। ৩৭ বছর বয়সে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই পদে যোগ দেন। প্রায় দশ বছর ম্যানেজারি করেছেন।

‘গো-জীবন’ নামক তাঁর বিতর্কিত রচনাটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে মশাররফ লিখেছেন, ‘আমি মোসলমান— গোজাতির পরম শত্রু। আমি গোমাংস হজম করিতে পারি। পালিয়া, পুষিয়া বড় বলদটির গলায় ছুরি বসাইতে পারি, ধর্মের দোহাই দিয়া… পোড়া উদর পরিপোষণ করিতে পারি… কিন্তু শাস্ত্রে একথা লিখা নাই যে, গো-হাড় কামড়াইতেই হইবে, গোমাংস গলাধ করিতেই হইবে, না করিলে নরকে পচিতে হইবে।’ এই রচনার জন্য মশাররফকে কম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি। তাঁর নামে ফতোয়া জারি হয়। আদালতে মামলা পর্যন্ত গড়ায়।

তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাস ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা’, ব্যঙ্গরচনা ‘গাজী মিয়ার বস্তানী’, পাঠ্য বই ‘মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা’ আজও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। লিখেছেন ধর্ম-বিষয়ক কিছু বইও। ১৮৬৯ থেকে ১৯১০, চার দশক জুড়ে ৩৫টি বই আর পত্রিকার পাতায় ছড়ানো একাধিক লেখায় মশাররফ যেন সচল-সবাক আছেন আজও।

১৮৯৪ সালে টাঙ্গাইলের ম্যানেজারির কাজ ছেড়ে মশাররফ ফের চলে আসেন লাহিনীপাড়ায়। সেখান থেকে কলকাতা। তার পর ফরিদপুরের পদমদীতে, ১৯০৯ সালে। পদমদীর নবাব মহম্মদ আলীর জমিদারিতে চাকরি শুরু করেন। অবিভক্ত বাংলা জুড়ে তাঁর অনায়াস চলাচল থেমেছিল এখানেই। পদমদীতে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর তাঁর অর্ধাঙ্গিণী কুলসুমের মৃত্যু হয়। ৩৬ বছরের নিবিড় দাম্পত্য। বাঁধন ছিঁড়তেই বেসামাল, অসহায় হয়ে পড়লেন মশাররফ। বন্ধ হল কলম। স্ত্রীকে ছাড়া বেশি দিন পৃথিবীতে কাটাননি তিনি। এক বছরের মাথায় চলে গেলেন, তারিখটি ছিল ১৯১১ সালের ১৯ ডিসেম্বর। কুলসুমের সমাধির পাশেই চিরনিদ্রার ক্ষেত্র রচিত হল তাঁর।

তথ্যঋণ: সাহিত্য সাধক চরিতমালা— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; মীর মশাররফ হোসেন—সিরাজুদ্দীন আমেদ

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy

Log In / Create Account

We will send you a One Time Password on this mobile number or email id

Or Continue with

By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy