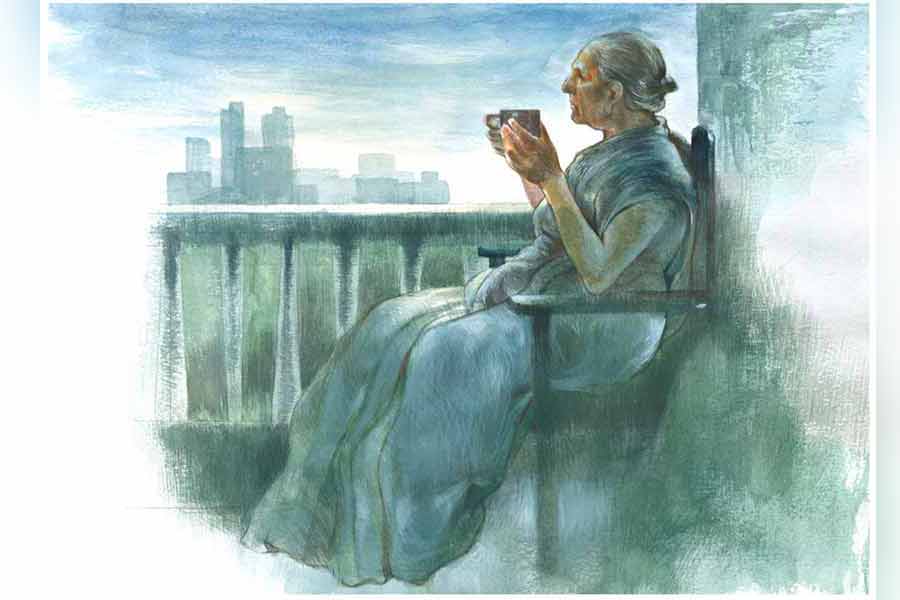

সন্ধে হয়ে আসার এই সময়টায় মন ভারী হয়ে আসে। কেন, জানেন না ঊর্মিমালা। বিকেলের দিকে দিনের তাত কমে এলে তিনি এক কাপ চা নিয়ে বারান্দায় রাখা চেয়ারটায় এসে বসেন। সামনে বাধাহীন ধূ ধূ অনাবাদী জমি, বিশাল ভেড়ি আর আকাশের শামিয়ানা, দূরে অট্টালিকার জঙ্গলের আবছা সিল্যুয়েট... অদূর ভবিষ্যতে এই চিহ্নটুকুও হয়তো আর থাকবে না। নগরায়নের খপ্পরে পড়ে হারিয়ে যাবে সব।

বেলঘরিয়ার যে বাড়িতে বিয়ের পর এসে উঠেছিলেন, আজ ঊর্মিমালার সেই গৃহস্থ বাড়িটার কথা মনে পড়ে মাঝে-মাঝেই। বয়স হলে যে ভাবে স্মৃতিচারণের ঝোঁক আসে, সে ভাবেই। সামনের ছোট্ট বাগানটায় অখিলেশ কত গাছ করেছিলেন। গন্ধরাজ লেবুর গাছটায় যে লেবু হত, তীব্র গরমের দিনে জল দেওয়া ভাত সেই লেবুর রস দিয়ে মাখলে বাইরে থেকেও সুঘ্রাণ পাওয়া যেত। জবা, কলকে, কাঞ্চন, এমনকি একটা শিউলি গাছও ছিল। বাগানে জায়গা কম পড়ে যাওয়ায় ছাদও দখল হয়ে গেল হরেক রকম টবে।

বড় ভালবেসে দোতলা বাড়িটা বানিয়েছিলেন। একমাত্র ছেলে অমিতেশের বিয়ে-থা হলে একটা ভরা সংসার হবে— এই স্বপ্ন দেখা ছিল অখিলেশের প্রিয় শখ। ঊর্মিমালাও স্বামীর ভাবনারেখা বরাবর চলতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

সূর্য পড়ে এল দিগন্তের ওই পারে। রাস্তার আলো, বিলবোর্ডের নিয়ন আলো জ্বালিয়ে শহর যখন অন্ধকারকে আর বিশুদ্ধ থাকতে দেয় না, সেই কৃত্রিমতা ঊর্মিমালার বড় প্রকট মনে হয়। তিনি ঘরে চলে আসেন। বই নিয়ে বসেন। আগে পড়া বইও আবার পড়তে পড়তে ডুবে যান গভীরে। কখনও ফোন করে অমিতেশ বা ওর অবাঙালি বৌ মিত্রা। ক্ষুদে পাপাইকেও ঠাম্মির সঙ্গে কথা বলায় মিত্রা।

ঊর্মিমালার ভাল লাগে। কিন্তু উনি বোঝেন প্রত্যাশা-গাছের শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। ইচ্ছে হয় পাপাইটাকে কোলে নিয়ে আদর করতে, সামনে বসিয়ে ওর আধোবুলি শুনে হেসে গড়াগড়ি যেতে, ও দুরন্তপনা করে কোনও কিছু ভেঙে ফেলল বা ছিঁড়ে ফেলল, আবার সে সব গুছিয়ে রাখতে। কিন্তু আজ এই সবেগে ছুটে চলার যুগে ইচ্ছেও তো ট্যাবলেটের মতো, নির্দিষ্ট ডোজ় মেনেই গ্রহণ করতে হয়, বেশিও নয়, কমও নয়। ঊর্মিমালা অগত্যা একাকিত্ব থেকেই যাপনের যতটুকু রস শুষে নেওয়া যায়, নিতে থাকেন।

“দাদা, এখান থেকে চলে যাওয়ার ডিসিশনটা ঠিক নয়। বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ যেখানে, সেখান থেকে একটা অনাত্মীয় পরিবেশে গিয়ে এই বয়সে মানিয়ে নিতে পারবে? রাতবিরেতে কোনও প্রয়োজনে কাকে পাবে?” প্রবীর কাতর হয়ে বলেছিল।

“দাদা বা বৌদি মাঝরাতে একটা ফোন করলে, তুই তোর বাহন নিয়ে উপস্থিত না হয়ে থাকতে পারবি?” অখিলেশ স্মিত হাসিতে এ কথা বলে প্রবীরকে থামিয়ে দিতেন। বাড়ি বিক্রি হওয়ার পর চলে যেতে সপ্তাহখানেক সময় চেয়ে নিয়েছিলেন অখিলেশ। বাগানের গাছগুলোর মধ্যে এমন ভাবে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, বোঝা যেত ভেতর থেকে প্রকাণ্ড মনখারাপের একটা পাহাড় ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, আর প্রাণপণে তাকে রুখতে চাইছেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, নির্বিবাদী মানুষটি।

যাওয়ার আগের রাতে ঊর্মিমালাকে বলেছিলেন, “কেন চলে যাচ্ছি, এক বারও জিজ্ঞেস করলে না তো?”

ঊর্মিমালা উত্তরে বলেছিলেন, “আজ পর্যন্ত তোমার সব সিদ্ধান্তেই সহমত পোষণ করেছি। আজও তাই করছি। কী আর জিজ্ঞেস করব। নিশ্চয়ই কিছু একটা কারণ তো আছেই।”

“পাপাই এ বাড়িতে কোনও দিন থাকতে আসবে না। অতিথির মতো মাঝে মাঝে আসবে ছুটি কাটাতে। সারা পাড়ার লোক আমাকে বা তোমাকে দেখা হলেই জিজ্ঞেস করবে, ‘পাপাই কবে আসছে? ফোনটোন করে? নাকি সেটাও কমিয়ে দিয়েছে?’ এই প্রশ্নগুলো ওরা কেন করবে জানো? কারণ আমি কোনও দিন ওকে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বৃষ্টিতে ফুটবল খেলতে দিইনি, সবার সঙ্গে মিলে সরস্বতী পুজো করার মজাই পায়নি ও, পেয়ারা বা কতবেল চুরি করে খাওয়ার অ্যাডভেঞ্চারও ওর অজানা। আর এর ফলে ও এক জন কমপ্লিট হিউম্যান বিয়িং হয়ে উঠতে পারেনি। প্রকৃতির সঙ্গে যার নাড়ির যোগাযোগ নেই, মা বাবার প্রতিও সে উদাসীন হবে, এতে আশ্চর্য কিছু নেই। এ আমারই অযোগ্যতা...” কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে চলা অখিলেশের কথাগুলোয় ঊর্মিমালার দু’চোখ ভিজে ওঠে।

“যেখানে যাচ্ছি, ওখানে কেউ কারও খোঁজ রাখে না। আমি আর তুমি জাস্ট একটা নাম্বার। ফোরটিন-সি-থ্রি বাই টু। আমাদের যে কোনও প্রয়োজন, শরীর খারাপ ইত্যাদির জন্য লোক হাজির। এ জন্য মাসে মাসে টাকা দিয়ে রেজিস্টার্ড থাকতে হবে শুধু...” অখিলেশকে বলায় পেয়েছে।

ঊর্মিমালা বলেন, “ঠিক আছে। যা হবে দেখা যাবে। এখন ঘুমোও একটু।”

অখিলেশ সে রাতে ঘুমোতে পারেননি। ঊর্মিমালা জানেন, অখিলেশ যে কারণটা বলতে চাননি, তা হল ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে ফ্ল্যাট হলে পাপাই এয়ারপোর্ট থেকে কম ধকলে পৌঁছতে পারবে, যদি কখনও আসে। কিন্তু আমরা ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি কোথায়! অখিলেশও পারেননি।

পুরোনো পাড়ার রায়বাবু চাঁছাছোলা কথা বলার জন্য কুখ্যাত ছিলেন, অখিলেশকে দেখা হলেই বলতেন, “ছেলে তো বিদেশে চলে গেল, এ বার লাখ তিনেক টাকা সরিয়ে রাখুন।”

অখিলেশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে রায়বাবু ব্যাখ্যা দিতেন, “বাপ-মা গত হলে ছেলে তো আর চট করে এসে পৌঁছতে পারবে না। পিস হাভেনে ডেডবডি রাখতে হবে না? তার ব্যবস্থাও তো আপনাকেই করে রাখতে হবে, নাকি?”

অখিলেশ হেসে ফেলতেন। রায়বাবুও। কিন্তু দুই বৃদ্ধের নির্মল হাসির ভিতরেও কি বিষণ্ণতার সিসে রং ঝিলিক দিয়ে যেত না?

জন্মের মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে গাছকে অন্য মাটিতে বাঁচানো সহজ নয়। অখিলেশ এখানে সব চেয়ে বেশি মিস করতেন রোজ নিজে হাতে বাজার করা। গোটা বাজার ঢুঁড়ে দেখে বেছে মনের মতো জিনিস নিয়ে বাজার থেকে ফিরতেন। এখানে তিনতলা থেকে ঝুলিয়ে রাখা দড়ি-বাঁধা ব্যাগ। পরিমাণ বললে, ভ্যানরিকশায় আনাজ-বিক্রেতা ব্যাগে ভরে দেবে। ব্যাগ উঠে যাবে, আবার ওই ব্যাগেই দাম নামিয়ে দিতে হবে। যেন শুধু খাওয়ার জন্যই কেনাকাটা! তা ছাড়া অখিলেশের বাগান-বিলাসও ব্যালকনির টব ক’টায় যেন মিটছিল না।

অমিতেশের আসা কমে গিয়েছিল। সে বার মিত্রার ডেলিভারি হবে। অখিলেশ ঊর্মিমালা যাবেন সব ঠিকঠাক। হঠাৎ ধরা পড়ল ঊর্মিমালার গলব্লাডার স্টোন অপারেশন করাতে হবে। ফ্লাইটের টিকিট ক্যানসেল করতে বাধ্য হয়েছিলেন অখিলেশ।

অনেক পরে অখিলেশ ছেলেকে বলেছিলেন, “পাপাইয়ের মুখে ভাতের কথা কিছু ভেবেছিস?”

অমিতেশ হেসেছিল, “ওঃ বাবা! একই দিনে আমার আর মিত্রার ছুটি অ্যাডজাস্ট করা নেক্সট টু ইমপসিবল। ডক্টর যে ভাবে বলছেন, সে ভাবেই ওর ডায়েট চেঞ্জ করিয়েছি। তোমরা এক বার এসো না। একটা গেট টুগেদার হয়ে যাবে।”

অখিলেশ বুঝেছিলেন টান আলগা হয়ে গেছে। সে দিন রাতে খেতে বসে ঊর্মিমালাকে বলেছিলেন, “জানো ঊর্মি, শিক্ষক হিসেব আমি সফল হলেও, বাবা হিসেবে চূড়ান্ত ব্যর্থ।”

কথাগুলো হাহাকারের মতো শুনিয়েছিল।

ও পাড়া থেকে মাঝে মাঝে কেউ এলে অখিলেশ শিশুর মতো খুশি হয়ে উঠতেন। ঊর্মিমালা ভাবতেন, এই সংস্রব ছেড়ে আসায় যে ভুল হয়ে গেছে, তা সংশোধনের আর কোনও উপায় নেই।

যে দিন অখিলেশ মারা গেলেন, সে দিনও সকাল থেকে সব স্বাভাবিকই ছিল। পেনশন তুলে ব্যাঙ্ক থেকে ফিরতে ফিরতে একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল। দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলেন অখিলেশ। সন্ধে হয়ে যাওয়ার পরও উঠছেন না দেখে ঊর্মিমালা ডাকতে গিয়ে গায়ে হাত দিয়েই চমকে উঠেছিলেন। বিজ্ঞানের অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষিকা বুঝেই গিয়েছিলেন অখিলেশ আর নেই। প্রচণ্ড কান্না পেয়েছিল, কিন্তু তার চেয়েও বেশি উদ্বেগে স্তব্ধ হয়ে ফোনটা হাতে নিয়ে ডায়াল করেছিলেন প্রবীরের নাম্বারে। সোদপুরে ছোট ভাই বিমল ও দেওরপো অনিলেশকেও ফোন করে জানিয়েছিলেন। অনেক পরে মনে পড়েছিল অমিতেশকে জানানো হয়নি।

অমিতেশ কাজের আগের দিন মাঝরাতে এসেছিল। কাজের পরদিন ভোররাতেই ফ্লাইট। অমিতেশ কর্তব্যটুকু করেছিল। মিত্রা ফোন করে সহমর্মিতা জানিয়েছিল। ব্যস। মায়ার বাঁধনের এই গন্ডিটুকু পেরিয়ে ঊর্মিমালা একা হয়ে গেলেন।

আত্মীয়স্বজনরা কেউ বলেনি, ‘দিদি, আমার বাড়িতে ক’দিন থাকো।’ বা ‘কাকিমা, আমাদের ওখানে চলো।’ ঊর্মিমালা প্রত্যাশাও করেননি, নিজের ছেলেই যখন এ সব থেকে অনেক দূরে, তখন আর কার ওপর কি প্রত্যাশা থাকতে পারে? তবু মানুষের মন যুক্তির বাঁধানো রাস্তা ছেড়ে বিষণ্ণতার পায়ে হাঁটা পথই বেছে নিতে চায় আনমনে।

সে দিন ভোরবেলা রোজকার মতোই পাঁচটায় উঠেছেন ঊর্মিমালা। হাঁটতে বেরোবেন। চা করছেন কিচেনে, ফোনটা বেজে উঠল। অসময়ে ফোন এলে ধক করে ওঠে বুকের ভেতরটা। স্ক্রিনে ভেসে উঠছে ‘মিত্রা কলিং’। কেন জানেন না ফোনের দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও থেমে গেলেন ঊর্মিমালা। কল কেটে গেল। আবার কল ঢুকল।

“মিত্রা বলো।”

“মা!” মিত্রার গলার স্বরটা কি কেঁপে গেল!

“কী হয়েছে মিত্রা?”

“অমিত ইজ় নো মোর।”

এর পর কি কোন কথা হয়! এক জন মা, তাঁর ছেলে ‘নো মোর’ শুনে কী প্রতিক্রিয়া দেবেন! ফোনটা হাত থেকে পড়েই যাচ্ছিল, কোনও ক্রমে ধরলেন, কিন্তু কলটা কেটে গেল। ঊর্মিমালা রিং ব্যাক করলেন সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এনগেজড আসছে। কিছুতেই কল কানেক্ট হচ্ছে না। স্মৃতিরা হইহই করে ছুটে আসছে চোখের জল হয়ে। এক জীবনের সব ধকল পেরিয়ে যাওয়ার জন্য কতখানি শক্তির প্রয়োজন, ঊর্মিমালার জানা নেই। এক অতিকায় শূন্যের ভেতর তাঁকে যেন কেউ বসিয়ে রেখে গেল। এ অনন্ত প্রতীক্ষার শেষে কী আছে, তিনি জানেন না। নিথর হয়ে আসা বোধের ভেতর নিঃশব্দ পতনে ঝরে পড়ছে এক একটি পাতা, গাছের তো দুঃখ প্রকাশের আর কোনও উপচার নেই।

প্রবীর শুনেই সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছিল, কিন্তু ভিসা সমস্যায় হয়ে উঠল না। তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা একাই চললেন মৃত সন্তানকে শেষ দেখা দেখতে। জীবন কখন যে কোন অনভিপ্রেত সামনে এনে উপস্থিত করবে এবং তাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না কিছুতেই, এ নিয়ে আগাম ধারণা থাকে না বলেই আমাদের বিদ্ধ হতে হয়। অনুপেক্ষণীয় ক্ষরণের কাছে নিঃশর্ত সমর্পণ ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না।

ঊর্মিমালার দু’চোখ থেকে গাল বেয়ে নামছে আজীবনের অশ্রুসম্বল। পাশের সিটের একটি অল্পবয়সি ছেলে কথায় কথায় ঊর্মিমালাকে সঙ্গ দিল গোটা যাত্রাপথ। হিথরো এয়ারপোর্টে যখন নামলেন, তখনও অপত্যস্নেহের কাতরতা তাঁকে একই রকম আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ছেলেটি বলল, “আমি আপনাকে পৌঁছে দেব?”

ঊর্মিমালা বললেন, “তা হলে তো উপকারই হয়। কিন্তু তোমার অসুবিধে হবে না তো?”

ছেলেটি হেসে মাথা নেড়ে জানাল, তার কোনও অসুবিধে হবে না।

অমিতেশ যেন ঘুমিয়ে আছে। ডাকলেই উঠে পড়বে। দীর্ঘ দিন সে ভাবে যোগাযোগ নেই, প্রবাসী হওয়ার পর থেকেই অচেনা মানুষ হয়ে গেছে, বাবা-মায়ের প্রয়োজন ফুরিয়েছে জীবনে, কোনও ক্রমে একটা বাৎসরিক ঢুঁ মারা… সব কিছু মর্মভেদী শোকের সামনে খড়কুটোর মতো ভেসে গেল। আর ‘মা’ বলে ডাকবে না তাঁর আত্মজ। ঊর্মিমালা ভেঙে পড়লেন বাঁধভাঙা কান্নায়। ভেজা চোখে মিত্রা এসে পিঠে হাত রাখল শাশুড়ির। ওদের বিদেশি প্রতিবেশীদেরও চোখ ভিজে উঠেছিল। শোক মানচিত্রের বেড়া মানে না।

“মা, আপনি চাইলে এখানে পার্মানেন্টলি চলে আসতে পারেন,” মিত্রার কথা শুনে বিশ্বাস করতে পারছেন না ঊর্মিমালা, “আপনার ছেলে অনেক বার ভেবেছিল এই প্রস্তাব দেবে। কিন্তু দেশ থেকে এখানে আপনারা আসবেন কি না, এ নিয়ে সংশয় ছিল ওর মনে...” মিত্রা থামল।

ঊর্মিমালা মনে মনে বলেন, ‘থামলে কেন মিত্রা? বলো, আজ তোমার কথা শুনি প্রাণভরে।’

“কিছু মনে করবেন না মা, আপনাদের বাঙালিদের মধ্যে একটা পিকিউলিয়ার প্রেজুডিস আছে। ছেলেকে এই রকম লেভেলের এডুকেটেড বানালেন, তার টেরিটোরি হয়ে গেল হোল ওয়ার্ল্ড। কিন্তু যখন সে নিজের কেরিয়ার নিয়ে অকুপায়েড হয়ে পড়ল, ব্যস, আপনাদের মনে হতে লাগল ছেলে পর হয়ে গেল!”

ঊর্মিমালা চুপ করে শুনছেন মিত্রার কথা।

“আপনার ছেলে আপনাদের খুব মিস করত মা। আমার হাজব্যান্ড, পাপাইয়ের ড্যাড হওয়ার পরও ও আপনাদের একমাত্র ছেলে, এটা কখনওই ইগনোর করত না। হয়তো আপনারা অ্যাকম্পানি দিলে ওর ড্রিঙ্ক করাটা কম হত বা হতই না। স্ট্রেস কমাতে অল্প থেকে এই যে লিমিটলেস হয়ে যাওয়া এবং এ জন্য আমার ছেলেটা এই বয়সে যে গ্রেট লস ফেস করছে, এটা নাও হতে পারত।”

‘মিত্রা কি অ্যাকিউজ় করছে আমাকে, অখিলেশকে?’ ভাবছিলেন ঊর্মিমালা। পরক্ষণেই তাঁর মনে হল, ‘ছিঃ! এই সময়ে এক জন স্ত্রী তার মানসিক যন্ত্রণা শেয়ার করছে, আর আমি স্বার্থপরের মতো অন্য মানে খুঁজছি! অমু তো আমারও ছেলে।’

ঊর্মিমালার মনে হল, আত্মপ্রতিষ্ঠিত এক জন নারী হওয়া সত্ত্বেও জীবনে কোনও দিন তিনি অখিলেশের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলেননি। আজ বুঝতে পারছেন, কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্তত বলা উচিত ছিল। সবাই এক সঙ্গে থাকলে কে বলতে পারে, তাঁকেও একের পর এক এই ধাক্কাগুলো পেতে হত না? অখিলেশ চলে গেলেন, অমুও চলে গেল। সব যন্ত্রণা তো তাঁর একারই। না, এ বার অন্তত তিনি মনের ডাকে সাড়া দেবেন। তিনি মিত্রা, পাপাইয়ের সঙ্গে থাকবেন। এ ভাবে গিঁটগুলো খুলে যেতে থাকলে এমন এক দিন আসবে, যে দিন আর অর্জন বলতে কিছুই থাকবে না। সবই বিসর্জনে চলে যাবে। যতটুকু আটকানো যায়। চেষ্টা করে দেখাই যাক না।

“আমি এখানে চলে আসব, মিত্রা। তুমি ব্যবস্থা করো...” দৃঢ় গলায় বললেন ঊর্মিমালা।

“আমি সব ব্যবস্থা করে নিজে গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসব, মা। ওখানকার প্রপার্টি সেল করব না। কলকাতায় আমাদের একটা শেল্টার থাকুক।”

ঊর্মিমালা মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

আজও ঊর্মিমালা দিন গুনছেন, এই বুঝি মিত্রার ফোন এল…

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)