উত্তেজনায় ভোর চারটের আগেই উঠে পড়েছি। আজ মাটির নীচে বিশ্বের গভীরতম পরীক্ষাগার, ‘স্নোল্যাব’-এ নামতে যাচ্ছি। এই পরীক্ষাগার মাটির দুই কিলোমিটার নীচে। সবে কানাডার সাডবেরির এই পরীক্ষাগারের মুকুটে নোবেল পুরস্কারের পালক লেগেছে, ২০১৫ সালে অবআণবিক কণা ‘নিউট্রিনো’ আবিষ্কারের জন্য।

যে পরীক্ষার জন্য আমরা এসেছি, সেটা আরও রোমাঞ্চকর। বিজ্ঞানের সমাধান না হওয়া বিস্ময়ের তালিকায় সবচেয়ে উপরে আছে ‘ডার্ক ম্যাটার’।

স্নোল্যাব-এর ভেতরেই চলছে ডার্ক ম্যাটার খোঁজার গবেষণা, পিকো এক্সপেরিমেন্ট। লাইভলি নামে এই ছোট্ট শহরটা নিকেল উৎপাদক কোম্পানি ‘ভেল’ এর কর্মচারী আর স্নোল্যাব-এর বিজ্ঞানকর্মীদের জন্যই গড়ে উঠেছে। স্নোল্যাব সাডবেরি বিমানবন্দর থেকে ১৪ মাইল দূরে। মাঝে এই জনপদ লাইভলি। ‘কুইন্স হাউস’-এর আমার ঘর থেকে সামনে জঙ্গলের একটা চেকপোস্ট দেখা যায়। তবে বনরক্ষীদের সেই মাচাটি প্রায় এক মাইল দূরে। সেখানে সারা রাত লাল আলো জ্বলে নেভে।

পাতালপ্রবেশের দিন

সকালের আলো ফুটছে। সেই লাল বাতিটা এখনও মিটমিট করছে। আগের দিন রাতে কুইন্স হাউসে এসেই টনি আমায় বলেছিল, মাটির নীচে খুব খিদে পায়, আর ওখানে ক্যান্টিন বা রেস্তরাঁ নেই। তাই নিজের খাবার নিজেই ছাঁদা বেঁধে নিতে হবে। আমার হাতের কাছে কিছুই ছিল না। তাই রাতের অবশিষ্ট ভাত আর মুরগির ঝোলটুকু সযত্নে কৌটোতে ভরে ফ্রিজে রেখেছিলাম।

ভোরবেলা ফ্রিজ থেকে বের করার সময়, ফ্রিজের গায়ের মজাদার স্টিকারটায় আবার নজর গেল, তাতে লেখা— “ভিতরের কেউ যদি বেরোতে চায় তবে আটকাবে না, পৃথিবীর কেউ তাদের মালিক নয়।”

পাঁচটার আগেই ভাল ছেলের মতো স্টিয়ারিং ধরে বসে গেলাম। সাডবেরি এয়ারপোর্ট থেকেই ভাড়া নেওয়া শেভি স্পার্ক গাড়ি।

ঠিক পাঁচটায় নামলেন টনি নোবেল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পৌঁছলেন মালাদি। ‘সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজ়িক্স’-এর অধ্যাপিকা এই মালা দাশের কল্যাণেই আমার সাডবেরিতে আসা।

টনি নেমেই আমাকে চালকের আসনে দেখে বললেন, “ভারতীয়? রাস্তার ডান দিকে গাড়ি চালাতে পারবে?”

“ঠিক চালিয়ে নেব। এয়ারপোর্ট থেকে এলাম তো...” আমি একটু আমতা আমতা করে উত্তর দিলাম।

টনি হাসতে হাসতে বললেন, “এই বুড়ো বয়সে আবার হাত-পা ভাঙবে না তো?” বলেই সামনের ডান দিকের সিটে বসে গেলেন।

একেবারে জনমানবশূন্য এলাকা। রাস্তায় অবাক হওয়া শেয়াল আর ইয়া বড় বড় কাঠবিড়ালি ছাড়া কারও দেখা পাওয়া গেল না।

সকাল ছ’টার এলিভেটর কেজে নীচে নামা হবে। স্নোল্যাবে পৌঁছেই খনিগহ্বরের পোশাক পাল্টাতে ড্রাইরুমে যেতে হল। পুরুষদের ড্রাইরুমটা একটু ভেতরের দিকে। ড্রাইরুমে বয়লার সুট, হেলমেট, খনিতে পরার জুতো আর মাথার আলো। সারা রাত ব্যাটারি চার্জ দেওয়া থাকে, নীচে খনিগর্ভে যাতে বিপদ না হয়। দিনে স্নোল্যাবে যাওয়ার জন্য চার বার কেজ নামে ভূগর্ভে। নীচে নামার আগে টাইম অফিস থেকে টোকেন নিয়ে নামতে হয়। টোকেনের সঙ্গে রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিটি থাকে। যিনি নীচে যাচ্ছেন তার নাম, ঠিকানা, সংস্থা, বাড়ির ফোন নম্বর, লোকাল গার্জিয়ানের যোগাযোগের নম্বর ইত্যাদি সব নথিভুক্ত হয়ে গেল। দিনের শেষে যদি হারাধনের দশটি ছেলে না ফেরে তা হলে রাত দুটোর সময়ও ফোনাফুনি হবে। তাই টোকেন ফিরিয়ে যথাস্থানের বোতাম টিপে তবেই মুক্তি।

পাতালের দোরগোড়ায়

ছ’টার কেজে নীচে যাওয়ার লম্বা লাইন। খনি শ্রমিকদের সঙ্গেই ভূগর্ভে নামার জন্য অপেক্ষা করছেন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীরা। ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট হয় পাশাপাশি, আর কেজের কম্পার্টমেন্ট উপরে নীচে। টনি নোবেল স্নোল্যাবের ভূতপূর্ব অধিকর্তা ছিলেন। তাই সকলে ওই আলো-আঁধারির মধ্যেই টনিকে খাতির করছে, কথা বলছে। একটি সুন্দরী ছটফটে কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ে এসে বলল, “টনি, কেমন আছ?”

টনি পরিচয় করালেন, “আমাদের সেফটি অফিসার...”

এলসা আমাকে দেখে বললেন, “প্রথম বার? কানে একটু অস্বস্তি হবে। কিন্তু নীচে নেমেও যদি ব্যথা হয় তা হলে আমাকে বলবে।”

খনির লোহার কেজের অন্ধকারে পাক্কা পাঁচ মিনিট ধরে নামতে হবে মাটির দু’কিলোমিটার নীচে। কেজ পৌঁছল পাতালপুরীতে, যে যক্ষাগারে আবিষ্কার হয়েছে নোবেলজয়ী অবআণবিক কণা নিউট্রিনো। আর সেখানেই এখন চলছে রহস্যময় কৃষ্ণকণার অন্বেষণ।

কেজ থেকে নেমে প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা। খনিপথ, রেললাইন, ইতস্তত পাথর আর মাঝেমধ্যে চুঁইয়ে পড়া জলে কর্দমাক্ত পথ। মাটির এত নীচে উষ্ণতা প্রায় ৪৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে এই দু’কিলোমিটার নীচে প্রতিনিয়ত সরবরাহ হচ্ছে ঠান্ডা তাজা বাতাস। আর পাথরের গায়ে আছে তাপের কুপরিবাহী মোটা অত্যাধুনিক আস্তরণ। তাই বাইরের পাথরের উচ্চ তাপমাত্রা হলেও ভেতরে একটু শীত-শীতই করছিল।

খনির পথে হেঁটে সকলের জুতো আর বয়লার সুটের নীচে কাদা আর ধুলো লেগেছিল। পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে তার পর সেই জল একটু ঝরিয়ে এগিয়ে গেলাম। এখানেই অপেক্ষা করে ছিল জীবনের অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। ওই পাতালপুরীতে হেঁটে গিয়ে পৌঁছলাম একটা দোতলা বাড়ির সামনে। সেখানে মেয়েরা দোতলার উপরে উঠে গেল, আর আমরা নীচের গলিপথ দিয়ে ঢুকে গেলাম।

স্নান ও বেশবদল

গলির শেষে গিয়ে দেখলাম সকলেই জামা কাপড় খুলে ফেলছেন, মায় অন্তর্বাস পর্যন্ত। টনি নোবেলের ইঙ্গিতে ভদ্রলোকের মতো আমিও যাবতীয় পোশাক খুলে যত্ন করে টাঙিয়ে রাখলাম। এ বারে সারি দেওয়া স্নানঘর। ঘেরাটোপের মধ্যে ঝারি থেকে কবোষ্ণ জল আসছে, তরল সাবানের পাত্র। স্নান করে বের হতে বোধহয় একটু দেরি হয়েছে। বাইরে টনি নোবেলের গলা, “জিষ্ণু, অপেক্ষা করছি।”

বার হয়েই দেখি টনি সাদা ধবধবে তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে হাত থেকে তোয়ালে নিয়ে মাথা মুছতে শুরু করেছি, ঠিক তখনই ঘটল সেই ঘটনা, যে দৃশ্য আমি সারা জীবনে ভুলব না। টনি এখানে খুব জনপ্রিয় অধ্যাপক। তবে ইদানীং তিনি নিজের কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে স্নোল্যাবে নিয়মিত আসতে পারেন না। দু’টি জাপানি ছাত্রও স্নান করে বেরিয়েছে। সামনে প্রিয় গুরুদেবকে বহু দিন পরে পেয়ে উচ্ছ্বসিত। জাপানি ভঙ্গিতে মাথা নত করে সম্মান জানাল গুরুকে। গুরুও পরম স্নেহে দু’জনের পিঠে হাত রেখে দু’বার আলতো করে চাপড় দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। সকলেই জন্মদিনের পোশাকে!

যাই হোক এ বার পরিষ্কার পোশাক পরার পালা। যে পোশাকে পার্থিব তেজস্ক্রিয়তা নেই, উচ্চ শক্তির কণিকার উঁকিঝুঁকি নেই, ইনার থেকে অ্যাপ্রন সব ধোয়া জামাকাপড়। জুতো-সহ সব কিছুই মাত্র চার রকমের মাপের। স্মল, মিডিয়াম, লার্জ আর এক্সট্রা লার্জ। এত নৃতাত্ত্বিক বিভিন্নতা থাকলেও, সারা পৃথিবীর সব মানুষের এই চারটি মাপে হয়ে যায়, অথচ বিশ্ব জুড়েই জাতি, বর্ণ, শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কত না মারপিট!

লো এনার্জি জামাকাপড় পরে খাবারের কৌটোটা নিয়ে এ বার একত্র হলাম একটি হলঘরে। আমাদের দলের মহিলারা আগেই এসে গেছেন। সেখানে নিরাপত্তার উপর একটি নাতিদীর্ঘ ক্লাস নিলেন এলসা। তার পর গুটিগুটি পায়ে পিকো এক্সপেরিমেন্ট ল্যাবে।

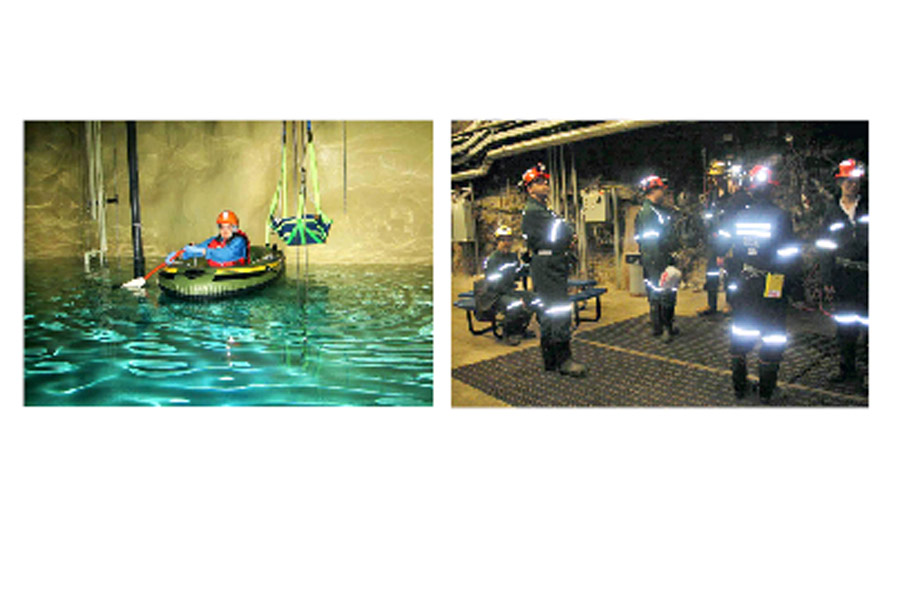

মালা এক দিন পরিচয় করালেন, স্নোল্যাবের স্থায়ী বিজ্ঞানকর্মী ডিম্পল চৌহানের সঙ্গে। স্নো প্লাস নিউট্রিনো গবেষণায় ব্যবহার হওয়া ১০০০ টন ভারী জলের মস্ত দিঘিটা তখনও মাটির নীচেই। সেই পাতালপুরীতে টলটল করছে এক হাজার টন ডয়টোরিয়াম অক্সাইড (ডিটুও)। ডিম্পলরা ছোট রবারের ডিঙিতে চড়ে সেই দিঘিতে পদ্মফুলের মতো ফুটে থাকা ডিটেক্টরগুলির মেরামত আর তদারকি করতেন। মজার ব্যাপার হল, এই ভারী জল পরমাণু বোমা বানাতেও দরকার হয়, আবার পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রেও প্রয়োজন হয়।

কাহিনির সূত্রপাত

আমার পাতালপুরীতে যাত্রার কাহিনির শুরুটা এই সব ঘটনার কয়েক বছর আগে।

মালা দাশ তখন সবে জাপানের হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্টডক্টরেট করে ভারতে এসেছেন। সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজ়িক্সে অ্যাস্ট্রোপার্টিকল ফিজ়িক্স ডিপার্টমেন্টের নতুন ঝকঝকে ফ্যাকাল্টি। হেমন্তের শীত-শীত সন্ধ্যায় ক্যান্টিনে চারটে চিনি-ছাড়া দুধ-মোটা কফির অর্ডার দিয়ে চেয়ার টেনে বসলেন পার্থদা। ক্রিস্ট্যালোগ্রাফি অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজির অধ্যাপক পার্থ সাহা। বললেন, “কী বলছিলে ডার্ক ম্যাটারের বিষয়ে?”

বক্তা মালা আর আমরা তিন জন শ্রোতা। আমি, পার্থদা আর ধনঞ্জয়দা। অধ্যাপক ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য স্ট্রাকচারাল বায়োইনফরমেটিক্সের কাজ করেন। দু’জনেরই নিজেদের বিষয় ছাড়াও অগাধ পাণ্ডিত্য।

মালা কিছুটা আগেই শুরু করেছিলেন, ডার্ক ম্যাটার কী, কী ভাবে এর অস্তিত্ব জানা গেল, ওঁরা কী ভাবে সেই ডার্ক ম্যাটার ধরার ফাঁদ পাতছেন ইত্যাদি।

মালা একটু গম্ভীর, খুব ধীরে কথা বলেন।

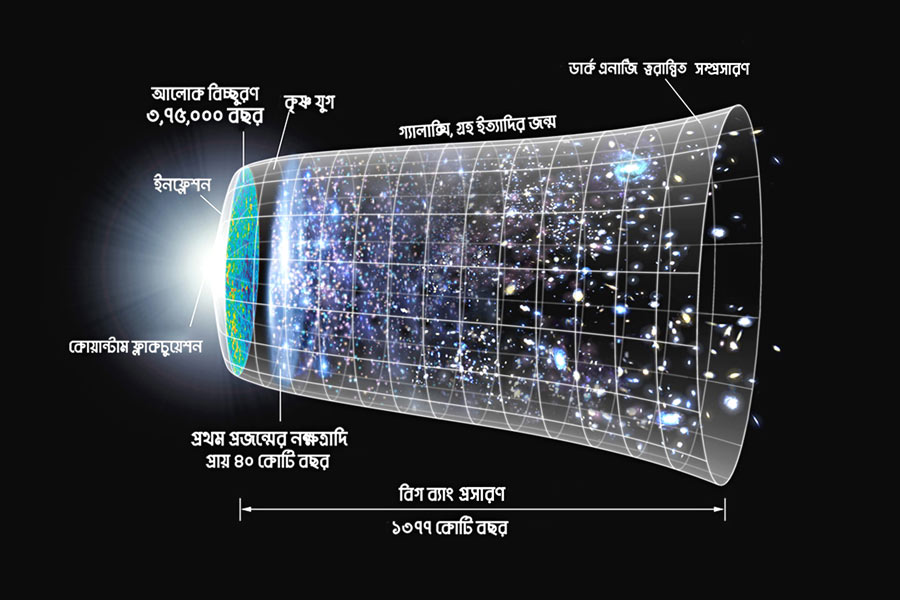

মহাবিশ্বের খুব সামান্য উপাদানই আমাদের পরিচিত বস্তুকণা দিয়ে তৈরি। ইলেকট্রন, প্রোটন, পরমাণু, অণু বা আমাদের আজ পর্যন্ত জানা ১১৮টি মৌল আসলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান নয়। আমরা যদি গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ মানে গ্যালাক্সিদের আর নীহারিকার মাঝে থাকা গ্যাস ইত্যাদিকে সাধারণ জাগতিক বস্তু বলি, তবে বর্তমানে মহাজাগতিক পরিসংখ্যানের নিরিখে এই সাধারণ জাগতিক বস্তু, মহাবিশ্বের মাত্র ৫ শতাংশ তৈরি করেছে। আর বাকিটা? বাকিটার ২৭ শতাংশের মতো ডার্ক ম্যাটার আর ৬৮ শতাংশ ডার্ক এনার্জি। আসলে নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, সুপারনোভা বা ব্ল্যাক হোলের হিসেব-নিকেশে বস্তু আর শক্তির পরিমাণ আলাদা করে মেলানো বেশ কঠিন। তাই ভর আর শক্তির মোট পরিমাণের হিসাবটাই বাস্তবের বেশি কাছাকাছি যায়।

মহাজাগতিক: স্নোল্যাবের পরীক্ষাগারে গবেষক মালা দাশ। মূল ছবি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর্যায়চিত্র। (সৌজন্য: science.org)

কৃষ্ণ শক্তি ও কৃষ্ণ কণিকা

পার্থদা উত্তেজনায় কফির কাপে চুমুক দিতে ভুলে গিয়েছেন অনেক ক্ষণ। যেন অস্ফুটে বললেন, “ডার্ক এনার্জিটা কী?”

মালা আবার শুরু করেন, সেই ধীর শান্ত ভঙ্গিতে। এখনকার গবেষণায় নিশ্চিত যে মহাবিশ্ব সতত প্রসারিত হচ্ছে। সাবেক বিজ্ঞানের অঙ্কে এই প্রসারণের গতি ধীরে ধীরে কম হওয়ার কথা। কারণ মহাবিশ্ব বস্তুর ভরে টইটম্বুর। মাধ্যাকর্ষণের বলে তাদের পরস্পরের কাছে আসার কথা, তাই ছড়িয়ে যাওয়ার গতি তো কমবেই।

কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে ছড়িয়ে পড়ার গতিটা বাড়ছে। এর একমাত্র কারণ হল ডার্ক ফোর্স। এই বল গ্যালাক্সিগুলিকে বাইরের দিকে টানছে। যেন মহাবিশ্বের সব কিছুই ছিটকে যেতে চাইছে। হাবল স্পেস টেলিস্কোপ মহাবিশ্বের এই ত্বরান্বিত গতির তত্ত্বকেই নিশ্চিত করেছে। ১৯৯৮ সালে এই টেলিস্কোপে দূরতম সুপারনোভা ধরা পড়ে। এই সুদূরের সুপারনোভা বলছে, ১০০ কোটি বছর আগে মহাবিশ্বের ছড়িয়ে পড়ার গতি কম ছিল।

ডার্ক ম্যাটারের হাইপোথিসিস অনুসারে গ্যালাক্সি, ছায়াপথগুচ্ছ মানে গ্যালাক্সি ক্লাস্টার; মোটের উপর মহাবিশ্বে আমাদের চেনাজানা বস্তুর থেকে অনেক অনেক বেশি ভর মজুত আছে। চেনাজানা বস্তু সেগুলোই, যারা কোনও না কোনও তড়িচ্চুম্বকীয় সঙ্কেত মানে আলো, রেডিয়ো তরঙ্গ বা এক্স-রে ইত্যাদিতে সাড়া দেয়। ডার্ক ম্যাটারকে এখনও দেখা যায়নি, আজ পর্যন্ত কোনও প্রকার ডিটেক্টরে ধরা পড়েনি।

যেমন দূরের নক্ষত্রের আলো বেঁকে যাওয়ার হিসেব। ভারী কোনও ব্ল্যাক হোল, নেবুলা ইত্যাদি নক্ষত্র থেকে আসা আলোকে প্রতিসারিত করে। একে গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং বলে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, ধরাছোঁয়ার মধ্যে থাকা মহাজাগতিক বস্তুদের থেকে যতটা গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং হওয়ার কথা, তার থেকে অনেক অনেক বেশি বেঁকে যাচ্ছে আলো।

‘চন্দ্রা এক্স-রে অবজ়ারভেটরি’-তে পাওয়া চিত্র এই মতকে আরও জোরালো করেছে। ১৯৯৯ সালের ২৩ জুলাই আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখরের নামে এই স্পেস অবজ়ারভেটরি স্থাপন করে। এই এক্স-রে অবজ়ারভেটরির চিত্রে গ্যালাক্সি বা ছায়াপথগুলির চার পাশে বলয়ের মতো ঘিরে আছে অজানা অচেনা বস্তু, যারা অত্যন্ত ভারী, হয়তো অতি ক্ষুদ্র, তাদের আলোয় দেখা তো যায়ই না, এমনকি কোনও ভাবেই অনুভব করাও সম্ভব হয় না।

“দারুণ রোমাঞ্চকর ব্যাপার!” আপনা থেকেই যেন মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

“ভীষণ!” মালা উঠে দাঁড়ান, “আমাদের সাহা ইনস্টিটিউটেরই দেবাশীষদা বই লিখেছেন তো ডার্ক ম্যাটার এর উপরে।”

জ্ঞান আহরণ ও সুযোগপ্রাপ্তি

লোভে লোভে অধ্যাপক দেবাশীষ মজুমদারের বইটা জোগাড় করলাম, ‘ডার্ক ম্যাটার: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন’। টেলর অ্যান্ড ফ্রান্সিসের সিআরসি প্রেসের প্রকাশনা। বড্ড কঠিন অঙ্ক! সে তো হবেই। পরে বহু পণ্ডিত পদার্থবিদের কাছে বইটির ভূয়সী প্রশংসা শুনেছি।

১৯০৪ সালে পদার্থবিদ লর্ড কেলভিনই মহাবিশ্বের কৃষ্ণকণিকার প্রথম হিসেব নিকেশ শুরু করেন। তাঁর ভাষায়, “নক্ষত্রদের মধ্যে অনেকেই, হয়তো বেশির ভাগেরই কৃষ্ণকলেবর (ডার্ক বডিজ়)।” ১৯৩২ সালে ডাচ জ্যোতির্বিদ জান হেনড্রিক ওর্ট আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের তারাগুলির গতিবেগের অসঙ্গতি থেকে সিদ্ধান্ত আসেন যে, এখানে নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য ভর লুকোনো আছে। কোমা ক্লাস্টারের মধ্যেকার আটটি গ্যালাক্সির মধ্যেকার ভর আর তাদের ঔজ্জ্বল্য পার্থক্যের অঙ্কের হিসেবের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখতে পান সুইটজ়ারল্যান্ডের বংশোদ্ভূত মার্কিন বিজ্ঞানী ফিৎজ জুইকি। এই ২০১৬ সালে ৮৮ বছর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন বিজ্ঞানী ভেরা রুবিন। ফিলাডেলফিয়ায় জন্মানো এই ইহুদি মেয়েটি সারা জীবন গ্যালাক্সির ‘রোটেশন কার্ভ’ বিশ্লেষণ করে গেছেন। তাঁদের গবেষণাতে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ‘ডার্ক ম্যাটার’-এর অস্তিত্ব।

কয়েক দিন পরে মালা আমার কাছে অভাবনীয় প্রস্তাব নিয়ে এলেন। ওঁদের যে আন্তর্জাতিক কোলাবোরেশন কানাডার স্নোল্যাবে কাজ করছে, সেখানে কিছু মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যার সমাধান দরকার। আমি কিছুটা সময় পিকো এক্সপেরিমেন্টের জন্য দিতে পারব কি না।

ব্যাপারটা বেড়ালকে মাছ খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করার মতো। জুড়ে গেলাম ওঁদের সঙ্গে।

‘প্রজেক্ট ইন ক্যানাডা টু সার্চ ফর সুপারসিমেট্রিক অবজেক্ট’ (পিকাসো) আর আমেরিকার ফার্মিল্যাবের ‘শিকাগোল্যাব অবজ়ারভেটরি ফর আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টিক্যাল ফিজ়িক্স’ (কোউপ) একযোগে কাজ করছে, পিকো এক্সপেরিমেন্টে। দুই দলের নামের দু’টি করে আদ্যক্ষর নিয়ে নাম দেওয়া হয়েছে পিকো। স্নোল্যাবের মাটির দু’কিলোমিটার নীচে বসানো হচ্ছে ৬০ লিটারের বাবল চেম্বার।

বাবল চেম্বারে সুপারহিটেড তরল থাকবে, মানে যে পদার্থ যে উষ্ণতায় গ্যাসীয় হওয়ার কথা তাকে উচ্চচাপে কাচের জারে তরল করে রাখা। আর ডার্ক ম্যাটারের অতি অল্প শক্তি বিমোচনেই ওই অস্থায়ী তরলে বুদবুদ তৈরি হবে।

ডার্ক ম্যাটার খোঁজ করার কিছু প্রত্যক্ষ পদ্ধতি আছে, আর আছে কিছু পরোক্ষ পদ্ধতি। সার্নের ‘লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার’ পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি অতি উচ্চ শক্তির পরিমণ্ডলে খোঁজা হচ্ছে ডার্ক ম্যাটার। এটি তৃতীয় পদ্ধতি।

ডার্ক ম্যাটার-এর প্রত্যক্ষ খোঁজের প্রয়াসে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণ প্রথম শুরু হল এই পিকাসো গবেষণায়। এই পদ্ধতিতে যাঁরা পরশপাথর খুঁজছেন, সেই খেপাদের এক দলের বিশ্বাস, ডার্ক ম্যাটার আসলে ‘উইকলি ইন্টারঅ্যাক্টিভ ম্যাসিভ পার্টিকল’ (উইম্প)। খুব ভারী কণা, কিন্তু খুব চাপা স্বভাবের। তাঁরা একটি নির্দিষ্ট শক্তিমাত্রার পট্টিতেই ডার্ক ম্যাটার খোঁজেন।

আর এক স্বপ্নপূরণ

স্নোল্যাবে সেই বাবল চেম্বারে বুদবুদ দেখার জন্য আছে অতি সূক্ষ্ম ক্যামেরা। ক্যামেরাকে পাঁচটি অক্ষে ঘুরিয়ে ঠিকঠাক ফোকাস করার জন্য ক্যামেরা মাউন্ট সিস্টেম। কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট দায়িত্ব পেল সেই ক্যামেরা মাউন্ট সিস্টেম তৈরির। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পুরাতন সম্পর্ক তো ছিলই, তার সঙ্গে যোগ হল এই ইঞ্জিনিয়ারিং কোলাবোরেশন।

এই পর্যায়ে ফার্মি ল্যাবের পদার্থবিদ মাইকেল ক্রিসলার আমাকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছিলেন। বিশ্বখ্যাত ওই পদার্থবিজ্ঞানী একেবারে আইটিআই পাশ করা দক্ষ ড্রাফ্টসম্যানের মতো নকশা করতেন। মেকানিকাল ডিজ়াইনের একাধিক সফটওয়্যার তাঁর নখের ডগায় ছিল। গ্রুপে তাঁর ডাক নাম ছিল মাইক। অনলাইন মিটিংগুলোয় আমার কখনও কখনও মাইকের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক অমায়িক আলোচনা চলত।

সাহা ইনস্টিটিউট-এর ওয়ার্কশপে সুদীপ্ত বর্মণ, রমেন জানা, সদানন্দ দত্ত, দেবাশীষ সেন, পার্থ কর্মকার আর সুপ্রিয় মণ্ডলের হাতে তৈরি হল প্রথম প্রোটোটাইপ। এই পর্যায়ে খুব বড় সহযোগিতা পেয়েছিলাম বিপিনবিহারী দে অ্যান্ড কম্পানি থেকে। বিপিনবাবুর নিজের নামেই কম্পানি। বৌবাজারে বনেদি বাড়ির ছেলে। বি এসসি পরীক্ষার ফল ভাল হয়নি। কিন্তু বিজ্ঞানের কাজ করার প্রবল ইচ্ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজের স্যরদের অনেকে আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতেন। ল্যাবের কাজের জন্য বাক্স করে কেউটে সাপ নিয়ে এসেছেন বার কয়েক বারুইপুরের বেদেপাড়া থেকে। তার পর এক দিন এক অধ্যাপকের প্রেরণাতেই মাইক্রোস্কোপ সারানোর কাজে হাত দিলেন। সেটাই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। তখন ওড়িশা সরকার ভুবনেশ্বরে জমি দিচ্ছিল শিল্প স্থাপনের। বিপিনবাবু অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরির কারখানা গড়ে তুললেন ভুবনেশ্বরের মঞ্চেশ্বরে। এক দিন তাঁর ‘ইউলাক্স’ ব্যান্ডের নাম সারা পৃথিবী জানল। বিপিনবাবু ক্যামেরা মাউন্ট সিস্টেমের সব থেকে জটিল অংশটি অসাধারণ ভাবে বানিয়ে দিলেন।

ভূ-অভ্যন্তর: ভারী জলের দিঘিতে ভেলায় ভাসমান ডিম্পল চৌহান। ডান দিকে, স্নোল্যাব পরীক্ষাগারে প্রবেশের আগে খনিগর্ভে।

ঠিকানার কাছাকাছি

কানাডার টরন্টো থেকে একটা ছোট্ট আদ্যিকালের বিমানে করে আমরা সাডবেরিতে পৌঁছেছিলাম। বিমানবন্দরেই ভাড়া পাওয়া যায় গাড়ি। যে কোনও দেশের ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকলেই দিয়ে দেবে। তেল ভরো, জিপিএস লাগাও আর রাস্তার ডান দিক দিয়ে চলো। এক সময় নিকেল উৎপাদনের কারণে পৃথিবীর অন্যতম দূষিত শহর হয়ে গিয়েছিল সাডবেরি। গাছপালা সব মরে গিয়েছিল, ঘাসও শুকনো হতে শুরু করেছিল, পাথরের গায়ে অ্যাসিডের কালো ছোপ। সেই সময় চাঁদে চলাচলের জন্য বানানো ‘লুনার ভিকেল’ পরীক্ষামূলক ভাবে চালানোর জন্য সাডবেরির নাম আসে। কারণ রুক্ষ, ঊষর আর অসমতল সাডবেরিই ছিল চন্দ্রপৃষ্ঠের নিকটতম পার্থিব নমুনা। কিন্তু আজ সাডবেরি একদম সবুজ। পাথরের কালো দাগও ধীরে ধীরে হালকা হচ্ছে। এই অসাধ্য সাধন করেছিল লরেন্সিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় আর স্কুলের ছাত্ররা। নিকেল কোম্পানিও প্রযুক্তিগত খোলনলচে বদলে ফেলতে বাধ্য হয়। সেটা আর এক চমকপ্রদ উপাখ্যান।

সাডবেরি বিমানবন্দর থেকে লাইভলিতে পৌঁছে দেখলাম, জিপিএস ‘কুইন্স হাউস’ দেখাচ্ছে না। বিমানবন্দরে তো ইন্টারনেট কানেকশন ছিল, তাই টনি নোবেলের ইমেলে পাঠানো ঠিকানাটা বার বার পড়লেও কাগজে লিখে রাখার কথা মাথায় আসেনি। মহা ফ্যাসাদে পড়লাম! সামনে একটা জ্বালানি নেওয়ার গ্যাস স্টেশন। গিয়ে দেখি, পাগড়ি পরে এক সর্দারজি বসে। আমাকে আর পায় কে! কিন্তু ভদ্রলোক অনেক ভেবেও কুইন্স হাউসের হদিস দিতে পারলেন না। গ্যাস স্টেশনের মধ্যেই একটা ছোট্ট ডিপার্টমেন্ট স্টোর। এক মাঝবয়সি ভদ্রমহিলা কিছু একটা কিনছিলেন। আমার অসহায় অবস্থা দেখে এগিয়ে এলেন। জিন্সের উপর স্লিভলেস টপ, সারা হাতে আর গলায় উল্কি। বাড়ির নাম শুনে বললেন, “ধুস! ওই নামে কোনও বাড়ি নেই।”

আমি মরিয়া, “আলবাত আছে। উডসাইড রোড না কী যেন... কিন্তু তুমি এত নিশ্চিত ভাবে নেই বলছ কেন?”

“এই লাইভলির গোড়াপত্তন থেকে আমি সব বাড়ি চিনি।”

“কী করো তুমি?”

“আমি ঠিকে কাজ করি। সব ক’টা বাড়িতে কখনও না কখনও কাজ করেছি। আমার থেকে ভাল আর কেউ জানে না। যাকগে যাক, তোমার বাড়ির মালিক করেটা কী? মাইনস-এ না মিল-এ?”

“আরে না, না। এটা একটা গেস্ট হাউস। ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা...”

“ওহ, তাই বলো। ৩৩৫ উডল্যান্ড অ্যাভিনিউ। গ্রেগরির বাড়িটা কিনেছে। কতগুলো চ্যাংড়া ছেলে-মেয়ে থাকে আর মাঝেমধ্যে দু’-এক জন বদরাগী বুড়োবুড়ি আসে। চলো চলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ও দিকেই আমি যাব।”

তার পরের মিনিট পনেরোয় বার কয়েক, “তেরা নাম কেয়া হ্যায় রে বাসন্তী?” হয়ে গেল। মায় বৈবাহিক জীবনের বঞ্চনা পর্যন্ত। আমার পরিত্রাতাটির নাম লুসি।

আমাকে কুইন্স হাউসে ঠিকঠাক নামিয়ে দিয়ে লুসি মিষ্টি হেসে বলল, “তুমি ক’দিন থাকবে?”

আমি বিরস বদনে বললাম, "বেশি দিন নয়।”

“ওটাই তো গন্ডগোল। এই জন্য এ বাড়ির কাজ ধরি না! যাক, রবিবার করে একটা ছুঁড়ি আসে ঘর পরিষ্কার করতে। ভাল থেকো।"

দরজার পাসওয়ার্ড টনি পাঠিয়েছিলেন। আর কোনও অসুবিধে হয়নি। গিয়েরমো নামে একটি মেক্সিকান ছাত্র কেবল নীচের তলায় ছিল। সেই রাত্রেই কুইন্স হাউসে এলেন টনি। রাত জমে গেল।

পিছিয়ে নেই আমাদের দেশও

ভারতে যাঁরা ডার্ক ম্যাটার সংক্রান্ত গবেষণা শুরু করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সাহা ইনস্টিটিউট-এর বিজ্ঞানী পীযূষপাণি ভট্টাচার্য অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

কতকটা স্নোল্যাবের মতোই ঝাড়খণ্ডের জাদুগোড়ায় তৈরি হয়েছে একটি ভূগর্ভস্থ পরীক্ষাগার। জাদুগোড়ায় আছে ইউরেনিয়ামের খনি। সেখানে সাহা ইনস্টিটিউট তৈরি করেছে ‘জাদুগোড়া আন্ডারগ্রাউন্ড সায়েন্স ল্যাবরেটরি’। শুরুতে অধ্যাপক সত্যজিৎ সাহা ছিলেন তার রূপকার। ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের এখনকার কর্ণধার, ড. অজিতকুমার মহান্তি ছিলেন তখন সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজ়িক্স-এর নির্দেশক। তাঁর উদ্যোগেই মাটির ৫৫৫ মিটার নীচে এমন ল্যাবরেটরি তৈরির ভাবনা। সেটা ছিল বড়সড় ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেঞ্জ। সাহা ইনস্টিটিউট-এর দুই ইঞ্জিনিয়ার, রাজকুমার সেনগুপ্ত, সৌমেন্দ্র পাল আর সেই সঙ্গে ইউরেনিয়াম করপোরেশন অব ইন্ডিয়া-র ইঞ্জিনিয়ারদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় নির্মিত হল ভারতের একমাত্র ভূগর্ভস্থ গবেষণাগারটি। আজ মালা দাশ এই গবেষণাগারের দায়িত্ব পেয়েছেন। অধ্যাপক মনোজ শরণ, তিলক ঘোষের মতো বিজ্ঞানীরা করোনা অতিমারির মধ্যেও মাটির নীচে গিয়ে লাগাতার গবেষণার কাজ করেছেন। ভাল ভাল গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে ভূগর্ভস্থ পরীক্ষাগারে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। সব ক’টি গবেষণা অবশ্য ‘কৃষ্ণ কণিকা’ খোঁজার নয়।

স্নোল্যাবের তুলনায় জাদুগোড়া আন্ডারগ্রাউন্ড ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা হয়তো অনেকটাই অপ্রতুল। কিন্তু পরাধীন দেশে এই অপ্রতুলতাই তো ভারতীয় বিজ্ঞানীদের জেদ আর উদ্যম শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন বা জগদীশচন্দ্র বসু কী সামান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে অসামান্য কাজ করেছিলেন। আর সেই স্বর্ণযুগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বাংলা, আরও স্পষ্ট ভাবে বললে এই কলকাতা মহানগর। আজ স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরে আবার কি সে-ইতিহাস ফিরে দেখার পালা?