তখনও কীর্তিনাশা পদ্মার গর্ভে নিজেকে বিসর্জন দেয়নি বিক্রমপুরের গাউপারা গ্রাম। তখনও সে সবুজ, ডগমগ। সেই গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবার মুনশি বাড়ি। মুনশি বাড়ির এক জনকে নিয়ে গাঁয়ের বড়ই কৌতূহল। তিনি এক পরি-পাওয়া লোক! যাঁকে জোছনা রাতে মাঠের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেত জিন! ভোরের আলোয় তাঁকে আবার পাওয়া যেত শিশির-ঝলমল ধানখেতের পাশের ঘাসে। দিব্যি আরামে শুয়ে আছেন। ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত হাসি আধফোটা হয়ে ঝুলে রয়েছে। যেন তিনি কিছু দেখে ফেলেছেন, যা অজ্ঞেয়, যা তিনি কাউকে বলে বুঝিয়ে উঠতে পারেননি রাতে। নিজেই তাই মজে রয়েছেন। তাঁর সেই ঘাসবিছানায় ছড়ানো থাকত কাঁচা লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি। এক অলৌকিক নির্জন স্বর্গ থেকে তিনি জেগে উঠতেন, আচমকা অতর্কিত অট্টহাস্য করে উঠতেন কখনও! তাঁর সেই হাসির মর্ম কেউ বুঝতে পারত না। আড়ালে ফিসফিস করে আলোচনা চলত। তিনি কিন্তু নির্বিকার। অপেক্ষা করতেন, আবার কখন চাঁদে ভাসবে চরাচর। অথবা বুড়ি হয়ে যাওয়া চাঁদ বেনোজলে ভেসে যাওয়ার পর গভীর নিশুতিতে তিনি বেরোবেন চুপি চুপি। কোনও জিনপরি এসে ডেকে নেবে তাঁকে। সেই সব রাতে চাঁদের আলোর নীচে নাকি অদ্ভুত প্রহরীরা ঘিরে থাকত মুনশি বাড়ির এই পরি-পাওয়া পূর্বপুরুষটিকে।

এই পরি-পাওয়া মানুষটির এক উত্তরপুরুষ, গাউপারা গ্রামের মুনশি বাড়ির দাশগুপ্ত পরিবারের সর্বানন্দ দাশগুপ্ত কার্যোপলক্ষে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে এলেন বরিশাল। অনেক পরে যাঁর বড় নাতির দৌলতে ধানসিড়ি নদীর দেশ বলে যে বরিশালকে চিনবে কবিতাভুবন। সর্বানন্দ সেখানেই বিবাহ করে থিতু হন। ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। হয়ে ওঠেন বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম যুগের নেতৃস্থানীয়। কালক্রমে তাঁর পৈতৃক গাউপারা গ্রাম জলে ভেসে যায়। কিন্তু সেই পরি-পাওয়া মানুষটির স্মৃতি জলে ভেসে গিয়েও যেন ফিরে ফিরে আসে। সর্বানন্দের দ্বিতীয় সন্তান সত্যানন্দ। যিনি শিশিরে স্নান করতে করতে অতি ভোরে ঔপনিষদিক শ্লোক শোনাতেন তাঁর ছেলেমেয়েদের। বিছানায় শুয়ে শুয়ে যা শুনতেন তাঁর বালক পুত্র জীবনানন্দ।

জীবনানন্দের বোন সুচরিতা দাশের জবানিতে, “সেই শিশির ঝরা ধানের গন্ধে ভরা হেমন্তের রাতে— গাছের পাতারা যখন হলুদ হয়ে এসেছে, জোনাকির আলোয় দূরের মাঠ বন যখন ঝিলমিল, তখন নতুন করে সেই পুরনো গল্পের পাণ্ডুলিপির আয়োজন চলছে আজ। আজ আর আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেই গল্পের নায়ক নন, তাঁরা জোছনা মোছা রাতে শিশিরে ধানের দুধে ভিজে ভিজে হাওয়ায় শরীরে স্বপ্নময় পরীদের হস্তগত, আজ যিনি, তিনি পৃথিবীর ভালবাসায় চিরতরে যতি টেনে স্বপ্নের পরীদের হাতে নিঃশেষে তুলে দিলেন নিজেকে, তাঁর শয্যায় কাঁচা লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি থাকবে না ছড়ানো, থাকবে তাঁর কাব্যে দূরতর সায়াহ্নের সমীপবর্তী সবুজার্দ্র দ্বীপের দারুচিনি লবঙ্গ এলাচের বনের রহস্যময় ধূসর ইশারা।”

সেই রহস্যময় ধূসর ইশারা, জীবনানন্দ এক অনন্ত কার্পেটের মতো আজও প্রসারিত করে যাচ্ছেন দিগন্ত ছাড়িয়ে আরও নতুন নতুন দিগন্তের দিকে।

*****

ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বব্যাপী ব্যবহারের যে যুগলক্ষণ আমরা টের পাচ্ছি প্রায় এক দশক ধরে, তারও বেশ কিছু আগে থেকেই একটি কথা খুবই কানে কানে ঘুরত প্রবীণ কবিতা-পাঠকদের মধ্যে। বাংলা কবিতা নাকি পাঠক হারাচ্ছে। ক্রমশ সে নির্জন ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ছে। এমনটাও মনে করা হয়েছিল, ক্রমশ মনোযোগ সঙ্কোচনশীল আজকের এই মনোভূমিতে, কবিতাশিল্পের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। কবিতা পাঠ, তা যে কোনও ভাষারই হোক না কেন, তা যে দীর্ঘ মনোযোগ এবং একাগ্রতা দাবি করে, তা দেওয়ার পাঠক-পাঠিকা কমে আসছে। সে বেছে নিচ্ছে অন্যান্য চটজলদি বিনোদন।

কিন্তু দেখা গেল, নতুন প্রযুক্তিমাধ্যমকে বাহন করে কবিতা লেখা হচ্ছে ভীমবেগে। সামাজিক মাধ্যম আসার ফলে কেউ কেউ নন, সকলেই আজ কবি! অজস্র নতুন বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশকরা কাগজের এই দুর্মূল্য সত্ত্বেও কবিতার বই ছাপছেন। বিভিন্ন বয়সের ক্রেতা তা কিনছেনও। অনলাইনে পড়ে ফেলা যাচ্ছে প্রাচীন কবির পঙ্ক্তি। এ সবের ভাল মন্দ দু’টি দিকই রয়েছে, কিন্তু সে আলোচনা আপাতত নিষ্প্রয়োজন।

উল্লেখ থাক এটুকুই যে, আজকের কৃত্রিম মেধার দিকে ক্রমশ হাত বাড়ানো সময়েও জীবনানন্দ দাশ খুবই প্রয়োজনীয় এবং অত্যাগসহন হয়েই রয়ে গিয়েছেন। তাঁর কবিতা এবং দীর্ঘ দিন ট্রাঙ্কবন্দি থাকা উপন্যাস-গল্প নিয়ে নতুন নতুন জানলা খোলার শব্দ কিছু কম শোনা যাচ্ছে না এই হেমন্তেও। নতুন সহস্রাব্দে যে সব কবি লিখতে এলেন, তাঁরাও কখনও না কখনও, ‘এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে, জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা’— অস্তিত্বের এই অনির্ণেয়তার দিকে সম্ভ্রম এবং বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়েছেন। কারণ জীবনানন্দ আজকের যুবক বা যুবতীটির অস্তিত্বের থেকেও, একেবারে বিচ্ছিন্ন কোনও মুহূর্ত তৈরি করেন না। বরং বিদ্যুতের মতো আহিত করেন অস্তিত্বের এমন প্রদেশ, যা সব সময় যুক্তির শাসন মানে না। যুক্তির ফাঁকের মধ্যে সে ঝাঁপ দেয়।

শুধু নির্জনতাই তাঁর কবিতার ভূষণ, এই অতিকথাটি এ বার সরিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে বলে মনে হয়। তিনি আজকের যুক্তিপরম্পরার বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মুচকি হাসি হেসে যান পাঠকের দিকে চেয়ে... আহা, ঠোঁটচাপা সেই রহস্যময় হাসিটি! তাঁকে ঘিরে তৈরি নির্জনতার মিথকে খানখান করে দেয় তাঁরই বর্ণিত মোটরকার গাড়লের মতো কেশে। অস্থির, জটিল, যুদ্ধের মুখে দাঁড়ানো সন্ত্রাসী সময়ের সামনে দাঁড়ানো সে যেন ক্যাকোফনি এক। তথ্যপ্রযুক্তির পরম বিস্ফোরণের পর প্রতি অণুমুহূর্তে আমাদের উপর কামানের গোলার মতো তথ্য, ছবি, টেক্সট এসে খুঁড়ে দেখার সময় ও প্রয়োজন দু’টিই কমিয়ে দিচ্ছে। তার থেকে বেরিয়ে এক উড়োনদীর দেশে নিয়ে যায় জীবনানন্দের কবিতা আজকের পাঠককেও। নিয়ে যাচ্ছে সেখানে, যেখানে ‘মহীনের ঘোড়াগুলি ঘাস খায় কার্তিকের জোছনার প্রান্তরে।’ সেইখানে ‘যেখানে হাড়হাভাতে ও হাড় এসে জলে/ মুখ দেখে যতদিন মুখ দেখা চলে।’

কিছু শেখার জন্য আর কবিতার কাছে যে যাওয়ার দরকার নেই, তার জন্য যে দুর্দমনীয় গণমাধ্যম এবং অজস্র ডিজিটাল মঞ্চ আঙুলের ডগায়, তা আমরা জেনে গিয়েছি। তবুও ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ অথবা ‘বনলতা সেন’ বা ‘সাতটি তারার তিমির’-এর সামনে গিয়ে আজও আহিত হচ্ছে কেন যুবক বা যুবতী পাঠক? আসলে ওই কবিতাবাহিত একটি স্পেল তাকে নিজের অস্তিত্বের নগ্ন মুহূর্ত, অসহায়তা, ভয়ের সামনে সটান দাঁড় করাচ্ছে। যে কোনও তাৎক্ষণিকতা, সমাজবিজ্ঞানের স্পর্শদূরত্বের গবেষণা, ক্রমশ রহস্য ঝরিয়ে ফেলা যৌনতার অবিশ্রান্ত উৎসবের থেকে বেরিয়ে আসা স্পেল। ‘অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো’তে তাঁর বাপ-দাদারা বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু আজকের পাঠকও জীবনানন্দে পৌঁছে দেখছেন, আলোর উৎস হতে অন্ধকারকে। যা তাঁর সমসাময়িক ক্ষত এবং স্বপ্নের মুখোমুখি দাঁড়ানোর মতোই। কোনও সার্চ এঞ্জিনে যাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। যা আসলে পাঠকের চেতনারই সম্প্রসারণ। জীবনানন্দের রেখে যাওয়া অজস্র অক্ষর ইশারা থেকে পাঠকের নিজস্ব নির্মাণের এক সূচনাপর্ব।

*****

আলোচনার এই পর্বে থমকে গিয়ে তাঁর ‘ইতিহাসযান’ কবিতার অংশটি নিজের মনে এক বার পড়ে দেখি। ‘সময় কোথাও/ পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন জেনে বিরচিত নয়, তবু/ সে তার বর্হিমুখ চেতনার দান সব দিয়ে গেছে বলে/ মনে হয়, এরপর আমাদের অন্তর্দীপ্ত হবার সময়।’

মনে রাখতে হবে, আজকের উন্মুখ পাঠক বা পাঠিকাটির কাছে কোনও খেলাই আর অজানা নয়। ভুবনায়নের ছোট্ট বারান্দাটিতে বসে পাশে কফির কাপ আর হাতে স্মার্টফোন নিয়ে পা দোলাচ্ছেন তিনি। তিনি ঘুরে এসেছেন দু’টি বিশ্বযুদ্ধ। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতা, বিপ্লব ও বোহেমিয়ানা, দিনবদলের আশা ও আশাভঙ্গ, দেশভাগ ও আজ পর্যন্ত গড়িয়ে চলা ধর্মীয় ঘৃণার আলকাতরা, কার্বনক্লান্ত বুড়ি পৃথিবীর মায়া। তিনি পেরিয়ে এসেছেন গুলাগ, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, ইজ়রায়েল-প্যালেস্টাইন, কেজিবি-সিয়া-র ঠান্ডা যুদ্ধ। হাজার বছর ধরে পথে হেঁটেছে সেই আগ্রহী পাঠক বা পাঠিকাটিও আজকের অনন্য প্রযুক্তির প্রসাদে। এ বার তার সময় এসেছে নিজের দিকে তাকানোর। ধ্বংস এবং সৃষ্টির বীজ ও দ্বন্দ্বকে নিজের ভিতর থেকে বুঝে নেওয়ার। অর্থাৎ ‘অন্তর্দীপ্ত’ হওয়ার। যাকে শঙ্খ ঘোষ জীবনানন্দ প্রসঙ্গেই ‘অন্তর্যানী’ নামে ডেকেছেন। আত্মার লেজুড় হয়ে থাকা হর্ষ ও বিষাদ, ধ্বংসের বীজ, কাম ও নিষ্ঠুরতা না জানলে আর বর্হিবিশ্ব তাঁকে নতুন করে কী দিতে পারবে?

জীবনানন্দের ‘মাল্যবান’ উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনাসূত্রে তাঁর ‘দণ্ডিত জীবনের সাক্ষ্য’ নিবন্ধে যে কথাগুলি বলছেন সাহিত্যিক রবিশংকর বল, “মানুষের জীবনের অনেক বড় বড় ঘটনা— সূর্য, চাঁদ, অনেকানেক গ্রহ, চারপাশের প্রকৃতি, ইতিহাস— সবই এসেছে বাংলা উপন্যাসে। কিন্তু মানব জীবনের একেবারে অণু-পরমাণু স্তরের— তার আকাঙ্ক্ষা-কামনা-স্বপ্নের যে বাস্তবতা, যাকে খালি চোখে দেখা যায় না, এমনকী অণুবীক্ষণেও ধরা যায় না সম্পূর্ণত, তাকেই আমরা দেখলাম জীবনানন্দের এই উপন্যাসে।... জীবনানন্দের রচনা এ কারণেই আমার কাছে বাংলা সাহিত্যের কোয়ান্টাম বিপ্লব, সে আমাকে আমার কাছেই ফিরতে বলে, ফিরে ফিরে দেখতে বলে আমার নিজের ভিতরেই, আমার স্বপ্ন-কামনা-আকাঙ্ক্ষার ভিতরে, যার স্বরূপ না বুঝলে আমি নিজেকে বুঝতে পারব না, কোনও সমাজদর্শন, রাজনৈতিক তত্ত্ব আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। অথচ আমার অস্তিত্বের এই কোয়ান্টাম জগৎ এখনও কত ধোঁয়াশা, যার বেশিরভাগ প্রশ্নেরই উত্তর আমরা জানি না, তাই আমরা দণ্ডিত হয়ে জীবনের শোভা দেখে যাই/ চারিদিকে মহাপুরুষের উক্তি কোলাহল করে।” এই সূত্রেই আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হচ্ছে নিবন্ধে। “এ সেই দণ্ড, যা আমাকে সবসময় মুখশ্রী থেকে মুখোশের কাছে নিয়ে যায়? নাকি এই দণ্ড একইসঙ্গে আমার সভ্যতাজাত, যে কেবলই আমাকে নিজের সব কথা লুকিয়ে রাখতে বলে, আমাকে জোসেফ কে বা রাসকলনিকভের নিয়তির দিকে ঠেলে দেয়।”

আজকের এই ছন্ন জটিল অনিশ্চিত সময়ে দাঁড়িয়ে বিশ্বব্যাপী মন্দা আর অসুখের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের মধ্যে বাস করে, অতীতের গ্রামজীবনের ছায়াঘেরা শহুরে কৌম জীবন থেকে নির্বাসিত একলা মানুষটির কানের কাছে এসে জীবনানন্দ ফিসফিস করে বলেন— নিজের কথা বলো। বলো সেই সব শীতরাতের কথা, যখন ‘আলো-অন্ধকার, সূর্য শিকরে বাজ, গণিকাগণ, উৎপলার অট্টহাসি, সমুদ্রশব্দ, রক্তশব্দ, অফুরন্ত শীত রাতের প্রবাহের রোল’ শোনা যায়।

এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে সঙ্কেত করেছেন কবি ও প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষ। জীবনানন্দের কবিতায়, উপন্যাসে গল্পে ‘সময়’ শব্দটি ঘুরেফিরে আসে। কিন্তু এই সময় কোন সময়? শঙ্খের কথায়, “আমরা বেঁচে আছি আমাদের সমকালীন অভিজ্ঞতার মধ্যে, এও এক সময় কিন্তু এ হল এক ব্যক্তিকাল। জীবনানন্দের শব্দ ব্যবহার করে বলা যায়, আরো একটু অন্তর্যানী হয়ে ওঠে যখন আমাদের মন, তখন এই ব্যক্তিকালকে দেখি অন্য একটা সময়ের মধ্যে ভাসমান, তাকে বলা যায় মানবকাল... সে হল এক ইতিহাস। কিন্তু আরো একটু অন্তর্যানী হলে তবেই শুধু অনুভব করা যায়, অনুভব করতে হয় বিশ্বজাগতিক অনাদ্যন্ত কালপ্রবাহের মধ্যে আমাদের বিম্ব অবস্থান— ভঙ্গুর, ভারাতুর, ভীতিময়, আবার একইসঙ্গে রঞ্জিত রহস্যাতুর রতিময়— আবার তার ধারক সেই প্রবাহ হল এক বিশ্বকাল।”

জীবনানন্দ এই তিনটি সময়ের মধ্যেই বসবাস করেন স্বচ্ছন্দে। নিবিষ্ট পাঠককেও করান। এবং উল্লেখযোগ্য তাঁর নিজেরই কথায়, ওই তিন কালের মধ্যে কেউই কাউকে ছাপিয়ে বিশেষ মুখ্য হয়ে ওঠে না। মহাবিশ্বের ইশারার থেকে উৎসারিত সময় চেতনার সঙ্গেই থাকে থ্যাঁতলানো ইঁদুরের অথবা লাশকাটা ঘরে শুয়ে থাকার তাৎক্ষণিকতা। এই তিন সময়ের মধ্যেই এই দণ্ডিত অস্তিত্বটির খেলা শেষ পর্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণও বটে। বড় ঘটনার কেন্দ্র থেকে তা কবিকে সরিয়ে নিয়ে যায় মার্জিনে। কারণ এই উন্মোচনের স্বর, ঘটনার কেন্দ্রে বসে বলা যায় না, কিনার থেকেই তা দেখতে ও বলতে হয়। এই কবির নবীন পাঠকও নিজের মতো করে জেনে যান, ‘আমরণ কেবলই বিপন্ন হয়ে চলে/ তার পর যে বিপদ আসে/ জানি/ হৃদয়ঙ্গম করার জিনিস,/ এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।’ সে ঘুমিয়ে পড়ার আগে জেগে ওঠে ‘অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।’

*****

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে ‘পরিচয়’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ‘আধুনিক কবিতা’ শব্দদ্বয় যে এর পর হয়ে উঠবে শঙ্কর-জয়কিষাণ, বা লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলালের মতোই অবিচ্ছেদ্য! বস্তুত সেই প্রবন্ধটিতেই নির্দেশ পাওয়া গেল যে, ঐতিহ্য এবং সমসময়ের সচেতনার মধ্যে সংযোগ বিরোধ দ্বন্দ্ব ও সংরাগে বাংলা কবিতার সিদ্ধি। এই সময়েই প্রকাশিত হল, ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’ সঙ্কলনগ্রন্থটি। সম্পাদক আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই নাম থেকেই ‘আধুনিক কবিতা’ নামটি পাকাপোক্ত হয়ে গেল। আজও যা বহমান, আধুনিকতার মাত্রা, স্তর এবং লক্ষণের পরিবর্তন সত্ত্বেও।

সম্পাদকদ্বয় আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ দু’টি পৃথক ভূমিকায় তৎপর হয়েছিলেন আধুনিকতার চরিত্র ও যুগলক্ষণ বোঝাতে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, ওই বইয়ে দুই সম্পাদকের আলোচনাতেই উল্লেখযোগ্য ভাবে বাইরে (মার্জিনের) থেকে গিয়েছেন জীবনানন্দ দাশ, যাঁর কবিতা থেকেই কিনা স্বাধীনতা-পরবর্তী কাব্যস্বর নির্ণীত হয় আজ। জীবনানন্দের কবিতাকে কোনও ফ্রেমেই বাঁধানো সম্ভব হয়নি তখন। ওই বইয়ের প্রথম প্রকাশের চোদ্দো বছর পরে আধুনিক বাংলা কবিতার নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায়। রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিতা তত ক্ষণে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক বিতর্ক, স্বাধীনতার স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গ, মননধর্মিতার মতো চিহ্নগুলি ক্রমশ ফুটে উঠছে কবিতার ত্বকে। সেখানে সগৌরবে জায়গা করে নিয়েছেন জীবনানন্দ।

জীবনানন্দের কাব্যজীবনের আঁতুড়ঘর, বাল্য, কৈশোর ও যৌবন, পরিণত মননের বেলা অবেলা কালবেলাকে একটু দেখে নিতে হবে এখন। পৃথিবীব্যাপী মহাসমর করাল মুখ দেখাচ্ছে, ভারতের আকাশে নেমে এসেছে মন্বন্তরের ছায়া। এই মিশ্র অভিঘাত, এই সময়ের কবিতাকে কম বেশি প্রভাবিত করেছে। চল্লিশের দশকের কবিদের একটা বৃহৎ অংশকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে রাজনীতিতে। আবার এই বৃহৎ অংশের বৃহৎ অংশকে চুম্বকের মতো টেনেছে বামপন্থী রাজনীতি।

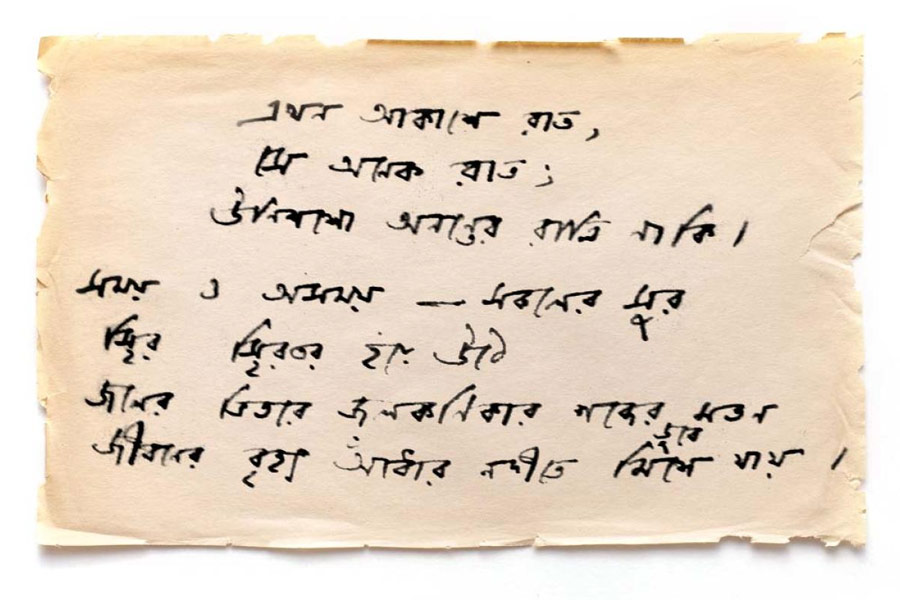

১৯৪০-এর গোড়ায় অর্থাৎ স্বাধীনতার সাত বছর আগে জগদীশ ভট্টাচার্যকে তাঁর পত্রিকা ‘বৈজয়ন্তী’র প্রাপ্তি জানিয়ে জীবনানন্দ লিখেছিলেন, “আজকালকার হৃদয়হীন দলাদলির দিনে আপনারা নিজের বুকের উপর হাত রেখে সাহিত্যবিচার করতে সচেষ্ট দেখে আমি প্রীত হয়েছি।” ১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর দেশপ্রিয় পার্কের কাছে বালিগঞ্জমুখী একটি ট্রামের ধাক্কায় গুরুতর ভাবে আহত হওয়ার আগে পর্যন্ত জীবনকালে সাতখানি কাব্যগ্রন্থে সাকুল্যে ১৬২টি কবিতা জীবনানন্দ গ্রন্থবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। ১৯৬১-তে তাঁর নতুন বই প্রকাশিত হচ্ছে, ‘বেলা অবেলা কালবেলা’। যার মুখপাতে অশোকানন্দ লেখেন, ১৯৩৪ থেকে ১৯৫০-এর কবিতা নিয়ে কবি নিজেই পাণ্ডুলিপি তৈরি করে গিয়েছিলেন এবং গ্রন্থনামটিও নিজের দেওয়া। আগের বা মধ্যকালের লেখা থাকলেও ‘সাতটি তারার তিমির’-এর উত্তরপর্বের কাব্য পরিণাম রয়েছে এতে। আরও আট বছর পরে ১৯৬৯-এ সিগনেট প্রেস মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘মহাপৃথিবী’র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই বইতে থাকে নতুন কবিতা। বাংলা কবিতার পঁচাত্তর বছরের যাত্রাপথের এই উৎসস্থল যে এখনও শুকিয়ে যায়নি, তা এই গ্রন্থের কবিতা থেকে বোঝা সম্ভব।

*****

‘পালক’, ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’, ‘বনলতা সেন’, ‘মহাপৃথিবী’ পার হয়ে ‘সাতটি তারার তিমির’-এ পৌঁছলেন জীবনানন্দ। স্বাধীনতার বয়স তখন এক। এক মহাঘোর সময়ের কবিতা সঙ্কলিত হল এই পরম আশ্চর্য গ্রন্থটিতে। অন্ধকার থেকে মানবচেতনার আলো খুঁজতে একটি নিষ্কম্প প্রদীপ হাতে লেখা হল এই বই। আধুনিক মানুষের নিজের অর্জন করা ব্যর্থতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালি থেকে উঠে দাঁড়াল অক্ষর— ‘আমাদের হাড়ে এক নির্ধুম আনন্দ আছে জেনে/ পঙ্কিল সময়স্রোতে চলিতেছি ভেসে।’ সময়-যন্ত্রণাকে শনাক্ত করে এঁকে ফেললেন জীবনানন্দ। মোটরকারের গাড়ল-কাশির কথা আগেই বলা হয়েছে। আমরা লিবিয়ার অরণ্যসদৃশ এক কলকাতার ছবি এ বার পাচ্ছি। ‘রাত্রি’ কবিতায় হাইড্র্যান্ট এবং কুষ্ঠরোগী এই দুই প্রতীকের মাধ্যমে চিরপ্রশান্তির জগৎকে ভয়াবহ ধাক্কা দিলেন তিনি, যে প্রশান্তি বয়ে এসেছিল বিগত শতকের নবজাগরণ থেকে।

আর সেই ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যগ্রন্থে বাংলা কবিতার এমন এক শীর্ষবিন্দু রচনা করলেন এই কবি, যা তার আগে পর্যন্ত সম্ভব ছিল না। মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে এক পিরামিড গড়লেন যেন। হাহাকার থেকে ঠোঁট-টেপা এক নৈঃশব্দ্যে পৌঁছলেন যেন। সেই বহমান পঙ্কিল সময়ের গরল আর অমা ভিতরে নিয়ে, কলকাতা শহরের নিশি-চলচ্চিত্র অক্ষরবৃত্তে ঢালাই করলেন যেন। যেখানে সুস্থতা নেই, লাবণ্য নেই, বিকার আছে। মায়াবী গ্যাস-বালবের অস্পষ্ট আলোয় ফিয়ার্স লেন, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে পৌঁছল তাঁর কবিতা। বহু অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং বাইরে থেকে আসা নারী, যারা গলিত হতে হতেও উর্বশী হয়ে থেকে যেত সেই কলকাতায়। শিকার ও শিকারীর পারস্পরিক উত্তেজনায়, শ্বাসাঘাতে ভরে উঠছে তখন বাংলা কবিতা তাঁর হাতে।

জীবনানন্দের চল্লিশ দশকের কলকাতার সঙ্গে উনিশ শতকীয় প্যারিসের হয়তো কিছু সাদৃশ্য ছিল। কলকাতা তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে কসমোপলিটান। কিছু উজবুক ভাগ্যান্বেষী, কতিপয় সন্দেহভাজন অন্যদেশি, বেশ কিছু আমেরিকান সেনার গোলমেলে উপস্থিতিতে এই শহর জীবনানন্দকে অন্য রকম সন্দর্ভের সন্ধান দিল যা তাঁর পূর্ববঙ্গের মফস্সল বরিশাল অর্থাৎ ‘রূপসী বাংলা’-র নয়। বরিশালে তাঁর স্থায়ী আশ্রয় ও গৃহ ছিল, কিন্তু কলকাতায় তাঁর আশ্রয় কখনও উত্তরের মেসবাড়িতে কখনও দক্ষিণের ভাড়াবাড়িতে।

সত্যজিৎ রায় যে ভাবে লীলাকে কলকাতা শহর দিয়ে প্রতিস্থাপিত করেছেন ‘অপরাজিত’তে, জীবনানন্দের শহর সে রকম নয়। তা আলোকপ্রাপ্তির বহু দূরে; এক ধরনের নিরবচ্ছিন্ন ভীতিতরঙ্গ। উপনিষদ বলেছিল অমৃতময় প্রবাহের কথা। কিন্তু জীবননান্দ বললেন, রণদর্পী অ্যাটিলা থেকে মুসোলিনি হিটলার তোজো-র যাত্রাপথের কথা। বললেন, সভ্যতার শত্রু এবং পণ্য হয়ে যাওয়া নারীদের কথা, ফিরিঙ্গি যুবক ও লোল নিগ্রোর কামকলা। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৫ সালের সার্বিক নগরপতনের সামনে দাঁড়িয়ে জীবনানন্দ রাত্রির আঁধারের জান্তবতাকে দেখলেন। ‘কবিতার কথা’ গ্রন্থের ‘সত্য বিশ্বাস ও কবিতা’ প্রবন্ধে বললেন, “সে রকম বিপ্লব পৃথিবীর কোনো জায়গায় এক আধটা ঘটে থাকলেও তারাও খুব ভালো করে শেষরক্ষা করতে পারে নি...আমরা এখনো কোনো বিপ্লবের যুগে বাস করছি না...।”

আর তাই শহর হয়ে উঠছে লিবিয়ার জঙ্গলের মতো, রাস্তা হয়ে উঠছে খোলা হাইড্র্যান্ট। এই বিপুল অন্ধকার পাঁজরে নিয়ে ভাষার এক অনন্য শতজল ঝরনার ধ্বনি শোনাতে লাগলেন তিনি। যে ভাষা নির্মমতার ভাষা, কখনও নৈঃশব্দ্যেরও। লোরকার যেমন নিউ ইয়র্ক, বোদল্যেয়রের প্যারিস, দান্তের ইনফার্নো— তেমনই জীবনানন্দের কলকাতাকে আমরা মুখর হয়ে উঠতে দেখলাম এই বইয়ে। এমন এক শহর তিনি লিখলেন, যা তাঁর সমকালীন অ-পশ্চিমি দুনিয়ায় কেউই লেখেননি। ‘হৃদয়, অনেক বড়ো বড়ো শহর দেখছো তুমি’— এই শহর এক উত্থিত ভীতিতরঙ্গ; কোনও নির্দিষ্ট ভূগোল নয়, বাস্তব-অতিরিক্ত এক পরিবেশ তিনি গড়ে তুললেন।

‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যগ্রন্থে ‘বিভিন্ন কোরাস’ কবিতায় জীবনানন্দ বলছেন, “বিকেলের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নরনারী/ চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে/ খণ্ডহীন মণ্ডলের মতো বেলোয়ারি।” জীবনানন্দ এই সব ‘জীর্ণ নরনারী’দের সূর্য এবং সূর্যোদয়-শাসিত জীবনের গল্প বলতে গিয়ে ক্রমশ বুঝতে পারলেন যে, প্রবাহিত অন্ধকারকে বাদ রেখে মানব গল্পের কোনও সার্থকতা নেই। কবি জহর সেনমজুমদার তাঁর ‘বাংলা কবিতা: মেজাজ ও মনোবীজ’ গ্রন্থে আলোচনা প্রসঙ্গে বলছেন, এই অনিবার্য ঘুম এবং জাগরণ হয়ে উঠছে তাঁর সৃষ্টির দ্বন্দ্ব। অনুভবের প্রক্রিয়ায় বার বার পাশাপাশি এসে দাঁড়াচ্ছে তারা। আধুনিক সমাজের ভাঁড় বিদ্রোহ, নষ্ট শসা চালকুমড়োর পরিণতি যে জীবনের, সেখানে ঘুমকে তিনি বার বার ব্যবহার করেছেন অস্ত্র হিসাবে। তাঁর কবিতায় ‘রক্তিম গির্জার মুণ্ড’ দেখতে পাই যার অন্তরালে রয়েছে লাশকাটা ঘরের সেই ভয়াবহ ঘুমের আমন্ত্রণ। থেকে যাচ্ছে পেঁচার জাগরণ, সতর্কতার উষ্ণ অনুরাগ। মৃতের গল্প শোনাতে শোনাতে জীবনানন্দ পেয়ে যাচ্ছেন জীবনের প্রচুর ভাঁড়ারের সন্ধান। চার পাশে আবছায়া নৃমুণ্ড, নরকের মেঘ, শাঁখচুন্নি ভিখারির তুড়ি। এই সবের মধ্যে আধো জাগরণের মতো তাঁকে দু’দণ্ড শান্তি দিচ্ছে নাটোরের বনলতা সেন! এই মহাপৃথিবীতে জীবনানন্দ নিজের সত্তার দিকে ফিরে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হন, “অনেক গহন ক্ষতি/ আমাদের ক্লান্ত ক’রে দিয়ে গেছে— হারায়েছি আনন্দের গতি;/ ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান— এই বর্তমান/ হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের— বেদনার আমরা সন্তান?”

*****

সত্তর বছর আগের এক হেমন্তসন্ধ্যায় নিয়তিতাড়িত একটি ট্রাম রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ঘাস চিরে এগিয়ে এসেছিল। দেশপ্রিয় পার্ক পেরিয়ে হঠাৎই সে রূপান্তরিত হয় ইতিহাসযানে। প্রাবন্ধিক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় লেখেন, “...এ ভাবে এক দিন দিনাবসানে এক রেস্তোরাঁয় জঁ ককতোর অরফিউস জিজ্ঞেস করেছিলেন— ‘আমার কী করা উচিত? আমি কি মারপিট শুরু করব?’ একজন ভক্ত সবিনয়ে অনুরোধ করে— ‘বিস্মিত কর আমাদের।’ জীবনানন্দ ‘শেলী কাফে’র সামনে কিয়স্কের পাশে থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে পড়ে থেকে আমাদের বিস্মিত করে রেখে গেলেন চিরদিনের মতো। লেখক সত্যবাদী, সত্যনিষ্ঠ, কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী নন। আমার মনে হয় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মতোই স্বর্গাভিযান তাঁর। যখন যুধিষ্ঠির পাশা খেলায়, তখন তিনি মোহে আচ্ছন্ন। ভাষাশিল্পীও সে রকম শাপগ্রস্ত। সত্য

আর নিয়তি, বলা ভাল, মৃত্যু আর স্বপ্নের মধ্যে ভূতগ্রস্ত তিনি সর্বনাশের আশায়

চেয়ে থাকেন।”

জীবনানন্দের শ্মশানযাত্রীদের মধ্যে এক জন, কবি অরবিন্দ গুহ লিখেছিলেন, শ্মশানে যাওয়ার পথেই নাকি পড়েছিল সেই জায়গাটি, যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ট্রামলাইনের সেই জায়গা জুড়ে ঘাস— শান বাঁধানো কলকাতায় তাঁর মৃত্যুর মঞ্চ প্রস্তুত করেছিল। যে ঘাসের প্রতি তাঁর টান ছিল আমরণ। দমফাটা অট্টহাসি ঠোঁটে চেপে শুয়ে, পরি-পাওয়া তাঁর পূর্বপুরুষের মতো যেখানে তিনি শুয়ে ছিলেন হেমন্তের রাতে। যেখানে হাজার বছর খেলা করছে অন্ধকারে। জোনাকির মতো।

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)