শক্তিকুমার বলে ডাকতেন

আমার বাবা বার করেছিলেন তাঁর প্রথম কবিতার বই। দুই জনের প্রবল বন্ধুত্ব, রসিকতার ছলে নিজের নামটা আমাকে ধার দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি ডুয়ার্সে, মংপুতে। চিনিয়েছিলেন অনেক অজানা লতাপাতা। আজই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ৮৬তম জন্মদিন।কবি পরিচয় ছাপিয়ে ব্যক্তি মানুষটাকে কিছুটা দেখার সুযোগ পেয়েছে। এই সৌভাগ্য আমার হয়েছিল পিতৃসূত্রে— দেবকুমার বসু শুধু কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকই ছিলেন না, আজীবন ছিলেন তাঁর অভিভাবকের মতো!

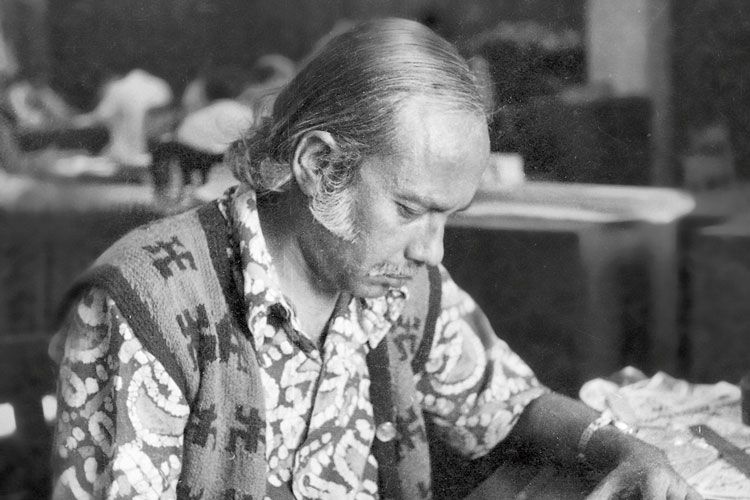

লেখায় মগ্ন শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

প্রবালকুমার বসু

আমাদের প্রজন্মের আমিই বোধহয় বিরলতম সৌভাগ্যের অধিকারী যে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে দেখেছে, সঙ্গ করেছে— তাঁর কবি পরিচয় না জেনেই। কবি পরিচয় ছাপিয়ে ব্যক্তি মানুষটাকে কিছুটা দেখার সুযোগ পেয়েছে। এই সৌভাগ্য আমার হয়েছিল পিতৃসূত্রে— দেবকুমার বসু শুধু কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকই ছিলেন না, আজীবন ছিলেন তাঁর অভিভাবকের মতো!

গ্রন্থজগৎ-এর (যে প্রকাশনা থেকে কবির প্রথম বই প্রকাশ পায়) শেষ পর্যায়ে স্কুল ছুটি থাকলে মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে আমি যেতাম। একমুখ দাড়ি আর গোল চশমা পরা অল্পবয়সি এক জনকে দেখতাম হঠাৎ হঠাৎ আসতেন, আর এসেই কী সব দাবিদাওয়া নিয়ে হুলুস্থুল পাকাতেন। দাবিদাওয়া বলতে ছিল কিছু ছবি আঁকিয়ে নেওয়া। পরবর্তী সময়ে মনে হয়েছে ছবিগুলো ছিল ওঁর সম্পাদিত ‘কবিতা সাপ্তাহিকী’র প্রচ্ছদের। গ্রন্থজগতে বসে দেবব্রত মুখোপাধ্যায় এঁকে দিতেন সেই সব ছবি। ওঁর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে যায় সেই সময় থেকেই।

এই ভাব আরও দীর্ঘায়িত হয় দিঘা বেড়াতে গিয়ে। ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি একসঙ্গে দিঘা বেড়াতে গিয়েছিলাম প্রায় দিন পনেরোর জন্য। বাবা-মা ছাড়া সঙ্গে ছিলেন কবি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, জাদুকর এ সি সরকার ও আরও কেউ কেউ। সেই সময় আমাকে কাঁধে করে সমুদ্রে নামা ওঁর রুটিন হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিটির সম্পর্কে কিছু না জেনে সেই বালক বয়সে তাঁর ব্যবহারে এতটাই আবিষ্ট হয়েছিলাম যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, আমরা নাম বদল করে ফেলি না কেন? এর পর কলকাতায় ফিরে আমার কৈশোর প্রাপ্তির আগে অবধি দীর্ঘ দিন আমি ওঁকে ডাকতাম ‘প্রবালকাকা’ বলে আর উনি আমাকে ‘শক্তিকুমার’।

সবান্ধব: জুন ১৯৬৭। বাঁ দিক থেকে গৌরাঙ্গ ভৌমিক, দেবকুমার বসু, সম্রাট সেন ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সামনের শিশুটি লেখক

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে আমার চেনা শুরু আরও পর থেকে। তখন ক্লাস সেভেন বা এইটে পড়ি। স্কুলে একটি ছেলে, যে নিজেকে বেশ বিজ্ঞ বলে জাহির করত, তার ব্যাগে আবিষ্কার করি একটা বই— ‘হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান’— যার লেখককে আমি ‘শক্তিকাকা’ বলে ডাকি। ছেলেটিকে সেই কথা জানাতে সে বিশ্বাসই করতে চায় না, যে তার সহপাঠী শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে শুধু যে চেনেই তা নয়, কাকা বলে ডাকে। এই ঘটনায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা পড়ার প্রতি আমার আগ্রহ জন্মায়। আমার এত চেনা এক জনের লেখা আমার সহপাঠী পড়ে, অথচ আমি পড়িনি!

এখান থেকেই আমার কবিতা পড়ার শুরু। স্কুলপাঠ্যের বাইরে, রবীন্দ্রনাথের বাইরে যাঁর কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে এক জন পাঠক হয়ে উঠতে চেষ্টা করলাম, তিনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে বন্ডেল রোড থেকে বেকবাগান অঞ্চলে কর্নেল বিশ্বাস রোডে উঠে আসেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তখনই তিনি কিংবদন্তি। তাঁকে নিয়ে নানান গল্পকথা লোকের মুখে মুখে। তাঁকে বাড়িতে গেলে পাওয়া যায় না, অফিসে গেলেও না, বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে বাড়ির লোককে না জানিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে যান। যদিও আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অন্য রকম। এক দিন নেহাতই কৌতূহলবশত জানতে চেয়েছিলাম তাঁর প্রথম কবিতার বইয়ের প্রকাশকের কাছে: তিনি বরাবরই কি এই রকম ছিলেন? হেসে পিতৃদেব জানিয়েছিলেন, ওঁর প্রথম কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি দিয়েছিলেন ১৯৫৮ সালের অগস্ট মাসে, আর সেটা বই হয়ে বেরোয় ১৯৬১ সালের গোড়ায়। সে এক মজার বিরল ঘটনা।

পাণ্ডুলিপি দিয়ে যে তরুণ কবি চলে গেলেন, তার পর তাঁকে আর ধরাই যায় না। প্রকাশককে এক ফুটপাত দিয়ে আসতে দেখলে অন্য ফুটপাতে চলে যান শক্তি। প্রায় মাস ছয়েক বাদে যখন ধরা গেল, জিজ্ঞেস করা হল, প্রুফ দেখে দিচ্ছ না, বই প্রকাশ পাবে কী করে? তখন লেটার প্রেস, এক বার কম্পোজ় হয়ে গেলে বই ছাপা না হওয়া অবধি ভাঙা যায় না। কবি জানালেন, তিনি প্রেসে গিয়ে প্রুফ দেখে দিয়ে এসেছেন আর বইয়ের নাম ঠিক করে দিয়েছেন ‘নিকষিত হেম’। প্রচ্ছদের জন্য বলে দিয়েছেন তাঁর বন্ধু দুলু অর্থাৎ পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়কে। দিন দুয়েকের মধ্যে সেই প্রচ্ছদও তৈরি করে দিয়ে গেলেন শিল্পী।

এর কয়েক দিন পরে প্রেসের মালিক এসে হাজির। একরাশ বিরক্তি নিয়ে জানালেন, এই ভাবে প্রুফ দেখলে বই কোনও দিন শেষ হবে কি? কত বারই বা কম্পোজ় করা আর ভাঙা যায়? বইয়ের অর্ধেকের বেশি কবিতা বাদ দিয়ে সব নতুন কবিতা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন তিনি। যাই হোক, আবার নতুন করে কম্পোজ় করার পর প্রুফ দেখতে দেওয়া হল কবিকে। এ বার প্রুফ দেখে ফেরত দেওয়ার সময় দেখা গেল বইয়ের নাম গিয়েছে পাল্টে। ‘নিকষিত হেম’ পাল্টে ‘কেলাসিত স্ফটিক’। এ দিকে প্রচ্ছদ ব্লক হতে চলে গেছে। সব শুনে শক্তি বললেন, ঠিক আছে, ও আমি দুলুকে ম্যানেজ করে নেব। সত্যি সত্যিই ম্যানেজ করে নিয়েছিলেন। কিছু দিন পর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় ‘কেলাসিত স্ফটিক’-এর মলাট আর তার ব্লক নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু এখানেই গল্পের শেষ নয়। বই যখন ছাপতে যাবে, ঠিক তার আগে কবি এসে বললেন, নামটা আর এক বার পাল্টাব। হয়তো তিনি জানতেন, প্রকাশক প্রশ্রয় দেবেনই। এ বার নাম হল ‘হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য’। আবার পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়কে ধরা, আবার প্রচ্ছদের ছবি করানো।

আসলে শুরু থেকেই সকলের ভালবাসা আর প্রশ্রয় পেয়েছিলেন তিনি।

সম্ভবত ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি অবধি কর্নেল বিশ্বাস রোডের বাড়িতে ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। নিজের কিছু লেখা জমে গেলে এক-এক দিন সকালবেলায় পৌঁছে যেতাম ওঁর বাড়িতে। হয়তো কখনও গিয়ে দেখেছি উনি নেই, ফেরেননি কয়েক দিন, কিন্তু বেশির ভাগ দিন পেয়েই যেতাম। কবিতা দেখতে গিয়ে কয়েকটা শব্দ হয়তো এ দিক-ও দিক করে দিলেন, অথবা মধ্যিখানে একটা শব্দ বসিয়ে দিলেন, যাতে কবিতাটার মধ্যে একটা আলাদা গতি আসে। অথবা কোনও অন্ত্যমিলে লেখা কবিতার শেষ পঙ্ক্তিতে এসে ভেঙে দিলেন অন্ত্যমিল, যে উদাহরণ ওঁর নিজের কবিতাতেই রয়েছে ভূরি ভূরি। হয়তো কোনও লেখায় রয়েছে ‘ভিতর’ শব্দটি, সেটি বদলিয়ে ‘অন্তরীক্ষ’ করলেন। ‘ভিতর’ বলতে যতটা ভিতর বোঝায়, ‘অন্তরীক্ষ’ যেন আরও অনেক গভীর। পরবর্তী সময়ে ভেবে অবাক হয়েছি, কতটা মমতা ও স্নেহ থাকলে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো এক জন কবি, যখনই গিয়েছি একটুও বিরক্ত না হয়ে আমার সদ্য-লেখা কবিতা পড়ে দেখতে মনোনিবেশ করেছেন।

এক বার এইচএমভি থেকে বাংলা কবিতার পাঠ ও আবৃত্তির লং প্লেয়িং রেকর্ড প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। পরিকল্পনাটা ছিল এমন, এক দিকে কবিরা কবিতা পাঠ করবেন, অন্য দিকে কবিতা আবৃত্তি করবেন আবৃত্তিকারেরা। একই কবিতা নয়, ভিন্ন কবিতা। এক দিন সন্ধেবেলায় কর্নেল বিশ্বাস রোডের বাড়িতে গিয়ে দেখি, সেখানে কাজী সব্যসাচী উপস্থিত। ওঁর সম্পর্কে যাঁরা অবহিত তাঁরা জানেন, তিনি ছিলেন যেমন সু-আবৃত্তিকার তেমনই ব্যক্তিত্বময়। আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম, কে কোন কবিতা পড়বেন তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সঙ্গে পানাহারের আয়োজনও রয়েছে। সব্যসাচীর ইচ্ছে ‘আনন্দ ভৈরবী’ কবিতাটি আবৃত্তি করেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে এই কবিতাটির পাঠ কেউ শুনলে তা ভোলার কথা নয়। যে গুটিকয়েক লেখা কবির মুখস্থ ছিল, বিভিন্ন কবিতার আসরে পড়তেন, এই কবিতাটি তার অন্যতম। সব্যসাচী কবিতাটি পাঠ করলেন, শুনে কবি বললেন, কিছু হয়নি। তার পর নিজে পাঠ করে শোনালেন, বললেন, এই ভাবে পড়। সব্যসাচীর প্রবল ব্যক্তিত্ব দেখলাম কবি শক্তির সামনে সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে, তিনি কবির মতো করেই আবৃত্তি করলেন কবিতা। রেকর্ডিংয়ের সময়ও একই ভাবে আবৃত্তি করেছিলেন সব্যসাচী।

পারিবারিক সূত্রে কবি শক্তির সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি বিস্তর। কখনও আমরা দুটো পরিবার, অর্থাৎ বাবা-মা, মীনাক্ষী কাকিমা, বাবুই, তাতার। কখনও বা আমাদের সঙ্গে কবি একা। কত যে গাছপালা, ফুল চিনতেন তিনি! তারকেশ্বরের কাছে আটঘড়া গ্রামে, যেখানে বড় হয়েছিলেন, সেখানে গিয়েছিলাম দুটো পরিবার একসঙ্গে। ভোরবেলায় আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন গ্রাম দেখাতে। কত অযত্নে ফুটে থাকা ফুল, আগাছার মতো বেড়ে ওঠা গাছ নাম ধরে ধরে চিনিয়ে দিচ্ছিলেন আমাকে। এই সব গাছ আর ফুলের কথাই তো ওঁর কবিতায় পড়েছি। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় প্রকৃতি সম্ভারের এই ব্যবহার জীবনানন্দ ছাড়া ওঁর মতো আর কেউ করেননি।

জলপাইগুড়িতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় কয়েক বার আমাদের হস্টেলে এসেছেন। আমার সহপাঠী বন্ধুরা ঘিরে ধরেছে তাঁকে, হস্টেলে যে পানীয়ের আয়োজনও থাকে, অত্যন্ত বিনীত ভাবে সেই ইঙ্গিতও দিয়েছে দু-এক জন। এ সব উপেক্ষা করে তখন তিনি স্নেহশীল পিতৃব্য। আমার বন্ধুদের আবদার রাখতে একের পর এক কবিতা পড়ে শুনিয়েছেন। এক বার হস্টেলে রাত্রিবাসের পর সকালে বললেন, চল তোকে ডুয়ার্স চেনাই, একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বেশকে ফোন করলে হয়। কোথাও থেকে ফোন করা যাবে? ১৯৮১-৮২ সালে চট করে কোথাও ফোন পাওয়া যেত না। ক্যাম্পাসে কলেজের প্রিন্সিপাল একাই থাকেন, তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে দেখে তো ভদ্রলোকের বিস্ময়ের শেষ নেই। ফোন তো হলই, সঙ্গে জলখাবারও।

সর্বেশকে পাওয়া গেল। সর্বেশ মানে সর্বেশ চন্দ, জলপাইগুড়ির সেই সময়ে দাপুটে এসপি। তাঁকে প্রায় আদেশের সুরে বললেন, একটা গাড়ি চাই, গয়েরকাটা যাব।

আর কোনও জঙ্গল-বাংলো ব্যবস্থা করে দাও, রাত্রে থাকব। এই যে বলা, এর মধ্যে কোথায় একটা জোর ছিল, ভালবাসার জোর। এই জোর দিয়েই তিনি প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। আশপাশের মানুষজনও প্রশ্রয় দিতেন এই জোরকে। এর জন্য ওঁকে কখনও রাজনৈতিক দলের আশ্রয় নিতে হয়নি।

এক বার বাবা-মা’র সঙ্গে আমি আর শক্তিকাকারা মংপু বেড়াতে গিয়েছিলাম, সেই সময়ে সিনকোনা প্ল্যান্টেশনের ডিরেক্টর ড. চট্টোপাধ্যায়ের অতিথি হয়ে। চার দিন একসঙ্গে ছিলাম। আয়োজনে কোনও ত্রুটি ছিল না। চার দিন চা-কফি খেয়ে, আড্ডা মেরেই কেটে গিয়েছিল। এই যে ওঁর সঙ্গে নানান জায়গায় বেড়াতে যাওয়া, ওঁকে আড়াল থেকে কখনও লক্ষ করতাম, সকলের সঙ্গে থেকেও হঠাৎ হঠাৎ আলাদা হয়ে যেতেন। এই রকম এক বার মালদহ থেকে একটু দূরে সাতাশঘড়া বলে একটা জায়গা দেখতে গিয়েছিলাম। হাজার বছরেরও বেশি পুরনো ঐতিহাসিক জায়গা। ফিরে এসে আমাকে বললেন, একটা লেখার কিছু দিতে পারিস? সঙ্গে বন্ধুর কাছে ডায়েরির মতো ছোট খাতা ছিল, সেটাই দিলাম। সবার থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে পাশে একটা ঘরে চলে গেলেন। কিছু ক্ষণ পরে গিয়ে দেখলাম, নিবিষ্ট মনে লিখে চলেছেন। সে এক অন্য শক্তি চট্টোপাধ্যায়। লেখা শেষ হতে খাতাটা দিলেন। একটা শব্দও কাটাকুটি নেই, পরিচ্ছন্ন হাতের লেখায় লেখা পুরো কবিতাটা। যার খাতা সে সেটা নিয়ে ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলল। কবির তাতে কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই, যেন লিখে ফেলাটাই ছিল তাঁর কাজ। সেই বন্ধুর কাছে অনেক দিন পরে কবিতাটার খোঁজ করতে বন্ধুটি জানাল, সেটি হারিয়ে গেছে। এ রকম অনেক কবিতাই হয়তো হারিয়ে গিয়েছে। যেমন বছর দুয়েক আগে বাবার পুরনো কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে পেয়েছিলাম ওঁর একটা অপ্রকাশিত কবিতা। মালদায় লেখা, হারিয়ে যাওয়া সেই কবিতাটার প্রথম দুটো লাইন যে কোনও কারণেই হোক মনে থেকে গেছে। ‘সাতাশ ঘড়ার জলে পরিপূর্ণ হৃদয় তোমার/ ভোলা যায়?’

মাঝে মাঝে প্রশ্ন জেগেছে, আমার মতো আরও বহু পাঠকের কাছে কেন তিনি আজও অনিবার্য? তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়ে পাঠক কি খুঁজে পায় নিজেকে? তিনি সারা জীবন কিছু একটা খুঁজতেন। এই খোঁজ তাকে যাপনে স্থিতধী হতে দেয়নি, তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, কিন্তু তিনি নিজের মতো জীবনটাকে ধরতে চেয়েছেন। এ যেন মানুষ শক্তি ধরতে চাইছেন কবি শক্তিকে। আবার উল্টোটাও সত্যি। অনেকটা তাঁর ‘জ্বলন্ত রুমাল’ কবিতার মতো। কবি শক্তি পেতে চাইছেন ব্যক্তি শক্তিকে। দুজনের কেউই কারও নাগাল পাচ্ছে না, কিন্তু হালও ছাড়ছে না কেউ।

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy

Log In / Create Account

We will send you a One Time Password on this mobile number or email id

Or Continue with

By proceeding you agree with our Terms of service & Privacy Policy