মেয়েরা সব কাজে হাত লাগাবে, বরাবর এ নিয়ে লোকসমাজের ভারী আপত্তি। মেয়ে ঋজু, স্পষ্টবক্তা, প্রতিবাদিনী হলে তাকে পছন্দ করা মুশকিল। নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া আজও কোথাও কোথাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তুমি মেয়ে, তুমি বোঝোটা কী। মেয়ে যদি সমাজ, রাজনীতি, কিংবা বৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অধিকারিণী হতে চায়, তবে দশহরায় রাবণ জ্বালানোর মতো ক্রোধ জন্মায় সমাজের এক বৃহৎ অংশের। ক্রোধ? না ঈর্ষা? নাকি ত্রাস?

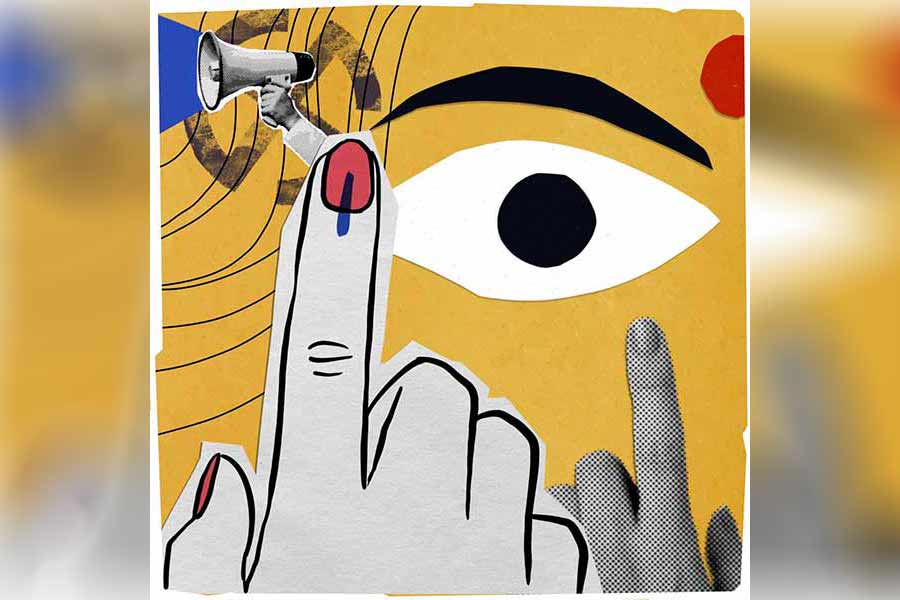

এই জ্বলনের গন্ধ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় ভোট এলে। প্রচারে ও অপপ্রচারে ছড়িয়ে যেতে থাকে কুৎসা, অপবাদ, খিস্তি, খেউড়, ব্যঙ্গ, অসম্মানের বিবিধ উপকরণ। নারীর প্রতি সমধিক, পুরুষের প্রতি সামান্য।

কেন? প্রথমত ও প্রধানত, সে নারী। মহিলা। মেয়েমানুষ। যার জায়গা ঘরে। যে বাচ্চার জন্ম দেবে, লালনপালন করবে, রেঁধেবেড়ে খাওয়াবে, বরের যৌনক্ষুধায় খাদ্য হবে, যে হবে সংসারী। গৃহিণী। অর্থাৎ, সমাজের এক বিশাল অংশের কাছে নারী আজও শুধুই জৈব উৎপাদন যন্ত্র, যার মূল কর্ম পুরুষের যৌনতৃপ্তি ও গর্ভধারণ।

কিংবা এখানেও নারীর প্রতি পুরুষের আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার সব ক’টি কারণ ব্যাখ্যাত হয় না। কার হিংসার বীজ কোথায় প্রবিষ্ট, নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। ব্যক্তি সমাজের একক। প্রত্যেক এককে জড়িয়ে আছে পৃথক মানসিকতা, পরিবেশ, পরিবার, সংস্কৃতি, শিক্ষা। এগুলির সমষ্টিগত ফলাফল দ্বারা আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। তারই কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায় লিঙ্গমাত্রিক দর্শনে। জীবনের একেবারে গোড়াতেই মেয়েদের প্রতি যে মানসিকতা তৈরি হয়, তা পুরুষতন্ত্রের দৃষ্টি। যা দেখিয়ে ছাড়ে মেয়েরা দুর্বল, সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ, আত্মরক্ষায় অক্ষম, পুরুষের অধীন। তা আরও শেখায়, যৌন নির্যাতন, হেনস্থা, বলপ্রয়োগ ও সন্ত্রাস— এগুলিই নারীকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার অস্ত্র।

*****

নারীজাতি ও পুরুষজাতির মধ্যে বিভাজন ও নীতিবোধ গড়ে দেয় যে সমাজ, ক্ষমতার সমীকরণ সে কখনও ঘটতে দেয় না। সব কালেই ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অসাম্য সমাজের কাম্য। রাজনীতি যে হেতু সমাজের ছত্রধর, সে হেতু এক জাতি শাসন করে, অপর জাতি শাসিত হয়।

শাসক-শাসিত সম্পর্কদীর্ণ রাজনীতি আছে সমাজের সব স্তরে। সব ক্ষেত্রে। নানা রূপে তার অধিষ্ঠান। গার্হস্থ ক্ষেত্রে এক রকম, শিক্ষাকেন্দ্রে আর এক, কর্পোরেটে অন্যতর, ধর্মে ভিন্ন, রাষ্ট্রচালনায় অনন্যরূপ। তবে এই সব জটিল মারপ্যাঁচ নীতির মধ্যে একটি অভিন্ন বিষয় নারী। প্রত্যেক ক্ষেত্রে মেয়েরা শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত ও ব্যবহৃত। একে বলা চলে অন্তর্লীন হিংসা। সব সময় বাইরে থেকে দেখা যায় না, বোঝা যায় না, কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজের শিরা-উপশিরায় তা সেঁধিয়ে থাকে। স্বার্থসাধনের লক্ষ্যে বঞ্চিত করে দুর্বল ও অনগ্রসর শ্রেণিকে, তাদের প্রাপ্য অধিকার ও উন্নতি থেকে। এবং, আজও, ভারতীয় সমাজে মহিলারা সব জাতি, সব ধর্ম, সমস্ত পিছিয়ে পড়া বর্গের মধ্যে দুর্বলতম, প্রবঞ্চিত জাতি। নারীজাতি।

কতিপয় নারী প্রাগ্রসরের আলোকিত আত্মনির্ভর স্বাধীন পথের অধিকারিণী হলে, তাঁরা যে দুর্বলের মধ্যে দুর্বলতম হয়ে নেই আর, এই সত্য মেনে নিতে বহু জনে নিজের মধ্যে নিজেই প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠেন। দক্ষ, সফল, আত্মবিশ্বাসী নারীর নাকে যেমন করেই হোক ঝামা ঘষে দিতে পারলে বাঁচেন তাঁরা।

এমন অপ্রত্যক্ষ, অন্তর্লীন হিংসা অনেকটাই চাপা, অনুদ্ঘাটিত, অগ্রন্থিত, কারণ সমাজ এমন ভাবেই ভাবিয়েছে যাতে শরীরে মারের দাগ না পড়লে হিংসার অস্তিত্ব নেই বলেই মনে করা হয়। অথচ হিংসা অতি জটিল বস্তু। তার প্রকৃতি নির্ণয় ও প্রমাণ অত্যন্ত কঠিন। কখনও কখনও অসম্ভব। আবার হিংস্রতার কারণ খুঁজে পাওয়া একই রকম দুরারোহ। জন্মকাল থেকে পরিণত বয়ঃক্রম পর্যন্ত মানবশিশুর যে জীবনযাপন— আঘাত, অবহেলা, দুঃখ, সুখ এবং জিনবাহিত গুণাগুণ তার হিংস্রতার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। যে হিংসা নারীকে শরীরে মনে আঘাত করে, সেই হিংসা নিজেও সুখী নয়। কিন্তু হিংসা, প্রভুত্ব, রিরংসার দ্বারা তৃপ্ত হতে পারলে নিজস্ব সুখহীনতা, ক্ষোভ, হতাশা ভুলে থাকা যায়। চরিতার্থ হয় পৌরুষের অর্থহীন অহঙ্কার।

ক্ষমতায়নের এই জটিল ও বিচিত্র সূত্রে নিজের সুবিধা অনুযায়ী অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর কখনও যদি অভ্যাসের খোলে নতুনত্ব টোকা দেয়, দুর্বার হয়ে ওঠে ত্রাস। ত্রাসের কারণের প্রতি আসে ক্রোধ, ঘৃণা, হিংসা। মানুষ সব সময় বুঝতেও পারে না, ব্যক্তিগত জীবনও নিয়ন্ত্রিত হয় ক্ষমতারঞ্জিত সম্পর্কের দ্বারা। তার মধ্যে লিঙ্গ-রাজনীতি ও যৌনতা নানা ভাবে কলকাঠি নাড়ে। কারণ, আজও পর্যন্ত, সমাজের যে বিন্যাস, তার মধ্যে মানবশিশু প্রথম বুঝে নেয় নিজের লিঙ্গভিত্তিক পরিচয়। যত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নিয়মকানুনের মধ্যে দিয়ে সে যায়, যত আদবকায়দা দেখে শিক্ষা নেয়, তার সবটাই লিঙ্গভিত্তিক রচনা। এই চেতনা পরিবাহিত হতে থাকে সামাজিক পরিচিতি পর্যন্ত। এর মধ্যেই পুং ও স্ত্রীজাতির দেনাপাওনার তালিকা নির্ধারিত হয়ে যায়। শুধুমাত্র পুং লিঙ্গবিশিষ্ট হয়ে জন্মেছে বলেই বহু জন নিজেকে শক্তিমান ও অহঙ্কারের অধিকারী মনে করতে পারে। ভাবতে পারে, এই পৃথিবী শুধু তারই।

*****

কিন্তু কালের পরিবর্তন অনিবার্য। মানবচেতনা নিরন্তর বিবর্তিত ও সম্প্রসারিত হয়ে চলে। তবে কালচেতনার সঙ্গে প্রত্যেকে তাল মিলিয়ে প্রগতিশীল হবে, এমন প্রত্যাশা নিষ্ফল। সতীদাহ বন্ধ করতে চেয়ে বহু জনের চক্ষুশূল হয়েছিলেন রামমোহন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মেয়েদের শিক্ষার উদ্যোগ নিয়ে বহুনিন্দিত হলেন। অর্থাৎ, সমকাল তাঁদের অনুকূল ছিল না।

এ যেন দুই স্রোতের সমান্তরাল বয়ে চলা। ব্রাজিলের কালো জলের নদী রিয়ো নেগ্রো ও ঘোলাটে পলিরং আমাজ়ন। সুদীর্ঘ পথ পাশাপাশি চলতে চলতে অন্য এক নদীর সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু এরা কখনও পরস্পর মিলে যায় না। ঠিক এ রকম এক স্রোত চায় মানুষ হিসেবে নারীর প্রাপ্য সম্মান, অধিকার, ক্ষমতা। অপরটি চায় নারীর মূক, অপ্রতিবাদী দাসত্ব। রাজনৈতিক ঘটনাক্রমে এই ভিন্নতা প্রকট হয়ে ওঠে, কারণ, রাজনীতি ক্ষমতায়নের প্রধান মঞ্চ। এখানে বৈষম্য, হিংসা ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগ হয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে এই আদর্শহীন নীতি ফলপ্রসূ, কিন্তু সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। আবার যে রাজনীতি দ্বারা সমাজের হিতসাধন হয় না, সেই রাজনীতি পরিহার্য, কারণ, মানুষের জন্য সমাজ, সমাজের প্রয়োজনে রাজনীতি।

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ অত্যাধুনিক নয়। ইতিহাসে বিভিন্ন কালে, সুবিখ্যাত রানি বা সম্রাজ্ঞীর নাম আছে। কিন্তু সেই রমণীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সামগ্রিক ভাবে সমাজে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাঁদের অবদান নেই। নিজের বুদ্ধি, যোগ্যতা ও অধিকারের বলে নারীর ক্ষমতায়নে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণে মূল শক্তি ও পথ গড়ে দিয়েছে গণতান্ত্রিকতা। এবং গণতন্ত্রের পূর্ণতা তখনই ন্যায্য, যখন সমাজের জাতি, বর্ণ, শ্রেণি, লিঙ্গনির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের রাজনৈতিক মতদানের অধিকার থাকে। এই সত্য বুঝতে গণতান্ত্রিক বিশ্বের শতাধিক বর্ষ সময় লেগেছে। অন্তত ভোটাধিকার আন্দোলন ও অধিকার আদায়ের প্রথম স্বীকৃতির কাল, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ, ধরলে। তার আগেকার দীর্ঘ আন্দোলনের ব্যাপ্তি আরও অর্ধশতক তো নিশ্চয়ই।

সেই সময়, যাঁরা ভোটাধিকারের দাবিতে অপ্রতিরোধ্য ও সাহসিনী হয়ে উঠেছিলেন, অনেক ছিছিক্কার তাঁদের সইতে হয়েছে, অসম্মানজনক ভাষায় লেখা বেনামি চিঠি পেয়েছেন, কদর্য যৌন ইঙ্গিত সয়েছেন, রক্ষণশীল সমাজের পুরুষ ও নারীর কাছে পেয়েছেন ঘৃণা, অবহেলা, অপমান। বেশির ভাগ নারী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবারের সমর্থন বা সাহায্য পাননি। তাঁদের আত্মবিশ্বাস ও অধিকার আদায়ের বদ্ধপরিকর সঙ্কল্প ভেঙে দিতে বলপ্রয়োগ করেছে রাষ্ট্রশক্তি।

*****

সেই পরিস্থিতি এখন নেই। বিশ্ব অনেক পাল্টে গিয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতায় নারীর অংশগ্রহণ ব্যাপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং করছেন নারী। আমাদের ভারতে দু’জন নারী রাষ্ট্রপতি পদ লাভ করেছেন। এক জন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন অনেক মহিলা। এ ছাড়াও, বহু দেশে বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রকের দায়িত্বে আছেন নারীরা। সমাজ ও রাজনীতির প্রতি ক্ষেত্রে নারী নিজের যোগ্যতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু তবু কথা থাকে। তবুও সন্দেহ থাকে নারীর বুদ্ধি, প্রতিভা ও সক্ষমতার প্রতি। তবুও তর্জনী তুলে নারীকে দমন করে রাখতে চায় পুরুষতান্ত্রিক, অজ্ঞান, স্বার্থান্ধ সামাজিক তমিস্রা। লিঙ্গবৈষম্য এমন পর্যায়ে নেমে আসে, যখন, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মাত্রা স্বয়ং গণতন্ত্রের পরিপন্থী হয়ে ওঠে। নারীর প্রতি অপমান মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। এমন ঘটনা চলতেই থাকে কারণ, আইন যথাসময়ে সুপ্রযুক্ত হয় না। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে, নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে নিরন্তর অভিযোগ ও প্রশ্ন উঠতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে এই অভিযোগ সীমাহীন। একেবারে সাম্প্রতিক সন্দেশখালির প্রতিবাদী বিস্ফোরণ থেকে পিছিয়ে যেতে থাকলে নির্যাতিতার অভিযোগ নথিভুক্ত করতে না চাওয়া থানেদারের সংখ্যা অগণিত। এ-ও এক রাজনৈতিক প্যাঁচ। প্রশাসন কতখানি তৎপর ও অভ্রান্ত, তা প্রচারের জন্য সত্যগোপন। নারীর প্রতি বিবিধ হিংসা ও নির্যাতনের প্রকৃত তথ্য এ রাজ্যে নেই। যে নারী দরিদ্র, অসহায়, সে ন্যায়বিচারের আশায়, অন্যায়ের প্রতিকারের আশায় কোথায় যাবে? গত সাত দশক ধরে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে দারিদ্র দূরীকরণ ও নারীর ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার প্রতিজ্ঞা থাকে। কিন্তু বাস্তব বলে অন্য কথা। বহু অভিযোগ প্রত্যাখ্যানের পরেও সাম্প্রতিক একটি জাতীয় সমীক্ষা বলছে, ২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত গার্হস্থ নারী নির্যাতনের হার বছরে এক লক্ষ জনে প্রায় ৪২ জন। তুলনায়, সারা দেশের গড় হিসাব এক লক্ষে প্রায় ২১ জন।

সাধারণ দৈনন্দিন যাপনেই যেখানে নাগরিকের প্রাপ্য সুরক্ষা স্বার্থান্বেষী রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে রাজনৈতিক ক্ষেত্র যে অনেক বেশি অরক্ষিত হবে, বলা বাহুল্য। বিশেষত শাসকের বিরোধী পক্ষের নিরাপত্তা কখনওই নিশ্চিত হবে না। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের জমানাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সেই সময়ের বিরোধী নেত্রী, আজকের মুখ্যমন্ত্রীও রাজনৈতিক হিংসা, সন্ত্রাস ও অসম্মানের শিকার হয়েছেন।

নির্বাচনে প্রার্থী মহিলার প্রতি অশালীনতার বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ ভাবে, শুধু নিপীড়িত নারীর পাশে অপর নারী এসে দাঁড়াবেন, তেমন বেঁধে থাকার উদাহরণ নেই। নারীর প্রতি রাজনৈতিক হিংসার বিরুদ্ধে তেমন সরব হতে দেখা যায় না কোনও রাজনৈতিক দলকেই। অথচ, প্রত্যেকটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের মহিলা সংগঠন আছে। স্বপক্ষীয় মহিলার সম্মানে সামান্য প্রতিবাদ যদি বা হয়, প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অপর কোনও মহিলা প্রার্থী বা কর্মীর প্রতি অশালীন বিষোদ্গার হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। শুরু হয় কাদা ছোড়াছুড়ির উৎসাহী খেলা।

*****

নির্বাচনের কাল, রাজনৈতিক মঞ্চ ও নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি আক্রমণ শুধু ভারতেই নয়, কমবেশি সব দেশেই আছে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ বা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের যাত্রা শুরু ১৯১৮ সাল ধরে, ২০১৮ সালে, শততম বর্ষে ব্রিটেনে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়, যার বিষয় ছিল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর প্রতি হিংসা। সেখানে যতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা উপস্থাপিত হয়, তার মূল হল, নারী, তিনি যত উচ্চপদে আসীন হোন, যত বেশি ক্ষমতাশালিনী হোন, তাঁকে যৌন, পুরুষতান্ত্রিক, বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণের কেন্দ্র হতে হয়। আজও। ব্যঙ্গাত্মক ও অশালীন অনুকরণ, দক্ষতার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ, দেহগঠন, গায়ের রং, তাঁর পোশাক, তাঁর হাসি, দাঁতের পাটি, হাঁটাচলা, তাঁর অতীত নিয়ে সত্য বা অসত্য প্রচার, কিছুই বাদ যায় না। পুরুষতান্ত্রিকতার নজর ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতার প্রতিযোগী নারীর জুতোর আলমারিতে পর্যন্ত ঢুকে পড়ে। খোঁজ পৌঁছে যায় তাঁতির বাড়ি অবধি, যেখানে বোনা হচ্ছে নেত্রীর কাপড়।

ক্ষমতার জগতে মেয়েদের অপদস্থ করার, দমন করার একটা ‘প্যাটার্ন’ আছে। তাঁদের দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ, যা দিয়ে আত্মবিশ্বাসে আঘাত করা যায়। আছে বিরূপ মন্তব্য, যা কিনা, রাজনীতি ছাড়াও সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাদারিত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যার মাধ্যমে বোঝানো হয়, আলোচ্য মহিলা যতখানি উচ্চতা আরোহণ করেছেন, তা নিজের যোগ্যতায় নয়, তিনি যৌনতা ব্যবহার করেছেন। এই অপবাদ রটিয়ে দিতে পারলে সেই মহিলার প্রতি সম্মান ও আস্থা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আর রাজনীতির আঙিনায় এই মানসিকতার সঙ্গে জুড়ে যায়, মহিলা উন্মাদ, মহিলা খুনে, ভয়ঙ্কর প্রতিহিংস্র ইত্যাদি। তাঁদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় এমন মন্তব্য যাতে তাঁরা লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। এই কুকাণ্ডে যে পুরুষেরা নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে সিদ্ধ, তাঁরা কারও পিতা, পতি, পুত্র, শ্বশুর, মামা, দাদু হলেও কিচ্ছু যায় আসে না, কারণ সমাজ মেনে নিয়েছে, মেয়েরা এ ভাবে আক্রান্ত হবে, এটাই স্বাভাবিক। মহিলারা নিজেরাও মেনে নিয়েছেন, বিশেষত রাজনীতি করতে এলে ব্যক্তিগত আক্রমণ সহ্য করতে হবে। অন্যায় ও অশালীনতা যখন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তখন সমাজে শত্রুমিত্র আলাদা করা খুব কঠিন।

মহিলা রাজনীতিকের পক্ষে, দলের ভিতরকার পুরুষ সহকর্মীরা পর্যন্ত সর্বদা সদাচারী থাকেন না। যৌন হেনস্থা, যোগ্যতার স্বীকৃতি না দেওয়া, হীন ও দুর্বল প্রতিপন্ন করা, এ রকম অনেক কিছু নিয়ে চলতে হয় তাঁদের। একই কথা এখানেও প্রযোজ্য যে, এই হিংসা, যৌন সন্ত্রাস ও অধিকার হরণ নথিভুক্ত হয় না আদৌ। নারী হিসাবে বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন কত জন, কী ভাবে, তার হিসাব রক্ষিত নয়।

লিঙ্গবৈষম্য ও অসম্মান, নিপীড়ন ও বঞ্চনা ভারতীয় নারীজীবনের প্রতি স্তরে, প্রতি ক্ষেত্রে। নারীর অকালমৃত্যুর হার পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি। আজও সমাজে প্রচলিত আছে পণপ্রথা। পণের বলি হচ্ছেন কত জন। গার্হস্থ হিংসা, যৌন অত্যাচার, কন্যাভ্রূণ হত্যা, নারী পাচার, সমস্তই রয়েছে। এই বিদ্যমানতা থেকে নারীর অবস্থান প্রকাশ পায়। এমনকি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি মহিলা সাংসদ, বিধায়ক, তাঁরাও অসম্মানিত হয়ে থাকেন অপর কোনও পুরুষ সাংসদের দ্বারা, কিংবা জনসভায়। তাঁদের নিয়ে মুখরোচক গল্প তৈরি হয়। বিভিন্ন মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ে। ইদানীং সামাজিক মাধ্যমে তাঁদের নিয়ে অপরিশীলিত ছবি, কথা, কাহিনি, ভাষ্য প্রচার করে দেওয়া খুবই সহজ। এই অসম্মানের অনেকটাই গোপন রাখতে বাধ্য থাকেন সেই সব নারীরা। ‘মি টু’ আজও নারীর সব অপমানের কথা বলতে পারে না।

*****

এই সবই এক গভীর সামাজিক সমস্যা। কিংবা অসুখ, যার নিরাময় চট করে পাওয়া যাবে না। সামাজিক গঠনের মধ্যে, সংস্কৃতির ধারাপ্রবাহের সঙ্গে, শতসহস্র বছরের লালিত প্রভুত্বকামী ক্ষমতাধর পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের উগ্র বাসনা, যা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট। নারীকে দমন করে রাখার মধ্যে, শাসন ও পীড়নের মধ্যে যা অনেকখানি তৃপ্ত হয়, তার দখল ছাড়তে সকলে সম্মত হবে কেন? ক্ষমতা মানে প্রত্যয়, প্রতিবাদ, প্রশ্ন। ক্ষমতা মানে নেতৃত্ব, নির্দেশ, সিদ্ধান্তের অধিকার। ক্ষমতা মানে ব্যক্তির অবস্থান, মানস, স্বাধীন সত্তার বিকাশ। সুতরাং, যাকে দমন করা যেত, যাকে শাসন পীড়ন করে নিজেকে শক্তিমান মনে করা যেত, তার ক্রমোন্নতি ক্রোধ, হিংসা, ভয় ও ত্রাসের কারণ। অর্থাৎ, নারীর ক্ষমতায়ন এক প্রতিযোগ তৈরি করছে। সমাজের সর্ব ক্ষেত্রে নারীর বুদ্ধি, মেধা, দক্ষতা, নেতৃত্ব পুরুষের সমান্তরালে প্রযুক্ত হলে সমাজ ও মানবসভ্যতার কল্যাণ ঘটে, গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড হয় অনেক বেশি ঋজু ও সবল, এই সহজ সত্য বুঝতে না চেয়ে বহু জন নিজের পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে ধরে নিচ্ছেন। এই ত্রাস ও স্বার্থান্বেষ, এই পুরুষতান্ত্রিকতা রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় নারীকে মানসিক নিপীড়ন করে তাঁকে নিচু করে, অদক্ষ বলে, তাঁকে বা তাঁর পরিবারকে খুন বা বলাৎকার বা আর কোনও ক্ষতির হুমকি দেয়। কখনও বাস্তবিক এই অপকীর্তি সংঘটিত হয়।

নারীর ক্ষমতায়নের গতি-প্রকৃতিতে পরিবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পারিবারিক সহযোগিতা যেমন তাঁর সহায় হতে পারে, তেমনই অসহযোগের পরিণতি হয়ে উঠতে পারে মরণান্তিক। যে মহিলা-রাজনীতিকের পরিবারে কোনও পূর্বজ রাজনীতিক আছেন, তাঁর ক্ষেত্রে পরিবার অত্যন্ত সহায়ক। ভারতের রাজনীতিতে পরিবারতান্ত্রিকতা বড় পরিসরে সঞ্চারিত। কিন্তু যিনি রাজনীতিতে প্রথম প্রজন্ম, তাঁর পথ অনেক বেশি কঠিন। সবচেয়ে কঠিন পঞ্চায়েতে রাজনীতির জগতে প্রথম পা রাখছেন যে নারী, তাঁর পথ।

এ দেশে পঞ্চায়েত স্তরে মহিলাদের আসন সংরক্ষণ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পক্ষে অত্যন্ত কার্যকরী। গ্রামাঞ্চলে আসন সংরক্ষণের আগে ৪-৫ শতাংশ মহিলা সক্রিয় রাজনীতি করতেন, এখন এই সংখ্যা হয়েছে ৪০ শতাংশ। কিন্তু এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও এর মধ্যে থেকে নারীর রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও ক্ষমতায়ন বিষয়ে সমাজের অনেক নেতিবাচক মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে।

শুধুমাত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ সক্রিয় রাজনীতি নয়। রাজনৈতিক দলীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিরন্তর যুক্ত থাকা, রাজনৈতিক সচেতনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ায় মননশীল বিশ্লেষণাত্মক ভূমিকা রাজনৈতিক সক্রিয়তা বোঝায়। সেই নিরিখে, বিশ্বে সক্রিয় মহিলা রাজনীতিকের সংখ্যা-তালিকায় ভারতের স্থান কুড়িতে। আপাতদৃষ্টিতে সন্তোষজনক মনে হলেও আসলে মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের গতি গত ১৯১৮ থেকে ২০২০ পর্যন্ত একেবারেই কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছোয়নি। এই সময়কালে মহিলাদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা বেড়েছে মোটের ওপর ২৫ শতাংশ। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী একটি সমীক্ষার পর জানাচ্ছে, ক্ষমতার যে কোনও স্তরেই নারীর প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত কম। কিন্তু সবচেয়ে বেশি বৈষম্য রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে।

ভারতে মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে সংবিধান সংশোধন করে লোকসভা ও বিধানসভায় ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা যেতে পারে, এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু এই বিল আইনসিদ্ধ হতে সময় লেগেছে প্রায় তিন দশক, অর্থাৎ ২০২৩ সাল পর্যন্ত। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এই আইন প্রযোজ্য নয়। তবে আগামী ২০২৯-এ প্রথম বার এর ব্যবহার হতে চলেছে। নারীর ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে কতখানি প্রতিকূলতা থাকলে এত সময় লাগতে পারে! সামান্য গণপরিবহণে লেডিজ় সিট অনেক পুরুষের রাগ ও বিরক্তির কারণ। তাঁদের বক্তব্য পরিষ্কার। তোমরা সমানাধিকার চাইবে, আবার সংরক্ষণও চাইবে? গাছের খাবে, তলারও কুড়োবে?

অর্থাৎ সংরক্ষণের কারণ ও উদ্দেশ্য অনেকের কাছেই পরিষ্কার নয়। উল্টে পুরুষদের একাংশ সন্দিহান, তাঁদের প্রাপ্যে নারীরা ভাগ বসাতে চাইছেন, এই ভেবে। এই বিভ্রান্তি দূর করার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে, বাঁচিয়ে রাখতে হবে, ইত্যাদি স্লোগান সমাজমানসে কতটুকু প্রভাব ফেলে? এমনকি নারী-পুরুষের মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্রোধ, হিংসা, অবিশ্বাস সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তা নিয়েও রাজনীতির পরোয়া নেই। অথচ হিংসার মূল কারণগুলির মধ্যে আছে জীবনের অনিশ্চয়তা, অপ্রতুলতা, বেকারত্ব, প্রবঞ্চনা, আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়ার অপরিসীম হতাশা, রাজনীতি যার নিয়ন্ত্রক। ঔদার্য ও সহমর্মিতার পরিবর্তে তাই ক্রমেই বেড়ে চলেছে নানাবিধ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ। নীতিনিষ্ঠ সুশৃঙ্খল সমাজের জন্য প্রয়োজন চিন্তন, সৌহার্দ, সুচেতনা। হিংসা ও বৈষম্য থাকলে সমাজ সুস্থিত হতে পারে না।

লোকসভা ও বিধানসভায় এই এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণ নারীর রাজনৈতিক সক্রিয়তা আরও বৃদ্ধি করবে। কিন্তু সংরক্ষণ বিল যখন আনা হয়, সেই সময় নারীর কাছে ওইটুকুই ছিল সন্তোষজনক। বিল থেকে আইন হতে তিন দশকের কাছাকাছি সময় পার হয়েছে, সেই সময়ের মধ্যে নারীরাও পেরিয়ে গিয়েছেন দীর্ঘ চিন্তাপ্রক্রিয়া, অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার পথ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দানে বিশ্বায়ন নারীকে দিয়েছে আন্তর্জাতিক সংযোগ ও তথ্যসন্ধানের সুযোগ। বর্তমানে ভারতীয় নারী আরও অনেক বেশি সচেতন। সমানাধিকারের দাবিতে তাঁরা সরব। এখন তাঁদের সংগ্রাম ৫০ শতাংশ আসনের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে। ৩৩ শতাংশ নিশ্চিত ভাবে নারীকে সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। ভারত সরকার নারী-পুরুষের সংখ্যানুপাতিক বৈষম্য বিদূরিত করতে চায়, নারীর মৃত্যুহার হ্রাস করতে চায়, নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে চায়, নারী-পুরুষের বেতনবৈষম্য নির্মূল করতে চায়, কিন্তু দেশের দশের হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীকে তাঁর অধিকার প্রদানে কৃপণতা কেন?

*****

ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পঞ্চায়েত স্তরে অনেক আগেই মহিলাদের আসন সংরক্ষিত হয়। এমনকি অনেক রাজ্যেই সংরক্ষণ ৫০ শতাংশ। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, ছত্তীসগঢ়, ঝাড়খণ্ড, কেরল, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, রাজস্থান, ত্রিপুরা, উত্তরাখণ্ড, তামিলনাড়ু প্রদেশে পঞ্চায়েতে ৫০ শতাংশ স্বীকৃত। এর ফলে পঞ্চায়েত এলাকায় মহিলাদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েত স্তরে নারীশক্তির বিস্তার নারীর প্রতি হিংসা বন্ধ করতে পারেনি। মেয়েদের অপুষ্টি, গর্ভাবস্থায় ও প্রসবকালে উপযুক্ত চিকিৎসা ও যত্নের সুযোগ না থাকা, শিশুর পক্ষে উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব, উপযুক্ত বয়সের আগেই মেয়েদের বিবাহ, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চনা ইত্যাদি বৃহৎ আকার নিয়ে অবস্থান করছে।

অনেক ক্ষেত্রে মহিলা জনপ্রতিনিধি নামে মাত্র নেত্রী। তাঁর হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তাঁর স্বামী, বা দলীয় কোনও প্রভাবশালী পুরুষ। এর অন্যতম কারণ পরিবারে নারী পুরুষের অধীন এই মনোভাব, নারী সিদ্ধান্ত নিতে অসমর্থ এই ভ্রান্ত ধারণা, প্রতিনিধি নারী যদি সাক্ষর না হয়ে থাকেন, বা তাঁর শিক্ষার মান যদি এমন হয় যে তিনি আদৌ জরুরি নথিপত্র পড়তে পারেন না, তাঁর পক্ষে তা প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর আত্মবিশ্বাস থাকে না। এমনকি, অনেকেই রাজনীতি সম্বন্ধে সামান্য ধারণা ছাড়াই, শুধু ‘মহিলা কোটা’য় দাঁড়ানোর সুযোগ নিয়ে ফেলেন। কী তাঁর কর্তব্য, কতখানি তাঁর পরিসর, এই প্রশিক্ষণের অভাবে তাঁকে সামগ্রিক ভাবে নির্ভরশীল ও নির্দেশাধীন থাকতে হয়। তুমি মেয়েমানুষ, তুমি এসব বুঝবা না। যেখানে সই দিতে বলি, দাও। এই অভিযোগ ও নিন্দা তাঁকে হীনম্মন্য করে।

প্রতিনিধি গোঁড়া পরিবারের হলে সভা, মিছিল, জনসংযোগে অংশগ্রহণে তাঁকে বাধা দেওয়া হয়। সংসারে কাজের বোঝা রাজনৈতিক সক্রিয়তার পরিপন্থী। পরিবারে সকলকে তুষ্ট না রাখতে পারলে মানসিক ও শারীরিক উৎপীড়ন বিরল নয়। আইন ও রাজনীতি নারীকে যে ক্ষমতা ও মর্যাদা দেয়, সমাজ ও পরিবার তা স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নয়। মাতৃত্ব মহিলাদের পক্ষে যাতে সামাজিক বা রাজনৈতিক কাজে, পেশাগত জীবনে বাধা হয়ে না ওঠে, সেই উদ্দেশ্যে কোনও আয়োজন গ্রামাঞ্চলে নেই। অর্থাৎ অধিকার আছে, পরিকাঠামো নেই, বৃহত্তর কর্মযজ্ঞের আহ্বান আছে, উপকরণ নেই। বহু জনপ্রতিনিধি নারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত, কিন্তু ক্ষমতারহিত।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে, ঘোষিত হয়েছে। তবে এই রাজ্যে নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা যে আকার নিয়েছে, তাতে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া প্রাণের দায়। অনেক পঞ্চায়েতে বিরোধী প্রার্থী শূন্য। যদি থাকে, বিরোধী দলে কোন কোন ভোট পড়েছে, ঠিক বুঝে নেয় এক দল ক্ষমতাবান। প্রার্থীকে তারা ঘরছাড়া করে। বিরোধী ভোটদাতার পরিবারের উপর শুরু হয় জঘন্য অত্যাচার। মারধর, ঘরে আগুন দেওয়া, মহিলাদের ধর্ষণ, পীড়ন।

নির্বাচনের কালে প্রসঙ্গ যখন পশ্চিমবঙ্গ, তখন সারা দেশ অপেক্ষা করে এই রাজ্যের রক্তক্ষয়ী, প্রাণঘাতী, নিষ্ঠুর হিংসার প্রদর্শনীর জন্য। এক বছর ধরে মণিপুর জ্বলছে। খুন, ধর্ষণ, ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, সব নিয়ে আত্মঘাতী জাতিদ্বন্দ্বে লিপ্ত রয়েছে রাজ্যটি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক হিংসার কুখ্যাতি ভারতের আর সব রাজ্যকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

বঙ্গে রাজনীতি ও বোমা বারুদ রক্তক্ষয় সমন্বয়ী। এখানে রাজনৈতিক আদর্শ আগাগোড়াই সশস্ত্র আন্দোলনের পক্ষে। পরাধীন ভারতে এই আদর্শ ছিল স্বাধীন দেশের প্রতিষ্ঠা। লক্ষ্য ছিল পরাধীনতা থেকে মুক্তি। ‘আমার দেশ’ কথাটি স্বপ্ন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে উচ্চারিত হত। বঙ্গবাসী বোমা ও বন্দুক বানানোর কৌশলে সিদ্ধ হল। কিন্তু আদর্শচ্যুতি ঘটল অল্প কয়েক বছর পরেই। বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় রক্ত বইল।

*****

স্বাধীনতার পর, দুই দশকের বেশি সময় পশ্চিমবঙ্গে চূড়ান্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা। ভারতভাগের প্রত্যক্ষ বলি হয়েছে বাংলা। অগণিত উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে আশ্রয়ের আশায় এই রাজ্যে এসেছেন। তাঁদের সহায়ক হয়ে উঠেছে কমিউনিস্ট দল। অসংখ্য সমস্যাদীর্ণ সেই পশ্চিমবঙ্গে এক দল ক্ষমতাসীন হয়, দু’দিন না যেতেই তাদের পতন ঘটে। এই প্রেক্ষাপটে সুসংগঠিত হয়ে উঠল কমিউনিস্ট দলগুলি। ক্রমাগত সক্রিয় হল মার্ক্সবাদী, নকশাল, মাওবাদী পরম্পরা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সরকার পরিচালিত ১৯৭০-এর দশকে রক্তে লাল হয়ে উঠল পশ্চিমবঙ্গ। নকশালরা মারছিল শ্রেণিশত্রুদের, সরকারি পুলিশ মারছিল নকশালদের। নকশালের বিচারে শ্রেণিশত্রু জোতদারও হতে পারে বা শিক্ষক, সাধারণ পুলিশকর্মী অথবা চা-বাগানের মালিক। শাসকের বিচারে তরুণ বা যুবকমাত্রই নকশাল। হত্যা ও প্রতিহত্যার বিধ্বংসী রাজনীতি নকশালদের খুন করে, জেলে পুরে, আপাতশান্তি স্থাপন করল, কিন্তু বোমা ও বন্দুকের ব্যবহার নিয়ে তৈরি হল শাসক দলের মদতপুষ্ট পেশিশক্তি। আজও সেই ধারা অব্যাহত। এর পর বাংলায় রাজত্ব করল সিপি(আই)এম তথা বামফ্রন্ট, প্রায় সাড়ে তিন দশক।

ক্ষমতায় এসে এই সরকার পূর্ববর্তী কংগ্রেস জমানাকে বলেছিল আধা স্বৈরাচারী। তারা রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিল। স্থিতিশীলতা এল অনেকখানি। পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনে বিশ্বাস ও আশা জেগে উঠল। কিন্তু ক্ষমতায় আসার দু’বছরের মধ্যে তারা ঘটিয়ে তুলল মরিচঝাঁপি। অকারণ, নিষ্ঠুর, অমানবিক হত্যার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা কায়েম করল বামফ্রন্টের সমধিক শক্তিশালী সংগঠন সিপি(আই)এম।

সাম্প্রতিক সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য যে সন্ত্রাস, বিরোধীশূন্য রাজ্য গড়ে তোলার যে প্রয়াস, সর্বত্র ক্যাডারশাসিত প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ, ধনতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনের জন্য ঘেরাও, ধর্মঘট, মিছিল শেষাবধি পশ্চিমবঙ্গকে নিঃস্ব করে তুলেছে। মানুষ রাজনীতিতে আস্থা হারিয়েছে। রাজনীতি হারিয়ে ফেলেছে আদর্শ।

বাম শাসনের ধরনেই চলেছে বর্তমান বাংলার রাজনীতি। পার্টিকর্মীদের সার্বিক ক্ষমতায়ন, বোমাবাজি, অসাধুতার প্রশ্রয়, সিন্ডিকেট রাজ। সেই সঙ্গে আর্থিক দুর্নীতি। পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সর্ব স্তরে আর্থিক লুটপাট চলেছে। দলের মধ্যে তৈরি হচ্ছে উপদল। তারা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করছে। সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। নির্যাতন করছে নারীদের।

এ কেমন গণতন্ত্র?

সমানাধিকার ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আসন সংরক্ষণই শেষ কথা হতে পারে না। নির্বাচনের সমস্ত স্তরে স্বচ্ছতা ও অহিংস পরিবেশ নিশ্চিত না করলে নির্বাচন অর্থহীন হয়ে যায়। নিরর্থক হয়ে যায় ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কোনও দলের প্রতিনিধিত্ব ও জনসেবার উদ্দেশ্য, যদি ওই প্রতিনিধিত্বের মূল্য দিতে হয় ধর্ষণে, আগুনে, রক্তে, প্রাণে।

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)