দিনটা ছিল ৮ মার্চ, ১৯৮০। এক মাস ধরে ব্রঙ্কাইটিস ও হাঁপানির সাঁড়াশি আক্রমণে কাবু হয়ে ঘরবন্দিই ছিলেন তিনি। তবে তার মধ্যেই টুকটাক লেখাপড়া চলছিল। ওই দিনটিতে গুছিয়ে বসে দু’টি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দেন আনন্দবাজার পত্রিকার দফতরে। অনেক দিন পরে বাড়ির লোকদের সঙ্গে গল্পগাছাও করেন। কিন্তু রাতে দেখা দেয় আর এক বিপত্তি। পাতিপুকুরে তাঁর বাড়ির কাছেই তারস্বরে মাইক বাজিয়ে চলছিল ফাংশন। সারা রাত ঘুমোতে পারেননি তিনি। বাড়ির লোককেও কিছু বলেননি।

রাত তখন প্রায় তিনটে। হঠাৎ তাঁর ঘর থেকে আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন স্ত্রী মুকুলরানি দেবী। এসে দেখেন, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে স্বামীর। বাড়িসুদ্ধু লোক উঠে পড়ে। খবর পেয়ে ছুটে এলেন ডাক্তার। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও আর বাঁচানো যায়নি সুবোধ ঘোষকে।

সুবোধ ঘোষের মেজ ছেলে সত্যম ঘোষ এখনও ভুলতে পারেননি সেই রাতের কথা। বলছিলেন, ‘‘আমাদের পাড়ার একটা ক্লাবেই অনুষ্ঠান হচ্ছিল। বাবা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। গভীর রাতে হঠাৎ বাজনা শুরু হয়। বাবা এমনিতেই জোরে শব্দ সহ্য করতে পারতেন না। তার পরেই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়।’’ এত বছর কেটে গিয়েছে। ‘‘এই নিয়ে আজও অভিমান রয়েছে আমাদের,’’ বলেন সত্যম।

প্রথম গল্পেই বাজিমাত

সুবোধ ঘোষের মৃত্যুর পরে স্মৃতিচারণায় আশাপূর্ণা দেবী লিখেছিলেন, ‘তিনি এলেন, দিলেন, জয় করলেন।’ বাস্তবিকই প্রথম গল্প এবং উপন্যাসে চমকে দিয়েছিলেন সুবোধবাবু। অথচ সাহিত্যে তিনি হাত দিয়েছিলেন কিছুটা দায়ে পড়ে, আড্ডার সঙ্গীদের চাপে।

আরও পড়ুন: কিরণ-মাখা রঙ্গমঞ্চের ক্লান্ত নায়ক দ্বিজেন্দ্রলাল

আড্ডাটি ছিল ‘অনামী সঙ্ঘ’র। সেখানে যে লেখকেরা যেতেন, তাঁদের অনেকেই তখন সুবোধের বন্ধু। সেই সূত্রে তিনিও ছিলেন মজলিশি আড্ডাটির নিয়মিত সদস্য। তবে নিজে কিছু পড়ে শোনাতেন না। অন্যদের লেখা শুনতেন, তার পরে পেটপুজো করে চলে আসতেন। এই চুপটি করে বসে থাকায় বাদ সাধেন আড্ডার সদস্য স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য। পরে আত্মজীবনীতে সুবোধ লিখেছেন, ‘...স্বর্ণকমলবাবু প্রথমে একটি কড়া অনুরোধের চাপ দিলেন: সাহিত্যের মতো লিখতে পারুন বা না-পারুন, যা ইচ্ছা হয় এবং যা পারেন, যেমন-তেমন কোন একটা নিজের লেখা অনামী সঙ্ঘের বৈঠকে আপনাকে পড়তেই হবে। নইলে ভাল দেখায় না। বুঝতে দেরি হয়নি আমার, নিজের কোন লেখা পাঠ না করে শুধু খাওয়া-দাওয়া করা ভাল দেখায় না। বুঝেছিলাম, যেটা অনুরোধের চাপ সেটা বস্তুত একটা অভিযোগের চাপ। সুতরাং অনামী সঙ্ঘের পরবর্তী দুই বৈঠকে নিজের লেখা দু’টি গল্প পড়লাম।’

কী সেই দু’টি গল্প? ‘অযান্ত্রিক’ ও ‘ফসিল’। কিছু দিনের মধ্যে আনন্দবাজারের বার্ষিক সংখ্যায় ছাপা হয় ‘অযান্ত্রিক’। প্রায় একই সঙ্গে ‘অগ্রণী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ‘ফসিল’। পরে সুবোধ ঘোষের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সন্তোষকুমার ঘোষ লেখেন, ‘মনে পড়ছে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এক দিন আমাকে বলেন, এ বারের ‘অগ্রণী’ দেখেছ? পড়েছ ‘ফসিল’ গল্পটা?

...এ ভাবে গল্প, এ রকম গল্প বাংলায় বেশি লেখা নেই।’ সন্তোষবাবু আরও বলেছিলেন, ‘সাহিত্যে প্রথম লেখা দিয়ে ঝড় বইয়ে আর ক’জন দিয়েছেন, আমি তো জানি না। দুর্গেশনন্দিনী? বড়দিদি? সে তো উপন্যাস বা উপন্যাসোপম। ...সুবোধবাবু তাঁর ছোট্ট ‘অযান্ত্রিক’ আর ‘ফসিল’ লিখেই একেবারে সব কিছু তুমুল করে দিলেন, সেটা আজ ইতিহাস, কীর্তিটাও ঐতিহাসিক।’

অথচ অনামী সঙ্ঘের তাড়নায় মরিয়া হয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি লিখেছিলেন গল্প দু’টি। যে দিন তাঁর গল্প পড়ার কথা, সে দিন দুপুর ও বিকেলের মধ্যে। গল্প দু’টি মজলিশে পড়ার পরে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেখানকার শ্রোতাদের (যে দলে ছিলেন অরুণ মিত্র, সাগরময় ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ) মধ্যে? তাঁরা হইহই করে উঠেছিলেন। ঠিক যে ভাবে চমকে গিয়েছিল বাংলা সাহিত্যের পাঠককুল।

এই গল্প যখন বই আকারে বার হয়, তখন অবশ্য সুবোধ প্রকাশক পাচ্ছিলেন না। শেষে ‘ফসিল’-এর সঙ্গে আরও কয়েকটি গল্প নিয়ে ওই নামে বইটি প্রকাশ করেন একজন অ-প্রকাশক ভদ্রলোক। সুবোধবাবুর বন্ধু ছিলেন ক্ষেত্রনাথ রায়। তস্য বন্ধু রবীন্দ্রনাথ পালই শেষে বইটি প্রকাশ করেন। কেমন ছিল তার কাটতি? প্রথম সংস্করণটি দু’তিন মাসের মধ্যেই বিকিয়ে যায়।

একই ভাবে সুবোধের প্রথম উপন্যাস ‘তিলাঞ্জলি’ও প্রকাশ করেছিলেন এক অ-প্রকাশক, তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু তথা দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ।

‘তিলাঞ্জলি’র পটভূমি

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। তার আঁচ থেকে ভারত তো বটেই, বঙ্গদেশও রেহাই পায়নি। মাথার উপরে আশঙ্কা, কখন বাইরের শত্রু আক্রমণ করে! ঘরেও বদলে যাচ্ছিল পরিবেশ। ঘনীভূত হচ্ছিল পারস্পরিক অবিশ্বাসের বিষবাষ্প। ব্রিটিশ শাসকের দমননীতি তো রয়েইছে। জাতীয় নেতারা অনেকেই সেই সময়ে বন্দি। এই পরিস্থিতিটাই যেন অস্থির করে তোলে সুবোধকে। তার পরের কথা জানিয়েছেন সাগরময় ঘোষ, ‘...হঠাৎ সুবোধবাবু রুখে উঠলেন। বললেন, সাগরবাবু, আমি দেশ পত্রিকায় একটি উপন্যাস লিখতে চাই, আপনি ছাপবেন? সুবোধবাবু তখন ছোট গল্প লেখক হিসেবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। ‘অযান্ত্রিক’ ও ‘ফসিলের’ মতো গল্প নিয়ে আলোচনা তখন প্রায় সবারই মুখে মুখে ফিরছে। উপন্যাস লেখায় তিনি তখনও হাত দেননি। তাঁর সংকোচপূর্ণ প্রস্তাবে আমি সম্মত হলাম এবং উপন্যাসের বিষয়বস্তু নিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ কয়েক দিন আলোচনাও হল। তার পর দেশ পত্রিকায় শুরু করলেন উপন্যাস। নাম দিলেন— ‘তিলাঞ্জলি’।’

রমাপদ চৌধুরী, বিমল মিত্র, সাগরময় ঘোষ, মন্মথনাথ সান্যাল, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুশীল রায় এবং বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুবোধ ঘোষ (ডান দিকে দাঁড়িয়ে)।

এই উপন্যাসে তৎকালীন রাজনৈতিক ডামাডোলের ছবি তুলে ধরেছিলেন সুবোধ। পরে নিজেই জানান, শাসক ইংরেজ তো বটেই, কমিউনিস্ট পার্টির কাজ, কথা ও নীতির প্রতিবাদও রয়েছে এই লেখায়। তার ফলে কমিউনিস্টরা যে ‘তিলাঞ্জলি’র প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না, সেটাও তিনি জানতেন। সাহিত্যরসের দিক থেকে তো বটেই, সময়ের দলিল হিসেবেও এই উপন্যাসটির গুরুত্ব ছিল আলাদা। কিন্তু এই লেখা বই হিসেবে প্রকাশ করতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় সুবোধকে।

‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের পরে এক বিখ্যাত প্রকাশক বইটি তৈরির দায়িত্ব নেন। প্রকাশের সব আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, ছাপা-বাঁধাই অবধি শেষ, তখন কয়েক জন গিয়ে ওই প্রকাশককে ‘সাবধান’ করে দিয়ে বলেন, এ বই ছাপলে তাঁর জেল হতে পারে। কারণ, ইংরেজদের ভারত রক্ষা আইন ‘তিলাঞ্জলি’র এই ইংরেজবিরোধী ও যুদ্ধবিরোধী কথাবার্তা সহ্য করবে বলে মনে হয় না।

অস্ত্রোপচারের জন্য তখন এনআরএস হাসপাতালে শয্যাশায়ী সুবোধ। তাই উপায়ান্তর না দেখে সাগরময়ের কাছে ছুটে যান প্রকাশক। সাগরময় তাঁকে হাসপাতালে সুবোধ ঘোষের কাছে পাঠান। মজার কথা হল, সুবোধ প্রকাশককে ফেরত পাঠান সাগরময়ের কাছেই। বলে দেন, উনিই একটা না একটা উপায় বার করতে পারবেন।

প্রকাশকের তখন সঙ্গীন দশা। তিনি সাগরময়কে বলেন, শুধু প্রকাশকের নামটি বদলে দিলেই আর গোল থাকে না। বইও প্রকাশ হয়, তাঁরও টাকাটা জলে যায় না। পরে এই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে একবার সাগরময় ঘোষ বলেছিলেন, ‘‘আমি এই বইয়ের প্রকাশক হয়েছিলাম। আমি জেল খাটা মানুষ, অতো ভয়ডর নেই।’’

‘তিলাঞ্জলি’ নিয়ে গল্পের অবশ্য এখানেই শেষ নয়। সুবোধ সুস্থ হয়ে ফিরে আসার পরে তাঁকেও কিঞ্চিৎ প্যাঁচে পড়তে হয়েছিল। বই তো বাজারে এসে গিয়েছে। কাটতিও ভাল। এর মধ্যে একদিন আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁকে ডেকে বলেন, ‘‘তুমি এখনই গিয়ে মিস্টার রাওয়ের সঙ্গে দেখা করো।’’ আইসিএস রাওয়ের কাঁধে সুবোধ ঘোষের বিরুদ্ধে তদন্ত চালানোর দায়িত্ব পড়েছিল। আলিপুরে তাঁর বাড়িতে যেতেই তিনি সুবোধকে একটি ফাইল এগিয়ে দিয়ে বলেন, ‘‘আপনি নাকি অসমে গিয়ে শত্রুপক্ষ জাপানের সামরিক গোয়েন্দাদের সাহায্য করেছেন, অনেক খবর জুগিয়েছেন। সত্যি যদি এমন কাজ করে থাকেন, তবে...’’

সুবোধ জবাবে বলেছিলেন— তিনি কোনও দিন অসমে যাননি। তার প্রমাণও দিতে পারেন।

ব্যস, মিটে গেল ঝামেলা। রাও তাঁকে দিয়ে একটি সই করিয়ে নিলেন শুধু। আর রাওয়ের বাঙালি স্ত্রী মনোরমা, যিনি সুবোধবাবুর গল্পের ভক্তও, চায়ের ব্যবস্থা করে এসে বললেন, ‘‘আমি ওঁকে অনেকবার বলেছি, ওই ফাইলে সব মিথ্যে কথা।’’

জীবনযুদ্ধ

যে মানুষটির কলম বাংলা সাহিত্যে সোনা ফলিয়েছে, তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ কিন্তু কেটেছিল কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে। জন্ম হাজারিবাগে। সেখানেই লেখাপড়া। সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে এক সময়ে চলে আসেন কলকাতায়। তার পরেই শুরু কঠিন জীবনের মাটিতে পা রাখার লড়াই। সেই সময়ে হেন কাজ নেই, তিনি করেননি। শোনা যায়, এক সময়ে কলকাতায় বাস কন্ডাক্টরিও করেছিলেন সুবোধ ঘোষ। আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দেওয়ার আগে ছ’মাস তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে প্রুফ রিডার ছিলেন।

১৯৪০ সালের ১ জানুয়ারি সুবোধ ঘোষ আনন্দবাজার রবিবাসরীয় বিভাগে মন্মথনাথ সান্যালের সহকারী হিসেবে যোগ দেন। পরে আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গেও যুক্ত হন তিনি। আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক-লেখক ছিলেন সুবোধ ঘোষ। ওঁর সঙ্গে একই দিনে ‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন সাগরময় ঘোষ। সেই যে সখ্য তৈরি হয় দু’জনের মধ্যে, তা বজায় ছিল আমৃত্যু। এই বন্ধুত্বের কথা বহু বার উল্লেখ করেছেন দু’জনেই। যখনই কোনও সমস্যা তৈরি হয়েছে, সুবোধ শরণ নিয়েছেন সাগরময়ের। আবার এক বছর ‘দেশ’ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় শেষ মুহূর্তে একটি গল্প লিখে সাগরময়কে বাঁচিয়ে দিয়েছেন সুবোধ।

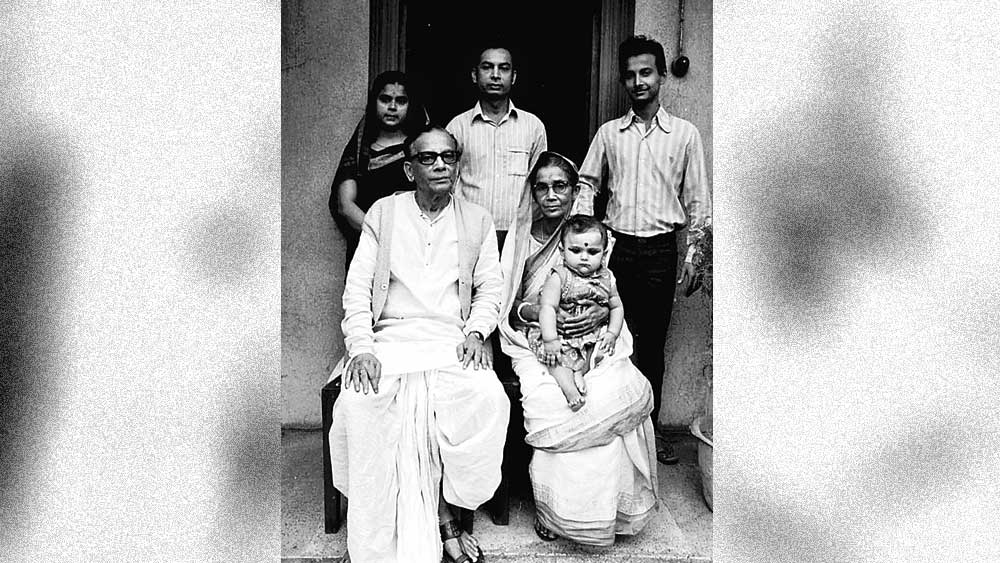

সপরিবার সুবোধ ঘোষ।

সে গল্পের আগে অন্য আর একটি কাহিনি এখানে বলা যেতে পারে। সেটির মূলেও সেই ‘তিলাঞ্জলি’। সেই উপন্যাস তখন ধারাবাহিক ভাবে ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। একদিন দুপুরে প্রেস বিভাগের এক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ‘দেশ’-এর দফতরে ঢুকে ফেটে পড়লেন, ‘‘এই লেখকের লেখা এতই দুর্বোধ্য যে, কোনও অপারেটর কম্পোজ করতে চায় না।’’ আনন্দবাজারের সেই বর্মণ স্ট্রিটের অফিসে ‘দেশ’ পত্রিকা এবং আনন্দবাজার রবিবাসরীয় বিভাগ ছিল একই ঘরে, এক টেবিলে। সেই সময়ে টেবিলের অন্য প্রান্তে বসেছিলেন সুবোধ ঘোষ স্বয়ং। তাঁর মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। সাগরময় সেই অস্বস্তিকর অবস্থা কাটাতে তাড়াতাড়ি সুবোধকে দেখিয়ে ওই ব্যক্তিকে বলেন, ‘‘এই যে ইনিই লেখক। এঁরই নাম সুবোধ ঘোষ।’’ অপারেটর ভদ্রলোক এই কথায় অত্যন্ত লজ্জায় পড়ে যান। কাঁচুমাচু মুখে বলেন, ‘‘এই বুঝেছেন কি না, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি...’’ সাগরময় তখন বলেন, ‘‘সুবোধবাবু বহু বহু বছর লিখবেন। ওঁর হাতের লেখার ধাঁচও আপনার অপারেটররা বুঝে ফেলবেন।’’

সাগরময় ঘোষের কথা মিলে গিয়েছিল অক্ষরে অক্ষরে। জীবনের শেষ দিন অবধি কলম চলেছিল সুবোধ ঘোষের।

বাবা, স্বামী, লেখক

আনন্দবাজারে যোগ দেওয়া এবং তার পরে সাহিত্যিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে জায়গা করে নেওয়ার পরে জীবনের যাত্রায় একটু একটু করে থিতু হয়েছিলেন সুবোধ ঘোষ। তাঁর তিন ছেলে, এক মেয়ে। এত কাজের মধ্যেও বাবা হিসেবে সব সময় সন্তানদের পাশে থেকেছেন। মেজ ছেলে সত্যম বলছিলেন, ‘‘কর্তব্যে কোনও দিন অবহেলা করতে দেখিনি। বিশেষ করে আমার ক্ষেত্রে যেন তাঁর বাড়তি নজর ছিল। প্রেসিডেন্সিতে পড়তাম আমি। বাবার তখন একটা অস্টিন গাড়ি ছিল। সেই গাড়িই আমাকে কলেজে পৌঁছে দিত। তার পরে বাড়ি ফিরে বাবাকে নিয়ে যেত অফিসে।’’ কলেজে পড়ার সময়ে তাঁর শখ হয়েছিল গিটার শেখার। ‘‘বাবাকে বলতে তিনি গিটারের শিক্ষক রেখে দিলেন,’’ বললেন সত্যম।

স্ত্রী মুকুলরানি দেবী ছিলেন একাধারে সুবোধের বন্ধু, সচিব ও সঙ্গী। সেই কৃচ্ছ্রসাধনের দিন থেকেই। সত্যমের কথায়, ‘‘বাবার লেখার প্রথম পাঠিকা মা। যখন ম্যানুস্ক্রিপ্ট ফর্মে লিখছেন একটা গল্প বা উপন্যাস, তার পরেই কিন্তু মাকে শোনাতেন। মা তখনকার দিনের ম্যাট্রিকুলেট। আমিও ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত মায়ের কাছে পড়েছি।’’ মুকুলরানি নিছক পাঠ করেই ক্ষান্ত হতেন না। যে জায়গা ভাল লাগত না, তা তিনি জোরের সঙ্গে বলতেনও। সত্যম বলেন, ‘‘মা অনেক সময়ে বাবাকে লেখার কিছু কিছু জায়গা বদলাতে বলতেন। বলতেন, ওই জায়গাটা কিন্তু তুমি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ। ওটা এই রকম ভাবে বদলাও। বাবা বলতেন, ঠিক বলেছ। বলে বাবা বদলে দিতেন।’’ সুবোধের মৃত্যুর পরে তাঁকে নিয়ে একটি স্মৃতিচারণাও লেখেন মুকুলরানি দেবী।

আনন্দবাজারে চাকরি পাওয়ার পরে কৃচ্ছ্রসাধন শেষ হয় ধীরে ধীরে। সুবোধের কলম তাঁকে দিয়ে এর মধ্যেই সোনা ফলাতে শুরু করেছে। সে সব গল্প-উপন্যাস যে শুধু বাংলা সাহিত্যের মণিমাণিক্য, তা-ই নয়, রুপোলি পর্দায় বেশ কয়েকটি উপস্থাপিতও হয়েছে। ১৯৫৬ সালে উত্তম-সুচিত্রার ‘ত্রিযামা’। দু’বছর পরে ঋত্বিক ঘটক তৈরি করেন ‘অযান্ত্রিক’। এর পরে একে একে ‘শুন বরনারী’, ‘শিউলিবাড়ি’, ‘জতুগৃহ’, ‘ঠগিনী’। হিন্দিতে ১৯৫৯ সালে বিমল রায় তৈরি করেন ‘সুজাতা’। অনেক বছর পরে ‘জতুগৃহ’ অনুসরণে ‘ইজ়াজ়ত’ তৈরি করেন গুলজ়ার। এর মধ্যে ‘সেদিন চৈত্রমাস’ অবলম্বনে তৈরি হয়েছে ‘চিতচোর’। সাহিত্য, সিনেমায় সুবোধ তখন মধ্যগগনে।

গল্প-উপন্যাসের পাশাপাশি ‘ভারত প্রেমকথা’র মতো মহাকাব্যিক লেখা তাঁর কলমই উপহার দিয়েছে। অথচ আনন্দ পুরস্কার ছাড়া তেমন কোনও বড় সাহিত্য পুরস্কার পাননি সুবোধ ঘোষ। তাঁকে নিয়ে চর্চাও যে কতকটা স্তিমিত এখন, সে কথা উল্লেখ করে সত্যম বলেন, ‘‘এই নিয়ে আমারও অভিমান আছে।’’

সেই গল্প

বর্মণ স্ট্রিটের আনন্দবাজার দফতর। ভাদ্রের পচা গরমে তখন সেই দফতরও সরগরম। কারণ পূজাবার্ষিকীর শেষ ফর্মা ছাড়তে হবে। আনন্দবাজার পত্রিকা ও ‘দেশ’ পত্রিকা, দু’টি দফতরেই শেষ ফর্মা ভরানোর গল্পটির জন্য প্রতীক্ষা। দু’টি পত্রিকাতেই দু’টি গল্প লেখার কথা সুবোধ ঘোষের।

নিয়মমাফিক, সুবোধবাবু প্রথম লেখাটি দেবেন আনন্দবাজারকে, তার পরে ‘দেশ’কে। আনন্দবাজারের মন্মথকে চরম উৎকণ্ঠায় রেখে শেষে বিকেলের মধ্যে তাঁকে ‘মুক্ত’ করে দেন সুবোধ ঘোষ। তার পরে পালা সাগরময়ের। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে অফিসের তিনতলায় আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় দফতরে চলে যান সুবোধ। এর কিছুক্ষণ পরে সাগরময়কে তিনি ফোনে ডাক দেন। এত তাড়াতাড়ি লেখা হয়ে গেল! প্রায় ছুটে তিনতলায় উঠে দেশ পত্রিকার সম্পাদকমশাই দেখেন, সহকর্মীদের অভাব এবং আগের রাত থেকে টানা কাজ করার ফলে মাথা চেপে বসে আছেন সুবোধ ঘোষ। আনন্দবাজারের প্রথম সম্পাদকীয়টি লেখার পরে তাঁর প্রবল মাথা যন্ত্রণা। কিছু ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে।

সাগরময় পড়লেন অথৈ জলে। সে দিন বিকেল বা বড়জোর পরের দিন সকাল পর্যন্ত তাঁর হাতে সময়। তার মধ্যে সুবোধের গল্প প্রেসে পাঠাতেই হবে। না হলে কী হবে, তা কেউ জানে না। শেষে একটা উপায় বার করলেন সুবোধ নিজেই। বললেন, ‘‘বাড়ি গিয়ে স্নানটান করে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়ে তার পরে লিখতে বসব।’’

এই কথায় রাজি হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাই সুবোধ বাড়ি চলে গেলেন। সাগরময় দেখলেন, সব মিলিয়ে লেখা হাতে আসতে রাত দেড়টা-দুটো বাজবেই। সেই মতো প্রেসের লোককে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি বন্ধুদের আড্ডায় গেলেন। কিন্তু ভিতরে চাপা উৎকণ্ঠা। তাই আড্ডায় মন বসল না সে দিন। তার পরে এক বন্ধুর সঙ্গে হোটেলে রাতের খাওয়া সেরে গেলেন সঙ্গীত সম্মিলনীতে।

রাত তখন প্রায় দুটো। একটি ট্যাক্সি চেপে গেলেন সুবোধের বাড়িতে। উৎকণ্ঠার মধ্যেও তখন সাগরময়ের মনে হচ্ছে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই লেখা শেষ হয়ে গিয়েছে। বা অন্তত শেষের কাছাকাছি তো বটেই।

কিন্তু বাড়ির সামনে পৌঁছে কেমন ধাঁধা লাগল। দোতলার যে ঘরে বসে সুবোধ সাধারণত লিখে থাকেন, সেই ঘর তো অন্ধকার। বুকফাটা হাহাকারের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন সাগরময়, ‘‘সু-বো-ধ-বা-বু!’’ জ্বলে উঠল ঘরের আলো। একটু পরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন সুবোধ ঘোষ। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি। হাত ধরে সাগরময়কে টেনে নিয়ে গেলেন রাস্তার মোড় পর্যন্ত। তার পরে অনুতপ্ত গলায় বললেন, ‘‘এবার আমাকে ক্ষমা করুন।’’

পরে সাগরময় তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ‘মনে হচ্ছিল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।’ কিন্তু কী আর করা! এই পুরো সময়টায় সাগরময় ঘোষের সঙ্গী ছিলেন কথাসাহিত্যিক সুশীল রায়। শেষ রাতটুকু তাঁর বাড়িতে কাটিয়ে সকালের চা খেয়ে যখন পাতা ভরানোর ‘ম্যাটার’ জোগাড় করতে সাগরময় ফের অফিসে ঢুকলেন, তখন সকাল পাঁচটা।

ক্লান্ত শরীর টেনে তিনি ‘দেশ’-এর দফতরে পা রাখলেন। তার পরেই চমক! পাশে আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় দফতরটি দেখা যায়। সেখানে ঘাড় গুঁজে বসে লিখে চলেছেন সুবোধ ঘোষ। আর থাকতে পারেননি সাগরময়। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন সুবোধ ঘোষকে। চোখে তাঁর জল। বিব্রত সুবোধ বলেন, ‘‘একি, আপনি যদি সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েন, তা হলে আমি লিখব কী করে?’’ তার পরে বললেন, কাল রাতে তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে বড্ড মনঃকষ্টে ভুগছিলেন তিনি। রাত যখন প্রায় চারটে, গিন্নিকে কাগজ জ্বেলে (তখন উনুন ধরানো হত সকালে) চা বানাতে বলেন। তার পরে ট্যাক্সি ধরে চলে আসেন অফিসে।

সঙ্গে সঙ্গে যেন আগের দিনরাতের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল সাগরময় ঘোষের। নিজের আসনটিতে চেপে বসলেন। দফতরের ফাইফরমাস খাটার লোকটিকে টাকা দিয়ে গরম গরম শিঙাড়া, কচুরি আর চা আনতে বলেন।

এ দিকে সুবোধ ঘোষ তখন পাতার পর পাতা লিখে যাচ্ছেন। সেই ফাইফরমাস খাটার ছেলেটিই তা সিঁড়ি ভেঙে গিয়ে প্রেসে দিয়ে আসে। শেষ পাতাটি দিয়ে আসার পরে আর দাঁড়ানোর ক্ষমতা ছিল না ছেলেটির। কারণ পাতা দিতে গিয়ে নব্বই বার সিঁড়ি ভেঙেছে সে। সাগরবাবুর কথায়, ‘সুবোধবাবু সেবার নব্বই স্লিপ (পাতা) লিখেছিলেন।’

আর গল্পটির নাম? ‘থিরবিজুরি’। সাহিত্যে এমন গল্প আর খুব একটা লেখা হয়নি।

ঋণ: ‘সম্পাদকের বৈঠকে’: সাগরময় ঘোষ; ‘হীরের নাকছাবি’; ‘সেদিনের আলোছায়া’: সুবোধ ঘোষ; সত্যম ঘোষ