সাধনার সরঞ্জাম খুঁজে না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন তন্ত্রসাধক লোকনাথ রায়। কোথায় হারাল তাঁর ডামরগ্রন্থ, নরকপাল আর মহাশঙ্খের মালা? ঘর, বাড়ি, সাধনস্থল—সর্বত্র খুঁজেছেন। কোত্থাও নেই! তিনি তাঁর সম্পত্তি খুঁজুন, ততক্ষণে আমরা তাঁর পরিচয়টা জানব।

১৬০০ সালেরও আগেকার কথা। নদিয়ার চাকদহ থেকে পুব বাংলায় এলেন রামসুন্দর দেব। আগে ছিলেন বিহারে। পদবি ছিল ‘দেও’। বাংলায় এসে হয়েছিলেন ‘দেব’। জাতে দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ। রামসুন্দরের নাতির ছেলে রামনারায়ণ মসুয়ায় ঘরবাড়ি তৈরি করেন। জ্ঞান বিদ্যা এবং ভাষার চর্চায় এঁদের খুব সুনাম হয়। এই সময়ই দেব থেকে তাঁদের উপাধি হয় রায়। পরে এঁদের এক শরিক জমিদারি করে রায়চৌধুরী নামে পরিচিতি পান।

রামনারায়ণের নাতির ছেলে রামকান্ত। রামকান্তর দুই ছেলে, লোকনাথ আর ভোলানাথ।

সেই তন্ত্রসাধক লোকনাথ। যেমন অঙ্কে মাথা, তেমনই জমি জরিপে তুখড়, তেমনই ভাষাজ্ঞান। আরবি, ফারসি আর সংস্কৃতে তাঁর এমন দখল যে, যে কোনও একটি ভাষার বই খুলে তিনি অনর্গল মুখে মুখে তর্জমা করে অন্য দুই ভাষায় লেখাটি বলে যেতে পারতেন। কিন্তু গড়পড়তা জীবন ছেড়ে তিনি বেছে নিয়েছিলেন শক্তিসাধনার পথ। নির্জন শ্মশানে নরকপাল, মানুষের অস্থিখণ্ড দিয়ে তৈরি মহাশঙ্খের মালা আর ডামরগ্রন্থ নিয়ে তিনি দিন কাটাতেন। ছেলেকে সংসারী করতে কৃষ্ণমণি নামে এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে লোকনাথের বিয়ে দেন রামকান্ত। তাতেও ছেলের মন না ফেরায় তিনি সেই ডামরগ্রন্থ, নরকপাল আর মহাশঙ্খের মালা ভাসিয়ে দিলেন ব্রহ্মপুত্রের জলে। ফল হল হিতে বিপরীত।

অনেক খুঁজেও কিছু না পেয়ে হতাশায় লোকনাথ বিছানা নিলেন। তিন দিন একই ভাবে শুয়ে থেকে তৃতীয় দিন দেহত্যাগ করলেন। স্ত্রী কৃষ্ণমণি তখন গর্ভবতী। মৃত্যুর আগে স্ত্রীকে আশীর্বাদ করেছিলেন, ‘দুঃখ কোরো না। তোমার এই এক ছেলে থেকেই একশো হবে।’

স্বর্গত লোকনাথ রায়ের ছেলের নাম ছিল কালীনাথ রায়। কিন্তু লোকে তাকে ডাকত শ্যামসুন্দর বলে। বাবার মতো ইনিও ছিলেন আরবি-ফারসি-সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত। শ্যামসুন্দরের আটটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল এবং সেই আটটি ছেলেমেয়ের পরে হয়েছিল মোট তিপ্পান্নটি সন্তান।

জমিদারের পুষ্যিপুত্র

এই শ্যামসুন্দর ওরফে কালীনাথের তৃতীয় সন্তান, দ্বিতীয় পুত্রসন্তানের নাম কামদারঞ্জন। জন্ম ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে (১২৭০ বঙ্গাব্দের ২৮ বৈশাখ)। কামদারঞ্জনের চরিত্রে ঠাকুরদাদা লোকনাথ রায়ের প্রাবল্য, ক্ষমতা, মেধা বহু ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। এক দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি, অপুত্রক জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরী পাঁচ বছর বয়সি কামদারঞ্জনকে দত্তক নেন। কামদারঞ্জনের নাম রাখেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

শ্যামসুন্দর তাঁর রূপবান সন্তান কামদারঞ্জনকে হরিকিশোরের হাতে তুলে দেওয়ার সময়ই শর্ত দিয়েছিলেন, পরে হরিকিশোরের ছেলে হলেও পুরো সম্পত্তি কামদারঞ্জনই পাবে। পরে হরিকিশোরের একটি ছেলে হয়, নাম নরেন্দ্রকিশোর। উপেন্দ্রকিশোর তাঁর সঙ্গে জমিদারি ও সম্পত্তি সমান ভাগ করে নিয়েছিলেন।

হরিকিশোরের বাড়িতে যথেষ্ট আদরযত্নে মানুষ হন উপেন্দ্রকিশোর। কিন্তু সামান্য শাসন করা হলেই তিনি হরিকিশোর আর শ্যামসুন্দরের বাড়ির মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে পরিত্রাহি কান্না জুড়ে দিতেন। অস্থির হয়ে শ্যামসুন্দর তাঁর স্ত্রী জয়তারাকে বলতেন, ‘‘দরকার নেই সম্পত্তির, আমি এখনই চললাম ছেলেকে নিয়ে আসতে।’’ উপেন্দ্রকিশোরের কীর্তি দেখে অস্থির হতেন হরিকিশোর।

ভাইঝি লীলা মজুমদার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন, ‘ছেলে তো নয়, হরিকিশোর সিংহের বাচ্চা ঘরে এনেছিলেন। তারা কখনো পোষ মানে না, সর্বদা নিজের বুদ্ধিতে চলে। তাদের এমন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব থাকে যে, প্রভাবিত করতে হলে যেমন তেমন লোক দিয়ে চলে না।’ জমিদারির উত্তরাধিকারীর প্রয়োজনে হরিকিশোর এমন একজনকে দত্তক নিয়েছিলেন, যার জমিদারির প্রতি কোনও আগ্রহ ছিল না। ছোট ভাই নরেন্দ্রর উপর জমিদারি ছেড়ে তিনি বিদ্যাচর্চার কাজেই মন দিয়েছিলেন।

শ্যামসুন্দর ছিলেন প্রগতিশীল, হরিকিশোর প্রাচীনপন্থী। উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন শ্যামসুন্দরের মতো। লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন, কিন্তু গানবাজনার শখ ছিল আরও বেশি। প্রথমে বাঁশি, তার পর বেহালা ছিল তাঁর সঙ্গী। লেখাপড়া করতে বড় একটা দেখা যেত না, কিন্তু স্কুলের মাস্টারমশাইরা পড়া ধরলে ঠিক ঠিক বলে দিতেন। বাকি ছেলেদের পড়া শুনে শুনেই তাঁর পড়া তৈরি হয়ে যেত। পরীক্ষা এসে গেলে বেহালা-বাঁশি তুলে দিয়ে বইপত্র নিয়ে বসতেন।

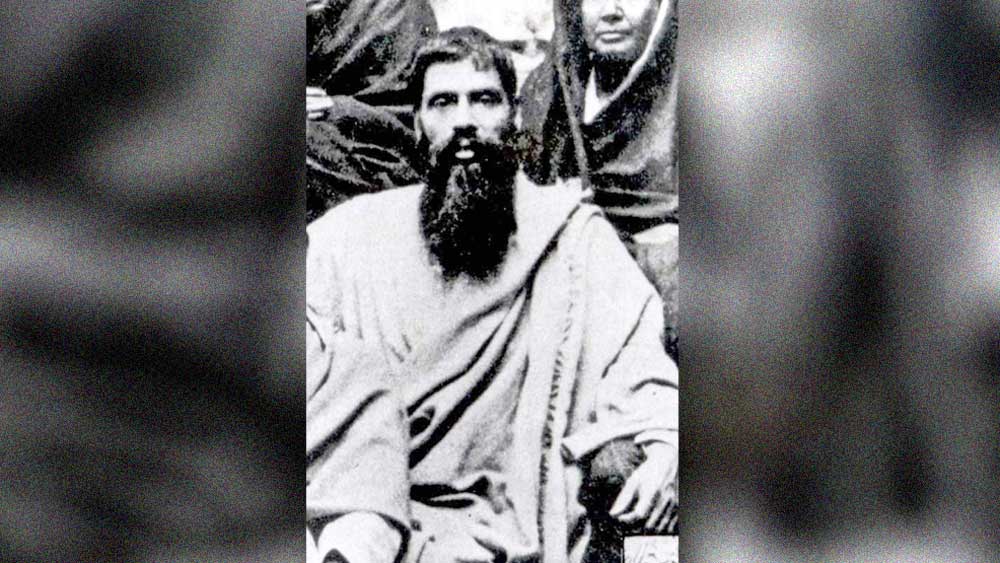

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পিছনে, ডান দিকে) ও অন্যান্য বিশিষ্টজনের সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোর (সামনে, ডান দিকে)

পুরনো ছেড়ে নতুনের পথে

ইশকুলে প্রিয় বন্ধু ছিলেন গগনচন্দ্র হোম। তিনি রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন। জাতপাত না মানা, ঠাকুরদেবতায় বিশ্বাস না করা, মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো, যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিচার করা, পুরনো নিয়মকানুন ভেঙে ফেলা—গগনচন্দ্রের কাছ থেকে এ সব শুনে উপেন্দ্রকিশোরের বড় ভাল লাগত। অস্বস্তি বাড়ল গোঁড়া হিন্দু হরিকিশোরের। তিনি গগনচন্দ্রের সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করলেন উপেন্দ্রকিশোরকে। লোকের চোখ এড়িয়ে বনে জঙ্গলে গগনচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করা শুরু করলেন উপেন্দ্রকিশোর, আলোচনা করতেন ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, নিরাকার ব্রহ্ম ইত্যাদি বিষয়ে।

ছেলেবেলা থেকেই উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। অঙ্ক এবং বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন খুবই ভাল। ছবি আঁকার হাতও ছিল অপূর্ব। হাতের কাছে কাগজ পেলেই ছবি আঁকতেন। একবার ময়মনসিংহ জেলা ইশকুল পরিদর্শন করতে এলেন বাংলার ছোট লাটসাহেব। উপেন্দ্রকিশোরের ক্লাসে যখন এলেন, উপেন্দ্রকিশোর তখন মাথা নিচু করে খাতায় পেনসিল দিয়ে কী যেন করছে। সাহেবের কৌতূহল হল। খাতাটা চেয়ে নিয়ে দেখলেন ছেলেটি এরই মধ্যে সাহেবের বেশ সুন্দর একটা ছবি এঁকে ফেলেছে। শিক্ষকরা তো ভয়ে অস্থির, সাহেব আবার কী মনে করবেন! সাহেব কিন্তু খুব খুশি হয়ে উপেন্দ্রকিশোরের পিঠ চাপড়ে বললেন, ‘এ জিনিসের চর্চা তুমি কখনও ছেড়ো না, বড় হয়ে এই লাইনেই যেও।’

১৮৭৯ সালে ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে পনেরো টাকা বৃত্তি নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ। তার পর মসুয়া ছেড়ে কলকাতায়। প্রেসিডেন্সি কলেজ। ১৮৮৪ সালে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউট থেকে বি এ পাশ করলেন উপেন্দ্রকিশোর।

তখন রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ তিনটি শাখায় ভেঙে গিয়েছে। প্রথমটি ছিল আদিসমাজ, যাঁর সভ্য ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর বংশধররা। নব বিধান সমাজ ছিল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের। আর সবচেয়ে আধুনিকমনস্ক ছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। এই শাখার কথাই বন্ধু গগনচন্দ্রের কাছে শুনে এসেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। এই শাখারই সভ্য ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

একে ব্রাহ্ম, তায় অসবর্ণ বিয়ে

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সে সময় গানবাজনার খুব চর্চা ছিল। সেই সূত্রেই উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলাপ। কলকাতায় এসে উপেন্দ্রকিশোর হাতে তুলে নেন ক্যামেরা। আলোছায়ার রহস্য নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করতেন তিনি। তাঁর তোলা ছবি বিলেতের ছবি ছাপার জগতেও প্রশংসা পেয়েছিল। ছোটখাটো যন্ত্রপাতি নিয়ে বিজ্ঞানচর্চাও করতেন।

মসুয়া থেকে এসে কলকাতার এক ছাত্রাবাসে থাকতেন। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ব্রাহ্মসমাজে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়। সেখানেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন। উপেন্দ্রকিশোর ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ায় শুধু ব্রাহ্মসমাজেই নয়, তাঁর আত্মীয় পরিজনের মধ্যেও আলোড়ন তৈরি হল। শ্যামসুন্দর তত দিনে মারা গিয়েছেন। কষ্ট পেলেন বৃদ্ধ হরিকিশোর। মা জয়তারা কষ্ট পেয়েছিলেন হয়তো, প্রকাশ করেননি। সনাতন হিন্দু ধর্মের বিচারে উপেন্দ্রকিশোরের জীবনধারা আলাদা হয়ে যায়। এখানেও কথা বলেছিল ঠাকুরদাদা লোকনাথ রায়ের রক্ত। তিনিও সনাতন ধর্ম ছেড়ে তন্ত্রসাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন।

একুশ পেরোনোর আগেই ফোটো তোলা, ছবি আঁকা এবং ছাপার কাজে উপেন্দ্রকিশোরের আগ্রহ এবং প্রতিভার কথা জেনে গিয়েছেন সকলেই। কিছু কিছু উপার্জনও শুরু হয়েছে। হরিকিশোর মারা যেতে জমিদারি ভাগ হল উপেন্দ্রকিশোর এবং নরেন্দ্রকিশোরের মধ্যে। পুরোটা দাবি করা দূরে থাক, জমিদারি নিয়ে কখনও মাথাই ঘামাননি উপেন্দ্রকিশোর। জমিদারির আয় থেকে নরেন্দ্রকিশোর যা পাঠাতেন, তিনি খুশি হয়ে নিতেন। তেইশ বছর বয়সে নিজের আগ্রহে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে বিধুমুখীকে বিয়ে করেছিলেন। একে ব্রাহ্ম হওয়া, তার উপর জাত ভেঙে ব্রাহ্মণকন্যাকে বিয়ে— মা জয়তারা তার পর থেকে উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ি এলেও রাতে থাকা বন্ধ করে দিলেন। তবে তাঁর দিক থেকে বিধুমুখীর আদরের কমতি ছিল না। বিধুমুখী সুন্দরী ছিলেন না। বিধুমুখীর শান্ত স্বভাব, স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে ব্রাহ্মমতেই বিয়ে হয়েছিল তাঁদের। তার পর মন্দিরের সামনে তেরো নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বিরাট লাল বাড়িটায় স্ত্রীকে নিয়ে সংসারজীবন শুরু।

শ্যামসুন্দর রায়ের বড় ছেলে, উপেন্দ্রকিশোেরর বড়দাদা সারদারঞ্জন আগেই কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর ছিল ক্রিকেটের শখ। আবক্ষ দাড়িওয়ালা মানুষটি সাদা বিলিতি পোশাক পরে, ব্যাট হাতে ক্রিজে দাঁড়ালে ইংল্যান্ডের স্যর ডব্লিউ জি গ্রেসের সঙ্গে কেউ তফাত পেত না! তাঁকে বলা হত ‘ভারতীয় ক্রিকেটের জনক’। এর পর ছোট তিন ভাই, মুক্তিদারঞ্জন, কুলদারঞ্জন এবং প্রমদারঞ্জনও একে একে কলকাতায় চলে আসেন। ক্রিকেটে তাঁদেরও বেশ আগ্রহ ছিল। এঁদের বড় বোন গিরিবালার বিয়ে হয়েছিল ময়মনসিংহের নন্দীচৌধুরী বংশে। আর ছোট বোন মৃণালিনীর বিয়ে হয়েছিল ময়মনসিংহেরই আনন্দমোহন বসুর ভাইপো হেমেন্দ্রমোহন বসুর সঙ্গে। ইনি ছিলেন কুন্তলীন তেল এবং দেলখোস এসেন্সের আবিষ্কারক।

রায় পরিবারের কলকাতাবাসের প্রাণকেন্দ্র ছিল কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের তেরো নম্বর বাড়ি। কলকাতায়

যত তাঁরা থিতু হলেন, ময়মনসিংহের সঙ্গে যোগাযোগ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল। কিন্তু ময়মনসিংহের সংস্কৃতি, গীতিকাব্য, সাহিত্যপ্রীতি সবই রয়ে গেল রক্তের ধারায়। উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ির বারান্দায় রোজ সন্ধেবেলায় গান-গল্পের আসর বসত।

স্ত্রী বিধুমুখী এবং পুত্রকন্যাদের সঙ্গে

নিজস্ব নির্জনতায় একা

এই বাড়িতে থাকতে থাকতেই উপেন্দ্রকিশোর-বিধুমুখীর তিন মেয়ে সুখলতা, পুণ্যলতা, শান্তিলতা এবং দুই ছেলে সুকুমার, সুবিনয়ের জন্ম। সবচেয়ে ছোট ছেলে সুবিমল যখন জন্মায়, তখন এই পরিবার উঠে গিয়েছে শিবনারায়ণ দাস লেনের বাড়িতে। জ্ঞানবিদ্যার সাধনার জন্য সংসার এড়িয়ে নির্জনতার খোঁজ করেননি উপেন্দ্রকিশোর। তাঁর মনের মধ্যেই ছিল সেই নিভৃতি। সংসারের ঝামেলা সেখানে পৌঁছতে পারত না। নিজের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিবার, পরিজন, বন্ধুবান্ধব— কারও প্রতি কর্তব্য পালনে তিনি বিমুখ হননি, আবার যে জ্ঞানসাধনা জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন, তাতেও অবহেলা করেননি। তাঁর শিল্পচর্চা, সাহিত্য রচনা, ছোটদের পত্রিকা করা সবটাই ছিল মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্য— এ সব থেকে কখনও লাভ করার কথা ভাবেননি তিনি। তেরো নম্বর বাড়িতে একটা অন্ধকার ঘর ছিল। উপেন্দ্রকিশোরের ছবি তোলা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চলত সেখানে। অন্য ঘরের এক কোণে থাকত বেহালা, ইজেলে টাঙানো থাকত ক্যানভাস। যখন যে কাজটা করতেন, বিশ্বজগৎ ভুলে গিয়ে করতেন। প্রতিভার সঙ্গে ছিল আপ্রাণ চেষ্টা। আলস্য ছিল না, বিশ্রামও ছিল না। নিজে বহু পরিশ্রমে যে বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন, তা থেকে কেউ কিছু শিখতে চাইলে উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন।

মুদ্রণশিল্পে যুগান্তর

এখান থেকেই রায়পরিবার শিশুসাহিত্যে এক নতুন দিকচিহ্ন তৈরি করা শুরু করে। পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের চেয়ে দু’বছরের বড়। এই দুই সমমনস্ক মানুষের মধ্যে সখ্য গভীর হয়। ঠাকুরবাড়ির মাঘোৎসবে গানের সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোর বহুবার বেহালায় সঙ্গত করেছেন। শিশুসাহিত্য বিষয়ে ঝোঁক ছিল ঠাকুর-পরিবারেরও। ঠাকুরবাড়ি থেকে রবীন্দ্রনাথের মেজ বউঠান জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ‘বালক’। পরে ‘মুকুল’, ‘সখা ও সাথী’ নামেও কিছু শিশুপত্রিকা বেরোয়। কিন্তু ছবি বা ছাপার দিক থেকে সেগুলো মোটেই তেমন মনকাড়া ছিল না। তা নিয়ে কেউ মাথা না ঘামালেও উপেন্দ্রকিশোর সন্তুষ্ট হননি। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে ছোটদের বিদেশি বইপত্র দেখেছেন, গবেষণা করেছেন কেমন করে সে রকম সুন্দর ছাপা, ছবি, পাঠ্য বিষয় আমাদের দেশে তৈরি করা সম্ভব, তা নিয়ে। সকলের প্রতি কর্তব্য, ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা, সকলকে নিয়ে চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, বনভোজন কিংবা ছুটি পেলেই সকলকে নিয়ে গিরিডি, চুনার, পুরী, দার্জিলিং— সব কিছুই করেছেন। তারই সঙ্গে ১৮৯৫ সালের মধ্যে ছাপার কাজ এবং ছবি এনগ্রেভ করা নিয়ে তিনি এতটাই লেখাপড়া করেছিলেন, হাতেকলমে কাজ শুরু করার আত্মবিশ্বাসও তাঁর তৈরি হয়ে গিয়েছিল। নিজের খরচে বিলেত থেকে যন্ত্রপাতি আনিয়ে পত্তন করলেন নিজস্ব ছাপাখানা ‘ইউ রায় অ্যান্ড সন্স’। শুরু করলেন হাফটোন ব্লক প্রিন্টিংয়ের কাজকর্ম। ভারতে সেই প্রথম।

এই ছাপাখানা আর তার বিরাট যন্ত্রপাতি রাখার সুবিধে তেরো নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে হচ্ছিল না। ফলে রায় পরিবার উঠে এলেন সাত নম্বর শিবনারায়ণ দাস লেনে। সেখানে একটি ঘরে হল ছবি তোলার আর ছবি আঁকার স্টুডিয়ো, একটি ঘরে প্রেস, অন্য ঘর আর বারান্দা মিলিয়ে সাজানো হল বাকি দরকারি যন্ত্রপাতি। একটা ছোট স্নানঘর হল তাঁর ডার্করুম। সেখানে নিবিষ্ট মনে তিনি চর্চা করে গেলেন হাফটোন ব্লকে ছাপার কাজ কেমন করে আরও ভাল, আরও উন্নত করে তোলা যায়। বিলিতি মুদ্রণ পদ্ধতি শিখলেন, কিন্তু সে-ব্যবস্থার অনেক খুঁত তাঁর চোখে পড়ল। সে সব সংশোধনের জন্যও অক্লান্ত পরীক্ষানিরীক্ষা করে চললেন। বিলেতের বিখ্যাত মুদ্রণ এবং ফোটোটেকনিক সংক্রান্ত পত্রিকা ‘পেনরোজেজ পিকটোরিয়াল অ্যানুয়াল’-এ পাঠাতে লাগলেন একের পর এক প্রবন্ধ। সাহেবরা সে-লেখা পড়ে বিস্মিত হলেন। বত্রিশ বছরের এক বাঙালি যুবকের এমন গভীর জ্ঞান, এমন সুন্দর ইংরেজি! তাঁরা অত্যন্ত সমাদর করে ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত উপেন্দ্রকিশোরের পাঠানো মোট ন’টি প্রবন্ধ ছাপেন। উপেন্দ্রকিশোরের এই উদ্ভাবনের ইতিহাস এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতেও আছে। বিদেশ থেকে অনেকে তাঁর ছাপাখানার কাজ দেখার জন্যও আসতেন। মাঝারি মাপের এক ভাড়াবাড়িতে, নিজস্ব পুঁজি, কিছু যন্ত্রপাতি এবং অসামান্য প্রতিভা— এই মূলধন নিয়েই অসাধ্য সাধন করেছিলেন তিনি। তখনকার দিনে ছবি ছাপা হত কাঠের উপরে খোদাই করা উডকাট কিংবা ইস্পাতের পাতের সাহায্যে। এতে ছবি হত অস্পষ্ট আর মোটা। উপেন্দ্রকিশোর জেনেছিলেন তামা বা দস্তার পাতে খোদাই করে ছবি ছাপলে তা আরও পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হয়। হাফটোন এবং লাইন ব্লক নিয়ে অনেক পড়াশোনা করে উপেন্দ্রকিশোর যে সব উন্নত প্রণালী চালু করেছিলেন, তাতে সারা পৃথিবীর মুদ্রণশিল্প উপকৃত হয়েছিল।

ছাপাখানা আরও বড় হওয়ায় ফের বাড়ি বদল। ১৯০০ সাল নাগাদ চলে এলেন ২২ নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে। সেই বাড়ির একতলায় হল ছাপাখানা, দোতলা তিনতলায় উপেন্দ্রকিশোরের পরিবার। তাঁর বাড়ির দরজা ছিল সকলের জন্য খোলা। আত্মীয়স্বজনের আসা-যাওয়া লেগেই থাকত। চিকিৎসার প্রয়োজনে এসে থেকে যেতেন অনেক রুগ্ণ আত্মীয়। একবার এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাও এসে থেকেছিলেন অনেক দিন। তিনি সকলকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরের প্রসন্ন গম্ভীর ব্যক্তিত্বে কোনও কিছুর আঁচ লাগত না।

সঙ্গীত, মহাকাব্য, শিশুসাহিত্য

উপেন্দ্রকিশোর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখেছিলেন, চর্চা করতেন, শেখাতেনও। বেহালা ছাড়াও বাজাতেন সেতার, পাখোয়াজ, হারমোনিয়াম, বাঁশি। মেজ মেয়ে পুণ্যলতা তাঁর ‘বাবার কথা’ নিবন্ধে লিখছেন, ‘বেহালা তাঁর যেমন প্রিয় ছিল, বেহালার হাতও ছিল তাঁর তেমনি অসাধারণ। বেহালাখানি হাতে তুলে নিলে তিনি আর সব ভুলে গিয়ে একেবারে তন্ময় হয়ে বাজিয়ে চলতেন, লোকে মুগ্ধ হয়ে শুনত। একবার দিদির খুব অসুখ হয়েছিল। যন্ত্রণায় কিছুতেই ঘুম হত না, ঘুমের ওষুধেও কাজ হত না। কিন্তু বাবা যখন পাশে বসে বেহালা বাজাতেন তখন সে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।’ বেহালা ছিল তাঁর প্রাণ। পুণ্যলতার বড় মেয়ে কল্যাণী কার্লেকর একবার পড়ে থাকা খালি বেহালার বাক্সে ঢুকতে গিয়ে রীতিমতো ধমক খেয়েছিলেন দাদামশায়ের কাছে। তবে এ ঘটনা নেহাতই ব্যতিক্রমী। পুণ্যলতার লেখায় পাওয়া যায়, ‘বাবার মতন মিষ্টি কথাবার্তা খুব কম লোকের মুখেই শুনেছি। ছোট-বড় সকলের সঙ্গেই সমান মিষ্টি ও ভদ্র ছিল তাঁর ব্যবহার। কাউকে অভদ্রতা করতে দেখলে বেশ চমৎকার করে তাকে ভদ্রতা শেখাতেন।’

একবার পোস্ট অফিসে গিয়েছেন কী এক কাজে, পোস্টমাস্টারের যেমন ধীর গতির কাজ, তেমনই তিরিক্ষে মেজাজ। উপেন্দ্রকিশোর খুব ভদ্রভাবে তাঁর কাজটির জন্য অনুরোধ করতেই লোকটি খিঁচিয়ে উঠে বলে, ‘‘দেখছেন তো মশাই কাজ করছি, আমার কি চারটে হাত?’’ উপেন্দ্রকিশোর শান্ত স্বরে নম্র গলায় বলেছিলেন, ‘‘কি জানি মশাই, বয়স তো হয়েছে, অনেক দেশে ঘুরেছিও, কিন্তু চারটে হাতওয়ালা পোস্টমাস্টার তো কখনও কোথাও দেখিনি! তবে দুটো হাত দিয়েই তারা অনেক তাড়াতাড়ি কাজ করেন।’’ সকলে হেসে ওঠে, পোস্টমাস্টারও লজ্জিত হয়ে কাজটি দ্রুত করে দেন।

বহু ধর্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। পরমব্রহ্মের কাছে নিজেকে নিবেদন করে দিতে পারলেই আর কোনও ভয় থাকবে না— এমন বিশ্বাস তাঁর গানে প্রকাশ পেত। হাজার কাজের ব্যস্ততার মাঝেও ব্রহ্মচিন্তা স্পর্শকের মতো ছুঁয়ে থাকত তাঁর হৃদয়। তাঁর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত নিয়মিত ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের উপাসনায় এখনও গাওয়া হয়।

উপেন্দ্রকিশোর মনে করতেন, রামায়ণ ও মহাভারত— এই দুই মহাকাব্যে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারাগুলো মিশে আছে। এগুলো সঙ্গে রাখতে পারলে কারও একা হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। ছোটদের জন্য রামায়ণ, মহাভারত লিখলেন নতুন করে। আসল কাহিনি এক রইল, কিন্তু গল্প বলার সৌন্দর্যে চরিত্ররা জীবন্ত হয়ে উঠল। ছোটদের মতো আদুরে হলেন না, বুড়োদের মতো গম্ভীর হলেন না, নীতিকথার উপরে জোর দিলেন না— খুব সুন্দর সাদা কালো রঙিন ছবি দিয়ে একেবারে ছোটদের মনের মতো করে তুললেন দুই মহাকাব্যকে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পড়বে এবং আনন্দ করে শিখবে, শিশুসাহিত্যের কোথাও মাস্টারমশাইগিরি থাকবে না, এই ছিল উপেন্দ্রকিশোরের নীতি। যথাসম্ভব ভাল কাগজ, ভাল রং, ছাপার কালি ব্যবহার করতেন, ভালবেসে নিষ্ঠার সঙ্গে ছবি আঁকতেন, কিন্তু ছাপা মনের মতো না হলেই ফেলে দিতেন। হাফটোন ব্লক তৈরিতে তাঁর যে গবেষণা, পুরোটাই জানিয়ে দিয়েছিলেন পেনরোজ কোম্পানিকে। বিলেতে তাঁর আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে কে কে লাখপতি হয়ে গেল, তাঁর কাছেই কাজ শিখে গিয়ে কারা ইউ রায় অ্যান্ড সন্সের প্রতিদ্বন্দ্বী ছাপাখানা খুলে ফেলল, তা নিয়ে কোনও দিন মাথা ঘামাননি তিনি। জমিদারি থেকে প্রাপ্য অর্থে কখনও বিলাস করেননি, যা ব্যয় করেছেন সবই নিজস্ব গবেষণার উন্নতির জন্য। প্রয়োজনে জমি বন্ধক রেখেছেন, কিন্তু টাকা না এলে কী হবে, সে চিন্তা কখনও স্পর্শ করেনি তাঁকে।

শুধু ছোটদের রামায়ণ মহাভারত, আকাশের কথা বা টুনটুনির বই নয়, তিনি নানা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও লিখতেন। সঙ্গীত ও চিত্রকলার সম্পর্ক, গান বাজনার সাত সুর আর ছবি আঁকার সাত রঙের সাযুজ্য নিয়েও তাঁর প্রবন্ধ আছে। ফোটোগ্রাফি এবং প্রিন্টিং নিয়ে জটিল বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ যেমন লিখেছেন, তেমনই লিখেছেন বেচারাম ও কেনারাম, গুপী গাইন ও বাঘা বাইন। তাঁর চিন্তার পরিধি ছিল বহুবিস্তৃত।

১৯১৩ সাল। উপেন্দ্রকিশোরের বয়স তখন পঞ্চাশ। তাঁর দীর্ঘ দিনের এক স্বপ্নপূরণের কাজে হাত দিলেন তিনি। ছোটদের জন্য এক ভাল মাসিক পত্রিকা প্রকাশ। পত্রিকার নাম সন্দেশ। প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৩ সালে। বাংলায় ছোটদের লেখালিখির জগতে শুরু হল এক নতুন যুগ। প্রথম সংখ্যার সেই সন্দেশটিতে পাঠ্যবস্তুর বৈচিত্র যেমন ছিল, তেমনই ছিল ঝকঝকে ছাপা, উজ্জ্বল ছবি আর আকর্ষণীয় মলাট। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখতে সন্দেশকে বেছে নিলেন দেশের বহু গুণী মানুষ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরও অনেকে। সকলে বিনা পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছায় লেখা দিতেন, সম্পাদকও আয়ব্যয়ের হিসেব মেলাতেন নিজের পকেট থেকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে। কিন্তু ছোটদের মুখ চেয়ে এ সবই তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন।

সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আঁকা ছবি

উত্তরসূরির হাতে দায়ভার

১৯১৪ সালে ফের বাড়ি বদল। সকলে উঠে এলেন ১০০ নং গড়পার রোডের বাড়িতে। তত দিনে বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন পুত্র সুকুমার। তাঁর হাত ধরে সন্দেশে যুক্ত হয়েছে এক আশ্চর্য সরসতা। তাঁর গল্প, কবিতা আর তুলি দিয়ে আঁকা সাদাকালো ছবি সন্দেশে অন্য মাত্রা যোগ করল। উপেন্দ্রকিশোর বুঝলেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি উপস্থিত। শরীরে তখন বয়সের চোরাটান। ক্লান্তির অস্তিত্ব স্পষ্ট টের পাচ্ছেন তিনি। বাহান্ন বছর বয়সে ধরা পড়ল ডায়াবিটিস। আস্তে-আস্তে সন্দেশ ছেড়ে দিলেন দুই পুত্র সুকুমার-সুবিনয়ের হাতে। তখন ডায়াবিটিসের কোনও ওষুধ ছিল না। স্বাস্থ্যের সন্ধানে নানা জায়গায় ঘুরলেন। কিন্তু বিশেষ উন্নতি হল না। আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সকলে চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিপ্পান্নয় পা দিয়েই সব কিছু ছেড়ে নিজেকে যেন মৃত্যুর জন্য তৈরি করতে লাগলেন।

দুশ্চিন্তা নেই, উদ্বেগ নেই, সেই শান্ত প্রসন্ন মুখ। সারা দিন সাধ্যমতো কাজ করছেন, চিঠিপত্র লিখছেন, যাঁরা দেখা করতে আসছেন দেখা করছেন। রোগশয্যাতেই রোজ বেহালা বাজাচ্ছেন। সহজ সরল ব্রহ্মচিন্তায় তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল, মৃত্যু পরকালে প্রবেশের একটা দরজা ছাড়া কিছু নয়। তিনি হাসিমুখে অমৃতলোক যাত্রার জন্য প্রতীক্ষা করতে শুরু করলেন।

১৯১৫ সালের ২০ ডিসেম্বর এল সেই অপেক্ষার দিন। লীলা মজুমদার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ভোরবেলা তাঁর জানালায় এসে গান গেয়ে গেল একটি পাখি। বিছানার চার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন শোকগ্রস্ত আত্মীয়স্বজন। তাঁদের দিকে ফিরে স্মিত মুখে উপেন্দ্রকিশোর বলেছিলেন, ‘‘পাখি কী বলে গেল জানো? সে বললে, যাও, চিরদিনের পথে এবার শান্তিতে যাও।’’

ক্লান্তিজড়ানো গলায় বিধুমুখীকে বলেছিলেন, ‘‘চোখ বুজলেই কী সুন্দর আলো দেখি। ভগবান কত দয়া করে আমাকে পরকালের পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝি পুরনো দিনের বিগত বন্ধুবান্ধব প্রিয়জনেরা কাছে এসে বসেছেন। এর মধ্যে দুঃখের স্থান কোথায়?’’

ধীরে ধীরে সকালের নরম আলো এসে পড়েছিল তাঁর চোখের পাতায়। তাঁর তিপ্পান্ন বছরের পুরনো রোগক্লান্ত দেহটি পড়ে রইল— তিনি পাড়ি দিলেন চিরশান্তির জগতে।

আজও শিশু কিশোরদের জন্য যে পত্রপত্রিকা তৈরি হয়, লেখালিখি, ছবি আঁকা হয়, সব কিছুই নতুন রূপ পেয়েছিল তাঁরই হাত ধরে। আজও টুনটুনির গল্প শুনে শুনে একটু বড় হওয়া শিশুরা যখন গুপী গাইন বাঘা বাইনের স্বপ্ন দেখে, আকাশের কথা পড়ে অবাক বিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকায়, সেই বিস্ময় মাখা দৃষ্টির মধ্যেই বেঁচে থাকেন চিরকিশোর সেই স্রষ্টা। তাঁর যে পুরনো হওয়ার উপায় নেই!

ঋণ: উপেন্দ্রকিশোর— লীলা মজুমদার, সন্দেশ পত্রিকা (উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সংখ্যা)