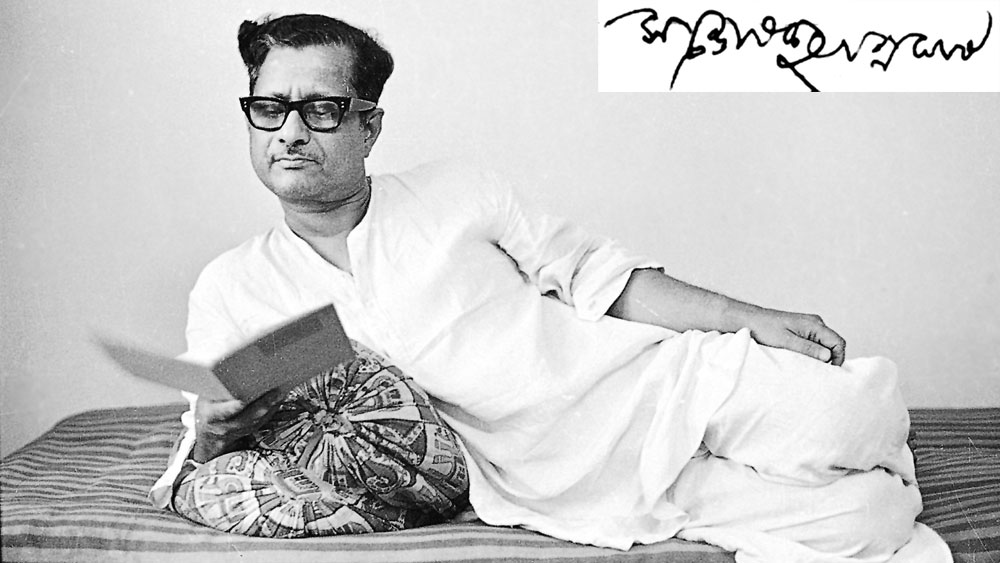

প্রেমেন্দ্র মিত্রর কথায় তিনি ছিলেন ‘পার্সোনিফায়েড টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি’। ‘শতাব্দীর লেখক’। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলতেন, ‘লেখকের লেখক’। আবার কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে অনুভব করেছেন, ‘জন্মান্তর সৌহৃদানি’ হিসেবে। কেউ বা তাঁকে সংবাদপত্রের ‘আশ্চর্য জাদুকর’ হিসেবে দেখেছেন। সংবাদ পরিবেশনকে সাহিত্যের আঙিনায় এনে ফেলে বাংলা সাংবাদিকতার গোড়া ধরে টেনে যাকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করেছিলেন, বিশ্ব জুড়ে সমস্ত বাঙালির নয়নের মণিতে পরিণত করেছিলেন, তার নাম ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, আর তিনি সন্তোষকুমার ঘোষ।

সন্তোষকুমার ছিলেন অসামান্য প্রতিভাবান এক ব্যক্তিত্ব যাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে কথা ফুরিয়ে যায়। মনে হয় যেন রূপকথার গল্প শুনতে বসেছি। রূপকথাই তো! নইলে বাংলাদেশের ফরিদপুর (অধুনা) জেলার প্রত্যন্ত রাজবাড়ি মহকুমা শহরে জন্মগ্রহণ (৯ সেপ্টেম্বর ১৯২০) করে বাংলার আধুনিক সাংবাদিকতার জনক হওয়া যায় কি না জানি না! তাঁর বাবা সুরেশচন্দ্র ঘোষ ও মা সরযূবালা দু’জনেই ছিলেন বরিশালের মানুষ। তাই তিনি হলেন ‘বরিশালের বাঙাল’। তাঁর দাদামশাই রামচন্দ্র ধর রাজবাড়ি পুরসভায় চাকরি করতেন এবং বিদ্যাচর্চার দিকে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। অবসরের পর রামচন্দ্র রাজবাড়িতেই থেকে যান। এই ফরিদপুরের মামার বাড়ি হল সন্তোষ ঘোষের জন্মস্থান।

সুরেশচন্দ্র অস্থির চরিত্রের মানুষ ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে সমর্পিত কংগ্রেস করা এই মানুষটি স্বদেশী কালি তৈরির ব্যবসা থেকে শুরু করে ‘কেশরী’, ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকার সঙ্গে সাংবাদিক হিসেবেও যুক্ত ছিলেন। তিনি সাহিত্যপ্রেমী তো ছিলেনই সেই সঙ্গে পালাগান লেখার নেশা ছিল। মা সরযূবালা ছিলেন ব্যক্তিত্বময়ী নারী। সন্তোষকুমারের দাদা সরোজ আইএসসি পড়ার সময়ে টাইফয়েডে মারা যান। একমাত্র দিদি সুপ্রভার বিয়ে হয় কোচবিহারে। এই দিদির কথা তিনি লিখে গিয়েছেন তাঁর ‘নানা রঙের দিন’ উপন্যাসে।

ছোট মহকুমা শহর হলেও রেলপথে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল রাজবাড়ির। ফলে বড় শহর থেকে নানা মানুষের আনাগোনা যেমন ছিল, তেমনই কলকাতা থেকে সংবাদপত্র, বই ইত্যাদি সহজেই পাওয়া যেত। তাই ছেলে-বুড়ো সকলেই সাহিত্য, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা, তর্কবিতর্কে মেতে থাকত। দুর্গাপুজোর ধুমধামের সঙ্গে বড়দিনের আনন্দও ছিল। ছেলেবেলায় সন্তোষ ছিলেন লাজুক স্বভাবের। বাড়িতে দাদামশাইয়ের বিশাল গ্রন্থাগারে অজস্র বই ছিল তাঁর সঙ্গী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখের বই তিনি যেমন অনায়াসেই পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তেমনই রাজবাড়ির ‘উডহেড গ্রন্থাগার’ থেকে কল্লোল যুগের সাহিত্যিকদের লেখাও হাতে পেয়েছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারত তাঁর মুখস্থ ছিল। অন্য দিকে শেক্সপিয়রের লেখার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটেছিল।

স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যাদের সঙ্গে সন্তোষকুমার ঘোষ

ন্তোষ পড়তেন রাজবাড়ির সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশনে। এখানে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও জগত দাশ ছিলেন তাঁর প্রিয় বন্ধু। বাদল (সন্তোষ), ছবি (সুনীলকুমার) ও জগতের ঘনিষ্ঠতা আজীবন ছিল। উডহেড গ্রন্থাগার ছিল সাহিত্য আড্ডার জায়গা। সেই আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন তিনি। ছাত্র জীবনেই তাঁর পড়াশোনার পরিধি এত বিস্তৃত ছিল যে, তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা বন্ধুদের মুখে-মুখে ফিরত। ছাত্র বয়সে বিবিধ সাহিত্যপাঠ, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা তর্ক, সংবাদপত্র পড়া তাঁর চেতনাকে যেমন ঋদ্ধ করছিল, তেমনই তাঁর নিজস্ব এক লেখনী শৈলী তৈরি হয়ে উঠতে সাহায্য করছিল। ১৯৩৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে ফরিদপুর শহরে যান। কিন্তু হস্টেলে থাকার আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পরীক্ষা দেন। বাংলা ও অঙ্কে লেটার-সহ প্রথম বিভাগে পাশ করেন।

ওই বছরই সন্তোষকুমার সপরিবার কলকাতায় চলে আসেন ‘আইএ’ পড়ার জন্য। বাবা-মায়ের সঙ্গে তিনি ওঠেন এন্টালিতে মাসতুতো দিদির বাড়ি ৫৭ নম্বর পুলিশ হাসপাতাল রোডে। তখন তাঁর বয়স ষোলো। এন্টালির পর তাঁরা থাকতে শুরু করেন মির্জাপুর স্ট্রিটের ১৪ রাধানাথ মল্লিক লেনে। কলকাতায় তিনি আগেও এসেছেন ছেলেবেলায়, কিন্তু বড় হয়ে পড়তে এসে এই শহরকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, ‘জীবনটা নেহাৎ মধুর বায়ে রঙ্গে রসে ভেসে যাওয়া নয়’। এই শহর তাঁর কাঁচা মনে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিল। শহরটাকে তাঁর ‘কৃপণ, সংকীর্ণ, কুটিল’ বলে মনে হয়েছিল। রাধানাথ মল্লিক লেনের অন্ধগলি ও তাঁদের দুঃস্থ পারিবারিক জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁর মনে জন্ম দিয়েছিল ‘কিনু গোয়ালার গলি’ উপন্যাসের ভাবনা।

আইএ পড়তে তিনি ভর্তি হন বঙ্গবাসী কলেজে। কলেজের উপাধ্যক্ষ জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (কবি নীরেন্দ্রনাথের পিতা) তাঁকে বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ছাত্র হিসেবে সন্তোষ ঘোষের পরিচয় রয়েছে সাহিত্যিক জগদীশ ভট্টাচার্যের বয়ানে। তিনি তখন বঙ্গবাসীর অধ্যাপক। সন্তোষকুমারের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সাহিত্যবোধের পরিচয় পেয়ে তাঁর স্বীকারোক্তি, “তার মতো প্রতিভার ছাত্র পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়।”

কলকাতার কলেজে পড়ার সময়ে রাজবাড়ির বন্ধুমহলও তাঁর সঙ্গেই ছিল। সুনীলকুমার ও জগতকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল নতুন সাংস্কৃতিক আড্ডার দল ‘দুর্বার সঙ্ঘ’।

দলের সভাপতি ছিলেন তিনি নিজেই। এই জাতীয় আরও কিছু সঙ্ঘের সদস্যকে নিয়ে তাঁর চার দিকে কবি-সাহিত্যিকদের এক বলয় গড়ে উঠেছিল, যাঁদের মধ্যে ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর সেনগুপ্তসহ পরবর্তীকালের বাংলার নামীদামি গায়ক, কবি ও সাহিত্যিকরা।

সন্তোষ ঘোষ ওই সব সাহিত্য সঙ্ঘে গল্প পাঠ করতেন। কিন্তু ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম প্রকাশ কবিতার হাত ধরে, ‘পৃথিবী’, যা ছাপা হয় ‘নবশক্তি’ পত্রিকায় ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়। সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার আনন্দকে তাঁর মনে হয়েছিল, ‘আত্মরতির উচ্ছ্বাস-কলকল উদ্বেল উচ্ছ্বাস’। তবে এও মনে হয়েছিল, কবিতা যেন তাঁর ক্ষেত্র নয়। একটা অতৃপ্তি থেকেই তিনি ছোটগল্প লেখার দিকে ঝোঁকেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প ‘বিলাতী ডাক’। প্রকাশিত হয় ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় ১৯৩৭ সালে অক্টোবর মাসে। প্রথম কবিতা প্রকাশের আট মাস পরে।

পরের বছর ১৯৩৮ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের ‘রবিবার’ গল্পটির পাশাপাশি জায়গা পায় তাঁর ‘ক্ষণনীড়’ ছোটগল্পটিও। আর ওই বছরের ‘দেশ’ পত্রিকার জন্য লেখেন ‘আশ্চর্য মানুষের মন’ গল্পটি। যদিও তখন পর্যন্ত তিনি সাধুভাষায় লিখছেন। জগত দাশের ছায়া পড়ল আরও এক বছর পর ‘পূর্বাশা’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘দক্ষিণের জানালা’ গল্পে। এটিই সন্তোষকুমারের প্রথম চলতি ভাষায় লেখা। এর পর থেকে তাঁর সাহিত্য সাধনায় জোয়ার এসেছিল। জগত দাশের উদ্যোগে ছোট গল্পের সংকলন ‘ভগ্নাংশ’ প্রকাশিত হলে স্টেটসম্যান কাগজের ‘ইয়ার্স বেস্ট বুক’ হিসেবে তার প্রশংসা করলেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ১৯৪০ সালে ডিস্টিংশন নিয়ে বিএ পাশ করলেন সন্তোষ ঘোষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন অর্থনীতি নিয়ে এমএ পড়বেন বলে। কিন্তু বছরখানেক পড়ার পর অর্থাভাবের কারণে তা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। তাঁর ছাত্রজীবনও এর পর আর এগোয়নি।

একটি অনুষ্ঠানে অন্যান্য সাহিত্যিকের সঙ্গে সন্তোষকুমার ঘোষ

বিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন ২১/২২ বছর বয়সেই। হয়তো ইচ্ছে করেই সংবাদপত্রের চাকরিকে বেছে নিলেন লেখার জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন বলে। তবে তিনি যে সময়ে জীবিকার জন্য পথে নামেন, তখন বাংলা তথা ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল উত্তপ্ত। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪১ এই পাঁচ বছরে তিনি কলকাতার পথেঘাটে প্রত্যক্ষ করেছেন দেশের মূলধারার স্বাধীনতা আন্দোলনকে ঘিরে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সন্ত্রাসবাদী ধারার বিপ্লবীদের কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে এসে থিতু হওয়ার ইতিবৃত্ত, প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের মঞ্চে লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিকদের জমায়েত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, নেতাজির দেশত্যাগ, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মতো ঘটনাও তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। হয়তো এরই প্রভাবে তিনি ‘প্রত্যহ’ নামের বামপন্থী কাগজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ও ‘কালান্তর’ পত্রিকায় ‘নানা রঙের দিন’ উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে লিখতে শুরু করেছেন।

ক্রমশ জীবিকার প্রয়োজনে তিনি প্রত্যহ ও কালান্তর-এর পর ‘যুগান্তর’, ‘মর্ণিং নিউজ’, ‘জয় হিন্দ’, ‘দ্য নেশন’ ও ‘স্টেটসম্যান’ কাগজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। একই সঙ্গে এই কাগজগুলিতে কাজ করেছেন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বয়ান থেকে জানা যায়, চাকরির নিরাপত্তা না থাকার কারণে তিনি একসঙ্গে একাধিক কাগজে কাজ করতেন। তার জন্য খুব খাটতে হত তাঁকে। তবে কোনও কাগজেই তাঁর কাজে যত্নের অভাব ছিল না। চল্লিশের উত্তাল সময়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলন, মন্বন্তর, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন, নৌ-বিদ্রোহ, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, দেশভাগ ও স্বাধীনতা... সব মিলিয়ে একজন সাংবাদিকের পক্ষে আদর্শ সময় ছিল। তাকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগিয়ে সন্তোষ ঘোষ তাঁর সাংবাদিক জীবন শুরু করেছিলেন।

১৯৫০ সালে স্টেটসম্যান কাগজে সাব-এডিটর হিসেবে যোগ দেন। এখানে কাজ করতে- করতে তিনি আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের পত্রিকা ‘হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড’-এ চিফ সাব-এডিটরের দায়িত্ব নিয়ে দিল্লি চলে যান। সাংবাদিকতার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও সাহিত্য রচনা থেমে থাকেনি। ১৯৪৯ সালে সাগরময় ঘোষের ডাকে তিনি ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘কিনু গোয়ালার গলি’ ধারাবাহিক ভাবে লিখতে শুরু করেন। এই উপন্যাস তাঁকে বাংলা সাহিত্যে পাকা আসনে বসিয়ে দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে ১৯৪৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি নীহারিকা গুহর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। বিয়ের পরে সংসার সামলাতে তিনি ‘মর্ণিং নিউজ’-এর সঙ্গে সঙ্গে ‘জয় হিন্দ’ পত্রিকাতেও কাজ নেন। তবুও তাঁর আর্থিক অবস্থা তেমন বদলায়নি। বিয়ের কিছু দিনের মধ্যেই নীহারিকার বাবা মুকুন্দলালের মৃত্যু হলে শ্বশুরবাড়ির দশ ভাইবোনের বিরাট সংসারে তিনি নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন মা সরযূবালার নির্দেশে। বিয়ের সময়ে সন্তোষকুমার থাকতেন শোভাবাজারে। তার পর টানা আট বছর দিল্লিতে কাটানোর পর ফিরে এসে থাকতে শুরু করেন পাইকপাড়ায়। সরযূবালার মৃত্যুর পর তাঁরা উঠে যান ভবানীপুরে। তার পর নিউ আলিপুর হয়ে উল্টোডাঙার বিধান নিবাসে।

১৯৫৮ সালে কলকাতায় ফিরে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা-সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করেন। ক্রমশ সহযোগী সম্পাদক থেকে যুগ্ম-সম্পাদক হন। এই পত্রিকায় যোগ দিয়ে সন্তোষকুমার বাংলা সংবাদপত্রে সংবাদ পরিবেশনে বিরাট পরিবর্তন আনেন, যাকে বলা চলে বৈপ্লবিক। খবর পরিবেশনের ভাষা, শব্দ চয়ন থেকে শুরু করে খবর নির্বাচনের রীতি, বিষয়, অঙ্গসজ্জা, দৈনিক খবর যে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে পারে, তাও করে দেখালেন তিনি। কাগজের প্রথম পাতাটিকে নতুন বিন্যাসে সাজানো হতে লাগল, খবরের শিরোনাম যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা যেন সাংবাদিক থেকে পাঠক সকলেই অবাক উপলব্ধি করলেন। যে খবরের কাগজে বাড়ির কর্তাদের একমাত্র অধিকার বলে জানত বাঙালির সংসার, তাই এবার পৌঁছল অন্দরমহলের সদস্যদের হাতেও। রাজনৈতিক আন্দোলন বা মাছ, শাকসবজির বাজারদরকেও পাঠকের জীবনে চলার সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। ‘কাগজে লিখেছে’, এই উচ্চারণ অমোঘ হয়ে উঠল বাঙালি জীবনে।

খবরের শিরোনামকে কী ভাবে তিনি আইকনিক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারই এক নমুনা পেশ করলেন তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী ক্রীড়া সাংবাদিক চিরঞ্জীব, “১৯৬৭ সালের ১ জানুয়ারি। ইডেনের মাঠে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট ম্যাচ শুরুর প্রথম দিন। মাঠে যত লোক ধরে তার চেয়ে অনেক বেশি টিকিট বিক্রি করা হয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল মারামারি, ভাঙচুর। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল গ্যালারিতে। খেলা বন্ধ। পরের দিন আনন্দবাজারের প্রথম পাতায় খবরটা বেরোল, সঙ্গে আট কলাম জুড়ে শিরোনাম, ‘ইডেনে ক্রিকেট পুড়ে ছাই’। খেলার খবরকে প্রথম পাতায় নিয়ে আসার রীতি তিনিই প্রথম চালু করেছিলেন।”

কোনও ঘটনাকে যে কাগজের পাতায় নতুন ব্যাখ্যায় ও নামে পাওয়া যেতে পারে, তা-ও তাঁরই অবদান। যেমন, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন হয়েছিল যেখানে কৃষ্ণনগরের অদূরে নদিয়া জেলার সীমান্ত পেরিয়ে, সেই বৈদ্যনাথতলাকে আনন্দবাজারের পাতায় ‘মুজিবনগর’ নামে বদলে দিয়েছিলেন সন্তোষ ঘোষ। সেই নাম বাংলাদেশেও গৃহীত। সাংবাদিকতার নিজস্ব প্রয়োজনে শব্দ তৈরিও করে নিয়েছিলেন তিনি। যেমন, ‘কাঁদানে গ্যাস’। আবার কাগজ তৈরির কাজ এমন ভাবে আত্মস্থ করেছিলেন যে, ‘লাইনো টাইপ’-এ অক্ষরগুলি উল্টো করে কম্পোজ করা থাকলেও তিনি তা অবলীলায় পড়তেন যেন সোজা অক্ষরের ছাপা পাতার লেখা পড়ছেন।

যে কিশোর একদিন আনন্দবাজার পত্রিকা সবার আগে হাতে পেতে ভরদুপুরে রোদের মধ্যে রাজবাড়ি রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকত, সেই পত্রিকা তাঁরই পরশে এমন এক রূপ নিল, যার ফলে বাঙালি পাঠকের কাছে রোজ সকালের কেজো সংবাদ হয়ে উঠেছিল ‘সংবাদ-সাহিত্য’। নিজে একজন সাহিত্যিক ছিলেন বলেই হয়তো এমনটা সম্ভব হয়েছিল। সেই সঙ্গে সংবাদপত্রের অফিসে সাহিত্যিকদের যে কর্মী হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে, তারও সূত্রপাত তাঁর হাত ধরেই। সে আমলে বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু নামী সাহিত্যিকের কর্মস্থল ছিল আনন্দবাজার পত্রিকার অফিস।

এর পর বাকি জীবনে তিনি হয়ে ওঠেন এক অনন্য সম্পাদক। অনেকের মতে, এর ফলে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে ভাটা পড়েছিল। “সাংবাদিক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব প্রায় কিংবদন্তির মতোই। সম্ভবত সাংবাদিকতার আগ্রাসনে তাঁর সাহিত্যসত্তা ম্লান হয়ে গিয়েছিল,” বলে মনে করেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। সন্তোষকুমার ১৯৭১ ও ’৭২ সালে ‘আনন্দ পুরস্কার’ পান। ‘আকাডেমি পুরস্কার’ পান ১৯৭২ সালে। ‘তাইওয়ান কবিসংঘ’ তাঁকে সাম্মানিক ডি লিট দেয় ১৯৮৪ সালে।

তাঁর মতো রবীন্দ্রগানের এত বড় সমঝদার খুব কমই পাওয়া যায়। (ইনসেটে, সন্তোষকুমারের স্বাক্ষর)

খানে উল্লেখ থাক সারা জীবনে সন্তোষকুমার ঘোষের প্রকাশিত উপন্যাস এগারোটি, ছোটগল্পের সংকলন তেরোটি, দিনলিপি একটি ও নাটক দু’টি। এ ছাড়া অপ্রকাশিত উপন্যাস একটি (নিশীথ রাতে) ও অসমাপ্ত উপন্যাস একটি (করকমলেষু)। অগ্রন্থিত ছোট গল্পের সংখ্যা পঁচিশ, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ কুড়িটি। নিজের লেখা সম্পর্কে সন্তোষ ঘোষের নিজের উক্তি, “সম্পাদক মহাশয়, সমাপনের পূর্বে আপনার প্রশ্নপত্রের একটি অসঙ্গতি (আমার ক্ষেত্রে) সম্পর্কে দু চার কথা বলতে চাই। আমার ‘সাড়া জাগানো’ উপন্যাস এবং আমার বিচারে আমার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস – এ দু’টি কিন্তু এক নয়। প্রথমটা না হয় মেনেই নিলাম যে ‘কিনু গোয়ালার গলি’; কিন্তু শ্রেষ্ঠ? কোন্টা? সন্তানবিশেষের প্রতি কি জনপ্রিয়তার ওজনমাফিক পক্ষপাত চলে? নামহীন এক লেখক আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় কিস্তিতে কিস্তিতে অপ্রস্তুত অবস্থাতেও ধারাবাহিক কাহিনী লেখার সুযোগ পায় – ‘কিনু গোয়ালার গলি’-র স্থান সেই লেখকের মনে শুধু এইটুকু। কিন্তু রক্তের অক্ষরে অনেক পরে সে লিখতে চেয়েছে তার নিজেকেই। একের পর এক বইয়ে। ‘নানা রঙের দিন’, ‘মুখের রেখা’, ‘জল দাও’ অথবা ‘শ্রীচরণেষু মাকে’ – শ্রেষ্ঠ কোনটা?... প্রত্যেকটিই চিত্রগুপ্তর বিধানে চিরকালগ্রাসে গেছে, চিরায়ত হয়নি একটাও।”

সন্তোষকুমার মজে থাকতেন রবীন্দ্রনাথে। তিনি যে রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, তা অনেকেই জানতেন। বলতেন, “তিনি আছেন, রয়েই গেছেন। আমার বর্ষপঞ্জীতে তাই পঁচিশে বৈশাখটাই সত্য। আর বাইশে শ্রাবণের মত মিথ্যে আর কিছু নেই। ... রবীন্দ্রনাথের সব লেখাই যদি কোনও দিন হারিয়ে যায়, তা হলেও চিন্তা নেই, আমার সব মুখস্থ আছে।” রবীন্দ্রগানের এত বড় সমঝদার খুব কমই পাওয়া যায়। প্রতিটি গানই তাঁর মুখস্থ ছিল। সেকালের স্বনামধন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল এই কারণেই। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর ছোটবেলার বন্ধু ছিলেন। সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান তাঁর একান্ত প্রিয় ছিল বলে জানিয়েছেন স্ত্রী নীহারিকাদেবী। তবে বিশ্বভারতী দেবব্রত বিশ্বাসের উপরে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, তাতে সন্তোষকুমারের সমর্থন ছিল বলে শোনা যায়।

সন্তোষ-নীহারিকার তিন কন্যা কৃষ্ণকলি, কথাকলি, কাকলি। এক পুত্র সায়ন্তন। এঁদের তিনি যতটা পেরেছেন সময় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কাকলির স্মৃতিতে আছে, “নানা জায়গায় বাবা আমাদের বেড়াতে নিয়ে যেতেন। সারা ভারতেই আমরা ঘুরেছি গাড়িতে করে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্য দিয়ে যাওয়ার রাস্তা বাবার মুখস্থ ছিল। কিন্তু শান্তিনিকেতনে বাবাকে কখনও গাড়ি নিয়ে ঢুকতে দেখিনি। তিনি বরাবর শান্তিনিকেতনের অদূরে গাড়ি পার্ক করে পায়ে হেঁটে ঢুকতেন। বলতেন এখানে ব্যাপারটা আলাদা।”

সন্তোষকুমার ছিলেন প্রচণ্ড রাগী। অফিসের সহকর্মীরা মাঝেমাঝেই তাঁর এই রাগের সাক্ষী থেকেছেন। মুম্বই প্রবাসী উদয়ন ভট্টাচার্য জানালেন এই রকম এক ঘটনার কথা, “সন্তোষদার অধীনে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের কলকাতার অফিসে তখন কাজ করি। রাজনৈতিক কারণে সেই সময়ে কলকাতা উত্তাল। আমার ছিল নাইট ডিউটি। সন্তোষদা তখন কাগজের ডেপুটি এডিটর। রাত্রিবেলা কাগজের পাতা সাজিয়ে প্রেসে পাঠানোর আগে ওঁকে দেখাতে হত। আমার সিনিয়র সহকর্মী বিক্রমণ নায়ার পাতাগুলো নিয়ে গেল সন্তোষদার কাছে। সে দিন সন্ধে থেকেই তিনি স্ববশে নেই। হঠাৎ সন্তোষদার ঘর থেকে চেঁচামেচি শোনা গেল। তার পরেই দেখলাম, নায়ার পিছনে হেঁটে ওঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে আর সন্তোষদা তার দিকে ধেয়ে আসছেন। দোষ? নায়ার কাগজ ছাড়ার ব্যস্ততার কারণে সন্তোষদাকে তাড়া দিয়েছে। এতে সন্তোষদা গিয়েছেন খেপে। আমরা শুনছি, নায়ারের দিকে আঙুল তুলে তিনি বলছেন, ‘তুমি নকশাল? আমায় খুন করবে?’ এর পরই আমাকে দেখতে পেয়ে নায়ারকে বাদ দিয়ে সেই রাতের কাগজ ছাড়ার দায়িত্ব আমাকে দিয়ে বললেন, ‘তুমি আমাকে দেখিয়ে নিয়ে আজ পাতা প্রেসে পাঠাবে।’ ’’

নীহারিকাদেবীও জানিয়েছেন, “আমার স্বামী খুব তাড়াতাড়ি রেগে যেতেন। আবার খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যেতেন। প্রচণ্ড রাগ হলে সামনে দাঁড়ানো যেত না। কিন্তু রাগ পড়ে যখন ঠান্ডা হয়ে যেতেন, তখন মিষ্টি কিনে খাওয়াতেন। উনি খুব শৌখিন মানুষ ছিলেন। ভাল ভাল জামাকাপড় পরতেন। ফর্সা, ঝকঝকে ইস্ত্রি করা। সুট প্যান্টের চেয়ে পছন্দ করতেন ধুতি পাঞ্জাবি। প্রচণ্ড সেন্ট মাখতেন। গা দিয়ে ফুরফুর করে সর্বদাই গন্ধ বেরোত।”

একটি দৈনিক পত্র চালাতে গিয়ে সন্তোষ ঘোষের পরিচয় ঘটেছিল সমাজের নানা স্তরের মানুষের সঙ্গে। সেই সব মানুষের স্মৃতিতে সন্তোষকুমারের ছবি ধরা পড়েছে বিভিন্ন ভাবে। যা একত্র করলে অন্য এক সন্তোষকুমারের ছবি ভেসে উঠবে। যেমন সন্তোষকুমারের ভূতের ভয় ছিল বলে জানিয়েছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, “আসানসোলের কাছেই একটি জায়গায় সন্তোষদা, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় আর আমি একটা সাহিত্যসভায় গিয়েছি। রাতে একা ঘরে শুতে হবে জেনে সে কী চেঁচামেচি সন্তোষদার। অবশেষে কর্মকর্তাদের একজন তাঁর ঘরে শোয়।”

কর্মক্ষেত্রের চাপ সন্তোষকুমারকে অতিরিক্ত মদ্যপানের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সে ব্যাপারে তিনি নিজেও সজাগ ছিলেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কথায়, “একদিন আমাকে বলেছিলেন, জানো, আগে এ রকম মদের নেশা আমার ছিল না। যখন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড থেকে আমি আনন্দবাজার পত্রিকার নিউজ় এডিটর হলাম, তখন আমার বেতন অনেক বেড়ে গেল। এত টাকা দিয়ে কী করব তা বুঝতে না পেরে হঠাৎ মদের দিকে ঝুঁকে পড়লাম।”

১৯৮৪ সালে সন্তোষকুমার সপরিবার বেড়াতে গিয়েছিলেন উত্তর ভারত। সেখানেই একদিন তিনি অনুভব করেন গলায় মাছের কাঁটার মতো কিছু ফুটেছে। ক্রমে সেই অনুভূতি ব্যথায় পরিণত হয়ে দিন দিন বাড়তে থাকে। ডাক্তারের পরামর্শ মতো বায়োপসি করানো হয়। তখনই বোঝা যায় তিনি কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। প্রায় এক বছর ধরে মুম্বই, কলকাতায় চিকিৎসা চলল। শেষ দিকে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি লিখে লিখে যোগাযোগ করতেন।

তার পর নীহারিকাদেবীর বয়ানে জানা যায়, “সময়টা ১৯৮৫-র জানুয়ারি। মুম্বই থেকে যে দিন ফিরলেন দমদম এয়ারপোর্টে, সোজা গাড়ি করে চলে এলেন বিধান নিবাসে নিজের বাড়িতে। এই প্রথম ভাড়া বাড়ি নয়, নিজের বাড়িতে। বারান্দায় দাঁড়ালেন। চার দিক দেখলেন। গভীর নিশ্বাস নিলেন। অথচ কিছু কথা বলতে পারছেন না। কিন্তু খুবই আনন্দ হচ্ছে।” সে দিন কেমোথেরাপির জন্য একবার তাঁকে নিয়ে যেতে হয়েছিল নার্সিংহোমে। পরের দিন ফিরে আসেন। “রবিবার সকালে আনলাম। খুব ভাল ছিলেন। বারান্দায় গিয়ে বসলেন। দুপুরে খাওয়াদাওয়া করলেন। সোমবার সন্ধেয় ভীষণ জ্বর এল।” পর দিন সকালে জ্বর কমেছিল। স্ত্রীর হাতে তৈরি ‘এগ ফ্লেপ’ চেয়ে খেলেন। খাওয়ার পর স্ত্রীকে ঘর থেকে চলে যেতে বলে একা শুয়ে রইলেন। বেলা এগারোটায় ওষুধ খাওয়ানোর জন্য নীহারিকা ঘরে এসে, “ওঁকে ডাকলাম। সাড়া নেই। ছেলে ও ঘর থেকে ছুটে এল। দেখল, সব শেষ।”

কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে সন্তোষকুমার ঘোষ ডায়েরি লিখতেন। লিখতেন নানা রকম কথা, যা পরে ‘চলার পথে’ নামে বই হয়ে বেরোয়। সেখানে তিনি লিখেছিলেন এমনই কিছু লাইন, ‘ক্ষুধা আহারের ইচ্ছা লোপ পাচ্ছে। চিত হয়ে শুতেও পারছি না। এটা অবশ্যি পারবই একদিন না একদিন, অন্তত হরিবোলের রাজপথে। শেষমেশ অন্তত চিতায়’। আর এক পাতায়, ‘জন্মান্তরেও বিশ্বাস জন্মাচ্ছে। সমুদ্রকে দেখে দেখে। ওই দূরের অয়শ্চক্রকেই মনে হয় দুনিয়ার সীমা। অথচ অপারের পার আছে, দুঃসাহসী মানুষ একদিন ভেসে ডুবে ফের ভেসে আবিষ্কার করেছিল’। আর এক পাতায় লেখা, ‘তিনটে, না পুরিল সাধ (ক) ভাল সাংবাদিক হব (খ) ভাল লেখক বা শিল্পী (গ) ভাল মানুষ’। আর এক পাতায়, ‘জ্বলব তো বটেই লাশ। কিন্তু সবাইকে জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে, নিজেও এত জ্বলে? সেখানেই লজ্জা। জ্বালা’।

১৯৮৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সন্তোষকুমার ঘোষ আমাদের ছেড়ে চলে যান। সে দিন শ্মশানে কোনও সরকারি গান স্যালুটের ব্যবস্থা না থাকলেও কলকাতার সমস্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরা এসেছিলেন তাঁদের প্রিয় সন্তোষদাকে শেষ নমস্কার জানাতে, রবীন্দ্রনাথের গানের সুরে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: অলোক কুমার চক্রবর্তী, কাকলি চক্রবর্তী, কমলিনী চক্রবর্তী