নাম শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর চরিত্র ‘সর্বজয়া’। সত্যজিৎ রায় তাঁর ‘পথের পাঁচালী’ ও ‘অপরাজিত’ ছবিতে এই সর্বজয়ার চরিত্রকে রূপ দিতে ডেকে নিয়েছিলেন বাল্যবন্ধু ও সহকর্মী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী করুণাকে। আর তার পরে করুণা ও সর্বজয়া মিশে গিয়েছিল এক অভিন্ন সত্তায়। করুণা হলেন এমন এক বিশেষ অভিনেত্রী, যিনি শুধু অভিনয় দিয়ে তাঁর অভিনীত চরিত্রদের অমর করে রেখে গিয়েছেন। সংখ্যায় অল্প হলেও গুরুত্বে তারা বিপুল।

পারব না, করব না

বিশ্ব জুড়ে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন ঘটনা খুব বেশি বার ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে ১৯২৮ সালে তৈরি কার্ল থিয়োডোর ড্রেয়ারের নির্বাক ফরাসি ছবি ‘প্যাশন অব জোয়ান অফ আর্ক’-এর কথা। জোয়ানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রেনি জিন ফলুকনেত্তি। জোয়ানের চরিত্রকে তিনি এমন জীবন্ত করে তুলেছিলেন যে, সারা জীবন সেই ছায়া থেকে কোনও দিন আর বেরোতে পারেননি। করুণার ক্ষেত্রেও তাই। অথচ চরিত্রটি প্রথমে তিনি করতেই চাননি।

‘পারব না, করব না’, একটি পোস্টকার্ডে সত্যজিৎ রায়কে লেখা করুণার এই শব্দগুলি হয়তো বিরাট এক আক্ষেপের কারণ হয়ে থাকতে পারত বাংলা তথা বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে। আমাদের সৌভাগ্য, তেমনটা হতে দেননি করুণার স্বামী সুব্রত, শ্বশুর সুনীতকুমার ও শাশুড়ি নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরাই করুণাকে রাজি করিয়েছিলেন সত্যজিতের ছবিতে অভিনয় করতে। তবে আপত্তিটা যে কেন করেছিলেন সে সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন, “যখন ‘পথের পাঁচালী’র সর্বজয়া হবার ডাক এল, তখন আমি মোটেই উৎসাহে নেচে উঠিনি। আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। সিনেমা জগৎ সম্পর্কে একটা ভীতি ও সংস্কার আমার মধ্যে পুরোপুরি ছিল। যদিও ইতিপূর্বে আমি আড়াই বছরের উপরে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে অভিনয় করেছি। অভিনয়ে আমার হাতেখড়ি সেখানেই।” করুণা যে-মঞ্চের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তা যে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের থেকে আলাদা, তিনি জানতেন। কিন্তু সেই একই ব্যাপার যে সিনেমাশিল্পেও হতে পারে, সে রকম কোনও ধারণা তাঁর ছিল না। তৎকালীন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও গণনাট্য আন্দোলনের পরোক্ষ অভিঘাতে জন্ম হওয়া অপেশাদার নব্যধারার বাংলা চলচ্চিত্রে এ ভাবেই প্রবেশ ঘটেছিল করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

হম সরব্জয়া

ফলে ‘পথের পাঁচালী’ ছবিতে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্ত হওয়া নেহাত কাকতালীয়, এমনটা বলা উচিত হবে না। করুণার কাছে ‘সর্বজয়া’ও অপরিচিত ছিল না তাঁর দাদাদের কারণে। ‘বিচিত্রা’ পত্রিকায় তখন ধারাবাহিক উপন্যাস হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে ‘পথের পাঁচালী’। করুণার পরিবার তখন থাকেন মধ্যপ্রদেশের সুদূর এক পার্বত্য শহর বৈকুণ্ঠপুরে। তিনি লিখছেন, “কলেজ পড়ুয়া আমার দাদারা আসতেন ছুটিতে। তাঁদের মধ্যে নানা আলোচনায় সর্বজয়াকে চিনে ফেললাম।” এর পরে সেই সর্বজয়া বাসা বাঁধল তাঁর মনের মণিকোঠায়। পেয়ারাগাছে চড়ে ছোট্ট করুণা যখন খেলায় মশগুল, দাদারা আসতেন তাঁকে ডাকতে। তিনি তখন নতুন শেখা হিন্দিতে বলে উঠতেন, “হম করুণা নেহি হ্যায়।” দাদারা জিজ্ঞেস করতেন, “তবে তুমি কে?” করুণা উত্তর দিতেন, “হম সরব্জয়া।” কেউ তখন জানত না যে, বড় হয়ে শৈশবের কল্পনা সত্যি হয়ে অাপামর বাঙালির মনে করুণা বিরাজ করবেন ‘সর্বজয়া’ হয়ে।

করুণার জন্ম ১৯১৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর। খুলনা জেলার পয়োগ্রাম ছিল তাঁদের আদি নিবাস। বাবা শচীন্দ্রনাথ সেন, মা সুধাদেবী। তাঁর দুই দাদা, রবীন্দ্রনাথ ও আর্যকুমার। ছোট বোন করুণাকণার জন্ম সাঁওতাল পরগনার মহেশপুরে। খুলনার ভৈরব নদ, মুর্শিদাবাদের নসিপুরের বাড়ি, পাঠশালার বন্ধুরা, ছেলেবেলার স্মৃতি হয়ে ফিরে-ফিরে এসেছে তাঁর লেখায়। কখনও আট বছর বয়সে রোম্যান্টিক কবিতা লিখে গোলাপ গাছের নীচে পুঁতে রেখেছেন। কখনও ‘বে অব বেঙ্গল’-কে ভুল করে ‘প্যাসিফিক ওশান’ বলে ফেলে দাদাদের গাঁট্টা খেয়েছেন। কখনও আবার নিজে ভাত রাঁধতে জানার প্রমাণ দিতে গিয়ে বন্ধু পরিমলকে দেখিয়েছেন ভাত রাঁধার জন্য প্রয়োজনীয় নুনের পরিমাণ কতটা!

ছেলেবেলার দিনগুলি

করুণা স্কুলে যাননি। তা বলে পড়াশোনা বন্ধ থাকেনি কখনওই। বাড়িতে মা, বাবা, দুই দাদাই ছিলেন তাঁর শিক্ষক। বাংলা শিশুসাহিত্যের সেই স্বর্ণযুগে তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল বইকে সঙ্গী করে। এই বইপ্রীতি তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে। মায়ের হাতে দেখতেন ‘প্রবাসী’, ‘বসুমতী’, ‘ভারতবর্ষ’ বা ‘বিচিত্রা’র মতো পত্রিকা। বাবা ছিলেন ডাক্তার। তিনিও পড়তে ভালবাসতেন। গাঁধীজির ‘হরিজন’ পত্রিকাটি ছিল তাঁর বড় প্রিয়। বাড়ির সকলেই কংগ্রেসপন্থী। দাদারা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন কাব্যচর্চা ও ছবি আঁকায়। “দাদার হাতের লেখা রবীন্দ্রনাথের ঢঙের, অতএব আমারও তাই হওয়া চাই। ছোড়দা ছবি আঁকে, কাজেই আমিও কিছু না কিছু আঁকছি।” তিনি আরও লিখেছেন, “একটা দৃশ্য মনে পড়ে। সদর দরজা খুলে আমরা তিন ভাই বোন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছি একটি লোকের। সে হল ডাক-পিওন, যে চিঠি বিলি করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে। কবে আসবে আমাদের ‘মৌচাক’।” মজার-মজার ধাঁধার সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হত সেই পত্রিকায়। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার রোমাঞ্চ উপভোগ করতেন ভাইবোন মিলে। “আসলে উত্তরটা তো দাদারাই লিখে পাঠাত, কিন্তু আমার নাম থাকত ওদের নামের সঙ্গেই – রবীন্দ্রনাথ, আর্যকুমার, করুণাকণা সেন।”

কলেজ জীবন, ছাত্র আন্দোলন, প্রেম ও বিয়ে

প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে কলকাতায় যোগমায়াদেবী কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন করুণা। তখন তিনি থাকেন কলকাতায়। বাড়ি থেকে কলেজে হেঁটেই যেতেন। দেরি হয়ে গেলে ট্রামে উঠতেন। কিন্তু পরীক্ষার দিনগুলোতে করুণার ছোট মামা তাঁর হুড খোলা বেবি অস্টিন গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে আসতেন। কিন্তু যত বড় হয়েছেন, ততই বুঝেছেন “আমাদের পরিবার ছিল...রীতিমতো অভাবগ্রস্ত”, তাই কলেজের গণ্ডি পার হয়ে এম এ পড়ার বিষয়ে করুণা লিখেছেন, “তিরিশের দশকের গোড়ায় সেই অর্থাভাব নিরসনের কোনো পথও খোলা ছিল না সামনে। আমি কলেজে ভর্তি হলাম অর্ধেক মাইনে দিয়ে। আমার এম এ পড়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না।”

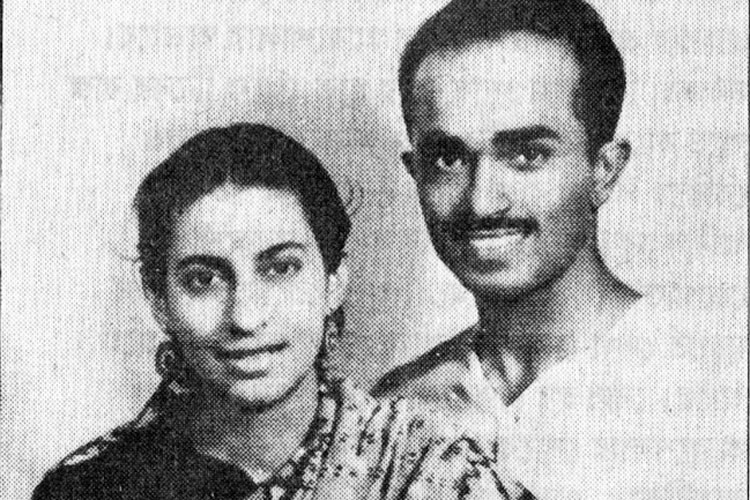

স্বামী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে

করুণা কলেজ জীবনে কোনও ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। ১৯৪১ সালে এম এ পাশ করেন। আর তার পরে গোঁড়া কংগ্রেসপন্থী বাড়ির মেয়ের জীবনে, “গোলমালটা বাধল বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় থেকে।” তাঁর সময়ই তাঁকে টেনে এনেছিল রাজনৈতিক জীবনের বৃত্তে। ১৯৪৩ সালে চব্বিশ বছর বয়সে করুণা সহপাঠী ও বন্ধু সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিয়ে করেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। করুণার কথায়, এই বিয়ে নিয়ে তাঁদের বাড়ি থেকে যে আপত্তি উঠেছিল, তা প্রধানত রাজনৈতিক মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণে। করুণার পরিবার ছিল গোঁড়া কংগ্রেসপন্থী আর সুব্রতরা মার্ক্সবাদী। তবে করুণার দেওর তথা সমালোচক, সম্পাদক ও অধ্যাপক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘পঞ্চম সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত স্মৃতি স্মারক বক্তৃতা’য় ‘পারিবারিক, অপারিবারিক’ করুণা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন, “দুই বাড়ির থেকে আপত্তি ছিল জাতপাতের প্রশ্নে। ওঁরা বৈদ্য, আমরা বামুন। সেই নিয়ে বাধা ছিল। তবে দুই বাড়ির দুই মা, এঁদের মধ্যে অদ্ভুত একটা বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে যায় এবং এঁরা দু’জনে এই সব বাধা, বিপদ ছাড়াতে-ছাড়াতে চলেন।”

করুণা ও সুব্রত দু’জনেই ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়তেন। সুব্রতর বাবার কাছে করুণা পড়তে আসতেন। এই আসা-যাওয়ার মধ্য দিয়ে দু’জনের মধ্যেকার সম্পর্ক আরও দানা বাঁধে বলে জানিয়েছেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, “প্রস্তাব আসে করুণার মায়ের কাছ থেকে যে, আমার বাবা যদি ইংরেজি সাহিত্যের কিছু-কিছু চ্যাপ্টার বউদিকে পড়িয়ে দেন! তার থেকেই বউদির বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু হয়। নয়তো প্রেমপর্ব, দেখাশোনাগুলো ট্রামে-বাসে হত।...বাবা জোর দিতেন যতক্ষণ বাবা বউদিকে পড়াবেন, ধারে কাছে যেন দাদা না থাকে।” সেই দিনগুলোর কথা মনে করে করুণা লিখে গেছেন, “তোমাদের বাড়িতে যেতে আমার খুব ভাল লাগত। বিশেষ করে এই কারণে যে, সেখানে হাসির অভাব ছিল না।”

১৯৪১ সালে এম এ পাশ করে কিছু দিনের জন্য সুব্রত চলে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। সেখানে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু ইংরেজ গোয়েন্দাদের রবীন্দ্রনাথের স্কুলের উপরে কড়া নজর ছিল। তারা খেয়াল রাখতে চেষ্টা করত, শান্তিনিকেতনের ছাত্র-শিক্ষকরা কমিউনিস্ট চিন্তাধারার দিকে ঝুঁকে পড়ছে কি না। সেই সময়ে এই নজরদারির শিকার হন সুব্রত। তাঁকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে আসতে হয়। এর পরে জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করায়, পার্টির নির্দেশে সুব্রত ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। বিয়ের প্রায় পর-পরই যুদ্ধে অংশ নিতে তাঁকে যেতে হয় ইন্দোচিনে। ফলে সুব্রত ও করুণা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাঁদের বিয়ের বছরেই সারা বাংলাকে গ্রাস করেছিল মন্বন্তর। কলকাতায় একলা বসে করুণা তখন দেখছেন, “দলে দলে কঙ্কালসার মানুষ শহরে আসতে লাগল বাঁচার আশায়। পথে পথে মৃত্যুর মিছিল। রাস্তায় পড়ে রইল কত মানুষের মৃতদেহ...এই সময় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য না হয়েও তাদের সঙ্গে কিছু কাজ করেছি।” সেই ভয়ংকর সময়ে করুণা একাধারে গণনাট্যর কাজ ও নিজের পরিবার দুই-ই সামলেছেন। যার একটা ছবি তুলে ধরেছেন শমীকবাবু তাঁর বক্তৃতায়। নিজের ভাই সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন “সুমন্ত একটা লেখায় বউদির কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, ‘দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন চলেছে। শহরে ঘাঁটি গেড়েছে ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্যরা। তারা সুযোগ পেলেই বেলেল্লাপনায় মাতে। মনে আছে, পাবলিক বাসে আমাকে এলগিন রোডে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার সময় বউদির ব্যাগে থাকত চাবুক। বাসে কোনও শ্বেতাঙ্গ সৈনিক উঠলেই বউদি সেটা বের করে হাতে বাগিয়ে ধরে বসে থাকতেন’।”

গণনাট্য সংঘ, কমিউনের জীবন, কন্যা রুণকির জন্ম

সুব্রতর সঙ্গে বিয়ে করুণাকে সাম্যবাদী আদর্শের দিকে টেনে এনেছিল। তাঁর পরবর্তী জীবনকে গড়ে তুলতে সাহস জুগিয়েছিল। যুদ্ধ শেষে সুব্রত মুম্বইয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র ‘পিপলস এজ’-এ যোগ দেন। করুণাকেও তাই মুম্বই যেতে হয়ে। সেখানে তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অফিস-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। বয়স তখন তাঁর ছাব্বিশ। লিখেছেন, “প্রথম যেদিন গণনাট্য সংঘের অফিসে যাই, সেদিন অফিসে বলরাজ সাহনি এসেছিলেন। মনে আছে, বেশ কিছুক্ষণ আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম। এত সুন্দর আর সহৃদয় চেহারা যেন এই প্রথম দেখলাম।” আন্ধেরির একটি ভাঙা বাড়িতে আরও অনেকের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির কমিউনে করুণা-সুব্রত থাকতেন অন্য আরও পার্টি কর্মীর সঙ্গে। সেখানে করুণা দেখেছিলেন, “কৈফি আজমী শওকতকে বিয়ে করে আনল।” আর “চিত্তপ্রসাদের সঙ্গ আমাদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। কত সময়ে ও একটা পোস্টারের রেখাচিত্র তৈরি করে দিয়েছে, আমি তার ভেতরে রঙের প্রলেপ লাগিয়েছি।”

আন্ধেরির কমিউনের বিরাট একটি হলঘরে গণনাট্য সংঘের নাচগানের রিহার্সাল হত। এই হলঘরেই ভারতের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি সি জোশীর উদ্যোগে গণনাট্যের সেন্ট্রাল স্কোয়াডের ‘স্পিরিট অফ ইন্ডিয়া’ নৃত্যনাট্যর মহড়া দেখতেন করুণা। এই সব অভিজ্ঞতা করুণাকে নতুন এক জীবনবোধের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি লিখেছেন, “এক রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে প্রবেশ করলাম অন্য এক রাজনৈতিক জগতে। তুলনামূলকভাবে বলছি না। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় এ একটা সম্পূর্ণ অন্য জগৎ। বিস্ময়ে ভরা। এর সঙ্গে পরিচয় না হলে মনে হয়, জীবনের অনেকখানিই অচেনা থেকে যেত।” সন্তান জন্মের সম্ভাবনায় সে যাত্রায় করুণাকে মুম্বই ছেড়ে কলকাতায় ফিরে আসতে হয়েছিল।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পরে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়। এর ফলে অনেকের সঙ্গে করুণার স্বামী সুব্রতকেও লুকিয়ে পড়তে হয় গ্রেফতার এড়াতে। কিন্তু পরে তিনি গ্রেফতার হয়ে নাসিক জেলে বন্দি হন। করুণা রাজনৈতিক ভাবে উত্তাল কলকাতায় সদ্যোজাত মেয়ে রুণকিকে (শম্পা) নিয়ে একা ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তখন অনেক কিছু করার ফাঁকে তিনি শর্ট হ্যান্ড ও টাইপ শিখে চাকরির খোঁজে ইন্টারভিউ দিয়েছেন। তারই মধ্যে দেখছেন ‘নবান্ন’ নাটক। কিশোরী বয়সে শিশির ভাদুড়ী ও অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় দেখলেও ‘নবান্ন’ দেখার অভিজ্ঞতা ছিল একেবারেই আলাদা। আলাপ হল কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সজল রায়চৌধুরী, রেবা রায়চৌধুরী, সাধনা রায়চৌধুরী, ইন্দিরা কবিরাজ প্রমুখ প্রগতি আন্দোলনের কর্মীর সঙ্গে। যার ফলে গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ইচ্ছে তাঁর মনে প্রবল হয়ে উঠল। করুণার শাশুড়ি নলিনীদেবীও গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। বিজন ভট্টাচার্যের ‘গর্ভবতী জননী’ ও ‘দেবীগর্জন’ নাটকে তিনিও অভিনয় করেন।

গেরিলা কায়দায় রাস্তায়-রাস্তায় অভিনয়

করুণারা থাকতেন দক্ষিণ কলকাতায়। কিন্তু তখনও সেখানে গণনাট্য সংঘের কোনও শাখা ছিল না। পরে সেই শাখা খুলতেই করুণা তার সদস্য হয়ে একজন সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠেন। নিষিদ্ধ সংগঠনের হয়ে নাটক করার উপায় বা পদ্ধতি ছিল আলাদা। গেরিলা কায়দায় এক জায়গায় অভিনয় করে হাতে-হাতে জিনিসপত্র গুটিয়ে নিয়ে দৌড়তে হত অন্য অঞ্চলে। লোকমুখে ছড়িয়ে দেওয়া হত নাটকের খবর। অভিনয় চলাকালীন পুলিশ আসার বা হামলা হওয়ার খবর এলেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রাস্তার লোকজনের সঙ্গে মিশে যেতে হত। অনেক রাতে হয়তো বাড়ি ফেরা হত না। করুণার কথায়, “এইভাবে অভিনয় করছি, আর অভিনয়ের পর সারা রাত ধরে আন্দোলনের পোস্টার মেরে চলেছি রাস্তায় রাস্তায়। কোনো দিন ভোর রাতে বাড়ি ফিরি, কোনো দিন হয়তো ফেরাই হয় না। কিন্তু ক্লান্তি বোধ করিনি এতটুকু। একটাই স্বপ্ন, বাঁচার মতো করে পৃথিবীটাকে তৈরি করতে হবে। আর কোনো কাজ নেই— সামনে দু’হাতে পাথর ঠেলে সরিয়ে সবুজ ঘাসে ঢাকা সেই জমিটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে যেখানে জীবনটা অন্য রকম – সেই জন্যই তো আন্দোলন।”

‘সময়’ করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একজন নির্ভীক প্রগতির পথিক করে তুলেছিল। যা হয়তো কখনও তিনি নিজেও কল্পনা করতে পারেননি। করুণার এই অসাধারণ যাত্রার শুরুর দিকে ছেলেবেলায় যেহেতু সাহিত্য ছিল তাঁর সঙ্গী, তাই সাহিত্যকেই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন। ১৯৪২ সালের ‘অরণি’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর ছোট গল্প ‘লক্ষ্যভেদ’। যুদ্ধের সময়ে রাতের কলকাতায় জাপানি বোমারু বিমানের অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে বোমা ফেলার আতঙ্ক ও নির্মমতার ছবি ফুটে উঠেছে সেই গল্পে। আবার পার্টি বেআইনি ঘোষিত হওয়ার পরে নাসিক জেলে বন্দি কমিউনিস্ট স্বামীর জন্য নিজের ও শিশুকন্যার মনের কথা ছাপ ফেলেছে ১৯৫২ সালে লেখা ‘কমিউনিস্টের মেয়ে’ গল্পে। তাঁর লেখা মোট গল্পের সংখ্যা পনেরো। অনূদিত গল্পের সংখ্যা তিন। এ ছাড়া অনূদিত প্রবন্ধ ‘নন্দনতত্ত্ব – কার্ল মার্ক্স’।

লেখালেখির পাশাপাশি অভিনয় করে গিয়েছেন গণনাট্য সংঘের হয়ে। সলিল চৌধুরীর লেখা দু’টি নাটক, ‘জনান্তিকে’ ও ‘সংকেত’–এ করুণা অভিনয় করেছিলেন। ‘দক্ষিণী’র জন্য রবীন্দ্রনাথের ‘নষ্টনীড়’-এ চারুলতার ভূমিকায়। রাজেন তরফদারের পরিচালনায় ডি জে কিমারের অফিস ক্লাবে ‘চিরকুমার সভা’ নাটকে শৈলবালা, উৎপল দত্তের পরিচালনায় ইবসেনের ‘গোস্টস’ নাটকে রোজিনা ও ‘ডলস হাউস’-এ নোরার ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শক-সমালোচকদের প্রশংসা আদায় করে নিয়েছিলেন। যদিও তখনও ‘দেশজ নামহীন মানুষের চরিত্র’কে নিজের মধ্যে ধারণ করে ফুটিয়ে তোলার সুযোগ তিনি পাননি। সিনেমার পর্দায় অভিনয় করার ‘দুরাকাঙ্ক্ষা’ কোনও দিনই তাঁর ছিল না। নাটক ও সাহিত্যের মধ্যেই তিনি তখন আবদ্ধ।

‘ভুরু কুঁচকে’ যেতে হয়েছিল ‘মানিকের বাড়ি’

‘জনসাধারণের জীবনের সঠিক রূপায়ণ’-এর সুযোগ যখন এল, তখন তাঁর মনে হল সেটা একটা ‘বম্ব শেল’। ছেলেবেলার প্রিয় উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমারের বই যখন সিগনেট প্রেস নতুন করে ছাপা শুরু করল, সত্যজিতের আঁকা ছবি দেখে তাঁর মনে হত, পুরনো ছবিগুলোই অনেক ভাল ছিল। মনে হয়েছিল অনধিকার চর্চা। সত্যজিৎকে তিনি জানতেন সুকুমার রায়ের ছেলে তথা স্বামীর প্রতিভাবান সহকর্মী হিসেবে। বিজয়া রায় ও করুণা একই কলেজের ছাত্রী ছিলেন। সেই সূত্রে রায় পরিবারে তাঁর যাতায়াত ছিল। তাই হয়তো স্বামী, শ্বশুরের অনুরোধ ফেলতে পারেননি। ‘ভুরু কুঁচকে’ যেতেই হয়েছিল ‘মানিকের বাড়ি’। গণনাট্য সংঘে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা থেকে মনে ছিল, “এ মঞ্চ যেমন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ থেকে আলাদা।” কিন্তু সিনেমাও কি সেরকম হতে পারে? “এ ধারণা বা বিশ্বাস কোনটাই আমার ছিল না।”

আর তার পরে, “কিছুদিনের মধ্যেই হারিয়ে গেলাম সর্বজয়ার মধ্যে। এ কিন্তু ‘অনন্যসাধারণ’ ছবি পূর্ণাঙ্গ হবার অনেক আগের কথা। তখনও শুধু মেঘ আর রোদের আশায় বসে থাকা টেকনিশিয়ান আর পরিচালকের মধ্যে আমি একজন। ভাঙা বাড়িতে ছেঁড়া শাড়ি পরা সর্বজয়া। উঁচু করে খোঁপা বেঁধে, নাকছাবি, মাদুলি আর টিপ পরে আমার মনে হত, এই আমার সত্যিকারের সংসার। সম্ভবত এই বাস্তববোধের মধ্যেই সমগ্র ছবির শিল্পসৌকর্য এক অভিনব রূপ ধরেছিল। কিন্তু আউটডোর শুটিং-এর কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায় কাজ করার জন্য যে অফুরন্ত ধৈর্যের ভাণ্ডার খুলে ধরতে হয়, আমার তার একান্তই অভাব ছিল। কোথায় ভুল সময়ে পাখি ডাকল, ঘন আমগাছের পাতা ভেদ করে ভুল রোদ এসে পড়ল, ফোড়নের আওয়াজ বেশি হল, ডায়লগ ডুবে গেল – বসে আছি জ্বলন্ত কাঠের উনুনের সামনে – কতক্ষণ ধরে। ইতিমধ্যে আমার ধৈর্য লোপাট। গরম গরম কথা ছুড়ে দিয়ে ঢুকে গেছি ঠান্ডা মাটির ঘরে। আর যাদের উদ্দেশ্য করে গরম কথা ছুড়লাম তারা নিশ্চল হয়ে নির্বাক বসে আছে ঠিক সময়টির অপেক্ষায়। কেউ আমাকে ডাকেনি। অনুতপ্ত আমি নিজেই ফিরে এসেছি নিজের জায়গায়।”

‘পথের পাঁচালী’তে করুণার শিশুকন্যা রুণকিও অভিনয় করেছিল ছোট্ট দুর্গার ভূমিকায়।

‘নবান্ন’ নাটক দেখে নবনাট্য আন্দোলনের ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ‘পথের পাঁচালী’তে অভিনয় করে নব্য ভারতীয় তথা বাংলা চলচ্চিত্রের ঊষালগ্নের যাত্রীদলের সঙ্গী হয়েছিলেন। সর্বজয়া চরিত্র তাঁকে এক দিকে যেমন ‘জনগণের জীবন’কে ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে বামপন্থী শিল্পকর্মীর সামাজিক দায়বদ্ধতা মেটানোর সুযোগ এনে দিয়েছিল, অন্য দিকে চলচ্চিত্রকেই তিনি মনে করেছিলেন তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রগতিবাদী শিল্পকর্মীর সার্থক স্থান। পরবর্তী জীবনে যেমন হয়ে উঠেছিলেন একজন দক্ষ চলচ্চিত্র অভিনেতা, তেমনই একজন চলচ্চিত্রবোদ্ধা ও সমালোচক। তাঁর চলচ্চিত্রচিন্তা বিষয়ে লেখা ও চলচ্চিত্র সমালোচনা পড়লে বোঝা যায়, কতখানি গভীর ছিল তাঁর মননের জগৎ।

ঋত্বিক ঘটকের অসমাপ্ত ছবি নিয়ে আক্ষেপ

‘পথের পাঁচালী’, ‘অপরাজিত’র পরে তিনি সত্যজিতের আরও দু’টি ছবি ‘দেবী’ ও ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’য় অভিনয় করেন। এ ছাড়া মৃণাল সেনের ‘ইন্টারভিউ’ ও ‘কলকাতা ৭১’, শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র পরিচালিত ‘শুভ বিবাহ’, অগ্রগামীর ‘হেডমাস্টার’, শান্তি চৌধুরীর একটি তথ্যচিত্র এবং ঋত্বিক ঘটকের অসমাপ্ত ছবি ‘কত অজানারে’-তে লেডি ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। আক্ষেপ ছিল, “মাত্র চারদিন কাজ করেই বুঝেছিলাম কী অসাধারণ কাজ হতে চলেছে। কিন্তু শেষ করতে পারলেন না ছবিটা।” প্রযোজকের সঙ্গে ঋত্বিকবাবুর মতান্তরের কারণে ‘কত অজানারে’ বন্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া, ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ার ‘সন্ধ্যারাগ’ ও শেষ দিকে ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘অন্ত্যেষ্টি’ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। চুনিবালা দেবী, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যালদের মতো অভিনেতাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য মনে করতেন। ১৯৫৯ সালে ‘ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি অব ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন আর্ট’ তাদের দ্বাদশ ব্রিটিশ ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড (সংক্ষেপে ‘বাফতা’) দেওয়ার জন্য যে ছ’জন বিদেশি অভিনেত্রীর তালিকা তৈরি করেন তাঁদের (ইনগ্রিড বার্গম্যান, তাতিয়ানা সামজলোভা, জোয়ানে উডওয়ার্ড, গুইলেত্তা মাসিনা, আনা ম্যাগনানি) সঙ্গে ছিল করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও।

অভিনয় ছিল সামাজিক দায়বদ্ধতা, কেরিয়ার নয়

করুণা যে ধরনের অভিনয় রীতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে ছিলেন, সময়ের বিচারে তা ছিল একেবারেই নতুন। তাই হয়তো বাংলা সিনেমা তাঁকে চিনতে পারেনি, ডাকেওনি। অভিনয় ছিল তাঁর কাছে সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকাশের সচেতন মাধ্যম,

কেরিয়ার নয়। তাই হয়তো অজয় করের মতো বক্স অফিস সফল পরিচালকের ছবিতে মায়ের চরিত্রে অভিনয় করার ডাক পেয়েও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। করুণা লিখেছেন, “আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, মনের মতো চরিত্রে অভিনয় করতে পেরেছি। নীরবতার প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসার সাহস ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’র লাবণ্যর ছিল। ‘দেবী’তে হরিসুন্দরীর ছিল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মনের জোর। ‘পথের পাঁচালী’র সর্বজয়া কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে

একা লড়াই করেছে, ‘অপরাজিত’তে সন্তানের সঙ্গে মায়ের ক্রমদূরত্বকে মেনে নেওয়ার মতো অটুট মনোবল ছিল। এই মনের জোর এই তিনটি নারী চরিত্রে এক মাত্রা যোগ করেছে।” একজন নারীর এই ‘অটুট মনোবল’ই করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল পরিচয়। যা তিনি তাঁর অভিনীত চরিত্র ও নিজের ব্যক্তিজীবন যাপনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে গিয়েছেন।

১২ নভেম্বর ২০০১ সালে ৮২ বছর বয়সে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান।

ঋণ: রাহুল সেন, সর্বজয়াচরিত্র ১ ও ২ (থীমা)