হ্যাজাক জ্বলা আসর। কেন্দ্রবিন্দুতে বসে রয়েছেন কথক ঠাকুর। তাঁকে ঘিরে অর্ধবৃত্তাকারে নানা বয়সের নারীপুরুষ। রাজপুত্র রোহিতাশ্বের মৃতদেহ সৎকারের জন্য আনা হয়েছে শ্মশ্মানভূমিতে। রাজা হরিশ্চন্দ্রের হাহাকার তখন কথক বৃদ্ধের কণ্ঠে, তখন ডুরেশাড়ির আঁচলে চোখ মুছছেন কেউ, জানা গল্পকে আবার শুনতে শুনতে বিভোর কোনও বালক। এ ছবি বাংলার এমন এক অতীতের, যাকে অমর করে রেখে গিয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘পথের পাঁচালী’র অন্তঃস্তলে। সমাজ-মনস্তত্ত্বের ভাবুক সুধীর কাকর বহু বারই ভারতীয় সমাজকে উল্লেখ করছিলেন ‘ন্যারেটিভ কমিউনিটি’ হিসাবে। যেখানে গল্পের পর গল্প মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কবন্ধনকে গাঢ় করে তোলে। “তবে একটা গল্প বলি শোনো…”— এই খণ্ডবাক্যে আকৃষ্ট হয়ে কাজ ভুলে বসে পড়েছেন, এমন মানুষের সংখ্যাও বড় কম নয়। এ ছবি ভারতের মতো দেশেই শুধু নয়, প্রাগাধুনিক যে কোনও সমাজেই দেখা যেত। কহন বা কথন এসে বেঁধে দিত মানুষের সঙ্গে মানুষকে, তৈরি হত সমাজবদ্ধতার বোধ, সম্প্রদায়ের (অবশ্যই সঙ্কীর্ণ অর্থে নয়) অনুভব।

কিন্তু এ হেন নটেগাছটি চিরস্থায়ী হয়নি। ছাপাখানার আবিষ্কার এবং ছাপা বইয়ের পরসার গল্পকথকের আসনটিকে নড়বড়ে করে দেয় প্রায় সব সভ্যতাতেই। গল্প আর পাঠকের মধ্যে তৈরি হয় ব্যক্তিগত সম্পর্ক। সেখানে ‘কথক’ নামের তিন নম্বর সত্তাটির অস্তিত্বের প্রয়োজনই নেই। এর ফলে ‘সাহিত্য’ নামক বস্তুটি আক্ষরিক অর্থেই পণ্যে পরিণতি পায় এবং তা ‘সাক্ষর’ বা বলা ভাল ‘শিক্ষিত’ হিসাবে পরিচিতি প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। অন্য দিক থেকে দেখলে, কথকতা বা নিছক গল্পের আসরের যে নান্দনিক পরিকাঠামো ও তাতে সর্ব স্তরের মানুষের সংযুক্তির যে বিশালাকার পরিসর একদা বিদ্যমান ছিল, তা এক প্রকার লুপ্তই হয়ে যায়।

শ্রুতি ও সাহিত্যের মধ্যেকার সম্পর্কে ছাপা আখরের পাঁচিল উঠলেও তা আবার অন্য চেহারায় ফিরে আসে বেতারযন্ত্রের আবিষ্কার এবং প্রসারের ফলে। শ্রুতি এ বার একটা অন্য মাত্রা লাভ করে। কিন্তু, তাকে কোনও ভাবেই কথকতা বা গোষ্ঠীগত ভাবে মানুষের কাহিনি, আখ্যান উপভোগের রসভুক্তির মধ্যে ফেলা যায় না। ছাপা বইয়ের সঙ্গে তার একটা মূলগত পার্থক্য থাকলেও তা শেষ পর্যন্ত ‘মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন’-এই পর্যবসিত। আর তার নন্দনও একেবারেই আলাদা।

সাহিত্যকে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে যে রেডিয়ো বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল, তা আজ নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। লিখিত সাহিত্যকে পাঠের মধ্যমে বা আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নাটকের আকারে পরিবেশন নতুন এক আর্টের জন্ম দেয়। আশির দশকেও যাঁরা আকাশবাণী কলকাতার নাটক বা বিজ্ঞাপনদাতা আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠান ‘শনিবারের বারবেলা’ শুনতেন, তাঁদের অনেকের স্মৃতিই আজও সতেজ। সমান্তরালে গ্রামাফোন রেকর্ডে ধরে রাখা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠ থেকে উঠে আসা ‘নানা রঙের দিন’ বা ‘তামাকু সেবনের অপকারিতা’-কে ভোলাও দুরূহ। পরে আকাশবাণীর এফএম প্রচারতরঙ্গ চালু হলে সেখানে শুরু হয় গল্পপাঠের আসর। বেসরকারি এফএম চ্যানেলগুলিও ক্রমে ঝোঁকে ‘অডিয়ো স্টোরি’ সম্প্রচারের দিকে। এই তথ্যগুলির দিকে চোখ রাখলে মনে হতেই পারে, সেই কথক-শ্রোতার ট্র্যাডিশন বুঝি আজও চলছে।

ছাপার অক্ষরের অরণ্যে মন হারানোর দিন কি বদলে গেল? ছবি: সংগৃহীত

অডিয়ো স্টোরি বস্তুটি এই মুহূর্তে অত্যন্ত জনপ্রিয়। লক্ষণীয়, এর অধিকাংশ শ্রোতাই তরুণ প্রজন্মের। ও দিকে আবার বইপাড়ার গুঞ্জন— ছাপা বইয়ের বিক্রি কমছে। বিষয় দু’টি কি সমাপতনিক? কলকাতা বইমেলার ভিড় দেখে তো তেমন মালুম হয় না। মেলার মাঠে ঘুরতে ঘুরতে চোখে পড়ে প্রায় সকলের হাতেই বইয়ের প্যাকেট। তা হলে কি শ্রাব্য আর পাঠ্য, দুই কিসিমই সমান্তরালে দৌড়চ্ছে?

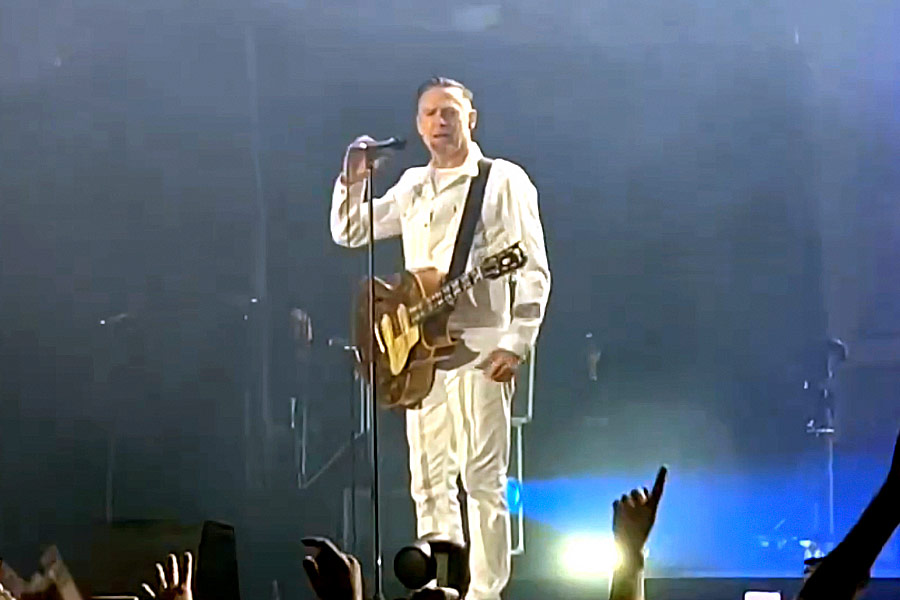

এমনই কিছু প্রশ্ন রাখা হয়েছিল যে মানুষটির সামনে, তিনি প্রায় দেড় দশক বাংলার মানুষকে গল্প শুনিয়ে আসছেন। মীর আফসার আলি বা সংক্ষেপে মীর এই মুহূর্তে ব্যস্ত তাঁর নিজস্ব গপ্পো বলার ইউটিউব চ্যানেল নিয়ে। ২০২২-এ রেডিয়ো চ্যানেলের কর্মজীবনে ইতি টেনে তিনি এখন পুরোপুরি কথক। তবে মীরের গপ্পো বলার শিল্পটির সঙ্গে পশ্চিমি ধারার অডিয়ো বুক-এর কিঞ্চিৎ পার্থক্য রয়েছে। পশ্চিমি ধারায় কোনও কণ্ঠশিল্পী কাহিনিটি ‘পাঠ’ করেন মাত্র। কিন্তু মীরের উপস্থাপনায় কাহিনির মধ্যে জুড়ে যায় নাটক। মীর জানালেন, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁকে অবতীর্ণ হতে হয়েছে, কখনও রেডিয়ো জকি, কখনও বা সংবাদপাঠক, কখনও মঞ্চানুষ্ঠানের উপস্থাপক, আবার কখনও অভিনেতা। কিন্তু এ সবের কোনওটিকেই ‘চিরায়ত’ বলে মনে হয়নি তাঁর। তাঁর মনের সবচেয়ে কাছাকাছি কাজটি হল গল্পপাঠ। আর সেই ভাবনা থেকেই নিজস্ব ‘ব্র্যান্ড’ নির্মাণ।

তাঁর ‘গপ্পো মীর-এর ঠেক’-এ সবই রয়েছে। ভয়, রহস্য, হাসি, প্রেম— মানে বাঙালি যে যে রসে মজে, তার সব ক’টি উপকরণই হাজির মীরের ঝুলিতে। এই মুহূর্তে চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা ১৪ লাখ ছুঁইছুঁই। কিন্তু শুধুই কি এই চার রসের কারবারি মীর? মীর জানালেন, ঠিক তা নয়। তাঁর ঝুলিতে ক্লাসিকও রয়েছে। সুতরাং সমসময়ের লেখালিখির বাংলাবাজারে যে ‘তান্ত্রিক হরর’ আর রহস্যকাহিনির রমরমা, তার পাশাপাশি ফল্গুস্রোতের মতো দেশি ও ভিন্দেশি চিরায়ত সাহিত্যের একটি ধারা প্রবহমান রয়েছে।

ক্লাসিক সাহিত্যকে কী ভাবে দেখছেন মীর? কী ভাবে দেখছেন তাঁর শ্রোতারা? মীরের কথায়, “ক্লাসিক উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অ্যাডপ্টেশনের উপরে জোর দিই। দেশের বাইরে বাসরত বাঙালির সাম্প্রতিক প্রজন্ম হয়তো তেমন ভাবে ছাপার অক্ষরে বাংলা পড়তে অভ্যস্ত নয়। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রকে যথাযথ তুলে আনতে গেলে দন্তস্ফুট করা শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। তখন প্রয়োজন পড়ে সেই কাহিনির ভাষাগত সরলীকরণের।” কিন্তু ভাব-এর সঙ্গে আপস করতে একটুও রাজি নন তিনি। মীর মনে করেন, দেশিই হোক বা বিদেশি, শ্রবণেন্দ্রীয় মারফত মরমে পশলে বহু শ্রোতাই ছাপার অক্ষরে কাহিনিটি পড়তে আগ্রহী হন। সুতরাং আত্তীকরণের ক্ষেত্রে কোনও রকম রসভঙ্গ হোক, তিনি চান না। তা ছাড়া বাঙালি নাটকীয়তা পছন্দ করে, সে কারণে ‘নাটক’ তাঁর উপস্থাপনার বড় অংশ জুড়ে থাকে। আবার যে শ্রোতা ইংরেজিতে তেমন সড়গড় নন, তাঁর কানে যদি ‘থ্রি মাস্কেটিয়ার্স’ বা ‘ড্রাকুলা’ বাংলায় তেমন ভাবে পড়ে শনানো যায়, তিনি হয়তো গ্রন্থটি পড়তে উৎসাহী হবেন। ফলে, অডিয়ো স্টোরি যে পাঠক সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছে না, এ বিশ্বাস মীরের রয়েছে।

অডিয়ো বুকের জনপ্রিয়তা বাড়লেও ছাপা বইয়ের কাটতি কমছে না, বলছেন লেখক-পাঠক-প্রকাশক। ছবি: সংগৃহীত

খানিক একই সুরে কথা বললেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ও। সাহিত্যিকের কথায়, “পড়ার মধ্যে নির্জনতা থাকে, শোনায় তা থাকে না। তার বাইরে দুই প্রকারে তেমন কোনও পার্থক্য নেই। বরং অন্য কাজ করতে করতেও গল্প শোনা যায়।” তাঁর মতে পড়ার মধ্যে রোমাঞ্চ থাকে। কিন্তু শোনার রোমাঞ্চও তার চাইতে কিছু কম নয়।

বিভিন্ন অডিয়ো মঞ্চের জন্য প্রায়শই কলম ধরেন রাজর্ষি গুপ্ত। তরুণ কলমচি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন নামজাদা লেখকদের ভৌতিক কাহিনি। পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছেন শ্রবণমাধ্যমের জন্য অনুবাদও। তবে ক্লাসিক অনুবাদের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হয়, যাতে তার বোধগম্যতা অক্ষুণ্ণ না হয়। অডিয়োর জন্য হয়তো মূল কাহিনিকে অনেকটাই তরল করতে হয়। ছাপা বইয়ের ক্ষেত্রে সে দায় তেমন থাকে না বলেই মনে করেন রাজর্ষি। উনিশ শতকীয় বিলিতি উপন্যাসকে বাংলা অডিয়োর শ্রোতাদের জন্য পুনর্নির্মাণ করতে অনেকটাই কাটাছেঁড়া করতে হয়। তবে মূলের রস অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে তিনি সর্বদা সচেতন থাকেন। অডিয়ো স্টোরির কারণে বইয়ের বিক্রি কমছে বলে তিনিও মনে করেন না। বরং বিশ্বসাহিত্যের মণিমুক্তোর ছটায় মুগ্ধ হয়ে অনেকেই মূল বইটির খোঁজ করেন, এমনটা তিনি বহু বার দেখেছেন।

সম্প্রতি একটি ঘটনা ঘটেছে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়। বিভূতিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তারানাথ তান্ত্রিকের দু’টি গল্প অডিয়ো মঞ্চে বিপুল জনপ্রিয়। বিভূতিভুষণের পরে তারানাথকে ফিরিয়ে আনেন তাঁর পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতা-পুত্র দুই বাঁড়ুজ্জের কলমে তারানাথ তান্ত্রিক বাঙালির একান্ত আদরের বস্তু। সেই তারানাথকেই সম্প্রতি ফিরিয়ে আনলেন বিভূতিভূষণের পৌত্র তথা তারাদাসবাবুর পুত্র তথাগত বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘ভণ্ড তারানাথ’ নামের সেই কাহিনি মীরের ‘ঠেক’-এর সুবাদে বিপুল সংখ্যক শ্রোতার মরমে পশেছে। ও দিকে সেই কাহিনিটি আবার ছোট এক পুস্তিকার আকারে প্রকাশিতও হয়েছে ‘তারানাথের প্রত্যাবর্তন’ নামে। কেমন সেই বইয়ের বিক্রি, প্রকাশকের দফতরে প্রশ্ন রাখায় ঠোঁটের কোণে একচিলতে রহস্যময় হাসি হাসলেন দফতরের প্রতিনিধি নুর ইসলাম। বোঝা গেল, তৃতীয় প্রজন্মের কলমে এসেও মধ্য কলকাতার মট লেনর বাসিন্দা তারানাথ তান্ত্রিক তাঁকে মোটেও হতাশ করেনি।

ও দিকে কী ভাবছেন প্রত্যাবর্তিত তারানাথের লেখক তথাগত? তারানাথের নতুন কাহিনিকার বললেন, “শ্রবণমাধ্যমের জন্য লেখা ঠিক নয়। দুই-একটা লাইন বাদ দিলে বাকিটা আমি ছাপার কথা ভেবেই লিখেছি। ঘটনাচক্রে লেখার উৎসাহ এবং তাড়না দিয়েছিলেন মীর, যিনি কিনা শ্রবণমাধ্যমের লোক।” তথাগতের মতে, বই বিক্রি হলে রচনার স্থায়িত্বও বেশি। কারণ এই সব শ্রবণমাধ্যম কোনও না কোনও সংস্থার মালিকানাধীন। তা যদি কোনও একদিন বন্ধ হয়ে যায় গল্পটি প্রায় সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। কিন্তু কয়েক হাজার বই বিক্রি হলে মহাপ্রলয়ের পরেও হয়তো দু’-চার কপি খুঁজে পাওয়া যাবে।

বইমেলার শেষ প্রহরের ঘণ্টা এ বছর পড়ল বলে। এই মুহূর্তে ধুলো ওড়া মাঠে তড়িঘড়ি ঈপ্সিত বইয়ের খোঁজ করছেন রানাঘাট কিংবা কাকদ্বীপ থেকে আগত পাঠক। ঝোলা ভরে বই কিনে বাড়ি ফেরার বাহন খুঁজে পছন্দসই সিট পেয়ে কানে ইয়ারফোনের প্লাগ গুঁজে অনেকেই হয়তো ডুবে যাবেন ‘কাউন্ট অফ মন্টিক্রিস্টো’ অথবা ‘তারানাথ তান্ত্রিক’-এ। বইয়ের পাতা খুলে স্বাদ নিতে সময় লাগবে। সে সময়টুকু দেবেন বাংলা সাহিত্যের পাঠক। তবে শোনার মজাটাও যে কম নয়! রাজর্ষি গল্পচ্ছলে বলছিলেন মুর্শিদাবাদ-বীরভূমের সীমান্তবর্তী এক গ্রামে এক ভূষণ্ডী-ওড়া দ্বিপ্রহরে পাতকুয়োর কাজে মগ্ন এক নির্জন মানুষকে তিনি দেখেছিলেন কুয়োর পাড়ে মোবাইলটি লাউড-এ দিয়ে গল্প শুনতে। কল্পনা একটু বাড়িয়ে নিলেই দেখা যাবে তিন প্রজন্ম আগেই হয়তো ওই মানুষটির পূর্বপুরুষ হ্যাজাকবাতি জ্বলা আসরে স্বাদ নিয়েছেন বৃষকেতুর পুনর্জীবন লাভের কাহিনিতে অথবা তাঁরই দিদিমা হয়তো আঁচলের খুঁটে চোখ মুছেছেন রাজা হরিশ্চন্দ্র বা নল-দময়ন্তীর করুণ আখ্যানে। তথাগত বলছিলেন, “আমার রক্তে পাঠক ও শ্রোতা, দুইয়ের প্রতিই কমিটমেন্ট আছে। বাপ-ঠাকুরদা লেখক ছিলেন, কিন্তু প্রপিতামহ ছিলেন কথকঠাকুর। আর কাহিনির ইতিহাসে শ্রবণমাধ্যমই প্রাচীনতর। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, হোমার…।” ‘পথের পাঁচালী’র নায়ক অপূর্ব রায় লেখক হিসেবেই নিজেকে দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু তার বাবা হরিহর ছিলেন কথকঠাকুর। কে জানে, এই শ্রুতি আর পাঠের অন্তরালে কোনও অদৃশ্য চক্র আবর্তিত হচ্ছে কি না! অপুর কানে লেগে থাকা কথক হরিহরের আশীর্বচনের রেশ— “ কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথবী শস্যশালিনী…”। কথা আর কাহিনির মেঘ থেকে অবিরাম বারিধারা এই ভূমিকে উর্বর করে তোলে। সেই অবিরাম চক্রে শ্রাব্য আর পাঠ্য একাকার। শেষ পর্যন্ত সাহিত্যই জেগে থাকে ধানের শীষ হয়ে, গৃহস্থের খোড়ো চালে সদ্য উঁকি দেওয়া লাউয়ের কচিসবুজ ডগাটি হয়ে। কাহিনি বয়ে যায় তার নিজস্ব গতিধারায়।