সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় চল্লিশ দিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন জেনেও যেন তাঁর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা স্বামী-স্ত্রী হলেও অভিজ্ঞতায় আর বয়সের হিসেবে আমরা ভিন্ন প্রজন্মের মানুষ। লিখতে বসে তাই আমাদের দু’জনের বয়ান জড়িয়ে দুই প্রজন্মে ছড়ানো সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে কিছুটা ধরার চেষ্টা করছি।

রোচনা: আমার সৌমিত্র ফেলুদা। তাঁকে প্রথম দেখি দু’বছর বয়সে। সোনার কেল্লা আমার জীবনের প্রথম হল-এ বসে দেখা ছবি। কী দেখেছিলাম মনে নেই, কিন্তু তুমি তো জানোই, যে দু’জন দাদা আমাকে সমস্ত বাধাবন্ধের মধ্যে সাহস দিয়েছেন, তাঁরা ফেলুদা আর ক্ষিদ্দা। ফেলুদা’র প্রেরণাতেই জ্যামিতিতে ভাল করা, যোগব্যায়াম শেখা, বা রাজস্থান ও কাশী প্রথম দেখা। আর জীবনে যখনই কঠিন সময় এসেছে, তখনই মনে হয় ক্ষিদ্দার কথা। দেখতে পাই, ধুতি-শার্ট পরা, বাজারের থলি হাতে আমার উত্তর কলকাতার পাড়ার এক জন সাধারণ মানুষ একটি সাধারণ বাঙালি মেয়েকে অসাধারণ হওয়ার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন। আমার সাম্প্রতিক অসুখের সময়ও দু’পাশে থাকতেন ক্ষিদ্দা, ফেলুদা।

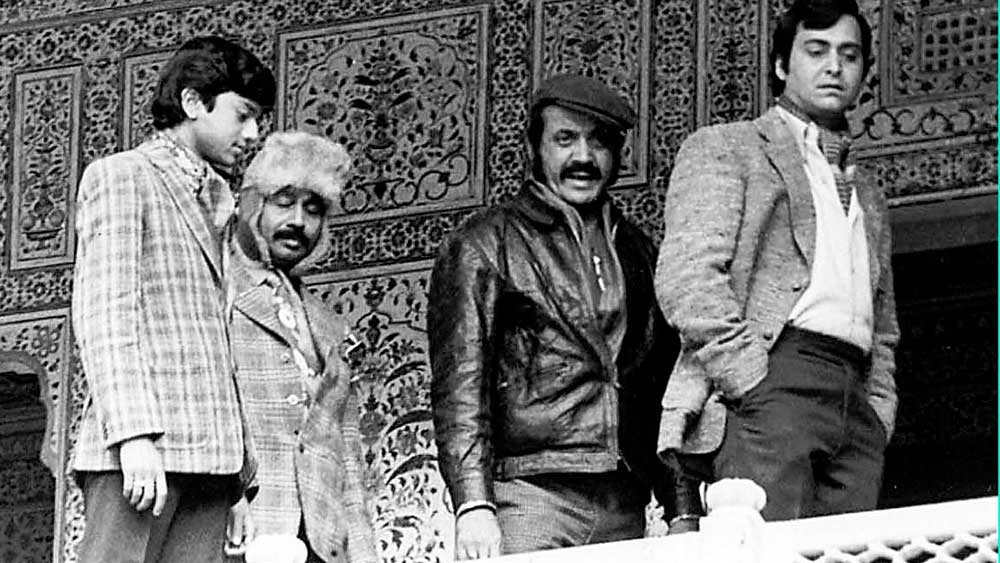

দীপেশ: আমাদের ছেলেবেলায় ওঁর নায়ক হিসেবে পদার্পণ। এখনও ওই সুঠাম, সুন্দরকান্তি, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার ও অভিনয়ের কথা মনে পড়ে। আর সব কিছুর উপর যেন শিক্ষাদীক্ষার ছাপ। তখন উত্তমকুমারের রমরমা। উত্তমের মাহাত্ম্য বুঝতে আমাদের সময় লেগেছে। কিন্তু সৌমিত্র যেন এলেন মননশীল বাঙালির মনের নায়ক হয়ে। অপুর সংসার থেকে অভিযান— ওঁর ভূমিকা-বৈচিত্রে সাবলীল অভিনয়, আমরা মুগ্ধ। সবচেয়ে বড় একটা পার্থক্য যেখানে উনি সূচিত করলেন, তা ছবির নায়কের সঙ্গে আমজনতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে। উত্তম ছিলেন ধরাছোঁয়ার বাইরের নায়ক। দৈনন্দিনে দেখাই যেত না। রুপালি পর্দার রহস্য উনি ভাঙতে চাইতেন না। কলেজে উঠে দেখতাম কফি হাউসে আমরা চ্যাংড়ারা আড্ডা মারছি, আর পাশেরই কোনও টেবিলে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নির্মাল্য আচার্য প্রমুখও আড্ডা মারছেন। উনি জানতেন যে আমরা আড়চোখে দেখছি, কোনও সাহসী মেয়ে হয়তো-বা উঠে গিয়ে তার খাতায় ওঁর সই নিয়ে এল, কিন্তু তা নিয়ে ওঁর বিশেষ মাথাব্যথা নেই দেখে দৃশ্যটা অবশেষে কেমন আমাদেরও গা-সওয়া হয়ে গেল। উনি নায়ক হওয়ার একটা নতুন মডেল নিয়ে এলেন।

রোচনা: সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমার কাছে এক জন ‘ইয়ুথ আইকন’। চিরতরুণ। সত্যজিৎ রায়ের অপু, অমল, অসীম, বা মৃণাল সেনের আকাশ কুসুম-এর অজয়। আর একটা কী জানো? আমার সৌমিত্র কলকাতার ছেলে, যে টুইস্ট করে নাচে ‘জীবনে কী পাবো না, ভুলেছি সে ভাবনা’, বা কর্পোরেট জগতের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে সচেতন ভাবে বলে যে, ‘যত উঠব, তত নামব’। আবার লাজুক রোম্যান্টিক ভাবে নতুন বৌয়ের চুলের কাঁটা সযত্নে পকেটে পুরে রাখে! নভেল লেখে, আবার নিজের আত্মপ্রীতিতে বিরক্ত হয়ে সেই পাণ্ডুলিপি ফেলে দেয়। আর সেই নিজের ছোট্ট ছেলেকে কাঁধে বসিয়ে পাড়ি দেয় অজানা কোন তিন ভুবনের পারে!

দীপেশ: তুমি মূলত চরিত্র-অভিনয়ের মধ্যে দিয়েই মানুষটিকে দেখছ, ওঁর অভিনীত চরিত্রগুলো যেন তোমার জীবনে গেঁথে আছে। এটা কি তোমার প্রজন্মের অভিজ্ঞতা?

রোচনা: নিজের অভিজ্ঞতাকে গোটা প্রজন্মের অভিজ্ঞতা বলতে একটু দ্বিধা হয়। কিন্তু এটা ঠিক যে, নানান বই পড়লেও আমি ও আমার বন্ধুরা সিনেমা দিয়েই দেশ বা জীবনকে বোঝার চেষ্টা করতাম। জরুরি অবস্থার কথা তুললেই যেমন দিওয়ার (১৯৭৫), আর ‘বিজয়’ ওরফে অমিতাভ বচ্চনের কথা মনে পড়ে। সৌমিত্রর ক্ষেত্রে ঠিক এই ভাবে একটা ছবি বা চরিত্র দিয়ে দেশ বা আমাদের সময় ভাবি না, কিন্তু ওঁর অভিনীত চরিত্রগুলো দিয়ে জীবন ও বাঙালিকে বুঝি— উদ্ধত অসীম, সংবেদনশীল অপু, ঝকঝকে ধারালো বুদ্ধির ফেলুদা। এই নেটফ্লিক্স বা অ্যামাজ়নের যুগে কিন্তু এটা হওয়া শক্ত।

দীপেশ: হ্যাঁ, আমাদের সময়টা ছিল আলাদা। সিনেমার কাছে সাহিত্য তখনও হেরে যায়নি। উপন্যাস ‘পথের পাঁচালী’ বড়, না ছবির পথের পাঁচালী বড়, এ-সব নিয়ে অনেক অনাবশ্যক, অর্থহীন কিন্তু প্রায় হাতাহাতি হওয়ার মতো তর্ক হত। ষাটের দশকে মৃণাল-ঋত্বিক-সত্যজিৎ নিয়ে যেমন তর্ক করতাম, সুনীল-শক্তি-শীর্ষেন্দু আর বাংলা সাহিত্যের অন্য রথী-মহারথীরাও আমাদের মনের অনেকটা অধিকার করে থাকতেন। এক্ষণ পত্রিকা চালানো, ওঁর নিজের কবিতা লেখা, কবিতা আবৃত্তি করা, বিশ্লেষণী বুদ্ধির জোরে এই সব আলোচনায় অংশগ্রহণ করা— এই সমস্ত-র ফলে সৌমিত্র কেবল রুপালি পর্দার মানুষ ছিলেন না। ওঁর অভিনীত চরিত্রগুলো খুব উপভোগ করেছি, অভিনয়ের তারিফ করেছি, কিন্তু সব কিছুই যেন ছিল বাম বুদ্ধিজীবীদের তর্কের অংশ। সেখানে সিনেমা, সাহিত্য, থিয়েটার, সঙ্গীত, সব মিলিয়ে একটা ক্ষেত্র তৈরি হত। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ওঁর সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার— ১৯৭০-এর দশকের শেষার্ধে। নির্মাল্য আচার্য এবং আমার বন্ধু পার্থ ও গৌরী চট্টোপাধ্যায়ের সুবাদে। মাঝে মাঝে দীপাদিও যোগ দিতেন এই আড্ডায়। বাম ঘরানার মধ্যেই সব আলোচনা হত। এক বার সৌমিত্রদা একটা মজার গল্প বলেছিলেন বাঙালি বামপন্থী বন্ধুদের রুশভাষা প্রীতি নিয়ে। সে ১৯৫০-এর প্রথম দিকের কথা। স্বাধীনতার পর সেই প্রথম কলকাতার বন্দরে এক সোভিয়েট জাহাজ এসেছে। রুশভাষা শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালি রুশপ্রেমীরা বন্দরে ছুটেছেন, সমাজতান্ত্রিক দেশের সমাজতান্ত্রিক জাহাজের সমাজতান্ত্রিক কাপ্তেনকে অভ্যর্থনা জানাবেন বলে। জাহাজের পাটাতন লাগাতেই তাঁরা দৌড়ে জাহাজে উঠে প্রচণ্ড উৎসাহভরে রুশ কাপ্তেনের সঙ্গে সজোরে করমর্দন করতে করতে সদ্য-শেখা রুশ ভাষায় লম্বা লম্বা বাক্য বলতে শুরু করলেন। পাঁচ মিনিট পরে তাঁরা থামলে পরে রুশ জাহাজের কাপ্তেন কাঁদো-কাঁদো গলায় খুবই বিনম্র ভাবে তাঁর ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, “আই অ্যাম সরি, আই দোন্ত আন্দারস্তান্দ ইয়োর মাদারতাং!”

রোচনা: এই অভিজ্ঞতা তো আমাদের ছিল না। আমার কাছে ওঁর অভিনেতা সত্তাই অন্য সব কিছু ছাপিয়ে ওঠে। অভিযান-এর নরসিং, হিস্টরিক্যাল ড্রামা ঝিন্দের বন্দী-র ময়ূরবাহন, আর ধুতি-চাদর জড়ানো উদয়ন পণ্ডিতকে ভুলতে পারি না। শেষের দিককার ময়ূরাক্ষী (২০১৭) ছবিতে অভিনয় আমার খুব ভাল লেগেছিল। ডিমেনশিয়াগ্রস্ত একাকী বৃদ্ধের ভূমিকায় অভিনয় করলেন তিনি। মায়ের পাশে বসে দেখেছিলাম ছবিটা। আমার মনে হয় আমার সব যাত্রার— বীণা সিনেমা ছেড়ে সিটি সেন্টার, সিঙ্গল স্ক্রিন থেকে মাল্টিপ্লেক্স, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে শিকাগো— সব যাত্রার সময়ই সৌমিত্রবাবু আমার সঙ্গে ছিলেন। আমার জীবনের অনেক কিছুই তাঁর চরিত্রাভিনয়ে ধরা পড়েছে। জানতে ইচ্ছে করে আজকের মাল্টিমিডিয়ার যুগের অল্পবয়সিদের এই রকম সঙ্গী কেউ আছেন কি না।

দীপেশ: জানি না। কিন্তু দেখো, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের দু’জনের সঙ্গেই ছিলেন ও আছেন, ভিন্ন ভাবে, আবার এক ভাবেও— আপন মানুষ হয়ে। আমরা কাউকে চলার পথে ব্যক্তিগত ভাবে চিনেছি, তাঁরা ধরাছোঁয়া, চেনাজানার মধ্যে আপন মানুষ; কেউ বা স্থান-কাল-ভাষার দূরত্ব পেরিয়ে আপন। কিন্তু আরও একটি বৃত্ত আছে আপন মানুষের— এঁরা তাঁরাই, যাঁরা আমাদের হয়ে-ওঠার মধ্যে আমাদের অজানতেই খুব গভীরে কোথাও বসে আমাদের ‘আমি’র রচনায় সাহায্য করেন। এঁরা কবি, অভিনেতা, শিল্পী, লেখক, গাইয়ে, এঁরা আমাদের নিজস্ব ইতিহাসের অন্তর্গত মানুষ। বাংলা কী ভাবে বলব, শরীরটাকে কী ভাবে উপস্থাপনা করব অন্যের কাছে, গান কী ভাবে গাইব, হাসিটা কেমন হবে, অন্তরঙ্গতার ভাষা ও চেহারা কেমন হবে— আমাদের অন্তর্জগতের অত্যন্ত গূঢ় রহস্যময় অঞ্চলের স্থপতি আর ভাস্কর এঁরাই। এঁরা যেন আমাদের সাংস্কৃতিক ‘জিন’, জেনেটিক কোডের মতো আমাদের মনের কোষের ভিতরে ঐতিহাসিক পরম্পরা রচনা করেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে থেকে যায় শিশির ভাদুড়ির স্মৃতি, ফেলুদার বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা ও চলাফেরার মধ্যে কোথাও কি থেকে যান না আর এক জন অমর পুরুষ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ও আমাদের সকলের ‘মানিকদা’? এই ভাবে হাজারো ইতিহাসের বই পড়ে যা হয় না, এঁরা তা-ই করেন— ইতিহাস চারিয়ে দেন আমাদের ভিতরে। সেই অর্থে এই মানুষেরাই আমাদের পরম্পরা। এঁদের নইলে আমরাই অন্য রকম হতাম।

ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো