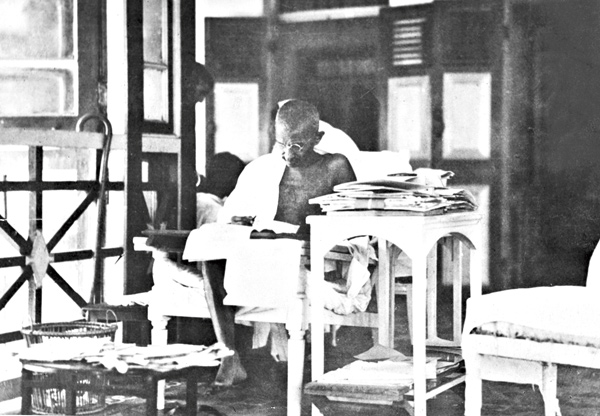

জাতির জনক যখন ৬৮ বছর আগে অসহিষ্ণু রাজনীতির শিকার হন, জওহরলালের ভাষায়, ভারতীয় জীবন থেকে দীপশিখা নিভে যায়। গাঁধীজির মুক্তি-আন্দোলনে অবদান, স্বাধীনোত্তর ভারতে তাঁর জাতি গঠনের ভাবনা, শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তুলতে তাঁর অহিংসা-বাণীর তাৎপর্য, এ সব আমরা অনেক বিশ্লেষণ করেছি। কিন্তু গাঁধী দর্শনের একটি দিক তুলনায় উপেক্ষিতই থেকে গিয়েছে: শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবনা। অথচ এই ভাবনা আজও প্রবল রকম প্রাসঙ্গিক। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা, এখন বহুমুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ায় ও পরিচালনায় আমূল পরিবর্তনের চিন্তা আসছে, শিক্ষার ব্যাপ্তির সঙ্গে সামাজিক ন্যায়বিচার ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার দাবি উঠেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতরে ও বাইরে নিত্যদিনের অস্থিরতা তো রয়েছেই। অপরাধমূলক কার্যকলাপ, অন্ধ প্রতিযোগিতা, অসহিষ্ণুতা, এ সব সামাজিক ব্যাধিও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এই প্রেক্ষিতে গাঁধীজির শিক্ষাচিন্তা হয়তো কিছু নতুন দিশা দেখাতে পারে।

ঔপনিবেশিক শিক্ষার পরিবর্ত হিসেবে গাঁধীজি মৌলিক শিক্ষার একটি রূপরেখা তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন। এর উদ্দেশ্য, সরকারি চাকুরে বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কেরানি প্রস্তুত না করে সার্বিক মানুষ তৈরি করা। গাঁধীজির এই মৌলিক শিক্ষা ‘নৈ তালিম’ বলে পরিচিত। এর রূপরেখা তৈরি হয়েছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দু’টি ধারা— স্বরাজ ও স্বদেশির অনুপ্রেরণায়। গাঁধীজির প্রথম সুপারিশ ছিল ৭ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা। স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতীয় রাষ্ট্রের দীর্ঘ ৬২ বছর লেগে গেল ‘রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট’ (২০০৯)-এর মাধ্যমে ৬ থেকে ১৪ বছরের দেশের শিশুদের শিক্ষার আঙিনায় প্রবেশাধিকারের মৌলিক অধিকার স্বীকৃতি দিতে। শুরু হল সর্বশিক্ষা অভিযান। কিন্তু আমাদের দেশের অন্যান্য অনেক পরিকল্পনার মতোই এই প্রকল্পের ক্ষেত্রেও ভাবনা ও রূপায়ণের মধ্যে এখনও বিস্তর ফারাক রয়ে গিয়েছে।

গাঁধীজি চেয়েছিলেন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে। আক্ষেপের সঙ্গে ‘ইয়ং ইন্ডিয়া’-য় লিখেছিলেন (১ সেপ্টেম্বর, ১৯২১), বিদেশি শিক্ষা আমাদের শিশুদের নিজেদের দেশেই বিদেশি হিসেবে তৈরি করেছে। উপলব্ধি করেছিলেন, ইংরেজি শিক্ষার ফলে তাঁর দেশের ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মতো করে চিন্তা করতে শিখছে না, এবং তারা যে জ্ঞান লাভ করছে, সেটা সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না। এর বদলে মাতৃভাষায় শিক্ষা দান করলে শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিধর্মিতা তৈরি হবে, জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ বাড়বে, তারা নৈতিকতার প্রতি আকৃষ্ট হবে। জাতীয় স্তরে একটি বৃহৎ অনুবাদ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন তিনি, যাতে মাতৃভাষায় শিক্ষিত ভারতীয়রা অন্য ভাষার সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তির শ্রেষ্ঠ অবদানগুলির সঙ্গে সহজে পরিচিত হতে পারে। স্কুলে ইংরেজিকে দ্বিতীয় ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে পড়ানোর উপদেশ দেন। চাইতেন, ছাত্রছাত্রীরা পড়ুক অঙ্ক, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, শরীরচর্চা, অঙ্কন, সংগীত ও সমাজবিজ্ঞান, যার মধ্যেই মিশ্রিত থাকবে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান। যে পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থীরা আসছে, তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের উপরেও তিনি জোর দেন। মজার কথা, আধুনিক শিক্ষাবিশেষজ্ঞরাও আজ নতুন করে এই সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন।

গাঁধীজি চাইতেন, শিক্ষার মূল স্রোতের সঙ্গে কারিগরি বা বুনিয়াদি বিদ্যাকে যুক্ত করতে। এই সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে তিনি ভারতের চিরাচরিত শিক্ষাব্যবস্থার সামাজিক ভিতকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানান। কী ভাবে? সনাতন প্রথা অনুযায়ী, ভারতীয় সমাজে শিক্ষা প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল উচ্চবর্গীয়দের মধ্যে। যে সমস্ত নিম্নবর্গীয় মানুষ মূল অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতেন, যেমন সুতো কাটা, বয়ন করা, চর্মশিল্প, কুমোরশিল্প, ধাতুশিল্প, বই বাঁধাইয়ের মতো কাজে, তাঁরা ছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। কারিগরি শিক্ষাকে পঠন-পাঠনের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়ে গাঁধীজি স্পষ্টাস্পষ্টি এই বর্ণভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আঘাত হানলেন। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে আরও একটা কাজ করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার্থীর ভাবনাচিন্তা ও দেহচর্চার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন।

মৌলিক মূল্যবোধ প্রসারের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিিন। ‘নৈ তালিম’-এর প্রস্তাবনায় কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষার কোনও স্থান ছিল না। গাঁধীজি ধর্ম ও নৈতিকতার মধ্যে তফাত করতেন। এও বিশ্বাস করতেন যে, মৌলিক নৈতিকতার ক্ষেত্রে সমস্ত ধর্মের মধ্যে একটা সমন্বয় আছে। আজকে এই বক্তব্যের খুবই বড় প্রাসঙ্গিকতা আমরা টের পাচ্ছি— যখন সামাজিক ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কথা বার বার উঠে আসছে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এক বিশেষ দৃষ্টিকোণে দেশের ইতিহাস পুনর্লিখনের চেষ্টা চলছে, কিংবা কিছু রাষ্ট্রীয় ভাষা যেমন উর্দু ও সংস্কৃতকে কোনও বিশেষ ধর্মের ভাষা হিসেবে পেশ করা হচ্ছে। ভারতের সংস্কৃতির মূল ভিত সহনশীলতা ও বহুমাত্রিকতা। এই ঐতিহ্যের উপর আক্রমণ যাতে না আসে, তার জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা অত্যন্ত জরুরি।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ‘জাতীয় প্রতিষ্ঠান’ হিসেবে কাজ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন গাঁধীজি। এদের মাধ্যমে চরকা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মৌলিক নীতিবোধ, ভারতের সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা, অহিংসা ও অস্পৃশ্যতা-বিরোধী বার্তা দিতে চেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে চেয়েছিলেন, শিক্ষায়তনগুলি রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল না থেকে স্বয়ম্ভর হোক। তিনি মনে করতেন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাদানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। আজকে যখন গোটা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বায়ত্তশাসনের অভাব নিয়ে ক্রমাগত প্রশ্ন উঠছে, তখন গাঁধীজির এই বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, বেশি পাঠ্যপুস্তক-নির্ভর না হতে। কেননা, ছাপা অক্ষরের থেকে শিক্ষকদের ‘living word’ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হওয়ার কথা। ‘Virtual’ শ্রেণিকক্ষের দিকে তাকিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কমানোর যে উদ্যোগ আজ, তার প্রেক্ষিতে গাঁধীজির এই সাবধানবাণী প্রাসঙ্গিক।

মহাত্মা ভেবেছিলেন স্বাধীন ভারতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় শিক্ষাদান প্রথা প্রবর্তনে ব্রতী হবে। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করা হবে ভারতীয় পদ্ধতিতে, পশ্চিমি পদ্ধতিতে নয়। গাঁধীজির এই ভাবনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এখন দেশের শিক্ষা, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার সংস্কার ক্রমাগত বিদেশি ভাবধারায় প্রভাবিত হচ্ছে। যেমন, সেমেস্টার বা ক্রেডিট ট্রান্সফার নীতির প্রবর্তন। দু’টি ব্যবস্থা হয়তো অনেকাংশেই প্রচলিত পঠন-পাঠন ব্যবস্থার চেয়ে উন্নত। কিন্তু যদি উপযুক্ত পরিকাঠামো ছাড়া এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তা হলে ফল হতে পারে বিপজ্জনক। লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথও ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধে বিদেশি শিক্ষা ব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণের বিরোধিতা করেন।

গাঁধীজি আশা করতেন, ‘জাতীয় শিক্ষা: স্বাধীন মানসিকতা তৈরি করবে। কিন্তু তিনি একই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেন, এই স্বাধীন সত্তা নিয়মানুবর্তিতা-বিরোধী হতে পারে না। ১৯২৬-এ ‘ইয়ং ইন্ডিয়া’-র পৃষ্ঠায় স্বাধীনতার সঙ্গে শৃঙ্খলাবোধ ও নম্রতার অপরিহার্য সম্পর্কের উপর জোর দেন তিনি। শৃঙ্খলার প্রসঙ্গে আর একটি কথা। ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে গাঁধীজির বার্তা কী ছিল? তিনি মনে করতেন, রাজনীতিতে ছাত্রদের কৌতূহল থাকা উচিত। ওঁর নেতৃত্বেই তো ছাত্রসমাজ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শামিল হয়। কিন্তু ১৮ জানুয়ারি ১৯৪৮-এর ‘হরিজন’ পত্রিকায় শিক্ষায়তনের মধ্যে ছাত্র-রাজনীতি ও পার্টি বা দলীয় রাজনীতির মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্যও করেছিলেন গাঁধী। বলেছিলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-রাজনীতিতে কে কংগ্রেস, কে কমিউনিস্ট বা সোশ্যালিস্ট না দেখে, ছাত্রদের স্বার্থভিত্তিক রাজনীতি সংগঠিত হওয়া উচিত। যত দিন এক জন ছাত্র বা ছাত্রী শিক্ষায়তনে থাকবে, তত দিন তার মূল কাজ হবে জ্ঞান লাভ করা, যে জ্ঞানের ভিত্তিতে সমাজ ও দেশের সেবা সম্ভব: বলেছিলেন তিনি। ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭-এ ‘হরিজন’ পত্রিকায় লেখেন, দলীয় রাজনীতিতে ছাত্রদের অংশগ্রহণ করা উচিত কেবল ছাত্রজীবন সমাপ্ত হলেই। নয়তো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেই তারা দলীয় রাজনীতিতে যোগ দিক, যে রকম ঘটেছিল আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলনের সময়।

আজকের ছাত্রসমাজের এক বৃহৎ অংশের কাছে গাঁধীজির এই অভিমত নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু বুঝতে হবে, গাঁধীজি তাঁর ছাত্র-রাজনীতি বিষয়ে এই সব ভেবেছিলেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে সাধারণতন্ত্রের স্বার্থে হয়তো শিক্ষায়তনে ছাত্র-রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা হয়তো তিনি নিজেই পরিবর্তন বা পরিমার্জনা করতেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যদি সাধারণ নির্বাচনে ভোট দানের অধিকার থাকে, তা হলে ক্যাম্পাসে তাদের রাজনৈতিক মতপ্রকাশের অধিকারও নিশ্চয়ই থাকা উচিত। কিন্তু এই গণতান্ত্রিক অধিকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রয়োগ করতে হবে, যাতে অন্যের মানবিক অধিকারের উপর আঘাত না আসে, তা দেখতে হবে। আজকের জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার যুগে ছাত্রছাত্রীদের এটাও বুঝতে হবে যে, তাদের আন্দোলন যাতে এমন ভাবে পরিচালিত না হয়, যার ফলে তাদের প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যুগে শিল্পের সঙ্গে উচ্চশিক্ষার সংযোগ নিশ্চয়ই চাই। ডিগ্রি লাভের পর শিক্ষার্থীদের চাকরি লাভের পথ যাতে সহজ হয়, তা-ও নিশ্চিত করা জরুরি। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে, উচ্চশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক সম্পদ সৃষ্টির জোগান দেওয়া? না। উচ্চশিক্ষার আদর্শ সমাজসচেতন নাগরিক তৈরি, যারা জাতি গঠনের বিভিন্ন প্রকল্প ও প্রয়োগের যথাযথ প্রশ্ন তুলতে পারে। গাঁধীজি শিক্ষার এই অভিমুখের কথাই ভেবেছিলেন।

তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আধুনিকতাকে স্বাগত জানাতে ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করা অপ্রয়োজনীয়। উনি চাইতেন, আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের একটা মিলনক্ষেত্র, যাকে আধুনিক বিশ্লেষকরা বলেছেন traditional modernity। আজকে বিশ্বায়নের যুগে একটা দেশ বা একটা সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য দেশ বা অন্য সংস্কৃতির আদান-প্রদান অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবী একটা ছোট্ট গ্রামে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু ১ জুন ১৯২১-এ ‘ইয়ং ইন্ডিয়া’-য় গাঁধীজি সতর্ক করেন, যাতে উন্নত দেশের সঙ্গে আদান-প্রদানের ফলে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের পায়ের তলার মাটি সরে না যায়।

নিশ্চয়ই কূপমণ্ডূক হয়ে থাকব না আমরা। প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করে বিদেশি শিক্ষায়তনদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করব এমন ভাবে, যাতে দুই পক্ষই লাভবান হয়। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা ও গবেষণাভিত্তিক প্রতিযোগিতাতেও সংশয় থাকার কারণ নেই, যতক্ষণ এই প্রতিযোগিতা হবে সমতার ভিত্তিতে। আমাদের দেশের মাটিতে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক নিয়ম ও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আর এক নিয়ম, এমন হলে আমরা নয়া সাম্রাজ্যবাদের শিকার হব। স্বাধীন রাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্যে, কিন্তু স্বাধীন ভাবে পরিচালনার মাধ্যমে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি বিদেশি অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দেশীয় প্রেক্ষিতে কাজে লাগিয়ে এমন ছাত্রসমাজ তৈরি করতে পারে, যারা কেবল নিজেদের বিষয়ে দক্ষ না হয়ে সমাজসচেতন নাগরিক হবে, তা হলেই গাঁধীজির শিক্ষাদর্শের প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব।

আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় যুক্ত, অনেক সময়ই ক্যাম্পাসে বা ক্যাম্পাসের বাইরের ঘটনায় হতাশ হয়ে পড়ি। প্রশাসন থেকে দায়মুক্ত হবার ইচ্ছা প্রকট হয়। কিন্তু আবার ভাবি, আইনি ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেও যদি প্রগতিশীল, জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক ও সহিষ্ণুতার মূল্যবোধে আশ্রিত শিক্ষিত সমাজ গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারি, তা হলে হয়তো-বা নিজেদের সামাজিক দায়বদ্ধতা কিছুটা পালন করতে পারব, বিশেষ করে যখন আমাদের দেশবাসীর মাত্র ২১ শতাংশ উচ্চশিক্ষার আঙিনায় প্রবেশলাভে সক্ষম। শিক্ষায়তনের প্রশাসক হিসেবে অনেক ক্ষেত্রেই তা করতে গিয়ে আটকে যাই, অস্বস্তিতে ভুগি। তখন নতুন করে মানসিক শক্তি পাই গাঁধীজির পরামর্শ স্মরণ করে যে, নিজেদের উপরে আস্থা হারানো উচিত নয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। মতামত ব্যক্তিগত