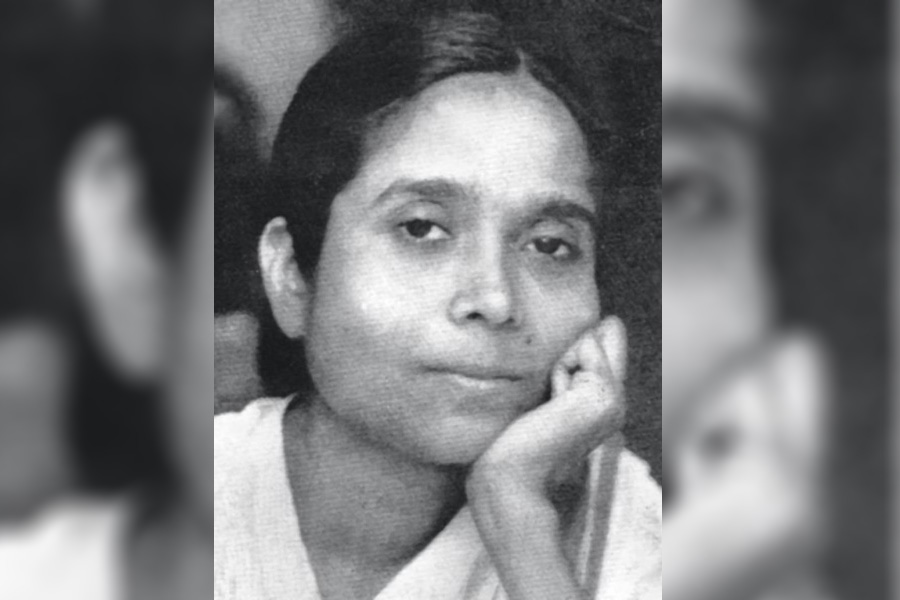

১৯৪৬-৪৭ সাল, বাংলার ইতিহাসে এক উথালপাথাল সময়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর দেশভাগের ঠিক আগে-পরে সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে এক দীর্ঘ অস্থিরতা চলেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ধারার বাইরেও চলেছে বিভিন্ন লড়াই— হাজং বিদ্রোহ থেকে তেভাগা আন্দোলন। তারই সঙ্গে মহাযুদ্ধের সময়ে শহরাঞ্চলে কয়েক কোটি মানুষের আশ্রয় খোঁজার লড়াই চলেছে। বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে এই কালপর্ব বিশেষ আলোচিত নয়। মূলস্রোতের গল্প-উপন্যাস, এমনকি কবিতাতেও এই ক্রান্তিকালের পরিচয় কম। অথচ, ঠিক সেই সময়ের মধ্যে বসে, মাত্র ছাব্বিশ বছরের একটি মেয়ে নিজের সমকালকে লিখছিলেন। সাবিত্রী রায়ের (ছবিতে) প্রথম উপন্যাস সৃজন (১৯৪৭) প্রকাশিত হয় তাঁর আটাশ বছর বয়সে।

বালিকা বয়স থেকে পিসিমার কাছে আশ্রমে প্রতিপালিত হয়েছিলেন সাবিত্রী, যা তাঁর মনে আদর্শবোধ আর আত্মসংযমের একটা ধরন হয়তো তৈরি করেছিল। এটা পরে বামপন্থী আদর্শের প্রতি তাঁর বিশ্বাসে জায়গা পায়। ব্যক্তিগত জীবনেও পার্টিকর্মীকে বিবাহের মধ্যে দিয়ে আদর্শমূলক আন্দোলনকে অনেক কাছ থেকে দেখার সুযোগ ঘটেছিল তাঁর। দেখেছিলেন আরও অনেক কিছুই। সাবিত্রীর উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য বোধ হয় তাঁর চোখে-দেখা ব্যক্তিচরিত্রগুলোর সমকালীন সামাজিক-ঐতিহাসিক ঘটনাবলির অংশ হয়ে যাওয়া। সৃজন, ত্রিস্রোতা, স্বরলিপি, পাকা ধানের গান— কমবেশি ষোলো বছরের লেখকজীবনে রচিত আটটি বড় উপন্যাসেরই মূল চরিত্র ছিল তাঁর সমসময়। বিরাট ক্যানভাস, অসংখ্য চরিত্র। দেশভাগের আগে-পরে লক্ষ লক্ষ পরিবারের পা রাখার জমি খোঁজার সামাজিক বিবরণ, তারই সঙ্গে মিশে যাচ্ছে বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর কালের বৃহত্তর বাংলার বিপুল পরিবর্তন। তেভাগার মতো রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত ব্যক্তিদের মুখ, শহরের কালোবাজারি, গুন্ডামির পাশাপাশি বাস্তুনির্মাণে মরিয়া মানুষদের নিত্যদিনের লড়াই। মেথর আন্দোলন থেকে ট্রাম পোড়ানোর বিক্ষোভ, জীবিকার খোঁজ। গায়ে গায়ে থাকা বিচিত্র শ্রেণিবিন্যাস। সেই আন্দোলন, অথবা টিকে থাকা, ধরা থাকছে নানা মুখের পটে।

সাবিত্রীর উপন্যাসে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সর্বদাই বিবৃত হচ্ছে ক্ষমতার বয়ানের বিপরীত বিন্দু থেকে। ‘নীচে থাকা’ লোকেদের বিন্দু থেকে। উপন্যাসের বুনটে সেই প্রত্যক্ষ দেখাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার এক তথ্যপত্রও যেন তৈরি করছিলেন তিনি। তিনশো-সাড়ে তিনশো পাতার উপন্যাস পড়ার সময়ে মনে হতে পারে, যেন বড় বেশি অনুপুঙ্খ তাঁর বিবরণ, বড় বেশি চরিত্রে সমাকীর্ণ তাঁর প্রেক্ষাপট। কিন্তু যখন কোনও অনুসন্ধানী পাঠক সেই জটিল, ঘটনাময় সময়ে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের কথা খুঁজে দেখতে চান, বিশেষত দেশভাগের আগে-পরে নতুন ভুঁইয়ে এসে পড়া সংসারগুলির কথা, তখন সাবিত্রীর উপন্যাসের ওই বিশাল বিস্তারই প্রায় সিংহাবলোকনে দেখা মানচিত্রের মতো কাজ করে। কাছে গিয়ে দেখা কিছুটা সম্ভব হয়।

এমন ভাবে নিজের কালকে সমস্ত খুঁটিনাটিসুদ্ধ লিখে রাখা কিছুটা যেন মনে পড়িয়ে দেয় আমেরিকান সাহিত্যের ইতিহাসে কালো লেখকদের। যে ভাবে নিজেদের দেখাকে অনুপুঙ্খে লিখে রেখেছিলেন অ্যালিস ওয়াকার, জ়োরা নিয়েল হার্সটনের মতো লেখকরা। তাঁদেরও কাজ চাপা পড়েছিল মূলস্রোতের নীচে, যত দিন না আত্মপরিচয়ের সন্ধানে কেউ সে সব খুঁজে বার করেন। এই খুঁজে পাওয়ার কথাটি সাবিত্রী রায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সত্য।

ওই সময়ে বাংলা সাহিত্যে পুরুষ লেখকদের রচিত কাহিনিমালায় আমরা দেখি, এক দিকে মূলত সমাজের বহিরঙ্গের বর্ণনা, অন্য দিকে মধ্যবিত্ত সমাজে মেয়েদের পরিবর্তিত অবস্থান নিয়ে পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টির বয়ান। শারীরিক শুচিতা ও তজ্জনিত সমস্যার আখ্যান। এখানেই একশো বছর আগে জন্মানো এই লেখককে নিয়ে আমাদের দ্বিতীয় বিস্ময়। নারীচেতনাবাদকে অত দিন আগে সাবিত্রী দেখছেন এবং লিখছেন এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে, যেখানে দ্বন্দ্বের মূল জায়গাটা নারী-পুরুষ নয়, তার চেয়ে অনেক গভীর ও জটিল।

ব্যক্তিগত জীবনে সাবিত্রী দেখেছিলেন মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষদের মধ্যে ব্যক্তিজীবনেও ক্ষমতাবানের দ্বিচারিতা, অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাহীনদের স্বাভাবিক উদ্যোগ, সম্মেলকতা, বাইরের তাণ্ডবের শিকার হওয়া মানুষদের অন্তর্জীবন। তাঁর লেখার পাতার পর পাতায় ছবি ফুটেছে সংসারের ক্ষমতাকাঠামো। সেখানেও শাসক আর শাসিতের সম্পর্কটা ঠিক নারী-পুরুষ ভিত্তিক নয়, যেমনটা কিনা পরবর্তী কালেরও বহু নারীবাদী চর্চায় বার বার উপস্থাপিত হয়েছে। ত্রিস্রোতা, স্বরলিপি, মালশ্রী-সহ সমস্ত রচনায় বরং অন্য একটি ধাঁচ দেখা যায়। দীর্ঘ কাল ধনতন্ত্রের অত্যাচারী পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে বাস করতে অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো ক্ষমতাকেন্দ্রের সঙ্গে আপস করে ‘কম ঝামেলায়’ টিকে থাকার জন্য বাইরে ঘোষিত আদর্শের প্রায় বিপরীত জায়গা নেয়। এক জায়গায় যে শাসিত বা দুর্বল, অন্য পরিসরে সে-ই আবার শাসকের আসন নিতে আগ্রহী। এমনকি শাসিতরা নিজেরাও সেই পরিবর্তিত ক্ষমতাকাঠামোকেই স্বাভাবিক বলে মানেন। বামপন্থী আদর্শবাদী পুরুষ নিজের বাড়ির কাছাকাছি এসে এত দিনের ‘কমরেড’কে ঘোমটা টেনে পাল্কিতে উঠে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে নামার নির্দেশ দেন। অন্য বামপন্থী মহিলাদেরও দেখা যায় নিজেদের শিক্ষা বা শহুরে পরিচয়কে ক্ষমতা হিসাবে ব্যবহার করে সেই সব ‘দুর্বলজন’কে তাচ্ছিল্য করতে, যাদের উদ্ধারের জন্য তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শারীরিক পরিচয়ে নয়, নানা ভাবে প্রতিটি সামাজিক ভাঁজের মধ্যে ক্ষমতাকেন্দ্র থাকে। কোন সময়ে কোন ক্ষমতা কাঠামো গঠন করে, তা সাবিত্রীর দৃষ্টির সামনে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

অর্থাৎ, পোকার দৃষ্টিবিন্দুর যে কথা একটু আগে বলা হচ্ছিল উপন্যাসের চিত্রণবিন্দুর পরিচয়ে, সেই দৃষ্টিবিন্দুকেই আমরা দেখি সাবিত্রীর নারী-পুরুষ ক্ষমতা-সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও। শারীরিক ভাবে নারী বা পুরুষ হওয়াই ক্ষমতা-সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। মনে হয়, সাবিত্রীর সময়ে যদি এতখানি তীব্র হত পরিবেশ ধ্বংসের সঙ্কট, তাকেও পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ফল বলে অভ্রান্ত দেখতে পেতেন তিনি। দ্বন্দ্ব বাহ্যিক পরিচয়ে নয়, ক্ষমতাতান্ত্রিকতার সংস্কৃতিতে। তাই তাঁর উপন্যাসে শাসিত, লাঞ্ছিত, মাথা নিচু করে সহ্য করা পুরুষ যেমন অনেক, পিতৃতান্ত্রিক নারীও কম নয়। ফাঁপা মূল্যবোধের দ্বিচারিতা সাবিত্রী প্রত্যক্ষ দেখেছিলেন।

কী ভাবে তৈরি হচ্ছিল সেই কথন? তাঁর কন্যা স্মৃতিকথায় বলছেন, “সংসারের অফুরন্ত কাজের মধ্যে মাকে দেখতাম হঠাৎ এসে খাতা খুলে একটা লাইন বা দু’একটা শব্দ লিখে আবার রান্নাঘরে ফিরে গেলেন।” (আমার চোখে মা: অন্তঃসলিলার নায়িকা)। পিতৃতন্ত্রের সঙ্কীর্ণতা ও আঘাত সহ্য করে, তিলে তিলে শক্তি সঞ্চয় করছিলেন এই পূর্বমাতৃকা। নিঃশব্দ জেদে নিজের সেই বেঁচে থাকার বিবরণ লেখার পর লেখায় তিনি খোদাই করে রেখেছেন।

ঠিক যেমন করে খোদাই করেছেন নীরবতাকে। যখন তাঁর কলম প্রয়োগের শীর্ষবিন্দুতে, তাঁর হাতে আসছে একটু অবসর— জীবনের শেষ ষোলো বছর কিছুই আর লিখলেন না। কারণ একটা বই করতে দু’হাজার টাকা লাগবে জানিয়েছিলেন প্রকাশক। আর নিজ সময়ে প্রশংসিত লেখক সাবিত্রী রায়ের টাকা ছিল না। নিজের জন্য প্রার্থনা না করাই তিনি স্থির করেছিলেন। ওই নৈঃশব্দ্যই তাঁর প্রত্যাখ্যান।

প্রত্যাখ্যানকে ক্ষমতা সহজে ভোলে না। তাই কি সাবিত্রী রায় আজও এক প্রায়-বিস্মৃত নাম? শোনা গেল প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর গ্রন্থাবলি। যদি একটু সাড়া জাগে পাঠককুলে।

না, জন্মদিন উপলক্ষে নয় এ লেখা। এপ্রিল মাসের সাতাশে সাবিত্রী রায়ের জন্মদিন ছিল। শতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়ে গেলে কি নবজন্ম অবধারিত হয়, রূপকথার ইগলের মতো?

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)