জয় গোস্বামীর প্রতিবাদের কবিতা পড়তে পড়তে আবারও মনে হল, কবিতার ধরন মূলত দু’টি, প্রেমের ও প্রতিবাদের। আবার কখনও প্রতিবাদ প্রেমের গায়ে জড়িয়ে থাকে। কখনও বা প্রেম প্রতিবাদের। রবি ঠাকুরের পূজা ও প্রেমের গানের মতো।

এক জন মানুষ জীবন জুড়ে তার প্রতি ঘটে যাওয়া বা তার চার দিকে ঘটে যাওয়া নানা রকম অপমান-অনাচারের মোকাবিলা করতে করতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যান। এক জন কবিও তাই। তবে কবি বা লেখকের ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই এই মোকাবিলা করার প্রধান অস্ত্র তাঁদের লেখা। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বা মিছিলে হাঁটেন, স্লোগানে গলা মেলান, মিটিংয়ে সরব হন, কেউ প্রতিবাদী প্রবন্ধ লেখেন, আবার কেউ কেউ ইদানীং নানা চ্যানেলের বিভিন্ন প্যানেলে প্রতিবাদে গলা ফাটান।

জয়কে কখনও কখনও মিটিংয়ে, মিছিলে দেখা গেলেও, তাঁর প্রতিবাদের হাতিয়ার মূলত কবিতাই। জয় এই বইটির ভূমিকায় জানাচ্ছেন যে, ১৯৬৭ সালে, যখন তাঁর তেরো বছর বয়স— সকাল সকাল বেতের ঝুড়ি নিয়ে ফুল তোলেন, চিনি-সন্দেশ কেনেন, তার পর মন্দিরে গিয়ে পূজারির কাছে ফুলের ঝুড়ি ও চিনি-সন্দেশ এগিয়ে দেন— তখন, “একদিন সকাল সাতটা নাগাদ মন্দিরে ঢুকে দেখি, ভিড়। ভিড়ের ভেতর থেকে ভেসে আসছে ধমকের গর্জন। উঁকি দিলাম। একটা লোক। রোগা চেহারা। লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরা, বসে আছেন— তাকে মারছে একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি। কিল, চড়, ঘুষি, থাপ্পড়। যে মার খাচ্ছে তার ঠোঁটের পাশে রক্ত। চোখ ফুলে গেছে।... কে মারছে? ওই মন্দিরের মালিক। আর তাকে ঘিরে দাঁড়ানো যে লোকজনের ইন্ধনে ওই মালিকের মারের দাপট ক্রমশ বাড়ছে তাদের চিনি না। তবে প্রধান উত্সাহদাতাকে চিনি। তিনি কে? তিনি ওই মন্দিরের পুরোহিত, যাঁর হাতে আমি রোজ ফুলের ঝুড়ি ও চিনি-সন্দেশ এগিয়ে দিই।”

এই অত্যাচারের কারণ কী? মন্দির-মালিকের স্ত্রীর গহনা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই চোর সন্দেহে ওই মন্দিরের এক জন রাজমিস্ত্রীকে পাকড়াও ও প্রহার। “পুজো না দিয়েই বাড়ি ফিরে এলাম। পরদিন থেকে আর যাইনি মন্দিরে।... এই প্রথম মনে হল, ওই তেরো বছর বয়সেই, আমার সামনে কোনো অন্যায় ঘটে গেলেও তার প্রতিবাদ করার শক্তি আমার নেই। এই উপলব্ধি সারা জীবন আমাকে অনুসরণ করে এসেছে।... জীবনের মধ্য দিয়ে যে প্রতিবাদ জানাতে আমি অক্ষম— লেখায় তা না জানিয়ে থাকব কী করে?”

উদ্ধৃতিটি খানিক বড় হয়ে গেল। কিন্তু আমি-পাঠক নাচার। কেননা আমি জয়ের প্রতিবাদের শিকড়-সন্ধানী। যদিও এই উদ্ধৃতিকে সামনে রেখে জয়ের কাছে আমার বিনীত প্রশ্ন, এক জন লেখকের জীবনের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ ও লেখার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ, এই দুইয়ে পার্থক্য কতটুকু?

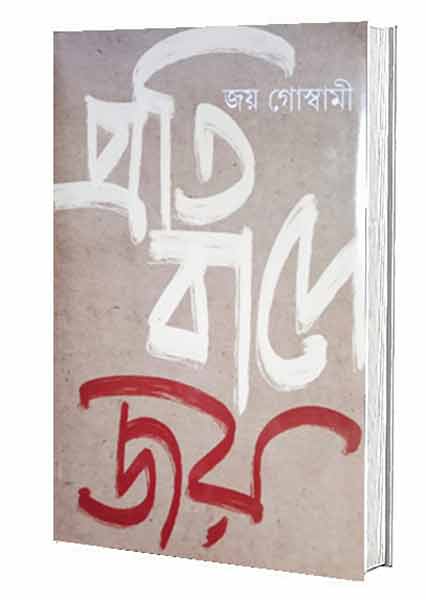

প্রতিবাদে জয়

সম্পা: অভিরূপ মুখোপাধ্যায়

৮০০.০০

সিগনেট প্রেস

জয়ের প্রতিবাদ মূলত অনুচ্চ স্বরের। গত পঞ্চাশ বছর ধরে তাঁর কবিতা প্রকাশের পর যে যে কারণে সম্প্রতি কবিতা প্রকাশে বিরত রয়েছেন, এও এক ধরনের প্রতিবাদ নয় কি? নিজের বিরুদ্ধে নিজের প্রতিবাদ? জয় নিজেই লিখেছেন, “কবি একপ্রকার আগুনের নাম।” এই আগুন কখনও কখনও কবিকেও পোড়ায়। পোড়ায় অপমানের আগুনে। এই অপমান কখনও কখনও সর্বজনীন, আবার কখনও বা ব্যক্তিগত। কিন্তু জয়ের মতো কবিদের কখনওই বলতে বা লিখতে হয় না, ‘এই দেখুন আমি একটি প্রতিবাদের কবিতা লিখলাম’। প্রতিবাদ অভ্র-আবির হেন মিশে থাকে কবিতায়। আর এই মিশে থাকা প্রতিবাদ চিহ্নিত করার দায় পাঠকের। পাঠক তা চিহ্নিত করেন ও এক প্রকার আবিষ্কারের আনন্দ পান। এই গ্রন্থের প্রায় সমস্ত কবিতাই আমি-পাঠক পড়েছি। বার বার পড়েছি। পড়েছি কোনও রকম ‘লেবেল’ ছাড়াই। আর এখন পড়ছি অভিরূপ মুখোপাধ্যায়ের সুসম্পাদনায়। পড়ছি যখন লেখাগুলি একটি খাঁচায় বন্দি। প্রতিবাদের খাঁচায়। এই খাঁচা হয়তো— হয়তো কেন, নিশ্চিত ভাবেই— বইটির বাণিজ্যিক সাফল্য এনে দেয়, কিন্তু পাঠকের স্বাধীন চিন্তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পাঠকের আকাশ সীমাবদ্ধ হয়ে আসে।

এ বার বইটির কাছে যাই, কবির একটি ছোট ভূমিকার পরেই সম্পাদকের নিবেদন, সুচিন্তিত একটি সম্পাদকীয়। পড়লে বোঝা যায় যে, তিনি খুব যত্ন ও পরিশ্রমের সঙ্গে লক্ষ করে গেছেন জয়ের জীবন ও কবিতা, কবিতার বাঁকবদল, কবিতার পথঘাট, আকাশ-বাতাস এবং অবশ্যই কবিতার রাজনীতি ও বক্রবাচন। অভিরূপও জানেন, “ক্ষমতাই শাসকের জন্মবীজ। তা সে যত সামান্যই হোক, যত অল্প সময়ের জন্যই হোক।” তিনি লিখেছেন, “ক্ষমতার নিপীড়নযন্ত্রের নীচে পিষ্ট হওয়া যাদের একমাত্র নিয়তি, সমাজের প্রান্তসীমা থেকে উপরিতল পর্যন্ত নিরন্তর অপমান যাদের বিধাতাস্বরূপ— সেইসব মানুষের কথাও বারংবার ফিরে এসেছে তাঁর লেখায়।” ঠিকই। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন তোলেন, “বলি ও গোঁসাই, এই যন্ত্রণাস্বর ও প্রতিবাদের ভাষা স্থান, কাল, শাসকভেদে কঠিন, কঠিনতর বা মিহি ও মোলায়েম কেন? কেন কোথাও কোথাও আপনার প্রতিবাদ রটনানির্ভর? কবি তো সত্যদ্রষ্টা!”

এই প্রশ্নগুলি উঠতে পারে প্রধানত বইটির দ্বিতীয় পর্বের কবিতাগুলি সম্পর্কে। কেননা এই পর্বের লেখা অনেক বেশি সরাসরি, অনেক বেশি স্পষ্ট। জয়ের এই কবিতাগুলি সময়ের দায় বহন করছে। তবে লেখাগুলি যে বহুমাত্রায় রাজনৈতিক, তা হয়তো বলা যাবে না। শুধু প্রতিবাদ জানানোর জন্য এই লেখাগুলি লিখতে হয়েছে তাঁকে। এই পর্বে তিনি স্মরণ ও অনুসরণ করেছেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতোই এক/দুই ফর্মার কাব্যপুস্তিকার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর স্পষ্ট প্রতিবাদ ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁর পাঠকদের মননে। নভেম্বর ২০২২, ‘মান্দাস’ থেকে প্রকাশিত হয় কাব্যপুস্তিকা ঘাতক। এই পুস্তিকার ভূমিকায় জয় উল্লেখ করেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। “বন্দিমুক্তি আন্দোলনের সময় একটার পর একটা কবিতা লিখে এই পত্রিকায় ওই পত্রিকায় নিজে থেকেই পাঠিয়েছি। কোনটা কবিতা হল আর কোনটা হল না— এটা দেখার সময় তখন ছিল না, বিষয়টাই ছিল প্রধান। ফলে ‘বহু কাব্যগুণহীন জার্নালিজম’ হয়েছে।”

এ বার ফিরি প্রথম পর্বে। এই পর্বে স্থান পেয়েছে সেই সব কবিতাই, যাদের শরীরে অপমান ও অত্যাচারের দুঃসহ সব মুহূর্ত। দাসত্ব-শৃঙ্খল ছেঁড়ার স্বপ্ন, আবহমানের ক্ষমতার বিরুদ্ধে নিশ্চুপ জেহাদ। পাশাপাশি শাসকের হুঙ্কার— “কহেন সখাসচিব গুরুভাই/ খতম করো, খতমে দোষ নাই।”

এই পর্বের বেশির ভাগ লেখাতেই সময় পেরিয়ে সময়ান্তরে যাওয়ার চিহ্ন। এই পর্ব অনেকটাই ব্যক্তিগত। ব্যক্তি জয়ের অপমান, যন্ত্রণার, মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার এবং আবার উঠে দাঁড়ানোর কথা বলে। তাঁর চার পাশে ঘটে যাওয়া দুঃশাসনের কথা বলে। পাঠক, এই সমস্ত লেখায় আপনি হয়তো নিজেকেও খুঁজে পেতে পারেন। “শান্তি, শান্তি/ ঠান্ডা ভ্যাবলা শান্তি/ শান্তি, শান্তি/ শান্তির আলুভাতে/ একমাত্তর খাদ্য/ শান্তি, শান্তি/ শান্তির মরা লিঙ্গ/ চুষতে আমরা বাধ্য...” এই পর্ব সম্পর্কে আর দু’-একটি কথা যা না বললেই নয়। এক, এই পর্বেই লেখক আমাদের জাতীয়, আন্তর্জাতিক চিন্তাভাবনা, মহাকাশ এবং মহাকাব্যের হাত ধরেছেন। এবং দুই, এই পর্বেই তিনি ধারণ করেছেন এক বিস্তীর্ণ সময়প্রবাহকে। আর একটি বিষয়, দ্বিতীয় পর্বে জয়ের কবিতা যেমন প্রতিবাদের হাত ধরেছে, এই পর্বে প্রতিবাদ জয়ের কবিতার। যত দিন যাচ্ছে, জয়ের কবিতা অলঙ্কারহীন হয়ে পড়ছে। এ যেন রাবণ-অপহৃত সীতা। অপহরণের পথে পথে সে তার অলঙ্কার ফেলতে ফেলতে চলেছে। এই সব চিহ্ন ধরে ধরে এক দিন রামচন্দ্র (পাঠক) তার কাছে ঠিক পৌঁছে যাবেন।

বইটির শেষে ‘প্রাসঙ্গিক তথ্য’ শিরোনামে একটি অপূর্ব অধ্যায়। জয় গোস্বামীর নিবিড় পাঠক ছাড়া এই অধ্যায় রচনা অসম্ভব। এখানে রয়েছে এই গ্রন্থের একাধিক কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে নানা তথ্য। কোনও কোনও কবিতা সম্পর্কে জয়ের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ। সম্পাদককে লেখা চিঠিপত্র এবং নানা সাক্ষাত্কারের অংশ। এ এক অন্যতর পাঠ-সাহিত্য। যাঁরা জয়ের কবিতার পাঠক, তাঁরা শুধু এই সম্পদটুকুর জন্যই এই গ্রন্থের সম্পাদককে মনে রাখবেন।

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)