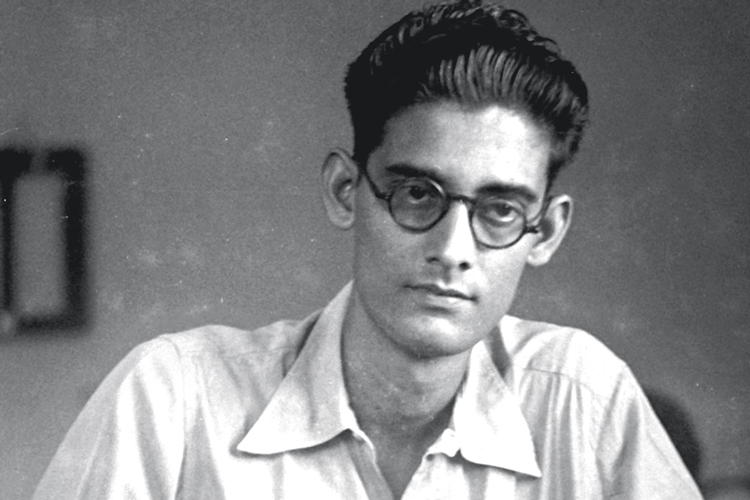

বেঁচে থাকলে এবং ক্রিকেট খেললে আজ তিনি স্টেডিয়ামভর্তি দর্শকের দিকে ব্যাট তুলে ধরতেন। গত কাল শতবর্ষে পা দিলেন। তাঁর উত্থান ছোটগল্পকার হিসেবে। তখন তাঁর অন্য দুই বন্ধুর মধ্যে সন্তোষকুমার ঘোষ— কবি, এবং কী আশ্চর্য! সুভাষ মুখোপাধ্যায়— গায়ক! কিন্তু, ‘দিনের শেষে’— তিনি হয়ে উঠলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৯)। আরব সাগরের তীরে রুপোলি পর্দার জগতে এক এবং অদ্বিতীয় হেমন্তকুমার। কিন্নরীকণ্ঠ লতা মঙ্গেশকর তাঁর ‘শ্রদ্ধাঞ্জলি’ নামক এক অ্যালবামে জানিয়ে দিলেন, ‘হেমন্তদার গান শুনলেই মনে হয় মন্দিরে বসে কোনও এক সাধু ভজন গাইছেন।’ আর মান্না দে? কী বলেছিলেন তিনি? যে কোনও অনুষ্ঠানে তিনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে গান গাইতে যাওয়ার আগে সম্বোধন করতেন ‘মিষ্টি সুরকার মিষ্টি গায়ক মিষ্টি মানুষ’ এই বলে। বলতেন, ‘‘হেমন্তবাবু মানুষ খুব বড়। অমন যাঁর গলা তিনি সব গান তো নিজেই গাইতে পারতেন। কী দরকার আমাদের সুযোগ দেওয়ার। আমাদের খেটে গাইতে হয়, উনি কথা বললেই গান হয়ে যায়।’’ ২০০৩ সালে ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে কলকাতায় এসেছিলেন গুলজ়ার। আড্ডায় এক তরুণ কবিকে বলেছিলেন, ‘‘বিমলদা মারা যাওয়ার পর আমরা যখন অনাথ, তখন হেমন্তদাই আমাদের জায়গা দিয়েছিলেন। ও রকম একটা লম্বা মানুষ ডান হাতের আঙুলে সিগারেট ধরিয়ে মার্সিডিজ় চালাতে চালাতে সে দিনের বম্বে ঘুরে বেড়াতেন। সকালবেলা ওঁর বাড়ি গিয়ে দেখি কলার দেওয়া কনুই অবধি হাতা গোটানো সাদা শার্ট, ধুতি পরে কোলের উপর হারমোনিয়ম নিয়ে গুনগুন করে গাইছেন, ‘দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি’। অভিভাবক আর দাদা বলতে যা বোঝায় তাই ছিলেন তিনি।’’ ১৯৩৭-এ তাঁর প্রথম রেকর্ড ‘কলম্বিয়া’ থেকে। ১৯৪০-এ ‘নিমাই সন্ন্যাস’ সিনেমায় গায়ক হিসেবে প্রথম কণ্ঠদান। ১৯৪৪-এ ‘কেন পান্থ এ চঞ্চলতা’ এবং ‘আমার আর হবে না দেরি’— এই দুই গান দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে পা রাখা। তার পর তাঁর সুদীর্ঘ ছায়া পড়ে থাকবে এই জগতে। পঙ্কজ মল্লিক যুগের অবসান ঘটেছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের হাত (পড়ুন কণ্ঠ) ধরেই। নিজেরই প্রযোজিত ‘অনিন্দিতা’ ছায়াছবিতে গাওয়া তাঁরই ‘দিনের শেষে ঘুমের দেশে’ আজ অবিস্মরণীয়।

সঙ্গীত-চিত্র

একবার তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীর গান শুনে সম্রাট আকবর আপ্লুত, শুধোলেন তানসেনকে: ‘এমন কী করে হয় যে তুমি যখন ঐ একই গান গাও তা তাঁর গায়কীর ধারেকাছে আসে না?’ তানসেন উত্তর দিলেন, ‘সম্রাট এখানে প্রশ্ন শিল্পকলার নয়, নিবেদনের... দেখুন গুরু সুযোগ পেয়েছেন ত্রিভুবনেশ্বরকে গান শোনানোর, শিষ্য সেখানে শুধু হিন্দুস্তানের অধীশ্বরকে গান শোনায়।’ দিলীপকুমার রায়ের এই সংগীত: নন্দনতত্ত্ব বনাম আধ্যাত্মিকতা (১৯৩৭-এ প্রকাশিত ইংরেজি রচনার ভাষান্তরিত গ্রন্থরূপ) প্রকাশিত হবে ২১ জুন বিশ্ব সঙ্গীত দিবস উপলক্ষে। ভারতীয় সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথ ও রামনিধি গুপ্ত বিষয়ক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জয়গোপাল গুপ্তের গ্রন্থাদিও প্রকাশ পাবে সে সন্ধ্যায়, সঙ্গে সিডি ‘টপ্পা’। সূত্রধরের এই আয়োজন ২১-২৩ জুন (৪-৭টা) রবীন্দ্রতীর্থ প্রদর্শশালায়। বিশেষ আকর্ষণ কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্তের চিত্র প্রদর্শনী ‘বাংলার সুর, সুরেলা বাঙালি’-র (সঙ্গে তারই একটি) উদ্বোধনে ও কথায়-গানে সুধীর চক্রবর্তী শ্রীকান্ত আচার্য। বাকি দু’দিন বাংলা গান নিয়ে প্রদীপকুমার ঘোষের আলোচনা ও তিমিরবরণ ঘোষের পুরাতনী বাংলা গান পরিবেশন।

দুরূহের সাধক

মঞ্চের মানুষ, তবু পাদপ্রদীপ থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করতেন তিনি। মঞ্চ থেকেও সরে গিয়েছিলেন অনেক দিন। ফুসফুসের ক্যানসার সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে (৭২) গত ৫ জুন জীবন থেকেও সরিয়ে নিয়ে গেল। বাজারচলতি অর্থে জনপ্রিয় ছিলেন না, তবে বাংলার নাট্যজগতে অপার শ্রদ্ধার একটি ব্যতিক্রমী আসন তাঁর জন্য রয়ে গেল। রেখে গেলেন তাঁর অনামী কিছু শিশিক্ষুকে। ‘সংখ্যা নয়, আমি সত্তাকে ছুঁতে চাই’, নিজেই বলতেন বার বার। হাউসফুলের হিসেব না কষে দুরূহের সাধনাই ছিল তাঁর ব্রত। ১৯৭৪ সালে তৈরি থিয়েট্রন-এর প্রযোজনা-তালিকায় চোখ রাখলেই স্পষ্ট হয় তা। বুদ্ধদেব বসু (প্রথম পার্থ, সংক্রান্তি, তপস্বী ও তরঙ্গিণী), গিরিশ কারনাড (তুঘলক), ইউরিপিদেস (মেদেয়া), শেক্সপিয়র (রাজা লিয়ার), রবীন্দ্রনাথ (বিসর্জন) থেকে জে বি প্রিস্টলি (খেলাঘর), অসঙ্গত (স্বলিখিত) বা রবার্ট বোল্ট (কালবেলা)— এই চালচিত্র খুব বেশি দলের আয়ত্ত নয় আজও। শম্ভু মিত্রের একান্ত অনুরাগী সলিল নিজে ছিলেন শক্তিশালী অভিনেতা, অভিনয়ের শিক্ষক। তবে সর্বাগ্রে তিনি পরিচালক, সেটাই তাঁর স্বনির্বাচিত ক্ষেত্র। পাশাপাশি নাট্যলেখক, নাট্যঅনুবাদক হিসেবেও তাঁর অবদান কম নয়। ১৯৯৫-এর জাতীয় নাট্যমেলায় নান্দীকার তাঁকে সম্মানিত করে।

রাষ্ট্র বদলে যায়

রাষ্ট্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ঠিক কোন তারে বাঁধা থাকে, পেশার সূত্রে একান্ত কাছ থেকে দেখেছেন অনিতা অগ্নিহোত্রী। কাজেই, রাষ্ট্রের চরিত্র পাল্টালে কী ভাবে তা সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে নাগরিকের— বিশেষ করে প্রান্তিক নাগরিকের জীবনে, সেই বৃত্তান্ত তাঁর জানা। ১৯৯০-এর দশক থেকে উদার অর্থনীতি এসে রাষ্ট্রকে কী ভাবে বদলে দিল, কী ভাবে নেহরু-যুগের সর্বাত্মক রাষ্ট্র ক্রমে পিছু হটল আর বাজার দখল নিল সেই খোলা ময়দানের, একুশ শতকে কী ভাবে পাল্টে গেল রাষ্ট্রের চরিত্র, ভাষা, আর সেই পাল্টানো রাষ্ট্রে নাগরিকের অবস্থান কী দাঁড়াল, নবম কল্যাণ মৈত্র স্মারক বক্তৃতায় ‘একবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রের বিবর্তন’ শীর্ষকে সেই কথা বলবেন অনিতা অগ্নিহোত্রী। ২০ জুন সন্ধে ছ’টায়, নন্দন তিন প্রেক্ষাগৃহে।

আজও তরুণ

পঞ্চাশের দশকে আবির্ভাব মাত্র ‘সে’ ঘোষণা করেছিল, ‘তরুণ কবিদের মুখপত্র’। সে কালের বিখ্যাত এক প্রবীণের লেখা প্রকাশ করেননি সে দিনের তরুণ সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সেই তারুণ্যের ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন তিনি তাঁর সম্পাদিত শেষ সংখ্যা অবধি। ২০১২ সালে ‘অহেতুক ও অন্যায় ভাবে’ সুনীল বিদায় নেওয়ার পর ‘কৃত্তিবাস’ কিন্তু থেমে যায়নি, বরং সুনীল-জায়া স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদনার দায়িত্ব নিজের হাতে নেন। তাঁকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন শ্রীজাত ও অংশুমান কর। এ বার তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হলেন আরও নবীন প্রজন্মের দুই কবি অভিজিৎ বেরা ও সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান সংখ্যা ‘কৃত্তিবাস’ মূলত ত্রিশ পেরোয়নি এমন কবিদের কবিতা নিয়েই। এই সংখ্যার জন্য শুধু ইমেল-এ তরুণতর আর তরুণতমদের কবিতা এসেছে আট হাজারের মতো! সম্পাদক দৃশ্যতই আপ্লুত: ‘‘এখনও যে অল্পবয়েসিরা কৃত্তিবাসকে এত ভালবাসে, ভাবতেই পারিনি।’’

দুই কিংবদন্তি

দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী তবু কলকাতায় বিশ্ব সঙ্গীত দিবসের কোনও উদ্যাপন ছিল না। এই ভাবনা থেকেই ২০১১-য় উদ্যোগী হয় শহরের দুই তরুণ শিল্পী সৌরেন্দ্র ও সৌম্যজিৎ। গত আট বছর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে শহরে এসেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহু শিল্পী। আবার অনেক নবীন প্রতিভাও অভিনব ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছেন এই মঞ্চে। সৌরেন্দ্র-সৌম্যজিতের ভাবনায় কখনও চলচ্চিত্রের শতবর্ষ, কখনও মহাভারতের কাহিনি, কখনও আবার কোহিনুরের কথা গাঁথা হয়েছে সুরে সুরে। এ বছর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে’র শতবর্ষ। তাঁদের নানা আঙ্গিকের গান দিয়ে সাজানো এ বারের অনুষ্ঠান। এই দুই কিংবদন্তি শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতে আসছেন কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, রেখা ভরদ্বাজ, পাপন, বেণী দয়াল, কৌশিকী চক্রবর্তী, অনুপম রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন এবং গাইবেন আশা ভোঁসলে। নজরুল মঞ্চে, ২০ জুন সন্ধে সাড়ে ৬টা।

প্রাসঙ্গিক

‘‘আমরা অপেক্ষা করে আছি বিদ্যাধরী খালের পারে দাঁড়িয়ে এক আকাশে ইদ ও কোজাগরী পূর্ণিমার চাঁদ দেখব বলে।’’ বলছিলেন অভি চক্রবর্তী, অশোকনগর নাট্যমুখ-এর কর্ণধার, তাঁদের ‘লোহার দাম’ নাটকটি প্রসঙ্গে। এই সময়ে অসম্ভব প্রাসঙ্গিক বলেই ব্রেখটের ‘হাউ মাচ ইজ় ইয়োর আয়রন’ থেকে নাট্যরূপ ও নির্দেশনা তাঁরই। শান্ত জনবহুল কোনও মফস্সলে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সৌহার্দ্যের মধ্যেও যখন ঘনিয়ে ওঠে সংশয়, ভয়ে আক্রান্ত হয় পরিবার থেকে ব্যক্তি, তখনই এ-নাটকের সৃষ্টি। ‘‘নিজেদের নিজেরাই শুশ্রূষা করতেই আমরা লোহার দামের মধ্যে ঢুকে পড়লাম... এ সময় যতটা না শিল্পের তার থেকে অনেক বেশি সত্যের। সত্যকে দেখানোর... অসম্ভব জ্যান্ত অভিনয় করেছেন আমাদেরই রেপার্টরির ছেলেমেয়েরা’’, জানিয়েছেন নির্দেশক। কলকাতায় প্রথম অভিনয় ক্যানডিড থিয়েটারের উৎসবে— ২৩ জুন বিকেল সাড়ে ৫টায় অজিতেশ মঞ্চে। সঙ্গে ‘লোহার দাম’ নাটকের একটি দৃশ্য।

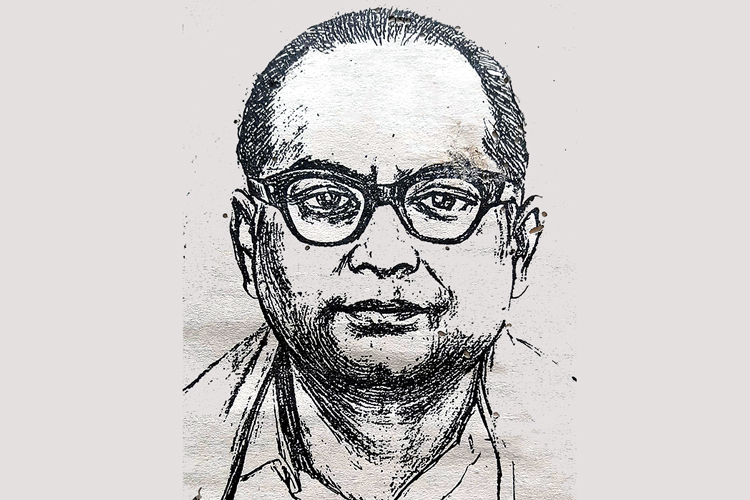

স্মৃতি সম্মান

কথাসাহিত্যিক ও অনুবাদক ভবানী মুখোপাধ্যায় (১৯০৯-১৯৯১) ছিলেন ‘কল্লোলের একজন’। উনিশ বছর বয়সে ‘কল্লোল’ পত্রিকায় তাঁর ‘পারুল’ গল্পটি প্রকাশিত হয়। বেহালায় থাকতেন। কলকাতা-গবেষক রাধারমণ মিত্রের প্রতিবেশী এই মানুষটির বড় জেঠা ছিলেন ‘কলিকাতা সেকালের ও একালের’ রচয়িতা হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। মাত্র চোদ্দো বছর বয়সে বিপ্লবী দলে নাম লেখান। তার মধ্যেই বীরেন রায়ের সঙ্গে বার করেন বাংলার সর্বপ্রথম ছোটদের পরিচালিত ও সম্পাদিত মাসিকপত্র ‘বিশ্ববার্তা’ (১৯২৪)। চাকরি করতেন রেলে। বহু সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যোগ ছিল, পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন, ছ’টি উপন্যাস ও বেশ কিছু ছোটগল্প লেখার পাশাপাশি চারটি জীবনীগ্রন্থ লিখেছেন, করেছেন অনুবাদ। তাঁরই উৎসাহে ও তত্ত্বাবধানে সুধীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বেহালা জনপদের ইতিহাস’ লেখেন। ‘ভবানী মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সমিতি’ এ বার তাঁর নামাঙ্কিত স্মৃতি সম্মান দেবেন বিশিষ্ট গবেষক শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়কে। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙ্ঘ আয়োজিত ‘কবি প্রণাম’ অনুষ্ঠানে, ২৩ জুন সন্ধে ৬টায় বেহালা গার্লস হাইস্কুলে। সঙ্গের প্রতিকৃতির শিল্পী ভূনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভিল মহাভারত

‘এই বইয়ের অনুবাদ আমার লাইফটাইম এক্সপিরিয়েন্স’— ‘ভিল মহাভারত’ (সাহিত্য অকাদেমি) প্রসঙ্গে বললেন জয়া মিত্র। রামায়ণ মহাভারতের নানান রূপ কোথাও লিখিত কোথাও ‘মৌখিক সাহিত্য’ হিসেবে দীর্ঘ সময় ধরে ভারতীয় জনজীবনে জড়িয়ে আছে। এমনই এক লিপিহীন ভাষার মহাভারতগাথাকে চার বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় লিপিবদ্ধ করেছেন প্রাচ্যবিদ্যা গবেষক ভগবানদাস পটেল। গুজরাত-রাজস্থান সীমানার ‘ডোঙ্গর’ অর্থাৎ ছোট ছোট টিলা অঞ্চলে বাস ডোঙ্গরিয়া ভিল জাতির। তাদের সামাজিক অনুষ্ঠানে গাওয়া মহাভারত গীতিকাব্যে গঙ্গাকে বিয়ে করার জন্য শান্তনু রাজাকে সাত বার জন্মাতে হয়। বলা হয় দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী কুন্তী আর দ্রৌপদী। পরিচিত মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিস্তার এখানে মাত্র চোদ্দো লাইনে সীমাবদ্ধ। সমুদ্রহীন, নদীহীন অঞ্চল তাদের গাথাকাব্যে সমুদ্রের পাশে থাকে গঙ্গা নদী। কৌরবরা রাজসভায় বসে হুঁকো খান। অথচ সেখানেই কী আশ্চর্য উচ্চারণ— ‘মৃতের সঙ্গে জীবিতের কোনও সম্বন্ধ হয় না’। অনুবাদিকার বিস্মিত প্রতিক্রিয়া, ‘‘এ তো ঋগ্বেদের কথা স্মরণ করায়।’’ বইটির প্রকাশ উপলক্ষে ১০ জুন সাহিত্য অকাদেমি আয়োজিত আলোচনায় ছিলেন নলিনী বেরা এবং জয়া মিত্র।

শিল্পরসিক

মাদ্রিদে মুসেয়ো রেইনা সোফিয়া-তে ‘গেরনিকা’ দেখতে ঢুকেছি, দেখি নো এন্ট্রি, সংস্কারকাজ চলছে। গেরনিকা না দেখে ফিরে যাব! সামনে স্রেফ একটা কাপড়ের পর্দা, সরিয়ে ঢুকে গিয়েছি। ভেতরে পুলিশ! শাস্তি হিসেবে বার করে দিল মিউজ়িয়াম থেকে। দু’বছর পর এসে দেখলাম। ‘দ্য লাস্ট সাপার’ দেখেছি তিন বারের চেষ্টায়, আগে থেকে টিকিট কাটতে হয়, কড়াকড়িও খুব। ফ্লোরেন্সে মিকেলাঞ্জেলোর ‘ডেভিড’ দেখে তৃপ্ত মনে রোম ফিরছি, ইটালীয় সহযাত্রী বললেন, আসল ডেভিড তো ‘অ্যাকাডেমিয়া’র ভেতরে, বাইরে যেটা রাখা সেটা দেখেই আপনারা চলে এলেন! উফিজ়ি গ্যালারিতে বতিচেল্লির ‘বার্থ অব ভেনাস’ দেখতে গিয়ে কনকনে শীতে কয়েক ঘণ্টা লাইন দিয়েছি, শুধু কাজ়িমির মালেভিচ-এর ‘ব্ল্যাক স্কোয়্যার’ দেখব বলে রাশিয়া গিয়েছি।— হাসিমুখে বলছিলেন বরেন চক্রবর্তী। কে বলবে, ইনিই বাংলাদেশের ব্যস্ততম চিকিৎসকদের এক জন, প্রখ্যাত হৃদ্রোগ বিশেষজ্ঞ! বছরভর ডাক্তারির মাঝে অন্তত পনেরোটা দিন সপরিবার বেরিয়ে পড়া বাঁধা। সে ভাবেই দেখেছেন পৃথিবীর প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ মিউজ়িয়াম আর চিত্রকলা-ভাস্কর্যের মাস্টারপিস। নিছক ভ্রমণতৃষ্ণা নয়, শিল্পরসই ওঁর চালনাশক্তি। ইতিহাস, দর্শন ও স্ব-অভিজ্ঞতা ছেনে লিখেছেন বহু বই। ঝুলিতে আছে কবিতার বই, উপন্যাসও। বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক-সহ বহু সম্মাননায় ভূষিত। সৈয়দ শামসুল হক, হাসান আজিজুল হক-সহ পদ্মাপারের বিশিষ্টজনের স্নেহধন্য তিনি, ওঁদের চিকিৎসকও। কলকাতা ঘুরে গেলেন সম্প্রতি, গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনেও। মৃদু অনুযোগও করলেন, তাবৎ রবীন্দ্র-চিত্রকলার স্থায়ী প্রদর্শন এ শহরে কোথায়!