সুপ্রাচীন কাল থেকেই সুতি ও রেশমি কাপড়ের বাণিজ্য কেন্দ্র করে বাংলায় দেশি-বিদেশি বণিকদের আনাগোনা শুরু। খ্রিস্টপূর্ব যুগেরগ্রিক নথি থেকে ফ্রাসোঁয়া বার্নিয়ের বয়ান জুড়ে রয়েছে বাংলার বয়নশিল্পীদের গুণগান। সেই কাপড়ের ব্যবসার জাদুকাঠির ছোঁয়াতেই ঘুমন্ত তিনটি গ্রামের মধ্য থেকে জেগে ওঠে কলকাতা। তবে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে গড়ে ওঠা কারখানার উৎপাদিত কাপড়ের দাপটে এই রূপকথায় সাময়িক ইতি পড়ে। তবু বাংলা জুড়ে বহতা প্রাচীন বয়ন-ঐতিহ্যের ফল্গুধারা। বস্ত্রশিল্পের ঐতিহ্য সম্পর্কে মানুষকে আরও সচেতন করতে এবং এই শিল্পের সঙ্গে সাধারণের সম্পৃক্ততা বাড়াতে কাজ করে চলেছে উইভার্স স্টুডিয়ো রিসোর্স সেন্টার। মূল উদ্দেশ্য বাংলার বয়নশিল্পের ঐতিহ্যের বিস্মৃত সূত্রগুলি খুঁজে এনে ফের মনে করিয়ে দেওয়া। এই লক্ষ্যেই তারা আয়োজন করেছে প্রদর্শনী, ‘টেক্সটাইলস ফ্রম বেঙ্গল: আ শেয়ার্ড লেগ্যাসি’।

গত ৩১ জানুয়ারি থেকে কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি (কেসিসি)-তে শুরু হওয়া এই প্রদর্শনী দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আঠারো বা উনিশ শতকের সুতো কাটা, কাপড় বোনা ও বস্ত্র অলঙ্করণ পদ্ধতির সঙ্গে। হাতে কাটা সুতো ও সুতো রং করার নানা গাছগাছড়ার পাশাপাশি, সে কালের নকশা ও অলঙ্করণের নমুনাপুস্তিকা স্থান পেয়েছে প্রদর্শনীতে। এক সময় পশ্চিম এশিয়ার বিশাল চাহিদা মেটাতে রফতানি হওয়া পারম্পরিক হাজি রুমালের সঙ্গেই ঠাঁই পেয়েছে সূক্ষ্ম সুতোয় হরিপদচিহ্ন ও তারকব্রহ্ম নাম বোনা নামাবলি। রয়েছে সে কালের জামদানি, বালুচরি ও কাঁথা স্টিচের নমুনা। ঢালা জমিতে এমব্রয়ডারির কাজে জামদানির নকশা ফুটিয়ে শিল্পীরা পারস্পরিক প্রেরণার ধারাটিও চিহ্নিত করে যান। এই অলঙ্করণের সূত্রেই উল্লেখ করতে হয় চিকনকারির কথা। আজ এই কাজের জন্য লখনউ বিখ্যাত, কিন্তু একদা বাংলার কারিগরদেরও এ কাজে সুনাম ছিল। দেখা যাবে তার নমুনাও।

কাপড় ও পোশাক ছাড়াও, আছে বৈদ্যুতিন উপস্থাপনা। ঔপনিবেশিক আমলের বিভিন্ন মিলের লেবেলে ব্যবহৃত ছাপাই ছবি (মাঝের ছবি) থেকে তাদের বিপণন কৌশল বোঝা যায়। আর একটি উপস্থাপনায় আলোকচিত্রে সে কালের পোশাক ও রুচি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

প্রদর্শনীর সঙ্গে আয়োজিত হয়েছে নানা অনুষ্ঠানও। প্রথম দু’দিন ছিল আলোচনাসভা, বাংলায় বয়ন ঐতিহ্যের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে বলেছেন ইতিহাসবিদ, সংরক্ষক ও সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞরা। বাংলার পোশাক পরিচ্ছদের বিবর্তনে ঠাকুরবাড়ির ভূমিকা নিয়ে ফ্যাশন শো-সহ একগুচ্ছ অনুষ্ঠানও হয়েছে। আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত রবিবার ও ছুটির দিন বাদে সকাল ১১টা থেকে ৭টা খোলা মূল প্রদর্শনীটি— যা মনে করিয়ে দেয়, বাংলার প্রবাদপ্রতিম বস্ত্রশিল্পের ঐতিহ্য প্রকৃত অর্থেই নানা ধর্ম, বর্ণ, জাতির মেধা ও শ্রমের উত্তরাধিকার।

শতবর্ষ পরে

শতবর্ষ আগে কমলা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে সরোজনলিনী দত্ত (ছবি) লিখেছিলেন: “আমাদের দেশের মা-বোনেদের অনুরোধ ক’রছি, জেগে উঠুন... স্ত্রী-শিক্ষার প্রভাবে দেশ ছেয়ে ফেলুন।” এরও অনেক আগে থেকেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি গৃহ-বিজ্ঞান ও গৃহ-শিল্পশিক্ষা প্রসারে একাধিক মহিলা-সমিতি স্থাপন শুরু করেন সরোজনলিনী। বীরভূমের মেয়েরা তাঁকে নিয়ে গান বেঁধেছিলেন, ‘চেতন লভিল যদি/ ঘুমন্ত সমিতি-নদী/ “দত্ত-গৃহিণী”র চারু পবিত্র পরশে’। কমলা-য় প্রবন্ধ প্রকাশের কিছু দিন পরেই সরোজনলিনী প্রয়াত হন, স্ত্রীর অপূর্ণ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবক্তা গুরুসদয় দত্ত গড়েন ‘সরোজ নলিনী দত্ত মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন’। বালিগঞ্জের এই প্রতিষ্ঠান নারীকল্যাণের ধারা বহতা রেখেছে। সম্প্রতি হয়ে গেল সমিতির শতবর্ষের অনুষ্ঠান, প্রকাশ পেল স্মারক গ্রন্থ। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় ছিলেন জহর সরকার সুমন্ত্র বসু মীরা পাণ্ডে প্রমুখ।

কবিতা ঘিরে

বাংলা ভাষার কবিদের কবিতাপাঠ, সেই সঙ্গে ভারতীয় অন্য নানা ভাষারও। কবিতা নিয়ে আলোচনা তো বটেই, থাকছে কবিতা নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্রের প্রদর্শনও। স্পেন, জার্মানি ও চিলি থেকে তিন কবি আসছেন, ওঁদের ভাষায় কবিতা শোনার জন্যও উন্মুখ শহর। কবিতা ঘিরে এত আয়োজন তৃতীয় বছরের যাপনচিত্র উৎসবে— গতকাল সন্ধেয় যা শুরু হয়েছে শিশির মঞ্চে, আজ ও আগামী কাল চলবে নন্দন-৩ প্রেক্ষাগৃহে সকাল ১১টা থেকে। মাত্র তিন বছরে পড়ল এই উৎসব, এরই মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে শহরের কবিতা-উদ্যাপনের মানচিত্রে। আছে সম্মাননা অনুষ্ঠানও, মালয়ালম কবি পি রামন, শোভন ভট্টাচার্য ও প্রচ্ছদশিল্পী সুপ্রসন্ন কুণ্ডু ভূষিত হবেন উৎসব-সম্মানে।

সুরতাপস

প্রয়াত হয়েছেন, চার দশক হতে চলল। অখিলবন্ধু ঘোষের ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু ভোলেননি তাঁদের গুরুকে। প্রতি বছর নিয়ম করে শিল্পীর প্রয়াণদিবসে ওঁরা শ্রদ্ধা জানান গুরু ও গুরুপত্নীকে। এ বারের অনুষ্ঠান আগামী ২০ মার্চ সন্ধ্যা ৬টায় আশুতোষ কলেজের আশুতোষ মেমোরিয়াল হল-এ, অখিলবন্ধু ঘোষ স্মৃতি সংসদের তরফে জানিয়েছেন মাধবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দিনটি অখিলবন্ধুর ৩৮তম প্রয়াণদিবস। বাংলার সঙ্গীতরসিকদের মুখে মুখে আজও ফেরে ওঁর কত গান— শিপ্রা নদীর তীরে, রসঘন শ্যাম, যেন কিছু মনে কোরো না, পিয়ালশাখার ফাঁকে, ওই যে আকাশের গায়। তখন তিনি আর ‘দূরের বলাকা’ নন, হাসিকান্নার আবেগমথিত সুরসভার অগ্রণী ব্যক্তিত্ব এক। সেই নামগানই পারমার্থিক ‘পুরস্কার’, জীবদ্দশায় যা পাননি সুরতাপস অখিলবন্ধু ঘোষ।

নারীশক্তি

কণ্ঠশিল্পী, যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পী বা সঙ্গীতগুরু, সব ভূমিকাতেই বিপুল অবদান ভারতীয় নারীদের। নারী দিবস ঘিরে তাই অন্নপূর্ণা দেবী ফাউন্ডেশনের নিবেদন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান, ‘নারীশক্তি’। মার্গসঙ্গীতে নারী শিল্পীদের অবদান উদ্যাপনই মূল উদ্দেশ্য। তিন দিন ব্যাপী সঙ্গীত সমারোহ শুরু হয়েছে গতকাল জি ডি বিড়লা সভাঘরে, ৯ মার্চ পর্যন্ত রোজ সন্ধ্যায় রিম্পা শিবা সুচেতা গঙ্গোপাধ্যায় বিদুষী দেবস্মিতা ভট্টাচার্য পূর্ণিমা ধুমালে রূপশ্রী ভট্টাচার্য অনুপমা ভগবৎ অলকা দেও মারুলকর শিবানী মারুলকর দসাক্কার প্রমুখের কণ্ঠসঙ্গীত, সরোদ সেতার তবলা বাদন। অন্য দিকে, বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে ‘নমামি গঙ্গে সুতানুটি’র উদ্যোগে বসন্তপূর্ণিমা: ১৩ মার্চ সন্ধ্যায় রুদ্রবীণা সেতার খেয়াল ঠুংরি রবীন্দ্রগান নৃত্যে।

নারীর মঞ্চ

থিয়েটারে মেয়েদের অবিসংবাদিত ভূমিকা বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে পূর্ণাঙ্গ রূপে লেখা নেই আজও। তবে আশার কথা, থিয়েটারের মানুষেরাই তা মনে রাখছেন, মনে করাচ্ছেন। নারী দিবস ঘিরে তপন থিয়েটারে ‘নান্দীপট’ নাট্যগোষ্ঠীর ‘নারীর মঞ্চ’ উৎসব তারই নিদর্শন। ৮ থেকে ১১ মার্চ রোজ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় মোট ছয়টি নাটকের অভিনয়, নারী নির্দেশকদের পরিচালিত। পৌলমী চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় আজ ‘মুখোমুখি’র চন্দনপুরের চোর, অন্য দিনগুলিতে ‘স্পটলাইট মুম্বই’-এর দূরে কোথায় দূরে দূরে, ‘সঙ্ঘারাম’-এর প্রশাখা, ‘সীগাল গুয়াহাটি’র কমলাদেবী, ‘ঐহিক’-এর শ্রীনটী, অর্ঘ্য-র পাণ্ডবাণী। ১২ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় তৃপ্তি মিত্র স্মারক বক্তৃতায় পিয়াল ভট্টাচার্য বলবেন ‘ভরত: সাধ্য, সাধন ও ইতিকর্তব্যতা’ নিয়ে।

যত লেখা

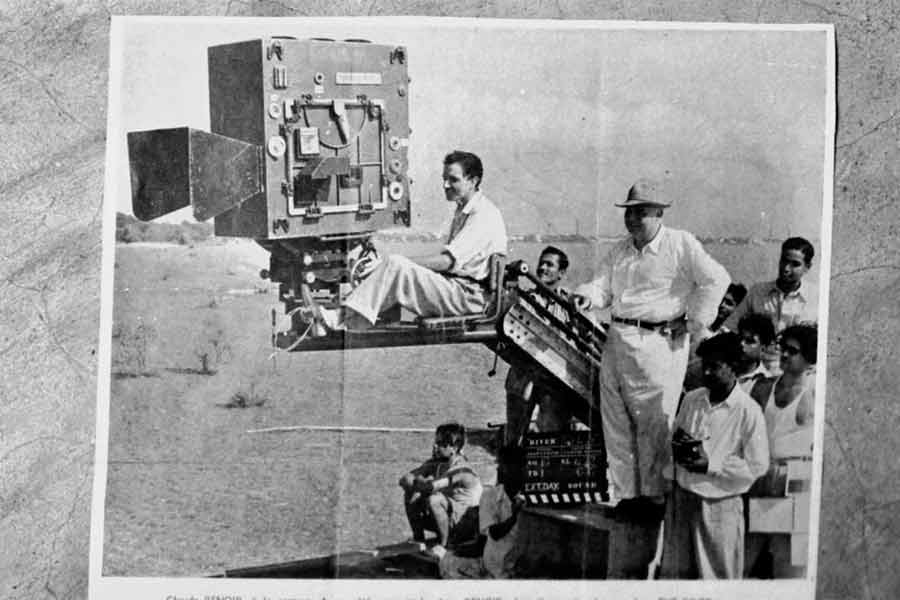

প্রথম সাক্ষাতেই জঁ রেনোয়া সত্যজিৎ রায়কে বলেছিলেন: “আপাতত কলকাতা শহরের সঙ্গে চেনাজানার পালা চলছে এবং আমার খুব ভাল লেগেছে এই শহর।” ফরাসি এই চলচ্চিত্রকার কী ভাবে সত্যজিৎকে প্রাণিত করেছিলেন পরিচালক হয়ে উঠতে, সে ইতিহাস অনেকেরই জানা, কিন্তু সত্যজিতের নিজের লেখা থেকে রেনোয়াকে চেনা, সে অন্য অভিজ্ঞতা। রেনোয়াকে নিয়ে বিভিন্ন গুণী মানুষের রচনার সমাহার ‘নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি’র প্রকাশনা জঁ রেনোয়া, তাদের মুখপত্র চিত্রভাষ-এ একদা প্রকাশিত রেনোয়া সংক্রান্ত লেখালিখির গ্রন্থিত রূপ। রেনোয়া ও তাঁর সিনেমা নিয়ে উৎসাহী পাঠক পাবেন চিদানন্দ দাশগুপ্ত বংশী চন্দ্রগুপ্ত সুব্রত মিত্র রামানন্দ সেনগুপ্ত নিমাই ঘোষ হরিসাধন দাশগুপ্ত তপন সিংহ ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো আন্দ্রে বাঁজা ও সর্বোপরি রেনোয়ার রচনা, সাক্ষাৎকার। ছবিতে দ্য রিভার শুটিংয়ের দৃশ্যে জঁ রেনোয়া, মধ্যমণি।

পরিক্রমা

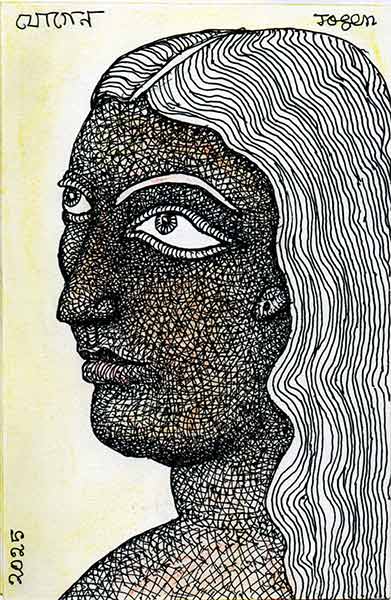

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি সাতাশিতে পড়লেন যোগেন চৌধুরী। সেই আবহেই নতুন উন্মোচন: শিল্পকলা বিষয়ক তাঁর যে লেখাগুলি পত্রিকার পাতায় পড়ে ছিল, রচনাসমগ্র ১ শিরোনামে তার গ্রন্থবদ্ধ রূপ প্রকাশ পেল ‘দেবভাষা বই ও শিল্পের আবাস’ থেকে। আশির দশকের মধ্যপর্ব থেকে নানা পত্রিকায় লেখাগুলি বেরোতে শুরু করে, তারও অনেক আগে, ১৯৬৮-তে প্যারিস থেকে ফেরার পর চেন্নাইয়ে কর্মজীবনে এদের জন্ম। এই পর্বের দীর্ঘ রচনা ‘কী আঁকব কেন আঁকব’ নব্বই দশকে দেশ-এ ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়, বই-শুরুতেই থাকছে সেই লেখা; এ ছাড়াও শিল্পীর পথপরিক্রমার অনুভূতিমালা। গতকাল সন্ধেয় শিল্পীর উপস্থিতিতে বই প্রকাশের সঙ্গেই দেবভাষায় শুরু হল তাঁর নতুন চিত্রসম্ভারের (ছবি) প্রদর্শনীও, ‘ইন মাই ওন ল্যাঙ্গুয়েজ’। চলবে ৯ এপ্রিল অবধি, রবি ও ছুটির দিন বাদে রোজ দুপুর ২টো থেকে রাত ৮টা।

জীবনের ছবি

ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক সিনেমার সঙ্গে কলকাতার পরিচয় করাচ্ছে পিপল’স ফিল্ম কালেক্টিভ, গত এক দশক ধরে। তাদের আয়োজনে ‘কলকাতা পিপল’স ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল’ এখন শহরের সংস্কৃতি-ক্যালেন্ডারের অঙ্গ। দক্ষিণ এশিয়ার নানা দেশের রাজনৈতিক ছবি দেখানো হয় এখানে, থাকে পরিচালকের সঙ্গে কথা, প্রদর্শনী, নানা অনুষ্ঠান। একাদশতম উৎসব আগামী ২০-২৩ মার্চ উত্তম মঞ্চে, সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা। দেখানো হবে ২৬টি ভাষার মোট ৩৮টি ছবি! ২০২৩-এ গ্রিসে সমুদ্রে ডুবে মারা যান অগণিত প্রবাসী শ্রমিক, যাঁদের একটা বড় অংশই পাকিস্তানের। তা নিয়ে তৈরি, গ্রিক পরিচালক টমাস সিডেরিসের পিজনস অব লাহোর ছবি দিয়ে শুরু, আর শেষ ছবি মায়ানমারের ছকভাঙা সিনেমা কমরেড পুপি, স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী লড়াইয়ে এক ট্রাভেল ব্লগার ও তার পোষ্যের জড়িয়ে পড়া যার বিষয়। এ ছাড়াও: ইনকিলাব দি খেতি, তৃতীয় ভুবন, ফ্লিকারিং লাইটস, সামহাল কে, ৬এ আকাশগঙ্গা।

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)